Statistiques ethniques

Les statistiques ethniques sont les données statistiques concernant l'appartenance ethnique des personnes. À la différence des statistiques par collectivités territoriales qui relèvent du droit du sol et ne prennent en compte que la citoyenneté des personnes (nommée « nationalité » en France), les statistiques ethniques relèvent du droit du sang qui définit les individus par leur ascendance et leurs origines, et suscitent le débat dans plusieurs pays. Dans de nombreux États du monde dont les constitutions différencient la citoyenneté de la « nationalité » dans le sens d'ethnie[1], les deux types de statistiques coexistent lors des recensements et les mentions ethniques peuvent définir la représentativité des partis politiques ethniques[2] ; en France métropolitaine elles sont strictement encadrées d'un point de vue juridique, en Nouvelle-Calédonie elles existent[3] - [4] - [5].

Utilisation

Union européenne

Le Royaume-Uni est le premier État de l'Union européenne (UE), à avoir introduit dans son recensement, en 1991, des questions relatives à l'« origine ethnique »[6] - [7]. Les Pays-Bas également recensent l'origine nationale de leurs habitants, y compris celle des ressortissants néerlandais d'origine étrangère, avec aussi l'utilisation du concept d'allochtones et d'allochtones non occidentaux. Par ailleurs, la plupart des nouveaux pays membres ayant autrefois fait partie du Bloc de l'Est ont poursuivi la tradition de collecte des données ethno-nationales et/ou linguistiques après leur adhésion à l'Union[8].

France

Depuis la Révolution de 1789, la population française est officiellement répartie en deux grands groupes liés non à une ethnie, mais à la « nationalité » au sens de citoyenneté : les citoyens Français d’une part et les étrangers d’autre part, non dotés de la nationalité française. Il ne faut pas confondre ces critères avec ceux du lieu de naissance : France métropolitaine d’une part (des Français et des Étrangers y naissent) et hors-métropole d’autre part (toute personne née hors-métropole est immigrée, y compris celles nées Françaises hors-métropole, auxquelles l’état-civil demande de faire preuve de leur nationalité et ascendance Française, ce dont les personnes nées en métropole sont dispensées)[9]. En outre, certains tableaux de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) distinguent entre les Français de naissance y compris par réintégration, et les Français par acquisition, c'est-à-dire par naturalisation, mariage, déclaration ou à leur majorité.

Ainsi, la population étrangère est définie en fonction d’un critère de nationalité : « est étrangère toute personne résidant en France qui n’a pas la nationalité française. Un étranger peut acquérir la nationalité française au cours de sa vie, en fonction des possibilités offertes par la législation. Il devient alors français par acquisition ». Le critère du lieu de naissance permet de définir la population immigrée : « est immigrée toute personne née étrangère, dans un pays étranger, qui vit en France. Cette population se compose pour la plus grande partie d’étrangers mais aussi de personnes qui ont acquis la nationalité française. Tout étranger n’est pas nécessairement un immigré, et tout immigré n’est pas forcément un étranger ».

Selon le recensement de 1999, la France comptait alors 52 898 680 Français de naissance et par exemple 522 504 Marocains, 574 208 Algériens, 393 289 originaires d'autres pays d'Afrique[10]. Le recensement ne permet par contre pas de comptabiliser :

- les individus originaires de pays étrangers et réintégrés ;

- les individus originaires de pays étrangers et naturalisés ;

- les enfants d’individus originaires de pays étrangers et de nationalité française ;

- les métropolitains vivant en métropole ;

- les ultramarins vivant outre-mer.

La loi Informatique et Libertés du punit de 5 ans de prison et 300 000 euros d'amende le fait de recueillir et d'enregistrer des informations nominatives relatives aux origines ethniques ou à l'appartenance religieuse des personnes interrogées[11]. Néanmoins, des dérogations existent, en particulier sur le lieu de naissance et si les questions sont pertinentes par rapport à la finalité de l'enquête. Ces dérogations ont eu lieu au moins deux fois : en Nouvelle-Calédonie pour un recensement et pour une enquête de l'INED en 2008-2009 intitulée « Trajectoires et Origines » (TeO)[12].

Le début de la décennie 1990 voit se développer une polémique sur la prise en compte ou non de « l'ethnicité » dans les enquêtes de l'Institut national d'études démographiques (INED) et de l'INSEE. Le concept même d'ethnie est problématique. Dans Population et Sociétés ()[13], Michèle Tribalat a publié un article intitulé « Les immigrés et leurs enfants » ; elle cherche à "donner une dimension statistique à la réalité ethnique" à partir de caractéristiques objectives : le lieu de naissance des parents, la langue, etc. Selon elle, ces statistiques constituent avant tout un outil de connaissance[14].

De nombreux détracteurs, en particulier Hervé Le Bras, considèrent sa terminologie comme aberrante. Ils considèrent que les catégories « ethniques » de Michèle Tribalat sont assez douteuses et peu pertinentes[14]. Ces détracteurs pensent que la classification de Tribalat « [se contente] d'appliquer des instruments mathématiques à des catégories de populations sans se poser de question sur la pertinence scientifique de ces catégories ».

Le projet de loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile prévoyait une disposition permettant le dénombrement des groupes ethniques. Cette disposition a suscité une opposition importante et le Conseil constitutionnel a été saisi, les 25 et respectivement, par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs[15]. Dans sa décision du [16] - [17] - [18] - [19] - [20] - [21], il a conclu à la non-conformité de l'article 63 (concernant la réalisation de traitements de données à caractère personnel faisant « apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques ») :

- cet article a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, étant issu d'un amendement sans lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie (texte qui portait essentiellement sur le regroupement familial, sur l'asile et sur l'immigration pour motifs professionnels ;

- sur le fond, le Conseil ajoute que « si les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration peuvent porter sur des données objectives, ils ne sauraient, sans méconnaître le principe énoncé par l'article 1er de la Constitution, reposer sur l'origine ethnique ou la race. » Cette décision n'interdit toutefois pas le recueil de données « subjectives », telles que le « ressenti d'appartenance »[22].

À la suite de cette censure du Conseil constitutionnel, l'INED et l'INSEE ont décidé de retirer leur question sur la couleur de la peau[23].

S'il est exact que le recensement de population, tant qu'il est obligatoire, ne permet pas le recueil d'information sur la religion ou l'origine ethnique, toute enquête non obligatoire peut le faire[24]. Ainsi, contrairement à une idée reçue, comme le rappelle François Héran, directeur de l'Ined, il est permis depuis longtemps de poser des questions « sensibles » dans une enquête de la statistique publique, c’est-à-dire une question risquant de faire apparaître directement ou indirectement des appartenances (réelles ou supposées) à un parti politique, un syndicat, une religion, une ethnie, une orientation sexuelle. Poser de telles questions n’est possible qu’à une double condition : « que la question soit pertinente pour le questionnaire (proportionnée aux objectifs poursuivis) et que les répondants donnent leur accord exprès, c’est-à-dire signé (la signature étant apposée non pas sur le questionnaire, qui perdrait ainsi son caractère anonyme, mais sur une feuille à part présentée par l’enquêteur) » [25] - [26] - [27].

L’enquête Trajectoires et origines (TeO), par exemple, réalisée conjointement par l'Ined et l'Insee en 2008, pour faire suite à l’enquête Mobilité géographique et insertion sociale (MGIS) de 1992, a permis de récolter non seulement des informations sur les pays d’origine et les langues parlées, mais aussi « sur les appartenances ethniques déclarées ainsi que sur les principales qualités perceptibles qui peuvent servir de support aux discriminations dans notre société : couleur de la peau, coiffure, tenue vestimentaire, accent et autres signes corrélés de façon visible ou hypothétique à une appartenance religieuse ou ethnique (pratiques alimentaires, respect d’un calendrier festif non chrétien, pratiques funéraires, etc.) »[28] - [29]. Ainsi, selon cette enquête, 40 % des nouveau-nés entre 2006 et 2008 ont au moins un grand-parent né étranger à l’étranger (dont 11 % au moins un grand-parent né dans l'Union européenne, 16 % au moins un grand-parent né au Maghreb et le reste au moins un grand-parent né dans une autre région du monde). Parmi eux, 15 % ont quatre grands-parents nés étrangers à l’étranger, 3 % en ont trois, 14 % en ont deux et 8 % ont un seul grand-parent né étranger à l’étranger. Une part importante de ces naissances est donc issue d'unions mixtes. Si l’immigration est de l’Union européenne, pour 75 % des naissances d’un parent immigré ou descendant d’immigré, l’autre parent n’est ni immigré, ni descendant d’immigré ; cette part est de 45 % si elle est d’un pays hors Union européenne[30].

En France, « le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement de l’intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques (...) est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende[31] ».

En , une étude[32] publiée dans le Bulletin de Méthodologie Sociologique utilise les noms de famille pour estimer les sur/sous-représentations d'origines dans plusieurs groupes de la société française (députés, maires, polytechniciens, pharmaciens, candidats à divers diplômes, etc).

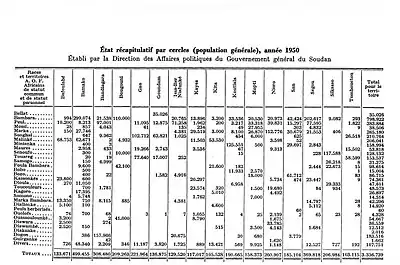

Soudan français

En 1950, la Direction des affaires politiques générales du Soudan (français), actuel Mali, a effectué un recensement (voir tableau ci-contre[33]) par divisions administratives (cercles) et « races ».

Algérie française

À l'époque coloniale, l'administration effectuait des recensements sur base ethnique et religieuse, notamment en Algérie française. Comme l'écrit le démographe Kamel Kateb, « jusqu’à l’entre-deux-guerres, la croissance démographique des populations européennes est, selon les statistiques, supérieure à celle de la population indigène algérienne. Les statistiques se préoccupent des populations étrangères et des populations françaises d’origine étrangère, car il s’agit d’assurer la « prééminence du sang français ». En termes plus clairs, seuls le dénombrement et la répartition de la population par nationalité semblent alors dignes d’intérêt[34]. ».

Nouvelle-Calédonie

La CNIL a donné un avis favorable au recensement de 2009 pour la Nouvelle-Calédonie, qui fait apparaître « l'origine ethnique » des personnes. Ces données étaient enregistrées jusqu'en 1996, mais ne l'avaient pas été pour le recensement de 2004. La CNIL rappelle une délibération de 2002, dans laquelle elle avait affirmé que « le recueil de l'appartenance ethnique des personnes, compte tenu des caractéristiques sociodémographiques propres au territoire de Nouvelle-Calédonie, répond à un motif d'intérêt public [...][35] ».

États-Unis

Aux États-Unis, recensements, statistiques et état-civil prennent en compte la notion de « race » (scientifiquement obsolète en anthropologie, du fait de la non-concordance entre les groupes génétiques et les morphologies physiques dans l'espèce humaine). Ils utilisent ainsi les descriptifs « Caucasien » (blanc d'ascendance européenne), « Hispanique » (métis d'ascendance latino-américaine), « Afro-Américain » (noir d'ascendance africaine ou latino-américaine), « Asio-Américain » (d'ascendance asiatique), « Américain natif » (d'ascendance amérindienne) et, plus rarement, « Océano-Américain » (principalement Hawaïens ou originaires des îles américaines du Pacifique), « Aléoute » ou « Inuit » (en Alaska) et autres. Depuis l'abolition de la ségrégation raciale, ces statistiques jouent notamment sur les barèmes des conditions nécessaires pour acquérir divers statuts ou intégrer universités, administrations, entreprises ou logements (bien que ce ne fut pas constitutionnel et en dépit des lois sur la « discrimination positive », en pratique une origine « caucasienne » continue souvent à valoir davantage de points, générant chaque année plaintes et actions en justice)[36].

Canada

Depuis 1897, le recensement au Canada comporte une question sur l'« origine ethnique » [23], mais la réponse est facultative et de plus en plus de citoyens canadiens se déclarent tout simplement « Canadiens »[23]. Entre-temps, l'État fédéral a modifié la question, introduisant en 1996 la notion de « groupe de population » analogue aux catégories des recensements, statistiques et état-civil des États-Unis[23].

Brésil

Le Brésil enregistre des données sur la religion, la nationalité et la couleur de la peau depuis au moins le recensement de 1872[23]. Le principal critère de classement combine couleur de la peau et épaisseur des cheveux, du nez et de la bouche[23]. Ce critère « chromatique-phénotypique » a servi à légitimer une société démocratique et multiculturelle[23].

Depuis 1991, l'intitulé de la question du recensement sur la « couleur de la peau » est devenue une question sur la « race », ce qui soulève de nombreux débats[23].

Autres pays

Sur la base du rapport français Benbassa, moins d'une centaine de pays autorisent de nos jours les questions sur la nationalité, l'origine, la religion, voire la « race ». Mais cela se passe sur des bases déclaratives et non ségrégatives (ce n'est pas l'autorité publique qui classifie les citoyens) : c'est le « ressenti d'appartenance » qui compte. Par ailleurs, les ordres de grandeur et l'anonymat des sondés est respecté. Cela sert avant tout aux communautés minoritaires à avoir du poids pour réclamer ensuite des équipements publics, des quotas à l'embauche ou dans l'enseignement supérieur ou encore de la visibilité dans les médias. Le refus français des statistiques ethniques est en ce sens critiqué par la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (Cerd) et la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (Ecri)[12].

Critiques

Problèmes méthodologiques et éthiques

La question de la définition scientifique de ce que constitue un « groupe ethnique » est elle-même sujette à débat. Dans Économie et société, le sociologue Max Weber le définit ainsi, mettant l'accent sur son caractère subjectif (c'est-à-dire d'auto-reconnaissance) davantage que sur des qualités qui seraient objectives, donc indépendantes de ce qu'en pense le sujet lui-même :

« nous appellerons groupes ethniques, quand il ne représente pas des ‘groupes de parentage’, ces groupes humains qui nourrissent une croyance subjective à une communauté d’origine fondée sur des similitudes de l’habitus extérieur ou des mœurs, ou des deux, ou sur des souvenirs de la colonisation ou de la migration, de sorte que cette croyance devient importante pour la propagation de la communalisation – peu importe qu’une communauté de sang existe ou pas » [37].

Selon le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, une « ethnie » est un groupe humain d’une certaine densité qui n’a pas eu accès au statut d’État mais qui présente néanmoins de longue date plusieurs des caractéristiques suivantes :

- un territoire (à cheval ou non sur plusieurs États) ;

- une langue propre ;

- un nom collectif (parfois imposé par les sociétés voisines, souvent retourné par le groupe lui-même) ;

- une histoire singulière ;

- des traits culturels originaux (architecture, cuisine, musique, littérature orale ou écrite) ;

- une identité revendiquée et plus ou moins assumée[6].

Dès lors, le dénombrement lui-même des groupes ethniques est complexe à mener, puisqu'il mêle caractéristiques objectives et subjectives, et dépendrait in fine de l'auto-évaluation des personnes interrogées. Nombre de chercheurs considèrent en effet que l'appartenance ethnique relève d'une construction sociale[6].

En outre, ce dénombrement se passant le plus souvent à l'intérieur d'un État-nation, il conduit à une tension entre le projet unitaire de l'État-nation et la multiplicité, réelle ou alléguée, des groupes ethniques qui le constituerait. Cette tension est à l'origine des nombreux débats sociaux, politiques et académiques sur le sujet.

Enfin, le Code d'éthique professionnelle de l’Institut international de statistique affirme que « le statisticien doit être attentif aux conséquences vraisemblables que la collecte et la diffusion de diverses sortes d’informations peuvent entraîner. Il doit prévenir les interprétations et utilisations erronées prévisibles »[6]. Outre les questions méthodologiques sur l'existence et la possibilité de dénombrer les groupes ethniques, ce sont ces soucis éthiques qui sont à l'origine de nombreux débats sur la légitimité de telles collectes.

Définition subjective de l’ethnicité

Dans la méthode subjective, l’appartenance à un groupe ethnique est générée par l’individu lui-même sur simple déclaration d’appartenance (Barth, 1969). Cette perspective rejoint le concept d’ethnicité (ou de groupe ethnique) qui se définit en trois caractéristiques :

- perception par les autres que le groupe est différent (unique) ;

- perception par les membres du groupe d’être différent des autres, d’être un groupe unique ;

- ceux qui se définissent comme appartenant à un même groupe, à une même identité, partagent des activités basées sur les similarités perçues, que ces dernières soient réelles ou imaginaires.

Cette manière de définir l’ethnicité permet donc de pallier les lacunes de la définition objective.

Détermination de l’ethnicité d’un individu

Une méthode combinant les définitions objectives et subjectives s’est développée (Handleman 1977) permettant de mesurer le degré d’intensité d’affiliation à un groupe ethnique à travers des critères mesurables et prédéterminés (Hirshmann 1981 et Yankelovich, Skelly et White 1984). Il s’agit en premier lieu de recenser les membres d’une communauté ethnique de manière objective (en fonction des critères de langues, de valeurs, de couleur de peau…) puis d’administrer un questionnaire comportant des items permettant de quantifier le degré d’identification de l’individu à cette communauté. Cette méthode permet donc de ne pas considérer la cible ethnique comme un groupe parfaitement homogène. En effet, tous les individus ne présentent pas des degrés d’engagement d’adoption de valeurs communes identiques. Une hiérarchisation s’installe autour d’un noyau central ayant une forte implication des valeurs initiatiques (Ponthier 1997). L’identité ethnique est un aspect de l’acculturation qui se concentre sur le fait de savoir à quel degré un groupe ethnique est lié à son propre groupe en tant que sous-groupe d’une plus large société d’accueil (Berry 1980). Le degré d’affiliation à son groupe peut varier selon les individus à l’intérieur même de la culture minoritaire ce qui peut donc entraîner des différences de comportement d’achat. Les individus influencés par la culture dominante du pays auraient donc des comportements différents de ceux dont le degré d’identification à la culture minoritaire est fort.

Par cette méthode, l’individu se définira lui-même comme appartenant ou non à un « groupe ethnique ». Il définira son degré d’implication dans ce dernier, ce qui permet, en agrégeant au niveau de la population totale, de déterminer si ladite communauté existe « bel et bien ».

Articles connexes

Références

- Fredrik Barth, en Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference, Waveland Press, 11 mars 1998 (ISBN 9781478607953).

- Nikolaos Biziouras, art. (en) « Why Ethnic Parties? Evidence from Sri Lanka, Bulgaria and Malaysia on Mobilizational Resources, Political Entrepreneurs and Selective Incentives » in : The Midwest Political Science Association, Chicago, Illinois, 2005-04-07

- Jean-Luc Richard, « Statistiques ethniques et citoyenneté », sur laviedesidees.fr, (consulté le )

- « La difficile utilisation des statistiques ethniques en France », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )

- Patrick Simon, « Collecting ethnic statistics in Europe: a review », Ethnic and Racial Studies, vol. 35, no 8, , p. 1366–1391 (ISSN 0141-9870, DOI 10.1080/01419870.2011.607507, lire en ligne, consulté le )

- Jean-Luc Richard, Statistiques ethniques et citoyenneté, La Vie des idées, 19 novembre 2008.

- voir aussi Classification of ethnicity in the United Kingdom.

- Voir aussi l'étude de Patrick Simon (Institut national d'études démographiques), Statistiques «ethniques» et protection des données dans les pays du Conseil de l’Europe, Council of Europe, Study Report, Strasbourg, 2007.

- Alexis Spire, « Semblables et pourtant différents : la citoyenneté paradoxale des Français musulmans d'Algérie en métropole » in : Genèses n° 53, 2003/4, pp. 48 à 68 - .

- INSEE, « Population immigrée et population étrangère en 1999 », sur insee.fr, (consulté le )

- « Les sanctions pénales (article 226-19) », sur CNIL.

- Véronique Grousset, « L'interdiction des statistiques ethniques, une autre exception bien française », Le Figaro Magazine, semaine du 15 mai 2015, pages 28-29.

- "Les immigrés et leurs enfants", Ined.fr

- « Faut-il des statistiques ethniques en France ? », sur Le Drenche - journal de débats, .

- « Recours par des députés »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), commentaires : « http://dinersroom.free.fr/index.php?2007%2F10%2F27%2F689-le-recours-contre-la-loi-maitrise-de-l-immigration-i »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) « http://dinersroom.free.fr/index.php?2007%2F10%2F28%2F690-le-recours-contre-la-loi-maitrise-de-l-immigration-ii »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- [www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2007/2007557dc.htm DC°2007-557 - 15 novembre 2007]. .

- Bertrand Mathieu, « Décision sur les tests ADN : une occasion manquée », Les Echos, 19/11/07.

- Émilie Rive, « “Sages” décisions sur la loi Hortefeux ? », L'Humanité, 19 novembre 2007.

- Renaud Dely, Frédéric Gerschel, « Conseil constitutionnel. Les tests ADN validés mais inapplicables », Aujourd'hui en France, 16 novembre 2007.

- Guy Carcassonne, « Les tests ADN », recueil Dalloz 2007, p. 2992.

- Ferdinand Mélin-Soucramanien, « Le Conseil constitutionnel défenseur de l'égalité républicaine contre les « classifications suspectes » », Recueil Dalloz 2007 p. 3017.

- « Commentaire de la décision de la décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007 », sur conseil-constitutionnel.fr, .

- Giulanca Manco, Comment quantifier les groupes sociaux ?, La Vie des idées, 3 février 2009.

- Michèle Tribalat, L'Islam en France, PUF, 2010, p.21.

- François Héran, Inégalités et discriminations. Pour un usage critique et responsable de l’outil statistique, 3 février 2010.

- François Héran, L’origine des immigrés et de leurs enfants dans les enquêtes de la statistique publique. Quels principes déontologiques ?, synthèse de l’exposé de François Héran à la réunion du Conseil scientifique d’Économie et Statistique du 28/9/2005.

- Le 15 novembre 2007, le Conseil constitutionnel a censuré Décision no 2007-557 DC l’article 63 de la loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile.

- Enquête « Trajectoires et origines » (TeO), site de l'Ined.

- Questionnaire TeO 2008.

- Les immigrés, les descendants d'immigrés et leurs enfants, Pascale Breuil-Genier, Catherine Borrel, Bertrand Lhommeau, Insee 2011.

- Article 226-19 du Code pénal.

- « Namograph », sur mazieres.gitlab.io, (consulté le )

- source: Viviana Paques, Les Bambara, Monographies ethnologiques africaines, 15 juin 2005, Éditions L'Harmattan, p. 7 (ISBN 9782747586160).

- Kamel Kateb, « La statistique coloniale en Algérie (1830-1962). Entre la reproduction du système métropolitain et les impératifs d’adaptation à la réalité algérienne », Courrier des statistiques no 112, décembre 2004, p. 3-17.

- CNIL, Délibération no 2009-317 du 7 mai 2009 portant avis sur un projet d'arrêté relatif au traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement de la population de Nouvelle-Calédonie en 2009, publié au Journal officiel du 26 juillet 2009.

- Benoît Bréville, « Quelle est votre race ? », sur Le Monde diplomatique, (consulté le )

- Max Weber, Économie et société, tome II. Cité in Giulanca Manco, Comment quantifier les groupes sociaux ?, La Vie des idées, 3 février 2009.

Bibliographie

- Revue française de sociologie, « L’usage des catégories ethniques en sociologie », 2008, 49 (1), p. 127–167. (Compte-rendu sur La vie des idées).

- « Statistiques ethniques comparées » / « Classifications professionnelles comparées », The Tocqueville Review/La revue Tocqueville, 2008, vol. XXIX, no 1 (compte-rendu sur La vie des idées).

- Michèle Tribalat : Statistiques ethniques, une querelle bien française. L'Artilleur, 2016 Présentation de l'éditeur

Lien externe

« Métissage : l'avenir ? », débat sur France Ô,

« Statistiques ethniques, vers quelle taxonomie ? », Onomatique,

Voir aussi

Articles connexes

- Famille, Clan, Tribu, Peuple, Nation

- Ethnonyme (Endonymie, Exonymie, Autoethnonyme)

- Ethnogenèse, Ethnocide, Génocide culturel, Linguicide, Écocide

- Peuple autochtone, Droit des peuples autochtones, Déclaration des droits des peuples autochtones

- Français de souche, Français de papier

- Ethnologie, Ethnohistoire

- Diaspora