Scribe dans l'Égypte antique

Le scribe (du latin scriba, de scribere, écrire) désigne dans l'Égypte antique un fonctionnaire lettré, éduqué dans l’art de l’écriture et de l’arithmétique. Omniprésent comme administrateur, comptable[1], littérateur ou écrivain public, il fait fonctionner l’État de Pharaon au sein de sa bureaucratie, de son armée ou de ses temples. Le scribe royal domine l’administration centrale. Les scribes supérieurs font partie de la cour du pharaon, ils ne paient pas d’impôts et n’ont pas d’obligations militaires.

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

Organisation

Les scribes sont des fonctionnaires recrutés et payés par l'État. Ils interviennent à tous les niveaux de la société, assumant, par délégation du roi, le pouvoir dans tous les domaines : économiques, politiques, militaires et religieux. À partir des textes, on connaît ainsi :

- le scribe directeur du Trésor,

- le scribe des copies des décrets,

- le scribe des archives,

- le scribe du temple,

- le scribe des offrandes,

- le scribe de la Tablette royale,

- le scribe du bureau de la main-d'œuvre,

- le scribe du cadastre,

- le scribe du bétail,

- le scribe du tribunal,

- le scribe des juges,

- le scribe des magistrats,

- le scribe des recrues,

- le scribe des escortes,

- etc.

Comme l'enseignement est uniformisé dans les établissements d'enseignement, les scribes peuvent à tout moment passer d'une branche à l'autre.

Au service de la population, en majorité analphabète, ils exercent aussi le métier d'écrivain public, établissant les contrats légaux les plus divers, écrivant les lettres sous la dictée ou les lisant à ceux qui ne peuvent le faire eux-mêmes.

Le monde des scribes étant fortement hiérarchisé, pour chaque catégorie on identifie plusieurs grades : directeurs, instructeurs, inspecteurs, assistants...

Formation et attributs symboliques

Associée initialement à la déesse Seshat (celle qui écrit ; lit. celle qui est un scribe), la profession de scribe passa sous la protection du dieu Thot, au cours des dernières dynasties. D’abord recruté dans l’entourage de la famille de pharaon, le développement de l’administration à la fin de l'Ancien Empire supposa qu’une large caste d’administrateurs soit formée et renouvelée. La position de scribe est héréditaire. Elle se lègue de père en fils mais suppose une bonne transmission des connaissances, en particulier par une sérieuse éducation, dès l’âge de cinq ans et pendant une douzaine d’années, à la grammaire, aux textes classiques, au droit, aux langues, à l’histoire, à la géographie et la comptabilité, enseignements donnés dans une maison de vie, dépendant du temple, lieu tenant tout à fois d’une bibliothèque, où l’on conserve les précieux papyrus et où savants et lettrés se retrouvent, et de centre de formation pour les scribes et les prêtres.

Le scribe maîtrise les différentes formes de caractères écrits : écriture hiéroglyphique, à base de symboles, écriture hiératique, à forme cursive et logographique, écriture démotique, de type logo-syllabique et ancêtre du copte (le hiéroglyphique, le démotique et le grec ancien sont les trois langues de la fameuse pierre de Rosette). Maître de l’écrit et du savoir, le scribe en a les attributs symboliques. Représenté vêtu simplement d’un pagne, le calame (roseau taillé en pointe) à la main, un papyrus ou un ostracon (tesson de poterie) dans l’autre, le scribe exerce une profession respectée, que le texte célèbre dit « de l'enseignement de Khéty » consacre comme l’activité la plus noble et honorable dans la société égyptienne. Il est d’ailleurs remarquable que la représentation de l’unité monétaire la plus élevée du royaume soit le hiéroglyphe du scribe. À l’époque tardive, le babouin est l’animal qui lui est consacré et qui sert à le représenter.

Matériel

Le scribe dispose pour écrire :

- d'une palette, soit en bois, soit en ivoire, creusée d'évidements, l'un pour l'encre noire utilisée pour le texte courant, un autre pour l'encre rouge destinée aux titres ou les éléments à mettre en valeur[2] ;

- de calames pour écrire, rangés dans un évidement au centre de la palette ;

- d'un mortier pour réduire en poudre les pigments à encre ;

- d'un godet contenant de l'eau pour humidifier les pinceaux avant de les tremper dans l'encre ;

- de papyrus à découper au couteau aux dimensions souhaitées ;

- d'un couteau pour découper le papyrus et tailler les calames ;

- d'une sacoche en cuir pour ranger le flacon d'eau, les pains de couleur et les gommes-grattoirs à papyrus ;

- d'un polissoir à papyrus pour lisser la feuille grattée pour la réutiliser ;

- d'un sceau, symbole de l'autorité, pour sceller les papyrus avec des cachets d'argile qui protègent le document des regards en le maintenant serré, et attestent son origine.

Pharaon imitateur de Thot, le dieu créateur du monde par le Verbe

Le savoir et la connaissance, ainsi que le service de l’État, sont vénérés à un tel point que pharaon est considéré lui-même comme le premier des scribes, donc le premier des fonctionnaires de son État ; il se fait représenter en pagne, dans la modeste tenue règlementaire des scribes. D’essence divine, le souverain ne fait que se conformer au dieu Thot, créateur des langues et de l’écriture, scribe et vizir des dieux.

Représenté par un ibis au plumage blanc et noir ou un babouin, Thot capte la lumière de la lune, dont il régit les cycles, ce qui le fait surnommer « le seigneur du temps ». Un texte d'Edfou relate sa naissance :

« Au sein de l'océan primordial apparut la terre émergée. Sur celle-ci, les Huit vinrent à l'existence. Ils firent apparaître un lotus d'où sortit Rê, assimilé à Shou. Puis il vint un bouton de lotus d'où émergea une naine, auxiliaire féminin nécessaire, que Rê vit et désira. De leur union naquit Thot qui créa le monde par le Verbe. »

Inventeur de l’écriture et du langage, Thot est la « langue d'Atoum » et donc naturellement le patron des scribes. Incarnation de l'intelligence et de la parole, il connaît les formules magiques auxquelles les dieux ne peuvent résister. Selon la légende, celui capable de déchiffrer les formules magiques du Livre de Thot peut espérer surpasser les dieux.

Plusieurs pharaons (Snéfrou, Thoutmôsis III, Amenhotep IV/Akhenaton, Horemheb ou Séthi Ier) ont légué des écrits, en particulier des Enseignements destinés à leurs successeurs, entre autres le grand papyrus Harris rédigé par Ramsès III à l’attention de son fils Ramsès IV.

Scribe des Archives royales

Parvenu au faîte de son art et de la société, le scribe des Archives royales domine l'administration centrale. Ses compétences sont étendues : il coiffe, contrôle et enregistre les actions de toutes les autres institutions. L'ampleur de sa charge souligne, dès les plus hautes époques, l'importance que l'État accorde à l'écrit, c'est le témoin indispensable de tout ce qui constitue la vie d'un pays dont le gouvernement est fondé sur une connaissance précise des personnes, des biens et des situations.

Sous l'Ancien Empire, le scribe des Archives royales, dont on trouve trace à partir du règne de Néferirkarê Kakaï (Ve dynastie), est responsable du département des Documents royaux, également appelé le « Double Laboratoire ». À cette institution se rattachent d'autres services d'archives et de bibliothèques.

Le scribe Khououiou, qui vivait sous la Ve dynastie, était à la fois « chargé d'affaires du roi », « scribe des Documents royaux » et « directeur des Scribes ».

Sous la VIe dynastie, Djâou, dont on a retrouvé la tombe à Abydos, était « scribe des Rouleaux divins », « directeur des scribes royaux » et « prêtre lecteur ».

Tombes de scribes dans la vallée des Nobles

- TT7 : Ramosé, serviteur dans la Place de Vérité

- TT17 : Nebamon, médecin du roi Amenhotep II

- TT21 : Ouser, scribe durant le règne de Thoutmôsis Ier

- TT23 : Thay dit To, scribe royal de Mérenptah

- TT38 : Djéserkarêseneb, compteur des grains du grenier d'Amon

- TT49 : Néferhotep, chef des scribes d'Amon

- TT52 : Nakht, astronome d'Amon

- TT56 : Ouserhat, scribe royal sous le règne d'Amenhotep II

- TT57 : Khâemhat, dit Mahou, scribe royal, chargé des greniers royaux, sous le règne d'Amenhotep III

- TT65 : Nebamon, scribe du Trésor

- TT69 : Menna, scribe des domaines du seigneur des Deux Terres de Haute et Basse-Égypte

- TT74 : Tjanouny, scribe royal, commandant des soldats durant le règne de Thoutmôsis IV

- TT79 : Menkhéperrêséneb, scribe des greniers du roi

- TT80 : Thoutnéfer, scribe du trésor

- TT82 : Amenemhat, compteur des grains d'Amon et intendant du vizir Ouseramon

- TT102 : Imhotep, scribe sous le règne d’Amenhotep III

- TT107 : Néfersekherou, scribe royal au palais de Malqata

- TT136 : « nom inconnu », scribe royal du Seigneur des Deux Terres

- TT147 : Neferrenpet, scribe qui compte le bétail d'Amon en Haute et Basse-Égypte, chef du portail de Karnak

- TT226 : Heqa-Rechou (?), scribe royal, surveillant des nurses du roi

- TT255 : Roy, scribe royal, intendant des domaines d'Horemheb et d'Amon

- TT347 : Hori, scribe

- TT350 : « nom inconnu », scribe

- TT351 : Abaou, scribe de la cavalerie

- TT364 : Amenemheb, scribe des offrandes divines

- TT365 : Néferménou, gardien des perruquiers d'Amon

- TT370 : « nom inconnu », scribe royal

- TT373 : Amenmessou, scribe de l'autel du Seigneur des Deux Terres

- TT374 : Amenemopet, trésorier dans le Ramesséum

- TT387 : Méryptah, scribe royal de l'autel du Seigneur des Deux Terres

- TT390 : Irtyraou, femme scribe, chef des gardiennes de la divine adoratrice d'Amon

- TT403 : Mérymaât, scribe du temple

- TT406 : Piay, scribe de l'autel du Seigneur des Deux Terres

- TT412 : Kenamon, scribe royal

Représentations de scribes

Après le pharaon, les scribes sont les personnages les plus représentés dans la statuaire ou la peinture. Des chefs-d’œuvre de l’art égyptien que l’on retrouve au Musée du Caire, au Musée du Louvre ou au Neues Museum (Berlin), nous ont été légués, montrant l’importance historique et symbolique des scribes dans l’Égypte pharaonique.

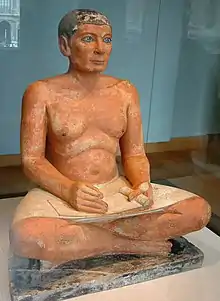

Le scribe accroupi (Musée du Louvre)

La situation politique

Le scribe accroupi a été réalisé durant les IVe et Ve dynasties. C’est à cette époque que l’Ancien Empire est au sommet de sa gloire.

Lors de la IVe dynastie, la construction des pyramides, occupant les paysans durant les crues du Nil, seraient alors une nécessité économique et politique ; créant ainsi un État centralisé.

À la Ve dynastie, on abandonne les pyramides monumentales pour privilégier des tailles plus modestes. Les arts se développent, les tombes sont de plus en plus complexes, l’architecture se développe dans les temples, les décorations des temples sont mises en avant et retracent toute la vie du défunt et souvent d’un règne.

L'analyse de l'œuvre

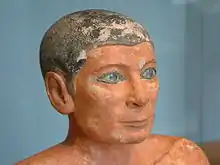

Le scribe accroupi[3] fut découvert à Saqqarah en 1850. Fait de calcaire, de cristal de roche, de cuivre et de magnésie, ce scribe était certainement un haut fonctionnaire, un personnage important de son époque. Il était placé dans la chapelle de culte d’une tombe, la statue participait aux cérémonies et recevait les offrandes pour le défunt. Sa fonction avait donc un caractère funéraire.

Le scribe est assis et est représenté en train d’écrire sur un rouleau de papyrus, il tient à la main droite un pinceau ou un roseau qui aujourd’hui n'est pas apparent. Il porte un pagne comme seul vêtement, qui est le support de ce rouleau.

Son visage est attentif et son regard est vif ; cette partie du corps est très réaliste, les os du visage ressortent : surtout ses pommettes et ses joues creuses, les yeux présentent beaucoup de détails. Les mains sont sculptées avec un certain souci du détail. Sa posture est un peu hiératique, son attitude est raide. Il présente beaucoup de formes, au niveau du ventre, qui font ressortir son obésité. Sa bonne conservation nous permet de voir la polychromie antique ; l’application des différentes couleurs de la statue.

La sculpture à l’Ancien Empire était caractérisée par une attitude assez hiératique. Les détails sont très développés au niveau du visage ; mais il n’est pas idéalisé, vu son obésité ce qui est assez rare à cette époque. Il est en activité ce qui est rare également. Souci du réalisme, les yeux sont très développés et détaillés.

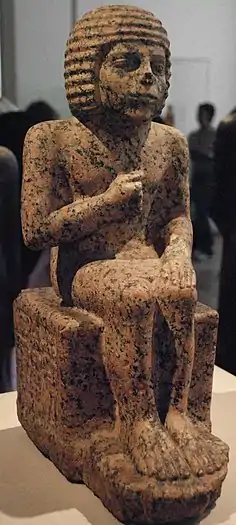

Autres représentations de scribes datant de l'Égypte pharaonique

Figure assise du gouverneur du district de Metjen, -2600 , Saqqarah, granit rose, Neues Museum (Berlin)

Figure assise du gouverneur du district de Metjen, -2600 , Saqqarah, granit rose, Neues Museum (Berlin)

Le scribe Psammetich, sa femme et son fils, -600, bois, Neues Museum (Berlin)

Le scribe Psammetich, sa femme et son fils, -600, bois, Neues Museum (Berlin)

Legs laissés par les scribes

Presque tout ce que nous connaissons de l’Égypte ancienne a été légué par les scribes, tant sur la vie et les réalisations des pharaons, la construction des grands monuments, la vie des classes populaires ou les événements politiques et militaires. Les scribes du monde juif ancien et moderne (sofer, en Héb. סופר) sont des docteurs de la foi enseignant la loi de Moïse et l’interprétant pour le peuple. L’importance du Verbe dans la foi juive, et par extension dans le christianisme et l’histoire occidentale, à travers la Révélation de la parole divine et le Livre sacré, la Bible, qui la contient, pourrait trouver son origine dans la figure du scribe égyptien et du dieu Thot. Le terme de scribe s’applique, dans l’Europe médiévale, aux officiers des villes, chargés de travaux de rédaction et soumis à l’autorité du chancelier.

Notes et références

- https://www.universalis.fr/dictionnaire/scribe/

- Dictionnaire amoureux de l'Egypte pharaonique, Pascal Vernus, Place des éditeurs, 2010

- Le scribe accroupi : « L'œuvre à la loupe », module multimédia proposé sur le site internet du musée du Louvre.

Bibliographie

- Pierre Grandet, Bernard Mathieu, Cours d'égyptien hiéroglyphique [détail des éditions]

- Chloé Ragazzoli, Scribes. Les artisans du texte en Égypte ancienne, Les Belles Lettres, 2019.

Voir aussi

- Scribe dans le Proche-Orient ancien

- Mandarin (fonctionnaire) en Chine

- Fonctionnaire impérial sous l'Empire romain

- Sofer Sta"m, scribe dans la culture juive