Santeuil (Val-d'Oise)

Santeuil est une commune française située dans le département du Val-d'Oise en région Île-de-France.

| Santeuil | |||||

| |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Île-de-France | ||||

| Département | Val-d'Oise | ||||

| Arrondissement | Pontoise | ||||

| Intercommunalité | CC Vexin Centre | ||||

| Code postal | 95640 | ||||

| Code commune | 95584 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Santeuillais, Santeuillaises | ||||

| Population municipale |

663 hab. (2020 |

||||

| Densité | 124 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 49° 07′ 35″ nord, 1° 57′ 08″ est | ||||

| Altitude | 55 m Min. 50 m Max. 121 m |

||||

| Superficie | 5,34 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Pontoise | ||||

| Législatives | 1re circonscription du Val-d'Oise | ||||

| Localisation | |||||

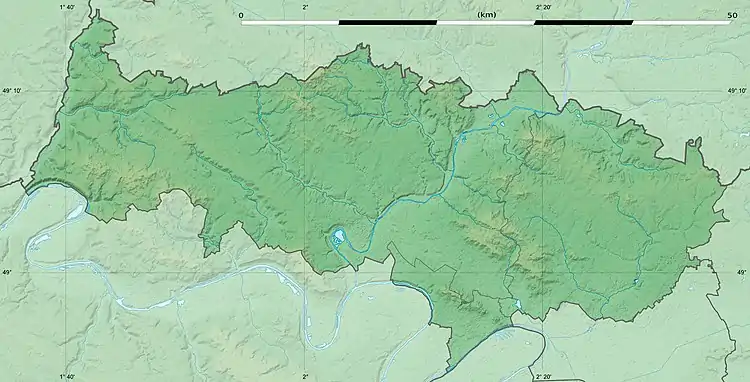

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Val-d'Oise

Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | http://www.santeuil.fr | ||||

Ses habitants sont appelés les Santeuillais(es).

Géographie

Description

Santeuil est un village périurbain du Vexin français, dans la vallée de la Viosne.

Santeuil est desservie par la gare de Santeuil - Le Perchay sur la ligne de Saint-Denis à Dieppe, moyennant les trains de la ligne J du Transilien reliant Paris-Saint-Lazare à Gisors-Embranchement. Le GR 1 traverse le territoire communal.

Communes limitrophes

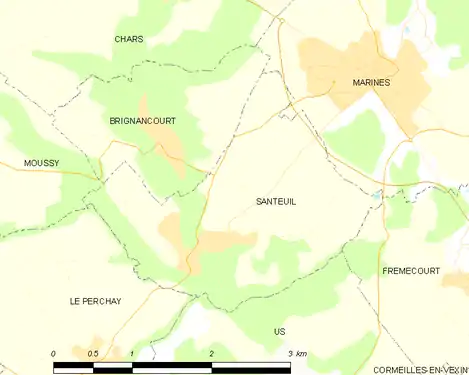

La commune est limitrophe de Marines, Us, Le Perchay, Brignancourt, ainsi que de Frémécourt et de Moussy bien qu'il n'y ait pas d'accès direct par la route pour ces deux dernières communes.

Carte de la commune.

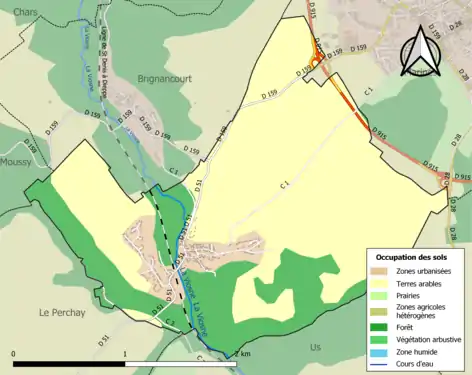

Occupation des sols

Urbanisme

Typologie

Santeuil est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [3] - [4] - [5].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire regroupe 1 929 communes[6] - [7].

Toponymie

"Santeuil" du nom gaulois Centos[8] - [9] (et de ialo (clairière), « la clairière de Sanctus »[10].

Le nom provient du latin Santolium. Dans un terrier de 1608 on l'écrit Santheuil et au XVIIIe siècle, sur différents écrits Santeüil.

Histoire

La présence de l'homme préhistorique sur le territoire de la commune est attesté par les nombreuses traces qu'il a laissé comme des haches taillées, des haches polies, couteaux, grattoirs, pointes de flèches en particulier dans les lieux-dits « Les Pipes », « Le Buisson des Grès », « La Buterne », « La Tête de la Vallée », « Le Chemin de Pontoise », « Les Vignes », « Les Tourneaux », « Les Ronces »[11].

Le village, d'origine très ancienne, existait à l'Époque gallo-romaine, en raison de la découverte de fondations de bâtiments en pierre. À cette époque, les chercheurs supposent que le village était plus important qu'il ne l'est à l'époque moderne à la suite de la découverte d'un grand nombre de cercueils en pierre.

Situé dans le Vexin, pays des Véliocasses, le territoire était compris, sous la domination romaine, dans la Gaule lyonnaise

A l'époque mérovingienne, Santeuil fait partie du royaume de Neustrie théâtre des luttes des Rois de France avec les vikings à l'époque carolingienne. Il est à supposer que Santeuil, comme la plupart des localités du Vexin, n'échappa pas aux ravages des Normands jusqu'au traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911.

Passé dans le domaine royal, les comtes du Vexin français avaient l'honneur de porter l'oriflamme de l'abbaye de Saint-Denis dont le Roi était le vassal.

Cette oriflamme, qui devint l'étendard royal, était prise chaque fois que le roi partait en guerre. C'était un morceau de taffetas couleur de feu, sans broderies ni figure, fendu en bas en trois endroits, orné de houppes de soie verte et suspendu au bout d'une lance dorée[11].

En 1124, le Vexin français est cédé au royaume d'Angleterre. En 1126, à la mort du roi d'Angleterre Henri Ier Beauclerc le territoire passe dans les mains de sa fille Mathilde l'Emperesse malgré l'opposition d'Etienne de Blois. Ainsi le XIIe siècle est émaillé de combats de village à village, avec pillages, incendies, luttes contre les Anglais qui étaient maitres de la Normandie. En 1167, Louis VII le Jeune ayant attaqué plusieurs village du Vexin Normand, les troupes anglaises envahissent le Vexin Français et brûle Chars et probablement les localités voisines dont Santeuil.

Durant la guerre de Cent Ans, le Vexin français est ravagé à plusieurs reprises, en particulier par Charles le Mauvais.

En 1757, la portion du territoire comprise dans la vallée de la Viosne est ravagée par une inondation.

Les vignes couvraient depuis les temps immémoriaux le territoire. Une grande partie ne survécurent par lors de l'hiver 1784 qui est particulièrement rigoureux.

Le , un orage de grêle produit des dégâts sur 13 communes. Le lendemain un nouvel orage de grêle détruit 26 autres paroisses.

En 1791, le hameau de Vallière est distrait de Santeuil et rattaché au Perchay.

Le , Vallière est de nouveau rattaché à la commune de Santeuil.

Hameau de Vallière

Situé entre Le Perchay et Santeuil ce hameau de quelques habitations situé près d'un étang a son origine d'un moulin qui existait dès le XIIIe siècle et, en 1778, il abritait un relais de chasse. En 1791 le hameau est rattaché au Perchay. Après de nombreuses contestations des habitants du hameau, il réintègre Santeuil par ordonnance royale de 1836.

Politique et administration

Intercommunalité

La commune, initialement membre de la communauté de communes Val de Viosne, est membre, depuis le , de la communauté de communes Vexin centre.

En effet, cette dernière a été constituée le par la fusion de la communauté de communes des Trois Vallées du Vexin (12 communes), de la communauté de communes Val de Viosne (14 communes) et de la communauté de communes du Plateau du Vexin (8 communes), conformément aux prévisions du schéma départemental de coopération intercommunale du Val-d'Oise approuvé le [12].

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[19]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[20].

En 2020, la commune comptait 663 habitants[Note 3], en augmentation de 2,47 % par rapport à 2014 (Val-d'Oise : +3,84 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Façade occidentale de l'église. |

Chevet de l'église. |

Santeuil compte deux monuments historiques sur son territoire :

- Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, rue de l'Église (classée monument historique par arrêté du [23]) : C'est l'une des rares églises n'ayant pas été endommagée pendant la guerre de Cent Ans et subie de reconstruction au XVIe siècle, si bien qu'elle se présente dans ses grands traits dans la même apparence que lors de son achèvement au XIIIe siècle. La restauration de la fin du XIXe siècle n'a pas altéré le caractère de l'édifice. De plan cruciforme, il se compose d'une haute nef de quatre travées accompagnée de ses deux bas-côtés ; d'un transept nettement plus bas que la nef ; d'un clocher central se dressant au-dessus de la croisée du transept ; d'un chœur carré au chevet plat ; et de deux petites chapelles orientées à l'angle entre les bras du transept et la première travée du chœur. La construction de l'édifice a vraisemblablement commencé avant 1150, et le chœur et le transept voûtés en berceau brisé remontent à cette époque. La voûte d'ogives au-dessus du carré de transept ne date que du XIIIe siècle et s'inscrit dans la reconstruction de la nef et des bas-côtés, également voûtés d'ogives. La nef ne mesure que 3,5 m de largeur à l'intérieur et présente à l'intérieur une élévation sur trois niveaux, inspirée encore du style gothique primitif de la seconde moitié du XIIe siècle. Les arcades donnant sur les bas-côtés reposent sur de gros piliers cylindriques isolés ; les arcades du triforium longtemps bouchées s'ouvrent directement sur les combles des bas-côtés ; et des fenêtres hautes en tiers-point, sans remplage, laissent entrer le jour. Depuis la façade occidentale, une rosace entourée d'une succession de trois tores et de deux rangs de feuilles d'acanthe éclaire la nef. La façade occidentale subsiste du milieu du XIIe siècle et présente un portail au triple archivolte en cintre brisé, avec des chapiteaux sculptés en feuillages divers. La tourelle d'escalier à gauche de la façade a été ajoutée au XIIIe siècle. Les baies des bas-côtés ont été repercées à l'époque moderne, et celles aux extrémités nord et sud du transept dès le XIIIe siècle. Les croisillons gardent toutefois sur leurs murs latéraux les baies plein cintre de l'époque romane. Comme particularité, les croisillons se prolongent vers l'est par des petites chapelles basses, dont celle au sud a perdu son caractère lors d'un remaniement. Le chœur s'ouvre sur le transept par un arc triomphal en tiers-point qui est d'origine. Le mur méridional du chœur ne date que du XVIIIe siècle, et la grande verrière du chevet a été établie au XIVe siècle quand le mur oriental a également été rebâti. Restent à signaler un portail roman bouché à l'ouest du croisillon sud, faisant face à un portail en anse de panier richement sculpté du XVe siècle, dans la troisième travée du bas-côté sud. Quant au clocher particulièrement gracieux, il remonte aux origines de l'église et se compose de deux étages ajourés de deux baies plein cintre par niveau et par face, ainsi que d'une flèche octogonale en pierre assortie de quatre cônes aux extrémités. Les angles du clocher sont occupés par des colonnes enserrées entre les contreforts, et jusqu'au premier étage, ces derniers prennent eux-mêmes la forme de colonnes. Les baies assez étroites sont précédées par des archivoltes beaucoup plus généreux, dont les colonnes sont garnies de chapiteaux de différents types. Au premier étage, les ouvertures elles-mêmes sont également cantonnées de colonnes à chapiteaux et les archivoltes se partagent une seule colonne centrale, ce qui n'est pas le cas au second étage, où les archivoltes sont légèrement espacés et les baies dépourvues de colonnes[24] - [25].

- Croix de cimetière, sur le cimetière ancien près de l'église (classée monument historique par arrêté du [26]) : La croix en pierre sculptée possède des bras de longueur égale et biseautés. Elle est placée sur le sommet d'un fût octogonal qui prend appui dans un socle également octogonal, dont les faces sont évasées, ce qui a permis d'agrémenter les angles de moulures structurantes. Le socle repose sur un soubassement de quatre degrés.

On peut également signaler :

- Lavoir, à côté de la mairie : Le bassin rectangulaire se situe à l'air libre et est entouré de murs en moellons. On y descend par quelques marches d'escalier. D'un côté, un toit en appentis a été reconstitué.

Personnalités liées à la commune

- Liste de seigneurs de Santeuil

Vers le XIIIe siècle Santeuil semble appartenir à la famille Maudétour. Le premier propriétaire attesté est Aélis où Adélaïde de Santeuil fille de Thibault de Maudétour, puis Gauthier de Santeuil qui cède en 1211 à l'église Saint-Rémi de Marines un droit de champart sur la terre de Marines puis Jean de Santeuil. En 1237 Guillaume de Mauvoisin, seigneur de Fontenay cède les dîmes de Santeuil à l'abbaye Notre-Dame de Bonport, près de Pont de l'Arche, dîmes qui avaient été acquises par Isabelle de Davron de Thibaud du Moustier de Bréançon.

Vers la fin du XIVe siècle, la plus grande partie de Santeuil appartenait à Amaury d'Orgemont. En 1380, Gasle de Bouconvilliers baille aveu d'un fief qu'il tient d'Amaury d'Orgemont. La même année Pierre Aumont le Hutin possède un fief sur Santeuil. Le Philipot de Taverny au Tauny, escuyer, rend aveu à Amaury d'Orgemont, seigneur de Marines et de Chantilly, chancelier du duc d’Orléans pour un fief sis à Santeuil.

En 1357, Regnault de Trie, dit Billehaut, vend la terre de Chars à Pierre Ier d'Aumon][27] qui devient, en 1380, seigneur d'un fief de Santeuil de 15 arpents de terre, 40 arpents de bois, 2 arpents de pré, des censives et avoinages et grains sur des maisons et terres et sur la grande communauté, l'arrière fief de Jean Remon, de 3 arpents et demi et des champarts, plus trois autres petits fiefs à Santeuil. Lui succède,

- Pierre II d'Aumont le Hutin, nommé porte oriflamme du roi Charles VII,

- Pierre III d'Aumont, également porte oriflamme, en 1409,

- Jean IV d'Aumont le Hutin, échanson du roi qui fut tué à la bataille d'Azincourt,

- Jacques d'Aumont, conseiller et chambellan de Philippe le Bon

- Pierre d'Aumont, fils du précédent,

- Ferry d'Aumont, dont la pierre tombale de l'église Saint-Lucien de Méru rappelle les titres; d'après l'inscription de cette pierre, les Sires d'Aumont étaient seigneurs : d'Aumont, Berthecourt, Villers-sur-Thère, Amblainville, Hénonville, Berville, Boulène, Agnicourt, Lardières, Corbeil-Cerf, Andeville, Crèvecœur, Soubriant, Lacy, Chars, Le Bouccot, Moussy-le-Perreux, Santeuil, Vignacourt, Courcelles-sur-Viosne, Jouy-la-Fontaine. Ils possédaient le fief de « Clercelles » à Pontoise et étaient seigneurs châtelains de Méru.

- Louise d'Aumont, fille du précédent épousa François de Rouville qui devint baron de Chars.

À partir de cette époque (vers 1520), Santeuil parait être rattachée presque entièrement à la seigneurie de Marines et n'appartient plus aux barons de Chars, car il n'en est plus fait mention dans leurs titres.

Conformément à une lettre de terrier délivrée par Henri IV le , il est dressé par Maîtres Jehan Moreau et Jacques François notaires à Pontoise, un registre terrier en faveur de Messire Nicolas Brûlart, chevalier, seigneur de Sillery, Marines, Le Rosnel, Génicourt, Santheuil, Gérocourt, Livilliers, vicomte de Puiseux, chancelier de France et de Navarre. Par contrat du , le seigneur de Marines déclare qu'il réunit à sa terre de Santheuil le fief de Dampont.

Plus tard, le maréchal de Créquy acheta quelques terres de la seigneurie et réunit à la terre de Chars à peu près toutes les seigneuries qui en étaient sorties autrefois.

En 1706 apparaît comme baron de Chars et seigneur de nombreuses localités parmi lesquelles se trouve Santeuil, monsieur de Rivié, ancien maréchal-ferrant anobli par Louvois pour lui avoir guéri un cheval auquel il tenait beaucoup ! Monsieur de Rivie obtint de Louvois une fourniture de chevaux pour l'armée et gagna ainsi beaucoup d'argent. Il acheta alors les héritages de la Maréchale de Créquy, Catherine de Rougé, et de divers autres seigneurs les seigneuries de Chars, Marines, Ressons, Le Bellay, Bercagny, Brignancourt, Santeuil, Frémécourt, Génicourt, Gérocourt, Livilliers, Bréançon, Le Rosnel, Le Fay, Le Heaulme, Liancourt, Ricquebourg, La Neuville, Royaumont, La Rivière et Neuilly-sur-Chars. La seigneurie passe ensuite aux mains de

- Etienne de Rivié de Riquebourg, son fils

- Yvonnette de Rivié de Riquebourg, fille du précédent, qui épousa le marquis Louis de Gouy d'Arsy, maréchal des camps et armées du roi, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis qui devint baron de Chars et seigneurs des nombreuses localités citées ci-dessus parmi lesquelles Santeuil. Il habitait Marines.

- Louis Marthe de Gouy d'Arsy, fils des précédents, quitte Marines et est élu député de Saint Domingue ou il avait de grandes propriétés.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | Fascé d'argent et de gueules de dix pièces, au lion de sable couronné d'or et brochant sur le tout, au franc-canton de gueules chargé d'une bande d'or |

|---|---|---|

| Détails |

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Communes limitrophes de Santeuil (Val-d'Oise) » sur Géoportail..

- « Communes limitrophes de Santeuil (Val-d'Oise) » sur Géoportail..

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Commune hors attraction des villes », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- Revue de linguistique romane, Volume 52,Numéro 205 -Volume 53,Numéro 212, page 387.

- Mémoires de la Société historique et archéologique de Pontoise, du Val-d'Oise et du Vexin, Volumes 82 à 83, page 78.

- Revue internationale d'onomastique, Éditions d'Artrey, 1972, Volumes 24 à 25, page 145.

- [archives.valdoise.fr/ark:/18127/vta520266b4eb93c/daogrp/0#id:992837755?gallery=true&brightness=100.00&contrast=100.00¢er=1570.148,-1826.511&zoom=9&rotation=0.000&lock=true Monographie de Santeuil]

- « Schéma départemental de coopération intercommunale du Val-d'Oise » [PDF], Préfecture du Val-d'Oise, (consulté le ), p. 14-15.

- « Les maires de Santeuil », sur http://www.francegenweb.org (consulté le ).

- Site officiel de la préfecture du Val-d’Oise, liste des maires, 3 août 2009 [PDF].

- « Les maires du Val-d'Oise » [PDF], Les élus du Val-d'Oise, (consulté le ).

- « Répertoire national des maires » [txt], Répertoire national des élus, sur https://www.data.gouv.fr, (consulté le ).

- Marie Persidat, « Santeuil: la démission fracassante du maire sidère le conseil municipal : Pierre Derouillac a écrit samedi à la population pour annoncer sa décision, estimant avoir été dénigré par ses adjoints. Le conseil municipal est sous le choc », Le Parisien, (lire en ligne, consulté le ) « Lorsque la démission du maire sera acceptée par la préfecture, des élections partielles devraient être organisées à Santeuil pour compléter le conseil municipal qui ne comptera alors plus que douze membres au lieu de quinze. Avant Pierre Derouillac, deux élus avaient en effet déjà démissionné. Le plus récent départ correspondant d'ailleurs à l'élu qui avait obtenu le plus de voix au premier tour des municipales 2020 ».

- Marie Persidat, « Val-d’Oise : à Santeuil, l’heure est à la réconciliation après l’élection du nouveau maire : Après la démission surprise du maire en avril, de nouvelles élections ont permis de compléter le conseil puis de choisir un nouveau maire. Le premier adjoint, Florent Ambrosino, a été élu et prône la réconciliation », Le Parisien, (lire en ligne, consulté le ) « deux « listes » se sont présentées afin de pourvoir les trois sièges vacants. D’un côté, des candidats proches de l’équipe incomplète déjà en place. De l’autre, une liste nommée « apaisement, transparence et vigilance », comptant des habitants qui s’étaient déjà présentés lors des municipales de 2020 ».

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul », notice no PA00080207, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Eugène Lefèvre-Pontalis, « Notice archéologique sur l'église de Santeuil », Mémoires de la Société historique et archéologique de l'arrondissement de Pontoise et du Vexin, Pontoise, Imprimerie Lucien Pâris, vol. 10, , p. 85-92 (ISSN 1148-8107, lire en ligne).

- Bernhard Duhamel, Guide des églises du Vexin français : Santeuil, Paris, Éditions du Valhermeil, , 344 p. (ISBN 2-905684-23-2), p. 283-286.

- « Croix de cimetière », notice no PA00080206, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Anselme de Sainte Marie, Honoré Caille Du Fourny, Pol Louis Potier de Courcy : Histoire Généalogique Et Chronologique De La Maison Royale, Volume 4 pages 870 et suivantes

Voir aussi

Bibliographie

- Eugène Lefèvre-Pontalis, « Notice archéologique sur l'église de Santeuil », Mémoires de la Société historique et archéologique de l'arrondissement de Pontoise et du Vexin, Pontoise, Imprimerie Lucien Pâris, vol. 10, , p. 85-92 (ISSN 1148-8107, lire en ligne)

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- « Dossier complet : Commune de Santeuil (95584) », Recensement général de la population de 2018, INSEE, (consulté le ).

- « Santeuil », Ma commune, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (consulté le ).

- « Santeuil » sur Géoportail.

- « Liste des documents numérisés concernant la commune », Mémoires de la Somme - Archives en Somme, Archives départementales de la Somme (consulté le ).