Sainte-Cécile-les-Vignes

Sainte-Cécile-les-Vignes est une commune française située dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

| Sainte-Cécile-les-Vignes | |||||

Porte des remparts médiévaux. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||

| Département | Vaucluse | ||||

| Arrondissement | Carpentras | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence | ||||

| Maire Mandat |

Vincent Faure 2020-2026 |

||||

| Code postal | 84290 | ||||

| Code commune | 84106 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Céciliens, Céciliennes | ||||

| Population municipale |

2 634 hab. (2020 |

||||

| Densité | 133 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 14′ 47″ nord, 4° 53′ 13″ est | ||||

| Altitude | 130 m Min. 83 m Max. 138 m |

||||

| Superficie | 19,82 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Sainte-Cécile-les-Vignes (ville isolée) |

||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Bollène | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

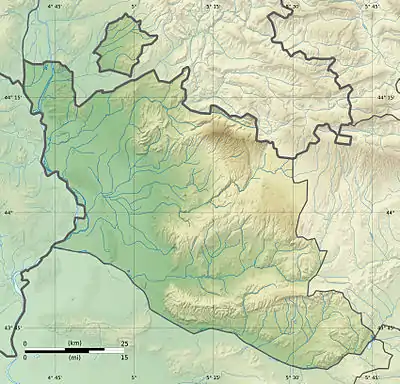

Géolocalisation sur la carte : Vaucluse

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

| |||||

Géographie

Petite ville de l'extrême nord de Vaucluse dans la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Sainte-Cécile-les-Vignes fait partie du canton de Bollène. Le bourg est situé à 111 mètres d'altitude. La commune est voisine de Lagarde-Paréol et de Cairanne dans le Vaucluse, ainsi que de Rochegude et Suze-la-Rousse dans la Drôme.

Ses habitants sont appelés les Céciliens et les Céciliennes.

Le village se situe à 12 km à l'est de Bollène, 20 km au nord d'Orange, 35 km au sud de Montélimar et à 50 km au nord d'Avignon.

Accès

Les routes départementales 50 et 976 traversent la commune et le bourg sur un axe nord-sud, la 8 sur un axe est-ouest.

L'autoroute la plus proche est l'autoroute A7 à plus d'une vingtaine de kilomètres à l'ouest (sorties Orange, Bollène, Montélimar-sud). À noter aussi la relative proximité de l'A9.

Relief

La commune est peu marquée par une variété de formes de relief malgré une différence importante entre son point le plus haut, seule colline située à l'est du bourg à proximité du château de Galifet, et son point le plus bas, situé au niveau de la Ruade, à l'extrême sud-ouest.

Géologie

La commune est située au cœur d'une plaine alluvionnaire entre l'Aygues et la Ruade. Les sols de la commune sont composés d'alluvions ainsi que quelques sables et grès jaunes au sud du bourg[1].

Sismicité

Les cantons de Bonnieux, Apt, Cadenet, Cavaillon, et Pertuis sont classés en zone Ib (risque faible). Les autres cantons du département de Vaucluse sont classés en zone Ia (risque très faible). Ce zonage correspond à une sismicité ne se traduisant qu'exceptionnellement par la destruction de bâtiments[2].

Hydrographie

La rivière l'Aygues est le principal cours d'eau qui traverse la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes sur un axe nord-sud, à l'est et en bordure de celle-ci. À l'ouest, venant du nord, on trouve la Ruade, un des affluents de l'Aygues.

Le Béal du moulin passe par le bourg en provenance de l'Aygues. Les sources de l'Alcyon, qui alimentaient une Commanderie du Temple prennent naissance sur le territoire de la commune[3].

Climat

La commune est située dans la zone d’influence du climat méditerranéen. Les étés sont chauds et secs, liés à la remontée en altitude des anticyclones subtropicaux, entrecoupés d’épisodes orageux parfois violents. Les hivers sont doux. Les précipitations sont peu fréquentes et la neige rare.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 6 | 7,5 | 11 | 13 | 17,5 | 21 | 23 | 23 | 19,5 | 15,5 | 9 | 6,5 | 14,3 |

| Température moyenne (°C) | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 18 | 14 | 11 | 6 | 3 | 9,7 |

| Température maximale moyenne (°C) | 10 | 12 | 16 | 18 | 23 | 27 | 30 | 30 | 25 | 20 | 13 | 10 | 19,5 |

| Record de froid (°C) date du record |

−13,4 1985 |

−14,5 1956 |

−9,7 2005 |

−2,9 1970 |

1,3 1979 |

5,7 1984 |

9 1953 |

8,3 1974 |

3,1 1974 |

−1,1 1973 |

−5,4 1952 |

−14,4 1962 |

|

| Record de chaleur (°C) date du record |

20,3 2002 |

23 1960 |

27,2 1990 |

30,7 2005 |

34,5 2001 |

38,1 2003 |

40,7 1983 |

42,6 2003 |

35,1 1966 |

29,6 1985 |

24,6 1970 |

20,2 1983 |

|

| Précipitations (mm) | 36,5 | 23,3 | 24,9 | 42,7 | 45,6 | 25,4 | 20,9 | 29,1 | 65,8 | 59,8 | 52,8 | 34 | 460,6 |

| Diagramme climatique | |||||||||||

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

10 6 36,5 | 12 7,5 23,3 | 16 11 24,9 | 18 13 42,7 | 23 17,5 45,6 | 27 21 25,4 | 30 23 20,9 | 30 23 29,1 | 25 19,5 65,8 | 20 15,5 59,8 | 13 9 52,8 | 10 6,5 34 |

| Moyennes : • Temp. maxi et mini °C • Précipitation mm | |||||||||||

Urbanisme

Typologie

Sainte-Cécile-les-Vignes est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [4] - [5] - [6]. Elle appartient à l'unité urbaine de Sainte-Cécile-les-Vignes, une unité urbaine monocommunale[7] de 2 505 habitants en 2017, constituant une ville isolée[8] - [9]. La commune est en outre hors attraction des villes[10] - [11].

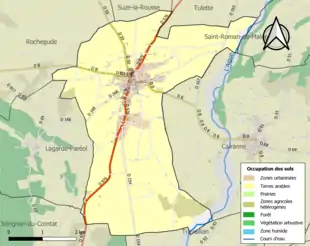

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (91,1 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (93,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : cultures permanentes (87,9 %), zones urbanisées (7,1 %), zones agricoles hétérogènes (3,2 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (1,7 %)[12].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[13].

Histoire

Préhistoire

De nombreuses stations de surfaces ont été fouillées sur la commune aux quartiers de Beauregard, de La Charité, de Galifet, de La Motte, de La Présidente, et du Plan. Des grattoirs, des lames et des perçoirs ont été mis à jour et datés de l'époque tardenoise. Des vestiges de l'Âge du fer ont été retrouvés sur un site du quartier Saint-Martin, qui comportait une nécropole de 12 tombes à incinération, contenant des bracelets, des épées et des vases[3].

Moyen Âge

La première mention du village date de 1177, à travers son église dédiée à sainte Cécile. Ce fut dans celle-ci que noble Raymond de Mornas donna à Odon Rolland, prieur des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, des droits sur Mornas et le quartier de Sainte-Cécile qui dépendait alors de Lagarde-Paréol. Quelques années plus tard, en 1185, l'ordre du Temple, à travers sa commanderie de Richerenches, se vit attribuer le domaine d'Alcyon[3]. Les hospitaliers le récupérèrent après le concile de Vienne, présidé par Clément V, il y eut dès lors partition de Lagarde-Paréol. Sous le pontificat de Jean XXII, tous les biens comtadins de l'ordre des hospitaliers furent cédés à La Révérende Chambre Apostoloique - le ministère des finances pontificales - qui en devint Dame foncière en 1317. Celle-ci attribua ces revenus à Pierre Corsini, dit le cardinal de Florence, de 1385 à 1405[14].

En août 1368, le bourg est mis à sac par les « routiers » de Le Bour de Comminges et Perrin de Savoie.

Renaissance

Au cours de l'année 1562, le baron des Adrets ravagea le territoire de Saint-Cécile. Puis, le , des troupes calvinistes qui s'intitulaient « Représentants de la Province », investirent le village et s'y fortifièrent. Agissant tel un parlement, les représentants levèrent des impôts, rendirent la justice, saisirent des fiefs. Ils installèrent leurs receveurs à Mornas et Courthézon pour lever des droits de péage. Ce ne fut qu'en 1563, que Fabrice Serbelloni, capitaine pontifical d'Avignon, reprit Sainte-Cécile et ses territoires de Cairanne, Visan, Bollène, et Valréas[15].

La confrérie Saint-Vincent des vignerons et des jardiniers fut fondée en 1643. Deux décennies plus tard, en 1664, elle obtint d'Alexandre Fabri, évêque d'Orange, un certain nombre de libertés dont celle de pouvoir quêter dans l'église paroissiale lorsque le mois aurait cinq dimanches. Ses membres purent aussi faire procession lors de la fête de leur saint patron, le . Cette confrérie fut supprimée, au cours de la Révolution après l’adoption de la loi Le Chapelier, interdisant les corporations[16].

Période moderne

En mars 1791, Sainte-Cécile devint le siège d'une confédération de communes du Haut-Comtat et de la région de Carpentras. Le but avoué de cette « Ligue de Sainte-Cécile », qui regroupa jusqu'à 60 communes sur les 93 du Comtat Venaissin, était de rester sous la gouverne pontificale. Cette coalition fut battue par l'armée d'Avignon[15].

Le fut créé le département de Vaucluse, constitué des districts d'Avignon et de Carpentras, mais aussi de ceux d'Apt et d'Orange, qui appartenaient aux Bouches-du-Rhône, ainsi que du canton de Sault, qui appartenait aux Basses-Alpes. Ce fut au cours de cette période révolutionnaire que Cécile-la-Montagnarde fut successivement chef-lieu de canton des Bouches-du-Rhône puis de la Drôme.

Au cours du XIXe siècle, la commune était riche en céréales et en vins. Elle possédait des filatures de soie et quatre foires annuelles s'y tenaient[17]. Le souvenir du saint patron de la vigne et du vin restait vivace puisque le maire décida de faire réaliser une statue de saint Vincent qui fut inaugurée le en présence de 1 800 personnes. Mais plainte fut déposée le 1er février auprès du préfet, car la statue et son socle empiétaient sur la voie publique. Le sous-préfet d'Orange fut missionné pour enquêter et constata que « la statue obstruait la circulation et gênait la tenue des marchés ». Le maire mis en cause plaida que « l'érection de ce saint n'avait pas de caractère politique, que c'était plutôt un encouragement à l'ouvrier et en reconnaissancede nos produits vignicoles (sic) qui font la fortune du pays ». Mais le préfet du département de Vaucluse, Barthélemy Bohat, prit sur lui de ne pas ôter la statue. Celle-ci disparut pourtant lors de travaux de réfection du quartier près de l'actuelle mairie[16]

Période contemporaine

Sur une des places du village, se trouve la statue en bronze du baron Le Roy, inaugurée en sa présence le . Pierre Le Roy de Boiseaumarié (1890-1967), dit le baron Le Roy, fut à l'origine du renouveau des appellations viti-vinicoles en France. Il est le cofondateur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, dont il fut pendant vingt ans le président, et de l'Académie du vin de France. Il présida aussi aux destinées de l'Office international de la vigne et du vin. Sur le piédestal du XIXe siècle a été rajouté : « Les vignerons des Côtes du Rhône, reconnaissants, à l'un des leurs. »

Guy Penne (1925-2010, fut maire de Sainte-Cécile. Proche de François Mitterrand, il fut son conseiller pour les affaires africaines de 1981 à 1986. Après avoir été nommé au Conseil supérieur des Français de l'étranger en 1985, il fut élu sénateur socialiste des Français établis hors de France le 28 septembre 1986, puis réélu le 24 septembre 1995. Il décède des suites d'un accident cardiovasculaire.

Héraldique

Toponymie

Nom à la révolution : Cécile-Montagnarde, puis en l'an II soit 1793 : Cecile. En 1801 : Sainte-Cécile et enfin en 1920 : Sainte-Cécile-les-Vignes[19].

Politique et administration

Liste des maires

Intercommunalité

La commune fait partie de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence. Celle-ci a été créée le .

Fiscalité

| Taxe | Part communale | Part intercommunale | Part départementale | Part régionale |

|---|---|---|---|---|

| Taxe d'habitation (TH) | 12,66 % | 0,00 % | 7,55 % | 0,00 % |

| Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) | 23,14 % | 0,00 % | 10,20 % | 2,36 % |

| Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) | 56,69 % | 0,00 % | 28,96 % | 8,85 % |

| Taxe professionnelle (TP) | 21,88 %* | 0,00 % | 13,00 % | 3,84 % |

La part régionale de la taxe d'habitation n'est pas applicable.

La taxe professionnelle est remplacée en 2010 par la cotisation foncière des entreprises (CFE) portant sur la valeur locative des biens immobiliers et par la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (les deux formant la contribution économique territoriale (CET) qui est un impôt local instauré par la loi de finances pour 2010[24]).

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[25]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[26].

En 2020, la commune comptait 2 634 habitants[Note 2], en augmentation de 8,84 % par rapport à 2014 (Vaucluse : +1,36 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Industrie

La Société générale des eaux de source, filiale du Groupe Castel, a réalisé des forages en nappe profonde pour exploiter l'eau qui en jaillit sous le nom de Sainte-Cécile et la commercialiser sous la marque Cristaline. Le site de forage se trouve sur la commune voisine de Cairanne. Depuis 2008, le groupe Alma, qui exploite ce site, a été cédé, au groupe Roxane, dirigé par Pierre Papillaud, et à Otsuka, groupe pharmaceutique japonais[28].

Tourisme

On pratique sur la commune le tourisme viticole ou œnotourisme (caves de dégustation[29]) et le tourisme de randonnées (plusieurs circuits pédestres et vélo à proximité, dont passage du GR 4).

On trouve sur la commune un hôtel, plusieurs gîtes et chambres d'hôtes qui permettent l'accueil des touristes[30], ainsi que divers restaurants et brasseries[31].

Agriculture

Le vignoble produit des vins classés en côtes-du-rhône et Côtes-du-rhône villages (AOC). Le terroir viticole de la commune produit à lui seul 10 % de l'ensemble des côtes-du-rhône[32]. Les vins qui ne sont pas en appellation d'origine contrôlée peuvent revendiquer, après agrément, le label vin de pays de la Principauté d'Orange. Les vignerons de la commune sont représentés au sein de la commanderie des Costes du Rhône, confrérie bachique, qui tient ses assises au château de Suze-la-Rousse, siège de l'Université du vin.

Équipements et services

La commune propose les services d'une bibliothèque municipale[33].

Enseignement

La commune possède une école primaire publique Louis-Gauthier et un collège, le collège Victor-Schœlcher[34] - [35]. Ensuite les élèves vont au lycée Lucie-Aubrac à Bollene[36] - [37].

Sports

On trouve sur la commune de nombreuses associations sportives : football, tennis, judo, taekwondo, twirling, danse, boules, etc.[38].

Sainte-Cécile-les-Vignes a inauguré en son stade portant le nom du footballeur Éric Cantona[39].

Santé

On trouve plusieurs professionnels de la santé sur la commune : généralistes, orthophonistes, pédicures, dentistes, infirmières, kinésithérapeutes... une pharmacie et une maison de retraite[40].

Vie locale

Cultes

Les pratiquants de religion catholique disposent d'une église paroissiale, qui dépend du diocèse d'Avignon, doyenné d'Orange Bollène.

Écologie et recyclage

La collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, la gestion de l'assainissement collectif, la lutte contre les nuisances sonores, le contrôle de la qualité de l'air et la protection et mise en valeur de l'environnement font partie des compétences de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence.

Lieux et monuments

- Château de Galifet, à l'est du bourg.

- Plusieurs hôtels particuliers[33].

- Eau de source « Cristaline » (source de Sainte-Cécile).

Sainte Cécile - Hôtel d'Amblard

Sainte Cécile - Hôtel d'Amblard Sainte Cécile - Maison Goujon

Sainte Cécile - Maison Goujon Sainte Cécile - Hôtel d'Armand

Sainte Cécile - Hôtel d'Armand Sainte Cécile - Hôtel d'Impéry

Sainte Cécile - Hôtel d'Impéry

Église Sainte-Cécile

La paroisse catholique fait partie du diocèse d'Avignon, doyenné d'Orange Bollène[41]. La première église, dédiée à sainte Cécile, dont la dédicace date de 1177, se trouve dans un enclos qui est l'ancien cimetière paroissial.

Une seconde église dédiée à sainte Cécile et l'Invention de la Sainte Croix, fut édifiée à l'intérieur des remparts. Saccagée pendant les guerres de religion, elle fut de nouveau consacrée le 11 juin 1593 par Monseigneur Jean de Tulles, évêque d'Orange. Une inscription fut placée sur le mur de cet édifice. Cette église fut détruite en 1860.

L'actuelle église paroissiale[42], toujours sous le vocable de Sainte-Cécile, a été construite entre 1854 et 1860, par l'architecte Jouffroy en style néo-roman. Elle fut consacrée les 12 et 13 mai 1860 par Monseigneur Jean-Marie-Mathias Debelay, archevêque d'Avignon.

12 et 13 mai – Consécration de l’église. Après trois ans de travaux, l’église est presque terminée. Nous la fîmes aussi longue et aussi large que possible. Le devis du plan primitif qui s’élevait à 55 000 francs, fut considérablement modifié. La pierre blanche des colonnes fut remplacée par la pierre de Venterol qui joue le marbre. Le dallage est de la même pierre. Le sanctuaire reçut des pierres du Theil, le maître autel fut fait à Carpentras par Mr Rieussec, qui fit faire à Avignon les sculptures par Monsieur Laffite. La chaire sortit des ateliers de Messieurs Goyen, sculpteurs à Louvain en Belgique. L’église fut construite par Monsieur Clément Guigou et Sauvet, entrepreneurs à Avignon, sous la direction de Monsieur Joffroy, architecte du Département. Aucun accident fâcheux n’arriva aux ouvriers pendant la durée des travaux. Ce fut surtout Mr Clément qui dirigea la construction de l’édifice et qui fut constamment dans le chantier, son frère Frédéric Clément fit toutes les sculptures… Toute la semaine fut employée aux préparatifs. Un arc de triomphe fut dressé au bout des platanes du chemin d’Orange, un autre se trouvait au commencement de l’allée près de l’hôtel Marcel lorsque l’on quitte la grand route, un autre magnifiquement décoré et surmonté de la statue de sainte Cécile, fut dressé près de la nouvelle église. Depuis la grand route jusqu’à la nouvelle église, ce ne sont que des arcs de triomphes de guirlandes attachées à des piquets. Aux platanes pendait des couronnes et des oriflammes. Devant la porte de la cure était aussi un arc de triomphe avec les armoiries de Monseigneur. Le samedi à 5 heures, tout s’ébranla dans le pays. On allait recevoir l’Archevêque d’Avignon. La procession est organisée. Les demoiselles en robe blanche, les frères pénitents en habits de chœur, les Sapeurs Pompiers sans les armes, la Musique, le Conseil Municipal, le Conseil de Fabrique et le clergé, tous allaient attendre Monseigneur. Deux cavaliers, en habit militaire, vont au devant de Sa Grandeur jusqu’au milieu des garrigues, ils lui font le salut militaire et tirant leur pistolet, ils partent devant en cavalant. Monseigneur Marie Mathias Debelay est accompagné de Mr Martin son Vicaire Général et son arrivée fut saluée par la détonation des boites et la musique fit entendre sa fanfare. Monsieur le Maire complimenta et Sa Grandeur fut conduite au milieu des chants à l’ancienne église où il fut complimenté par Mr le curé. Il monta en chaire et félicité la population pour la belle église qu’ils avaient construite. Il fit la reconnaissance des reliques qui seraient scellées dans le nouveau maître-autel. Elles furent mises dans une cassette en plomb avec les armes de Monseigneur et il fut placé aussi à l’intérieur le procès verbal de la cérémonie. Le lendemain, commença réellement la cérémonie de consécration. À 7 heures du matin, l’abbé Jouguet, maître de cérémonie de la Métropole Notre-Dame des Doms, vint chercher Monseigneur à la cure. Ils partent en procession avec plus de 20 prêtres, la population et une grande foule d’étrangers. Les chœurs des chantres étaient dirigés par Mr Bonnet, instituteur, qui a une belle et forte voix joignant une connaissance parfaite du plein chant. Les membres du Conseil Municipal et du Conseil de Fabrique furent seuls admis avec le clergé aux cérémonies qui se sont déroulées dans l’intérieur de l’église portes fermées. On fit chercher en procession les reliques qui étaient exposées dans l’ancienne église. Les rues étaient pavoisées. Les reliques furent portées par 4 prêtres et suivies par la population qui put rentrer dans l’église pour suivre la suite de la cérémonie. Après la consécration, un banquet préparé à l’Hôtel de ville rassembla Monseigneur l’Archevêque, le Conseil municipal, le Conseil de Fabrique et quelques invités. Le soir, il y eut une illumination générale du pays et chaque fenêtre avait sa lumière. Un défilé des autorités, des Sapeurs Pompiers, du Corps de Musique vinrent chercher Monseigneur et le Clergé et leur firent faire le tour du village. Et on put assister à un grand feu d’artifice tiré à l’horloge. Le lendemain, Monseigneur partit pour Lagarde Paréol où il était attendu.

Chapelle Notre Dame de Consolation

La chapelle Notre-Dame de Consolation, route de Cairanne, fut édifiée et bénie en 1856 sur les plans de l'architecte départemental Joffroy. Elle remplace une chapelle plus ancienne sous le vocable de Notre-Dame de Bonnety. Cette chapelle fut fondée au XVIe siècle par Claude Fasy. Lors de la bénédiction de la chapelle, le 13 septembre 1856, fut placée sur la façade, une statue en bronze de Notre Dame. Cette statue fut acquise chez Mr Berton à Avignon pour la somme de 300 francs. Cette somme fut offerte par Melle Marie Félicité André, née Serre, nièce de l’abbé Crévoulin, curé de la paroisse. Lors de sa pose, les deux maçons et le sacristain faillirent être écrasés par la statue qui d’un poids trop lourd, fit lâcher les barreaux des échelles servant à la dresser. Heureusement, elle fut rattrapée « par miracle » et depuis elle fut dénommée la Vierge des Miracles. La messe fut célébrée en signe d’action de grâce et de reconnaissance.

Première église de Sainte-Cécile (XIIe siècle)

Première église de Sainte-Cécile (XIIe siècle) Entrée du Jardin de la Chapelle

Entrée du Jardin de la Chapelle Actuelle église paroissiale (XIXe siècle)

Actuelle église paroissiale (XIXe siècle) Chapelle Notre Dame de Consolation

Chapelle Notre Dame de Consolation

Personnalités liées à la commune

- Le baron Leroy[43]

- Marius André, écrivain, poète, journaliste et traducteur français, né à Sainte-Cécile-les-Vignes en 1868.

- Maurice Trintignant, pilote de course automobile français, naquit le à Sainte-Cécile-les-Vignes.

- Guy Penne, ancien proche de François Mitterrand, sénateur de 1986 à 2004, ancien maire de Sainte-Cécile.

- Nicolas Nikolaïevitch de Leuchtenberg, officier russe blanc, propriétaire du château de Ruth.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- [PDF] Ministère de l'Industrie et de l'aménagement du territoire - étude préliminaire d'un gisement de sable dans le massif d'Uchaux (Vaucluse).

- Zonage sismique réglementaire de la France, classement des cantons (découpage fin 1989) de la région PACA, page 48

- Robert Bailly, op. cit., p. 389.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Sainte-Cécile-les-Vignes », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Robert Bailly, op. cit., p. 390.

- Jules Courtet, op. cit., p. 296.

- Robert Bailly, Confréries, op. cit., p. 25.

- Jules Courtet, op. cit., p. 295.

- Armorial des communes du Vaucluse

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- À voir dans Sainte-Cécile-les-Vignes, sur sainte-cecile.org

- « Le TGV qui a cherché sa voie », L'Express, (lire en ligne).

- [PDF] Élections municipales des 11 et 18 mars 2001 - 1er tour - Résultats

- « Impôts locaux à Sainte-Cécile-les-Vignes », taxes.com.

- Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (Légifrance)

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Cristaline : Pierre Papillaud à la barre sur le site du journal Ouest-France, publié le 5 juin 2008 et consulté le 9 juillet 2010

- Caves et domaines sur le site de la ville

- Accueil touristique sur le site de la ville

- Restaurants et brasseries sur le site de la ville

- Les vignerons de Sainte-Cécile

- Hôtels particuliers sur le site de la ville

- « carte scolaire 2009 ».

- « Site du collège Victor Schœlcher », Académie Aix-Marseille, .

- Éducation en Vaucluse

- « Site du lycée Lucie-Aubrac année=2010 », Académie Aix-Marseille.

- Les associations sur le site de la ville

- « Éric le King a inauguré le stade Cantona à Sainte-Cécile », sur http://www.laprovence.com, .

- les professions de santé sur le site de la ville

- doyenné d'Orange-Bollène

- Culte sur le site de la ville

- Le buste du baron Leroy sur le site de la ville

Voir aussi

Bibliographie

- Jules Courtet, Dictionnaire géographique, géologique, historique, archéologique et biographique des communes du département de Vaucluse, Avignon, Seguin Ainé, , 400 p. (lire en ligne)

- Robert Bailly, Dictionnaire des communes du Vaucluse, Avignon, éd. A. Barthélemy, 1986 (ISBN 2903044279)

- Robert Bailly, Confréries vigneronnes et ordres bachiques en Provence, Aix-en-Provence, Édisud, 1988 (ISBN 2857443439)

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Sainte-Cécile-les-Vignes sur le site de l'Institut géographique national

- Sainte-Cécile-les-Vignes sur le site de l'Insee