Tulette

Tulette est une commune française située dans le département de la Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Tulette | |||||

Entrée du prieuré clunisien. | |||||

.svg.png.webp) Héraldique |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||

| Département | Drôme | ||||

| Arrondissement | Nyons | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Drôme Sud Provence | ||||

| Maire Mandat |

Sylvie Molinié 2020-2026 |

||||

| Code postal | 26790 | ||||

| Code commune | 26357 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Tulettiens | ||||

| Population municipale |

2 004 hab. (2020 |

||||

| Densité | 85 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 17′ 14″ nord, 4° 55′ 54″ est | ||||

| Altitude | Min. 109 m Max. 222 m |

||||

| Superficie | 23,53 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Grignan | ||||

| Législatives | Troisième circonscription

Saint-Paul-Trois-Châteaux (avant mars 2015) |

||||

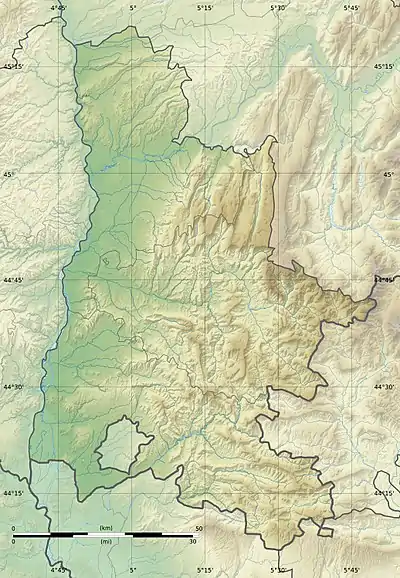

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Drôme

Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes

| |||||

Géographie

Localisation

La commune est située à la limite sud du département de la Drôme, entre l'enclave vauclusienne de Valréas et le

Vaucluse proprement dit.

Elle est à 17 km à l'est de Saint-Paul-Trois-Châteaux (chef-lieu du canton), à 25 km au nord-est d'Orange, 20 km de Nyons et 37 km de Montélimar.

|

Bouchet Visan (Vaucluse) |

Visan Vaucluse |

Visan (Vaucluse) Saint-Maurice-sur-Eygues |

|

| Bouchet Suze-la-Rousse |

N | Saint-Maurice-sur-Eygues Buisson (Vaucluse) | ||

| O Tulette E | ||||

| S | ||||

| Sainte-Cécile-les-Vignes Vaucluse |

Saint-Roman-de-Malegarde Vaucluse |

Buisson Vaucluse |

Relief et géologie

La commune est adossée, à l'est, sur les premières collines des Préalpes françaises.

Hydrographie

La commune est arrosée par :

Le village, situé plus haut à l'origine, fut vraisemblablement déplacé afin d'y amener l'eau depuis l'Eygues. Le canal des moulins (devenu du moulin) est approvisionné par l'Eygues en amont du pont de Buisson, sur la rive droite.

Un autre canal, celui du comte de Rochegude est lui-aussi approvisionné par l'Eygues en aval du Pont de Buisson, toujours sur la rive droite, passe au sud du premier avant de se séparer en deux à la Divisoire, à l'ouest de Bomparet.

Voies de communication et transports

La commune est desservie par plusieurs lignes de bus.

Une compagnie de taxis est implantée sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Tulette est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [2] - [3] - [4]. La commune est en outre hors attraction des villes[5] - [6].

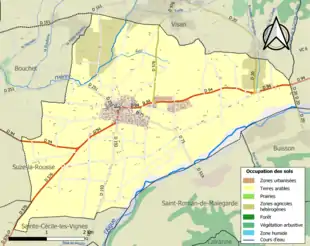

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (92,5 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (94,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : cultures permanentes (84,8 %), zones agricoles hétérogènes (7,7 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (3,3 %), zones urbanisées (2,9 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (1,3 %)[7].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Toponymie

Attestations

Dictionnaire topographique du département de la Drôme[8] :

- 998 : Tudeleta in Proventia (cartulaire de Cluny, 2466).

- 1170 : Tuellete (cartulaire des Templiers, 89).

- 1210 : Tuelletam (layettes du trésor des chartes, I, 353).

- 1321 : Tuleta et castrum Tuellete (inventaire des dauphins, 255).

- 1447 : Tuyleta (inventaire des dauphins, 255).

- 1468 : Tulete et Thuillette (cartulaire de Saint-Paul-Trois-Châteaux).

- XVIe siècle : domus de Tuleta (pouillé général, 90).

- XVIIe siècle : Thulette en Dauphiné (plaidoyers d'Expilly, 147).

- 1891 : Tulette, commune du canton de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Histoire

Préhistoire

Mobilier néolithique[9].

Protohistoire

Habitat protohistorique (vers le Ve siècle avant notre ère).

Antiquité : les Gallo-romains

Vestiges gallo-romains.

Du Moyen Âge à la Révolution

En 954, Gérard, archevêque démissionné d'Arles, donne les biens de son église de Saint Saturnin du Port (actuel Pont-Saint-Esprit) et dont Tulette aurait fait partie à l'abbaye de Cluny

La seigneurie[8] :

- Au point de vue féodal, Tulette était une terre du fief des comtes de Provence.

- 1145 : un tiers appartient aux princes d'Orange (de la maison de Baux).

- Les princes d'Orange acquièrent les deux autres tiers.

- 1294 : ils hommagent le tout aux papes.

- 1350 : les princes vendent la seigneurie aux prieurs de Pont-Saint-Esprit, derniers seigneurs.

Autre version : Au XIIIe siècle, les droits sur la seigneurie sont partagés entre Cluny, le seigneur prieur de Saint Saturnin (représenté par le doyen de Tulette, un moine bénédictin) et la maison des Baux.

En 1302, une transaction sur les droits féodaux a lieu entre Guy de Claromane (ou de Clermont), prieur de Saint Saturnin et de l'église Saint Pierre de Tulette, et les habitants du village par le biais de syndics.

En 1304, d'autres droits sont consignés par Bertrand IV des Baux, 3e prince d'Orange comme appartenant à la principauté d'Orange.

En 1366, le dernier prince d'Orange de la maison des Baux, Raymond V, vend ses droits à Déodat de Vindicise, seigneur prieur du village.

La seigneurie, oubliée par les traités, reste à l'écart du rattachement du Dauphiné (1349) puis de la Provence (1482) au royaume de France.

Au début du XVIe siècle, la seigneurie relève encore, en théorie, du Saint-Empire romain germanique. C'est une enclave prise entre la principauté d'Orange (appartenant alors à la maison d'Orange-Chalon), le Dauphiné français et le Comtat Venaissin, possession pontificale.

En 1563, après la première guerre de religion, Un maréchal de France vient y affirmer l'autorité du roi, sans doute en marge du voyage que le roi Charles IX fait alors avec sa mère pour rappeler ses sujets à la fidélité (1564).

La communauté de Tulette, provençale de culture, se retrouve ainsi rattachée au Dauphiné.

Tulette souffre beaucoup pendant les guerres de Religion[9].

En 1640, les vignerons demandent à Joseph Marie de Suarès, évêque de Vaison, le droit « d'établir un autel à l'église paroissiale sous le vocable de Saint-Vincent, avec indulgence de quarante jours à toutes les fêtes du saint »[10].

La confrérie Saint-Vincent se constitua le , avec la bénédiction de l'évêque. Elle fut dirigée par un 'bailli qui avait sous ses ordres un trésorier (quêteur et collecteur) et un sacristain. À ses côtés, était placé un « protecteur » choisi lors des élections annuelles des officiers de la confrérie ; ce notable jouant un rôle de contre-pouvoir et de conseiller.wbr>

Les statuts font obligation à tous les confrères de communier lors des fêtes carillonnées et à celle de saint Vincent. De plus, ils doivent s'abstenir de « badinage, danse, dissolution et débauche »[10].

La confrérie vivait de « ses cotisations, es sommes perçues aux élections, des amandes, quêtes et dons ».

Sa première bannière fut réalisée en 1658 et, huit ans plus tard, elle fut ornée d'une croix.

En 1703, son bailli commanda un tableau représentant saint Vincent entouré de saint Just et de saint Fiacre.

La dernière réunion aura lieu en 1790[11].

Avant 1790, Tulette était une communauté de l'élection de Montélimar, de la subdélégation de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de la sénéchaussée de Montélimar.

Elle formait une paroisse du diocèse de Vaison, dont l'église était celle d'un bénéfice de l'ordre de Saint-Benoît (de la dépendance du prieuré de Pont-Saint-Esprit. Son titulaire était collateur et décimateur dans la paroisse de Tulette[8].

De la Révolution à nos jours

En 1790, la commune est comprise dans le canton de Suze-la-Rousse (Drôme)

En 1793 (décret de la Convention du 20 août 1793 portant création d'un 87e département), le canton de Suze-la-Rousse est intégré dans le nouveau département du Vaucluse (district d'Orange)[8].

La population avait cependant manifesté sa volonté de rester dans la Drôme. Les citoyens de la société populaire de Tulette avaient affirmé qu'il n'y avait « aucune raison légitime ni contraire à ses intérêts pour demander d'être démembré du département de la Drôme ».

En 1800, la réorganisation de l'an VIII la réintègre dans le département de la Drôme et, en 1801, elle est comprise dans le canton de Pierrelatte (devenu, en 1839, le canton de Saint-Paul-Trois-Châteaux). La commune est restée dans ce dernier canton lors du partage de 1856[8].

Politique et administration

Liste des maires

Politique environnementale

La commune s'est dotée d'un équipement de tri sélectif.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[15]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[16].

En 2020, la commune comptait 2 004 habitants[Note 2], en augmentation de 3,09 % par rapport à 2014 (Drôme : +3,72 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Services et équipements

- Maison de retraite.

- Aide à domicile.

Enseignement

- Une école maternelle.

- Une école primaire.

Santé

- Médecins.

- Dentistes.

- Infirmières.

Manifestations culturelles et festivités

- Fêtes : le dernier dimanche de mai (Saint-Fiacre), le premier dimanche de septembre (Saint-Léger, le premier dimanche d'octobre (Fête des Cornards)[9].

Loisirs

- Une piscine municipale.

Cultes

- Les catholiques se réunissent dans l'église Saint-Pierre.

- Les musulmans possède un lieu de culte.

Économie

Agriculture

En 1992 : vignes, vergers, ovins[9].

- Coopérative agricole[9].

- Deux caves coopératives et chaix de vieillissement (Cellier des Dauphins)[9].

- Marché : le lundi[9].

- Foire : le troisième dimanche d'avril[9].

- Viticulture

Le sol, essentiellement issu de vieilles terrasses alluviales, est le substrat d'une importante production viticole bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) côtes-du-Rhône. Depuis le gel des oliviers (qui comptèrent jusqu'à 20 000 pieds sur les 200 000 du Buxois et du Nyonsais) en 1956, cette activité économique est la première de la commune. En lien avec cette production primaire, l'entreprise du Cellier des Dauphins, regroupement de plus d'une dizaine de caves coopératives des environs, assure à la fois le débouché des vins produits localement et des emplois pour la population locale.

De nos jours, les vignerons de la commune sont représentés au sein de la Commanderie des Costes du Rhône, confrérie bachique, qui tient ses assises au château de Suze-la-Rousse, siège de l'Université du vin[19].

Commerce et artisanat

Le commerce de proximité est bien représenté : boulangers, boucherie, maison de la presse, bars, tabacs, restaurants, coiffeurs et supérettes.

La commune compte également des artisans, des professionnels du bâtiment et des services de proximité[20].

- une huilerie.

- une fabrique artisanale de chocolats.

Industrie

- usine Le comptoir de Mathilde.

Foncier

Le marché foncier de la commune est dynamisé du fait de sa proximité avec Bollène, Orange et Montélimar.

Tourisme

Le commune ne présente pas une attractivité forte malgré une vie culturelle globalement intéressante durant la période estivale.

Pour l'hébergement, elle propose plusieurs campings.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Vestiges gallo-romains.

- Enceinte médiévale terminée à la fin du XIVe siècle : tours (dont deux rondes), portes et chemin de ronde.

- L'actuelle porte Costerouze n'existait pas à l'origine. Celle que l'on peut voir serait l'ancienne porte Pailhouse (ou Palhouse, du latin Palhosri) appelée aussi Grand Portail ou Porte sarrasine qui se trouvait au sud du village à l'entrée de la Grand'Rue en face de l'actuelle route d'Orange, remontée - dit-on - à l'envers presque en face de l'actuelle poste, après sa démolition vers le milieu du XIXe siècle.

- L'autre seule porte était celle du Portalet au nord-ouest du vieux village, vers le chemin de Bouchet, aujourd'hui disparue.

- Église (XIe et XIIe siècles reconstruite en 1609)[9], sous le vocable de Saint-Pierre. Au sud, l'ancien prieuré lui est accolé.

- Vestiges de la chapelle Saint-Léger.

- Chapelle Notre-Dame-du-Roure (XIIe siècle)[9] (Nostra Domina de Quercore) ou du Xe siècle[21].

- Plusieurs façades et escaliers Renaissance, dont deux sont classées monuments historiques[22] - [23].

- Boulet de canon crépi.

- Roue à aubes.

Patrimoine culturel

- Artisanat d'art (notamment poterie).

- Musée de la Figurine[24].

Personnalités liées à la commune

- Julien de la Rovère (1143-1513) : prieur de Saint-Saturnin-du-Port, prince de Tulette, pape Jules II.

- Paul Ruat (1862-1938) : majoral du Félibrige, écrivain, le plus grand libraire et éditeur marseillais.

- Pierre Biarnès (1932-2022) : homme politique, qui fut sénateur, y est né.

- Jimmy Glasberg (1940-2023) : directeur de la photographie, y est mort.

Héraldique, logotype et devise

.svg.png.webp) |

Blason | De gueules, à deux clés renversées d'argent, passées en sautoir et brochant sur une épée basse du même; au chef d'or chargé de quarante besants d'argent, ordonnés 10, 10, 10 et 10 et au cor contourné d'azur virolé et enguiché de sable brochant. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Annexes

Bibliographie

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

- l'Hérin

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- J. Brun-Durand, Dictionnaire topographique du département de la Drôme, Paris, Imprimerie nationale, (lire en ligne), page 398.

- Michel de la Torre, Drôme, le guide complet de ses 371 communes, Paris, Deslogis-Lacoste, (ISBN 2-7399-5026-8), Tulette.

- Robert Bailly, Confréries op. cit., p. 26.

- Robert Bailly, Confréries, op. cit., p. 27.

- « Résultats des élections législatives 2022 à Tulette 26790 », sur lemonde.fr (consulté le ).

- http://www.mairesdeladrome.fr/annuaire/

- comité de jumelage

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Robert Bailly, Confréries op. cit., p. 82.

- commerces et artisanat

- Louis de Laincel, Voyage humoristique dans le Midi, Paris-Valence, 1860 en ligne

- Notice no PA00117113, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00117112, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Musée de la Figurine