Saint-Vrain (Marne)

Saint-Vrain est une commune française, située dans le département de la Marne en région Grand Est, à l'écart des grands axes.

| Saint-Vrain | |

Église Saint-Vrain. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Marne |

| Arrondissement | Vitry-le-François |

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise |

| Maire Mandat |

Franck Turcato 2020-2026 |

| Code postal | 51340 |

| Code commune | 51521 |

| Démographie | |

| Population municipale |

223 hab. (2020 |

| Densité | 19 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 41′ 44″ nord, 4° 48′ 16″ est |

| Superficie | 11,57 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Vitry-le-François (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Sermaize-les-Bains |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

Si par le passé, l'agriculture et la forêt furent les principales sources de revenus des habitants, il leur faut désormais, pour la majorité, aller travailler dans les villes avoisinantes. Il ne reste que l'église et le lieu-dit le Château comme traces du passé du village.

Gentilé

Faute de retrouver quelque information quant au gentilé dans les archives de la commune, une consultation avait été lancée auprès des habitants, mais le faible taux de réponse qui avait fait ressortir les Saint-Vrenais n'avait pas conduit la municipalité à délibérer[1], (ceux de Saint-Vrain - 91 s'appellent les Saint-Vrainois)

Géographie

Localisation, géologie et relief

Saint-Vrain se situe dans la partie est du département, la Champagne humide ou verte formée de roches infra crétacées (argile mêlée de sable) et plus précisément dans la zone agricole du Perthois[Note 1] - [2], pays privilégié d’alluvions fertiles au sol lourd à mi-chemin entre Saint-Dizier (Haute-Marne) et Vitry-le-François (Marne), à l’écart de la route nationale 4.

La commune est bordée par les communes de Vouillers, Perthes, Heiltz-le-Hutier, Scrupt et la forêt de Trois-Fontaines-l'Abbaye.

La superficie de la commune est de 1 157 ha (se répartissant comme suit en 2006 : 2,7 % réservés à l’occupation humaine ; 57,8 % à l’agriculture ; 40,5 % en forêts et espace naturel, dont un petit étang, le Gris-Mansart). La totalité de la forêt est privée[3].

Son altitude varie entre 126 et 154 mètres, la moyenne se situant à 135 m.

Hydrographie

Elle est traversée par un petit ruisseau l'Orconté[4] - [5] qui prend sa source dans la forêt de Trois-Fontaines-l'Abbaye et conflue avec la Marne à Frignicourt. Appelé ru d'Or sur une partie de son cours, il passe à proximité d'un village nommé comme lui Orconte où il reçoit la Censière[6]. Autrefois on y attrapait des écrevisses. Elles seraient disparues à cause des eaux savonneuses, les femmes y rinçant leur linge[7]. Vers les années 1970, selon l'importance du courant et la largeur du ruisseau, il y avait des renoncules aquatiques entourées de lentilles d'eau, quelques loches, araignées d'eau, porte-bois (ou traîne-buches)[8], sangsues et vandoises[Note 2].

Climat

Caractérisé par un climat océanique avec été tempéré, il se situe entre le type lorrain et le type séquanien[Note 3]: les hivers y étaient rigoureux, les étés chauds et orageux, les vents d’ouest dominants. Les données estimées sont[9] :

| Données 2015 | Hiver | Printemps | Eté | Automne |

| Soleil | ||||

| Heures d'ensoleillement | 329 h | 699 h | 559 h | 182 h |

| Moyenne nationale | 359 h | 667 h | 638 h | 300 h |

| Équivalent jours de soleil | 14 j | 29 j | 23 j | 8 j |

| Moyenne nationale | 15 j | 28 j | 27 j | 12 j |

| Pluie | ||||

| Hauteur de pluie | 144 mm | 106 mm | 292 mm | 240 mm |

| Moyenne nationale | 260 mm | 166 mm | 226 mm | 257 mm |

| Vent | ||||

| Vitesse de vent maximale | 68 km/h | 68 km/h | 79 km/h | 79 km/h |

| Moyenne nationale | 158 km/h | 151 km/h | 140 km/h | 176 km/h |

Voies de communication et transports

Le village est traversé par la départementale 77 et relié à Vitry-le-François par la départementale 358 ; des chemins vicinaux mènent à la forêt et à Perthes. Situé à l'écart des grandes voies de circulation, il est peu fréquenté sauf en période de cueillette de muguet, où les connaisseurs vont en forêt, et par les randonneurs. Il existe en effet un sentier de randonnée de 12 km et d'une durée de 3 h 30[10].

L’autorail assurant la liaison entre Vitry-le-François et Saint-Dizier s’arrêtait, à 2 km du village, en pleine nature (en 1880, les habitants se seraient opposés à la création d'une gare ou d'une halte[11]) pour permettre aux collégiens de rejoindre leur établissement scolaire et aux habitants non motorisés de rejoindre ces villes, jusque vers 1970/1980.

En 2012, pour se rendre au travail les déplacements s’effectuaient par véhicules personnels pour ceux ne travaillant pas sur place[12]. Il n'y a pas de bus passant par le village. Les gares les plus proches sont à Vitry-le-François et Saint-Dizier.

Urbanisme

Typologie

Saint-Vrain est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [13] - [14] - [15].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Vitry-le-François, dont elle est une commune de la couronne[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 73 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[16] - [17].

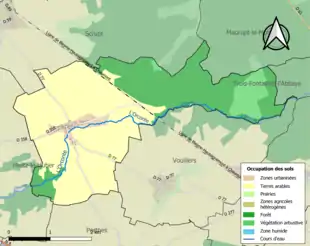

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (57,1 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (57,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (57,1 %), forêts (33,1 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (6,3 %), zones urbanisées (3,5 %)[18].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[19].

Morphologie urbaine

La consultation de la carte du village montre que Saint-Vrain est un village-rue, avec son église entourée du cimetière, derrière la mairie-école. Le cœur du village se situe autour de la mairie et de l'église.

Odonymie

Le plan général des rues du village a été dressé en 1868 (après une première ébauche le )[20].

Les voies de circulation de la commune n'ont pas de noms particuliers, elles sont nommées en fonction de leur situation et portent le nom des lieux-dits ou communes voisines : route d'Heiltz le Hutier, route de Scrupt, route de Vouillers, route départementale 77, Grande-Rue, rue de Perthes, rue du Vieux-Chemin-de-Favresse, chemin de Trois-Fontaines, chemin de la Haute-Boule, ruelle du Rupt[21].

Logement

Les maisons se répartissent en trois catégories :

- les maisons anciennes construites en ossature bois et torchis (souvent recouvert et crépi), dont la cour, fermée de bâtiments, donne sur la rue par une porte-rue (large entrée pour laisser passer à l'origine les chariots, fermée de deux grandes portes dont l’une a un portillon),

- les maisons de brique rouge au XIXe siècle, époque de construction de l'école,

- les constructions récentes dont plus de la moitié sont occupées par des habitants qui ont leurs racines dans cette commune et/ou y ont vu le jour ; en 2016, de nouvelles constructions sont encore en cours.

En 2015, on dénombrait 88 résidences principales, une résidence secondaire et six logements vacants. Ce sont de grands logements (68,2 % ont au moins cinq pièces) et, pour une large part, ils ont été construits après-guerre (70 %). Ils sont occupés par leur propriétaire à 92 % et 60 % des ménages résident depuis plus de 10 ans dans la commune (40,9% depuis 30 ans ou plus)[22].

Risques naturels et technologiques

Le risque sismique sur le territoire de la commune de Saint-Vrain est très faible car elle se trouve dans une zone de sismicité de 1/5. Le portail de la prévention des risques majeurs français a référencé quatre événements survenus sur la commune (inondations et coulées de boue : 1982, 1983, 1984 et 1999)[21].

Toponymie

Le village a été connu sous des noms différents selon les périodes : Sanctus Veranus, 1110, Sanctus Verannus, 1221, Saint-Verein, Saint-Verain, vers 1222, Saint-Verim, 1251, Sanctus Verain, Sanctus Verayn, vers 1252, Saint-Vrain, 1461,Saint-Verin, Saint-Severin, 1486, Sainct-Wrain, 1515, Saint-Vrain, autrefois Saint-Verain ou encore Saint-Viran[23].

Il existe plusieurs saints selon le Martyrologe romain[24] ou le dictionnaire d'hagiographie[25] :

Le plus connu, saint Véran, originaire de Barjac ou Lanuéjols en Gévaudan, ordonné prêtre en 540, fut nommé évêque de Cavaillon en 568 par Sigebert, roi d’Austrasie vers la fin du VIe siècle. Il est mort un 11 novembre l'an 590 dans la ville d'Arles où il s'était rendu pour un concile, entouré de tous les prêtres de son église[26]. Il fut inhumé dans l'église de Fontaine-de-Vaucluse qui possède son sarcophage mérovingien. Une partie de ses reliques fut transférée dans la cathédrale de Cavaillon[27]. Par la suite, les évêques de Cavaillon cédèrent des portions notables des reliques de saint Véran à diverses églises[28].

C'est saint Véran évêque de Cavaillon qui est vénéré dans plusieurs départements (84, 05, 45, 48, 91 sous le nom de Vrain). Il est fêté le .

Trois autres Véran sont moins renommés :

- le martyr corse de Calenzana en 303 (),

- l'évêque de Vence en 449, (+ 480 ou 492), moine de Saint-Honorat puis évêque de l’ancien siège de Vence, actuellement au diocèse de Nice, fils de saint Eucher évêque de Lyon[29]. Il est fêté le .

- l'ermite irlandais de Coolus en Champagne au VIe siècle (). Pour d'autres, le saint serait venu d’Écosse , il était un des frères de saint Gibrien, patron de la commune de ce nom (Saint-Gibrien) située à 6 km de Châlons-en-Champagne et se serait retiré à Matougues (Marne), où il mourut dans des sentiments de piété qui le firent canoniser plus tard[30]. Il est fêté le .

En fait, l'évêque de Chalons, dans un courrier du , écrit qu'« aucun document ne peut nous apprendre à quelle époque et pourquoi le village de Saint-Vrain a pris ce nom. Il paraît remonter à une haute antiquité, et peut être à une époque antérieure à notre saint. L'église n'offre rien qui constate son origine ou sa fondation »[31].

Une relique (un os) a été volée en 1820 par des ouvriers chargés de réparer la chasse qui la renfermait. Dans ce même courrier, l'évêque confie que depuis cette disparition, « les habitants sont moins confiants dans leur bienheureux patron et paraissent moins l'honorer »[31]. Sa statuette trône dans l'église face à l'entrée latérale.

Au cours de la Révolution française, la commune porta provisoirement les noms de Olcomval et de Vrain-la-Fertilité[32] en 1789 puis Saint Vrain en 1793, avant de s'appeler définitivement Saint-Vrain en 1801[32].

Une autre commune porte ce nom Saint-Vrain dans le département de l'Essonne ainsi que dans l'Yonne un petit ruisseau dénommé, semble-t-il, à tort le Vrin[Note 6] et un lieu-dit le Buisson-Saint-Vrain sur la D 3[33].

Histoire

Du Moyen Âge à la Révolution française

Plusieurs auteurs permettent d'en connaître l'histoire (Adolphe Guérard[34], Édouard de Barthélemy[35], l'abbé Neret[36]) :

Un territoire évolutif

Un livre terrier de 1615, détenu aux archives communales , qui servait à l'allivrement[Note 7] de la taille sous la royauté, précise que

- le territoire actuel était partagé entre deux villages : Saint-Vrain et Gémicourt, village qui en dépendait alors et a complètement disparu depuis des siècles.

- sans compter cinq châteaux féodaux ayant de larges fossés et des ponts à bascule autour desquels s'étaient groupés quelques laboureurs et vignerons (château de la Feuillée dont de Hannecault en était seigneur au XVIIe siècle , château de Chanteloup qui avait pour seigneur René Destanelle, le Hochot qui avait pour seigneur Jehan de Gallois et fut détruit en 1725, un autre château appartenant au seigneur de Mutigny qui exerça un rôle pendant les guerres de religion[37], et le fief de Suzemont.

Plusieurs hameaux dépendaient du village : Hautebert, le Petit Moncets, Haute-Lompe, Chanteloup, le Chesne[38].

Au riche passé religieux

- Historiquement, au XIIe siècle, les templiers et bénédictins avaient d'importantes propriétés à Saint-Vrain et à Gémicourt ; le seul écart qui subsistait était la Cense des Hochots[35] - [23], obligée de payer une redevance à l'ordre du Temple selon une charte de 1195.

- Thibaut comte de Champagne, en 1223, a pris sous sa protection les religieux de Saint-Vrain et de l'abbaye de Trois-Fontaines[30].

- En outre, au commencement du XVIIe siècle, les moines de l'abbaye de Trois-Fontaines y avaient une maison avec chapelle, et bénéfice épiscopal dont le service se faisait à la chapelle Saint-Nicolas de l'église du village (chapelle fondée par Jean Lelarge, bailli de Vitry-le-François, confirmée par lettre de Philippe IV en 1329)[39]

Propriété successive de plusieurs seigneurs

- En 1184, Pierre, fils de Guillaume de Vitry, était chevalier de Saint-Vrain, selon les chartes de Cheminon.

- En 1240, Royer Lelarge, chevalier, auquel le sire de Lucémont devait l'hommage.

- Huit ans plus tard apparaît Guillaume de la Halle.

- En 1275, le plus ancien seigneur connu est Guillaume de Saint-Vrain, gendre de Gautier de Gigny.

- Au siècle suivant, Jean de Gand acquit la plus grande partie de la terre qui prit alors le nom de seigneurie de Jean de Gand.

- Elle était détenue en 1485 par Oudet d'Avant, chevalier; sa veuve, Guillemette de Saint-Mauris, la vendit le à Guillaume de Corquillerays, chevalier et capitaine royal, qui la donna aussitôt à l'abbaye de Trois Fontaines.

- Les moines engagèrent ce fief comme celui d'Isson à Didier Mazet, écuyer auquel succédèrent, en 1505, Jean Mazer et Simon Mazer en 1508.

- Puis, on retrouve plusieurs descendants de Philippe de MINETTE[40], écuyer, seigneur du Breuil mort lors de la bataille de Marignan (1515) dont le fils Nicolas , écuyer seigneur de Saint Verain, homme d’armes de la compagnie de François de Lorraine, duc de Guise ; puis son petit-fils Jacques, chevalier, baron de Heiltz était également seigneur de Saint Verain[41]; Marguerite, fille de Jacques, épousa Claude du HAMEL, seigneur d’Isson et de Saint-Vrain, chevalier de l’ordre de Malte et leur fille prénommée également Marguerite épousa le Charles de la VEFVE seigneur de Somsois et Saint Vrain[42].

- Au siècle suivant, en 1745, M. de Bouvet[Note 8] en est le seigneur.

- Et, en 1779, M. François Louis Antoine, baron de Pechard, seigneur de Saint-Vrain et de la Feuillée (château détruit à Saint-Vrain), est au nombre des seigneurs qui, le à Vitry-le-François, ont concouru à la rédaction du cahier de doléances de la noblesse[43].

Qui connut plusieurs événements

Un panneau sur la place de la mairie indique qu'en 1358 il fut le lieu de rassemblement des paysans révoltés du Perthois[44].

En 1576, au cours de la cinquième guerre de Religion, le village fut vaincu par Jean Casimir du Palatinat ; Henri de la Tour d'Auvergne y vint pour offrir sa médiation.

Le 22 aout 1633, en vue du siège de Nancy, le roi Louis XIII y fit passer 18 pièces de canon et des charrettes chargées de munitions et à son retour une compagnie de chevau-légers y arriva le pour n'en repartir que le 14.

Pendant la guerre de Trente Ans, en 1635, d'importantes troupes y furent concentrées du au . Ainsi, le ce sont huit compagnies du régiment du marquis de Polignac qui arrivèrent. Puis le , c'est au tour du régiment des gardes d'y passer ; le , ce sont des seigneurs et officiers faits prisonniers à Saint-Mihiel ; le , 5 ou 600 Suisses y logèrent[45].

Un territoire redécoupé

Le , pour se conformer à un décret de l'Assemblée nationale, la municipalité apportait une modification au livre terrier en partageant le territoire en six sections : Bourgogne, Chamel, La plaine, Haute Boule et Paradis, Haraumont ou Haromont, lieux et usages de Saint-Vrain (Arch.comm., Délibérations 29 janv., ).

Le plan napoléonien (1833), conservé aux archives départementales, répartit le territoire en quatre sections : de la Plaine, du bas Paradis, du village et des bois ; mais on retrouve, dans les sous-sections, des dénominations déjà rencontrées : Haromont, les terres de Chanteloup, les usages, Hautebert, sous Moncetz, la haute boule ; remarque faite que sur la commune voisine (Vouillers), existe le Hauchot.

En 1862, il ne restait plus que quelques traces des châteaux c'est-à-dire des fossés et deux fermes, et jusque vers 2005, subsistait encore un fossé visible du château (cadastré AB101 Le Château) , comblé pour des raisons de sécurité.

Qui connut plusieurs événements

Le , le 5e corps de cavalerie des armées impériales occupa le village , en vue du siège de Saint-Dizier, en l'attente de l'empereur.

Vers le , lors de grandes manœuvres , 2000 hommes de troupes y logèrent[46].

Pendant la Première Guerre mondiale plusieurs régiments (7e brigade des troupes prussiennes , 5e bataillon de la compagnie hors rang ) y passèrent.

Le monument aux morts recense 13 morts pour la France.

Et, à l'instar d'autres communes, au cours de la Seconde Guerre mondiale, Saint-Vrain connût l'occupation , ses prisonniers français (6), puis allemands et des actes de résistance comme en témoigne une plaque[Note 9] sur la mairie-école en l'honneur de son instituteur qui a hébergé dix aviateurs pour des séjours de cinq jours à deux mois[47].

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Présidentielle 2012 :

Votants 84,21 % au premier tour ; Marine Le Pen 43,66 % ; Nicolas Sarkozy 29,58 % ; François Bayrou 7,75 % ; François Hollande 7,04 % ; Jean-Luc Mélenchon 4,93 % ; Nicolas Dupont-Aignan 4,23 % ; Philippe Poutou 2,11 % ; Nathalie Artaud 0,70 % ; autres candidats 0 %.

Et 78,95 % de votants au second tour; Nicolas Sarkozy 73,73 % ; François Hollande 26,27 % .

Législatives 2012 : Votants 57,56 % au premier tour et 48,26 % au second tour ; M. Charles de Courson, Nouveau Centre, 81,71 %; Mme Mariane Dorémus, Socialiste, 18,29 % .

Départementales 2015 : Votants 51,43 % au premier tour et 53,71 % au second tour; M. Charles de Courson - Mme Florence Loiselet, Divers droite, 51,65 % ; M. Ludwig Montet - Mme Colette Pernet, FN, 48,35 % .

Régionales 2015 : Votants 52,22 % au premier tour et 62,22 % au second tour; M. Florian Philippot, FN, 62.75% ; M. Philippe Richert, LR, 31,37% ; M. Jean-Pierre Masseret, Divers gauche, 5,88 %[21].

Présidentielle 2017 :

Votants 81,56 % au premier tour; Marine Le Pen 54,61 % ; François Fillon 13,48 % ; Emmanuel Macron 10,64 % ; Nicolas Dupont-Aignan 9.93%; Jean-Luc Mélenchon 9,22 % ; Jean Lasalle 1,42 % ; Nathalie Artaud 0,71 % ; autres candidats 0 % ; (blanc 2,74 % ; nuls 0,68 %).

Et 81,56 % au second tour; Marine Le Pen 75 % ; Emmanuel Macron 25 % (blanc 4,11 % ; nuls 5,48 %)[9].

Législatives 2017 :

Votants 50,28 % au premier tour; M. Charles de Courson, UDI, 47.78 % ; M.Thomas Laval, FN, 35.56 % ; Bertrand Trepo, REM, 7.78 % ; Laurène Massicard, FI, 3.33 % ; Estelle Arbogast, DLF, 3.33 % ; Joëlle Bastien, Ext.G, 2.22 %[48]

Votants 43,58 % au second tour; M. Charles de Courson, UDI, 66.67 % ; M.Thomas Laval, FN, 33.33 %[9].

Européennes 2019 :

Votants 56.90 % : Prenez le Pouvoir, Liste soutenue par Marine Le Pen (55.43 %), Renaissance soutenue par la République En Marche, le Modem et ses Partenaires (11.96 %), Union de la droite et du centre (8.70 %), le courage de défendre les français avec Nicolas Dupont-Aignan. Debout la France ! - Cnip (6.52 %), Europe Écologie (5.43 %), Pour l’Europe des gens contre l’Europe de l'argent (4.35 %), La France Insoumise (3.26 %), Les Européens (2.17 %), Parti Animaliste (1.09 %) et Envie d’Europe écologique et sociale (1,09 %).

Départementales 2021 : Votants 35,81 % au premier tour et 33,45 % au second tour ; M. Charles de Courson - Mme Florence Loiselet, union au centre et à droite, 66,10 % ; M. Barruel Philippe et Mme Bastien-Lanusse Margaux, RN, 33,90 % .

Régionales 2021 : Votants 34.81 % au premier tour et 33,15 % au second tour ; M. Jean Rottner, liste d'union au centre et à droite, 42,11 % ; M. Laurent Jacobelli, RN, 40,35 % ; Mme Eliane Romani, liste d'union à gauche avec des écologistes, 14,04 % ; Mme Brigitte Klinkert, liste divers centre, 3,51 % .

Présidentielle 2022 :

Votants 80.98 % au premier tour; Marine Le Pen 52,05 % ; Emmanuel Macron 17,12 % ; Jean-Luc Mélenchon 8,90 % ; Eric Zemmour 6,16 % ; Jean Lasalle 4,79 % ; Valérie Pécresse 4,11 % ; Nicolas Dupont-Aignan 2,74 % %; Jannick Jadot 1,37 % ; Philippe Poutou 1,37 % ; Nathalie Artaud 0,68 % ; Anne Hidalgo 0.68% ; Fabien Roussel 0% ; (blanc 1.34 % ; nuls 0,67 %).

Et 79.89 % au second tour; Marine Le Pen 66.42 % ; Emmanuel Macron 33.58 % (blanc 4.08 % ; nuls 2.72 %)

Législatives 2022:

Votants 50,81 % au premier tour; M. Charles de Courson, Divers droite, 51,06 % ; M.Pierre Thionnet , RN, 38,30 % ; Mme Karine Le Luron, Nupes, 4,26 % ; M. Emmanuel Renoud, Reconquête!, 3,19 % ; Mme Isabelle Pestre, Ensemble ! , 2,13 % ; Mme Marie-Amélie de La Rochère, Droite souverainiste, 1,06 %[49].

Votants 46,49 % au second tour; M. Charles de Courson, Divers droite, 64,71 % ; M.Pierre Thionnet , RN, 35,29 % (blanc 1,16 %).

Liste des maires

Les registres paroissiaux nous permettent de connaître les noms des anciens officiers et fonctionnaires seigneuriaux ou communaux, à l'époque de la royauté[50]; nombreux sont procureurs fiscaux[Note 10].

En 1789, un procureur-syndic, ou deux choisis parmi les habitants étaient à la tête des paroisses, remplissant une fonction qui consistait à représenter la communauté des habitants pour stipuler les droits et intérêts communs, et veiller à ce qui pouvait intéresser chacun des membres de la paroisse ou communauté.

De 1790 à 1884, les maires ont pu être élus au suffrage censitaire ou universel, ou nommés parmi les membres du conseil ou en dehors du conseil[Note 11] ; les modifications successives n'ont pas engendré localement d'instabilité.

Deux familles ont dominé la politique locale : la famille Aubertin (75 ans) et la famille Lallement (depuis 1939).

| Période | Identité | Etiquette | Qualité | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1633 | Nicolas Thibaut | Notaire royal | Liste des officiers et fonctionnaires seigneuriaux ou communaux selon les registres paroissiaux | ||||||

| 1664 | Henri Thibaut | Procureur fiscal | |||||||

| 1672 | Jean X. | Procureur fiscal | |||||||

| 1674 | Pierre Massenat | Procureur fiscal | |||||||

| 1682 | Jean Thomas | Procureur fiscal | |||||||

| 1689 | Jean Massenat | Procureur fiscal | |||||||

| 1692 | Pierre Martel | Procureur fiscal | |||||||

| 1728 | Nicolas Aubert | Maire royal | |||||||

| 1742 | François Aubert | Procureur fiscal | |||||||

| 1764 | Bernard de Bouvet | Baron , seigneur de Saint-Vrain | |||||||

| 1790 | Pierre Desistres | Curé de Saint-Vrain? | |||||||

| Joseph Viard | élu en , réélu le puis le | Liste des maires selon les actes d'état civil | |||||||

| nivôse an IV | Michel Bouché | Membre du conseil général de la commune | |||||||

| nivôse an IV | vendémiaire an VI | Louis Roy | Agent municipal | ||||||

| vendémiaire an VI | floréal an VII | Claude Vagny | Agent municipal | ||||||

| floréal an VII | Joseph Viard | Agent municipal | |||||||

| Louis Roy | Maire | ||||||||

| Pierre Joseph Aubertin | |||||||||

| Pierre Félix Aubertin | Fils du précédent | ||||||||

| Nicolas Adolphe Aubertin | Frère du précédent | ||||||||

| [Note 12] | Ambroise Isidore Guyot | ||||||||

| aout 1899 | 11/1/1906 | Charles Amédé Théogène Aubertin | Fils de Nicolas Adolphe Aubertin | ||||||

| Adrien Césaire Augustin Gérard | |||||||||

| Gustave Gillot | |||||||||

| Gaétan Aubertin | Petit fils de Nicolas Adolphe | ||||||||

| Abel Gérard | |||||||||

| Camille Grosjean | |||||||||

| Abel Gérard | Liste des maires selon le registre des délibérations | ||||||||

| Louis Lallement | |||||||||

| Ernest Delaunay | |||||||||

Le 11/1/1906, M.Émile Loubet, président de la République, a dissous le conseil "considérant que toutes les tentatives faites en vue de la reconstitution de la municipalité sont demeurées sans résultat"[51].

Il n'existe plus, au village, de descendants de ces maires portant ces patronymes en 2016 (à l'exception de la famille Lallement).

Le conseil municipal de Saint-Vrain, élu en 2014, était constitué d'un maire, deux adjoints et huit conseillers municipaux (sept hommes et quatre femmes)[21]. Le taux de participation aux élections 2014 était de 74,58 % (dont 2.27% de votes blancs ou nuls) au premier et unique tour.

Le15/3/2020, le conseil a été élu dès le premier tour (8 hommes et 3 femmes parmi les 13 candidats qui se sont présentés). Le taux de participation était de 63.69% (il n'y a pas eu de votes blanc ou nul).

Rattachements administratifs et électoraux

La commune, antérieurement membre de la communauté de communes de Val de Bruxenelle, l'a quittée le pour rejoindre la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Blaise[54], transformée le en communauté d'agglomération.

Elle est membre du Syndicat intercommunal de distribution d'eau potable de Saint-Vrain Vouillers depuis le

Elle faisait partie du canton de Thiéblemont-Farémont et dépend dorénavant de celui de Sermaize-les-Bains

Taux 2015

Foncier bâti : 25,33 %

Foncier non bâti : 16,81 %

Ordures ménagères : 11.30 %

Endettement

Encours de la dette :

2020 : 72 040 € (par habitant 309 €)

2015 : 161 000 € (par habitant 704 €)

Annuité de la dette :

2020 : 21 110 € (par habitant 91 €)

2015 : 15 670 € (par habitant 68 €)

La capacité de désendettement de Saint-Vrain évalue le rapport entre l'encours de la dette de Saint-Vrain et son épargne (sa capacité d'autofinancement). Ce ratio permet de déterminer le nombre d'années que la commune mettra à rembourser la totalité de sa dette si elle y consacre tous les ans l'intégralité de son épargne : 2,6 en 2020.

Jumelage

La commune n'est jumelée à aucun village d'après l'association française du conseil des communes et régions d'Europe.

Population et société

Dénombrement

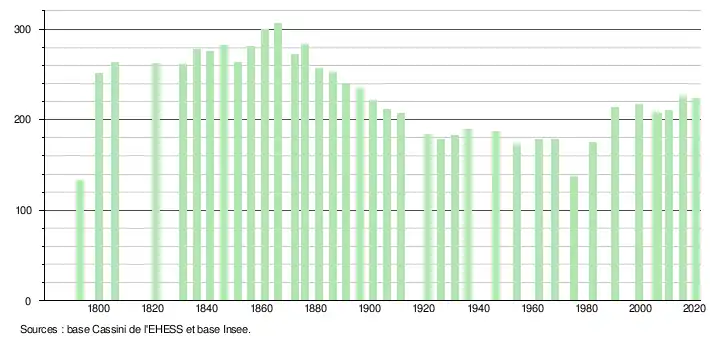

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[55]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[56].

En 2020, la commune comptait 223 habitants[Note 13], en augmentation de 2,29 % par rapport à 2014 (Marne : −0,73 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Évolution de la population

De 1599 à 1824, on a compté 1867 naissances et 1351 décès[58].

En 1628, la paroisse comprenait 80 feux et 200 communiants[59].

En 2015, les 226 habitants se répartissaient comme suit :

- les hommes représentaient 48.67 % (110/226) et les femmes 51.32 %(126/226)[60]

Depuis 1968, le taux de natalité a toujours été supérieur ou égal au taux de mortalité (respectivement 13.9 % et 7.4 % de 2010 à 2015 par exemple).

L'analyse exhaustive des actes de l'état civil[Note 14] de 1696 à 1940, si les informations y figurent, montre que lorsque les mariages n'avaient pas lieu entre personnes demeurant au village, les personnes extérieures à la paroisse ou à la commune étaient originaires, pour l'essentiel, des paroisses ou communes limitrophes du canton, puis des cantons des arrondissements de Vitry-le-François, Saint-Dizier et plus exceptionnellement Bar-le-Duc. L'existence de nouveaux moyens de transports au début du XXe siècle a élargi le périmètre des communes concernées.

Et, vers 1920/1930, sont arrivés de jeunes couples ou personnes seules d'Espagne, Belgique, Yougoslavie, Tchécoslovaquie et Pologne, dont les membres, nés au début du siècle avant la Première Guerre mondiale, se sont installés au village concomitamment.

Accidentologie et faits divers

De 2005 à 2016 on relève deux accidents mortels[61] :

Le 29/3/2009 à 6 h 15 (2 morts)

Le à 4 h 30 (1 mort)

Le un drame familial a fait deux morts[62]

Enseignement

En matière scolaire, la commune de Saint-Vrain dépend de l'académie de Reims (rectorat de Reims à 82,8 km). L'école primaire, dont la construction date de 1867[63], relève de l'Inspection académique de la Marne. L'école fait partie d'un RPI groupant les communes de Saint-Vrain, Vouillers et Saint-Eulien (un bus scolaire assure les déplacements entre les communes). Il n'y a pas de cantine scolaire.

Cette école a remplacé l'ancien presbytère qui, depuis la Révolution jusqu'en 1836, avait servi de maison d'école. Il y eut une autre maison d'école bâtie en 1839, vendue et démolie en 1873[64].

Le collège de rattachement est celui de Sermaize-les-Bains.

Pour le calendrier des vacances scolaires, Saint-Vrain est en zone B[65].

En 2015 : 12,7 % de la population était titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur,15,8 % d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel), 40 % d'un CAP ou d'un BEP[66]

Santé

Au XVIIe siècle, la commune qui comptait 500 habitants environ avait son « maître chirurgien »[Note 15] - [67]. En 1892, il n'était plus présent[68].

Selon les registres paroissiaux[69], il y avait également des sages-femmes ou matrones choisies par le consentement de toutes les femmes du village et après avoir prêté serment sur les Évangiles ; à l'époque de la tenue de l'état-civil par les curés, nombre d'actes de naissance font en effet mention de l'administration du sacrement du baptême par celles-ci lorsque la vie du nouveau-né était en péril et ne permettait pas de se rendre à l'église (le baptême intervenant en principe le jour de naissance), c'est l'explication du serment et de l'obligation d'en avoir une par village[Note 16].

Alors que la peste sévit dans les villages environnants (1631-1638), Saint-Vrain a été épargnée, la commune devenant un lieu de refuge pour l'avocat du Roi (le ), ou les filles dévotes de Vitry-le-François (du au ) ; il en est de même pour le choléra en 1832, 1849 et 1854 ; le docteur Mougin qualifie d'ailleurs le village de « village sain »[70]. Il note dans le relevé qu'il fait des ravages causés par les épidémies et épizooties dans l’arrondissement de Vitry : 15 personnes sont mortes de la fièvre typhoïde et de la dysenterie, maladie importée en 1846 et, en 1864, 4 de la variole importée[71]. Quatre cents moutons sont morts de la clavelée en 1830[72].

Aucun professionnel de santé n'exerce actuellement dans la commune. Les établissements hospitaliers les plus proches sont à Saint-Dizier et Vitry-le-François. Il existe une maison de retraite à Thiéblemont-Farémont, autrefois maternité où sont nés de nombreux habitants de Saint-Vrain ainsi qu'en atteste l'état civil (vers 1940/1960), commune peu éloignée.

Culte

La messe est célébrée par roulement.

Un document de 1409 stipule que l'église de Saint-Vrain est desservie par un nommé Norbert qui avait été autorisé à recevoir un nouvel autel.

Le terrier de 1615 porte qu'un nommé Marchand était logé, comme prêtre desservant l'église de Saint-Vrain, dans un ancien presbytère situé au couchant de l'église[73]. La liste des curés qui se sont succédé est connue[Note 17].

Le village dépendait de Heiltz-le-Hutier quant au spirituel ; Saint-Vrain n'a été une paroisse autonome que du 1619[59] au date du décret impérial qui a réuni « la succursale de Saint-Vrain à la succursale de Vouillers »[74]. Puis en 1863, Saint-Vrain fut érigé en chapelle vicariale dépendant de la paroisse de Vouillers. Le dernier curé résident est Antoine Blaincourt qui a quitté son office le .

Actuellement, la commune appartient à la paroisse Saint Jean Bosco du Seuil du Perthois[75] (diocèse de Châlons-en-Champagne), ainsi nommée car elle est implantée dans le Perthois. Elle s’est constituée par le regroupement de quatre secteurs paroissiaux : Blesme, Thieblemont-Farémont, Perthes (ancien secteur de Saint-Vrain), Dompremy/Favresse/Haussignémont.

La paroisse se situe à l’extrême limite du département de la Marne et de la Haute-Marne et du diocèse de Châlons-en-Champagne et de Langres. Les 13 communes qui la composent, dont celle de Perthes (où résidait son curé) du diocèse de Langres (Haute-Marne), se répartissent de part et d’autre de la RN 4[76].

Les fêtes patronale et communale

Les fêtes patronale et communale sont fixées au dimanche suivant le (anniversaire du décès, le , de saint Véran[77]) et au 3e dimanche de mai[78].

La fête du village se tenait sur une place où trônait un marronnier, à l'intersection de la RD 77 et du chemin de Trois-Fontaines. Elle s'est déplacée à l'occasion de la construction de la salle des fêtes en 2002.

Pour la fête communale, les garçons allaient choisir et couper des branches de sapins, tandis que les filles réalisaient des fleurs en papier crépon de couleurs. Celles–ci étaient ensuite fixées sur les branches de sapin, et offertes à chaque maison ; le nombre de fleurs ou les couleurs étaient différentes pour le maire et les adjoints. Chacun se faisait fort de les accrocher, signe de fête, à sa maison.

La Saint-Eloi

Les habitants les plus âgés se souviennent qu'une procession était organisée pour la Saint-Éloi (de Noyon), saint patron protecteur des agriculteurs et forgerons[79] - [80]; sa statuette, portée en procession, trône toujours à droite dans le chœur de l'église.

L'organisation revenait chaque année, le 1er décembre, à un agriculteur différent. Il était de tradition qu'il offre aux participants aux cérémonies, un morceau de brioche bénie au cours de la messe et, qu'il donne une brioche à celui qui en aurait la charge l’année suivante. La diminution du nombre de cultivateurs est sans doute à l'origine de son abandon au cours de la seconde moitié du XXe siècle.

La tradition des mais

Enfin, il existait une tradition partagée par plusieurs communes de l'Est :

Chaque année jusqu'au début du XXIe siècle, dans la nuit du au 1er mai, les jeunes hommes célibataires du village installaient des arbres (appelés les mais) devant la porte ou contre le mur du domicile des jeunes filles à marier pour les honorer. Si dans d'autres communes, selon l'essence de l'arbre posé sur la façade, il y avait une signification[Note 18], il n'en était rien à Saint-Vrain ; seul le charme était utilisé, mais la crainte alors des jeunes filles, quoique non fondée, était de n'en avoir point[81].

Cette nuit était aussi l'occasion de déplacer tous les objets que l'on trouve dehors : malgré leur vigilance, il y avait toujours des habitants qui en étaient victimes. Pour les jeunes, tout ce qui trainait à proximité des maisons était "bon à prendre" (normalement, ils ne devaient pas faire irruption chez les gens). Des pots de fleurs, des bancs, des chaises, des salons de jardin, des seaux, des outils, des portails ou volets dégondés, (gare à l’imprudent qui n’avait pas accroché ses volets ou rentré ses pots de fleurs ou autres !), du matériel agricole... étaient regroupés sur la place du village. Le lendemain matin, au réveil, les habitants ayant eu des objets dérobés venaient les récupérer. Parfois, les objets séjournaient plus longtemps, leur propriétaire ne s’étant pas rendu compte de leur disparition.

Certains propriétaires manifestaient leur mécontentement mais, la plupart, respectaient la coutume et laissaient faire (les moins coopératifs pouvaient devenir les victimes désignées de l'année suivante) et puis les jeunes étaient prêts à remettre les objets déplacés en échange "d'un coup à boire"[82].

Économie

Revenus de la population et fiscalité

Le revenu médian annuel de la population de Saint-Vrain, est évalué à 21 504 € (2020) et l'impôt moyen des 125 foyers fiscaux est de 1 206 € (2020); seuls 58 foyers étaient imposables soit 46,4 %[83].

Emploi

La commune fait partie :

- du bassin de vie de Saint-Dizier qui regroupe 16 communes de la Haute-Marne et 22 communes de la Marne (La population du bassin de vie de Saint-Dizier est de 52 563 habitants en 2014)

- du bassin d'emploi de Vitry-le-François (la population du bassin d'emploi est de 47 854 habitants en 2013)

En 2015 sur 142 personnes âgées de 15 à 64 ans, 104 étaient actifs et 92 avaient un emploi ; la répartition était celle-ci : 64.8 % avaient un emploi, 8.5 % étaient chômeurs, 12 % retraités, 4.9 % étudiants, et 9.9 % inactifs.

Parmi les 92 personnes qui avaient un emploi 16.3 % travaillaient à temps partiel et 10 dans la commune[84].

Secteurs d'activité

L'essentiel de l'activité relevait du secteur primaire, ce qu'explique l’importance des surfaces consacrées à l'agriculture et la forêt. Les flux migratoires, observés à partir des actes de l'état civil montrent en effet que de nombreux manouvriers, domestiques, bergers, ou bucherons venaient des communes voisines, s'y ajoutaient les instituteurs ou recteurs d'école[Note 19] puis les gardes-barrières et gardes-sémaphoristes[Note 20]. Le chemin de fer marque la disparition de l'arrivée des bergers. L’examen comparatif des recensements de 1841 et 1901[85] permet d'apprécier cette évolution[Note 21].

Pour les travaux de l'été, la moisson, des renforts venaient des communes forestières (Cheminon...), puis de la ville (Saint-Dizier, les ouvriers des usines venant gagner quelque argent pendant leurs congés). La fin des moissons donnait lieu à des manifestations festives dans chaque ferme (la dernière gerbe accrochée à la dernière charrette ou remorque et le repas de clôture de moisson). Un autre moment fort rythmait les fermes: l'arrivée de l'entreprise de battage avant les premières moissonneuses-batteuses. Les tracteurs agricoles sont apparus au cours des années 1950.

En 2015, il n’y avait plus qu'un agriculteur-exploitant, et 11 travailleurs indépendants (quatre dans le bâtiment, trois dans le commerce quatre dans l'Administration publique, enseignement, santé, action sociale) L’élevage a quasiment disparu sur la commune, les anciens prés ayant été « retournés ».

Culture locale et patrimoine

Pèlerinage

Un pèlerinage[86] fut autorisé à la suite d'une patente accordée en 1515 par Gilles de Luxembourg, 80e évêque de Châlons-en-Champagne (de 1503 à 1535); ce fût l'un des plus importants lieux de pèlerinage de la région; on venait de loin pour guérir les « faous ». Le pèlerinage perdura jusqu'en 1791 ; on connait le nom des derniers pèlerins (Mlle Dabornet de Vitry-le-François et Mlle Duhamel de Mognéville (Meuse)).

Dans le cimetière, vis-à-vis de la principale porte de l'église, se dressait une petite maison en bois dans laquelle se trouvait un bief ou une auge nommée « bief de Saint-Vrain ». C'était là que les pauvres déshérités de la raison subissaient une espèce de traitement, en même temps que l'on faisait une neuvaine à leur intention. Chaque jour, on les étendait dans le bief, de gré ou de force, et on leur jetait de temps à autre de l'eau bien fraîche sur le corps, jusqu'à ce qu'ils fussent presque entièrement submergés, puis on les faisait sortir pour assister à la messe. Ordinairement, on s'apercevait qu'ils avaient retrouvé la raison.

Les actes paroissiaux (XVIe et XVIIe siècles) font mention de nombreuses guérisons obtenues par l'intercession de saint Vrain, illustration parfaite de l'hagiothérapie[Note 22].

Un dicton populaire ne disait-il pas : « Daou grand Saint Vrain, te virais dans le bir, You l'on garit los gens quant y sont faous ; Prende garde à ty car on tient le caou, Quand la patenôtre où ne veumes l'y dire. Daou grand Saint Vrain, te vivais dans le bir, You l'on garit los gens quant y sont faous »[87] - [88].

Légendes

Une légende rapporte qu'au XIe siècle, une double intervention de Saint Vrain serait à l'origine de ce pèlerinage :

- d'une part il aurait sauvé l'enfant d'un seigneur du village, qui venait juste d'avoir un garçon; cette naissance lui assurait sa lignée mais aussi la jalousie de voisins. L'enfant fut enlevé par un autre seigneur du pays (ou des brigands, dans le but d'anéantir la race des seigneurs, selon les versions); alors que les ravisseurs périrent dans les douves, l'enfant fut retrouvé vivant avec une blessure à la tête qui mettait sa vie en danger; après de longues nuits de prières l'enfant guérit sans séquelles,

- et d'autre part il aurait guérit le père de cet enfant qui, de douleur, avait perdu subitement la raison[89] - [90].

La maison près de l'église a été vendue en 1795 et enlevée de suite par l'acquéreur qui employa les matériaux provenant de la démolition. À partir de ce jour, le malheur tomba, comme la foudre sur la maison et la famille de l'acquéreur. La famille tout entière fut livrée à la démence[91].

Près d'un des châteaux, appelé le château de Saint-Vrain, se trouvait un étang converti en pré. Une autre légende voudrait que le diable apparaisse fréquemment en un certain point de cet étang appelé « la place carrée » d'une stérilité presque absolue, « malgré les soins du propriétaire, et quoique le morceau de terrain ne se distingue pas de celui qui l'avoisine »[91]. Elle a également donné naissance à une poésie patoise du Perthois : Sabats ou couplets sur la place carrée de l’étang de Saint-Vrain[31] - [92].

Lieux et monuments

Son église a été édifiée des XIe siècle au XVIe siècle[93] - [94] - [95] :

- XIIIe siècle : abside polygonale et la travée du chœur voûtée, la tour carrée,

- XIVe siècle : nef charpentée remaniée et portail sud,

- XVe siècle : chapelle,

- XVIIIe siècle : statue de saint Vrain,

- XIXe siècle : Vierge à l’enfant.

L’église est inscrite à l'inventaire des monuments historiques (arrêté du ) et, la Vierge à l’enfant est classée monument historique ().

Comme dans de nombreuses églises, plusieurs personnes y furent inhumées (près du bénitier, des fonts baptismaux, de l'autel de la Vierge...)[Note 23]. Pour autant, s'il n'y en avait pas mention dans les actes mortuaires, personne n'en aurait connaissance à l’exception d'une seule inscription importante à l'entrée de la chapelle Saint-Nicolas concernant Nicolle Mahuet femme de Pierre Massenat décédée le 8 aout 1680 qui fit donation « d'un journal[Note 24] de terre emblavée[Note 25] ».

Dans le cadre des « églises accueillantes », l'église de Saint-Vrain peut être visitée[96] : on y pénètre par une petite porte gothique latérale ornée d'une statuette. Le chœur est gothique avec arcatures en arc brisé ou tréflé à la base des murs. La tour date de la même époque mais a encore des baies en plein cintre. Les colonnettes des baies sont carrées et les arêtes sont amorties par des tores. Sa nef unique est éclairée par des fenêtres flamboyantes. Il ne reste plus que la trace de la chaire, de son dossier, de son abat-voix et de son escalier à proximité de l'autel de la Vierge à l'enfant ; d'anciennes cartes postales montrent qu'il s'agissait d'un ouvrage relativement simple. Trois vitraux, don de la famille Aubertin (1901), ornent le chœur. Le portail principal qui ne sert que pour les cérémonies (mariage, enterrement), se trouve sur le côté sud. La base du clocher, est couvert d'une bâtière (Clocher en bâtière) à versants bien inclinés[97]; le clocher est souligné par de vigoureuses moulures[97], et orné de petites cloches qui annoncent les heures..., et d'un coq girouette.

Le , l'évêque de Chalons a dédié et consacré les autels, le premier à Saint-Vrain, l'autel de la chapelle à saint Nicolas, l'autel côté cure à la Vierge, celui de l'autre côté à saint Sébastien.

Il était de tradition de baptiser les cloches[Note 26] - [98]. C’est le que ses deux cloches ont été bénites par le curé de la paroisse, la grosse en l’honneur de sainte Anne et la petite en l’honneur de sainte Suzanne. « Le tout s’est passé avec grande solennité » selon l’acte figurant dans les actes de baptême de la paroisse[99]. La grosse cloche pesait 1 080 livres, la petite 780 livres. Mais les cloches actuelles dateraient de 1860.

Le , un orage eut lieu qui fit sur l'église de notables dégâts ; la municipalité réunie le 27 suivant vota l'urgence des réparations[100].

Vers 1910, le cadran solaire qui donnait l'heure a été remplacé par une horloge placée au clocher (cadran blanc tranchant sur la pierre grise) ; l'heure n'a pas toujours été conforme à « l'heure du chemin de fer » ou « l'heure du gouvernement »[11].

Le cimetière qui entoure l'église, et dont la partie principale utilisée se situe derrière la mairie-école, présente peu de monuments funéraires anciens encore en état ; à noter, une simple tombe ornée d'une croix de type patriarcal, en bois blanc.

Il existait un lavoir communal datant de 1875[101], vendu en [102].

Découverte archéologique

Les frères Gillot découvrirent un poignard en silex en 1881, à la surface du sol. « Il ne s'agit pas d'une arme en silex du Danemark », comme cela avait pu être supposé dans un premier temps ; il semblerait dater d'avant les invasions normandes. Actuellement, il est conservé au British Muséum où il est recensé sous le numéro ML615 et un dessin à la gouache est conservé au musée des Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye dans les albums départementaux[103].

Personnalités nées et inhumées à Saint-Vrain

- Alphonse-Frumance Gérard (1813-1871), homme de lettres à l’imagination mélancolique et rêveuse, qui, après avoir séjourné dans le Midi de la France, resta quelques mois en Algérie où il rencontra un abbé de Castellane et un disciple de Mahomet. Il écrivit une suite d’observations sur la religion chrétienne : Discours sur l'athéisme…en 1858, Le bon sens du curé Mestier, puis une épitre sur la révolution ; il a publié aussi Rodrigue et Eudoxie (en trois parties, les deux premières en vers et la troisième en prose), Matigny seigneur de Saint Vrain[104].

- Théodore Gustave Gillot (1850-1936), conseiller municipal puis maire, fait chevalier du Mérite agricole pour l'invention d'une nouvelle pomme de terre la Gilotte, aujourd'hui disparue[105].

- Maurice Dorolle (1872-1958), élève boursier[106], dont le père, maréchal-ferrant dans la commune avait parcouru la France vers 1870 en tant que compagnon ; professeur agrégé de philosophie, il fut élu président de la Société des agrégés et a publié plusieurs ouvrages : Problèmes de l'induction, Césalpin, La logique et la vie, Traité de logique, Le traité de dissertation philosophique[107].

- Pierre André VARNIER, sous officier, plusieurs fois cité, fait chevalier de la Légion d'honneur le 24/12/1938 (JO du 28/12/1938)

Personnalité ayant séjourné à Saint-Vrain

- Pierre Dorolle (1899-1980) : fils de Maurice (supra), docteur en médecine, spécialiste des maladies tropicales, exerça en Indochine (de 1925 à 1950) avant de devenir directeur général adjoint de l’OMS du à 1973 (lors de la session de clôture de la 26e assemblée mondiale de 1973, la dernière avant qu’il ne quittât ses fonctions, après vingt-trois ans de service, l’OMS lui adressa «un message de profonde gratitude pour l’œuvre remarquable qu’il a accomplie au service de la santé internationale»)[108]. Un livre justifie sa place ici : Histoire de vie où sont relatés ses séjours dans la commune de Saint-Vrain et la vie communautaire du village. Il a publié par ailleurs de nombreux autres ouvrages professionnels[109]

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | Parti : au 1er d'argent à cinq châteaux de gueules, ordonnés 2, 2 & 1, au 2d d'argent à la rivière d'azur en fasce, accompagnée en chef d'un diable de gueules posé en bande et brochant sur l'angle dextre du chef d'un carreau de sinople déporté à senestre, et en pointe d'une croisette pattée et anchée de gueules ; le tout sommé d'un chef de gueules chargé de trois écussons d'or[110]. |

|---|---|---|

| Détails | Le point de départ est le blason de Saint-Vrain dans l'Armorial de J.B. Rietstap : D'argent au chef de gueules, chargé de trois écussons d'or, auquel ont été apportées les modifications suivantes :

|

Voir aussi

Photos

- Wikimedia Commons : photos déposées concernant le village

Bibliographie

- Adolphe Guérard, Statistique historique du département de la Marne, 1862.

- Édouard de Barthélemy, Diocèse ancien de Châlons-sur-Marne, Histoire et Monuments, 1861, Dictionnaire des paroisses, volume 2.

- Léon-Henri Néret, Essai d'une monographie de Saint Vrain Marne, 1892. Il est expressément précisé, p. 80, "reproduire cet article serait, je pense, bien clore ce modeste travail".

- Pierre Dorolle, Histoire de vie, 2000[111].

- Michel de la Torre, 51, Marne, l'art et la nature de ses 619 communes, 1985, publié chez Nathan.

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Ce nom doit son origine au village de Perthes(52), siège d'un petit royaume. Sigebert, fils de Clotaire et roi d'Austrasie se fit reconnaitre roi du Perthois en 567 et se fit couronner à Vitry

- Observation personnelle du rédacteur.

- Il doit son nom à celui de la Seine, en latin Séquana, qui est la principale rivière de la région où il règne.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Saint-Vrain, ruisseau qui prend sa source dans la forêt de Merry-la-Vallée et se jette dans l'Yonne, rive gauche, à Césy. — Six petits étangs portent ce nom et alimentent le ruisseau.', sa source serait issue de la craie comme en Champagne . En 1730 des constructions y sont édifiées pour le rendre flottable , le ruisseau flotte à bûches perdues , une compagnie de commerce pour l'approvisionnement de Paris en bois et en charbons, dite du Haut, était chargée de son exploitation ' , ses employés étaient répertoriés , si l’exploitation des bois y était réglementée ainsi qu'en atteste un jugement du 4 décembre 1764 , il n'en est pas de même de l'usage de l'eau .

- Fixation du revenu net imposable dans l'établissement de la contribution foncière, après inscription sur la matrice cadastrale et classification des parcelles. (Larousse)

- La seigneurie passa successivement entre les mains de : François II de Bouvet né le 2 mai 1668, Jean-François 1er né le 24 juin 1692, puis de ses fils Jean-François II décédé en 1778 et Charles né le 6 septembre 1721 (dont l'oncle Joseph-Bernard lui légua par testament du 19/4/1763 la moitié de la basse, moyenne et haute justice de Saint-Vrain), puis son petit fils Charles né en novembre 1755, mort sans postérité, qui reçut en partage du 28 décembre 1778, le château de Scrupt , la moitié des seigneuries de Scrupt et de Saint-Vrain et celle de la Feuillée. Les barons de Bouvet originaires de la ville d’Asti en Piémont s’établirent dans le duché de Bar à la fin du XVe siècle. Le 12 novembre 1501, François Bouvet, trompette du duc de Lorraine, fut anobli, puis le titre héréditaire de baron a été conféré par le duc Léopold, en remerciement des services rendus depuis plus de 200 ans aux ducs ses prédécesseurs, pour tous les mâles de cette famille par lettres patentes du 9 mai 1724.

- Hommage à J et M VIDAL qui hébergèrent en 1944 au péril de leur vie 10 aviateurs alliés.

- Procureur fiscal : Officier d'un seigneur , haut justicier chargé de l'intérêt public et de celui du seigneur Le procureur fiscal était l'officier chargé d'exercer le ministère public auprès du tribunal seigneurial. Il veillait aux droits du seigneur et aux objets d'intérêt commun. Ce magistrat tenait la place occupée par les procureurs du roi dans les justices royales.

- Pour avoir une bonne connaissance des différents modes d'élections, on peut se référer utilement à l'article l'histoire politique et locale qui les décrit de 1789 à 1944

- Date de son décès

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- C'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 qui confia la tenue et la conservation des registres de naissances et décès, puis des mariages aux autorités religieuses sous forme de registres de baptêmes, mariages et sépultures. L'état civil devint laïc à la Révolution, les registres étant confiés aux officiers d'état civil dans les mairies en 1792. La consultation a été opérée à partir des archives départementales de la MARNE, numérisées jusqu'en 1902, puis à la mairie jusque 1940 (délai de 75 ans).

- Les registres paroissiaux mentionnent : En 1666 Nicolas Bertrand, En 1682 Claude Bertrand, En 1685 Daniel Tabart, En 1753 Pierre Etiennot

- En cette époque les femmes chargées d’assister les parturientes pendant leur couche sont les héritières des déesses mères, un peu sorcières dispensatrices de vie et de mort. Elles sont craintes et respectées. Très peu de médecin et de chirurgien officient dans les campagnes. Ces matrones aux connaissances empiriques transmises de mère à fille ou de femme à femme sont les seules à aider de leur savoir les femmes qui accouchent. Bien évidemment leurs connaissances obstétricales sont nulles et leur hygiène déplorable. Madame Du Coudray célèbre sage-femme avant-gardiste ( 1712-1790 ) parle de génocide. Les femmes estropiées et mutilées à vie par leurs interventions sont fortes [sic] nombreuses. Mais ce qui préoccupe en premier lieu les autorités religieuses n’est pas la sur mortalité pendant les accouchements mais plutôt l’absence de baptême pour ces petites âmes. L’église imagina donc de former les sages- femmes (ou de les récupérer) afin qu’elles puissent ondoyer les bébés en péril de mort. Les curés se chargèrent de la formation. La principale mission de la sage-femme ( aux yeux du curé ) fut donc de sauver les principes religieux et la discipline ecclésiastique. Les synodes épiscopaux exigèrent donc qu’une sage femme soit désignée par village. Une moralité à toute épreuve est exigée et Monsieur le Curé délivre un certificat. La sage-femme est désignée quant à elle par l’assemblée des femmes du village réunit à l’église en présence du curé et de la fabrique. La bonne femme a l’ignorance crasse et aux ongles noirs doit être bonne chrétienne et savoir baptiser, même in-utéro. Le curé intronise donc la matrone qui s’engage à ne rien faire de superstitieux, d’être de bonne vie et de bonnes mœurs. La prestation de serment se fait sur l’évangile. Le prêtre fixe également la redevance due par accouchement. La mainmise de l’église est totale, le concile de Trente (1548-1563) précise que l’évêque ou l’archidiacre doit à chaque visite se faire présenter la sage-femme. Un peu héritière des sorcières du Moyen Âge, ces femmes sont étroitement surveillées par le curé. Les sages-femmes pratiquent donc l’ondoiement du bébé lorsqu’il y a péril de mort, l’âme de l’enfant ne doit pas rejoindre les limbes (désigne un état de l’au-delà situé aux marges de l’enfer). Ce petit baptême qui on le rappelle, permet à l’enfant d’être enterré dignement peut même être pratiqué in-utéro par application sur une partie visible ou à l’aide d’une seringue.

- 24 aout 1627-1637: Claude Masson, 1637-1648: Chapperon curé , Aubert vicaire, 1648-1649: Simon Chauvin, 1649: de Courtentre, 1649: Vouarin, (juin) 1650: F de Tolentin, (novembre) 1650: F.del Azardes Augustin, 1651-1655: Le Roy, 13/6/1655-1692: Jean Lafouasse natif de Vitry-le-François inhumé devant la porte de l'église, 1695-1711: André Fausabry, 1712-1754: Paul Gobelet natif de Vitry-le-François, 1754-1792: Pierre Desistre , natif de Châlons, 30 prairial an 3 (1795) Jean Christophe le Bonhommer Toussaint an XII-1/4/1812: Antoine Blaincourt, natif de Vitry-le -François (Monographie de Saint-Vrain, p. 36 et 37)

-

- l'églantier - tu es mon grand amour,

- Enseignant ayant passé un contrat avec les habitants du village; il pouvait avoir une vingtaine d'années

- Le sémaphore est un signal d’arrêt d'espacement des trains, constitué en signalisation mécanique par une aile rouge étendue horizontalement, associée de nuit à un feu rouge, et en une signalisation lumineuse par un feu rouge.

- Selon le recensement de 1841, les activités exercées par les habitants étaient essentiellement consacrées à ce secteur : - secteur agricole : 18 cultivateurs, 3 bergers, 2 maréchaux-ferrants, 2 vignerons, 1 meunier, - 35 manouvriers ou domestiques, - secteur du bois : 1 marchand de bois, 2 charpentiers, 2 charrons, 1 menuisier, 1 tourneur, - services : 5 tisserands, 4 couturières, 3 lingères, 3 tailleurs d’habits, 3 cordonniers, 1 épicier aubergiste, 1 buraliste, 1 revendeur, - et : 1 propriétaire (le maire), 1 instituteur, 2 légionnaires et 7 indigents. Celui de 1901: - secteur agricole : 23 cultivateurs, 1 maréchal-ferrant, 1 éleveur de porcs, 1 marchand de grains, - secteur du bois : 3 marchands de bois, 2 charpentiers, 1 charron, 1 scieur de long, 1 bucheron, 1 garde particulier. - services : 4 couturières, 4 lingères, 1 tailleur d’habits, 1 cordonnier, 1 épicier aubergiste.

- L'hagiothérapie repose sur un présupposé : l'attribution à un saint -ou une sainte- d'un pouvoir thaumaturgique. Le saint est invoqué pour obtenir par son intercession auprès de Dieu la guérison d'une maladie. Dans le domaine des troubles mentaux, cette méthode a représenté le concurrent principal de la médecine, du Moyen Âge à la fin de l'Ancien Régime, voire dans quelques cas jusque dans le courant du XIXe siècle. Plusieurs de ces saints sont les héritiers de pratiques païennes. Certains peuvent être qualifiés de probatoires, en ce qu'ils ont fait leurs preuves pendant leur vie terrestre. Et très nombreux sont les saints dont les reliques ont été conservées, et déposées en un lieu de pèlerinage, où des guérisons se sont produites. Ainsi, l'hagiothérapie se pratique généralement dans le cadre d'un pèlerinage, au lieu où sont conservées des reliques et/ou se situe une source ou fontaine miraculeuse. En règle générale, le pèlerin est astreint à une neuvaine : le rituel, souvent très codifié, dure neuf jours. Mais il a pu se faire que l'état de l'intéressé(e) ne lui permette pas de s'y astreindre : la neuvaine était alors, en son nom, effectuée par une autre personne. Aux saints invoqués dans les maladies mentales à proprement parler, ont été ici ajoutés ceux qui l'ont été contre l'épilepsie. Un pèlerinage pour les insensés s'est pratiqué sous l'Ancien Régime au village de Saint-Vrain dans le Perthois (Marne), entre Vitry-le-François et Saint-Dizier

- Le 6 aout 1664, Jacques du Hamel, âgé de 22 ans, fils du sieur de ST-Remy, seigneur de St-Vrain Le 18 juin 1665, est également inhumé Honoré Seigneur Claude du Hamel, seigneur de ST-Remy et de ST-Vrain Cf. Essai d'une monographie de Saint-Vrain, p. 9. Étienne Gobelet le 20 avril 1727 et sa fille Magdeleine le 7 septembre 1733 sous « l'eau bénitier », Pierre Etiennot le 15 mai 1753 « aux bas des fonts baptismaux », Jeanne-Françoise Gobelet le 28 mai 1753 (père, sœurs et beau-frère du curé). Cf. actes de décès archives départementales de la Marne.

- Superficie qu'un paysan pouvait labourer avec son attelage en une journée.

- Ensemencée.

- La pratique de la Bénédiction, pour les cloches, remonte probablement au IVe siècle ; le rite primitif date du VIIe siècle et se réduit à une formule d’exorcisme et une prière de bénédiction. Ce terme figure explicitement dans les premiers Sacramentaires (VIIIe siècle). L’Église n’a jamais employé l’expression Baptême des cloches, communément admise dans le langage courant, parce qu’il n’y a pas là baptême dans le sens théologique de régénération de l’âme par la rémission du péché. La cérémonie de bénédiction des cloches comporte néanmoins une représentation des signes et des symboles du baptême. Très tôt, l’Église donna aux cloches des noms de saints. Le Livre des Bénédictions de 1988 a considérablement changé le rituel de la bénédiction de la cloche. Cette célébration est souvent intégrée au cours d’une liturgie eucharistique, ce qui est normal puisque la cloche convoque à l’assemblée chrétienne et rythme les étapes de la communauté paroissiale. De droit commun, la fonction de bénédiction d’une cloche revient à l’évêque. Il peut cependant déléguer le vicaire général ou un simple prêtre.

Références

- Information du maire, le 20/3/2016, qui avait lancé la consultation. On notera que les suffixes formateurs de gentilés sont le plus souvent: -ain(e)(s) ou -in(e)(s)(che) surtout pour les villes et quartiers, -ais(e)(s) pour les villes, -ois(e)(s) est un peu vieilli, et s’utilise surtout pour les villes.

- « France, le trésor des régions », sur tresordesregions.mgm.fr (consulté le ).

- « Le portail des territoires et des citoyens - Géoportail », sur www.geoportail.gouv.fr (consulté le ).

- « Dictionnaire topographique de la France - CTHS », sur cths.fr (consulté le ).

- « Sandre Portail national d'accès aux référentiels sur l'eau | Fiche cours d'eau », sur services.sandre.eaufrance.fr (consulté le ).

- Adolphe (1813-1881) Auteur du texte Joanne, Géographie du département de la Marne : par Adolphe Joanne,..., (lire en ligne).

- Pierre Dorolle, Histoire de vie, p. 20.

- « Le porte bois, c'est quoi cette bestiole ? », sur esoxiste.com (consulté le ).

- « Saint Vrain, Marne (code postal 51... », sur www.linternaute.com (consulté le ) : « Méthodologie : Les chiffres sont issus du Guide du climat des villes de France réalisé par Linternaute.com. Ils sont estimés à partir des données des bulletins climatiques libres d'accès de Météo France portant sur plus d'une centaine de stations météo réparties dans toute la France Métropolitaine ».

- « Circuit de Saint-Vrain - Sentier de randonnée à Saint-Vrain », sur www.sentiers-en-france.eu (consulté le ).

- Pierre Dorolle, Histoire de vie, p. 34.

- INSEE ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2012

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Essai d'une monographie de Saint-Vrain p. 50.

- « Mairie de Saint-Vrain, la Commune de Saint-Vrain et son village (51340) (Marne). », sur Annuaire-Mairie (consulté le ).

- INSEE LOG T2 - Catégories et types de logements LOG T3 - Résidences principales selon le nombre de pièces LOG T5 - Résidences principales selon l a période d'achèvement LOG T6 Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale en 2015 LOG T7 - Résidences principales selon le statut d'occupation

- « Dictionnaire topographique de la France - CTHS », sur cths.fr (consulté le ).

- « Saint Véran », sur nominis.cef.fr (consulté le ).

- Jules (1857-1929) Baudot, Dictionnaire d'hagiographie : mis à jour à l'aide des travaux les plus récents : par Dom Baudot, O.S.B., (lire en ligne).

- Essai d'une monographie de Saint-Vrain p. 6.

- Véran de Cavaillon

- Essai d'une monographie de Saint-Vrain , p. 7.

- « LES DEUX EVÊQUES SAINT-VERAN | http://www.les-oratoires.asso.fr », sur les-oratoires.asso.fr (consulté le ).

- « Mémoires de la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne », sur Gallica, (consulté le ), p. 352.

- Jean-François (1809-1881) Auteur du texte André, Histoire de saint Véran : anachorète à Vaucluse, évêque de Cavaillon, ambassadeur du roi Gontran : par l'abbé J.-F. André,..., (lire en ligne).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- « Statistiques de Le Buisson-Saint-Vrain, Département de l'Yonne » (consulté le ).

- Adolphe (18-1868) Auteur du texte Guérard, Statistique historique du département de la Marne : par M. Adolphe Guerard, (lire en ligne).

- Édouard de Barthélemy, Diocèse ancien de Châlons-sur-Marne, histoire et monuments: suivi des cartulaires inédits de la commanderie de la Neuville-au-Temple, des abbayes de Toussaints, de Monstiers et du prieuré de Vinetz. [With "pièces justificatives."], (lire en ligne).

- Essai d'une monographie de Saint-Vrain, p. 8 à 15

- Alexandre-Clément (1799-1881) Auteur du texte Boitel, Histoire de l'ancien et du nouveau Vitry, ou de Vitry-en-Perthois et de Vitry-le-François : par M. l'abbé Boitel,..., (lire en ligne).

- Nouveau coutumier général, ou Corps des coutumes générales et particulières de France et des provinces connues sous le nom de Gaules. Tome 3 : ... avec les notes de MM. Toussaint Chauvelin, Julien Brodeau et Jean-Marie Ricard,... jointes aux annotations de MM. Charles Du Molin,... François Ragueau et Gabriel-Michel de La Rochemaillet, mis en ordre... et enrichi de nouvelles notes... par M. Charles A. Bourdot de Richebourg..., (lire en ligne).

- Société des sciences et arts de Vitry-le-François Auteur du texte, « Mémoires / Société des sciences et arts de Vitry-le-François », sur Gallica, (consulté le ), p. 613.

- La descendance de Jean Ier du Mesgnil dit Richer

- Armorial général de la France, Volume 4 page 102 Par Louis-Pierre d' Hozier

- Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France, ou..., Volume 4 par P. Louis Lainé page 26

- France Assemblée nationale constituante (1789-1791), Archives parlementaires de 1787 à 1860 ; 2-7. États généraux ; Cahiers des sénéchaussées et bailliages. Série 1 / Tome 6 : impr. par ordre du Sénat et de la Chambre des députés ; sous la dir. de MM. Jules Mavidal et Emile Laurent,..., (lire en ligne).

- Siméon (1833-1892) Luce, Histoire de la jacquerie : d'après des documents inédits (Nouvelle édition, considérablement augmentée et précédée d'une bibliographie des travaux de l'auteur) / par Siméon Luce,... ; [avertissement signé Léopold Delisle], (lire en ligne).

- Registres paroissiaux de Saint-Vrain in Essai d'une monographie de Saint-Vrain , chap VIII, p. 59 et s.

- Essai d'une monographie de Saint-Vrain , p. 63.

- Jean Marie CHIROL, L'épopée de 10 aviateurs américains et britanniques rescapés d'appareils abattus à Perthes, Villers-le-Sec, Ponthion, etc. [Texte imprimé] : recueillis en 1944 par de courageux patriotes, Bettancourt-la-Ferrée, Association culturelle municipale, , 52 p. (ISBN 2-9504723-1-1).

- « Elections législatives 2017 à Saint-Vrain : découvrez les résultats du premier tour », sur election-legislative.linternaute.com (consulté le ).

- « Résultat des législatives à Saint-Vrain - Election 2022 »

- Essai d'une monographie de Saint-Vrain , p. 48.

- « Journal officiel de la République française. Lois et décrets », sur Gallica, (consulté le ).

- Liste des maires au 1er août 2008, site de la préfecture de la Marne, consulté le 22 décembre 2008

- « Liste des maires du département de la Marne » [PDF], Renouvellement des exécutifs locaux, Préfecture de la Marne, (consulté le ).

- « Mention de l'arrêté préfectoral du 11 février 2013 constatant le retrait de la commune de Trois-Fontaines-l’Abbaye de la communauté de communes Saulx et Bruxenelle à la suite de son adhésion à la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Blaise au 1er janvier 2013 », Bulletin d'information et recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Marne, no 3 bis, , p. 30 (lire en ligne).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Essai d'une monographie de Saint-Vrain p. 78.

- Édouard de Barthélemy, Diocèse ancien de Châlons-sur-Marne, Aubry ; Châlons, (lire en ligne).

- « Répartition femmes/hommes - Population - Saint-Vrain (51340) », sur DataFrance (consulté le ).

- politologue.com, « ACCIDENTS - Statistiques des accidents de la route des villes avec le code postal 51340 (Heiltz Le Maurupt, St Vrain, Scrupt, Blesme, Sogny En L Angle, Jussecourt Minecourt, Vouillers, Maurupt Le Montois, Val De Viere, Trois Fontaines L Abbaye, Heiltz L Eveque, Vanault Les Dames, Pargny Sur Saulx, St Lumier La Populeuse, Etrepy Et Bignicourt Sur Saulx) », Politologue.com, (lire en ligne, consulté le ).

- « Un père et son fils morts par arme à feu dans la Marne », lunion.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- Essai d'une monographie de Saint-Vrain , p. 40.

- Essai d'une monographie de Saint-Vrain, p. 40.

- « Annuaire : présentation des écoles, collèges, lycées, etc. », sur Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (consulté le ).

- « Dossier complet − Résultats pour toutes les communes, départements, régions, intercommunalités, ... | Insee », sur www.insee.fr (consulté le ).

- Medarus, « Histoire des chirurgiens, barbiers et barbiers-chirurgiens », sur medarus.org (consulté le ).

- Essai d'une monographie de Saint-Vrain, p.73.

- Ex les 20 aout 1657 et 10 juin 1685 Essai d'une monographie de Saint-Vrain , p. 75.

- Société des Sciences et Arts de Vitry, Tome X p. 9, in Essai d'une monographie de Saint-Vrain, p. 68.

- Docteur Mougin, Essai d'une monographie de Saint-Vrain, p. 68 à 72, Les épidémies dans la ville de Vitry-le-François et son arrondissement, p. 66.

- Mémoires, Société des Sciences et des Arts de Vitry-le François, édité en 1887, page 66.

- Essai de monographie de Saint-Vrain, p. 27.

- Note de M. Blaincourt, curé, au registre paroissial de la commune cité in Essai d'une monographie de Saint-Vrain, p. 36.

- « Paroisse Saint Jean Bosco du Seuil du Perthois à Perthes », sur Eglise info (consulté le ).

- « Saint Jean Bosco du Seuil du Perthois », sur Diocèse de Châlons-en-Champagne (consulté le ).

- Jean-François (1809-1881) Auteur du texte André, Histoire de saint Véran : anachorète à Vaucluse, évêque de Cavaillon, ambassadeur du roi Gontran, par l'abbé J.-F. André,..., (lire en ligne).

- Michel de la Torre, 51 MARNE l'art et la nature de ses 619 communes, NATHAN, .

- « Saint Eloi », sur nominis.cef.fr (consulté le ).

- « Qui est Saint-Eloi - Saint Eloi Château-Gombert », sur www.saint-eloi-chateau-gombert.com (consulté le ).

- Information transmise par les jeunes filles honorées.

- Information transmise par les participants.

- « Salaire à Saint-Vrain (51340, Marne) », sur www.journaldunet.com (consulté le ).

- INSEE EMP T5 - Emploi et activité et ACT T4 Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone

- Archives départementales

- Essai d'une monographie de Saint-Vrain, chap. III, p. 16.

- Jean-François (1809-1881) Auteur du texte André, Histoire de saint Véran : anachorète à Vaucluse, évêque de Cavaillon, ambassadeur du roi Gontran / par l'abbé J.-F. André,..., (lire en ligne).

- « Remède contre la folie, supplément 4488 au journal La croix du 7/12/1897 », sur Gallica, (consulté le ).

- Société des sciences et arts de Vitry-le-François Auteur du texte, « Mémoires / Société des sciences et arts de Vitry-le-François », sur Gallica, (consulté le ), p. CXLV

- Essai d'une monographie de Saint-Vrain, chap. III, p. 16 à 21.

- Jean-François Auteur du texte André (1809-1881), Histoire de saint Véran : anachorète à Vaucluse, évêque de Cavaillon, ambassadeur du roi Gontran : par l'abbé Jean-François André..., (lire en ligne).

- de l'histoire et des arts de la France Auteur du texte France. Comité de la langue, « Bulletin du Comité de la langue, de l'histoire et des arts de la France », sur Gallica, (consulté le ).

- « inventaire général du patrimoine culturel », sur www.inventaire.culture.gouv.fr (consulté le ).

- Dossier Mérimée:PA00078850

- Essai d'une monographie de Saint-Vrain , chap. IV , p. 22 à 26.

- « Saint Jean Bosco du Seuil du Perthois », sur Diocèse de Châlons-en-Champagne (consulté le ).

- Société française d'archéologie, « Bulletin monumental / publié sous les auspices de la Société française pour la conservation et la description des monuments historiques et dirigé par M. de Caumont », sur Gallica, (consulté le ).

- « Bénédiction des cloches », sur www.liturgiecatholique.fr (consulté le ).

- Acte de baptême, archives départementales de la Marne, Baptêmes, mariages, sépultures, 1695-1736, p. 152/169.

- Archives communales de Saint-Vrain in essai de monographie de Saint-Vrain , p. 25.

- Essai d'une monographie de Saint-Vrain, p. 50.

- Registre des délibérations

- Bulletin de la Société archéologique Champenoise, no 4, octobre - décembre 1972, pages 71 (texte) et 72 (dessins).

- Société centrale des amis des arts et des lettres Auteur du texte, « Journal des beaux-arts et de la littérature : littérature, peinture, sculpture, gravure, architecture, archéologie, art dramatique, musique / par une société d'artistes et de littérateurs sous la direction de MM. Guyot de Fère & Vallotton-d'André », sur Gallica, (consulté le ), p. 236.

- Le Journal, (Paris. 1892) - 1904/01/01, (Année 13, n°4110).

- « Journal officiel de la République française. Lois et décrets », sur Gallica, (consulté le ).

- « Maurice Dorolle (18..-19..) - Auteur - Ressources de la Bibliothèque nationale de France », sur data.bnf.fr (consulté le ).

- Académie Royale Des sciences d’outre-mer biographie belge d’outre-mer T.IX, 2015, coll. 119-124.

- « Pierre Dorolle (1899-1980?) - Auteur - Ressources de la Bibliothèque nationale de France », sur data.bnf.fr (consulté le ).

- « 51521 Saint-Vrain (Marne) », sur armorialdefrance.fr (consulté le ).

- Pierre Dorolle (préf. Françoise Favre), Histoire de vie, Martigny (Suisse)/Paris, Saint-Augustin, coll. « Pillet », , 140 p. (ISBN 978-2-940145-21-8 et 2-940145-21-0, lire en ligne).