Saint-Pierre-du-Bosguérard

Saint-Pierre-du-Bosguérard est une commune française située dans le département de l'Eure, en région Normandie.

| Saint-Pierre-du-Bosguérard | |

Croix de pierre | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Normandie |

| Département | Eure |

| Arrondissement | Bernay |

| Intercommunalité | CC Roumois Seine |

| Maire Mandat |

Franck Haudréchy 2020-2026 |

| Code postal | 27370 |

| Code commune | 27595 |

| Démographie | |

| Gentilé | Saint Pierrais |

| Population municipale |

995 hab. (2020 |

| Densité | 99 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 15′ 55″ nord, 0° 52′ 49″ est |

| Altitude | Min. 110 m Max. 179 m |

| Superficie | 10,1 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Rouen (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Grand Bourgtheroulde |

| Législatives | 4e circonscription de l'Eure |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://st-pierre-du-bosguerard.fr/ |

Géographie

La commune de Saint-Pierre-du-Bosguérard est située dans le département de l'Eure, au sud de la région naturelle du Roumois.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Jumieges », sur la commune de Jumièges, mise en service en 1978[7] et qui se trouve à 19 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,6 °C et la hauteur de précipitations de 844,1 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Rouen-Boos », sur la commune de Boos, dans le département de la Seine-Maritime, mise en service en 1968 et à 27 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 10,1 °C pour la période 1971-2000[11] à 10,5 °C pour 1981-2010[12], puis à 11 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Saint-Pierre-du-Bosguérard est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [14] - [15] - [16].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Rouen, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 317 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[17] - [18].

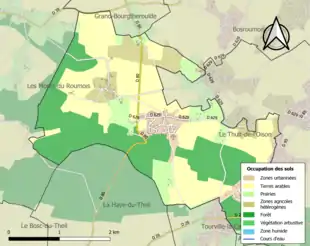

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (57,9 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (63,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (38,5 %), forêts (35,6 %), prairies (10,4 %), zones agricoles hétérogènes (9 %), zones urbanisées (6,5 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[20].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous la forme Saint Petrus de Bosco Girardi en 1253[21].

Saint-Pierre est un hagiotoponyme faisant référence à l'église Saint Pierre dédiée à Pierre (apôtre).

Bosguérard est un composé du normand bosc « bois », suivi du nom de personne Guérard, forme du normand septentrional correspondant au français Gérard et qui se poursuit dans le patronyme Guérard. Le Guérard en question est un certain Flaitel[22], connu comme Gerardus Flagitellus[23] dans les textes rédigés en latin médiéval. Ce Guérard fit don de cette terre en 1046-1048 à l'abbaye de Saint-Wandrille, lorsqu'il s'y fit religieux[23]. Il était le père de Guillaume, évêque d'Évreux[23].

En 1253, le nom de la paroisse, Sanctus Petrus de Bosco Girard, est mentionné dans une charte. Ce pourrait être l’année de l'émancipation de la paroisse de Saint-Pierre-du-Bosguérard vis-à-vis de celle de Saint-Denis-du-Boscguérard.

Histoire

Le territoire était occupé par les Romains qui y construisirent une place fortifiée. Les familles de Gournay, d'Harcourt, les abbayes du Bec et de Fontenelle furent les premiers propriétaires. Il y avait, dès le Moyen Âge, quatre fiefs : la baronnie du Hauzey, le Francboisier, les Hautes Terres et le fief, petit mais hautement symbolique, de l’église paroissiale. Un des rares calvaires en Normandie fut construit près de l’église au XVe siècle. Les habitants de Saint-Pierre-du-Bosguérard s’opposèrent pendant plus d'un siècle aux religieux de l'abbaye Notre-Dame du Bec qui contestaient leur droit coutumier. Comme de nombreuses communes rurales, elle a vu sa population décroître fortement au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle.

De l'origine au Moyen Âge

En 1975, lors de prospections et sondages dans le Bois Joly, on a découvert une structure quadrangulaire de type camp romain[24]. En 1998, une équipe de l'INRAP met au jour de nombreux fours tuiliers de dimensions exceptionnelles[25].

Aux XIe et XIIe siècles, les familles Fleitel et de Gournay furent les principaux feudataires. Elles firent de nombreuses donations aux abbayes du Bec-Hellouin et de Saint-Wandrille, attestées dans plusieurs chartes[26].

En 1208, Geoffroy du Francboisier est mentionné dans une charte sur les terres auxquelles il donna son nom[27].

La famille d'Harcourt succéda à celle de Gournay. En 1235, Richard d'Harcourt, seigneur d’Elbeuf (1212-1239), céda à l’abbaye du Bec-Hellouin les terres qu'il possédait aux Hautes-Terres.

Cette même année 1253, Guillaume du Breuil, chevalier et époux de dame Pernelle, devint tenant de la paroisse de Saint-Pierre-du-Bosguérard.

Au XVe siècle, le fief du Francboisier était tenu par la famille du Busc et celui des Hautes Terres par la famille de Bardouil.

C’est à cette époque que les terres, provenant des diverses donations reçues par l'abbaye du Bec-Hellouin, sont réunies pour former la baronnie du Hauzey[28].

Époque moderne

Le , dans un aveu rendu au roi, Claude de Lorraine mentionne pour sa baronnie d'Elbeuf un droit de fouage et monnéage sur ses hommes et sujets de Saint-Pierre-du-Bosguérard. Dans cet aveu, il fait également référence au fief du Francboisier que tient la famille du Busc.

Le , Georges de la Porte est mentionné seigneur du Francboisier et le , le tenant du fief des Hautes-Terres est Henri de Bardouil.

En 1607, Jean Ygou, riche bourgeois de Rouen, devient propriétaire du fief de Conches dit Douville. Ce fief de quart de haubert, situé en majeure partie sur la paroisse du Thuit-Signol, s’étend alors sur Saint-Pierre-du-Bosguérard où il comprenait l’église, le cimetière, un manoir presbytéral et un colombier. Le seigneur de ce fief était seigneur-patron de la paroisse.

C’est au début de ce siècle que les frères Constant et Pierre Ballicorne s’établissent à Saint-Pierre pour y faire souche. Constant est pourvu de la cure et Pierre, laboureur, sera à l’origine de la très nombreuse famille Ballicorne qui perdurera sur la paroisse jusqu’au XIXe siècle.

En 1644, l'abbaye du Bec décide de reprendre possession de tous les pâturages s’étendant sur sa baronnie du Hauzey[28], notamment quatre terrains de pâturages et bruyères dont jouissaient les habitants depuis des temps immémoriaux, charge de payer par an, chacun à Pâques, trois œufs ou trois deniers[29]. Cette décision entraîne un conflit particulièrement opiniâtre entre 1644 et 1765, parfois même brutal, bien qu'il restât toujours sur le terrain de la loi et qu'aucun opposant n'eût recours à la violence physique.

Entre 1667 et 1669, les terres et le manoir du Francboisier sont cédés par la famille de La Porte à Philippe Aubery ou à son fils Charles Aubery.

En 1669, les religieux du Bec font dresser un plan et la liste de leurs domaines non fieffés et fieffés sur les paroisses de Saint-Pierre-du-Bosguérard et de Saint-Denis-du-Boscguérard.

En 1695, l'abbé du Bec Jacques-Nicolas Colbert paye pour la reconstruction à neuf de la ferme de la baronnie du Hauzey[30].

En 1712, Pierre Ygou, seigneur patron de Saint-Pierre-du-Bosguérard décède. Son beau-fils Nicolas François du Resnel, de Bosc-le-Comté, lui succède.

En 1752, Pierre Jacques Salomon Ballicorne reprend l’exploitation de la ferme du Fitz, qui devait devenir plus tard le domaine du Fitz. Comme son père, Pierre Jacques Salomon est syndic de la paroisse ; il soutint les intérêts des habitants de Saint-Pierre contre l'abbaye du Bec, dans le conflit sur leurs droits coutumiers.

Fin 1762, Nicolas François du Resnel est l'unique héritier de tous les biens des familles Ygou et du Resnel et devient seigneur patron de Saint-Pierre-du-Bosguérard.

En 1775, Marie Anne Françoise Aubery décède; c'est la dernière héritière de la famille Aubery. Tous ses biens, y compris les terres et manoir du Francboisier, passent dans la famille de son époux Godefroy de Senneville[31].

Le , Nicolas François du Resnel décède ; son immense fortune revient à sa nièce Marie Françoise Victoire Hélène de Rouen, épouse de Laurent Denis de la Bunaudière de Bourville. Le titre de seigneur patron de Saint-Pierre-du-Bosguérard revint au père de celle-ci, François Félix de Rouen, qui sera le dernier seigneur patron de Saint-Pierre-du-Bosguérard.

À la veille de la Révolution, la famille de Bardouil est toujours seigneur du fief des Hautes-Terres. Par le mariage de la fille unique de Charles David Godefroy de Senneville avec Étienne Jean François d'Aligre, les terres et le manoir du Francboisier deviennent propriété de la famille d'Aligre[32].

Époque contemporaine

Le , le citoyen Fouquet requit la municipalité du Bec-Hellouin de réunir le chartrier, les titres de propriété, les aveux et gages-plèges de l'abbaye afin de les brûler. Dans cet autodafé disparut, parmi tant d'autres, une grande partie des documents sur la baronnie du Hauzey.

Le , mademoiselle Étiennette Marie Catherine Charlotte d'Aligre, fille d'Étienne Jean François Charles d'Aligre et de Marie Adelaïde Charlotte Godefroy de Senneville, épouse Michel Marie de Pomereu; les terres du Francboisier font partie de sa dot et deviennent propriété de la famille de Pomereu.

Le , Armand Michel Étienne de Pomereu vend les terres et le manoir du Francboisier à Louis Joseph Delamarre.

En 1934, Élisabeth Marie Geneviève Delamarre, séparée judiciairement de biens avec son époux Joseph Marie Eugène baron d'Huart, vend les domaines du Francboisier et du Hauzey.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale[33] - [34] - [35], après avoir quitté Paris en 1941, Mme Fernande Pierre-Rose (née Fernande Henriette Antoinette Lasante dite Nandy)[36] a loué le pavillon de chasse du Francboisier dont l'accès est situé sur la D 26 au lieu-dit aujourd'hui les Bruyères dans le bois des hautes terres. Elle habitait cette maison avec ses trois filles : Yvette, Jeanne (dite Jeannette) et la plus jeune Fernande (Fernande Laurence). Une tour de guet surplombant les bois et une partie de la vallée de la Seine avait été construite par les forces d'occupation près de cette maison. Un logement militaire et une batterie antiaérienne avaient été également installés. Malgré cela, les quatre femmes sont devenues membres de la résistance locale et cachèrent dans le grenier du pavillon de nombreux aviateurs alliés en transit vers l'évasion. Certains pour une nuit ou quelques jours et d'autres pour plusieurs semaines jusqu'à la libération le , comme l'Américain Charles B. Hochadel[37] - [38] (l'allée privée qui mène au pavillon du Francboisier porte son nom depuis 1974[39]), l'Australien Alan Monaghan[40] (une place privée porte son nom depuis 1984), l'Écossais Charles F. Swinley et les Américains George Hollande et Larry R. Casey[41].

Une place privée porte le nom des Pierre-Rose depuis 1984.

Politique et administration

La commune a laissé son nom dans deux arrêts du conseil d'État ( et ) en matière d'élection. Des électeurs contestèrent la validité de l'élection du maire car la clé de l'urne avait été confiée à un assesseur autre que le plus âgé, alors même qu’il n’y avait pas eu réclamation de celui-ci. Le juge donne raison à la commune et cette décision a fait jurisprudence[42].

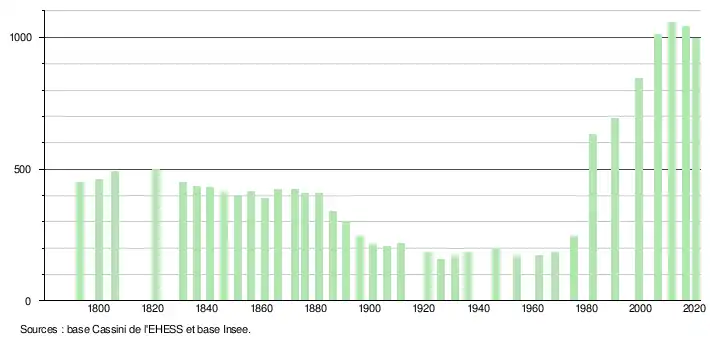

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[46]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[47].

En 2020, la commune comptait 995 habitants[Note 8], en diminution de 7,36 % par rapport à 2014 (Eure : +0,22 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'église Saint-Pierre est reconstruite au XIVe siècle; seule la fenêtre de la façade, côté abside, peut être datée d’une période antérieure. Lors de cette reconstruction, un porche en galandage est ajouté. En 1772 et 1773, d'importants travaux de rénovations sont effectués en l'église et sur le calvaire. En 1780, les deux cloches de l’église furent refondues et agrandies. Le , l'une des cloches baptisée Marie-Victoire est portée à Maromme pour être fondue, suivant les ordres du district de Louviers

du château.

- Château de La Mésangère

Inscrit MH (2008)[50],

Inscrit MH (2008)[50],  Classé MH (2015)[51] :

Classé MH (2015)[51] :

- Jean de La Fontaine, qui fut hébergé par Madame de Rambouillet de La Sablière de 1672 á1693, écrivit deux fables dédiées à sa bienfaitrice: "Le corbeau, la gazelle, la tortue et le rat" et "Les deux rats, le renard et l'oeuf", cette dernière fable fut également appelée "Le discours à Madame La Sablière". Bien que n'ayant jamais résidé au château de la Mésangère, il eut l'occasion de rencontrer, dans son salon, la fille de Madame de La Sablière lorsqu'elle avait 14 ans, il fut charmé par son intelligence et son bel esprit et comme il le fit pour sa mère il lui dédia son poème de "Daphnis et Alcimadure". La jeune fille qui charma Jean de La Fontaine s'appelait Marguerite, elle épousa le 2 mai 1678 Guillaume Scott écuyer, conseiller au parlement de Normandie.

- Le jardin a été dessiné par Le Nôtre, avec une grille en fer forgé, sept statues en pierre ou marbre, un pont de pierre, les douves et sauts-de-loup, les sept avenues partant du rond-point de « Zéphir et Flore » et l'avenue latérale conduisant à la « tonnelle du Roi Jacques » ;

- Le domaine de La Mésangère, site naturel classé en 1925, appartenait, à la fin du XVIe siècle, à la famille du Fay, par laquelle il est vendu en 1654 à la famille Scot qui conserve La Mésangère jusqu'en 1769. La Mésangère est alors achetée par Victor Flavigny, drapier à Elbeuf, qui la revend en 1783 à Laurent de La Bunodière[52]. Ce dernier revend à son tour La Mésangère en 1791 à Jacques Pierre Amable Chrestien de Fumechon, magistrat et député, dont la descendance, dans les familles Asselin de Villequier, Cardon de Montigny, du Fresne de Beaucourt et d'Hugonneau, la conserve jusqu'en 2013.

- Une croix de pierre dans le cimetière est

Classée MH (1906)[53]. Entre 1470 et 1480, selon Camille Enlart, archéologue, un calvaire fut construit près du chevet de l'église Saint-Pierre.

Classée MH (1906)[53]. Entre 1470 et 1480, selon Camille Enlart, archéologue, un calvaire fut construit près du chevet de l'église Saint-Pierre.

En 1855, grâce à Raymond Bordeaux, le calvaire est restauré. En 1866, Adolphe Joanne cite le calvaire dans son livre Les Beaux Monuments.

Le , l'architecte en chef des monuments historiques de l’Eure demande au ministère de classer le calvaire de la commune. Il insiste sur la bonne conservation de l’ensemble des décorations du monument et sur le fait qu’elles soient toutes d’origine. Le , Aristide Briand, alors ministre des Beaux-arts, classa monument historique le calvaire[54].

Marguerite Delarbre (académie paléographique de l'Eure), dans une note rédigée à l’occasion d’une excursion organisée le , écrit que « le calvaire est construit en pierre de Caen ou de l'Oise, qu'il mesure 6,50 m, auxquels il faut ajouter un socle de 70 cm. Sous la croix, il y a un étage circulaire avec trois statues, saint Jean portant le calice, sainte Marie Madeleine, sainte Véronique tenant le voile. À l’étage inférieur de forme triangulaire, il y a une statue de saint Pierre, patron de la paroisse, qui portait jadis une clef, avec derrière lui le coq, un Ecce Homo, une pietà avec, devant la Vierge, une petite statue du donateur ou de la donatrice. À droite, trace d’un blason. »[55].

De ce calvaire, « Merveille de Saint-Pierre-du-Bosguérard », on ne connaît ni la date de sa construction ni le nom de son donateur ou de sa donatrice.

Le dossier du classement de ce calvaire [56] ne possède aucune information sur son origine et, à ce jour, seules sont disponibles des suppositions qui sont étayées par des faits historiques.

Armand Jardillier (conservateur du château d'Harcourt)[57] - [58] pense que le calvaire fut construit par Marie d'Harcourt (1398-1476). Il a réuni de nombreux éléments pour étayer ses dires :- Le donateur est généralement représenté au pied de son saint patron. Nous trouvons, à la droite de la pietà, mains jointes et implorant la Vierge Marie, une petite statuette : Marie d’Harcourt.

- À senestre, un écu attestait de la noblesse du donateur, mais son inscription a été détruite à la Révolution en tant que signe féodal.

- La statue représentant sainte Marie-Madeleine en costume de cour, la tête surmontée d’une couronne, est inhabituelle. Cette représentation particulière de Marie Madeleine pourrait vouloir illustrer la vie mondaine de la donatrice : Marie d’Harcourt.

- Armand Jardillier a également procédé par élimination : de nombreuses sources historiques lui ont permis d'éliminer les familles Bellemare, Ygou, Quintanadoine et Osmont. Dans la région subsiste la grande famille d'Harcourt, disposant de la fortune et des moyens pour réaliser ce magnifique calvaire. La date de sa mort, 19 avril 1476, étaie une période d'érection du calvaire vers 1470-1480; la sculpture représentant le vase renversé de Marie-Madeleine semblerait symboliser le trépas de la donatrice.

Patrimoine naturel

- Site classé

- Le château de la Mésangère et son parc avec la grille en fer forgé, sept statues en pierre ou marbre, le pont de pierre, les douves et sauts de loup, les sept avenues partant du rond-point du Zéphyr de Flore et l’avenue latérale conduisant à la « Tonnelle du Roi Jacques »

Site classé (1925)[59].

Site classé (1925)[59].

Personnalités liées à la commune

- Étienne de la Croix est né en 1579 à Saint-Pierre-du-Bosguérard. À vingt ans, il décide de joindre l‘ordre des Jésuites et entre au noviciat en 1599. En 1602, il part comme missionnaire en Inde, fait des études à Goa. Il devient maître des novices, recteur de Salsété (ou Salcette) de Goa, supérieur religieux à la maison professe. Étienne de la Croix était très versé dans la langue des habitants du Kanara et dans celles des Mahrattes[60].

- Raoul Girardet (1917-2013), historien français, y est mort.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Ces armes peuvent se blasonner ainsi aujourd’hui : d'azur au chevron accompagné en chef de deux fleurs de marguerite et en pointe d'une croisette, le tout d'or. |

|---|

Voir aussi

Bibliographie

- François Beaurepaire, Les Noms des communes de l’Eure, édition Picard, 1981, p. 173 ; 181.

- Louis-Étienne Charpillon et l'abbé Caresme, Dictionnaire historique de toutes les communes du département de l'Eure, Delcroix, (OCLC 491377712, lire en ligne), p. 857-858

- Dominique Georges Colliot, Histoire de Saint-Pierre-du-Bosguérard, éditions du Palio, 2015 (ISBN 978-2-35449-066-9) Présentation en ligne

- Charles Arthur Guéry, Les Seigneurs de Bosnormand en Roumois, Évreux, imprimerie de l’Eure, 1921.

- Auguste Le Prévost, Mémoires et notes pour servir à l’histoire du département de l’Eure, édition de messieurs Léopold Delisle et Louis Passy, 1862.

- Charles Leroy, L’Abbaye du Bec, propriétaire de la baronnie du Hauzey et les habitants de Saint-Pierre-du-Bosguérard, édition Pierre Amelot, 31 pages, 1927 en ligne sur Gallica .

- Charles Leroy, Notes sur une exploitation agricole en Normandie dans le Roumois au XVIIIe siècle, Rouen, édition A. Lestingant, 1934.

- André Poirée, Histoire de l’abbaye du Bec, deux tomes, Bruxelles, édition Culture et Civilisation, 1980.

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Normandie », sur normandie.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Jumieges - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Pierre-du-Bosguérard et Jumièges », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Jumieges - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Pierre-du-Bosguérard et Boos », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Rouen-Boos - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rouen-Boos - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rouen-Boos - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- François de Beaurepaire (préf. Marcel Baudot), Les Noms des communes et anciennes paroisses de l'Eure, Paris, A. et J. Picard, , 221 p. (ISBN 2-7084-0067-3, OCLC 9675154), p. 187.

- Bauduin 2006, p. 291..

- François de Beaurepaire (préf. Marcel Baudot), Les Noms des communes et anciennes paroisses de l'Eure, Paris, A. et J. Picard, , 221 p. (ISBN 2-7084-0067-3, OCLC 9675154), p. 141 - 173.

- .

- & Archives départementales de l'Eure, cote RV 183/1. 1998, pages 40 à 42.

- BNF, Lat. 12884 fol 85 et Lat. 13905 fol. 105.

- Archives départementales de l'Eure, cote H91 fol. 72, (en marge 87).

- Charles Leroy, L’Abbaye du Bec, propriétaire de la baronnie du Hauzey et les habitants de Saint-Pierre-du-Bosguérard, édition Pierre Amelot, 1929, en ligne sur Gallica .

- Charles Leroy, L'Abbaye du Bec, … op. cit., p. 11.

- Archives départementales de l'Eure, cote IIIF, fonds Régnier.

- Archives départementales de la Seine-Maritime, cote G 6463.

- Archives départementales de la Seine-Maritime, fonds Pomereu, cote 37J27.

- (en) Mary Hochadel, A Chalet in the forest, , 144 p..

- Jeannette PIERRE-ROSE, Journal personnel.

- Témoignage de Fernande Laurence PIERRE-ROSE - 08/07/2000

- « Généalogie Yves Preuvel », sur Geneanet (consulté le ).

- (en) Andrew F. Wilson, Leap off. 404th Fighter Group combat history, .

- (en) « LEAP OFF - HISTORY OF THE 404TH FIGHTER GROUP », sur winkton.net (consulté le ).

- Extrait du compte rendu du Conseil Municipal de Saint-Pierre-du-Bosguérard du 21 mars 1974

- (en) « Honours and Awards - Alan Sidney Monaghan », sur Australian War Memorial (consulté le ).

- (en) Air Forces Escape & Evasion Society, Paducah, Kentucky, USA, Turner Publishing Company (lire en ligne).

- Charles Uzé, De la nullité en matière d'élections politiques, 1896, p. 368.

- Le , le montant total de l’impôt recouvré est de 3 929 livres, archives départementales de l'Eure, cote C 306.

- « Franck Haudrechy réélu à Saint-Pierre-Du-Bosguérard : Franck Haudrechy renouvelle son statut sans surprise », Le Journal d'Elbeuf, (lire en ligne, consulté le ).

- « Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 25 mai 2020 », Compte rendu CM, sur http://st-pierre-du-bosguerard.fr (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Château de la Mésangère (également sur commune de Bosguérard-de-Marcouville) », notice no PA27000074, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Le dire de l'architecte des bâtiments de France, n° 99, décembre 2015. Illustrations du château classé.

- Franck Beaumont et Philippe Seydoux, Gentilhommières des pays de l'Eure, Paris, Editions de La Morande, , 466 p., p. 214-216.

- « Croix de pierre », notice no PA00099569, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Délibération de la séance de la commission de classement du .

- Archives départementales de l'Eure, cote RV 169.

- Délibération de la séance de la commission de classement du 9 février 1906.

- Fiche d'inscription d'Armand Jardillier à l'Académie.

- Armand Jardillier (1907-1988), réalisateur du « Son et lumière » présenté le 7 mai 1966, devant l'église de Saint-Pierre-du-Bosguérard.

- « Le château de la Mésangère à Bosguérard-de-Marcouville, Saint-Pierre-de-Bosguérard », sur Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Normandie (consulté le ).

- Carlos Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, 1re partie, livre II, page 1687.