Ligne Joret

La ligne Joret est une isoglosse mise en évidence par Charles Joret dans l’étude Des caractères et de l’expansion des patois normands publiée en 1883[1]. Cette ligne de partage prend en compte des traits consonantiques qui permettent de distinguer les parlers normand et picard au nord (auxquels est attribué le qualificatif de normanno-picards), du reste du domaine d’oïl au sud, à l’ouest et à l’est.

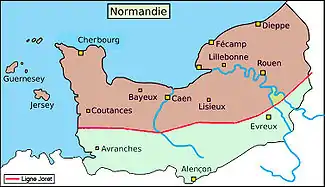

Description géographique

Le nord de la ligne Joret souligne une spécificité consonantique propre au normand septentrional et au picard notamment avec le maintien des syllabes /ka/ (ex : cat) /ga/ (ex : gambe) du latin, alors que dans la majorité des dialectes d’oïl, il a évolué vers /ʃa/ (ex : chat) /ʒa/ (ex : jambe).

Le nord de la ligne Joret comprend les îles Anglo-Normandes, avec le jersiais, le guernesiais et le sercquiais. Sur le continent, elle s’étend de Granville à la frontière linguistique avec le flamand. Ainsi, elle court un peu au nord de Granville et de Villedieu-les-Poêles, elle partage le département de la Manche en deux, divise également le département du Calvados, laisse quelques communes au nord de l’Orne et traverse le département de l'Eure.

Selon Charles Joret, la ligne part de Bréhal, passe à Gavray, Percy, Le Bény-Bocage, Clécy, au sud de Falaise, au sud de Morteaux-Coulibœuf, au sud d’Orbec[2], au sud de Broglie, au sud de Conches-en-Ouche, au sud d’Évreux, à Pacy-sur-Eure, à Vernon, à Gisors et quitte la Normandie en direction du nord-est.

Ensuite, en ancienne Picardie, la ligne Joret traverse l’Amiénois et la Thiérache, ainsi que le sud-ouest de la Belgique à l'ouest de Rebecq, Beaumont et Chimay.

René Lepelley[3] a confirmé la justesse des observations de Charles Joret pour la plupart des départements normands, sauf pour celui de l’Eure où l’expansion des traits normanno-picards est exagérée. Il note qu’ils s’étendent bien tout à fait au sud de Bernay, et qu’en revanche ils ne dépassent guère Évreux, Gaillon et Les Andelys, bien loin de Vernon.

En outre, il existe une isoglosse passant à environ 15 km au nord de la première, englobée dans la notion de « ligne Joret », mais il s’agit d’une ligne bien distincte fondée sur un trait consonantique différent nommé « chuintement normanno-picard ». Exemples : norm. pic. plache, français place ; ou norm. pic. chiel, français ciel.

Ainsi, la partie méridionale de la Normandie et l’extrême sud-est de la Picardie étant situés au sud de la ligne Joret, leurs parlers ne peuvent être considérés comme normanno-picards au sens strict du terme, puisqu’ils partagent leurs traits consonantiques avec la plupart des autres dialectes d’oïl. Les frontières historiques et géographiques de ces deux anciennes provinces ne recoupent pas exactement leurs limites dialectales.

Traits consonantiques au nord de l’isoglosse

Le principal trait consonantique retenu est le maintien du [k] dur (noté c devant a, ou, u, o et qu devant e, i) dans les idiomes normanno-picards, alors qu’il a évolué en [ʃ] (noté ch) dans les langues romanes qui ont formé le français. De même, [g] a conservé sa dureté au nord, là où il s’est palatalisé au sud [ʒ] (noté j).

Exemples :

- [k] ~ [ʃ]

maintien du groupe /ca/ bas latin

- lat. *captiāre > norm. pic. cachi(er), cacher[Note 1] (> anglais to catch[Note 2]) / franç. chasser (> anglais to chase)

- lat. campanea > norm. pic. campagne > franç. campagne / anc. franç. champagne

- lat. *accaptāre > norm. pic. acater (> anglais to cater)/ franç. acheter

- lat. excappāre > norm. pic. e(s)caper (d’où franç. rescapé) / franç. échapper

- gaulois *kaliavo > norm. pic. cailleu, caillou > franç. caillou / anc. franç. chaillou

mutation de la voyelle de contact car un début de palatalisation, suivi de régression, a agi sur elle

- lat. canis > norm. pic. ki(e)n, quien / franç. chien

- lat. capra > norm. pic. ki(è)vre, queuvre / franç. chèvre

- lat. capreolus > norm. pic. crevel, quevreuil / franç. chevreuil

- gaul. *cassano- > lat. cassinus > norm. picard caisne, quesne, quêne / franç. chêne

amuïssement de /a/ bas latin en finale

- lat. vacca > norm. pic. vake, vaque / franç. vache

- francique *pokka > norm. pic. poke, pouque (> anglais pocket) / franç. poche (sac)

- gaul. *tsŭkka > norm. pic. choque, chuque, chouque / franç. souche

autres cas

- norrois vik > norm. viquet > franç. guichet

- francique *lekkôn > norm. pic. lequi(er), léquer / franç. lécher

- francique skina > norm. pic. e(s)kine / franç. échine

- Corrélativement [g] ~ [ʒ]

- lat. gamba > norm. pic. gambe / franç. jambe

- gaul. *gallos > norm. pic. galet > franç. galet / franç. jalet (projectile)

- francique *garba > norm. pic. garbe, guerbe / franç. gerbe

- francique *gardo > lat. (hortus) gardinium > norm. pic. gardin (> anglais garden) / franç. jardin, etc.

L’autre trait consonantique parallèle englobé dans la notion de « ligne Joret », est le « chuintement » normanno-picard : le groupe graphié ce, -sse, ci, si, s(o)u en français est graphié che, chi, ch(o)u dans le domaine normanno-picard conformément à sa prononciation [ʃ] (ou [tʃ]). Dans les deux cas, en normanno-picard, comme en français central, il s’agit d’une palatalisation, mais elle a subi une assibilation en ancien français (latin cervus > *karf > pic. cherf [ʧerf], norm. cherf [ʃerf], franç. cerf [ʦerf] puis [serf]).

Exemples :

- norm. pic. chiel, cyil / franç. ciel

- norm. pic. plache, pllèche / franç. place

- norm. pic. chi(n)quante / franç. cinquante

- norm. pic. ch(e)rise (> anglais cherry), chise / franç. cerise

De plus, la combinaison de ces deux traits consonantiques à l’intérieur d’un même lexème donne des termes incompréhensibles pour un francophone.

Exemple :

- norm. pic. cache / franç. chasse

- norm. pic. chouque, chuque / franç. souche

- norm. pic. canchon / franç. chanson

- norm. pic. cauchie / franç. chaussée

La troisième isoglosse

Elle distingue les régions ayant conservé le [w] germanique (noté w ou v) au nord de celles au sud où il a évolué vers [g] (noté g ou gu).

Elle mérite d’être mentionnée, bien qu’elle ne soit comprise ni dans le concept de ligne Joret, ni dans celui de normanno-picard. En effet, elle divise également tout le nord-est de la France. Cependant, elle est parallèle ou elle recoupe l’une ou l’autre des deux isoglosses évoquées ci-dessus en Normandie.

Exemples :

- norm. sept. viquet (> anglais wicket) / norm. mérid. guichet

- norm. sept. vêpe, vrêpe / norm. mérid. guêpe

- norm. sept. vaule, vaôle / norm. mérid. gaule

Observations

La notion de langue normande (au singulier) est peu pertinente sur le plan consonantique puisque la ligne Joret révèle l’existence d’un normand septentrional, apparenté au picard, et d’un normand méridional. En outre, l’isoglosse [w] ~ [g] renforce cette distinction. Par contre, des traits vocaliques et l’extension d’un certain vocabulaire mettent en évidence une relative unité dialectale.

Exemples :

- gaulois *gabella > norm. sept. gavelier, norm. mérid. javelier / franç. « râtelier » de la faux

- norrois rekkja > norm sept. réquer, rèquer, norm. mérid. récher / franç. gauler (les pommes)

Malgré cela, le terme « normand » est avant tout de nature historique et s’applique aux contours d’un territoire bien délimité géographiquement depuis l’origine, même si l’anglo-normand témoigne de la diffusion hors des frontières de la Normandie de traits consonantiques propres au normand septentrional.

En revanche, la langue picarde est généralement identifiée par les traits consonantiques (entre autres) spécifiques évoqués ci-dessus, puisque seule une petite frange est située au sud-est de la ligne Joret et cela, même si la diffusion des traits consonantiques déborde largement du cadre de la Picardie, dont les frontières historiques restent assez floues. En effet, le picard (avec le ch’ti) a beaucoup progressé vers le nord aux dépens du flamand. En outre, il est parlé en Belgique autour des villes de Tournai, Ath, Soignies et Mons.

Cette opposition doit cependant être relativisée, et l’intercompréhension entre locuteurs d’un bout à l’autre du domaine dialectal picard se révèle tout aussi difficile à atteindre que celles entre locuteurs aux deux extrémités de la Normandie.

Onomastique

Ces traits consonantiques se retrouvent dans la toponymie et l’anthroponymie des régions concernées. Les noms de lieux reflètent parfois les fluctuations de la ligne Joret au cours des siècles, mais elle est restée relativement stable jusqu’au XXe siècle. De la même manière, les patronymes sont restés concentrés autour de leurs lieux d’origine jusqu’à la Grande Guerre.

Exemples de toponymes

- bas latin *Campaniacum : on remarque, pour le département de l’Eure, une commune du nom de Campigny et une autre du nom de Champigny-la-Futelaye, de même pour la Charentonne et Carentonne.

- Vauville / Gauville

- Camprond / Champrond

Exemples d’anthroponymes

Notes et références

Notes

- Dans le mot normand cachî, à la fois le c- initial n'est pas affriqué, et on note le « chuintement normanno-picard » en milieu de mot. Ces deux différences rendent le mot incompréhensible pour un francophone.

- Il s'agit du seul verbe irrégulier anglais d'origine normande.

Références

- Charles Joret, Des caractères et de l'extension du patois normand; étude de phonétique et d’ethnographie, suivie d’une carte, Vieweg, Paris, 1883.

- Guy Chartier, « La « ligne Joret » et le département de l'Orne » in Annales de Normandie, Année 2003, Volume 53, Numéro 2 p. 113-128 .

- Phonétique des parlers normands 1978

Voir aussi

Bibliographie

- Charles Joret, Des caractères et de l’expansion des patois normand ; étude de phonétique et d’ethnographie, suivie d’une carte, Paris, F. Vieweg, 1883, 211 p.

- F. J. Gay, Études normandes : du cauchois au normand, revue trimestrielle no 3, 1982.

- François de Beaurepaire, Les Noms des communes et anciennes paroisses de la Manche, éditions Picard, 1986.

- Jacques Allières, La Formation de la langue française, Presses universitaires de France, 1982.

Articles connexes

Liens externes

- Ligne Joret sur Wikimanche