Saint-Léger-Magnazeix

Saint-Léger-Magnazeix est une commune française située dans le département de la Haute-Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine.

| Saint-Léger-Magnazeix | |||||

.jpg.webp) Mairie de Saint-Leger-Magnazeix. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Haute-Vienne | ||||

| Arrondissement | Bellac | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Haut Limousin en Marche | ||||

| Maire Mandat |

Jean-Louis Rouet 2020-2026 |

||||

| Code postal | 87190 | ||||

| Code commune | 87160 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Saint-Léginauds | ||||

| Population municipale |

497 hab. (2020 |

||||

| Densité | 8,9 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 17′ 18″ nord, 1° 14′ 52″ est | ||||

| Altitude | Min. 199 m Max. 322 m |

||||

| Superficie | 55,71 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Châteauponsac | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Haute-Vienne

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | stlegermagnazeix.com/ | ||||

Géographie

Localisation

Communes limitrophes

Hydrographie

Rivières et ruisseaux :

La commune est arrosée par :

- la rivière l'Asse

- le ruisseau du Ris

- le ruisseau de la Chaussade

- le ruisseau du Poux

Étangs :

- l'étang de la Chaussade

- l'étang de Murat

- l'étang d'Heru

- l'étang des lugeries

- l'étang de Lavaud

Géologie

- Exploitations minières :

La mine à ciel ouvert et la tranchée des Loges ont produit un total de 609,399 tonnes d'uranium, pendant sa période d'exploitation (1958-1998), avec un minerai d'une teneur moyenne de 3,34 ‰[2].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Magnac-Laval », sur la commune de Magnac-Laval, mise en service en 1995[9] et qui se trouve à 10 km à vol d'oiseau[10] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,8 °C et la hauteur de précipitations de 892,3 mm pour la période 1981-2010[11]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Limoges-Bellegarde », sur la commune de Limoges, mise en service en 1973 et à 49 km[12], la température moyenne annuelle évolue de 11,2 °C pour la période 1971-2000[13] à 11,4 °C pour 1981-2010[14], puis à 11,8 °C pour 1991-2020[15].

Urbanisme

Typologie

Saint-Léger-Magnazeix est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [16] - [17] - [18]. La commune est en outre hors attraction des villes[19] - [20].

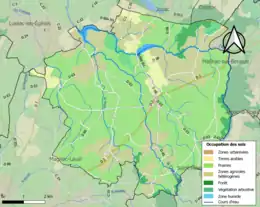

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (92,6 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (93,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (63,9 %), zones agricoles hétérogènes (23,8 %), terres arables (4,9 %), forêts (3,8 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (2,1 %), eaux continentales[Note 7] (1 %), zones urbanisées (0,5 %)[21].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Morphologie de l'habitat

En sus de son bourg, l'habitat de la commune est constitué d'un grand nombre de villages (57) :

Bellevue, Bordessoulle, Chez Bellat, Chez Cruaud, Chez Jammet, Chez Gueunier, Chez Massiat, Chez Mayaud, Chez Trillard, la Chatre, la Chaussade (Moulin de), la Commanderie, la Roche, la Verriere, le Bost, le Bronzeau, le Camp de César, le Chêne Vert, le Coudert, le Couteil, le Poux, le Reclaudis, les Bourdelieres, Murat, le Marcoux, les Landes, le Mas Mauvis, le Picq, les Herbets, les Laurencieres, les Martinieres, les Chiers, les Jourdieres, les Charrauds de Bronzaud, le Logis, les Petites Caires, les Grandes Caires, Lascoux, les Grandes Lignes, le Moulin, les Petites Lignes, le Petit Bois, les Cicardieres, le Peux, les Loges, le Fond du Peux, Font Buffaut, la Roussellerie, le Ris, Puy Saint-Jean, Sejotte, les Charrauds de L'Hosne, l'Hosne, Villagrand, Villaudrand,

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Saint-Léger-Magnazeix est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse) et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque particulier : le risque de radon[22]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[23].

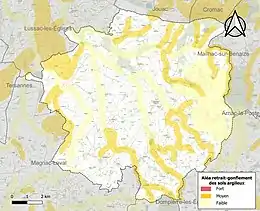

Risques naturels

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[24]. 20,4 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (27 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national métropolitain)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ÉLAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 8] - [25].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982 et 1999 et par des mouvements de terrain en 1999[22].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Selon la classification de 2018, la commune de Saint-Léger-Magnazeix est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[26].

Toponymie

Les toponymes à couleur religieuse apparaissent pendant la période franque, pour se multiplier durant l'époque féodale[27]. La paroisse a pris le nom du saint auquel était consacrée son église, soit saint Léger, Léger d'Autun ou Léodegard. Ses reliques sont déposées dans la crypte de l'abbatiale de Saint-Maixent-l'École, dans le département des Deux-Sèvres.

Durant la Révolution, la commune porte le nom de Léger-le-Peuple[28].

En occitan, le nom de la commune est Sent Legíer Manhasés.

En langue limousine, le nom est abrégé et prononcé Saint-Lgi.

Histoire

Préhistoire

D'importants témoins d'une assez forte occupation de la contrée à la période néolithique, subsistent.

- Onze dolmens, dans des états de conservation divers, ont été répertoriés sur les communes environnantes[29] dont le dolmen des Bras sur la commune voisine de Saint-Sulpice-les-Feuilles.

- le polissoir de Séjotte.

De plus, plusieurs haches de silex polies et outils divers ont été trouvés lors des labours.

Antiquité

La voie romaine Argentomagus (Argenton-sur-Creuse) - Burdigala (Bordeaux) traversait la commune de Saint-Léger-Magnazeix, en passant entre les villages des Grandes et des Petites Lignes, puis le Peux, Chez Bellat et à côté de l'étang de la Chaussade (chaussée).

C'était l'une des plus belles voies, qui, partant de l'ancien Argentomagus, établissait une grande communication avec Bordeaux par Limoges. La largeur de sa seule chaussée, sans les fossés de drainage, est estimée à 6 m et sa profondeur d'ouvrage à 60 cm[30].

D'après l'inscription figurant sur la borne milliaire retrouvée en 1847, dans l'ancien cimetière de Saint-Léger qui se trouvait sur la place, l'ordre de construction de cette voie a été donné par l'empereur des Gaules Tetricus, vers 274.

Le Tram (tramway électrique)

Le , est inauguré le dernier tronçon (Châteauponsac - Saint-Sulpice-les-Feuilles, 27 km) de la ligne de tramway no 2 allant de Saint-Sulpice-les-Feuilles à Limoges passait par Arnac-la-Poste, Saint-Hilaire-la-Treille et Saint-Sornin-Leulac.

Il faut noter que Saint-Léger-Magnazeix n'est pas desservie directement.

Les clients de Saint-Léger devaient donc s'organiser pour rejoindre ce tramway à la station de La Salesse, commune de Mailhac-sur-Benaize, à 6 km, ou au terminus de Saint-Sulpice-les-Feuilles. En 1935,le tramway no 202 faisait le voyage tous les jours, en partant de Saint-Sulpice-les-Feuilles à 5 h 10 pour rejoindre la gare des Charentes à Limoges à 8 h 28. De même, le tramway no 205 repartait de Limoges, même gare, à 17 h 18 pour revenir à Saint-Sulpice-les-Feuilles à 20 h 35. Il était donc possible de se rendre à Limoges pour la journée[31].

Vitesse du tram :

- en ville : 30 km/h ;

- hors agglomération : 50 km/h.

Alimentation électrique

La compagnie des chemins de fer départementaux de la Haute-Vienne produisait son courant électrique. Il était principalement fourni par l'usine hydroélectrique de Bussy-Varache, sur la Vienne près d'Eymoutiers. À elle seule, elle pouvait alimenter l'ensemble des 318 km du réseau et le surplus de production était vendu aux communes desservies par le tramway.

En période de bas étiage, une centrale thermique fonctionnant au charbon et à la vapeur, située à Limoges était utilisée en complément.

Le courant alternatif ainsi produit était du 10 000 volts avec une fréquence de 25 Hz[32].

L'autobus

Après la Deuxième Guerre mondiale, le tramway sera remplacé par l'autobus, plus rapide, plus confortable et plus souple d'utilisation.

Politique et administration

Liste des maires

Intercommunalités

Saint-Léger-Magnazeix fait partie de la communauté de communes Brame-Benaize.

Population et société

Démographie

Les habitants sont appelés les Saint-Léginauds[34].

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[35]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[36].

En 2020, la commune comptait 497 habitants[Note 9], en diminution de 1,19 % par rapport à 2014 (Haute-Vienne : −1,08 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Manifestations culturelles et festivités

- Marché de Noël :

- Fête du jardin et marché d'été :

- Course cycliste :

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Prieuré des Bronzeaux dit celle grandmontaine des Bronzeaux, classé au titre des Monuments historiques en 1999[38].

- Église Saint-Léger. L'église (à l'exception de la partie classée) a été inscrite au titre des Monuments historiques en 1925, sa travée occidentale a été classée en 1932[39].

- Enceinte quadrilatère, au lieu-dit le Camp de César, classée au titre des Monuments historiques en 1984[40].

- Polissoir dit le Poulvan ou Peulvan-de-Séjotte, daté du Néolithique, protégé au titre des Monuments historiques depuis 1889[41].

- Ancienne mine d'uranium des Loges (1958-1998)-615 tonnes d'uranium extrait.

Contes et légendes

L'homme qui défrichait

Autrefois, les seigneurs avaient des distractions difficiles à imaginer de nos jours...

Il était une fois un homme qui défrichait. Il était parti de bon matin, emportant son frugal repas de midi : un morceau de pain et un peu de fromage blanc. Il s'était vaillamment mis à l'ouvrage, piochant et frappant comme un forcené. Cet homme était, à ce qu'il paraît, des Âges. La parcelle où il se trouvait n’était peut-être pas très bonne, un carré de bruyère dans le communal, un arpent, plus pierreux que terreux, mais il fallait bien essayer de cultiver un peu d'avoine ou de blé quelque part.

L’homme ne levait point la tête. Pourtant, vers midi, il commença à entendre des coups de fusil du côté du château de La Farge. Il regarda, mais ne vit âme qui vive. Et toute la journée, il entendit les coups de feu qui claquaient du côté de La Farge.

Et le soir, lorsqu’il rentra chez lui, à la nuit, il dit à sa femme :

- Nos seigneurs se sont bien divertis aujourd’hui ! Ils n’ont fait que tirer des coups de fusil.

- Mon pauvre ! dit la femme.

Alors seulement l’homme s’aperçut qu'elle avait pleuré toutes les larmes de son corps, et qu’elle était épuisée tant elle avait eu peur tout le jour.

Car, à vrai dire, c’était sur son homme que les bourgeois avaient tiré depuis le matin ! En regardant par une fenêtre du château, ils avaient soudain vu cet homme qui travaillait sur la colline juste en face. Il y en eut un qui dit : - Quelle belle cible cela ferait !

Sans perdre de temps, ni penser à rien, pour se divertir, il s’empare d’un fusil et tire sur l'homme et, après lui, tous ses amis s’y essayèrent. Cela dura jusqu’au coucher du soleil, et aucun ne toucha le but tant ils étaient maladroits.

Personne n’avait osé avertir l’homme, et l’homme, lui, piochait, comme si de rien n’était. De temps en temps, il s'arrêtait pour souffler, ou bien pour écouter si les seigneurs s’amusaient toujours. Puis il reprenait sa houe, bien tranquille, bien content.

Car celui qui ne sait rien, l'ignorant, ne souffre pas de mal dans son cœur, comme on dit[42]...

Le départ des hirondelles

De nos jours, aux premiers frimas de septembre, les hirondelles se rassemblent sur les fils électriques et zou ! deux ou trois jours après, elles ne sont plus là, parties vers les pays chauds.

Mais il n'en a pas toujours été ainsi... avant les fils électriques...

Les hirondelles se donnaient rendez-vous, paraît-il, près des étangs. Et on les voyait se poser en foule sur les joncs et sur les roseaux, entre deux vols au ras de l’onde. Le lendemain, elles avaient disparu !

L’explication était pourtant fort simple. Pour échapper aux froidures de l’hiver, les hirondelles se cachaient tout simplement au fond de l’eau, et respiraient à l’aide des joncs ou des roseaux. Quand elles sentaient que les beaux jours revenaient, elles ressortaient et on disait alors que le printemps était de retour[42]...

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armoiries de Saint-Léger-Magnazeix se blasonnent ainsi : |

|---|

Pour approfondir

Bibliographie

Articles connexes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[6].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Carte IGN sur Géoportail

- Contrôles de second niveau effectués sur les anciens sites miniers du Nord de la Haute-Vienne [PDF].

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Magnac-Laval - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Léger-Magnazeix et Magnac-Laval », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Magnac-Laval - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Léger-Magnazeix et Limoges », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Limoges-Bellegarde - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Limoges-Bellegarde - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Limoges-Bellegarde - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Saint-Léger-Magnazeix », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Sylvie Lejeune, La religion dans la toponymie.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, Dolmens.

- Rapport sur les voies romaines dans les environs d'Argenton.

- Monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, L’âge d’or des tramways.

- Chemins de fer départementaux de la Haute Vienne, L'alimentation électrique du réseau.

- Site officiel de la préfecture de Haute-Vienne - liste des maires (doc pdf)

- Site de la mairie.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Notice MH de la celle grandmontaine des Bronzeaux », notice no PA87000011, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Notice MH de l'église Saint-Léger », notice no PA00100463, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Notice MH de l'enceinte quadrilatère », notice no PA00100464, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Notice MH du polissoir », notice no PA00100465, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Contes et légendes du pays de Marche.