Saint-Sornin-Leulac

Saint-Sornin-Leulac (Sent Sòrnin en occitan marchois) est une commune française située dans la région naturelle de la Basse Marche, dans le département de la Haute-Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine. Elle est située sur la route Centre-Europe Atlantique.

| Saint-Sornin-Leulac | |||||

La mairie (en ). | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Haute-Vienne | ||||

| Arrondissement | Bellac | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Gartempe Saint-Pardoux | ||||

| Maire Mandat |

Didier Pinel 2020-2026 |

||||

| Code postal | 87290 | ||||

| Code commune | 87180 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Saint-Sorlaciens | ||||

| Population municipale |

571 hab. (2020 |

||||

| Densité | 18 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 12′ 00″ nord, 1° 17′ 54″ est | ||||

| Altitude | Min. 246 m Max. 365 m |

||||

| Superficie | 32,28 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Châteauponsac | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

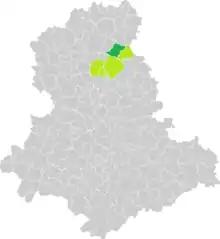

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Haute-Vienne

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | http://www.stsorninleulac.fr | ||||

Géographie

Localisation

Géologie et relief

La superficie de la commune est de 3 228 hectares ; son altitude varie de 246 à 365 mètres[2].

Hameaux et lieux-dits

Les petites hauteurs où les villages sur lesquelles ils sont situés, sont dénommées des « peux » (daus peugs en occitan marchois), mot issu du gallo-romain podium « petite éminence ».

On trouve sur la commune :

- le Peu Francilloux

- le Peu Gout

- le Peu Grand

- le Peu Sagnol

- le Puybesson (Peu Bessou, en dialecte local : bas-marchois)

- le Puymarchou (Peu Marchou, en dialecte local)

- le Puychaumet (Peu Chaumat, en dialecte local).

Risques sismiques

Le territoire de la commune est situé sur un élément de plaque sensible aux mouvements tectoniques, entre deux failles géologiques actives : celle de Nantiat à l'ouest et celle d'Arrènes en Creuse à l'est[3]. Divers tremblements de terre, d'intensité variable, ont été ressentis dans la région proche, au cours des siècles passés et sont connus par les Annales, les chroniques diverses, les registres paroissiaux et ceux de l'état civil, depuis au moins l'année 1579[D 1].

Les chroniques de l'abbaye de Grandmont en rapportent un qui se produisit le à Grandmont et qui dura une heure : « il causa tant de frayeur à ceux qui assistaient à la grand messe qu'ils se mirent en fuite croyant être en danger de mort »[D 1].

Le , un tremblement de terre particulièrement puissant est ressenti à Lussac-les-Eglises durant la messe : il dure un quart d'heure. On peut penser qu'il fut d'assez forte intensité, puisque le , une heure avant qu'il fasse jour, un violent tremblement de terre se fit sentir dans la province de la Marche, à trois reprises distinctes : il s'agit très probablement de répliques du précédent[D 2].

Environnement

Le dernier grand-duc de la commune a été vu vers 1965, dans un bois, près du village du Croizet, lors de l'abattage d'un vieux chätaignier creux dans lequel il avait trouvé refuge. [Note 1]

Botanique

Près du village de Vaupoutour, une petite tourbière à sphaignes, boisée de bouleaux et d'aulnes, offre une grande richesse végétale, avec de beaux carex bien implantés. Non loin de là, quelques pieds d'adenocarpus complicatus, plante rare dans la région, sont fixés sur les talus de la route, orientés au sud. Enfin, dans le lit de la Brame, on peut découvrir quelques beaux spécimens d'Osmonde royale (Osmunda regalis). Remarquons également qu'une châtaigneraie subsiste encore au lieu-dit Pierrebrune. Elle fut vraisemblablement plantée après le terrible hiver de 1708/1709[4] qui vit périr la majorité de ces arbres nourriciers dans la contrée.

Hydrographie

La ligne de partage des eaux entre le bassin de la Brame et celui de la Semme passe en dessous du village du Puybesson, sur la route de Châteauponsac.

La commune est traversée par la rivière la Brame, avec ses affluents : le ruisseau des planchettes, qui prend sa source sur la commune de Saint-Amand-Magnazeix, le ruisseau des écrevisses et le ruisseau de Montulat. La Brame est une rivière dite de ruissellement dont le débit est directement fonction des précipitations, donc très irrégulier, comme presque tous les cours d'eau issus du nord du Limousin.

La commune compte plusieurs étangs : l'étang de Chantegrelle, l'étang des Chassagnes, l'étang communal (dit de Rodier), l'étang des Houillères, l'étang de la Vergne et les étangs de Villemont.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[5]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[6].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[9] complétée par des études régionales[10] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Magnac-Laval », sur la commune de Magnac-Laval, mise en service en 1995[11] et qui se trouve à 10 km à vol d'oiseau[12] - [Note 5], où la température moyenne annuelle est de 11,8 °C et la hauteur de précipitations de 892,3 mm pour la période 1981-2010[13]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 6], « Limoges-Bellegarde », sur la commune de Limoges, mise en service en 1973 et à 39 km[14], la température moyenne annuelle évolue de 11,2 °C pour la période 1971-2000[15] à 11,4 °C pour 1981-2010[16], puis à 11,8 °C pour 1991-2020[17].

Malle-poste

1851 : création d'un transport de personnes, par malle-poste sur la route Poitiers - Guéret (relais à Saint-Sornin-Leulac et au Dorat - arrêt à Magnac-Laval)[18]. - À Saint-Sornin, la poste s'arrêtait devant l'Hôtel des voyageurs, place du marché.

Tramway

Un système départemental de transports est décidé par le conseil général en 1905[19]. Il rendra d'énormes services aux populations des campagnes jusqu'en 1949 et, même s'il n'est pas très rapide, le Tram est accessible à tout le monde et permet un aller-retour journalier avec Limoges. Il permet également une liaison vers l'ouest et une connexion au réseau des trains, à partir de Chateauponsac.

1909 : création de la compagnie des Chemins de Fer Départementaux de Haute Vienne (CDHV).

En 1912, ouverture de la ligne de Limoges à Chateauponsac. En 1913, l'ouverture de la section Chateauponsac - Saint Sulpice-les-Feuilles parachève la ligne qui dessert Saint-Sornin-Leulac.

Bus

En 1948, le conseil général de la Haute-Vienne décide de la création de la régie départementale des transports de la Haute-Vienne et de la suppression des chemins de fer départementaux[19].

En 2015

Le bourg est situé au carrefour de la RN 145, reliant Bellac à Saint-Victor, au nord de Montluçon, et la route départementale D 44, reliant Chateauponsac à Les Grands-Chézeaux.

Toponymie

Sornin est une déformation par le parler local de Saturnin ou Sernin, évêque de Toulouse, martyrisé en 257[20].

Saint Saturnin ou Sornin lemovicq est mentionné dans un acte d'achat de 1417[21]. L'adjectif lemovicq viendrait du fait que les curés étaient nommés par l'évêque de Limoges.

Saint Sornin est attesté en 1599, comme faisant partie du fief du Seigneur de Dompierre, Jean Pouthe, chevalier[22].

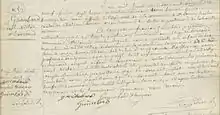

Saint Saturnin figure dans un acte de mariage du 23 février 1672[23].

Saint Sornin Magnazeix est cité dans un acte de mariage du 27 juillet 1746[23].

Durant la Révolution, la commune porte le nom de Sornin-le-Pont[24].

Saint-Sornin-leulat en 1793.

Saint-Sornin-Leulat puis Saint-Sornin-Leulac en 1801[24].

Urbanisme

Typologie

Saint-Sornin-Leulac est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 7] - [25] - [26] - [27]. La commune est en outre hors attraction des villes[28] - [29].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (92,3 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (92,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (64,6 %), zones agricoles hétérogènes (23,1 %), forêts (6,8 %), terres arables (4,6 %), zones urbanisées (0,8 %)[30].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Morphologie urbaine

Le bourg

Il était autrefois structuré par de nombreux quartiers dont les noms de certains perdurent dans la dénomination des rues, d'autres dans la mémoire collective: Le Barry, La Butte aux forges, Le Chiron, La Garenne, La Californie, Pierrebrune, Le peu Gout.

Les villages

En sus de son bourg principal, le territoire de la commune comprend de nombreux villages, tant dans l'ancienne commune de Saint-Priest-le-Betoux que dans celle de Saint-Sornin-Leulac[31].

L'ancienne commune de Saint-Sornin-Leulac compte 24 villages : Bonnet (Chez)[32][33],la Bussière, Busserolles, les Champs, Chantegrelles, ce village est nommé Chantegrole sur le cadastre de 1830 (tableau d'assemblage). Ce nom signifie soit « Chantegrillons » soit « Chantecorbeaux » En occitan : grôlas = corbeaux), le Champaureix (anciennement le Champ-au-Reix), les Chassagnes [Note 8], le Courtioux[Note 9], le Croizet, les Fougères (dont une partie est sur le territoire de la commune de Saint-Amand-Magnazeix), les Houillères,issu du nom déformé par l'usage les Olliéres, Lacour, Lavaud, Lavaud (Moulin de) sur la Brame, le Monteil, Montulat, Rampiottes (Moulin des)[Note 10], le Puybesson[Note 11], le Puy-Chaumet, Puymarchoux, Vaupoutour, la Vergne[Note 12], Villemacheix, Lazaphix [Note 13].

Le territoire de l'ancienne commune de Saint-Priest-le-Betoux recouvre six villages : la Croix-Blanche, le Pin-Bernard[Note 14], le Pingrelaud (anciennement Pin-Grebaud), Planechaud[Note 15], le Puymarchoux et l'ancien village fortifié de Villemont.

Logement

En 2012, le nombre total de logements dans la commune était de 421, alors qu'il était de 408 en 2007[I 1].

Parmi ces logements, 71,7 % étaient des résidences principales, 16,9 % des résidences secondaires et 11,6 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 95,4 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 3,8 % des appartements[I 2].

La proportion des résidences principales, propriétés de leurs occupants était de 79,8 %, en légère augmentation par rapport à 2007 (78,5 %). La part de logements HLM loués vides (logements sociaux) était de 1,3 % comme en 2007[I 3].

Projets d'aménagements

La commune prévoit, en partenariat avec la société Ostwind, l'installation de 5 éoliennes, autour du village du Puybesson et de 3 autres, le long de la RN 145,en face de l'usine TIGR.La communauté de communes prévoit la mise en place de la fibre optique et la création d'une nouvelle station-service à Lacour[38].

Histoire

Paléolithique

Les découvertes fortuites de rares outils de silex ou de quartz taillés, lors des labours des années 1950 et antérieures, laissent à penser que le territoire de la commune a vu passer quelques groupes de chasseurs-cueilleurs de cette époque[39]. Comme pour la région de la Basse-Marche en général, il est probable qu'ils venaient de la zone Poitevine, en passant par la « trouée de Nantiat », sillon géologique plat, sans difficultés de progression particulières.

Néolithique

Pas de monuments résiduels, ni de découvertes pour cette période sur la commune, mais des documents lithiques peuvent avoir été détruits par ignorance, au cours du remembrement des années 1970 et par les labours profonds ultérieurs. Par ailleurs, dans les localités proches figurent des dolmens[40] (Saint-Léger-Magnazeix, Mailhac-sur-Benaize[41]) et des menhirs (Châteauponsac) qui attestent de la présence de peuplades néolithiques sédentarisées dans la région.

Époque gallo-romaine

Quelques témoignages d'occupation gallo-romaine sur la commune :

En 1883 et 1884, fut mise à jour, au village des Chassagnes, une nécropole à incinération contenant 25 sépultures au moins, contenant des coffres en pierre et des urnes en céramique (cf. note 1).

Vers 1890, au village du Peu Marchoux (ancienne commune de Saint-Priest-le-Betoux), fut trouvé un coffre funéraire en pierre à couvercle conique, qui est conservé dans les collections de l'hôpital de Magnac-Laval.

Au village du Monteil, sur la parcelle dénommée « cimetière des chiens », furent également découvert en 1966, au cours d'un labour, deux coffres funéraires en granit, contenant une urne en verre remplie de cendre d'ossements. L'un d'eux est exposé sur la pelouse, devant l'église.

Moyen Âge

Lors de la fondation du prieuré des Bronzeaux, en 1172, il est vraisemblable que Saint-Sornin appartienne au fief des seigneurs de Magnac, qui sont quatre : Guillaume, Pierre, Étienne et Geoffroy Chauvet[21].

Temps modernes

1564, Saint-Sornin-Leulac est dans le fief des seigneurs de Dompierre (les églises)[22].

Saint-Sornin Magnazeix dépendait de la Seigneurie de Magnac (Laval), très vaste, environ 220 km2, à tel point que l'on parlait du pays de Magnac, composé également des paroisses de Saint-Léger-Magnazeix, de Saint-Amand-Magnazeix et de Saint-Hilaire-Magnazeix, aujourd'hui : Saint-Hilaire-la-Treille.

En 1564, une communauté de prêtres est chargée du service de la paroisse. La cure dépend de l'archiprêtré de Rancon[42]. C'est l'évêque de Limoges qui procède à la nomination des curés.

En 1738, les villages qui doivent encore diverses redevances (rentes, dîmes et autres droits) au prieuré des Bronzeaux[21] sont les suivants : le Monteil, Chantegrelle, la Bussière, le Croizet, le Puy-Chaumet, Villemacheix au sein de la paroisse de Saint-Sornin-Leulac et Planechaud, Villemont, la tenure Guimbard (village disparu) au sein de celle de Saint-Priest-le-Betoux.

Révolution française et Empire

Le 9 thermidor an IV (), le presbytère et ses dépendances sont vendus comme biens nationaux à un certain Rouffignac, pour la somme de 1 080 francs[43].

Le mythe de la ruée vers l'or

Il est possible de reconstituer en partie, l'histoire peu ordinaire d'un habitant de Saint-Sornin-Leulac, Victor Guimbard, né au village de Lavaud le et parti chercher de l'or à Fairbanks (Alaska). On retrouve son passage sur les registres de l'immigration d'Ellis Island (New York). Embarqué au Havre, il descend du navire à vapeur la Louisiane le , c'est son troisième voyage, après ceux de 1900 et 1904. Selon sa déclaration, il a 28 ans et voyage seul avec 240 dollars en poche, il est célibataire. Sur le registre des passagers, il déclare savoir lire et écrire. Il dit aussi aller à Fairbanks, Alaska, où il habite (home) et se déclare comme miner (chercheur d'or). De l'or avait, en effet, été découvert à Fairbanks en 1902. Malheureusement, son histoire se termine mal. Il se noie accidentellement, aux environs du , en tombant dans la rivière Kenaï, péninsule de Borough, Alaska. Il repose dans la tombe no 21/53 du cimetière de Cooper Landing (Alaska)[44] - [Note 16]. Il devait être l'un des derniers prospecteurs de cette localité qui n'en comptait plus que 21 en 1900. Il n'y a pas de dates sur sa sépulture.

Depuis 1914

Au mois de mars 1940, la commune de Saint-Sornin-Leulac avait installé 540 Alsaciens, réfugiés de la commune de Birlenbach sur son territoire[46].

Le , la commune fusionne avec la commune voisine de Saint-Priest-le-Betoux (fusion association)[47] - [Note 17]. La nouvelle commune dont le chef-lieu est Saint-Sornin-Leulac a une population de 798 habitants pour une superficie de 3 227 hectares, addition de :

- la population de 668 habitants de Saint-Sornin-Leulac pour une superficie de 2 567 hectares ;

- la population de 130 habitants de Saint-Priest-le-Betoux pour une superficie de 660 hectares.

Politique et administration

Administration municipale

Le nombre d'habitants au dernier recensement étant compris entre 500 et 1 499, le nombre de membres du conseil municipal est de 15[48].

Liste des maires

Politique environnementale

La municipalité a décidé depuis trois ans de ne plus utiliser systématiquement les désherbants chimiques pour les trottoirs et bordures diverses. Par ailleurs, les épaulements des emprises des routes communales ne sont plus fauchées au printemps, pour favoriser la floraison et la reproduction des plantes sauvages ainsi que les insectes butineurs[49].

Chaque hameau de la commune va bientôt disposer de sa microstation d'épuration des eaux usées, avec des roseaux ou des filtres à sable [50].

Le plan d'enfouissement des réseaux électrique, d'eau et de téléphone est terminé dans le bourg, depuis l'année 2013.

Démographie

Les habitants de la commune sont appelés les Saint-Sorlaciens[49].

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[51]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[52].

En 2020, la commune comptait 571 habitants[Note 18], en diminution de 12,29 % par rapport à 2014 (Haute-Vienne : −1,08 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Revenus de la population et fiscalité

En 2011, le revenu fiscal médian par ménage était de 25 248 €, ce qui plaçait Saint-Sornin-Leulac au 24 441e rang parmi les 31 886 communes de plus de 49 ménages en métropole[54].

Emploi

En 2012, la population âgée de 15 à 64 ans s'élevait à 345 personnes, parmi lesquelles on comptait 71,3 % d'actifs dont 61,7 % ayant un emploi et 9,6 % de chômeurs[I 4].

On comptait 161 emplois dans la zone d'emploi, contre 198 en 2007. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la zone d'emploi étant de 214, l'indicateur de concentration d'emploi[Note 19] est de 75,2 %, ce qui signifie que la zone d'emploi offre seulement trois emplois pour quatre habitants actifs[I 5].

Entreprises et commerces

Au 31 décembre 2012, Saint-Sornin-Leulac comptait 76 établissements : 27 dans l’agriculture-sylviculture-pêche, 8 dans l'industrie, 7 dans la construction, 27 dans le commerce-transports-services divers et 7 étaient relatifs au secteur administratif[I 6].

En 2013, 2 entreprises ont été créées à Saint-Sornin-Leulac[I 7], les 2 par des autoentrepreneurs[I 8].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

La commune ne compte pas de monument, ni d'objet répertorié à l'inventaire des monuments historiques[55] - [56]. Elle ne compte pas non plus de lieu, monument ou objet répertorié à l'inventaire général du patrimoine culturel[57] - [58].

Cependant :

- plusieurs souterrains refuge ont été découverts sur le territoire de la commune (Busserolles, Montulat) ;

- deux croix en granit sculptées, à barillet, sont visibles à Saint-Priest-le-Betoux (certainement des croix de procession) ;

Église Saint-Saturnin de Saint-Sornin-Leulac

Église Saint-Saturnin de Saint-Sornin-Leulac - trois moulins sur la Brame : le moulin de Lavaud et le moulin des Rampiottes (ou des Rapiettes ou des Roches ou de la Grosse Pierre) et le moulin de Vaupoutour (ou de Fleuretet) en ruines[59].

- l'ancienne carrière d'uranium à ciel ouvert de Montulat (1979-1983).

- Église Saint-Saturnin de Saint-Sornin-Leulac.

- Église Saint-Priest de Saint-Priest-le-Betoux.

Le parler local

Dans cette région de transition entre la langue d'oc et la langue d'oïl, le nombre des sous-dialectes est quasiment égal à celui des communes. Cette zone, en forme de croissant pointu, rejoint la Charente, à l'ouest aux monts de la Madeleine (Allier) à l'est.

À Saint-Sornin est encore parlée par des gens ayant la cinquantaine ou plus, pas forcément ruraux, une variante du Marchois, considéré comme un sous-dialecte du Limousin. Il y a d'ailleurs longtemps que plusieurs familles sont bilingues[60].

D'après l'analyse de Michel Dupeux[61], qui cite l'ouvrage de Charles de Tourtoulon et Octavien Bringuier sur la répartition géographique des patois de la Basse-Marche[62], l'on peut déduire que Saint-Sornin-Leulac se situe dans la zone sous-dialectale A1, c'est-à-dire la première zone après la frontière de la langue d'oc et de la langue d'oïl, frontière estimée par le philologue limousin E. Ruben, cité par A. Goursault[63].

Échantillons comiques de patois local :

- Bounne annade, bounne santade, la goutte au na toute l'annade !

- Minge donc, minge donc, te sâs pas qui qu'te mingera

- Lou jours allongeant par Nadô d'un pas de jau, et par le premi d'l'an, d'un pas de jument (dicton)

- Queu-qui, ou vaut peuta plus haut qu'a l'tchou !

La légende de la pierre percée

Une pierre présentant de nombreux trous à sa surface, "La pierre percée", subsistait à la sortie du bourg, sur la route de Chateauponsac, à un carrefour. À la suite de travaux nécessitant son déplacement, elle a été sauvegardée dans une propriété privée, dans le bourg. La légende orale, rapportée par les anciens[64], raconte que dans la nuit du mardi gras, tous les chats de la contrée se réunissaient autour d'elle, pour y faire bombance. Chacun y avait son écuelle, représentée par un trou. Chaque trou était destiné à recevoir un aliment ou une boisson particulière ; un recevait du pain, un autre de la viande, un du lait, un autre de l'eau.

Il s'agit d'un bloc de granit isolé, reconverti en borne de champs, qui présente des cupules à sa surface. Certaines sont intactes, d'autres ont été remaniées par un surcreusement plus ou moins important.

Diverses hypothèses s'affrontent sur l'origine de ces cupules qui semblent contemporaines des dolmens, soit 4000 ans av. J.-C. au Néolithique. L'une de ces hypothèses[65] est fondée sur une utilisation pragmatique : les cupules pourraient être la marque de l'usure provoquée par une baguette de bois mise en rotation avec une sorte d'archet pour provoquer un échauffement au contact de la pierre. Cet échauffement enflammait de l'étoupe ou des brindilles pour à allumer du feu. Quand la cupule était devenu trop large pour un échauffement optimal, la baguette était posée à un autre endroit du bloc.

On peut avancer une autre explication plus prosaïque : les cupules seraient d'origine naturelle, creusées par le gel, le dégel et la pluie. Elles auraient ensuite été remaniées par l'homme, pour des raisons et des usages divers.

Le nom de quartier de la pierre percée subsiste sur le cadastre.

La mère Gourgou

Quel limousin, étant enfant, alors qu'il s'approchait de la margelle d'un puits, ne s'est pas entendu apostrophé de la façon suivante ?

« Ne t'approche pas du puits, malheureux ! La mère Gourgou qui vit au fond t'attraperait et te mangerait ! »

Il s'agissait de faire peur aux enfants pour les éloigner de ces lieux dangereux, car les puits n'étaient pas fermés[66].

Le virage de la Picoune

Sur la route de Saint-Sornin-Leulac, à la Croisière (RN 145), figure un virage prononcé, lieu de plusieurs accidents, qui porte un nom étrange : "le virage de la Picoune". Dans ce virage débouche sur la RN 145 le chemin vicinal C3 qui dessert un village de la commune, Montulat. La mémoire locale rapporte qu'une femme habitait la maison, aujourd'hui en ruine, implantée à ce carrefour. Les enfants qui passaient avaient l'habitude de la saluer et, elle, de les embrasser. Mais voilà, la dame en question était pourvue d'un système pileux agressif sur la figure d'où le surnom qui lui avait été donné : "La Picoune" et nombreux étaient ceux ou celles qui essayaient d'échapper à ses embrassades, car elle... piquait ![Note 20]

Les carrières de Pierrebrune

Des années 1920 à 1949, M. Pierre Beaudelet, tailleur de pierre, a exploité un filon de microgranite, dans ses carrières dites de Pierrebrune, situées à la sortie du bourg de Saint-Sornin-Leulac, en direction de Magnac-Laval. Le nom de cet endroit ne figure pas sur le cadastre. Ce microgranite a été retenu pour sa couleur brune originale (présence d'oxyde de fer) et son grain fin qui favorisait un polissage et un fini exemplaire. On doit à M. Beaudelet la réalisation du bassin central de la place dont la fontaine, à l'origine, était alimentée par un captage situé au Peu Francilloux[67]. L'eau était conduite par un aqueduc souterrain, jusqu'au centre du bourg. Il a réalisé également de nombreux caveaux dans le cimetière de Saint-Sornin, avec une croix sculptée, d'un modèle personnel et repérable. Il a également fourni les cimetières alentour et a, entre autres travaux pour des particuliers, notamment à Arnac-la-Poste, taillé des appareils de fenêtres pour l'école de Saint-Léger-Magnazeix.

Protection des espèces

Le clocher de l'église, aménagé, abrite une espèce de chiroptère protégée, le Grand Murin (Myotis myotis)[68]. Tous les ans, au mois de juin, 300 à 400 de ces chauve-souris viennent se reproduire à cet endroit, les jeunes bénéficiant de la température élevée régnant sous la couverture en ardoise.[Note 21]

Personnalités liées à la commune

- François Chenieux (1845-1910), Chirurgien reconnu, fondateur de la première clinique chirurgicale moderne en 1897 et homme politique humaniste, maire de Limoges de 1892 à 1895, est né le à Villemont, village de la commune de Saint-Priest-le-Betoux[69].Il est inhumé à Bussière-Madeleine -Creuse-[70], non loin de sa maison bourgeoise de style arcachonnais, de Lezat.

- Xavier Jean Mazurier[71](1860-1948), homme politique, président de la chambre des notaires de Bellac, né le 13 octobre 1860, à Saint-Sornin-Leulac, décédé le 17 juillet 1948 à Châteauponsac.

Il fut sénateur de la Haute-Vienne de 1920 à 1927.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armoiries de Saint-Sornin-Leulac se blasonnent ainsi : |

|---|

Population et société

Enseignement

Saint-Sornin-Leulac est située dans l'académie de Limoges.

Elle administre une école élémentaire communale regroupant 18 élèves en 2014-2015[72].

Manifestations culturelles et festivités

La fête communale annuelle a lieu le 28 juin.

Le marché de Noël le premier samedi du mois de décembre.

Santé

Au sein de la commune, les habitants disposent d'une maison de santé avec un médecin,un kiné et une ostéopathe, ainsi qu'une pharmacie.

Sports

Un rallye automobile, très fréquenté, est organisé début juillet, chaque année depuis 1984.

La commune dispose d'un centre de plongée[73] et d'un club de football.

Voir aussi

Bibliographie

- Charles De Tourtoulon et O. Bringuier (1876) Étude sur la limite géographique de la langue d'oc et de la langue d'oïl (avec une carte), Paris: Imprimerie Nationale(rééd.2007,Masseret-Meuzac:Institut d'Estudis Occitans de Limosin/Lo Chemin de Sent Jaume).

- Michel Dupeux, Le patois de la Basse-Marche, Herbeys, Edition du 15/02/2013 à compte d'auteur, pour celui de la commune de Saint-Hilaire-la-Treille (87) et celui de l'amicale des anciens élèves.

- André Leclerc, Dictionnaire historique et géographique de la Haute-Vienne, Limoges, Ed.Ducourtieux, 2 vol., 1920-1926

- Le village des Limousins (études sur l’habitat et la société rurale du Moyen Âge à nos jours, éditions Jean Tricard, 2003, Limoges, Pulim (Rencontre des Historiens du Limousin), 352 pages.

- Jean Pierre Delhoume, Les Temps de misère en Limousin du Xe au XVIIIe siècle, Témoin de notre Histoire no 11, Amitiés généalogiques du Limousin, année 2010.

- Albert Goursault, La société rurale traditionnelle en Limousin. Vol.13 : "Contributions au folklore des provinces de France", V ol.4 : "Ethnographie et folklore du Haut-Limousin et de la Basse-Marche", Ed. Maisonneuve et Larose (1981), p. 752

- J. M. Peterlongo Guide géologique du Massif Central, Ed.Masson 1978.

Articles connexes

Liens externes

- Site de la commune

- Guide touristique de la basse Marche et de la vallée de la Gartempe

- Les 6 communes de la CC Gartempe Saint-Pardoux, site de la Communauté de communes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- histoire rapportée par Mr Valadeau, habitant de Saint-Sornin-Leulac en 2018

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[7].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[8].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- En 1883 et 1884, plusieurs sépultures gallo-romaines furent découvertes sur la propriété du baron Joseph Morel de Fromental au sein du hameau les Chassagnes. L'origine du nom : cassanha (Occitan): endroit planté de chênes[34].

- Le village le Courtioux a pour nom un mot du midi, variante régionale de courtil, jardin clos attenant a la cour, c'est-à-dire à la ferme[35].

- Le moulin des Rampiottes, sur la Brame., s'est appelé indifféremment : moulin des Rampiottes, des Rapiettes(lézards gris), des Roches ou de la Grosse Pierre, suivant les éditions de cartes postales.

- L'origine du nom du hameau le Puybesson vient du mot besson qui signifie jumeau en Occitan (de "bis" en latin). S'agissait-il d'un village où étaient nés plus de jumeaux qu'à l'ordinaire[36] ?

- Le nom du village la Vergne signifie « lieu humide planté d'aulnes » (en occitan : las vergnas).

- Le village de lazaphix s'appelait le Zaphia et les Affis vers le milieu du XVIIIe siècle[37].

- Une branche de la famille de Razes posséda le manoir du Pin-Bernard. En 1693, il passa dans la famille de Gaspard du Fenieu qui se maria avec Marthe de Razes ; à l'abandon, il fut détruit dans les années 1970.

- Jean Potier, écuyer, était seigneur de Planechaud en 1590.

- extrait du registre du cimetière de Cooper Landing : Guimbard, Victor, no dates, Moving the grave of Vic from the highway right of way near Milepost 49 to this site was the beginning of the Cooper Landing Cemetery., Vic was born Feb 19, 1876 at St. Sornin Leulac, Hte Vienne, France. He fell into the Kenai River and drowned about the first of October 1920., Gr #21. Ps: d'après le magazine Forbes,la Kénai river est une des plus belles rivière du monde (saumons,truites,ours et rafting)[45].

- Dispositions de l'arrêté préfectoral du :

- Article 1 - Les communes de Saint-Sornin-Leulac et de Saint-Priest-le-Betoux seront fusionnées en une seule commune qui prendra le nom de Saint-Sornin-Leulac.

- Article 2 - Le chef-lieu de la nouvelle commune est fixé à Saint-Sornin-Leulac.

- Article 3 - Le territoire de la commune de Saint-Priest-le-Betoux sera maintenu en qualité de commune associée et conservera son nom, dans les conditions fixées par la loi 11 juillet 1971 sur les fusions et regroupements des communes.

- Article 4 - La mairie de Saint-Priest-le-Betoux deviendra une annexe de la mairie de Saint-Sornin-Leulac.Les actes d'état civil concernant les habitants de Saint-Priest-le-Betoux continueront à y être établis.

- Article 5 - Une commission consultative sera créée dans la commune de Saint-Priest-le-Betoux.Celle-ci sera présidée par le maire délégué et pourra se saisir de toute affaire intéressant directement la population de Saint-Priest-le-Betoux et sera chargée de veiller au bon fonctionnement de certains équipements ou services mis à la disposition de la population.

- Article 6 - Il sera créé dans la commune associée de Saint-Priest-le-Betoux une section du bureau d'aide sociale de la nouvelle commune.

- Article 7 - La commune associée de Saint-Priest-le-Betoux constituera une section électorale.

- Article 8 - Les personnels des deux communes seront pris en charge par la nouvelle commune.

- Article 9 - La présente convention ratifiée par les deux conseils municipaux par délibération en date du 31 décembre 1972 prendra effet à compter du 1er janvier 1973.

- Article 10 - En aucun cas la fusion simple ne sera prononcée pour la commune de Saint-Priest-le-Betoux afin d'éviter sa disparition et de lui conserver une certaine autonomie.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone, selon la définition de l'Insee.

- histoire rapportée par Mr Penot,ancien chauffeur de taxi à Montulat

- Bull Municipal N°215.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Insee

- Dossier relatif à la commune, [lire en ligne]

- LOG T1M - Évolution du nombre de logements par catégorie.

- LOG T2 - Catégories et types de logements.

- LOG T7 - Résidences principales selon le statut d'occupation.

- EMP T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité.

- EMP T5 - Emploi et activité.

- CEN T1 - Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2012.

- DEN T1 - Créations d'entreprises par secteur d'activité en 2013.

- DEN T2 - Créations d'entreprises individuelles par secteur d'activité en 2013.

Ouvrages

- Jean Pierre Delhoume, Les Temps de misère en Limousin du Xe au XVIIIe siècle, Témoin de notre Histoire no 11, Amitiés généalogiques du Limousin, année 2010.

- p. 40.

- p. 44.

Autres sources

- Carte IGN sur Géoportail

- Répertoire géographique des communes, publié par l'Institut national de l'information géographique et forestière, [lire en ligne].

- J.M.Peterlongo, Guide géologique du Massif Central, Ed.Masson 1978, p. 29.

- « Le terrible hiver de 1708/1709. », sur infoclimat.fr, (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Magnac-Laval - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Sornin-Leulac et Magnac-Laval », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Magnac-Laval - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Sornin-Leulac et Limoges », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Limoges-Bellegarde - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Limoges-Bellegarde - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Limoges-Bellegarde - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- .

- .

- Sylvie Lejeune (de l'IGN), « La religion dans la toponymie », sur le site des Actes du festival de géographie de Saint-Dié-des-Vosges, (consulté le ).

- .

- .

- .

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Villages, villageois et terroirs au XVe siècle.

- Au sein du village Chez Bonnet, une maison, en bordure de route, possède une magnifique cheminée en granit, sans doute d'origine corrézienne, à emboîtements successifs

- .

- « Tout savoir sur le nom COURTIOUX », sur le site genealogie.com de la société Notrefamille (consulté le ).

- .

- Registres des archives municipales.

- Bulletin municipal du mois de septembre 2015, p. ??.

- .

- .

- .

- .

- Archives de la Haute-Vienne, Q152.

- .

- -extrait du registre du cimetière de Cooper Landing.

- .

- « Modifications de communes », sur le Code officiel géographique de la République française (consulté le ).

- art L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

- Bulletin municipal du mois de ???.

- .

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Fichier RFDM2011COM : Revenus fiscaux localisés des ménages - Année 2011 », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- « Liste des monuments historiques de la commune de Saint-Sornin-Leulac », base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Liste des objets historiques de la commune de Saint-Sornin-Leulac », base Palissy, ministère français de la Culture.

- « Liste des lieux et monuments de la commune de Saint-Sornin-Leulac à l'inventaire général du patrimoine culturel », base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Liste des objets de la commune de Saint-Sornin-Leulac à l'inventaire général du patrimoine culturel », base Palissy, ministère français de la Culture.

- « la Gartempe et ses moulins », sur le site personnel d’Émile Fauvet (consulté le ).

- « CRDO/COCOON: metadata: Enoncés dans le parler occitan limousin marchois de Gartempe », sur purl.org (consulté le ).

- Michel Dupeux, Le patois de la Basse-Marche, Herbeys, Edition du 15/02/2013 à compte d'auteur, pour celui de la commune de Saint-Hilaire-la-Treille (87) et celui de l'amicale des anciens élèves

- Charles De Tourtoulon et O.Bringuier (1876) Étude sur la limite géographique de la langue d'oc et de la langue d'oïl (avec une carte), Paris: Imprimerie Nationale(rééd.2007,Masseret-Meuzac:Institut d'Estudis Occitans de Limosin/Lo Chemin de Sent Jaume)

- Albert Goursault, La société rurale traditionnelle en Limousin. Vol.13:"Contributions au folklore des provinces de France", Vol.4: "Ethnographie et folklore du Haut-Limousin et de la Basse-Marche", Ed. Maisonneuve et Larose (1981), p.752

- « Andréa Aimée Antoinette Beaudelet 1914–2001 - webtrees », sur arbre2.fressengeas.net (consulté le ).

- Michel Dupeux, Le patois de la Basse-Marche, Herbeys, Édition du 15/02/2013 à compte d'auteur, pour celui de la commune de Saint-Hilaire-la-Treille (87) et celui de l'amicale des anciens élèves

- .

- « Carte Limousin - France », sur getamap.net (consulté le ).

- http://www.senat.fr/senateur-3eme-republique/mazurier_xavier1780r3.html

- « Haute-Vienne (87) > Saint-Sornin-Leulac > École », sur le site du ministère de l'Éducation nationale (consulté le ).

- .