Saint-Guyomard

Saint-Guyomard [sɛ̃ ɡɥijɔmaʁ] est une commune française, située dans le département du Morbihan en région Bretagne.

| Saint-Guyomard | |

Mairie de Saint-Guyomard. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Morbihan |

| Arrondissement | Vannes |

| Intercommunalité | De l'Oust à Brocéliande Communauté |

| Maire Mandat |

Maurice Braud 2020-2026 |

| Code postal | 56460 |

| Code commune | 56219 |

| Démographie | |

| Gentilé | Guyomardais, Guyomardaise |

| Population municipale |

1 407 hab. (2020 |

| Densité | 72 hab./km2 |

| Population agglomération |

16 453 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 46′ 54″ nord, 2° 30′ 45″ ouest |

| Altitude | 96 m Min. 20 m Max. 108 m |

| Superficie | 19,67 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Vannes (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Moréac |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.saint-guyomard.fr/accueil_saint_guyomard |

Géographie

Situation

Saint-Guyomard est située dans le Morbihan, entre Vannes (au sud) et Ploërmel (au nord) à 7 km de Malestroit. Elle est située au cœur des « Landes de Lanvaux », largement boisées aujourd'hui autour de Trédion. Elle est séparée de Sérent dont elle fut longtemps une trève par la pittoresque vallée de la Claie, qui avec l'Arz (au sud mais ne coulant pas en Saint-Guyomard) est une des principales rivières des landes de Lanvaux, bordées à l'est par l'Oust dont elles sont tributaires, et qui les entaillent profondément.

Le point le plus bas est à 20 m d'altitude, le plus haut à 107 m. La commune présente un paysage varié et vallonné de bocages, de forêts (forêt de Molac au sud, bois de Brignac et bois de Lanvaux au nord-ouest...) et de landes résiduelles. La majeure partie de la commune est un plateau relevé entaillé du nord au sud par des ruisseaux tributaires de la Claie : ruisseaux du Grand Breuil, du Glouby, etc.).

Une particularité de la commune est la « grotte aux Loups » près de Lézonnais.

La forêt de Molac au sud de la commune présente la singularité d'être une des grandes forêts privées de Bretagne avec 1 500 ha.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Lizio », sur la commune de Lizio, mise en service en 1995[7] et qui se trouve à 9 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,8 °C et la hauteur de précipitations de 984,5 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Vannes-Séné », sur la commune de Séné, mise en service en 1998 et à 25 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 12,3 °C pour 1981-2010[11] à 12,4 °C pour 1991-2020[12].

Urbanisme

Typologie

Saint-Guyomard est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [13] - [14] - [15].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Vannes, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 47 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[16] - [17].

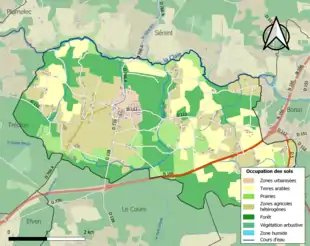

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l' occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 3,3 % | 66 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 21,6 % | 428 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 12,9 % | 255 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 28,0 % | 555 |

| Forêts de feuillus | 7,5 % | 148 |

| Forêts de conifères | 17,1 % | 339 |

| Forêts mélangées | 9,5% | 189 |

| Source : Corine Land Cover[18] | ||

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous la forme Dyomar en 1542 ou 1546[19] - [20]. Les curés en écrivaient le nom, Saint-Dyomart, tradition qui s'est poursuivie jusqu'en 1726.

Saint-Guyomard est ainsi nommée d'après le nom de personne Guyomard, forme francisée du breton Guyomarc'h[21]. Les patronymes Guyomard, Guiomar, Guyomarc'h, Guyonvarc'h (forme mutée : mutation adoucissante m > v), etc. sont fréquents en Bretagne[22]. C'est également le prénom hériditaire des vicomtes de Léon sous la forme Guyomarch.

L'anthroponyme Guyomarc'h, forme mutée Guyonvarc'h, représente le composé breton uuiu (forme mutée guiu) ho marc'h « digne [d'avoir un] bon cheval »[23] - [24].

Saint-Guyomard est un démembrement de la paroisse de Sérent qui possédait jadis trois trèves (Le Roc, Lizio et donc, Saint-Guyomard). Dès 1542, cette trève était aussi appelée Saint-Maurice.

La forme bretonne proposée par l'Office publique de la langue bretonne est Sant-Gwioñvarc'h[25].

Histoire

Le XIXe siècle

Le des troubles graves éclatèrent à Malestroit lors des élections pour le conseil d'arrondissement : les électeurs de 4 communes (Sérent, Lizio, Saint-Abraham, Saint-Guyomard) se disputèrent pour savoir quelle commune voterait la première : « les pierres que se jetaient les combattans atteignirent beaucoup de vitres et quelques habitans de Malestroit ; aussitôt la Garde nationale fut convoquée et, par un mouvement de frayeur fort regrettable, elle tira sur les paysans de ces communes. Deux furent atteints assez grièvement ; on pense que la blessure de l'un d'eux est mortelle. Nous avons demandé que l'on fit voter chaque commune au chef-lieu de la commune, et non au chef-lieu de canton »[26]. Dans un autre article paru quelques jours plus tard le même journal précise que le commencement des troubles serait dû à des électeurs de Ruffiac qui auraient commencé dans l'après-midi à frapper des électeurs de Sérent qui commençaient à danser et qu'une trentaine de Sérentais auraient été blessés[27].

L'Entre-deux-guerres

Le bourg de Saint-Guyomard (carte postale, vers 1925).

Le bourg de Saint-Guyomard (carte postale, vers 1925).

Politique et administration

Démographie

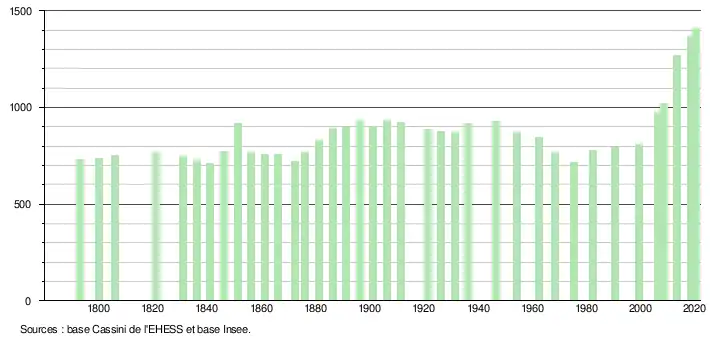

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[29]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[30].

En 2020, la commune comptait 1 407 habitants[Note 7], en augmentation de 7,32 % par rapport à 2014 (Morbihan : +3,12 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture et patrimoine

Lieux et monuments

- Le château de Brignac (XVe-XVIe siècle) :

Surplombant les méandres de la rivière Claie, il est le siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu successivement aux familles Brignac (XVe siècle), Papin (1573), Kerguézec, Quistinic (1642), Rosmadec, Talhouët (1697), Montgermont (1831) et Neuchèze (1930).

Pierre de Brignac, premier propriétaire de la seigneurie, était un fidèle du duc François II et de la duchesse Anne. De ses séjours à Amboise ou à Blois lui vint l’envie d’égayer le vieux castel de ses aïeux. En signe de prérogatives seigneuriales, il ajouta au corps de logis une tour-donjon qui hésite toujours entre les préoccupations défensives et celles de l’agrément et confort propres à la Renaissance. Elle est dotée d'un escalier à vis desservant les différents étages et porte l'inscription « Fait par P. de Brignac et Péronnelle de Robien, l'an 1509 ». Un second corps de logis de plan carré a été construit à l’arrière de la tour, ouvrant à chaque niveau l’espace d’un véritable appartement. La seigneurie de Brignac passe ensuite à François de Kerguézec en 1642 puis à Marguerite de Quistinic, et enfin aux Guillemet (vers 1668). À la fin du XVIIe siècle, Sébastien de Rosmadec, maître du lieu et déjà propriétaire de Bohurel à Sérent et de la Cour de Bovrel, vend sa seigneurie en 1697 à la famille de Talhouët. Le château, passant ainsi de mains en mains, se voit ajouter une aile perpendiculaire sur façade. Six fenêtres encadrées de moulures et couronnées d'une accolade à chou et à crosses s'étagent toujours au-dessus de sa belle porte en anse de panier (1509).

- La Cour de Bovrel :

Ce château ou Cour de Bovrel (XVe-XVIe siècle) était le siège de la seigneurie du Bovrel ou Botvrel, ayant autrefois droit de haute, moyenne et basse justice. Le domaine a été propriété successive des familles Comenan, Rosmadec (1500) et Ollivier (1681). Lors de la Réformation de 1536, la seigneurie est passée aux familles de Quistinic puis, par alliance, Rosmadec. En 1681, Anne de Goulaine cède sa seigneurie de Bovrel à Sébastien de L'Ollivier dont l’une des descendantes, Marie Philippe de Lollivier de Saint-Maur, sera décapitée à Paris en . Après la Révolution, le domaine, passant aux mains des familles Trégouet, Gousset, Le Brusq, voit la naissance de l'écrivain Joseph Marie Loaisel de Tréogate (1752-1812). À partir des années 1970, le lieu deviendra un foyer culturel d'Art et d'Artisanat. Sa belle porte est couronnée d'une accolade à crochet et de part et d'autre, de hauts pinacles sculptés. Le portail en anse de panier est fermé par une porte en fer forgé : à son sommet trône un blason.

- La chapelle Saint-Maurice[33] :

Cette petite chapelle porte le nom de Saint-Maurice en hommage au saint patron du village qui lui-même répond indifféremment aux deux appellations (Saint-Guyomard, officiellement ou Saint-Maurice, affectivement).

C’est au IIIe siècle de notre ère que, Saint-Maurice se trouvant parmi les soldats venus d'Orient prêter main-forte à l'empereur romain Maximien en difficulté en Valais (Saint-Maurice (Valais)), il refusa de sacrifier aux idoles et de persécuter les chrétiens. Un tel manquement lui valut d’être mis à mort avec ses compagnons en 302 ; voir Eucher de Lyon. Ce soldat, ce martyr décapité est représenté sous les traits d'un homme blanc dans la plupart des pays d'Europe alors qu'en vérité il s'agissait d'un égyptien de couleur noire comme le montre encore aujourd'hui la cathédrale de Magdebourg, en Allemagne.

Le petit bâtiment érigé au XVe siècle a succédé à un sanctuaire primitif, lui-même bâti sur un autel païen comme en témoignent le menhir couché (pierre de chevet) et la fontaine de dévotion toute proche. L'intérieur de la chapelle date de 1777.

Mais cette attribution de la chapelle Saint-Maurice à saint Maurice d'Agaune, reprise par de nombreux auteurs et sites Internet, est probablement une confusion. En fait, la chapelle est dédiée à saint Maurice de Carnoët comme l'affirme Albert Le Grand dans sa "Vie des Saints"[34].

Hors sa porte en plein cintre, les statues polychromes de saint Guyomard et de saint Maurice (XVIIIe siècle) ou le vitrail représentant le même saint patron, cet édifice rectangulaire est sans grand caractère. Depuis le XIXe siècle, les travaux d’entretien y vont bon train : voûte et enduit des murs, réfection des faces Sud et Nord et, en 1980, remplacement du vitrail brisé.

Dûment consacrée mais sans autre utilisation qu’un pardon annuel, la chapelle Saint-Maurice est aujourd’hui l’une des onze stations estivales du parcours Arts Capella mêlant (gratuitement) découverte du patrimoine et art contemporain au cœur-même des Landes de Lanvaux.

- La Fontaine

- Le Menhir de Coennely

- L'église Saint-Guyomard

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | De gueules à la croix tréflée d'argent cantonnée en chef de deux corbeaux affrontés de sable; au chef palé d'argent et d'azur, chaque pal d'argent chargé d'une moucheture d'hermine de sable. |

|---|---|---|

| Détails |

Personnalités liées à la commune

- Joseph Marie Loaisel de Tréogate, fils de Anne-Marie de la Cour (inhumée au cimetière de Saint-Guyomard en 1762) et de Vincent Joseph Loaisel (inhumé en 1769, à Malestroit), il est né en 1752 au manoir de Bovrel, (Saint-Guyomard, Morbihan) où il a passé son enfance et pris le goût de la nature. Il a écrit nombre de romans et de pièces de théâtre : Florello (1776) considéré comme une possible préfiguration des romans américains d'un autre Breton : François René de Chateaubriand ; La Comtesse d'Alibre (1779) ; Dolbreuse (1783) où sont contés les remords d'un jeune officier ; Ainsi finissent les grands amours (1788), un titre programme : l’amour, donc, et même l'amour épistolaire : le récit se déroulant à travers les seules lettres du chevalier, adressées à un confident ou à la femme aimée ; Le Château du diable (1793) ; Lucile de Milcourt, ou le cri du sentiment (1794), etc. Ces œuvres sombres, bucoliques et préromantiques aux héros passionnés et tourmentés font montre assez fréquemment d’allusions géographiques instaurant un lien étroit entre personnages et romancier. Mention locale à la « rivière d’Aoust traversant Malestroit », au château de Dolbreuse qui rappelle clairement les tours de Largoët à Elven, sans compter les fontaines, ruisseaux, bois sombres et autres « berceaux de chèvrefeuille » qui implantent sans nulle équivoque leur auteur. Rallié à la Révolution, il devient auteur dramatique et se voit pensionné comme tel par la Convention. Il entre ensuite dans l’administration des postes et continue d’écrire pour le théâtre. À sa mort, à Paris, en 1812, il laissera 17 pièces. Extrait de Ainsi finissent les grandes passions : « Je fus élevé dans une maison de paix ; j’avois le meilleur des pères. J’eus aussi une mère tendre et une sœur chérie ; ils sont morts... je n’ai plus que des cendres à visiter et des larmes à répandre dans le lieu de ma naissance : je possédois aussi un petit manoir au milieu des champs, un petit bois, un petit verger. Ces biens touchans, ces jours si doux sont perdus pour moi; ils n’existent plus que dans ma mémoire, qui se perdra bientôt elle-même dans l’abîme du tems. Mes bons parens, et leur fille et leur malheureux fils, seront oubliés sur la terre... personne ne se souviendra de nous... ».

- François Louis Barthélémy Dufresche, comte de la Villorion, né le à Cournon 56, après de brillantes études au séminaire des Trente-Trois de Paris, il est licencié en droit canon et civil à la Sorbonne. Après des études théologiques, il devient prêtre de la Compagnie de Jésus. Prieur de Saint-Guyomard. Il revient à Paris pour être enseignant au séminaire des Trente-Trois. Conseiller au Parlement de Paris, des missions lui sont confiées auprès de Saint-Père à Rome. Fait chevalier de l'Éperon d'Or ou de la Milice Dorée, pour services rendus au Vatican, par le pape Pie VII, qui le fait comte Palatin. Nommé directeur de l'hôpital des Incurables de Paris, qui deviendra par la suite, l'hôpital Laennec. Mort en 1827.

- Michel Hoëllard est né en 1952 à Paris de parents émigrés originaires de Launay-Bijus, Saint-Guyomard. Il a d'abord écrit pour des revues littéraires. Rédacteur en chef de la défunte revue culturelle et littéraire en ligne Arsnumero dont l'accroche, Tout le monde ne peut pas lire Arsnumero, donnait assez le ton, il est également l'auteur de romans et de nouvelles publiés en France et en Italie (en français et en italien).

- Les recteurs de la paroisse

| Nom | Prénom | Fonction | Début de mandat | Fin de mandat |

|---|---|---|---|---|

| LE CADRE | Sylvestre | Sub-curé | 1602 | 1623 |

| VAILLANT | Yves | Sub-curé | 1623 | 1626 |

| MAROT | Julien | Sub-curé | 1626 | 1639 |

| DROUIN | Jean | Curé | 1639 | 1672 |

| BOUEIFFOUX | Anselme | Curé | 1673 | 1674 |

| BOUEIFFOUX | Jean | Curé | 1674 | 1682 |

| BOUEIFFOUX | Joseph | Curé | 1682 | 1687 |

| NAYL | Guillaume | Curé | 1688 | 1689 |

| THEBAUD | Julien | Curé | 1690 | 1699 |

| SENE | Vincent | Curé | 1700 | 1709 |

| GUYMART | Joseph | Curé | 1709 | 1728 |

| VALY | Pierre François | Curé | 1730 | 1732 |

| FAUCHEUX | Yves | Curé | 1733 | 1734 |

| PUISSANT | Mathurin | Curé | 1734 | 1775 |

| DREAN | Mathurin Jean | Curé | 1775 | 1779 |

| BRIEND | Noël | Curé | 1779 | 1792 |

| THOMOUX | Melaine | Recteur | 1802 | 1816 |

| FORDOS | René Joseph | Recteur | 1816 | 1817 |

| DUFRESCHE | François | Recteur | 1817 | 1827 |

| JOUBART | François | Recteur | 1828 | 1851 |

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Lizio - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Guyomard et Lizio », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Lizio - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Guyomard et Séné », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Vannes-Séné - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Vannes-Séné - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Vannes », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole ; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6), p. 604a.

- Site de KerOfis : Saint-Guyomard

- ibidem

- Hervé Abalain, Noms de famille bretons, Editions Jean-Paul Gisserot, 2000, p. 20 (lire en ligne)

- Albert Dauzat (préface de Marie-Thérèse Morlet), Noms et prénoms de France, éditions Larousse 1980, p. 316b.

- Hervé Abalain, op. cit.

- KerOfis, ibidem

- « On lit dans le journal La Concorde du Morbihan du 30 août », Journal des débats politiques et littéraires, (lire en ligne, consulté le ).

- « On lit dans La Concorde du Morbihan du 2 septembre », Journal des débats politiques et littéraires, (lire en ligne, consulté le ).

- « Municipales à Saint-Guyomard. Trois adjoints élus pour épauler le maire Maurice Braud », sur Ouest-France, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- http://fr.topic-topos.com/chapelle-saint-maurice-saint-guyomard

- Albert Le Grand,... ; revu et corrigé par messire Guy Autret, Les vies des saints de la Bretagne Armorique : ensemble un ample catalogue chronologique et historique des evesques d'icelle... et le catalogue de la plupart des abbés, blazons de leurs armes et autres curieuses recherches..., 5e édition, J. Salaün, Quimper, 1901, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5038760/f512.image.r=Clohars-Fouesnant.langFR

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie de Saint-Guyomard

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Saint-Guyomard sur le site de l'Institut géographique national

- Saint Guyomard sur le site de la Communauté de Communes du Val d'Oust et de Lanvaux