Rue du Château-d'Eau

La rue du Château-d'Eau est une voie du 10e arrondissement de Paris.

10e arrt Rue du Château-d'Eau

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 10e | ||

| Quartier | Porte-Saint-Denis, Porte-Saint-Martin | ||

| Début | 1, boulevard de Magenta | ||

| Fin | 68, rue du Faubourg-Saint-Denis | ||

| Voies desservies | Rue de Lancry rue Taylor rue Lucien-Sampaix cité Riverin rue Bouchardon rue Pierre-Bullet rue du Faubourg-Saint-Martin boulevard de Strasbourg |

||

| Morphologie | |||

| Longueur | 692 m | ||

| Largeur | 13 m | ||

| Historique | |||

| Dénomination | 11 juin 1851 | ||

| Ancien nom | Rue Neuve-Saint-Nicolas rue Neuve-Saint-Jean |

||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 1910 | ||

| DGI | 1916 | ||

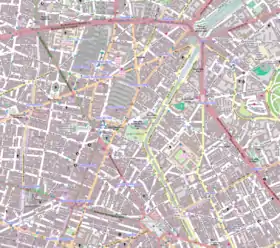

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 10e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

La rue commence au 1, boulevard de Magenta et se termine 68, rue du Faubourg-Saint-Denis. Elle croise notamment le boulevard de Strasbourg où se trouve la station de métro Château d'Eau à laquelle elle donne son nom.

La rue du Château-d'Eau est desservie notamment par les stations de métro République et Château d'Eau.

Origine du nom

La rue porte son nom du fait qu'elle menait, à son extrémité est, au château d'eau — qui était en fait une fontaine — qui se trouvait à l'emplacement de l'actuelle place de la République, qui s'appela d'ailleurs « place de Château-d'Eau » jusqu'en 1879.

Le Château-d'Eau était une fontaine construite d'après les dessins de Girard, formée d'un bassin circulaire au milieu duquel s'élevaient en gradins trois autres bassins, dans lesquels huit lions en bronze lançaient l'eau par la gueule. Inaugurée le , elle était placée au centre de la place du Château-d'Eau, sur la gauche du monument actuel de la République. Lors de la transformation de cette place en 1869, la fontaine aux lions après avoir été enlevée et transportée dans la cour d'entrée du marché-abattoir de La Villette (actuelle place de la Fontaine-aux-Lions) où elle sert d'abreuvoir pour le bétail[1], puis réédifiée en 1880 place Daumesnil.

Historique

La partie, comprise entre la rue Léon-Jouhaux et la rue du Faubourg-Saint-Martin était anciennement un chemin qui longeait, du côté de la ville, le Grand Égout découvert. Dans les années 1760, l'égout commence à être couvert pour des raisons de salubrité, créant de facto une rue, que le plan de Verniquet indique sous le nom de « rue Neuve-Saint-Nicolas », nom qu'elle devait à une enseigne. Une ordonnance du porte :

- « Article 1. Est déclarée d'utilité publique l'exécution immédiate de l'alignement du côté droit, numéros pairs, de la « rue Neuve-Saint-Nicolas-Saint-Martin », tel qu'il a été arrêté par l'ordonnance royale du 6 mars 1828. En conséquence, la Ville de Paris est autorisée à acquérir à l'amiable, au prix qui sera fixé par une expertise contradictoire, et, s'il y a lieu, par l'application de la loi du 7 juillet 1833, les bâtiments et terrains qui excèdent l'alignement ci-dessus mentionné, etc. »

Cette importante amélioration a été complètement réalisée en 1841.

La partie, comprise entre la rue du Faubourg-Saint-Martin et celle du Faubourg-Saint-Denis était originairement, comme la précédente, le chemin qui longeait le grand égout. Sa dénomination de « rue Neuve-Saint-Jean » lui venait d'une enseigne. Une ordonnance royale du a déclaré d'utilité publique l'élargissement de cette rue au droit des maisons no 2, 4 et 6 et de la propriété no 65, sur la rue du Faubourg-Saint-Martin. Cet élargissement a été complètement exécuté en 1843.

En vertu d'une décision ministérielle, du , la « rue Neuve-Saint-Nicolas » et la « rue Neuve-Saint-Jean » sont réunies sous la seule et même dénomination de « rue du Château-d'Eau ».

Les aménagements du Second Empire transforment la physionomie de la rue : les boulevards de Magenta et de Strasbourg sont percés, la mairie du 10e arrondissement, la caserne de pompiers et le marché Saint-Martin sont construits, etc.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- No 3 : bourse du travail de Paris, construite de 1888 à 1896 par Joseph-Antoine Bouvard (1840-1920), alors architecte de la Ville de Paris. Sa façade imposante de cinq étages aux pilastres corinthiens monumentaux surmontés d'une horloge est de style « Renaissance classique ».

- No 8 : immeuble de rapport construit par Jules Sédille et son fils Paul.

- No 16 : immeuble construit en 1846 par Jules et Paul Sédille, architectes du « premier » magasin Printemps, à Paris avant son incendie.

- No 16 : vers 1778, Charles-Henri Sanson, bourreau de Paris sous la Révolution française, s'installa à ce même numéro (rue Neuve-Saint-Jean à l'époque)[2].

- Au no 20 se trouvait la salle de bal, salle Barthélemy, du nom de l'architecte qui l'avait construite en 1847 ; elle sera démolie en 1866[3].

- No 29 : Maison de la culture yiddish, inaugurée ici le en présence de David de Rothschild[4] ; on y trouve la bibliothèque Medem.

- Nos 31-33 : marché Saint-Martin édifié en 1854 et modernisé, à l'exception des portes d'entrée, en 1987.

- No 34 : ancien petit bistrot Belle Époque Le Petit Château d’eau, qui a conservé sa décoration de 1904.

- No 39 : la plus petite maison de Paris avec seulement 1,20 m de large pour 5 m de haut[5].

- Nos 42-44-46 : ancien immeuble de rapport Louis-Philippe à trois portails, aujourd'hui séparés, donnant sur plusieurs cours traversantes typiques du quartier.

- No 45 : réalisé par l’architecte Rives, l’immeuble est primé au Concours de façades de la ville de Paris de 1901[6].

- No 48 : anciens communs de l'hôtel Gouthière, devenus petits ateliers industriels au XIXe siècle. Quartier général du candidat PS Benoît Hamon pour l'élection présidentielle de 2017[7].

- No 50 : caserne de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris construite en 1849 pour loger la 2e compagnie de pompiers.

- No 52 : tribunal d'instance dans la mairie du 10e arrondissement construite à partir de 1892[8] sur l'emplacement de l'ancienne caserne du Château-d'Eau incendiée en 1848[9].

- No 61 : ancien café-concert créé en 1876, qui prend le nom de Concert du XIXe siècle en 1882, puis successivement ceux d'Éden-Comédie et Nouveau-Théâtre du Château d'Eau[10], avant — de 1946 à 1965 — devenir le cinéma Le Château d'Eau[11]. Dans les années 1990, la salle est exploitée en tant que cabaret Les Étoiles, mais cesse son activité en 2007. Les locaux sont repris en 2011, les nouveaux propriétaires y entreprennent d'importants travaux tout en conservant l'esprit du lieu, préservant ainsi le dernier nom d'enseigne (cependant la façade néo-classique n'est pas conservée)[12]. Depuis la réouverture en novembre 2014, Les Étoiles cumule des activités de salle de concert, club, espace événementiel et lieu de création.

- En , le groupe homosexuel Arcadie se dote d'un lieu d'accueil, pudiquement baptisé Club littéraire et scientifique des pays latins (Clespala)L[13], au 61, rue du Château-d'Eau, qui fut de fait longtemps le seul lieu de Paris et même de toute la France où deux personnes de même sexe pouvaient danser ensemble sans souci. Des banquets, des débats, des conférences et des après-midi dansantes (une fois par mois) se développent, accueillant chaque mois jusqu'à dix mille personnes[13]. Le groupe disparaît en 1982[14].

- No 68 : immeuble signalé comme « maison de tolérance » féminine et masculine en 1916[15].

- No 76 : ancien siège de l'éditeur Charles Levy, qui édita notamment des affiches pour le théâtre des Folies Bergère, les Affiches américaines Charles Levy.

Galerie

La bourse du travail, 3, rue du Château-d'Eau (1906). Grève pour les huit heures.

La bourse du travail, 3, rue du Château-d'Eau (1906). Grève pour les huit heures. Une entrée du marché Saint-Martin (2010).

Une entrée du marché Saint-Martin (2010). La plus petite maison de Paris, 39, rue du Château-d'Eau (2010).

La plus petite maison de Paris, 39, rue du Château-d'Eau (2010). Vue des bâtiments de la rue.

Vue des bâtiments de la rue.

Notes et références

- « La Fontaine aux lions de Nubie », paris1900.lartnouveau.com.

- Henri Sanson, Mémoires des Sanson, Dupray de la Mahérie éditeur, 1862, tome 3, chapitre XIII, p. 286.

- , Nouveau dictionnaire historique de Paris, Gustave Pessard préface de Charles Normand, 1904, p. 319.

- Maison de la culture yiddish, www.yiddishweb.com.

- Le Gaulois, mercredi 6 janvier 1897, no 5540, Échos de Paris.

- « Façades parisiennes », Le Journal, , sur RetroNews.

- Laure Bretton, « Dans le nouveau QG de Benoît Hamon, intellos, citoyens et socialistes de tout poil », liberation.fr, 12 février 2017.

- « Mairie du 10e arrondissement », sur www.paris.fr.

- Félix de Rochegude, Promenades dans toutes les rues de Paris, 1910, p. 31.

- À ne pas confondre avec l'ancien théâtre du Château-d'Eau qui était situé rue de Malte dans le 11e arrondissement de Paris.

- https://www.etoiles.paris/presentation

- Félix de Rochegude, Promenades dans toutes les rues de Paris, 1910, p. 38.

- Frédéric Martel, Le Rose et le Noir, Paris, Le Seuil, , 793 p., Chapitre III, pp. 100-117.

- Christian Colombani, « La fin d'" Arcadie " " Et quant à moi, André Baudry... " », sur lemonde.fr, (consulté le ).

- Régis Revenin, « L'émergence d'un monde homosexuel moderne dans le Paris de la Belle Époque », Revue d'histoire moderne et contemporaine, 2006/4 (no 53-4), p. 74-86.

_-_2021-06-25_-_1.jpg.webp)