Boulevard de Strasbourg (Paris)

Le boulevard de Strasbourg est situé dans le 10e arrondissement de Paris.

10e arrt Boulevard de Strasbourg

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 10e | ||

| Quartier | Porte-Saint-Denis Porte-Saint-Martin |

||

| Début | 10, boulevard Saint-Denis | ||

| Fin | 7, rue du 8-Mai-1945 (gare de l'Est) |

||

| Morphologie | |||

| Longueur | 775 m | ||

| Largeur | 30 m | ||

| Historique | |||

| Création | 1852 | ||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 8714 | ||

| DGI | 9100 | ||

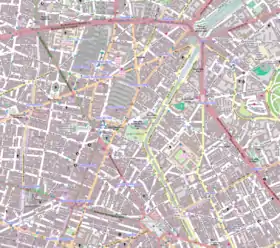

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 10e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

Il commence au 7, boulevard Saint-Denis et finit au 7, rue du 8-Mai-1945. Il prolonge le boulevard de Sébastopol et débouche sur la gare de l'Est.

Sa longueur est de 775 m, et sa largeur minimale de 30 m. Le boulevard Strasbourg est, notamment vers le carrefour avec la rue du Château-d'Eau, le cœur d'un des deux quartiers africains de Paris. Il est dominé par des boutiques, des salons de beauté et des restaurants d'immigrés afro-antillais et sub-sahariens[1].

Le boulevard de Strasbourg est desservi par les stations de métro Strasbourg - Saint-Denis, Château d'Eau et Gare de l'Est.

Origine du nom

Son nom est celui de la capitale alsacienne, Strasbourg. Il est dû à la proximité de la gare de l’Est appelée à l'époque « embarcadère du chemin de fer de Strasbourg ».

Historique

Paris, dès l'origine de cette ville, s'était développé de l'est à l'ouest, comme toutes les cités qui suivent le cours des fleuves. Ces développements naturels, irrésistibles, avaient nécessité, à chaque siècle, l'ouverture de grandes voies suivant cette direction.

Paris comptait au milieu du XIXe siècle un nombre bien suffisant d'artères parallèles, ainsi, les quais, les rues Saint-Honoré, Rambuteau, les boulevards intérieurs et, en dernier, la rue de Rivoli.

Mais en fait de voies perpendiculaires au fleuve, l'indigence était complète. La rue du Temple, les rues Saint-Martin, Saint-Denis et Montmartre, étaient en certains endroits et sont encore de véritables ruelles dans lesquelles s'engouffrait une circulation surabondante d'activité.

À côté de ces vérités administratives reconnues par les magistrats, apparaissait, comme pour les fortifier, l'urgente nécessité de créer à nos gares d'embarcadères de larges déversoirs pour faciliter l'écoulement instantané de la foule et la répandre dans le cœur de Paris. Parmi ces embarcadères trop à l'étroit, qui étouffaient faute d'air, celui de Strasbourg se trouvait encore dans cette position fâcheuse de dérober aux regards une architecture vraiment digne de l'admiration publique.

Cette double circonstance suggéra à l'un des notables habitants du 5e arrondissement d'alors, monsieur de Chambine, l'heureuse idée de créer une grande voie qui, démasquant le magnifique embarcadère de Strasbourg, aboutirait au boulevard Saint-Denis, et pourrait, ultérieurement, être continuée jusqu'à la place du Chatelet. Cette pensée administrative monta jusqu'au chef de l'État, qui se plut à la féconder.

Le boulevard de Strasbourg est une percée haussmannienne réalisée à partir de 1852. Le principe de sa création a été approuvé par décret du et a été entériné par le décret du .

- « Louis Napoléon Bonaparte, Président de la République française, … vu le décret du 10 mars 1852, qui a approuvé, en principe, rétablissement, à Paris, d'un nouveau boulevard dit de Strasbourg, de 30 mètres de largeur, pour communiquer, en ligne directe, du boulevard Saint-Denis à l'embarcadère du chemin de fer de Strasbourg, et a accordé une subvention, au nom de l'État, en faveur de cette entreprise; décrète :

- Article 1 - Est déclaré d'utilité publique l'établissement immédiat, à Paris, du boulevard de Strasbourg, suivant les alignements d'un plan ci-annexé, qui assigne une moindre largeur de 30 mètres à cette voie nouvelle. Le traité conclu, le 27 septembre 1852, pour l'exécution, à forfait, de cette entreprise, entre le préfet de la Seine, représentant la ville de Paris, et les sieurs Ardoin père et fils, banquiers, et dont une expédition demeure également annexée au présent décret, est approuvé dans toutes ses clauses et conditions. En conséquence, lesdits sieurs Ardoin, subrogés aux droits et obligations résultant pour la ville de Paris, tant de la loi du 3 mai 1841 (article 63) que de l'article 2 du décret du 20 mars 1852, sont autorisés à acquérir, soit à l'amiable, soit, s'il y a lieu, par voie d'expropriation, des terrains ou portions de terrains, bâtis ou non bâtis, dont l'occupation est nécessaire, tels, au surplus, qu'ils se trouvent indiqués par des teintes jaunes sur ledit plan.

- Article 2 - Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

- Fait au palais des Tuileries, le 8 novembre 1852.

- Signé Louis Napoléon Bonaparte. Le ministre de l'Intérieur, signé F. de Persigny. »

Le traité passé entre la ville de Paris et MM. Ardoin, le 27 septembre 1852, porte :

- « Article 8 - En retour des engagements ci-dessus, l'État et la ville de Paris, dans la proportion d'un tiers pour l'État et de deux tiers pour la Ville, s'engagent à payer à MM. Ardoin une somme à forfait de 7 750 000 francs en capital.

- Cette somme de 7 750 000 francs leur sera payée en 4 annuités de 1 937 500 francs chacune, de principal, dont la première sera exigible le 31 décembre prochain, si toutefois les expropriations qui mettront la Ville en possession de la voie nouvelle sont terminées à ladite époque, ou après l'issue de ces expropriations, si cette procédure n'était pas terminée au 31 décembre prochain. Les trois autres annuités seront payées d'année en année, le tout avec intérêts à 5 % l'an, à partir du jour où la propriété de la totalité des immeubles nécessaires à la voie publique aura été assurée à la Ville.

- Nous, Préfet de la Seine, nous réservons expressément pour l'État et la Ville de Paris la faculté de se libérer avant les termes ci-dessus indiqués, et par anticipation, pour diminuer les intérêts à payer, si l'Administration le juge convenable. »

Les expropriations, commencées en février 1853, furent terminées en mars suivant : le chiffre des indemnités s'éleva à la somme de 8 392 000 francs.

Son percement en cœur d'îlot entre la rue du Faubourg-Saint-Denis et la rue du Faubourg-Saint-Martin a fait disparaître :

- la cité d'Orléans

- la rue Neuve-de-la-Fidélité

- la rue du Marché-Saint-Laurent

- le marché Saint-Laurent

- la rue de la Charité

ainsi qu'un certain nombre de maisons :

- du passage de l'Industrie

- du passage Brady

- de la rue du Château-d’Eau

- du passage du Désir.

Le 10 décembre 1853 eut lieu l'inauguration du nouveau boulevard.

Le 23 mars 1918, durant la première Guerre mondiale, un obus lancé par la Grosse Bertha explose boulevard de Strasbourg, devant la Gare de l'Est[2]

Inauguration du boulevard, le 10 décembre 1853 (ancien 5e arrondissement de Paris).

Inauguration du boulevard, le 10 décembre 1853 (ancien 5e arrondissement de Paris). Salon de coiffure en 1910 (photo d'Eugène Atget).

Salon de coiffure en 1910 (photo d'Eugène Atget).

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- Au no 2 se trouve le musée de l'Éventail.

- Au no 8 se trouvait la Salle du Globe, où se tient, le 25 avril 1905, le « congrès du Globe », lors duquel la SFIO est officiellement créée[3]. A cette adresse a également existé le 120 Nuits (1983-1984).

- Au no 4 du boulevard se trouve la salle de théâtre Comédia, anciennement l'Eldorado, qui a également un accès au 11, rue du Faubourg-Saint-Martin. La salle est inscrite monument historique[4].

- Au no 13 se trouvait La Scala, un café-concert. Un théâtre portant le même nom ouvre en 2018.

- Au no 14 se trouve le théâtre Antoine-Simone-Berriau, inscrit monument historique[5].

- Au no 17 est ouvert en 1893 le café-concert Le Concert de la Ville Japonaise, devenu un cinéma en 1911, sous le nom de Le Bourdon, puis en 1912, de Paris-Ciné, renommé L'Archipel depuis 2001.

- Au no 19, la philosophe Simone Weil vit avec sa famille dans sa jeunesse[6].

- Au no 39 se trouve le cinéma Le Brady.

- Au no 58 habitait Annette Zelman, déportée à Auschwitz à l'âge de 20 ans.

- Au no 60 se trouvait « À la sources des Inventions », magasin de maquettes modèle réduits tenu par la famille Michel de 1906 à 1993[7].

- Au no 66 était l'entreprise de bronzes de Louis-Antoine Marquis (1811-1885), principal fournisseur des palais royaux et impériaux.

- Au no 68, l'église Saint-Laurent.

Notes et références

- , africavenue.fr.

- [bpt6k4605797h/f6.item lire en ligne] sur Gallica

- Michel Winock, « L'année où Jaurès a fondé L'Humanité », L'Histoire, no 286, avril 2004, p. 70-76.

- « Cinéma L'Eldorado », notice no PA00086483, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Théâtre Antoine-Simone-Berriau », notice no PA00086514, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- André Weil, Souvenirs d'apprentissage, Birkhäuser, 1991, 196 p. (ISBN 978-3-7643-2500-8), p. 13.

- https://aero-modelisme.com/a-la-source-des-inventions-histoire-dun-magasin-mythique/

_-_2021-06-23_-_1.jpg.webp)

_-_2021-06-02_-_1.jpg.webp)