Roger Couderc

Roger Couderc est un journaliste sportif français, spécialiste du rugby, né le à Souillac (Lot) et mort le à Bron.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Marcel Roger Couderc |

| Surnom |

le seizième homme du XV de France |

| Nationalité |

française |

| Formation | |

| Activité | |

| Conjoint |

Fernande Gilard-Pourtal (1921-2009) |

| Enfant |

Christine et Laurent |

| Sport | |

|---|---|

| Distinction |

Ses commentaires enthousiastes, à la télévision et à la radio, ont grandement contribué à élargir la popularité du rugby en France. Les joueurs de l’équipe de France le surnommaient « le seizième homme du XV de France »[1].

Biographie

Jeunesse

Il naît à Souillac, où son père, Pierre, exploite l’hôtel de la Gare[2]. Il est formé au rugby à « La Quercynoise », association sportive du lycée Gambetta de Cahors[3].

Son père veut en faire un cuisinier[4], mais, se sentant une vocation d'artiste, Roger préfère, à quinze ans, monter à Paris[5]. Il étudie à l'école nationale supérieure des beaux-arts. À vingt ans[5], ayant du mal à subvenir à ses besoins, il se tourne vers le journalisme. Il entre à l’agence de presse Fournier en tant que stagiaire[3].

En 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale, il est mobilisé à Agen, dans le 12e régiment d’artillerie coloniale. Fait prisonnier, il est envoyé en Allemagne, au stalag XIII A. Il participe à la reconstruction d'un stade. Blessé au genou dans un bombardement, il est autorisé après trois ans de captivité[6] à rentrer en France[3]. Il est désormais de santé fragile[7].

Redevenu journaliste, il réalise une exclusivité en étant le premier à interviewer Marcel Ravidat, l'un des découvreurs de la grotte de Lascaux[4].

En 1943, il rencontre Fernande Gilard, dite « Noune », une jeune fille de Mauvezin, dans le Gers[8]. Il l'épouse en 1944. Le couple a deux enfants, Christine (née en 1944) et Laurent (né en 1946)[9].

En 1944, il rencontre François Mitterrand, directeur du journal Libres dont il est un des reporters. Ils déjeunent parfois ensemble au Café du Croissant. Devenu président de la République française, celui-ci lui remettra en personne à l'Élysée, en , en présence de quatre ministres, les insignes de Chevalier de la Légion d'honneur lui disant : "Vous avez inventé un métier". Cette remise se fait en présence de sa famille, dont notamment son père âgé de 94 ans[10].

Il joue trois-quarts aile à la Renaissance sportive mauvezinoise[6]. Il avoue : « J'étais de l'espèce la plus répandue, la plus méritante aussi, celle des tocards persévérants[11]. »

Il se joint au maquis du Gers[3]. En 1944[5], il collabore à Libre (organe des prisonniers de guerre et déportés), que dirige François Mitterrand[12] ; puis au Courrier de la Nièvre, à La Dépêche du Midi, au Midi olympique et à L'Auto-Journal. Il est ensuite journaliste radiophonique à Radio Luxembourg et à Europe no 1[3]. Il s’y spécialise dans le rugby et le sport automobile[13].

Journaliste de radio-télévision

Recruté par Georges Briquet, il entre comme journaliste de radio à la RTF[14], au début des années 50. Il continue dans le reportage sportif, « couvrant » le rugby à XIII[15], à l'époque très en vogue, ainsi que les courses d’automobiles . Puis il passe à la télévision en 1958-59 où il commente « les deux rugby », le catch, le tennis et il anime le jeu télévisé La Tête et les Jambes. À partir de 1961, il participe, aux côtés de Thierry Roland et Robert Chapatte, à l'émission sportive Les Coulisses de l'exploit. Il fait partie de l'équipe de « Sports Dimanche » où il guide les débuts de Michel Drucker .En 1962, il fait aussi partie de l'équipe d'animateurs du jeu télévisé Intervilles[16], tout en devenant le spécialiste incontesté du rugby à XV, faisant connaître le tournoi des Cinq nations jusqu'au nord de la Loire. À partir de 1963[5], il anime « Le Temps des loisirs ». C’est dans le cadre de cette émission qu’il mène une interview « rigolote[17] » de Brigitte Bardot sur le tournage d'Une ravissante idiote. En 1965, il écrit un roman policier, Le Nez de Siméon.

Catch

Durant les années 1960, le vendredi soir, il commente les grandes soirées de catch télévisées, en direct de l'Élysée-Montmartre et de la salle Wagram. C'est l'époque de célèbres lutteurs comme L'Ange Blanc ou Le Bourreau de Béthune[18]. Les commentaires tonitruants et pleins de vie de Roger — flamboyants, indignés ou hilares — ravissent les téléspectateurs. « Techniquement, écrit le catcheur lorientais Jean Corne, il ne connaît rien au catch. Il fait oublier cette carence par une faconde toute méridionale. Son truc, c'est la partialité […] Et lorsque Couderc prend fait et cause pour les bons contre les méchants, on y croit[19]. » Le , il met lui-même la main à la pâte en luttant contre un spectateur agressif[20].

Rugby

C'est le rugby à XV qui lui vaut sa plus grande popularité. « Seigneur du micro[21] », il n'a pas son pareil pour « transformer une charge d'avants biterrois en épopée hollywoodienne[21] », pour « pousser en mêlée avec les Spanghero, pour feinter la passe comme Gachassin, pour relancer de l'en-but comme les frères Boni[4]. » Sa ferveur, sa bonne humeur, son chaleureux accent occitan, ses commentaires bouillonnants, parfois chauvins mais toujours bon enfant, contribuent fortement à faire aimer le rugby dans son pays. Infatigable supporter de l'équipe de France, il encourage plus qu'il ne commente, au point d'être surnommé par les joueurs le « seizième homme du XV de France[22] ». Son vibrant « Allez les petits[23] ! » — lancé à des géants de plus de 100 kilos — devient vite célèbre. Parmi les joueurs qu’il interviewe, se trouve celui qui deviendra bien plus tard son complice à l’antenne, Pierre Albaladejo : « Avec sa gouaille et son enthousiasme, dit Albaladejo, on avait l'impression de l'avoir déjà rencontré quelque part. Il émanait de lui une telle chaleur communicative qu'on se sentait son ami dès la première fois qu'on lui parlait […] Enthousiaste, volubile, débordant de vitalité […] Il avait une propension instinctive à l'exagération sous toutes ses formes […] Il exagérait tout et tout le temps, pas uniquement lorsqu'il commentait[24]. » Le journaliste et réalisateur Christophe Duchiron voit en Roger Couderc « un précurseur dans le commentaire sportif en direct […] C'est une mer déchaînée, une pulsion passionnelle, une déferlante de sentiments[25]. » L’intéressé reconnaît : « Je n'ai pas la prétention de faire vivre un match avec la technique. J'aurais trop peur d'endormir les gens[26]. » Pour Albaladejo, « Roger Couderc a apporté, spontanément, une dimension épique au rugby. Il a à la fois dramatisé et dédramatisé le jeu. Il avait un don exceptionnel pour tout mélanger, l'essentiel et l'anecdotique, l'important et le futile. Il voyait un match à sa manière et en parlait également à sa manière[27]. »

Mai 68

En 1968, un vaste mouvement social enfièvre la France. Du au , une grève paralyse l'ORTF, et se prolonge en ce qui concerne la télévision jusqu'au 12 juillet. Roger Couderc et Robert Chapatte tiennent des discours enflammés à la Sorbonne, devant les étudiants révoltés[27]. Roger Couderc les encourage de son célèbre « Allez les petits[28] ! » Le calme revenu, une centaine de journalistes sont mutés ou licenciés[29]. Roger Couderc est dans la charrette, en compagnie d'autres journalistes sportifs comme Raymond Marcillac, Robert Chapatte ou Thierry Roland…

Retour à la radio

Il retourne alors à la radio, d’abord à Radio Luxembourg, devenue RTL[30], où il reste deux ans[6]. Puis, en 1971, il retrouve Europe no 1[21]. Là, on lui confie le rugby, en lui adjoignant un consultant qui vient d’officier deux ans durant au côté du journaliste Emile Toulouse : Pierre Albaladejo, ancien demi d'ouverture de l'US Dax et de l'équipe de France. En mettant en place un tandem de commentateurs[31], Europe no 1 inaugure la formule « un journaliste, un consultant » largement répandue aujourd'hui[6]. Les rôles sont bien répartis : Roger exulte, tempête, bout, déborde de lyrisme et de parti-pris ; « Bala », pondéré, moins partial, technicien pédagogue, corrige les approximations de son partenaire, éclaire les phases obscures du jeu. De 1971 à 1974, nombre de Français prennent donc l'étrange habitude de regarder les matchs de rugby en coupant le son de leur téléviseur et en allumant la radio pour bénéficier des commentaires de Couderc et d'Albaladejo[32]. Roger s'en amuse, en clamant à l'antenne : « L'équipe de France joue en bleu sur la gauche de votre transistor, l'équipe d'Angleterre en blanc du côté droit[33]… » Pierre Albaladejo est impressionné : « Il tenait tout le match, sans un répit de récupération. À sa façon, ce garçon qui n'avait pas une santé à toute épreuve se trouvait transfiguré dès lors qu'on lui brandissait un micro. En vérité, Roger était né pour communiquer, spontanément et instinctivement. C'était sa deuxième nature[33]. »

Retour à la télévision

Marcel Jullian le rappelle à la télévision, sur Antenne 2, qui naît le [30] - [34] - [35]. Roger y assure les commentaires des matchs de rugby, toujours épaulé de Pierre Albaladejo. Leur premier match est France-Galles, le 18 janvier[6]. Roger appartient également à l'équipe du magazine hebdomadaire sportif Stade 2[36]. Le , à Auckland, il se montre à la hauteur d'un événement considérable : « Pour la première victoire française en Nouvelle-Zélande, raconte Albaladejo, il a disjoncté. Il a commenté le dernier essai… en chantant[37]. »

Le , au palais de l'Élysée, il est fait chevalier de la Légion d’honneur par le président Mitterrand[38].

Le dernier match international qu'il commente est France-pays de Galles, le . L'équipe de France joue en blanc. Le maillot de son capitaine, Jean-Pierre Rives, est spectaculairement ensanglanté, à la suite d'un choc avec Serge Blanco[39]. Lors du banquet d'après-match, Jean-Pierre Rives offre ce maillot à Roger Couderc[40].

Roger Couderc prend sa retraite après la finale Béziers-Nice du Championnat de France, le [41].

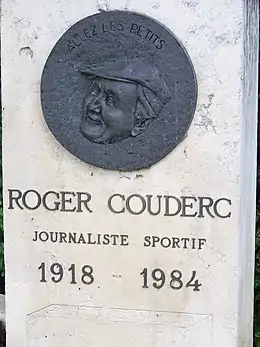

Il meurt quelques mois plus tard, le , à l'hôpital Pierre-Wertheimer de Bron[42]. Il repose à Mauvezin, selon sa volonté, « la tête près du clocher, pour entendre s'égrener les heures de la vie des autres, et les pieds tournés vers les poteaux de rugby du stade tout proche afin de ne pas rater une transformation[26] ».

Publications

Ouvrages de sport

- Le Rugby, la Télé et Moi, Solar, 1966.

- Dans les coulisses du rugby, coll. « Bibliothèque Rouge et Or - Télé-Souveraine », Société nouvelle des éditions GP, 1967.

- Au soleil du rugby, avec Henri Garcia, coll. « Service », Marabout, 1971.

- Le Livre d'or du rugby, avec Pierre Albaladejo, Solar, parution annuelle de 1975 à 1980.

- Le Rugby, avec Jean Soulacroix, coll. « La règle du jeu », Saint-Mards-en-Othe, M. Capron, 1982.

- Adieu, les petits, Solar, 1983.

Hommages

- En 2007, une trentaine de stades et complexes sportifs portent son nom en France[4] : stades à Marseille, Vitry-sur-Seine, Combs-la-Ville, Port-la-Nouvelle, Montigny-le-Bretonneux, Nogent-sur-Seine, Feytiat, etc. ; gymnases à Montpellier, Torcy, Saint-Étienne, etc. ; piscine à Saint-Chamond.

- il y a des avenues impasses ou des rues qui portent son nom à Souillac, Champcevinel, Boulazac, Limoges, Beauvais, Étival-lès-le-Mans, Soliers, Vénissieux, Roanne, Fonsorbes, Montpellier, Dreux, Ambarès-et-Lagrave près de Bordeaux, etc.

- Une stèle est érigée en son honneur à Mauvezin, dans un petit jardin dessiné en forme de ballon de rugby. Il se trouve à la sortie de la ville ( 43°43'29.0"N 0°52'25.7"E ), au carrefour de la route d'Auch (D 928) et de celle de Fleurance (D 654), baptisée avenue Roger-Couderc.

- Un timbre à son effigie (le premier d'une collection liée à la coupe du monde de rugby) est édité le [43].

- Une Allée Les petits existe au Parc des Princes, en hommage à l'expression « Allez, les petits ! » de Roger Couderc. Il s'agit du couloir menant des vestiaires à la pelouse[44].

- Pierre Salviac qui a commenté 500 matchs de rugby pour Antenne 2 puis France Télévisions de 1984 à 2005, s'est présenté tout au long de sa carrière comme « successeur de Roger Couderc ».

- Un gymnase porte également son nom dans la commune de Feytiat (87).

Lieux de villégiature

Il fut un hôte assidu de Sainte-Maxime, à Beauvallon, où il possédait une maison proche de celle de Robert Chapatte.

Notes et références

- Jérôme Prevot, « 200 ans de légende (21/52) - En 1960, Couderc entre par la petite lucarne », sur https://www.midi-olympique.fr/, (consulté le )

- « Hôtel café Couderc » ou « hôtel de la Gare » comme on peut le lire sur une photographie ancienne. Aujourd'hui, hôtel Belle Vue. « Roger Couderc, enfant de Souillac (46) », sur riviereesperance.canalblog.com, 23 mars 2010. — En 1946, Pierre Couderc achètera le Grand Hôtel, toujours à Souillac. « Le Grand Hôtel cultive le souvenir de Roger Couderc », sur hotellerie-restauration.fr, L'Hôtellerie, no 2646, 30 décembre 1999.

- « Roger Couderc », sur quercy.net. Cite comme source Sophie Villes, Andrée Bénetton, La Mémoire vive.

- « Roger Couderc le Mauvezinois : A la mairie d'abord… », sur ladepeche.fr, (consulté le ).

- Duchiron 2014.

- Lermusieaux 2014.

- Pierre Albaladejo, Les Clameurs du rugby : ce jeu qui interdit le je, Solar, 2007, p. 211.

- Jean-Louis Le Breton, « Le plus populaire des commentateurs sportifs », sur lecanardgascon.com, Le Canard gascon, no 49, mars 2013, p. 9.

- Almanach de la Télévision de Télé 7 Jours, année 1963

- Télé 7 Jours n°1166, semaine du 2 au 8 octobre 1982, page 130 : "le jour de gloire de Roger Couderc"

- Roger Couderc, Le Rugby, la Télé et Moi, Solar, 1966. Lermusieaux 2014

- P.L., « Roger Couderc, du temps où la télévision parlait », sur ladepeche.fr, (consulté le ).

- MM 2013, p. 280.

- Les sources ne s'accordent pas sur la date de son arrivée à la télévision. Selon certaines, il débute en 1955. MM 2013 — « Roger Couderc », sur quercy.net, art. cit. — Selon une autre, à 38 ans, soit en 1956 ou 1957. Duchiron 2014 — Selon Pierre Albaladejo, « il n'était pas encore à la télé » durant la saison 1957-1958. Albaladejo 2007, p. 210. — L'unique chaîne de la RTF assure des diffusions télévisées de matchs de rugby dès la saison 1952-1953, et de matchs du Tournoi des Cinq Nations à partir de 1957. La première diffusion télévisée d'une finale de championnat de France de rugby a lieu la même année (FC Lourdes-Racing club de France).

- Roger Couderc, Le Rugby, la Télé et moi, Paris, Solar, .

- Intervilles, sur toutelatele.com.

- Brigitte Bardot juge « rigolotes » les questions que lui a posées Couderc. Brigitte Bardot, Initiales B.B., Grasset, 1996. Cité par « Roger Couderc le Mauvezinois : A la mairie d'abord… », sur ladepeche.fr, (consulté le )

- « L'Ange Blanc vs Le Bourreau de Béthune », sur boomer-cafe.net.

- Cité par « Roger Couderc », sur catchclubcognacais.wifeo.com. Jean Corne a publié La Vérité sur le catch, France-Empire, 1974.

- « Roger Couderc se bat contre un spectateur agressif », sur ina.fr.

- Jérôme Cordelier, « Pierre Albaladejo - « Monsieur Drop » tire sa révérence », sur lepoint.fr, (consulté le ).

- « Roger Couderc, le 16e homme », sur lequipe.fr, 7 mars 2014.

- TF1, « Video : Hommage à Roger Couderc », www.wat.tv, (consulté le ).

- Albaladejo 2007, p. 210.

- Christophe Duchiron, cité par Lermusieaux 2014.

- Roger Couderc, cité par Lermusieaux 2014.

- Albaladejo 2007, p. 212.

- « Les anarchistes en mai-juin 1968 », sur inventin.lautre.net, p. 13.

- Jean-Pierre Filiu, Mai 68 à l'ORTF, sur nouveau-monde.net, Nouveau Monde, 2008.

- Jean-Louis Le Touzet, « La dernière échappée de Robert Chapatte : Décès hier de l'ancien champion cycliste et commentateur hors pair du Tour de France », sur liberation.fr, (consulté le ).

- Pierre Albaladejo est, historiquement, le premier consultant de sport en France. Duchiron 2014. De 1969 à 1971, avant le retour de Roger Couderc à Europe no 1, Albaladejo est associé sur cette antenne au journaliste Émile Toulouse. L'arrivée d'un consultant ne se fait pas sans remous, tant du côté des journalistes, qui lui interdisent l'accès de la tribune de presse, que de celui de la FFR, qui exige à grand bruit qu'Albaladejo soit remplacé par un de ses élus. Albaladejo 2007, p. 241-250.

- Albaladejo 2007, p. 213.

- Albaladejo 2007, p. 214.

- Hélène Duccini, « La reconversion des sportifs à la télévision », sur documents.irevues.inist.fr.

- « Antenne 2 : sigle A2 et Marcel Jullian », sur ina.fr.

- « Stade 2 fête ses trente ans », sur la-croix.com, 12 décembre 2005.

- Pierre Albaladejo, cité dans P.L., « Roger Couderc, du temps où la télévision parlait », sur ladepeche.fr, (consulté le ). Une légende veut que Roger Couderc ait entonné La Marseillaise dans la course des Français vers l'en-but All Blacks. Elle est démentie par l'enregistrement télévisé du match. En réalité, c'est Albaladejo qui « chambre » son compère en disant que, s'il le laisse faire, Couderc va chanter La Marseillaise pour célébrer la victoire historique qui se dessine.

- « 1982 », sur books.google.fr.

- « Jeu du Centenaire », sur ffr.fr, 8 janvier 2007. Les deux joueurs français se sont heurtés de la tête. Le maillot blanc de Rives est maculé du sang de Blanco, blessé au nez. Rives, touché au cuir chevelu, saigne abondamment, lui aussi, ce qui contribue à rougir le maillot.

- « Video : Hommage à Roger Couderc », www.dailymotion.com (consulté le ).

- « Le rugby pleure Roger Couderc », sur books.google.fr.

- (en) « Roger Couderc », sur imdb.com. — Citant L'Humanité du , une source précise : « à l'hôpital Pierre-Wertheimer de Lyon, des suites d'une hémorragie cérébrale à laquelle se sont ajoutées des complications cardiaques ». « Roger Couderc », sur guichetdusavoir.org. — L'hôpital Pierre-Wertheimer se trouve dans la commune de Bron, elle-même à l'époque dans la Communauté urbaine de Lyon. — Acte de naissance no 16/1918 avec mentions du mariage et du décès.

- « Lancement du timbre Allez les petits, le 14 avril 2007 », sur ffr.fr.

- Gaëlle Richard, « Couderc, mort deux fois », Sud Ouest, (lire en ligne).

Voir aussi

Bibliographie

- Sophie Villes et Andrée Bénetton, La Mémoire vive ou Cahors, histoire du collège Gambetta et de ses grands hommes, Cahors, Association de sauvegarde du lycée Gambetta, .

- Jocelyn Lermusieaux, « Le chantre du Coq », L'Équipe, , p. 14

- Pierre Albaladejo, Les Clameurs du rugby : ce jeu qui interdit le je, Solar,

- MM, « Couderc Roger », dans Agnès Chauveau, Yannick Dehée, Dictionnaire de la télévision française, Nouveau Monde, (lire en ligne), p. 280