Religions du Premier Empire bulgare

La religion joua un rôle essentiel dans l’édification du Premier Empire bulgare. Alors que l’aristocratie des boilas proto-Bulgares était initialement tengriste (avec la divinité Tangra), les populations soumises (slaves, grecques, valaques, albanaises…) avaient déjà été christianisées durant l’antiquité tardive, sous l’Empire romain d'Orient. Parmi les Slaves, certains étaient restés fidèles à la mythologie slave.

Le christianisme commença à se répandre dans la noblesse proto-Bulgare sous le règne du khan Kroum au début du IXe siècle, mais ce ne fut qu’à la fin de ce siècle que le khan Boris Ier se convertit avec tous ses boilas, non sans révoltes de la part de certains[1]. Boris hésita entre les formes romaine et byzantine du christianisme cherchant surtout à obtenir la plus grande autonomie possible pour la future Église nationale. Des négociations amorcées avec Rome conduisirent Constantinople à reconnaitre en 870 l’existence d’une Église nationale bulgare (archevêché de Pliska).

La nouvelle Église avait à sa tête un archevêque qui dépendait de Constantinople, ce qui ne satisfaisait pas Siméon Ier, lequel aspirait au titre d’empereur. Après la bataille d’Anchialos de 917, il convoqua un concile qui éleva l’archevêque Léonce au rang de patriarche, décision que n’acceptèrent les Byzantins que sous le successeur de celui-ci. Lors de la chute finale du Premier Empire bulgare en 1081, le patriarcat fut aboli, son titulaire rétrogradé au rang d’archevêque (entre-temps établi à Ohrid), mais conserva une certaine autonomie en étant placé sous la juridiction personnelle de l’empereur byzantin et non du patriarche de Constantinople.

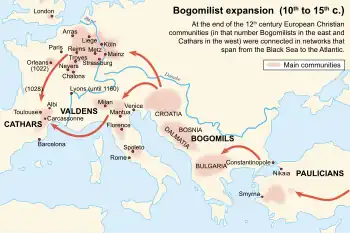

Sous le règne de l’empereur Pierre Ier se développa un christianisme d'inspiration paulicienne, le bogomilisme, qui essaima dans les Balkans et de là en Italie et en France (patarins, cathares). Il s’agissait d’une version dualiste de la foi, postulant que Dieu avait créé la lumière et le monde invisible, spirituel, tandis qu’on devait à Satan les ténèbres et le monde visible, charnel. Leur doctrine les conduisit à rejeter l’État et à prêcher la désobéissance civile, ce pourquoi ils furent en butte à la persécution des autorités civiles qui ne purent toutefois éradiquer le mouvement.

La Bulgarie païenne

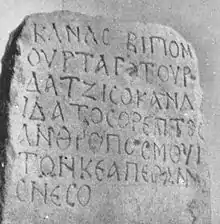

Au cours des deux premiers siècles qui suivirent sa fondation, l’État bulgare demeura païen : proto-Bulgares et Slaves étaient nombreux à continuer de pratiquer leurs religions traditionnelles, respectivement le tengrisme et la religion slave[2] - [3], comme le confirme une inscription sur pierre: « Kanasubigi Omurtag, divin souverain, […] offrit des sacrifices à Tangra[4]. Le souverain (khan) jouait un rôle important dans la vie religieuse : il était à la fois le grand-prêtre et celui qui accomplissait les rites[5]. Un important sanctuaire dédié au culte de Tangra existait près du village moderne de Madara[2]. Nous connaissons quelques rituels tengristes, décrits par Ignace le Diacre lorsque l'empereur Léon V l'Arménien (r. 813-820) et le khan Omourtag (r. 814-831) conclurent en 816 une paix de 30 ans, prêtant serment chacun selon les rites de l’autre. Ainsi, Léon V dut verser l’eau d’un vase par terre, mettre à l’envers une selle sur un cheval, toucher une triple bride, jeter une motte de terre vers le ciel et sacrifier des chiens au cours de la cérémonie de signature, ce qui suscita les critiques du clergé chrétien byzantin[6] - [7] - [N 1]. L’eau versée rappelait que si le serment était brisé, le sang coulerait. La selle à l’envers signifiait que celui qui violerait le serment ne pourrait monter son cheval ou en tomberait mort pendant le combat. La triple bride symbolisait l’irrévocabilité de l’accord. La motte de terre jetée au vent rappelait que l’herbe ne repousserait pas dans le pays de celui qui violerait ce serment. Enfin, sacrifier un animal, le couper en deux et prêter serment entre les deux morceaux était une pratique courante chez les peuples cavaliers : cela scellait le traité selon la formule « que je sois coupé en deux si je m’en dédis »[6].

Pour leur part, les Slaves étaient en partie christianisés, mais Procope signale que certains étaient restés fidèles à leurs propres divinités. Le dieu suprême était celui du tonnerre et des éclairs[8] dont nous savons par d’autres sources qu’il se nommait Péroun. Procope note également que les Slaves, même devenus chrétiens, vénéraient les rivières et croyaient aux nymphes[8], croyances qui se retrouvent dans les traditions populaires bulgares contemporaines, comme les samodivas, halas, vilas, roussalkas, dragons slaves et autres. Au cours des sacrifices, les Slaves pratiquaient la divination. Pour les Slaves christianisés, le culte de Péroun se confondit avec celui du prophète Élie[8].

Dans les Balkans, le christianisme était présent depuis le IVe siècle, généralisé au VIe siècle, et commença à se diffuser parmi les Slaves au VIIe siècle et parmi les proto-Bulgares au début du IXe siècle. Sa diffusion fut facilitée par les guerres victorieuses du khan Kroum (r. 803-814)[9]. Son administration comptait de nombreux chrétiens grecs, slaves, albanais, valaques ou arméniens dont certains étaient même assistants du kavhan (sorte de premier ministre) et du ichirgu-boila (sorte de ministre des Affaires étrangères)[10] - [11]. Beaucoup de ces chrétiens, notamment grecs, maintenaient des liens avec la cour byzantine, ce qui suscitait la méfiance des boilas tengristes, et se traduisit par une persécution à grande échelle des chrétiens sous les règles des khans Omourtag et Malamir[12].

Omourtag et sa noblesse voyaient dans ces chrétiens des agents d’influence byzantins et craignaient que cette religion, dont la hiérarchie était basée à Constantinople, ne constituât une menace pour l’indépendance bulgare : il y eut des exécutions, notamment celles de deux des cinq strategoi qui servaient sous Kroum, de Léon et Jean, métropolite d’Odrin et évêque de Develthos, et d’autres[12] - [13]. La liste des martyrs chrétiens parvenue jusqu’à nous comporte des noms slaves ou grecs, mais aussi proto-bulgares (Asfer, Kouber)[13]. L’attitude dogmatique de certains chrétiens envers les païens était considérée comme une insulte par l’élite bulgare tengriste. Ainsi Omourtag reprit-il un chrétien durant un entretien : « N’humiliez pas nos dieux, car grand est leur pouvoir. À preuve, nous qui les adorons, avons pris l’ensemble de ce pays » [les Balkans] « à l’État des Romains »[14]. Toutefois, en dépit de toutes ces mesures, le christianisme continua à se diffuser jusqu’au sein de la famille du khan[12]. Enravota, l’aîné d’Omourtag, d’abord simplement favorable au christianisme, fut déshérité, à la suite de quoi, n’ayant plus rien à perdre, il se convertit définitivement. Ayant refusé d’apostasier, il fut exécuté sous l’ordre de son frère Malamir vers 833, devenant le premier saint bulgare[15]. L’attitude des dirigeants bulgares à l’endroit de la chrétienté est illustrée par l’inscription dite « de Philippe » du khan Pressiyan Ier (r. 836-852) : […] « Si quelqu’un cherche la vérité, Dieu l’observe. Et si quelqu’un ment, Dieu l’observe aussi. Les Bulgares firent beaucoup de bien aux chrétiens et ceux-ci l’oublièrent. Mais Dieu observe ! »[16].

Conversion au christianisme

En 863, le successeur de Pressiyan Ier, le khan Boris Ier (r. 852-889) décida de devenir chrétien[17]. Les sources ne donnent pas les raisons de cette conversion, mais une élite bulgare païenne et persécutant ses sujets chrétiens, ne pouvait compter sur leur fidélité et souffrait d’un déficit de reconnaissance politique dans une Europe déjà profondément chrétienne au IXe siècle[18], tandis que sa conversion pourrait en faire un partenaire fréquentable pour les autres États chrétiens[18]. Au cours de la même période, de sérieux indices montrent que la Bulgarie entretenait également des relations avec le monde musulman, soit directement, soit par le truchement de la Bulgarie de la Volga qui avait adopté l’islam à cette même période ; mais la Bulgarie du Danube était trop éloignée d’un quelconque pays musulman pour en tirer un bénéfice politique[19]. De plus, en faisant du khan un « autocrate » choisi « par la grâce de Dieu », le christianisme permettrait au khan de s’élever au-dessus de la noblesse[20] - [21]. Enfin, le christianisme constituait un excellent moyen d’allier l’élite proto-Bulgare et ses sujets chrétiens en un seul peuple uni par une religion commune[21].

Boris s’enquit donc d’un éventuel baptême auprès de Louis II de Germanie en 863 alors que la Bulgarie était attaquée par l'Empire byzantin et que famines et catastrophes naturelles se multipliaient. Il avait conclu une alliance avec les Francs orientaux en 860, estimant que la grande distance entre les deux royaumes limiterait l’influence franque sur la future Église bulgare, alors que la proximité géographique des Byzantins leur permettrait de s’immiscer dans les affaires religieuses bulgares[21]. L’Empire byzantin souhaitait naturellement placer l’Église bulgare sous la juridiction du patriarcat byzantin, espérant l’utiliser comme levier pour orienter les politiques bulgares en sa faveur et l’empêcher de devenir un outil de la papauté[22]. Au moment où Michel III (r. 842-867) envahit la Bulgarie, l’armée bulgare était déployée au nord-est face à la Grande-Moravie et Boris fut contraint de négocier[3] - [21]. La seule exigence byzantine fut que Boris Ier adopte le christianisme sous sa forme byzantine et qu’il accepte le clergé byzantin pour évangéliser ses boyards[21]. Boris dut se soumettre et fut baptisé en 864, adoptant le nom de son parrain, Michel[3] - [23].

Les postes les plus importants de la nouvelle Église bulgare furent confiés à des hiérarques grecs. Conscient des dangers qu’une dépendance spirituelle pourrait causer à l’indépendance nationale, Boris préférait assurer l’autonomie de l’Église bulgare en plaçant à sa tête un patriarche slave[24]. Les Byzantins refusant toute concession sur ce point, Boris Ier se servit de la rivalité existant dans la pentarchie chrétienne entre le patriarcat de Constantinople et la papauté de Rome[24] - [25] qui ne reconnaissait ni la pentarchie, ni la juridiction constantinopolitaine sur la Bulgarie et la Grèce continentale, car à l’époque justinienne et jusqu’à Léon III l'Isaurien, ces territoires relevaient de l’Église de Rome[26].

Face à l’intransigeace du patriarche Photius de Constantinople, Boris chassa les hiérarques grecs de Bulgarie et envoya en 866 une délégation à Rome, présidée par l’un de ses parents, le khavan chrétien Pierre. Boris proposait d’accepter le baptême selon les rites romains mais le khavan Pierre apportait une liste de cent-quinze questions adressées au pape Nicolas Ier (r. 858-867) qui concernaient moins des questions de théologie que de pratiques (fêtes, jeûnes, langue liturgique…). À son tour, le pape envoya une délégation conduite par deux évêques pour faciliter les négociations et apporter les réponses du pape[27]. Toutefois ni le pape Nicolas, ni son successeur Adrien II (r. 867-872) n’étaient prêts à reconnaitre l’existence d’une Église bulgare autonome, de langue slave, ce qui conduisit à l’échec des négociations[28]. Néanmoins, les approches bulgares en direction de Rome obligèrent les Grecs à se montrer plus conciliants : en 870, le Quatrième Concile de Constantinople reconnut l’une Église bulgare autocéphale, de langue slavonne, siégeant à Preslav, sous l’autorité spirituelle du patriarche de Constantinople[29] - [30].

L’adoption du christianisme par Boris fut reçue avec hostilité par une grande partie de sa noblesse tengriste. En 866 Boris Ier dut faire face à une rébellion massive des boilas de tous les coins du pays. Celle-ci devait toutefois être matée et cinquante-deux des plus importantes familles boilas furent exécutées, femmes et enfants inclus[31] - [32]. Boris abdiqua en 889; son fils ainé et successeur, Vladimir (r. 889-893) tenta bien de restaurer le tengrisme, mais son père prit les armes contre lui, le déposa et le fit aveugler[31] selon une pratique byzantine[33].

L’Église orthodoxe bulgare

L’Église bulgare obtint un statut autonome vers 870, sous forme d’un archevêché sis à Preslav ou Drãstãr[30] - [34]. Le décret lui concédant l’autonomie sous la juridiction ecclésiastique de Constantinople était beaucoup plus généreux que ce qui aurait pu être obtenu de Rome[29]. À la suite du Quatrième Concile de Constantinople, le clergé byzantin fut réadmis en Bulgarie et put continuer à prêcher en grec[29] car le grec était toujours couramment parlé dans les grandes villes et sur les côtes. Mais les Slaves étant majoritaires dans l’intérieur du pays, en 893 le slavon fut déclaré langue officielle de l’État et liturgique de l’Église[35].

Néanmoins, le successeur de Boris Ier, Siméon Ier (r. 893-927) souhaitait que l’archevêché de Preslav devienne un patriarcat égal à celui de Constantinople, en lien avec son désir d’être proclamé empereur. Il se référait là encore à l’idéologie impériale byzantine selon laquelle un autocrate se devait d’avoir à ses côtés un patriarche, et qu’un empire politique était indissoluble d’un patriarcat religieux[36]. Après son triomphe sur les Byzantins à la bataille d'Anchialos (917), l’empereur vaincu Romain Ier Lécapène convoqua un concile qui éleva l’archevêque Léonce de Bulgarie au rang de patriarche[36]. Les décisions de ce concile ne furent pas reconnues par les autres patriarcats de la pentarchie (qui, de ce fait, devenait une « hexarchie »)[37], mais finirent par accepter le successeur de Léonce, Dimitri, comme patriarche de Bulgarie en 927[38].

Vers la fin du Xe siècle le patriarcat bulgare comprenait les diocèses suivants d’Ohrid, Skopje, Prizren, Strymon en Macédoine ; Butrinte, Drinopolis, Glavinitsa et Himara (aujourd’hui dans le sud de l’Albanie); Custura, Meglenos, Pélagonie, Sérvie, Morovizd, Sta, Voden et Yanina (aujourd’hui dans le nord de la Grèce) ; Belgrade, Braničevo, Niš, Raš et Srem (aujourd’hui en Serbie) ; Černik, Drãstãr, Lipljan, Pautalia-Velbazhd, Petra, Serdica et d’autres [39] - [40].

Lorsque les Byzantins, en 971, reprirent le contrôle de la partie est de l’empire bulgare, qu’ils avaient perdu en 680 à l’issue de la bataille d'Ongal, le siège du patriarcat fut transféré de Preslav à Ohrid, plus à l’ouest[41] - [42]. En 1018, lors de la conquête finale de la Bulgarie, le patriarcat fut rétrogradé au rang d’archevêché, tout en conservant une grande partie de ses privilèges. Il put conserver la juridiction sur tous les évêchés déjà existants, sa langue liturgique slavonne, son siège d’Ohrid et son titulaire Jean de Debar. De plus, l’archevêché bulgare se vit concéder un privilège particulier, celui d’être placé directement sous l’autorité de l’empereur plutôt que sous celle du patriarche œcuménique de Constantinople[43] - [44].

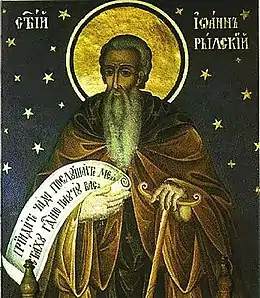

Pendant cette période, le monachisme se développa considérablement et les monastères devinrent rapidement des propriétaires terriens importants avec de nombreux fermiers pour cultiver ces terres[45]. Il devait se développer encore plus sous le règne de Pierre Ier de même que le nombre de ses propriétés[46]. Nombreux furent les nobles et membres de la famille impériale qui, au soir de leur vie, reçurent la tonsure et moururent moines, tels Boris Ier lui-même, son frère Doks, Pierre Ier, le ichirgu-boila Mostich, etc.[47]. L’opulence croissante de certains monastères conduisit nombre de moines pieux à prêcher, en réaction, l’ascétisme et la pauvreté. Parmi eux, Jean de Rila se fit ermite dans les montagnes de Rila où ses vertus lui amenèrent rapidement de nombreux disciples [46] qui fondèrent le monastère de Rila après sa mort. Il prêcha la nécessité de vivre de façon harmonieuse et mit l’accent sur la valeur du travail manuel ainsi que la nécessité pour les moines de ne jamais aspirer aux richesses matérielles et au pouvoir[46] - [48]. Révéré comme saint de son vivant, il devint après sa mort patron du peuple bulgare.

Au Xe siècle le clergé bulgare créa des liens avec les communautés chrétiennes naissantes de la Russi kiévienne[49]. C’est à partir de la Bulgarie que les petits groupes de chrétiens ruthènes obtinrent prêtres et textes liturgiques[50]. Lors de l’invasion de la Bulgarie par les troupes du tsar russe Sviatoslav, nombre de ses soldats furent influencés par le christianisme et en rapportèrent les croyances chez eux. Les liens créés entre Bulgares et Ruthènes jouèrent un rôle important dans la christianisation de la Rus' de Kiev[50].

Par ailleurs, l'écriture cyrillique bulgare ancienne et la langue liturgique slavonne restèrent aussi en usage dans les pays roumains jusqu'au XVIIIe siècle[51].

Bogomilisme

Sous le règne de l’empereur Pierre Ier (r. 927-969), apparut une forme de christianisme d’inspiration paulicienne, connue sous le nom de « bogomilisme » dont le nom, selon la légende, viendrait de son fondateur, un prêtre connu sous le nom de Bogomil, c’est-à-dire « aimé (mil) » de « Dieu (bog) ». Les principales sources sur le bogomilisme en Bulgarie sont une lettre du patriarche œcuménique Théophylacte de Constantinople à Pierre Ier vers 940, un traité du prêtre Cosmas vers 970 et les actes du concile convoqué par l’empereur Boril de Bulgarie en 1211[52]. Les bogomiles étaient dualistes, croyant que Dieu avait eu deux fils, Jésus-Christ et Satan, qui représentaient chacun les principes du Bien et du Mal[53].

Selon leur doctrine, Dieu avait créé la lumière et le monde invisible, alors que Satan avait créé les ténèbres et le monde charnel dont l’Homme[53] - [54]. Dès lors, les bogomiles rejetaient le sacrement du mariage, la sexualité sans reproduction, l’Église, l’Ancien Testament, la Croix et d’autres symboles[55]. Ils formaient une société à trois niveaux : au sommet, les « perfecti », hommes et femmes qui s’abstenaient de viande, de vin, de toute sexualité même reproductrice, et prêchait la bonne parole[56]. Les deux autres niveaux étaient « les croyants » qui devaient adopter et mettre en pratique la plupart des règles morales bogomiles et « les auditeurs » qui n’étaient pas obligés de modifier leurs habitudes de vie, mais encouragés à y tendre[57]. Cosmas le prêtre les décrit comme « dociles, modestes et silencieux à l’extérieur, mais hypocrites et voraces comme les loups à l’intérieur »[54] - [55].

L’Église orthodoxe bulgare condamna leur enseignement. Les membres de la secte furent persécutés par les autorités politiques aussi bien que religieuses, car ils prêchaient la désobéissance civile considérant que l’État était, comme toute autre chose terrestre, un instrument du diable[54]. En dépit des efforts étatiques, les bogomiles ne furent pas éradiqués mais s’enfuirent des Balkans vers le nord de l’Italie (patarins) et le sud de la France (cathares) où leur doctrine subsista jusqu’au XIVe siècle[53] - [54].

Notes et références

Notes

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « First Bulgarian Empire » (voir la liste des auteurs).

- Selon Louis Bréhier, les deux dirigeants auraient juré chacun selon ses propres rites. Il estime qu'Ignace le Diacre, hostile envers Léon, aurait essayé de le discréditer en l'accusant de s'être adonné à des pratiques païennes.

Références

- Les boyards convertis de force se révoltèrent en 865 : Boris les réprima dans le sang et fait exécuter 52 familles de boyards, enfants compris.

- Angelov et alii (1981) p. 193

- Whittow (1996) p. 282

- Besheliev (1992) p. 132

- Angelov & alii (1981) p. 170

- Andreev & Lalkov (1996) p. 58

- Fine 1991, p. 106

- Andreev & Lalkov (1996) p. 54

- Fine (1991) pp. 107-108

- Fine (1991) pp. 103-105

- Fine (1991) p. 105

- Fine (1991) p. 108

- Bozhilov & Gyuzelev (1999) p. 147

- Bozhilov & Gyuzelev (1999) pp. 147-148

- Bozhilov & Gyuzelev (1999) pp. 156-157

- Bozhilov & Gyuzelev (1999) p. 159.

- Fine (1991) p. 117

- Whittow (1996) p. 280

- Whittow (1996) pp. 280-281

- New Cambridge Medieval History, vol. 2, (1995) p. 240

- Fine (1991) p. 118

- Fine (1991) p. 116

- Fine (1991) pp. 118-119

- Fine (1991) pp. 119-120

- Whittow (1996) p. 283

- Fine (1991) p. 221

- Fine (1991) p. 124

- Fine (1991) p. 125

- Whittow (1996 p. 284

- Fine (1991) p. 119

- New Cambridge Medieval History, vol. 2, (1995) p. 241

- Alain Ducellier, Le Drame de Byzance. Idéal et échec d'une société chrétienne, Hachette Littérature, collection Pluriel 1998, (ISBN 978-2012788480) (Critique de la Revue des études byzantines) décrit cette conception byzantine du souverain qui n’est qu’un « servant et lieutenant de Dieu » (ἐργαστὸς καὶ λοχαγὸς τοῦ Θεοῦ) dont la gouvernance et l’armée sont placées « sous Dieu, général en chef » : ses décisions civiles ou militaires ne sont légitimes que si elles suivent le chemin voulu par Dieu. Cette conception implique que si le souverain perd, s’il est « aveugle » comme Vladimir face aux desseins de Dieu, alors c’est lui qui devient un ennemi de Dieu (θεομάχος), dont il n’a pas su lire les desseins, et un sacrilège (καθοσίωσις) : voilà pourquoi les vaincus furent souvent aveuglés avant d’être contraints de se faire moines, ou d’être exécutés.

- On pense que le siège de ce patriarcat était Drãstãr, l'ancienne Dorostolon byzantine, sur le Danube, et non la capitale politique Preslav : Vassil Zlatarski, (bg) История на българската държава през средните векове, том I : История на Първото българско царство (« Histoire de l'État bulgare au Moyen Âge », vol. I : « Histoire du premier Empire bulgare », ed. Наука и изкуство (Nauka i izkustvo), Sofia 1972, OCLC 67080314, pp. 507-508.

- Fine (1991) p. 134

- Zlatarski, (1972) p. 389

- Zlatarski (1972) pp. 390-391

- Andreev & Lalkov (1996) p. 108

- "Charters of Basil II" in GIBI, vol. VI, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, pp. 41– 47

- Angelov et al (1981), p. 357

- Whittow (1996 p. 297

- Fine (1991) pp. 191-192

- Fine (1991) p. 199

- Whittow (1996) p. 388

- Fine (1991) p. 168

- Fine (1991) p. 169

- Angelov & alii (1981) p. 234

- Angelov & alii (1981) p. 375

- Fine (1991) p. 185

- Fine (1991) p. 187

- Denis Deletant, (en) Slavonic letters in Moldova, Wallachia & Transylvania from the tenth to the seventeenth centuries (« Lettres slavones en Moldavie, Valachie et Transylvanie, du Xe au XVIIe siècle », ed. Enciclopedică, Bucarest 1991.

- Fine (1991) p. 172

- Fine (1991) p. 176

- Kazdhan (1991) vol. 1, p. 301

- Fine (1991) p. 173

- Angelov & alii (1981) pp. 383, 387

- Angelov & alii (1981) p. 385

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Bairoch, Paul. Cities and Economic Development. University of Chicago Press, 1988. p. 123. (ISBN 978-0226034669).

- (en) Beckwith, Christopher I. Empires of the Silk Road: a History of Central Eurasia from the Bronze Age. Princeton University Press, 2009. (ISBN 978-0-691-13589-2).

- (br) Бешевлиев (Beshevliev), Веселин (Veselin). Първобългарски надписи (First Bulgarian Inscriptions) (in Bulgarian) (2 ed.). София (Sofia): Издателство на Българската академия на науките (Bulgarian Academy of Sciences Press). (1992) [1985].

- (en) Biliarsky, Ivan. Word and Power in Mediaeval Bulgaria. Leiden, Boston, Brill, 2011. (ISBN 978-9-004-19145-7).

- (en) Crampton, R.J. A Concise History of Bulgaria. Cambridge, Cambridge University Press, 2005 [1997]. (ISBN 978-0-521-61637-9).

- (en) Curta, Florin. The other Europe in the Middle Ages: Avars, Bulgars, Khazars, and Cumans. Leiden/Boston, Brill, 2008. (ISBN 978-90-04-16389-8).

- (en) Fine, J. The Early Medieval Balkans, A Critical Survey from the Sixth to the Late Twelfth Century. University of Michigan Press, 1991. (ISBN 0-472-08149-7).

- (en) Fine, J. The Late Medieval Balkans, A Critical Survey from the late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. University of Michigan Press, 1994. (ISBN 0-472-08260-4).

- (en) Fouracre, Paul, ed. New Cambridge Medieval History, Volume 1: c.500–c.700. Cambridge University Press, 2005. (ISBN 978-0-521-36291-7).

- (en) Golden, Peter Benjamin. An introduction to the History of the Turkic Peoples: Ethnogenesis and State Formation in Medieval and Early Modern Eurasia and the Middle East. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 1992. (ISBN 978-3-447-03274-2).

- (en) Gregory, Timothy E. A History of Byzantium. Blackwell Publishing, 2005. (ISBN 0-631-23513-2).

- (en) Haldon, John. Warfare, State and Society in the Byzantine World, 565–1204. University College London Press, 1999. (ISBN 0-203-55922-3).

- (en) Kazhdan, A. ed. The Oxford Dictionary of Byzantium. New York, Oxford, Oxford University Press, 1991. (ISBN 0-19-504652-8).

- (br) Коледаров, Петър (Koledarov, Petar) (1979). Политическа география на средновековната Българска държава, част 1 (681–1018) (Political Geography of the Medieval Bulgarian State, Part I. From 681 to 1018) (in Bulgarian). София (Sofia): Издателство на БАН (Bulgarian Academy of Sciences Press).

- (en) McKitterick, Rosmond, ed. New Cambridge Medieval History, Volume 2: c.700–c.900. Cambridge University Press, 1995. (ISBN 978-0-521-36292-4).

- (en) Obolensky, Dimitri. The Byzantine Commonwealth: Eastern Europe, 500-1453. London, Cardinal, (1974) [1971].

- (en) Runciman, Steven. "The Two Eagles". A History of the First Bulgarian Empire. London, George Bell & Sons, 1930. OCLC 832687. Retrieved 13 March 2016.

- (en) Runciman, Steven. The Emperor Romanus Lecapenus and His Reign: A Study of Tenth-Century Byzantium. Cambridge, Cambridge University Press, (1988) [1929]. (ISBN 0-521-35722-5).

- (en) Sinor, Denis. The Cambridge History of Early Inner Asia. Cambridge, Cambridge University Press, 1990. (ISBN 978-0-521-24304-9).

- (en) Sophoulis, Panos. Byzantium and Bulgaria, 775-831. Leyden, Brill, 2011. (ISBN 978-9-004-20696-0).

- (en) Stephenson, Paul. Byzantium's Balkan Frontier. A Political Study of the Northern Balkans, 900–1204. Cambridge University Press, 22004. (ISBN 0-511-03402-4).

- (en) Vladimirov, George. “DANUBE BULGARIA AND VOLGA BULGARIA - FORMATION AND CHANGE OF CULTURAL MODELS (7 th -11 th Centuries)”, 2005. Orbel. PDF: https://www.academia.edu/42829499.

- (en) Whittow, Mark (1996). The Making of Byzantium (600–1025). Los Angeles, University of California Press, 1996. (ISBN 0-520-20497-2).

Articles connexes

Liens externes

- KosovoReport. « The Bulgars & Bulgarians: History of Bulgaria”, You Tube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=KvPjfhHhQ04.

- Study of Antiquity and the Middle Ages. “The First Bulgarian Empire”. You Tube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=GYyjd3MtFIw.