Quindecemviri sacris faciundis

Les viri sacris faciundis formaient l’un des quatre collèges majeurs de prêtres de Rome. Leur nombre et leur nom évolua au cours de l’histoire.

Créés d’après la légende par Tarquin le superbe, ce collège, tout d’abord composé de deux membres, est appelé duumviri sacris faciundis jusqu’à ce que le nombre de membres soit porté à dix en 367 av. J.-C. (on les appelle alors decemviri sacris faciundis) puis porté à quinze (quindecimviri sacris faciundis) au Ier siècle av. J.-C. Ils gardèrent ce dernier nom après que leur nombre augmente encore, porté à seize, peu avant le début de l'empire.

Ils forment un collège de prêtres chargés de conserver et de consulter les Livres sibyllins. À travers leurs interventions durant les différentes crises religieuses de la République, ils jouèrent un rôle important dans l’introduction officielle de cultes étrangers (Sacra peregrina), comme celui d’Esculape ou de Cybèle, ainsi que dans l’introduction de rituels nouveaux tel que les lectisternes et les jeux (ludi) dans le culte officiel de Rome. Sous l'empire, leur rôle change et ils sont chargés de l'organisation des jeux séculaires et du contrôle des cultes étrangers.

Évolution du collège au cours de l'histoire romaine

Durant la royauté

Ce collège sacerdotal[1] aurait été, d’après la légende, fondé par le dernier roi de Rome, Tarquin le Superbe. Lorsqu’il acheta les livres sibyllins[A 1] - [A 2] - [A 3], il les déposa dans le temple de Jupiter et nomma une commission de deux membres, les duumuiri sacrorum ou duumviri sacris faciundis[A 4], chargés de les consulter seulement sur ordre de l'état et exclusivement pour des affaires publiques[2]. D’origine gréco-étrusques, les livres sibyllins, venus, dit-on, de Cumes, recommandaient des prescriptions (procurationes) propres à conjurer l’effet des prodiges (prodigia)[3].

Tarquin, comme d’autres roi de l’Antiquité était intéressé par les oracles[4] et la création d’un groupe de prêtres chargés de veiller exclusivement sur ces oracles et de les interpréter ouvrait une forte possibilité de contrôle de l’État sur ce type d’oracles[5]. La nature oraculaire des livres sibyllins durant la période royale est appuyée par la présence très probable d’oracles en Italie durant cette période[6] ainsi que par les nombreuses indications qui nous sont données par le caractère composite et archaïque de certains fragments d’oracles qui nous sont parvenus et qui impliquent une longue tradition et histoire derrière eux[7]. L’adjectif de Sibyllin (Sibyllini) n’a, quant à lui, été probablement ajouté que plus tardivement, sous la République[7].

Une autre caractéristique de la tradition des duumvirs durant la période royale est l’absence totale de fonctions rituelles (sacris faciundis) en plus de leur rôle de gardien des livres[8]. Ce qui amène certains critiques à penser qu’originellement ce n'étaient peut-être pas des duumuiri permanents mais une commission créée chaque fois qu'une consultation paraissait nécessaire[2].

Au début de la République

Après l’expulsion des Tarquins en dehors de Rome et la fondation de la République, la charge de gardien des livres fut confiée à deux patriciens[note 1]. La transition entre la Monarchie romaine et la République semble marquer l’addition de fonctions rituelles au rôle de gardiens des livres, fonctions qui deviendront progressivement de plus en plus grandes, avec l’introduction de rites de plus en plus importants et complexes (purifications, dédicaces de temples, célébrations de jeux, introduction de nouveaux dieux), et de plus en plus liées à la politique de Rome[9]. Si dans le cas de l’introduction de nouveaux cultes, les prêtres en avaient ensuite la responsabilité, il n’y par contre aucune évidence qui indique que les duumvirs aient exercé un contrôle général sur les différents cultes étrangers (particulièrement grecs) du même ordre que le contrôle que les pontifes ont été amenés à exercer sur les cultes romains[10].

Sous la République, les livres sibyllins, au nombre de trois, sont considérés comme propriété du peuple romain[A 5] et déposés au temple de Jupiter, maître des signes[11]. Les livres contenaient des hexamètres grecs et l'on peut présumer que le nombre total de vers ne dépassait pas les trois mille[12].

Les premières références à l’action des duumviri apparaissent durant le Ve siècle av. J.-C.. En 496[A 6] pendant une famine, les duumvirs sont invités à consulter les livres. Ils recommandent alors d'apaiser les dieux en instituant un culte à Cérès, Liber et Libera, mais ils ne participèrent pas eux-mêmes à la célébration de ces rites[13]. En 461, après l'observation de plusieurs prodiges inquiétants, les duumvirs sont de nouveau consultés et ils mettent en garde le peuple romain contre des dangers extérieurs imminents[A 7] - [A 8]. En 433 les duumviri sont consultés à la suite d'une épidémie de peste et des tremblements de terre. Le peuple sur leur conseil tient une obsecratio(supplication adressée aux dieux pour les apaiser)[A 9] - [A 10]. Il reviendra plus tard au magistri des decemviri de diriger cette cérémonie en 367, lorsque succédant aux duumvirs[A 10] ils sont amenés à apaiser de nouveau les dieux. La même année, ils sont aussi responsables d'après Tite-Live[A 11] de la fondation d'un temple à Apollon, et il est possible qu'ils en aient eux-mêmes dirigé la réalisation[14].

La tendance des duumvirs à élargir le champ des pratiques cultuelles[15] est remarquablement illustrée à l’occasion du premier lectisterne qu’ils recommandent en 399[A 12] - [A 13]. Environ une décennie après, le prestige qui avait permis aux duumviri d’introduire ce rite se révèle de nouveau dans le rôle qui leur est accordé après l’invasion gauloise[15]. On leur demanda de trouver dans les livres des formules d’expiation pour purifier les temples qui avaient été souillés en étant tombés dans les mains des ennemis[A 14].

Évolution

Du milieu du Ve siècle av. J.-C. jusqu'au premier quart du Ier siècle av. J.-C., le collège des decemvirs tient un rôle de premier plan dans la vie religieuse à Rome[16]. L'importance de leur rôle est reconnu dès 461 par les tribuns[A 15], et en 367 leur influence est suffisamment importante[A 16] pour que lors du compromis entre patriciens et plébéiens des lois licinio-sextiennes, ils soient érigés en collège[17] et le nombre de prêtres porté à dix (d'où le nom de decemviri) pour être composé à égalité de cinq patriciens et de cinq plébéiens[A 17] : pour la première fois des plébéiens accèdent à l’un des sacerdoces majeurs, composés jusque-là uniquement de patriciens. Le collège est alors appelé collège des decemuiri sacris faciundis et présidé par un magister[18].

Le collège sert alors en temps de crises, où il est appelé par le Sénat pour consulter les livres sibyllins, donner une explication à la crise traversée par Rome et fournir une solution religieuse pour la résoudre. De nombreuses innovations religieuses sont inspirées par les livres sibyllins, qui servent alors à la fois à amorcer le changement et à donner une légitimité à ce qui aurait pu autrement être vue comme un abandon des traditions romaines[19]. La plèbe, portée aux innovations, se trouve ainsi installée d'emblée dans l'organisme le plus propre à en introduire[18].

Introduction de nouveaux cultes et rites religieux

Entre le IVe siècle et le début du IIe siècle av. J.-C., les innovations des decemvirs se multiplient. Ils introduisent les ludi scaenici (jeux scéniques) en 363[A 18], jeux dont l'origine n'est très probablement pas grecque, mais étrusque[20]. En 349 une épidémie de peste pousse le sénat à demander l’examen des livres Sibyllins, et sur le conseil des decemvirs, un nouveau lectisterne a lieu[A 19].

Ils jouent un rôle important durant la décennie qui précède la dissolution de la ligue latine (en 338 av. J.-C.), et l'influence des decemvirs dans le Latium est clairement montrée dans le rôle joué par le collège dans l’établissement ou le maintien de fêtes religieuses que Rome partageait avec ses voisins[21]. D'autres rites sont alors célébrés conjointement par les Romains et les Latins, sur la recommandation des decemvirs[22].

En 293 av. J.-C., après avoir consulté les livres à la suite d'une épidémie, les decemvirs indiquèrent qu'il fallait faire venir Esculape à Rome[A 20] - [23]. En 291, l'ambassade envoyée à Epidaure et conduite par Quintus Ogulnius (on peut penser qu'il était lui-même un decemvir[24]), revint avec Esculape à Rome[23].

En 249, durant de la première guerre punique, les decemvirs furent invités à consulter les Livres après une série de présages menaçants et ils introduisirent à Rome un couple de dieux impressionnant. Ils conseillèrent la célébration sur le Champ de Mars, pendant trois nuits consécutives, des ludi Tarentini en l'honneur de Dis et de Proserpine, leur sacrifier des victimes noires et enfin promettre de renouveler la cérémonie après un saeculum de cent années[A 21] - [A 22] - [25] - [26]. On pense cependant que les ludi saeculares, appelés à cette époque ludi Tarentini[A 21] n'ont probablement été célébrés pour la première fois en 348 av. J.-C., et non plus tardivement en 249 comme nous le rapporte Tite-Live[21]. On observe aussi que leur développement aboutit à leur donner le statut de stativi (jeux permanents/réguliers) vers le milieu du IIIe siècle[27].

Un rôle majeur durant la deuxième guerre punique

Durant la deuxième guerre punique, leur rôle d'introducteur de cultes nouveaux est alors pleinement actif[28]. En 218, après le désastre de la Trébie, plusieurs prodiges se prêtent à une interprétation clairement menaçante[29] : on charge les decemvirs de consulter les livres Sibyllins à propos de la pluie de pierres observée dans le Picenum et ils ordonnèrent neuf jours de sacrifices, des lustrations, un lectisterne à Caeré, un autre à Rome dans le temple de la Jeunesse[A 23]. Mais, loin de cesser, les prodiges se multiplièrent et l'on justifia la colère prolongée des dieux par les impiétés du nouveau consul, Flaminius, dont Tite-Live[A 24] donne le détail et qui devaient bientôt servir aux Romains à expliquer honorablement le désastre de Trasimène[30]. En 217, de nouveaux prodiges amènent une nouvelle consultation des decemvirs. Cette fois, Rome entend s'adresser au plus haut pour apaiser les dieux et rétablir la pax deorum[A 25] : offrandes à Jupiter, à Minerve, à Junon Regina et à Feronia[31]. Les decemvirs ne s'en tinrent pas là ; ils organisèrent à la fois un uer sacrum[A 26], un printemps sacré (rite rare qui déjà à cette époque était sorti de l'usage), et un lectisterne collectif, le premier adressé, destination rare, à Jupiter, le second réunissant, selon une théologie grecque, douze grands dieux[A 27] - [32]. On assiste la même année à la réforme des Saturnalia qui sont alors transformées en une fête comparable au lectisterne de 399[A 28] - [33] - [34].

En 216, après la défaite de la bataille de Cannes[A 29], celle-ci est attribuée à l’absence de fidélité de deux vestales. Cette crise à la fois politique et religieuse, amena les decemvirs à recourir pour la seconde fois à un sacrifice très inhabituel : l’enterrement vivant de deux Grecs et deux Gaulois, homme et femme, cette fois-ci pour des motifs d’expiation[A 29] - [A 30]. L'on sait à partir d'un passage de Pline, où il est dit que le magister des decemviri a dirigé les prières en de telles occasions[A 10], ainsi que la preuve d'un pareil sacrifice en l'an 226, indiquent que ces cérémonies étaient sous la responsabilité des decemvirs[35]. Dans les listes de 218-217, on ne peut qu’être surpris par le nombre important de nouveaux rites qui sont prescrits sur le conseil des decemvirs[36].

En 212, des rites sacrificiels en l'honneur d'Apollon et Latone furent prescrits par le sénat (probablement à la suite d'une consultation des livres) et dirigés par les decemvirs[A 31] - [A 32] - [37]. La même année, ils introduisent de nouveaux jeux: les jeux apollinaires[A 31] et leur instauration comme jeux permanents (stativi) suit rapidement, en 208[A 33] - [37]. En 207, les decemvirs, avec le soutien des pontifes introduisent des processions rituelles accompagnées d’un hymne, de danses rituelles, de sacrifices et de consécrations à Juno Regina[A 34] - [37].

En 205, alors qu'Hannibal, affaibli, était toujours en Italie, les decemvirs, invités une fois encore à consulter les Livres, y avaient lu un carmen étonnamment clair, invitant à introduire à Rome le culte de Cybèle, la Magna Mater[A 35] - [38] - [39]. Dumézil, à la suite d'Henry Graillot, voit dans cette introduction une triple influence : une influence religieuse, les Romains recherchant pour les armes romaines le concours d'une divinité puissante ; une influence politique, les Romains considérant la grande déesse d'Anatolie comme l'auxiliaire indispensable de la diplomatie sénatoriale et une troisième influence liée à une arrière-pensée de vanité nobiliaire. Par la proclamation publique des origines troyennes de Rome et grâce à la légende d'Énée, Cybèle n'est pas considérée à Rome comme une divinité étrangère[40] - [41] - [42]. La transuectio (le transport) de la Grande-Mère à Rome, dont l’anniversaire fut jour de fête jusqu'à la fin du paganisme, a donné lieu à un véritable roman[43]. Toutefois, une série de dispositions administratives, publiées par le Sénat, réglementèrent les manifestations du culte phrygien pour adapter le culte oriental jugé trop exubérant pour les valeurs romaines[44] - [45] - [46].

Entre 291 (retour de l’ambassade romaine qui était allé chercher Esculape à Épidaure) et 249 (le renouvellement des ludi saeculares) et entre 249 et 226 on observe deux périodes de silence sur les actes des decemvirs, silences causés par la perte de la deuxième décade de Tite-Live et par l’état fragmentaire des livres des Antiquités romaines de Denys d’Halicarnasse sur cette période[24].

Affaiblissement du collège

À partir de 191, si les decemvirs sont toujours actifs et proposent des rites d'expiations, on observe un arrêt total de leurs innovations en même temps qu’une standardisation des pratiques rituelles[47].

Vers le milieu du IVe siècle, une vingtaine d’années après la création du collège des decemvirs, leur influence était visible dans le Latium. Au début de la deuxième guerre punique, cette influence était toujours manifeste, et Caere, une ville étrusque, fait partie des villes pour lesquels les decemvirs recommandaient des rites. Vingt ans après la seconde guerre punique, leurs rites étaient décrétés pour toute l'Italie, et à la fin de IIe siècle, leur influence se faisait sentir encore plus loin[48] : à la suite d'une épidémie, et après consultation par le sénat, ils décrètent en 180 qu'une supplicatio de trois jours ait lieu dans toute l'Italie[A 36] - [49]. À cette époque, les années d’assimilations sont terminées, et un mouvement contraire s’installe là où les rites sont ordonnés par Rome dans les territoires sous contrôle romain[50]. Certaines indications de la perte progressive d’influence des decemvirs peuvent être vues en 104 et un peu après, lorsque l'on voit que les haruspices se prononcent sur des politiques rituelles qui relèvent normalement de la sphère des decemvirs, tel que les cultes de Cérès, de Proserpine, d’Apollon et le rite de lustration[48] - [51].

À cette période, un événement vient affaiblir le prestige du collège[48]. Précédée d’une première tentative due à Caius Licinius Crassus, tribun de la plèbe en 145[A 37] - [52], la lex Domitia tenta en 104-103 de démocratiser le processus de nomination des prêtres en conférant à l’assemblée spéciale chargée de désigner le grand pontife le droit d’élire tous les membres des quatre collèges majeurs. Les candidats étaient toutefois exclusivement désignés par les collèges sacerdotaux eux-mêmes[53]. La loi enleva à l’assemblée le pouvoir de coopter ses nouveaux membres et rendit la prêtrise élective, en plaçant les élections aux mains du peuple[A 38] - [A 39] - [A 40] - [A 41]. Non seulement des quasi-comices étaient convoqués, mais encore les quatre sacerdoces en question accédaient à une position brillante en raison de cette procédure comitiale[54] - [55]. Cette loi sera abrogée en 81[A 42] - [A 41] et rétablie en 63[56].

Quindecemviri sacris faciundis

Jusqu'à la fin de la République

Lorsque le collège est de nouveau mentionné en 51, leur nombre a été porté à quinze, et ils sont appelés quindecemvirs[A 43]. Sur la base d'un passage de Servius[A 44], on attribue à Sylla cet agrandissement du collège, à partir de la lex Cornelia[57] - [58] - [59] - [60], d’autant plus que nous savons que, dans le même temps, celui-ci augmenta aussi le nombre de prêtres d’autres collèges sacerdotaux comme les pontifes et les augures[18]. En 63, la lex Labiena rendit aux tribus le droit d’élire les prêtres des quattuor amplissima collegia[56] - [61]. Tout en retournant à la tradition antérieure à la lex Domitia, Sylla continua en fait à considérer les prêtres des quatre collèges comme des quasi-magistrats[62]. Enfin, leur nombre sera porté à 16, très probablement par César[A 45], par la loi Iulia, mais le collège conserva alors son nom de quindecemvirs[56].

Les rituels habituellement associés avec les decemvirs continuent après 98 ; et il n’y a aucune évidence qu’ils n’étaient pas entre les mains des quindecemvirs[58]. Un second coup est porté au collège des decemvirs, lorsqu'en 83 av. J.-C., sous Sylla, les Livres furent détruits par l’incendie du Capitole[63]. En 76 une commission de sénateurs fut chargée de collecter par des commissions envoyées à travers le monde, en Italie et en pays grec des vers sibyllins, partout où il y avait des Sibylles, et notamment à Érythrées[A 46] - [A 47] - [A 48] - [A 49] - [18]. Ils ramenèrent un millier de vers qui servirent pour reconstituer les livres sibyllins, ce qui aurait pu donner à Sylla la possibilité de recréer une collection d’oracles de même type, sous son contrôle[64] - [A 4] - [A 49] - [58]. On observe que les Romains ne déplorent pas comme une perte irremplaçable la destruction des livres sibyllins mais qu'ils se bornent à reconstituer le fonds. Le seul point qui les préoccupe, c’est le contrôle de la collecte : seront appelés Livres et vers sibyllins ceux qui auront été approuvés par le collège des quindecemvirs et le sénat[A 50] - [A 49] - [A 51] - [64].

Durant la fin de la République, le sénat et des dirigeants politiques, tels que Sylla et César, prennent l'initiative de la promotion de nouveaux cultes[39]. L’incertitude du futur et le désir de le manipuler amène certains personnages comme Sylla et Cassius à avoir leurs propres haruspices qui les accompagnaient partout. On observe alors durant les guerres civiles, des manipulations des auspices et des prodiges dans les différents camps. Sous Sylla, un haruspice était son intendant personnel et cela plaçait visiblement les quindecemvirs dans une position difficile, eux qui étaient en effet de par leur mode de consultation proches de la politique sénatoriale[58]. On observe durant cette période une diminution de leur importance religieuse et surtout politique jusqu’à la restauration des différents collèges religieux par Auguste[58]. Encore ces prêtrises gardaient-elles un certain rayonnement mystique sur les milieux populaires sinon les ambitieux ne se les seraient pas disputées jusqu’à en faire étalage, au cours des luttes civiles[65].

Sous l'Empire

Auguste accumula progressivement les sacerdoces, particulièrement ceux des quatre collèges majeurs de prêtres de Rome, devenant pontife en 48 av. J.-C., augure en 41/40 av. J.-C., quindecimviri sacris faciundis entre 37 et 34 av. J.-C. Auguste étant déjà quindecimviri sacris ficiundis en 17 av.J-C, il avait eu en charge la présidence des Jeux Séculaires , et septemviri epulonum avant 16 av. J.-C.[66] - [67]. Cette accumulation sur la même personne des responsabilités civiles et religieuses mit fin à la séparation radicale du pouvoir religieux et du pouvoir civil, le magistrat suprême retrouvant ainsi la plénitude du pouvoir royal[68]. À partir de ce moment, les membres du collège seront cooptés avec la recommandation de l’empereur[69].

La restauration religieuse d’Auguste redonne un rôle important aux quindecemvirs, qui joueront alors jusqu’à la fin de l’empire un rôle important dans la célébration des jeux séculaires, dans la gestion des cultes étrangers et dans la célébration du culte d’Apollon. L’autorité des quindecemvirs, comme celle des autres collèges, s’étend géographiquement à l’ensemble de l’Empire romain[A 52] - [70].

Les livres Sibyllins, reconstitués après l'incendie, sont contrôlés et expurgés à nouveau sur l’ordre d’Auguste lorsqu'ils sont transférés de temple de Jupiter au Capitole à celui d'Apollon au Palatin[18] - [64] Les livres n'ont alors plus rien à voir avec les trois volumes originels[71]. Ils sont de nouveau expurgés sous Tibère. Le collège disparaît lorsque les livres sont brûlés au début du Ve siècle de notre ère par Stilicon, alors tuteur et régent d’Honorius[A 53] - [18] - [72].

Le collège et la procédure de consultation

Tout d'abord composés de deux prêtres, les duumvirs, leur nombre est augmenté à dix et ils sont alors érigés en collège appelé decemviri sacris faciundis. Ce sont des prêtres permanents[73], dirigés par un magistrat annuel[18] - [74]. Ils étaient élus à vie.

Ils sont organisés de manière autonome et le collège gardait ses propres archives.

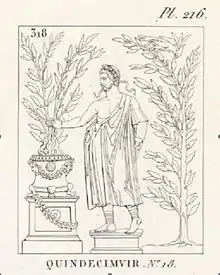

Insigne et tenue

D'après Servius, sous l'empire, le trépied est l’insigne de ces prêtres, en même temps que le dauphin[A 54] - [75] - [57]. Cette représentation se retrouve aussi sur les monnaies, où le trépied est leur symbole[76]. De plus, le commentaire de Servius et le passage de Flavius Vopiscus[A 55] paraissent indiquer que chaque prêtre avait chez lui un trépied[77].

Ces prêtres étaient décrits comme portant une couronne de laurier, élément qui a pu tenter certains modernes de les considérés comme spécialistes du Ritus graecus[A 56] - [76] - [73]. Seuls les prêtres de ce collège avaient le droit de toucher les livres sibyllins, et encore ne pouvaient-ils le faire que les mains voilées (velatis manibus)[A 57] - [A 55] - [78]. On suppose qu'il s'agissait de garder de toute souillure ces écrits sacrés[79].

Les decemvirs et le Ritus Graecus

Il est exagéré de s’appuyer sur un passage de Varron[A 58] pour affirmer que tous les cultes célébrés par les (quin)decemvirs étaient célébrés selon le rite grec Ritus Graecus[80] : loin d'être exclusivement limité aux rites grecs, les decemvirs sacris faciundis, après consultation des livres, recommandaient très souvent, nous pourrions même dire habituellement, des rites romains, spécialement des rites d'expiation[81]. Les Jeux séculaires, le seul service célébré Graeco ritu par les quindécemvirs qui soit connu avec précision, révèlent la complexité de la notion, car le culte s’adresse aussi bien à des divinités grecques qu’à la triade capitoline, et comprend un mélange hautement complexe d’actes religieux « grecs » et romains, quelles que soient les divinités honorées[80].

De plus, même si la consultation des livres sibyllins par les décemvirs est faite en grec, il s'agit d'un processus entièrement romain. Ce processus est placé sous l'autorité d'un magistrat cum imperio et du sénat, et la procédure elle-même est typiquement romaine[81].

Procédure de consultation

Chargés de les consulter sur ordre exprès et pour le compte de l'État exclusivement[2] quand celui-ci s'inquiète d'un prodige[A 1] - [11]. Cette procédure de consultation, appelée procuratio portait seulement sur deux points : en quoi consiste la procuratio requise ? À quels dieux doivent être adressés les rites - sacrifices, prières, etc. qu'elle comporte[82]?

Tandis que les Libri sont un recueil oraculaire d’origine inconnue, de son côté la procédure est dans son mode opératoire tout ce qu'il y a de plus romaine[83]. Et en raison de la procédure particulière de consultation, il n’était pas nécessaire que ces vers fussent les mêmes que ceux que l’incendie avait détruits[84]. L’essentiel était que les vers sibyllins fussent conservés au temple de Jupiter ou d’Apollon et permissent au rite de la consultation d’avoir lieu[85]. Il s'agit d'une procédure très encadrée, et le sénat n'y recourt qu'avec précaution lorsque le nombre ou la gravité des prodiges observés dépassent les ressources habituelles des pontifes[A 59] - [86] : les (quin)decemvirs ne sont amenés à consulter les livres Sibyllins qu'à la suite d'un sénatus-consulte[A 60] - [A 51] - [A 61] - [A 62] - [86].

La procédure exacte de la consultation des Livres Sibyllins est mal connue. Deux passages de Cicéron et de Denys d’Halicarnasse décrivent l’opération qui est formellement attestée par deux oracles conservés dans les Mirabilia de Phlégon de Tralles (mais l'authenticité de ces oracles a été remise en cause par Hermann Diels[87] - [88]. Le cadre général des consultations était le suivant. À la suite d’un ou de plusieurs prodiges, le sénat convoqué par un magistrat décide de faire consulter les Livres par les (quin)décemvirs[A 63]. Le terme technique est adire ou inspicere libros. Les prêtres lisent à huis clos les Livres et recueillent (inuenire) l’oracle, assisté par deux esclaves publics[89] dans le but d'y trouver à la fois le prodige (fata) et son remède (remedia)[90].

Hertzberg[91] a supposé que, pour construire les acrostiches, auxquels fait référence Cicéron[A 64], à partir du mot désignant le prodige à expier - par exemple pestis (la peste), c’est-à-dire λοιμός - les (quin)decemvirs réunissaient à partir des Livres soit des vers commençant par ces lettres, soit un vers tiré au sort dont les lettres ou les initiales des mots qu’il contenait correspondaient à ce terme. Le développement donné par Hermann Diels[92], suivi par Georg Wissowa, à l'hypothèse développée par Hertzberg temps à montrer que celle-ci est exacte[93] - [94] - [90]. Nous ignorons comment les decemvirs sélectionnaient les vers Sibyllins qui servaient à construire leurs oracles. Il est clair en tout cas que leur démarche était proche de la consultation des sortes ou des oracles alphabétiques, dans lesquels un signe était développé et interprété pour former une phrase[95]. Les decemvirs ne sont pas des prophètes ou des oracles, leur rôle est strictement délimité à l'intérieur de la procédure qui consiste à traduire en vocabulaire religieux, compréhensible par le Sénat et par le peuple, les formules hermétiques du recueil[A 65] - [96] - [97].

La procédure de confection des oracles Sibyllins, fait fréquemment référence à des scénarios rituels recommandés auparavant. On pense donc que les prêtres compulsaient le corpus des oracles, sénatus-consultes ou édits de magistrats, et donc qu’il existait des archives facilement accessibles des décisions antérieures[85]. On peut admettre avec Diels que les archives des decemvris étaient déposées sous la République au Capitole, c’est-à-dire au lieu même où les prêtres rédigeaient leurs oracles. Les (quin)decemvirs se référaient toujours aux oracles précédents[98].

Une fois l’oracle établi, les prêtres transmettaient l’oracle au sénat par écrit sous forme d'édit ou de responsum[89] - [95] - [99]. Après avoir reçu cet édit, les sénateurs décidaient ou non d’accepter l’oracle, et recommandaient le cas échéant aux consuls d’en faire appliquer les prescriptions. Un édit de magistrat en ordonnait l’application[89]. L’acte religieux produisait au moins un édit sacerdotal, un sénatus-consulte et un édit de magistrat[100].

Les prêtres consultaient des oracles précédents ainsi que des scénarios rituels composés par d’autres collèges. Ces consultations renvoient à leur commentarii, à ceux des autres prêtres[100]. De tous ces documents et registres seules quelques pièces ont survécu. Elles suffisent cependant pour suggérer que les archives des prêtres étaient volumineuses[100].

Les archives du collège

Les quindecemvirs devaient avoir, à usage interne, des livres de rituels et de prières. Outre les témoignages de l’inscription des jeux sévériens et d’une monnaie représentant, dans le cadre des Jeux séculaires, deux hommes en toge dont l’un, peut-être Domitien, tient un volumen et récite devant trios femmes une prière qui nous est peut-être connue par l’inscription des jeux augustéens[101]. Les rites de purification conduits par le prêtre d’Apollon Mopsus dans le chant III des Argonautiques du quindecemvir Valérius Flaccus paraissent illustrer ces rites trop complexes et sans doute nombreux pour n’avoir pas été tôt consignés par écrit[102]. On observe aisément que les prières reproduites par les inscriptions des jeux augustéens et sévériens se distinguent beaucoup plus par leur formes archaïques que la langue administrative. D’autre part, de l’inscription d’Auguste à celle de Sévère, les prières sont restées les mêmes[103].

Les oracles sibyllins ne prescrivaient pas seulement des sacrifices, des cérémonies et des dons ponctuels. Ils introduisaient également de nouveaux dieux dont le culte devenait permanent. De ce fait, ils suscitaient de nombreux actes administratifs secondaires, dont le culte de la Magna mater offre un bon exemple[84]. La surveillance de l’application de certains oracles suscitait des échanges de lettres, de demandes et de réponses régulières entre les quindecemvirs et les magistrats des colonies et municipes romains, qui sont attestés jusqu’à la fin du IIIe siècle de notre ère[64].

Les Commentarii quindecemvirorum dont l’existence nous est attestée par le témoignage de Censorinus[A 66] - [104] et confirmé l’épitaphe d’un a commentaris quindecemvirs[A 67] qui confirme d’ailleurs l’existence d’actes indépendant des jeux séculaires[105]. Les inscriptions augustéennes et sévériennes des Jeux séculaires, le Commentarium ludorum est un document proprement quindécemviral, et n'émane pas, comme on a pu en faire l'hypothèse jadis, du sénat. Ces comptes rendus enregistraient, dans un rythme sans doute annuel, les décrets et édits des quindecemvirs, mais aussi des décisions émanant d'une autre autorité et relatives à leur sphère de compétence, ainsi que le déroulement des rites et des cérémonies[106].

Les (quin)decemvirs et le contrôle des cultes étrangers

Créés d’après la légende par Tarquin, ils forment un collège de spécialistes, chargés de conserver les livres Sibyllins et de les interpréter, avec l’accord du sénat, pour donner une caution oraculaire à l’adoption de cultes nouveaux[59]. Ils jouent durant les différentes crises religieuses de la République un rôle majeur dans l’introduction officielle de cultes étrangers (les Sacra peregrina)[39]. Leur pratique oraculaire engageait généralement des procédures d’extension du panthéon ou du culte romains, comme l'introduction du culte d’Esculape ou de Cybèle, ainsi que dans l’introduction de rituels nouveaux tel que les lectisternes dans le culte romain officiel[39], extensions parallèles à la croissance de l’influence et de l’espace romains[107].

Sous l'empire, s'ils n'introduisent plus de nouveaux cultes, ils sont néanmoins responsables de la bonne observance d’un certain nombre de rites publics d'origines étrangères, conseillés ou non par l’oracle sibyllin[57].

Sous la République

À partir du Ve siècle av. J.-C., ils jouent un rôle majeur dans l'introduction de cultes étrangers. Jusqu'au début du IIIe siècle les recommandations des decemvirs comprennent l'introduction de nouveaux temples (à la triade Cérès, la déesse grecque Déméter, latinisée en Cérès, Liber et Libera en 496[A 6], à Apollon) en 431, après la peste de 433[A 11] - [108]), ainsi que la célébration du premier lectisterne qu’ils recommandèrent en 399[A 12] - [A 13]. Cérémonie qui sera répétée à de nombreuses reprises sous la république[14].

Durant les guerres puniques, leur rôle d'introducteurs de cultes nouveaux est alors pleinement actif: en 293 av. J.-C., les decemvirs indiquent au Sénat qu'il faut faire venir Esculape à Rome[A 20], ce qui sera chose faite en 291 lorsque l'ambassade envoyée à Epidaure revint avec le Dieu pour l'installer dans son nouveau sanctuaire[23]. Introduction des ludi Tarentini en l'honneur de Dis et de Proserpine[25], ainsi que des ludi Apollinares en 212, en l'honneur d'Apollon[A 68]. Introduction en 205-204, du culte de la Magna Mater, Cybèle, qui aura un rôle très important dans la religion romaine sous l'empire[39].

Sous l'empire

Partout dans le monde romain, il y avait des images très différentes de la religion romaine, les différentes communautés des provinces doivent avoir construit leurs propres versions de ce qu'ils croyaient être romain. La négociabilité de cette catégorie de religion romaine officielle, même au centre même du monde romain, la définition changeante de la « romanité », est manifestement pertinente pour « l'exportation » de la religion romaine aux communautés des provinces - comme cela est clairement illustré dans le culte de la Magna Mater. Avant le IIe siècle, en fait le culte en Italie et au moins dans les provinces de l’Ouest était sous l’autorité des quindecemvirs, qui originellement étaient responsable de l’introduction de ce culte à Rome[109]. On comprend, que quindecemvirs puissent s’intéresser de près aux prêtres du culte phrygien, on les voit contrôler les nominations de ceux-ci d’après différentes inscriptions provinciales[110]. Leur rôle dépassait l’assistante lors de la célébration romaine du culte. Il consistait dans la surveillance générale de l’application de l’oracle de 205[111]. Nous pouvons l’affirmer grâce au témoignage d’une série d’inscriptions des IIe et IIIe siècles, provenant de colonies romaines d’Italie, de Narbonnaise, de Lyonnaise et de Numidie[A 69] - [A 70] - [A 71] - [A 72] - [A 73] - [A 74] - [A 75] - [A 76] - [A 77] - [A 78] - [A 79].

Ces documents précisent que les prêtres de Magna Mater et des dendrophores étaient investis de leurs fonctions et privilèges avec l’approbation des quindecemvirs. Ils portaient le titre de sacerdotes quindecemuirales, ce qui signifie d’après l’inscription de Lyon[A 80] que les quindecemvirs lui avaient conféré le droit de porter le bracelet (occabus) et la couronne sacerdotaux[112]. Un document de l’année 289 explicite la procédure de ces investitures[A 81]. Il transcrit deux textes. Le premier est le protocole de l'élection d’un nouveau prêtre de la Magna Mater Baiana par les décurions de Cumes. ce protocole avait été envoyé au collège des quindecemvirs à Rome. Le deuxième document reproduit sur la pierre est la lettre de réponse des quindecemvirs: le vice-président du collège prend acte de l’élection et permet au nouveau prêtre, sur la demande des décurions, de porter l’occabus et la couronne dans les limites de la colonie de Cumes[111].

Les prêtres de Magna Mater en Italie et en Gaule ont parfois même le titre de sacerdotes quindecemvirales; et une inscription du territoire de la colonie de Cumes dans le Sud de l’Italie préserve le texte d’une lettre du collège des quindecemvirs à Rome, autorisant le prêtre local de Magna Mater, que la ville a récemment élu, de porter le bracelet spécial (occabus) et la couronne (l’insigne sacerdotal de la charge) à l’intérieur du territoire de la colonie[A 82] - [113]. Les quindecemvirs autorisèrent aussi les dendrophores (porteur d’arbres) de Cumes qui servaient le même culte[A 83] - [109].

Le plus ancien autel taurobolique connu et daté provient de Lyon[A 80], il est daté du 9 décembre 160 et commémore l’investiture d’un prêtre local par le collège des quindecemvirs de Rome[114]. Il fixe le souvenir d'un taurobole accompli en 160 au Phrygianum du Vatican pour consacrer très probablement le premier archigalle de Lyon, investi rituellement à Rome par les quindécemvirs sacris faciundis[115].

On voit mal comment les quindecemvirs auraient pu contrôler le recrutement du clergé de la prêtresse pour vérifier qu’aucun citoyen ne se fît galle. Cette tâche incombait aux magistrats. Les quindecemvirs se bornent, conformément à leur fonction, à investir officiellement les prêtres de leurs insignes et de leur titre. On suppose que la tâche confiée aux (quin)decemvirs comprenait dès l’origine de vérifier l’application stricte de l’oracle à Rome et dans les cités romaines[116].

Comme la portée juridique des loca religiosa ou sacra, l’oracle de 205 av. J.-C. concernait le peuple romain dans son ensemble, et non seulement Rome. Donc son application, de même que le contrôle des lieux cultuels installés sur les terres du peuple romain, même en dehors de Rome, devait être assurée, à mesure que l’empire du peuple romain croissait[116].

Culte d’Apollon

Le collège avait une forte connexion avec Apollon, en tant que dieu grec et oraculaire. Ces liens entre les (quin)decemvirs et Apollon remontent à l'origine même des livres sibyllins : en effet, les oracles font partie du domaine d'Apollon, et la Sibylle à qui Tarquin le Superbe a acheté les livres est souvent présentée comme prophétesse d’Apollon[59].

Dès le Ve siècle av. J.-C., à la suite d’une terrible épidémie en 433, ils introduisent le culte d'Apollon Medicus (guérisseur)[A 84] à qui l'on dédie un temple en 431 av. J.-C. On pense que le culte proprement dit était antérieur à cette date et qu'il ne s’agit là que de l’officialisation, ex libris, du dieu guérisseur[117]. Les decemvirs sont dans le même temps considérés comme prêtres d'Apollon[73]. En 300, les decemvirs sont présentés par Tite-Live comme carminum Sibyllae ac fatorum populi huius interpretes,antistites eosdem Apollinaris sacri caerimoniarumque aliarum, chargés des cérémonies sacrées, interprètes des oracles de la Sibylle et des destins de notre peuple, desservants aussi du culte d'Apollon et d'autres cérémonies[A 85]. En 212, le sénat prescrit des rites sacrificiels à Apollon et Latone lors des ludi Apollinares qui sont dirigés par les decemvirs. Il semble qu'ils soient en même temps à l'origine de ces rites[A 86] - [A 32] - [37].

À l'époque impériale, ils sont présentés comme prêtres d’Apollon[A 87] - [A 88] - [63]. Sous Auguste, qui était membre des quindecemvirs, le culte d’Apollon prit une place de grande importance. Tout d'abord, les Livres sibyllins furent transférés au sanctuaire d’Apollon Palatin[12]. Ensuite, ces quindecemvirs étaient responsables de la célébration des jeux d'Apollon[A 89]. De plus les symboles d'Apollon, un dauphin, une couronne et un trépied (ce dernier plus tard associé avec la sibylle) sont des symboles fréquents dans les représentations du collège[118].

Les jeux séculaires

Le rôle des decemvirs puis des quindecemvirs comprenait aussi l’organisation et la célébration des jeux séculaires (ludi saeculares)[A 90] - [A 91] - [119]. Même si les détails des précédentes célébrations (sous la république) de ce rituel sont difficiles à reconstruire, il semble suffisamment clair que les quindécemvirs étaient dans l’ensemble chargés de leur déroulement[120]. On suppose que les quindecemvirs avaient à leur disposition des documents anciens relatifs aux jeux de 456[106]. Les quindecemvirs jouèrent un rôle essentiel dans l’organisation et la célébration des jeux séculaires sous l’empire[77] - [121].

Les jeux séculaires d’Auguste en 17, ont lieu dans le même lieu traditionnel (au Nord-Ouest du champ de Mars, près du Tibre, à un autel connu sous le nom de Tarentum ou Teretum), mais ils diffèrent significativement de leurs prédécesseurs républicains dans plusieurs aspects, notamment dans leur mise en avant de l’empereur lui-même et de son gendre et héritier, Agrippa[120]. En effet, durant les Jeux Séculaires de 17, Auguste est président (magister) des Quindecemvirs[121]. Ces jeux de 17 nous sont connus par des inscriptions relatant les actes de Ludi Saeculares[A 92].

Ce Commentarium ludorum est un document proprement quindecemviral, et n'émane probablement pas, comme on a pu en faire l'hypothèse jadis, du sénat, mais des quindecemvirs[106]. Comme l’organisation et la surveillance des cérémonies étaient à la charge des quindecemvirs, la rédaction du compte-rendu relatif devait relever de leurs services[122]. Il s’agit d’un compte-rendu qui décrit le déroulement passé, et non à venir, de telle ou telle phase de la célébration qui a fait l’objet d’un décret ou d’un édit des quindecemvirs[122]. Le document comprend des édits et décrets émanant du collège des quindecemvirs, ainsi qu’une lettre d’Auguste au collège[122]. L’inscription indique aussi la liste des membres du collège quindecimviri sacris faciundis qui étaient présents aux jeux, à commencer par l’empereur[123] - [124].

On sait que Domitien fit procéder en 88, en avance sur la date prévue, à la suite de calculs plutôt arbitraires, à la célébration des Jeux[125] - [77].

Au commencement de l'année 1930, en creusant les fondations d'un immeuble près du pont Victor-Emmanuel, on mit au jour environ cent vingt fragments[A 93] du compte-rendu officiel des jeux séculaires célébrés en 204 par Septime Sévère[126]. Un fragment nous restitue le compte-rendu de la séance du Sénat de l'année 203, tenue entre mars et août dans laquelle le magister des quindecemviri sacris faciundis, Manilius Fuscus, invite l'assemblée, au nom du collège, à ordonner les jeux séculaires pour l'année suivante[74]. Il est probable que la tâche confiée aux (quin)decemvirs comprenait dès l’origine de vérifier l’application stricte de l’oracle à Rome et dans les cités romaines, et tel fut leur comportement pour les Jeux séculaires, de 204 : ce sont les prêtres qui informent le sénat que le saeculum est écoulé et lui suggèrent d’organiser de nouveaux Jeux, dont ils auront la charge[116]. Comme tous les Augustes, Septime Sévère et Caracalla ont fait partie du collège quindecemviral, mais il est évident que leur rôle dépasse encore plus largement celui de simples prêtres que celui d'Auguste et d'Agrippa aux jeux de 17 av. J.-C.[127].

Ces jeux servent aussi à renforcer l’empereur. En effet un carmen saeculare évoque, dans les premiers jours de juin 204, la naissance récente d’un enfant, l'enfant de la médaille de Plautille et l'enfant de Caracalla, dont les quindecemvirs de 203 prévoient officiellement la naissance, ne sont qu'un seul et même enfant impérial, issu, probablement dans la seconde moitié de 203, au plus tard au début de 204, de ce mariage réputé stérile[128]. ⇒ Ils servent sous l’empire, liés au culte impérial, analysant les prodiges et les justifiant. Coïncidence que souligne le quindecemvir de 203 entre la célébration des jeux séculaires et la naissance d'un enfant impérial[129].

Quelques (quin)decemvirs célèbres

De nombreux membres de ce collège nous sont connus, soit par des sources littéraires, soit par l’épigraphie. Jörg Rüpke dans un ouvrage récent, Fasti sacerdotum[130], a publié la liste des prêtres de chaque sacerdoce année par année d'après l'état de la recherche actuelle. On y trouve le détail des membres des (quin)decemvirs.

Parmi les plus célèbres (quin)decemvirs on peut noter :

- Tacite

- Lucius Calpurnius Piso Licinianus

- Vettius Agorius Praetextatus

- Caius Valerius Flaccus[131]

- Ainsi qu'une grande partie des empereurs romains[2]

Notes et références

Notes

- Les duumvirs sont des patriciens, puisque ce n'est que la création des décemvirs qui donne accès aux plébéiens à ce sacerdoce.

Références antiques

- Aulu-Gelle, Noctes Atticae, I, 19

- Denys d'Halicarnasse, Antiquités romaines, III, 67 et IV, 62

- Servius, Commentaire sur l’Énéide, VI, 72

- Denys d'Halicarnasse, Antiquités romaines, IV, 62

- Denys d'Halicarnasse, Antiquités romaines, IV, 62, 7

- Denys d'Halicarnasse, Antiquités romaines, VI, 17

- Tite-Live, Ab Urbe Condita, III, 10, 7

- Denys d'Halicarnasse, Antiquités romaines, X, 2, 5 et X, 9, 1

- Tite-Live, Ab Urbe Condita, IV, 21

- Pline l'Ancien, Naturalis Historia, XXVIII, 12

- Tite-Live, Ab Urbe Condita, IV, 25

- Tite-Live, Ab Urbe Condita, V, 13

- Denys d'Halicarnasse, Antiquités romaines, XII, 9

- Tite-Live, Ab Urbe Condita, V, 50, 2

- Tite-Live, Ab urbe Condita, III, 10

- Tite-Live, Ab urbe Condita, VI, 37

- Tite-Live, Ab urbe Condita, VI, 42

- Tite-Live, Ab urbe Condita, VII, 2

- Tite-Live, Ab urbe Condita, VII, 3

- Tite-Live, Ab urbe Condita, X, 47

- Varron, Censor 17, 8

- Censorinus, De die natali, XVII, 8

- Tite-Live, XXI, 62, 6-11

- Tite-Live, Ab Urbe Condita, XXI, 63, 6-14 ; XXII, 1, 5-7

- Tite-Live, XXII, 1, 17-19

- Tite-Live, Ab Urbe Condita, XXII, 9, 9-11

- Tite-Live, XXII, 10, 2-6

- Tite-Live, XXII, 1, 19-20

- Tite-Live, Ab Urbe Condita, XXII, 57, 1-6

- Plutarque, Quaestiones Romanae, 83

- Tite-Live, Ab Urbe Condita, XXV, 12, 13

- Macrobe, Saturnales, I. 17, 27-29

- Tite-Live, Ab Urbe Condita, XXVII, 23, 7

- Tite-Live, Ab Urbe Condita, XXVII, 37

- Tite-Live, Ab Urbe Condita, XXIX, 10,4-12; 14, 5-14

- Tite-Live, Ab Urbe Condita, XL, 37

- Cicéron, Laelius, De Amicitia, 96

- Cicéron, de Lege Agraria, II, 18

- Velleius Paterculus, Histoire romaine, II, 12

- Suétone, Vie des douze césars, Neron, II

- Dion Cassius, Historia Romana, XXXVII, 37

- Pseudo Asconius, Div. VIII

- Cicéron, Ad familiares, VIII, 4.

- Servius, Commentaire sur l'Énéide, VI, 73.

- Dion Cassius, Historia Romana, XLII, 51, 4

- Fenestella et Varron chez Lactance, Institutions divines, I, 6, 11-14.

- Denys d'Halicarnasse, Antiquités romaines, IV, 62, 6.

- Plutarque, Vie de Sylla, XXVII.

- Tacite, Annales, VI, 12

- Suétone, Vie des douze Césars, Auguste, XXXI.

- Lactance, Institutions divines, I, 6, 13.

- Une inscription (Inscriptiones Latinae Selectae, 4037) datant de 213 apr. J.-C. enregistre la restauration d'un autel de Circé à Circeii, au sud-ouest de Rome, en accord avec un décret des quindecemvirs sacris faciundis

- Rutilius Namatianus, De reditu suo, II, 51-54

- Servius, Commentaire sur l'Énéide, II, 332

- Flavius Vopiscus, Aurelien, 20

- I.G., XIV, 1020: εις δεκάπεντ’ ανδρών Φοίβου στεφανηφόρος ίρεύς.

- Tibulle, Élégies, II, 5, 17

- Varron, De Lingua Latina, VII, 88

- Tite-Live, XXII, 9, 8

- Cicéron, De Legibus, II, 30

- Denys d’Hallicarnasse, Antiquités romaines, IV, 62, 5

- Jean le Lydien, De Mensibus, IV, II, 30

- Tite-Live en donne plusieurs exemples: Ab urbe Condita, VII, 28, 6-8; XLI, 21, 5-11

- Cicéron, De Divinatione, II, 111-112

- Aulu-Gelle, Noctes Atticae, IV, 1, 1 : interpres et arbiter Sibyllae oraculorum

- Censorinus, De die natali, XVII, 11

- CIL 06, 2312

- Tite-Live, Ab Urbe Condita, XXV, 12

- AE 1969-70, 119-120 (Gaeta)

- CIL 05, 4400 (Brixia)

- CIL 09, 981 (Compsa)

- CIL 09, 1538

- CIL 09, 1541 (Beneventum)

- CIL 10, 129 (Potentia)

- CIL 10, 3699 (Cumae)

- CIL 10, 3764 (Suessula)

- CIL 12, 1567 (Narbonnaise, Dea Augusta)

- CIL 13, 1751 (Lyonnaise, Lugdunum)

- CIL 08, 7956 (Numidie, Rusicade)

- CIL 13, 1751

- CIL 10, 3698

- ILS 4175 = 10.4b (en 289); cf. ILS 4131 = 6.7b (en 160)

- ILS 4174 (en 251)

- Tite-Live, Ab Urbe Condita, IV, 21, 62; 25, 3

- Tite-Live, Ab Urbe Condita, X, 8, 2

- Tite-Live, XXV, 12, 13

- Plutarque, Vie de Caton, IV : ίεροσύνη τοϋ Απόλλωνος

- Tite-Live, X, 8, 2 : antistites Apollinaris sacri caerimoniarumque aliarum

- Tite-Live, Ab Urbe Condita, X, 8

- Tacite, Annales, XI, 11

- Horace, Carmen Saeculare, 70

- CIL 06, 32323 = Dessau, 5050

- CIL 06, 32326; CIL 06, 32327 ; CIL 06, 32328 ; CIL 06, 32329 ; CIL 06, 32332

Références modernes

- Scheid 2001, p. 53

- Dumézil 1974, p. 593-594

- Bayet 1956, p. 104

- (en) The Cambridge Ancient History, vol. 4, (ISBN 978-0-521-22804-6, lire en ligne), p. 294 : The Pisistratidae maintained a collection of oracles on the Acropolis

- Boyce 1938, p. 161

- (en) Herbert William Parke, Sibyls and Sibylline Prophecy in Classical Antiquity, Londres, Routledge, , 237 p. (ISBN 978-0-415-07638-8), p. 77

- Boyce 1938, p. 162-164

- Boyce 1938, p. 162

- Boyce 1938, p. 165

- Beard et al. 1998, p. 27

- Dumézil 1974, p. 441

- Scheid 1998, p. 11

- Boyce 1938, p. 166

- Boyce 1938, p. 167

- Boyce 1938, p. 171

- Février 2002, p. 821

- Le Glay 1991, p. 120

- Dumézil 1974, p. 594

- Beard et al. 1998, p. 62

- Dumézil 1974, p. 448

- Boyce 1938, p. 172

- Boyce 1938, p. 173

- Dumézil 1974, p. 443-444

- Boyce 1938, p. 176

- Dumézil 1974, p. 444

- Orlin 2010, p. 68

- Boyce 1938, p. 175

- Orlin 2010, p. 123-130

- Dumézil 1974, p. 459-460

- Dumézil 1974, p. 461

- Dumézil 1974, p. 462-464

- Dumézil 1974, p. 473

- Le Glay 1991, p. 129

- Sur cette réforme : Marcel Le Glay, Saturne africain : Histoire, École Française de Rome, coll. « Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome » (no 205),

- Boyce 1938, p. 177

- Boyce 1938, p. 179

- Boyce 1938, p. 178

- Dumézil 1974, p. 482

- Beard et al. 1998, p. 252

- Dumézil 1974, p. 485

- Turcan 1992, p. 43

- Orlin 2010, p. 76

- Dumézil 1974, p. 482-483

- Dumézil 1974, p. 485-487

- Turcan 1992, p. 42-49

- Orlin 2010, p. 76-85

- Boyce 1938, p. 182

- Boyce 1938, p. 186

- Orlin 2010, p. 133

- Boyce 1938, p. 184-185

- Orlin 2010, p. 89-90

- Claude Nicolet, « Confusio suffragiorum : A propos d'une réforme électorale de Caius Gracchus », Mélanges d'archéologie et d'histoire, t. 71, , p. 145-210 (lire en ligne)

- Scheid 2001, p. 87

- Théodore Mommsen, Droit public, 3, p19-21 et 32

- Scheid 2001, p. 88

- Scheid 2001, p. 89

- Scheid 2010, p. 115

- Boyce 1938, p. 186-187

- Turcan 1992, p. 18

- Orlin 2010, p. 87;93

- Beard et al. 1998, p. 18

- Scheid 2001, p. 88-89

- Le Glay 1991, p. 192

- Scheid 1998, p. 12

- Bayet 1956, p. 164

- Beard et al. 1998, p. 186

- Le Glay 1991, p. 186

- Scheid 2001, p. 90-91

- (en) Roger S. Bagnall, The Encyclopedia of Ancient History, Wiley-Blackwell, , 7768 p. (ISBN 978-1-4051-7935-5)

- Rüpke 2011, p. 443

- Février 2002, p. 832

- Février 2002, p. 841

- Février 2002, p. 822

- Gagé 1934, p. 48

- Dumézil 1974, p. 442

- Boyancé 1972, p. 348

- Boyancé 1972, p. 349

- Boyancé 1972, p. 354

- Boyancé 1972, p. 122

- John Scheid, « Nouveau rite et nouvelle piété. Réflexions sur le ritus Graecus », Ansichten griechischer Rituale. Geburstags-Symposium für Walter Burkert, Stuttgart et Leipzig, , p. 171 (ISBN 9783519074335)

- (en) John Scheid, « Graeco ritu: A typically Roman way of honoring the Gods », Harvard Studies in Classical Philology, vol. 97, , p. 25

- Dumézil 1974, p. 594-595

- Février 2002, p. 839

- Scheid 1998, p. 23

- Scheid 1998, p. 18

- Février 2002, p. 840

- (de) Hermann Diels, Sibyllinische Blätter, Berlin, Reimer, , p. 64-104

- Février 2002, p. 833-834

- Scheid 1998, p. 13

- Février 2002, p. 835-836

- (de) W. Hertzberg, Hallischen Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst, , p. 193 sq.

- (de) Hermann Diels, Sibyllinische Blätter, Berlin, Reimer, , p. 25-36

- Gagé 1955, p. 362

- Scheid 1998, p. 15

- Scheid 1998, p. 17

- Gagé 1955, p. 566

- Février 2002, p. 837

- Scheid 1998, p. 20

- Février 2002, p. 838

- Scheid 1998, p. 26

- Commentaire de Dressel, Eph. Ep., 8, 1899, p313, no 8, avec planche

- Liberman 1998, p. 66

- Liberman 1998, p. 73

- Liberman 1998, p. 65

- Liberman 1998, p. 70-71

- Liberman 1998, p. 72

- Scheid 2001, p. 62-63

- Boyce 1938, p. 174

- Beard et al. 1998, p. 337-338

- Boyancé 1972, p. 355

- Scheid 1998, p. 24

- Le Glay 1991, p. 226

- Turcan 1992, p. 57

- Rüpke 2011, p. 90

- Turcan 1992, p. 66

- Scheid 1998, p. 25

- Gagé 1955, p. 74-100

- Boyancé 1972, p. 351

- Le Glay 1991, p. 194-198

- Beard et al. 1998, p. 202

- Bayet 1956, p. 178

- Liberman 1998, p. 67

- Hoffman, p. 289

- Liberman 1998, p. 69

- Wissowa, p. 431

- Cumont 1932, p. 120-121

- Gagé 1934, p. 69

- Gagé 1934, p. 54

- Gagé 1934, p. 55

- Rüpke 2008

- Boyancé 1972, p. 347

Voir aussi

Bibliographie

Sources antiques

- Aulu-Gelle, Noctes Atticae

- Censorinus, De die natali, XVII

- Denys d'Halicarnasse, Antiquités romaines

- Lactance, Institutions divines

- Servius, Commentaire sur l’Énéide

- Tite-Live, Ab Urbe Condita

Ouvrages

- Jean Bayet, Histoire politique et psychologique de la religion romaine, Paris, Payot, , 2e éd. (ISBN 2-228-32810-3)

- Georges Dumézil, La Religion romaine archaïque : avec un appendice sur la religion des Etrusques, Paris, Payot, , 2e éd., 700 p. (ISBN 978-2-228-89297-1)

- Jean Gagé, Apollon romain : essai sur le culte d'Apollon et le développement du ritus Graecus à Rome des origines à Auguste, de Boccard, coll. « Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome » (no 182),

- Marcel Le Glay, La Religion romaine, Paris, Armand Colin, , 2e éd. (ISBN 2-200-32202-X)

- John Scheid, La Religion des Romains, Paris, Armand Colin, coll. « Cursus », , 176 p. (ISBN 978-2-200-25466-7)

- John Scheid, Religion et piété à Rome, Paris, Albin Michel, , 189 p. (ISBN 978-2-226-12134-9)

- Robert Turcan, Les Cultes orientaux dans le monde romain, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Histoire », , 2e éd., 397 p. (ISBN 2-251-38001-9)

- (en) Mary Beard, John North et Simon Price, Religions of Rome, vol. I : A History, Cambridge/New York/Melbourne, Cambridge University Press, , 454 p. (ISBN 0-521-30401-6)

- (en) Eric M. Orlin, Foreign Cults in Rome : Creating a Roman Empire, Oxford University Press, , 248 p. (ISBN 978-0-19-973155-8, lire en ligne)

- (en) Jörg Rüpke, A Companion to Roman Religion, Wiley-Blackwell, coll. « Blackwell Companions to the Ancient World », , 542 p. (ISBN 978-1-4443-3924-6, lire en ligne)

- (en) Jörg Rüpke, Fasti sacerdotum. A prosopography of Pagan, Jewish, and Christian religious officials in the City of Rome, 300 BC to AD 499, Oxford, Oxford University Press, , 1107 p. (ISBN 978-0-19-929113-7)

Articles

- Gustave Bloch, « Duumviri, puis decemviri, puis quindecimviri sacris faciundis », in Daremberg et Saglio, Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, tome II, vol. 1, p. 426–442. (En ligne.)

- Pierre Boyancé, « La science d'un quindécemvir au Ier siècle apr. J.-C. », Études sur la religion romaine, École française de Rome, , p. 347-358 (lire en ligne)

- Pierre Boyancé, « La main de « fides » », Études sur la religion romaine, École française de Rome, , p. 121-133 (lire en ligne)

- Franz Cumont, « Les actes des jeux séculaires de Septime Sévère », Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 76e année, no 1, , p. 120-124 (lire en ligne)

- Caroline Février, « De l'usage des Livres : le decemvir, prêtre ou uates ? », Latomus, vol. 61, , p. 821-841

- Jean Gagé, « Les jeux séculaires de 204 apr. J.-C. et la dynastie des Sévères », Mélanges d'archéologie et d'histoire, vol. 51, , p. 33-78 (lire en ligne)

- Gauthier Liberman, « Les documents sacerdotaux du collège Sacris Faciundis », Collection de l’École française de Rome, École française de Rome, no 243 « La mémoire perdue, Recherches sur l'administration romaine », , p. 65-74 (ISBN 2-7283-0393-2)

- John Scheid, « Les livres Sibyllins et les archives des Quindécemvirs », Collection de l’École française de Rome, École Française de Rome, no 243 « La mémoire perdue, Recherches sur l'administration romaine », , p. 11-26 (ISBN 2-7283-0393-2)

- (en) Aline Abaecherli Boyce, « The Development of the Decemviri Sacris Faciundis », Transactions and Proceedings of the American Philological Association, vol. 69, , p. 161-187

- (en) Martha W. Hoffman, « The College of Quindecimviri (Sacris Faciundis) in 17 B. C », The American Journal of Philology, vol. 73, no 3, , p. 289-294