Liber Pater

Liber Pater ou Liber (quelquefois traduit en français sous la forme Père Liber) est un dieu de la fécondité d'origine italique de la religion romaine. Il fut assimilé à Bacchus (Dionysos) par les Romains.

| Liber Pater | |

| Dieu de la mythologie romaine | |

|---|---|

| |

| Caractéristiques | |

| Fonction principale | Dieu de la germination et de la fertilité |

| Associé(s) | Cérès, Libera |

| Équivalent(s) par syncrétisme | Bacchus, Dionysos, Fufluns, Shadrapha |

| Culte | |

| Lieu principal de célébration | Rome |

| Symboles | |

| Attribut(s) | vigne |

Le culte de Liber Pater et de sa parèdre Libera remonte à la très haute antiquité à Rome. Le caractère et le sens primitifs de ce culte s'altérèrent ensuite sous l'influence de la mythologie grecque.

Étymologie

Il existe à travers différents auteurs latins plusieurs étymologies pour expliquer la provenance du nom de Liber[1]. De nombreuses formes et dérivations ont d'ailleurs été retracées à travers l'Italie antique: les plus anciennes formes du mot Liber furent Loebasius ou Lebasius chez les Sabins[2], Leiber ou Leber chez les Falisques[3] et Loufir ou Lifar chez les Osques[4]. Varron, cité par Augustin d'Hippone, explique l’étymologie de son nom dans la libération (a liberamento) de la semence de l'homme pendant l'acte sexuel[5]. Cette semence est considérée comme liquide (liquor) et fait de Liber le protecteur de la fertilité masculine, mais aussi aussi de la fertilité végétale, notamment celle de la vigne[6]. Des auteurs postérieurs ont repris pour base l'étymologie de Varron pour aussi associer Liber au vin : Sénèque indique que Liber est à l’origine de la découverte de la vigne et que son nom dérive de la liberté d’expression que les gens possèdent étant ivres[7]. Festus mentionne que Liber est à l’origine de la découverte de la vigne et que son nom dérive de la liberté d’expression que les gens possèdent étant ivres[8], tout comme Fulgentius qui, dans ses Mythologies, fait dériver le nom de Liber de la libération des esprits par le vin[9].

Cicéron s'intéresse quant à lui à la généalogie des divinités romaines pour expliquer l'origine du nom de Liber. Il indique qu'à Rome, les enfants sont nommés liberi car la progéniture de Cérès est nommée Liber et Libera[10]. Cette explication étymologique met l’accent sur la fertilité de la triade et met surtout en lumière la relation entre ces divinités : Cérès, déesse du grain, est la mère et la tête de famille de la triade aventine, tandis que Liber et Libera, responsables de la semence masculine et féminine, sont ses enfants.

Servius, au IVe siècle apr. J.-C., fait de Liber le protecteur du vin et de la liberté des cités dans ses commentaires sur l'Énéide et les Géorgiques de Virgile. Il mentionne que son nom sabin Loebasius dérive du grec λοιβή, «verser une libation»[2]. Il fait aussi remonter l'origine du nom de Liber à la libertas à travers son servant Marsyas qui représente la liberté politique et juridique chez les Romains[11]. Macrobe reprend à l'identique l'idée selon laquelle Liber protège les villes et leurs libertés par l'entremise de son servant Marsyas[12].

Les linguistes modernes font quant à eux remonter l'étymologie de Liber à l'adjectif latin liber, «libre» ou «enfant», qui dérive de la racine indo-européenne du verbe *H1lewdh- associé à la croissance et à la naissance[13]. Son sens propre est celui de la germination : Liber garantit la naissance et la moisson à travers la semence fertile[14]. Jean Haudry reconstruit un groupe italo-germanique de divinités de la croissance tirées de la racine indo-européenne *H1lewdh- dont l'une s'est spécialisée dans la croissance humaine comme le latin līberī, les autres ont pris le sens de « feu de la croissance, de la génération », comme dans le verbe allemand lodern[15].

Épithète

Plusieurs savants, notamment Georg Wissowa, soutiennent que Liber apparaît à l'origine comme une épithète de Jupiter[16]. Le temple de Jupiter Liber à Furfo, chez les Vestins est bien connu[17]: d'autres inscriptions dédiées à Jovis Liber ont aussi été trouvées en Sabine[18] et à Capoue[19]. La même mention se lit à Rome sur le calendrier des Arvales à la date du 1er septembre[20]. Avec le temps, Liber se serait dissocié de Jupiter pour former une divinité à part entière. Il n'existe pas de véritable consensus: il n'est pas invraisemblable que malgré l'homonymie entre les deux divinités, Jupiter et Liber aient été deux entités distinctes dès une époque reculée[21].

À l'origine, Liber n'avait pas d'épithète accolée à son nom. Les premières attestations dans les pièces de théâtre de Naevius, Livius Andronicus et Ennius ne mentionne d'ailleurs aucune épithète cultuelle associée à Liber[22]. Il en va de même pour les plus anciennes inscriptions de l'Italie antique mentionnant Liber : sur chacune d'entre elles, on lit le nom du dieu seul, sans épithète[23]. À l’époque impériale, l’épithète Pater, «père», est cependant indissociable de Liber. Pour les Romains, Pater est un signe de respect et de vénération pour invoquer les dieux : Neptune, Saturne, Mars, Janus et Quirinus en sont aussi affublés. L’association du Pater se fait progressivement chez les poètes avec un des nombreux noms de Dionysos, soit Bacchus, Lenaeus, Lyaeus : ce phénomène est d’ailleurs déjà attesté chez Accius et Pseudo-Ennius au IIe siècle av. J.-C[24].

Fêtes et culte

Liberalia

Rome

Une cérémonie du culte de Liber parait propre au Liber italique : la fête romaine des Liberalia, qui se célébrait le 17 mars, et qui n'avait rien de commun ni avec les Dionysies, ni avec les Ludi Liberales de création postérieure. À Rome et dans le Latium, la fête de la Liberalia, le 17 mars, était une célébration du passage à l'âge adulte pour les " enfants libres " (līberi līberi), soit les adolescents entre 14 et 17 ans[25]. C’est à cette date que se faisait la prise de la toge virile (toga virilis) qui signifiait le passage de l’enfance à l’âge adulte ainsi que l’entrée dans la vie publique avec l'inscription au tabularium. Les calendriers républicains (Fasti Antiates) et les Fasti Caeretani mentionnent une fête pour Liber mais aussi pour Libera, ce qui suggère que la fête était à l'origine un passage à l'âge adulte à la fois pour les garçons et pour les filles[26]. Aucune attestation de Liberalia féminine n'est cependant attesté.

Ce rituel se situait dans un contexte familial et était parrainé par le pater familias du jeune garçon ou son substitut[27]. La prise de la toge marque l'acquisition de la pleine citoyenneté et une liberté accrue, mais pas une indépendance complète du contrôle paternel : le jeune homme reste sous la potestas du pater familias[28] - [29]. Les adolescents entre 14 et 17 ans dédiaient par la suite leur bulla, une amulette remise aux enfants romains pour les protéger des mauvais esprits, à leurs Lares familiaux en l’accrochant au foyer[30].

Après ces rituels, la famille et des amis des adolescents qui passent à l'âge adulte les escortent au Forum, puis au Capitole pour y faire des sacrifices[31]. Peu d'informations sont connues sur cette procession et ces sacrifices. Deux inscriptions font par contre état au Capitole d'une statue de Liber Pater [32] - [33].

Lavinium

Outre les Liberalia de Rome, nous connaissons, par Augustin d'Hippone[34], qui cite sans aucun doute Varron, une autre forme de Liberalia en l'honneur de Liber. Cette cérémonie, qui semble avoir été d'abord purement rurale et qui plus tard seulement se célébra dans certaines cités, comme Lavinium, avait un caractère nettement phallique[35]. Le phallus, en effet, y jouait le rôle principal. Ces fêtes ne se rapprochent pas des phallophories car on y trouve aucun rapport avec les vendanges et la fabrication du vin. Il n'y a rien de tel dans les phallophories italiques. En outre, bien que nous ne sachions pas avec précision quel était le mois de l'année consacré à ces fêtes, nous pouvons croire qu'elles se célébraient au printemps : le printemps est, en effet, la saison pendant laquelle il est naturel d'invoquer la protection divine, et de détourner des champs le mauvais œil. À l'époque des vendanges, de telles cérémonies n'ont plus de raison d'être. Pline l'Ancien signale le culte du phallus ou fascinas, comme un culte proprement romain.

Ainsi, le sens primitif de son nom et les fêtes proprement romaines ou italiques qui étaient célébrées en son honneur, font apparaître Liber ou Liber Pater comme un dieu de la fécondité[35]. Le phallus était l'image du Feu divin, comme la semence était perçue comme un « feu de la procréation »[15] : il était invoqué comme protecteur de la fertilité agricole ; il présidait peut-être aussi à la génération animale.

Vin et vendanges

Bien que Jupiter et Vénus patronne les deux festivals du vin à Rome (les Vinalia et les Meditrinalia), Liber était considéré comme le dieu protecteur du vin et de la vigne grâce à son association avec Dionysos. L'identification de Liber Pater à la vigne est cependant ancienne : une inscription falisque datée du VIIe siècle av. J.-C. associe Cérès au blé et Liber au vin[36]. La première représentation iconographique de Liber sur un ciste de Préneste datant du IVe siècle av. J.-C. représente le dieu barbu, torse nu, et tenant dans sa main une vigne qui l’associe directement au domaine du vin[37]. Les plus anciennes attestations littéraires liant Liber à la vigne se trouvent dans le théâtre de Livius Andronicus et de Naevius : ces dramaturges utilisent le nom de Liber en métonymie au vin, procédé qui est toujours utilisé au Ier siècle av. J.-C. dans le manuel de rhétorique Rhetorica ad Herrenium[38].

Trois rituels romains ont été identifié concernant le rôle premier de Liber dans le domaine du vin[39]. À ces rites peuvent être adjoints, au moins à partir du début de l’Empire, la cérémonie de clôture des vendanges du 15 octobre offrant un sacrifice à Liber (vindemiae sacrum Libero)[40]. Le premier rituel consiste en un sacrifice à Liber et sa parèdre Libera pour la protection des vases de pressurage qui recueillent le jus pressé du raisin : Columelle rapporte qu’à cette occasion, le moût doit être préparé avec pureté et propreté[41]. Le second rituel est une fumigation à Liber et Libera à partir de fève et de millet moulu arrosé de vin miellé autour des vases à pressoir pour attirer leur protection pendant le pressurage du vin[42]. Le dernier rituel est constitué du sacrifice des prémices du moût obtenu par le pressurage pour la conservation des vignes, des vases à pressoir et du vin lui-même[43]. Ainsi, avant le pressurage, le premier sacrifice à Liber et Libera vise à assurer la propreté et la pureté des lieux et des instruments en garantissant la conformité des vases à pressage. Le deuxième sacrifice se déroule au moment du pressurage : la fumigation combat la pestilence du lieu saturé d’acidité et élimine toute forme de puanteur du cellier. Une fois le pressurage terminé, le dernier sacrifice à Liber consiste en une prière à la divinité pour une bonne conservation des lieux, du vin et surtout des cuves de pressoir. La tutelle de Liber sur le vin se cantonnait donc à l'origine à la protection du pressurage du vin et du moût : Virgile le surnomme d’ailleurs le Père Lénéen (pater Lenaeus), provenant du grec ληνός (cuve de pressoir)[44].

À l'époque impériale, plusieurs associations (collegium) de marchands de vin font des offrandes à Liber pour s'attirer sa protection: c'est le cas dans le quartier de Vélabre à Rome (vallée située entre le Capitole et le Palatin) du collegium Velabrensium et le negotiantium cellarum vinarium Novae et Arruntianae Caesaris nostris[45].

Institution de la triade Cérès, Liber et Libera

Le caractère originel de Liber permet de comprendre comment se fit la première assimilation de ce dieu italique à une divinité grecque[46]. Peu avant la bataille du Lac Régille en 496 av. J.-C., le dictateur Aulus Postumius Albus consulta Livres sybillins pour régler la terrible famine qui sévissait à Rome et qui menaçait de faire tomber la ville au mains des Latins. Il fit le vœu d'offrir un temple à Cérès, Liber et Libera (Déméter, Dionysos et Koré chez Denys d’Halicarnasse) et des sacrifices annuels à la triade si les dieux leur accordaient de bonnes récoltes[47]. Cérès, Liber et Libera étaient à ce moment conçu comme des divinités de la fertilité et de l’abondance qui ensemencent les champs. À la suite de la victoire des Romains, Postumius commença la construction du temple de la triade qui sera finalement consacré par le consul Spurius Cassius en 493 av. J.-C[48].

Jusqu'à la fin du XIXe siècle, on situait ce temple sous l'église Santa Maria in Cosmedin dans le Forum Boarium. Dorénavant, l'hypothèse la plus acceptée est qu'il se situe plutôt sur les premières pentes nord de la colline de l'Aventin dans le domaine de l’église San Vincenzo de Paoli all'Aventino[49]. C'est cet emplacement qui a renforcé l'idée d'une triade aventine et d'une triade plébéienne car l'Aventin était un quartier particulièrement prisé de la plèbe romaine[50]. La localisation précise du temple de Cérès, Liber et Libera reste encore inconnue, mais plusieurs auteurs antiques tels que Vitruve, Denys d'Halicarnasse, Pline l'Ancien, Tacite et Dion Cassius le situe proche du Cirque Maxime[51].

Pendant une longue période, cette triade romaine a été interprétée comme la transposition de la triade éleusienne Déméter, Dionysos-Iacchos et Koré, qui aurait été implantée à Rome au début du Ve siècle av. J.-C. Celle-ci aurait agi comme la triade protectrice de la plèbe et comme un contrepoids à la triade capitoline Jupiter, Junon, Minerve, protectrice des patriciens[52]. L’interprétation de la triade Cérès, Liber et Libera comme d'origine grecque est principalement dû aux écrits de Denys d’Halicarnasse qui tente de démontrer que les Romains sont des Grecs en multipliant les parallèles culturels entre les deux peuples[53]. Des racines étrusques, campaniennes, siciliennes ou encore orientales ont aussi été invoquées pour expliquer l'implantation de cette triade à Rome[54].

La place de Liber au sein de cette trinité est d'agir comme un dénominateur commun entre Cérès et Libera. Le couple Cérès-Liber était connu avant la triade pour être une dyade agraire italique, comme en témoigne l’inscription falisque datant de la toute fin du VIIe siècle av. J.-C. qui indique la pérennité de Cérès sur le grain et Liber sur le vin ainsi que l’étymologie de fertilité provenant des noms de Cérès et Liber[55]. Le couple Liber-Libera agit quant à lui comme une paire de divinités italiques de la fécondité, tant animale et végétale, qu’humaine. Ils ont été compris par les Romains comme le même concept divin sous une forme double; deux divinités complémentaire, masculine et féminine, qui patronnent la semence[56]. Il ne semble pas y avoir eu de couple italique Cérès-Libera : la place de Libera, très effacée dans cette triade, n’est qu’au côté de Liber comme divinité de la fertilité. La seule association possible entre les deux divinités féminines de la triade est tardive et se fait uniquement par l’identification de Libera à Proserpine-Korè, la fille de Déméter[55]. Liber ne joua qu'un rôle très effacé : c'était surtout en l'honneur de Cérès-Démèter que le sanctuaire voué par le dictateur A. Postumius fut construit.

Assimilation de Liber à Bacchus

La confusion d'Iacchos et de Dionysos amena probablement l'assimilation postérieure de Liber Pater et de Dionysos. Car Liber Pater ne tarda pas à devenir, pour les Romains et les Italiens, le dieu du vin et de la vigne.

Tandis que Cérès était révérée surtout comme la déesse protectrice de la culture des céréales, Liber Pater fut invoqué comme le dieu de la viticulture. C'est là le rôle que lui attribuent les Scriptores rei rusticae, entre autres Columelle, et les Pères de l'Église, par exemple Arnobe et saint Augustin. Les vignerons l'adoraient en même temps que Libera au moment des vendanges. Dans plusieurs rustica le mois d'octobre lui est consacré. On lui offrait, comme prémices de la vendange, et pour mettre sous sa protection toutes les opérations que comporte la fabrication du vin, une libation de moût frais, appelée sacriana : c'était là le pendant du praemetium offert à Cérès au début de la moisson. Outre les vignerons, les marchands de vin honoraient Liber Pater : ainsi à Rome des documents épigraphiques nous font connaître le culte que rendaient à ce dieu le collège des négociants en vin du Vélabre. Les vignerons associaient son nom et son culte à ceux de Sylvain et d'Hercule, protecteurs des champs ; les marchands de vin l'unissaient, dans leurs invocations, à Mercure, le dieu du commerce.

Mais en Grèce, Dionysos n'était pas seulement le dieu rustique de la vigne, des vendanges, du vin et des vignerons ; il était le centre d'un thiase ; son culte avait un caractère mystérieux. C'est à ce culte que se rattachent étroitement les fêtes orgiastiques connues sous le nom de Bacchanalia. Ce culte se répandit de bonne heure dans la Grande-Grèce; il pénétra à Rome vers la fin du IIIe siècle av. J.-C. Dès l'année -186, le sénat romain interdit les Bacchanales par un sénatus-consulte fameux (Scandale des Bacchanales).

Sous cette forme, Dionysos prit aussi le nom de Liber ou Liber Pater. De même que certains souverains de l'époque hellénistique s'étaient fait honorer comme des nouveaux Dionysos, plusieurs Romains tout-puissants, Marius, Pompée, Marc Antoine, et des empereurs comme Héliogabale voulurent qu'on leur décernat le titre de Liber et qu'on les honorât sous ce nom. Ce culte, purement oriental, de Liber Pater se propagea et prit une grande extension sous l'Empire : à Rome, des inscriptions nous font connaître un Hierophantes Liberi patris et un Archibucolus dei Liberi. Ailleurs, par exemple en Gaule, les prêtres de Liber assistaient aux tauroboles en l'honneur de la Grande Mère des dieux. Sous cette forme, Liber Pater subit, comme d'autres divinités, l'action du syncrétisme qui se manifesta au IIe et au IIIe siècle dans la religion romaine : une inscription mentionne un signum Liberi patris Panthei, à Préneste.

En tant qu'il est simplement Iacchos ou Dionysos, Liber Pater ne présente aucun caractère original, et ne se distingue en rien des dieux grecs auxquels il a été assimilé : il prend tous leurs mythes et adopte même leurs surnoms. Le mot Liber n'est plus qu'une simple traduction de Dionysos ou Bacchus.

À Rome même, le culte proprement dit de Liber n'avait pas une importance considérable. Liber jouait un rôle tout à fait secondaire dans le temple de Cérès, Liber et Libera, qui fut vouée par le dictateur A. Postumius en -496, et dédiée trois ans plus tard par le consul Sp. Cassius : ce temple était situé près du Circus Maximus. Le Calendrier des Arvales nous apprend que le 1er septembre on célébrait une fête sur l'Aventin en l'honneur de Jupiter Liber : un sanctuaire du dieu se trouvait donc là. Nous savons, d'autre part, qu'un temple de Liber et de Libera existait sur le Capitole.

Le culte de Liber hors de Rome

En Italie, Liber Pater fut toujours très honoré. Le culte de Dionysos avait été de bonne heure populaire dans le sud de la péninsule ; plus tard, il se répandit jusque dans la vallée du Pô. Hors de l'Italie, dans les provinces de l'empire, le culte du dieu se répandit en Espagne, en Gaule, dans l'Afrique du Nord, et surtout dans les provinces voisines du Danube, en Pannonie particulièrement et en Dacie. Là, le couple Liber et Libera, que l'on rencontre très rarement ailleurs, apparaît fréquemment dans les dédicaces ; aussi est-il vraisemblable qu'il y eût dans ces pays, avant l'occupation romaine, un couple de divinités indigènes, qui furent assimilées à Liber et à Libera.

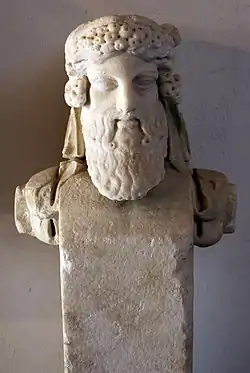

Représentation

Du Liber Pater proprement italique ou romain nous ne possédons aucune image, aucune représentation. Toutes les statues de Liber, tous les bas-reliefs, toutes les peintures ou mosaïques, toutes les effigies monétaires où le dieu est figuré nous montrent, sans exception, le Dionysos grec, presque toujours jeune, imberbe, dont les attributs habituels sont la couronne de pampres ou de lierre, le thyrse, le canthare, la panthère. Sur la ciste de Préneste, où se lit le nom de Leiber, le dieu est représenté barbu, sans autre attribut que la vigne : c'est donc déjà le Dionysos grec, du type le plus ancien. Il semble d'ailleurs, d'après le récit de Varron, que dans les cérémonies le dieu fut représenté symboliquement par le phallus. Les Romains ont purement et simplement emprunté à l'art grec le type de Dionysos pour représenter leur dieu Liber.

On retrouve la représentation de Bacchus avec la peau de panthère accompagnée de la dédicace LIBERO PATRI (à Liber Pater) sur les deniers de l'empereur Septime Sévère[57].

Le vignoble Liber Pater

Il existe un vignoble Liber Pater dans le vignoble bordelais en AOC Graves.

Notes et références

- Pour un survol des nombreuses étymologies de Liber, voir Valentina Arena, « The God Liber and Republican Notions of Libertas in the Late Roman Republic », dans Libertas and Res Publica in the Roman Republic: Ideas of Freedom and Roman Politics, éd. par Catalina Balmaceda (Leiden: Brill, 2020), 55‑83; Dylan Potage, « De Liber à libertas : naissance d’un concept politique à Rome », Bulletin de l’Association Guillaume Budé 1, no 2 (2015): 139-140.

- Servius, Commentaire sur les Géorgiques de Virgile, I, 7

- Emil Vetter, Handbuch der italischen Dialekte, Heidelberg, C. Winter, , nos 241, 243

- Emil Vetter, Handbuch der italischen Dialekte, Heidelberg, C. Winter, 1953, nos 2, 170, 209. Pour une discussion sur la reconstruction contestée de ces inscriptions, voir Stéphanie Wyler, « Dionysos/Loufir/Liber et Sa Parèdre ». Mélanges de l’École Française de Rome. Antiquité, no 125‑1 (2013). http://mefra.revues.org/1252.

- Augustin, La Cité de Dieu, VI, 9

- Maurizio Bettini, « In vino stuprum », dans In vino veritas, éd. par Oswyn Murray et Manuela Tecuşan (Londres: British School of Rome, 1995), 224‑38.

- Sénèque, Sur la tranquillité de l'âme, XV, 8

- Festus, De la signification des mots, 115 (Lindsay)

- Fulgentius, Mythologies, II, 12

- Cicéron, De la nature des dieux, II, 62

- Servius, Commentaire sur l'Énéide de Virgile, IV, 58 et 638; III, 20

- Macrobe, Saturnales, III, 12

- Émile Benveniste. « Liber et liberi », Revue des études latines 14, no 1 (1936) : 52‑58; Alfred Ernout et Antoine Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine: histoire des mots, 4e éd. (Paris : C. Klincksieck, 1967), 355; Michiel de Vaan, Etymological Dictionary of Latin and the Other Italic Languages (Leiden : Brill, 2008), 338

- Georges Dumézil, La religion romaine archaïque, 2e éd. (Paris : Payot, 1974), 383; Stéphanie Wyler. « Les perceptions du dionysisme dans la Rome républicaine depuis la deuxième guerre punique jusqu’à Auguste: étude littéraire et iconographique », (Thèse de Ph. D., Paris X-Nanterre, 2006), 49.

- Jean Haudry, Le feu dans la tradition indo-européenne, Archè, Milan, 2016 (ISBN 978-8872523438), p. 400 et suiv.

- Georg Wissowa, Religion und Kultus der Römer, 2e éd. (München: C.H. Beck, 1912), 126.

- CIL IX, 3513

- CIL I2, 1838.

- CIL IX, 3786

- CIL I2, p. 214

- Adrien Bruhl, Liber pater: origine et expansion du culte dionysiaque à Rome et dans le monde romain (Paris: de Boccard, 1953), 20-21.

- Robert Rousselle, « Liber-Dionysus in Early Roman Drama », The Classical Journal 82, no 3 (1987): 193‑98.

- Adrien Bruhl, Liber pater: origine et expansion du culte dionysiaque à Rome et dans le monde romain (Paris: de Boccard, 1953), 13-14. Les inscriptions datent du IIIe siècle au Ier siècle av. J.-C. Voir CIL I2, 563; CIL I2, 381; CIL I2, 2240; AE 1983, 309; CIL I2, 1550; CIL I2, 2289.

- Accius, Bacchantes, Frag. 204; Pseudo-Ennius, Athamas, Frag. 120 dans Eric Warmington, Remains of Old Latin, vol 1-2. (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1936). Liste complète des associations entre Dionysos et Pater dans Stéphanie Wyler, « Les perceptions du dionysisme dans la Rome républicaine depuis la deuxième guerre punique jusqu’à Auguste: étude littéraire et iconographique ». Thèse de Ph. D., (Paris X-Nanterre, 2006), 59.

- Lora L. Holland Goldthwaite, « Liberalia », dans The Encyclopedia of Ancient History, éd. par Roger S. Bagnall (Malden: Wiley-Blackwell, 2021), https://doi.org/10.1002/9781444338386.wbeah17243.pub2

- Lora L. Holland Goldthwaite, « Family Nomenclature and Same-Name Divinities in Roman Religion and Mythology », The Classical World 104, no 2 (2011): 218

- Cicéron, Lettres à Atticus, VI, 1, 12. John F. Miller, « Ovid’s Liberalia », dans Ovid’s Fasti : Historical Readings at its Bimillennium, éd. par Geraldine Herbert-Brown (New York: Oxford University Press, 2002), 218

- Fanny Dolansky, « Togam Virilem Sumere: Coming of Age in the Roman World », dans Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture, éd. par Jonathan Eddmonddson et Alison Keith (Toronto: University of Toronto Press, 2008), 66

- Ovide, Fastes, III, 771. Les adolescents portaient jusqu’aux Liberalia la toge prétexte (toga praetexta) brodée de pourpre qui ressemblait aux toges des magistrats. C’est le 17 mars que cette toge est abandonnée pour la toge virile, aussi appelée toga pura, faite de laine blanche qui l’identifie comme citoyen.

- Persius, Satires, V, 30-32. Dóra Kovács, « Liberalia in Ovid: Liber in the Roman Religion », dans Sapiens Ubique Civis. Proceedings of International Conference on Classical Studies (Szeged, Hungary, 2013), éd. par János Nagyillés et al., Eötvös József Kollégium (Budapest, 2015), 306‑19, https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/10831/35418/1/XIII_Sapiens_Ubiq_Civis_Dora_Kovacs_p_319-331.pdf

- Amis et famille : Appien, Bellum civile, IV, 30, Cicéron, Pro Murena, 69, Pline le Jeune, Epistulae, I, 9, 2, Ovide, Fasti, III, 787; Escorte vers le Forum : Auguste, Res Gestae, 14, Sénèque, Epistuale, IV, 2; Escorte au Capitole : Valère Maxime, V, 4, 4, CIL I2, p. 250 (Fasti Farnesiani). John F. Miller, « Ovid’s Liberalia », dans Ovid’s Fasti : Historical Readings at its Bimillennium, éd. par Geraldine Herbert-Brown (New York: Oxford University Press, 2002), 218

- CIL XVI, 10-11

- John F. Miller, « Ovid’s Liberalia », dans Ovid’s Fasti : Historical Readings at its Bimillennium, éd. par Geraldine Herbert-Brown (New York: Oxford University Press, 2002), 201

- Augustin d'Hippone, La Cité de Dieu, livre VII, Chapitre 21 : « Entre les rites nombreux que je suis forcé d'omettre, Varron raconte qu'en certains lieux de l'Italie les fêtes de Bacchus se célébraient avec un tel cynisme qu'en son honneur l'on adorait les parties viriles de l'homme ; et, dédaignant même la pudeur du secret, ce culte étalait au grand jour le triomphe de l'infamie. Car, pendant le temps de ces solennités, ce membre honteux, promené sur un char, parcourait les environs de Rome, puis entrait dans la ville même. A Lavinium, tout un mois était donné à Liber, durant lequel on proférait les plus horribles obscénités jusqu'à ce que l'infâme idole eût traversé le Forum pour rentrer dans sa demeure. Et il fallait qu'en public la plus honnête mère de famille vînt déposer une couronne sur ce monstrueux objet! Et pour rendre Liber propice aux semences, pour détourner des champs tout sacrilége, il fallait donc qu'une femme fît publiquement ce qui sur le théâtre devrait être interdit même à une courtisane, en présence des femmes honnêtes. »

- Georges Dumézil, La religion romaine archaïque, 2e édition revue et corrigée, Paris : éditions Payot, 1974, p. 382-383

- Jean Haudry, Le feu dans la tradition indo-européenne, Archè, Milan, 2016 (ISBN 978-8872523438), p. 400 et suiv. Voir sur le débat sur la reconstruction de Loufir/Liber dans Gabriël Bakkum. « The Latin Dialect of Ager Faliscus: 150 Years of Scholarship » (Thèse de Ph.D, Université d’Amsterdam, 2009), 398.

- CIL I2, 563

- Livius Andronicus, Trag. Frag. 31 (édition Warmington); Naevius, Frag. Incer. 30a-c (édition Warmington); Rhetorica ad Herrenium, IV, 43

- Olivier de Cazanove, « Jupiter, Liber, et le vin latin », Revue de l’histoire des religions 205, no 3 (1988): 257‑65. https://doi.org/10.3406/rhr.1988.1888

- CIL VI, 2305-6

- Columelle, De l'agriculture, XII, 18, 4

- Festus, Sur la signification des mots, 473 (édition Lindsay)

- Festus, Sur la signification des mots, 423 (édition Lindsay)

- Virgile, Géorgiques, II, 4

- Nicolas Tran, « Introduction générale », dans Les membres des associations romaines : Le rang social des collegiati en Italie et en Gaules, sous le Haut-Empire, Publications de l’École française de Rome, coll. « Collection de l'École française de Rome », (ISBN 978-2-7283-1016-6, lire en ligne), p. 1–41

- Adrien Bruhl, Liber pater: origine et expansion du culte dionysiaque à Rome et dans le monde romain (Paris: de Boccard, 1953), 30-45; Henri Le Bonniec, Le culte de Cérès à Rome: des origines à la fin de la République (Paris: Klincksieck, 1958); Danuta Musiał, « La triade plebéienne et La désse Cérès », dans Society and Religions. Studies in Greek and Roman History, éd. par Danuta Musiał, vol. 2 (Toruń: Archeobooks, 2007), 63‑75; Olivier de Cazanove, « Le sanctuaire de Cérès jusqu’à la deuxième sécession de la plèbe », École Française de Rome 137, no 1 (1990): 373‑99.

- Tite-Live, II, 34, 3; Denys d’Halicarnasse, VI, 17, 2-4

- Adrien Bruhl, Liber pater: origine et expansion du culte dionysiaque à Rome et dans le monde romain (Paris: de Boccard, 1953), 30

- Olivier de Cazanove, « Lucus Stimulae », Mélanges de l’École française de Rome 95, no 1 (1983): 66; Lawrence Richardson, A New Topographical Dictionary of Ancient Rome (Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1992), 80‑81; Filippo Coarelli. « Ceres, Liber, Liberaque, aedes; aedes Cereris », dans Lexicon topographicum urbis Romae, dir. Margareta Steinby, 6 vol. (Rome : Quasar, 1993), 260‑61; Barbette Stanley Spaeth, The Roman Goddess Ceres (Austin : University of Texas Press, 1996), 82‑83; Joëlle Prim, Aventinus mons : Limites, fonctions urbaines et représentations politiques d’une colline de la Rome antique (Rome : Publications de l’École française de Rome, 2021), 353‑56

- Gregory Pellam, « Ceres, the Plebs, and “Libertas” in the Roman Republic », Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte 63, no 1 (2014): 86-88.

- Lisa Mignone, The Republican Aventine and Rome’s Social Order (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2016), 205-211

- Olivier de Cazanove, « Le sanctuaire de Cérès jusqu’à la deuxième sécession de la plèbe », École Française de Rome 137, no 1 (1990): 25‑27; Robert Turcan, Rome et ses dieux (Paris : Hachette, 1998), 159‑60; Spaeth, The Roman Goddess Ceres, 7‑8.

- John Scheid, Quand faire, c’est croire: les rites sacrificiels des Romains (Paris : Aubier, 2011), 111‑22

- Adrien Bruhl, Liber Pater: origine et expansion du culte dionysiaque à Rome et dans le monde romain (Paris : E. de Boccard, 1953), 31‑42; Henri Le Bonniec, Le culte de Cérès à Rome: des origines à la fin de la République (Paris: Klincksieck, 1958), 279‑92

- Henri Le Bonniec, Le culte de Cérès à Rome: des origines à la fin de la République (Paris: Klincksieck, 1958), 297-304

- Lora L. Holland Goldthwaite, « Family Nomenclature and Same-Name Divinities in Roman Religion and Mythology », The Classical World 104, no 2 (2011): 211‑26

- monnaie référencée C301 sur Henry Cohen, Description historique des monnaies frappées sous l'Empire Romain, Paris, 1892,

Bibliographie

- « Liber Pater », dans Charles Victor Daremberg et Edmond Saglio (dir.), Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, 1877-1919 [détail de l’édition] (lire en ligne) (« quelques transcriptions d'articles », sur mediterranees.net)

- Arena, Valentina. « The God Liber and Republican Notions of Libertas in the Late Roman Republic ». Libertas and Res Publica in the Roman Republic: Ideas of Freedom and Roman Politics, édité par Catalina Balmaceda. Leiden: Brill, 2020, p. 55‑83. https://doi.org/10.1163/9789004441699_005

- Benveniste, Émile . « Liber et liberi ». Revue des études latines, vol. 14, no 1, 1936, p. 52‑58.

- Bruhl, Adrien. Liber Pater. Origine et expansion du culte dionysiaque à Rome et dans le monde romain. Paris: De Boccard, 1953

- Ciută, Marius-Mihai, et Elena Beatrice Ciută. « An Epigraphic Monument Dedicated to Liber Pater Recently Found at Ampelum ». Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia, vol. 61, no 1, 2016, p. 102‑14.

- Collins-Clinton, Jacquelyn. A Late Antique Shrine of Liber Pater at Cosa. Leiden: Brill, 1977

- de Cazanove, Olivier. « Jupiter, Liber, et le vin latin ». Revue de l’histoire des religions, vol. 205, no 3, 1988, p. 245‑65. https://doi.org/10.3406/rhr.1988.1888

- Deac, Dan, et Dan Dana. « Liber Pater Frugifer. Un graffite votif du camp auxiliaire de Romita (Dacia Porolissensis) ». Acta Musei Porolissensis, vol. 41, 2019, p. 113‑20. https://tel.archives-ouvertes.fr/ANHIMA/hal-03068179v1

- Dumézil, Georges. La religion romaine archaïque, 2e édition revue et corrigée. Paris: éditions Payot, 1974

- Fiedler, Manuel. « Kultgruben eines Liber Pater-Heiligtums im römischen Apulum (Dakien) Ein Vorbericht ». Germania : Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, vol. 83, no 1, 2005, p. 95‑125.

- Jaccottet, Anne-Françoise. Choisir Dionysos. Les associations dionysiaques ou la face cachée du dionysisme. Zürich: Akanthus, 2003.

- Massa, Francesco. « Liber face à Dionysos: une assimilation sans écarts ? : « Koinè » dionysiaque et pratiques rituelles romaines ». Dieux des Grecs, dieux des Romains : panthéons en dialogue à travers l’histoire et l’historiographie, édité par Corinne Bonnet et al. Bruxelles: Institut historique belge de Rome, 2016, p. 117‑29.

- Popa, Alexandru, et Joan Al. Aldea. « Une nouvelle inscription dédiée à Liber Pater ». Latomus, vol. 32, no 3, 1973, p. 623‑25.http://www.jstor.org/stable/41529449

- Popescu, Cécile, et Mihai Popescu. « Le culte de Liber Pater en Dacie romaine ». Thraco-Dacica, vol. 16, no 1‑2, 1995, p. 227‑35.

- Potage, Dylan. « De Liber à libertas : naissance d’un concept politique à Rome ». Bulletin de l’Association Guillaume Budé, vol. 1, no 2, 2015, p. 128‑43. https://doi.org/10.3406/bude.2015.7082

- Tomas, Agnieszka. « Dionysus or Liber Pater? The Evidence of the Bacchic Cult at Novae (Castra et Canabae Legionis ) and in Its Hinterland ». Ad Fines Imperii Romani. Studia Thaddaeo Sarnowski Ab Amicis, Collegis Discipulisque Dedicata, Archeobooks, 2015, p. 257‑76.

- Wyler, Stéphanie. Les perceptions du dionysisme dans la Rome républicaine depuis la deuxième guerre punique jusqu’à Auguste: étude littéraire et iconographique. Thèse de Ph. D., Paris X-Nanterre, 2006.

- Stéphanie Wyler. « Dionysos/Loufir/Liber et Sa Parèdre ». Mélanges de l’École Française de Rome. Antiquité, no 125‑1 (2013). http://mefra.revues.org/1252.

- Wyler, Stéphanie. « Loufir/Liber at the crossroads of religious cultures in Pompeii (third–second centuries BC) ». Gods and Goddesses in Ancient Italy, édité par Edward Bispham et Daniele Miano. Londres: Routledge, 2019, p. 85‑100.