Taurobole

Le taurobole était un sacrifice propitiatoire au cours duquel on sacrifiait un taureau en lui transperçant le cœur avec un glaive, d'une estocade à travers la poitrine, attesté au moins depuis le Ier siècle[1]. À l’origine il était associé au culte de Mithra. Vers le milieu du IIe siècle ce rituel était propre au culte « métroaque », c’est-à-dire de Cybèle ou la Magna Mater.

Étymologie

Le terme provient du grec ancien ταυροβόλος/taurobólos, de ταῦρος, « taureau », et βάλλω/bállô, « lancer ». Ce suffixe grec -bole, qui évoque plutôt une arme de jet, semble incompatible avec la pratique réelle du sacrifice. Ceci laisse penser que le taurobole pouvait d’abord désigner la chasse de l’animal sauvage, en vue du sacrifice ultérieur. Franz Cumont[2] se base sur la graphie ancienne tauropolium (« constante dans la série des inscriptions de Lectoure ») pour dire qu’il s’agit à l’origine des sacrifices à Artémis taurique (c’est-à-dire honorée en Tauride), largement honorée dans le monde hellénique.

Rituel

La description du sacrifice communément admise, et qui a prévalu jusqu’aux études récentes, est celle qu’en donna le poète chrétien Prudence, qui s’opposait à cette pratique et qui en donna une image certainement excessive et déformée.

On creuse une fosse dans la terre, et le grand prêtre s'enfonce dans ses profondeurs pour y recevoir cette consécration. Sa tête porte des rubans merveilleux ; à ses tempes sont nouées des bandelettes de fête, une couronne d'or retient ses cheveux (...). Avec des planches disposées au-dessus de la fosse, on aménage une plate-forme à claire-voie, (...). Puis on pratique des fentes ou des trous dans ce plancher, on perfore le bois de petites ouvertures. C'est là qu'on amène un taureau énorme, au front farouche et hérissé; une guirlande de fleurs forme un lien autour de ses épaules ou de ses cornes enchaînées; de l'or brille sur le front de la victime; son poil est recouvert de l'éclat d'un placage doré. C'est là qu'on place l'animal à immoler; puis on lui déchire la poitrine à coups d'épieu sacré. La vaste blessure vomit un flot de sang brûlant; sur les planches assemblées du pont où gît le taureau, elle déverse un torrent chaud et se répand en bouillonnant. Alors, à travers les mille fentes du bois, la rosée sanglante coule dans la fosse; le prêtre enfermé dans la fosse la reçoit; il présente la tête à toutes les gouttes qui tombent ; il y expose ses vêtements et tout son corps, qu'elles souillent. Il se penche en arrière pour que les gouttes touchent ses joues, ses oreilles, ses lèvres, son nez,il humidifie ses yeux avec le liquide, il ne protège pas une seule fois son palais (sa bouche), mais au contraire récupère le sang noir avec sa langue et le boit avec avidité.(...). Une fois que les flamines ont retiré du plancher le cadavre exsangue et rigide, le pontife sort et s'avance, horrible à voir; il étale aux regards sa tête humide, sa barbe alourdie, ses bandelettes mouillées, ses habits saturés...[3].

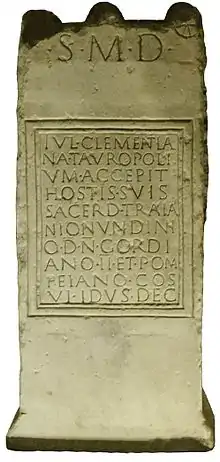

Les tauroboles se pratiquaient assez rarement et donnaient lieu à de grandes cérémonies « de masse » au cours desquelles de nombreux sacrifices étaient pratiqués. L’objet du sacrifice était d’abord d’assurer la prospérité de l’empereur. Par la suite il fut pratiqué pour des individus, qui fournissaient eux-mêmes leurs victimes, pour leur propre bénéfice et celui de leur famille. Il n’y avait pas de privilège de sexe ni de classe sociale. Le but était la purification et l’origine était soit un vœu, soit une demande expresse de la déesse. Le sacrifice était réputé assurer à son récipiendaire une vie paisible pendant une vingtaine d’années. À l'issue de la cérémonie, les fidèles faisaient sculpter des autels commémoratifs mentionnant leur nom, le nom du prêtre officiant, la date. Ces autels tauroboliques (improprement appelés eux-mêmes tauroboles) étaient sculptés avec une représentation de l'animal sacrifié : taureau, bélier, mouton, et parfois des objets rituels, dont la harpè, sorte de dague munie sur un côté d’un crochet arrondi, qui était utilisée pour le sacrifice. Le taurobole désigne uniquement le sacrifice d'un taureau. S'il s'agit d'un bélier, on parle alors de criobole. Mais le terme de taurobole est devenu générique. Plus d’une quarantaine d'autels tauroboliques sont conservés en France, dont vingt au musée Eugène Camoreyt de Lectoure (Gers), ce qui constitue la collection d’autels entiers (ceux découverts au Vatican étant nombreux mais brisés et martelés) la plus importante.

Selon Prudence, c’est le prêtre qui entre dans la fosse et reçoit le sang de la victime ; les tauroboles étant souvent multiples, il est difficile d’envisager une telle opération répétée à de nombreuses reprises. D’autres interprétations disent que c’est le bénéficiaire du taurobole qui reçoit le sang de l’animal, ce qui est plus proche de l’idée, avancée par Prudence, que ce cérémonial serait un pastiche du baptême chrétien, mais ne répond pas à la question lors d’un taurobole pratiqué en l’honneur d’une personnalité abstraite (une cité) ou absente (empereur ou famille impériale).

Il est possible que le taurobole, loin d’être ce baptême sanglant, ait consisté en une castration de l’animal, rappelant l’émasculation d’Attis. Les vires (littéralement les « forces » (ce nom a été attribué aux cornes de l’animal, mais il s’agit plus probablement des testicules) étaient ensuite enterrés[4], peut-être sous l’autel. Il est dès lors possible que l’autel ne se trouve pas nécessairement sur le lieu du sacrifice (l’autel taurobolique de Tain-l’Hermitage mentionne un sacrifice à Lyon).

Les personnes liées au rituel, présentes ou non, telles qu’elles peuvent être identifiées par les inscriptions épigraphiques, sont :

- le ou les récipiendaires du sacrifice, personne privée (généralement commanditaire pour elle-même), personnalités (empereur, famille impériale) ;

- le ou les commanditaires, personne privée ou communauté ;

- le prêtre célébrant (sacerdos) ;

- parfois, le tibicen, joueur de flûte cérémoniel ;

- dans les textes longs peuvent apparaître d’autres mentions de participants : galles, archigalles, dendrophores ;

- enfin, le souverain régnant, consul, empereur

Ce rite fut étendu aux pratiques cultuelles de Cybèle, comme en témoigne la dédicace de l'Autel taurobolique, dédié à Lugdunum en l'an 160 pour la santé de l'empereur Antonin le Pieux, ainsi que ceux de l'ancienne Lactora (aujourd'hui Lectoure).

Criobole

Lorsque l’animal sacrifié est un bélier, on parle de criobole. Le rituel semble être le même et un criobole est souvent réalisé conjointement avec un taurobole. Si les inscriptions des autels mentionnent parfois les deux, très souvent seul le taurobole est cité, mais une représentation de tête de bélier indique le criobole associé. Les autels spécifiquement crioboliques, avec la mention criobolium, sont conservés dans des zones où cette pratique était plus courante qu’en Gaule (Tunisie, Portugal…).

Répartition géographique

Les autels tauroboliques actuellement conservés identifient approximativement les principaux lieux de culte. En France, ils se situent majoritairement dans les zones d’occupation romaine, Provence, vallée du Rhône, Aquitaine :

- Bordeaux (Gironde)

- Périgueux (Dordogne)

- Lectoure (Gers)

- Lyon (Rhône)

- Châteaubourg (Ardèche)

- Tain-l’Hermitage (Drôme)

- Die (Drôme)

- Valence (Drôme)

- Le Pouzin (Ardèche)

- Caveirac (Gard)

- Vence (Alpes-Maritimes)

- Riez (Alpes de Haute-Provence)

- Flavignac (Haute-Vienne)

- Poitiers (Vienne)

Notes et références

- Michel Meslin in Article de Michel Meslin, in: Archives des sciences sociales des religions 32 (1971), p. 227.

- Franz Cumont, Le Taurobole et le culte de Bellone, in Revue d’Histoire et de Littérature religieuses, année et tome VI, 1901. Wikisource

- Prudence, Livre des couronnes, X, 1016-1050

- Université Jean Moulin, Lyon

Annexes

Bibliographie

- Émile Espérandieu, Inscriptions antiques de Lectoure, Auch : G. Foix ; Paris, Thorin, 1892

- Franz Cumont, Le Taurobole et le culte de Bellone, 1901

- R. Duthoy, The Taurobolium. Its Terminology and Evolution, Leyde, 1969

- J. Alvar, Romanising Oriental Gods. Myth, Salvation and Ethics in the Cults of Cybele, Isis and Mithras, Brill, Leyde, 2008 Compte rendu par L. Bricault.

- Giulia Sfameni Gasparro, Soteriology and mystic aspects in the cult of Cybele and Attis, Leyde, 1985