Autel taurobolique

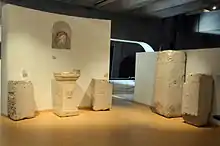

Un autel taurobolique est un monument de pierre destiné à commémorer un sacrifice nommé taurobole, pratiqué en l’honneur de la déesse Cybèle, qui consiste à sacrifier un taureau, parfois un bélier (le sacrifice s’appelle alors criobole).

Description

L’autel taurobolique est un bloc de pierre parallélépipédique. Il comporte généralement une base moulurée et un couronnement, comportant une corniche et un bandeau d’attique, parfois en forme de fronton. Les dimensions sont variables, la hauteur pouvant atteindre un mètre et demi. La nature de la pierre varie selon les régions, calcaire, marbre blanc (Lectoure), granit (Texon). Sur la face principale est gravé un texte indiquant le bénéficiaire et le donateur du sacrifice, le nom du prêtre, etc. Sur les faces latérales sont sculptés en bas-relief les têtes, presque toujours ornées de bandelettes (infulae), des animaux sacrifiés (taureau, bélier), des objets liturgiques, harpè (sorte de glaive portant une dent recourbée), couteau, glaive, torche, patène. Tronc, branche, pomme de pin, liés au culte d’Attis. Contrairement à certaines affirmations, il ne servait pas d’autel sacrificiel et ne jouait donc aucun rôle dans le sacrifice lui-même, mais il était réalisé après, à titre commémoratif.

Le sacrifice est donné en faveur de personnes qui en sont les commanditaires, mais ils peuvent être destinés à l’empereur, pour sa santé : l’autel taurobolique de Lyon est dédié à l’empereur Antonin le Pieux ; à Lectoure, c’est la république des Lactorates qui en offre un au « salut de la famille impériale ».

Inscriptions

Les inscriptions des autels mentionnent, avec plus ou moins de détails, les éléments suivants :

- l’invocation à la déesse, généralement sous forme abrégée : M(atri)D(eum) I(daeae), MATRIS DM ID (à la mère des dieux idaéenne), S(acrum) M(ater) D(eum), M(agna) M(ater) D(eum), grande mère des dieux, etc.

- la mention du sacrifice, taurobolium (parfois tauropolium), éventuellement criobolium (ou les deux) ; le verbe est soit fecit (X « a fait » le taurobole) ou accepit (X « a reçu » le taurobole), le changement de verbe impliquant peut-être, selon Robert Turcan[1], une pratique du sacrifice différente ; il est parfois fait mention des vires : on considère généralement qu’il s’agit des testicules de l’animal sacrifié ;

- le ou les récipiendaires du sacrifice, personne privée (généralement commanditaire pour elle-même), personnalités (empereur, famille impériale) ;

- le ou les commanditaires, personne privée ou communauté ;

- le prêtre célébrant (sacerdos) ;

- parfois, le tibicen, joueur de flûte cérémoniel ;

- dans les textes longs peuvent apparaître d’autres mentions de participants : galles, archigalles, dendrophores ;

- enfin, le souverain régnant, consul, empereur, et la date du sacrifice.

Décors

Les principaux décors, sculptés en bas-relief, représentent les divers éléments du culte, à l’exclusion de représentations humaines. Ce sont essentiellement :

- la tête de l’animal sacrifié, le plus souvent un taureau (pour un taurobole), les cornes entourées de bandelettes (vittus) ou d’une sorte de collier de perles (infulaue) qui pendent de chaque côté. Ou une tête de bélier (pour un criobole), parée de la même façon (les deux peuvent cohabiter sur un même autel) ;

- un pin, symbole d’Attis, ou une pomme de pin ; le pin, coupé et entouré de bandelettes, que transportaient les dendrophores ;

- bonnet phrygien ;

- les objets du culte :

- œnochoé, sorte de cruche ou de pichet pour le vin, burette ;

- urceus, cruche, pot de terre ;

- patère simple ou à manche (ansée) ;

- ciste (sorte de corbeille)

- pedum (bâton recourbé, sorte de houlette symbole d’autorité liturgique comme plus tard la crosse de l’évêque) ; peut être confondu avec une flûte recourbée ;

- aspergillum ou aspersoir ;

- couteau du sacrifice (harpè), glaive ; le harpè est caractérisé par un crochet en forme de croissant situé à mi-longueur de la lame, destiné à agrandir la plaie de la victime ;

- tympanon ;

- cymbales ;

- tibia, flûte, (le joueur de flûte, tibicen, semble jouer un rôle important dans la cérémonie). Les fêtes liées au culte de Cybèle et d’Attis exigeaient de nombreux et bruyants instruments de musique.

Une grande partie des autels tauroboliques comportent des instruments de musique, et mentions épigraphiques de musiciens (tibicen), à l’exception notable de ceux de Lectoure[2].

Répartition géographique

Les sacrifices d’animaux, taureau ou bélier, ne semblent pas avoir été pratiqués sur les lieux de la naissance (Anatolie) du culte de Cybèle, ils n’ont en tout cas laissé aucun monument spécifique. Tauroboles et crioboles sont apparus avec l’introduction du culte à Rome. La liste qui suit recense les principaux autels conservés, mais n’est pas limitative. Le dénombrement précis est rendu difficile par le fait que de nombreux autels sont incomplets ou non identifiables (notamment ceux qui ne portent pas d’inscription) parmi une grande quantité de monuments liés aux cultes de Cybèle et d’Attis. Le Corpus Cultus Cybelae Attidisque établi entre 1977 et 1989 contient un recensement de ce type d’objets.

Si Franck Delage, se basant sur le Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine d’Émile Espérandieu, comptait 25 autels tauroboliques en Gaule — nombre aujourd’hui largement dépassé —, Louis Richard arrive au nombre de 71[3].

Italie

À Rome, le principal centre du culte phrygien (Phrygianum) se trouvait sur la colline du Vatican. Le temple fut détruit au IVe siècle. En 1618, lorsque Paul V fait construire la façade de Saint-Pierre, on découvre une grande quantité d’autels tauroboliques brisés[4]. Les inscriptions se réfèrent pour l’essentiel au règne de Gratien. La quantité d’autels actuellement conservés à Rome est estimée à une quinzaine[5].

Un autel, découvert en 1919 non loin de la place Saint-Pierre, portant une inscription en grec, mentionne un sacrifice de taureau et de bélier qui confère à son destinataire « vingt-huit années paisibles »[6]. D’abord installé au musée du Latran, il se trouverait aujourd’hui dans les réserves des musées du Vatican[7].

Espagne et Portugal

Des autels sont mentionnés à Cordoue :

Autels trouvés à Mérida, musée archéologique de Madrid. Les autels trouvés en Espagne utilisent fréquemment la graphie tauribolium.

Au Portugal, les musées archéologiques de Faro et de Belém conservent des autels uniquement crioboliques.

France

Les autels tauroboliques actuellement conservés permettent de situer approximativement les principaux lieux de culte. En France, ils se situent majoritairement dans les zones d’occupation romaine, Provence, Lyon et la vallée du Rhône, Narbonnaise et Aquitaine. La plus importante collection d’autels tauroboliques est celle de Lectoure, l’ancienne Lactora, qui avec vingt autels représente un peu moins de la moitié des autels conservés en France. Avec sept autels, Die (colonia Dea Augusta Vocontiorum) présente la plus importante collection pour la province de Narbonnaise.

Gaule Aquitaine

- Bordeaux (Gironde), Musée d’Aquitaine : autel de Valeria Iullina et Iulia Sancta (CIL XIII 573) ; autel de Sulpicia Alba, fille de Sulpicius Tertius

- Périgueux (Dordogne), musée gallo-romain Vesunna, un autel à la Mère des dieux et aux Numma impériaux par Lucius Pomponius Paternus (CIL XIII 11042)[10].

- Lectoure (Gers), 20 autels conservés (sur 22 découverts à l’origine), correspondant à trois grandes cérémonies en 176, 239 et 241 ap. J.-C., découverts en 1540 et constituant dès lors une « collection publique », musée Eugène-Camoreyt de Lectoure.

Gaule narbonnaise

- Narbonne (Aude), musée archéologique : neuf autels tauroboliques et fragments ont été découverts et référencés[11], plusieurs sont perdus.

- Dans la crypte de l’église des Saintes-Maries de la Mer se trouve un autel taurobolique lié au culte de Mithra. Il fait partie, avec deux autres fragments dédiés aux Junons et liés au culte des trois Mères, des « oreillers des saintes Maries ».

- Lyon (Rhône), un autel important, musée gallo-romain de Fourvière de 160 ap. J.-C. Quatre autres autels complets et un fragment se trouvent aussi dans ce musée.

- Châteaubourg (Ardèche), autel taurobolique christianisé au XVIIe siècle, dans l’église.

- Tain-l’Hermitage (Drôme), un autel de 184, copie récente place du Taurobole. Sur la face principale, texte de dédicace au-dessus et au-dessous d’une tête de taureau en faible relief.

- Valence (Drôme), autel trouvé à Châteauneuf-sur-Isère en 1786 ; autel (partie supérieure) découvert à Valence, place des Ormeaux, en 1863 (CIL XII, 1745), musée des beaux-arts de Valence.

- Die (Drôme), sept autels découverts à Die ou ses environs[12]. Trois sont conservés au musée de Die[13]. Un autre est encastré dans la façade du tribunal, deux sont dans des collections privées et le septième a disparu au XVIIIe siècle. Tous sont de la fin du IIe et du IIIe siècles ; l'autel disparu mentionnait une cérémonie à Die en l'honneur de l'empereur Philippe l'Arabe et en présence de prêtres de Valence, d'Alba et d'Orange[14]. Les six restants ont tous la particularité de présenter, accolés sur la face principale de l'autel, une tête de taureau et une de bélier.

- Le Pouzin (Ardèche), un fragment d’autel (h. : 36 cm) du IIIe siècle[15], découvert en 1950. Il porte une tête de taureau surmontant une inscription.

- Caveirac (Gard), un autel à l’entrée de l’hôtel de ville.

- Avignon (Vaucluse), musée Calvet : un autel trouvé à Caderousse, près d’Orange.

- Vence (Alpes-Maritimes), un autel dans la façade de la cathédrale (CIL XII, 1).

- Riez (Alpes de Haute-Provence), musée lapidaire : autel découvert en 1616, seconde moitié du IIe siècle. Il fut utilisé comme base d’une fontaine[16] avant de gagner le musée lapidaire en 1824. Pour Lucius Decimus Pacatus et son épouse Coelia Secundina. Le couronnement manque. Les faces latérales sont décorées d’une tête de taureau, d’une tête de bélier et d’une pomme de pin (CIL XII, 357). Un second autel (CIL XII, 358) est répertorié.

- À Porquerolles, près de Hyères (Var), un autel très dégradé, portant sur les faces opposées des têtes de taureau et de bélier, a été découvert en 2004[17].

Gaule celtique

- Poitiers (Vienne), fragments d’un autel, musée Sainte-Croix[18].

- Flavignac (Haute-Vienne), un autel en granit devant l’église de Texon. Couché sur une de ses faces, il servait de pierre des morts devant l’entrée de l’église : on y déposait le cercueil avant la cérémonie funèbre. Sa face principale porte plusieurs symboles, mais aucune inscription visible.

- Metz (Divodurum Mediomatricorum), lieu de culte de Cybèle, un autel découvert en 1886 (CIL XIII 11352), musée archéologique.

- Vesoul (Haute-Saône): un autel (CIL XIII, 5451)

Grèce

- Athènes, Musée national archéologique : deux autels tauroboliques[19] venant du site de Phlya (aujourd’hui Chalándri), fin du IVe siècle.

Notes

-

- Robert Turcan, Les cultes orientaux dans le monde romain, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Histoire », , 2e éd., 397 p. (ISBN 978-2-251-38001-8).

- Christophe Vendries, Pour les oreilles de Cybèle : images plurielles de la musique sur les autels tauroboliques de la Gaule romaine, in Pierre Brulé et Christophe Vendries (dir.), Chanter les dieux, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2001, (ISBN 9782868475985) .

- Louis Richard, L’autel taurobolique de Texon (Haute-Vienne), in Revue archéologique du Centre, année 1967, vol. 4, N° 2,p. 101-118 (note n°50, p. 115) Persée.

- « On trouva, dans une fosse profonde, un amas considérable de débris qu’on y avait jetés après les avoir soigneusement brisés et martelés. Ils provenaient d’autels érigés en cet endroit pour conserver le souvenir de sacrifices tauroboliques », Gaston Boissier, La fin du paganisme, livre 6 chapitre 1, Paris, Hachette, 1891.

- Margherita Guarducci, Phrygianum del Vaticano, in La soteriologia dei culte orientale nell’imperio romano, colloque international, Rome, 1979, Leiden, E. J. Brill, 1982.

- Persée.

- Margherita Guarducci, L’interruzione dei culti nel Phrygianum del Vaticano durante il IV secolo d.Cr.

- M. J. Vermaseren, Corpus Cultus Cibelae Attidisque, V, 176.

- M. J. Vermaseren, Corpus Cultus Cibelae Attidisque, V, 177.

- Vesunna, musée de Périgueux.

- Robert Duthoy, The Taurobolium : its evolution and terminology.

- Jacques Planchon et alii, Carte archéologique de la Gaule, 26 (Drôme), AIBL / MSH, Paris, 2010, p. 303, 309-310 et 491.

- musee de Die et du Diois.

- Bernard Rémy, Henri Desaye et alii, Inscriptions Latines de Narbonnaise, VII, Les Voconces, 1, Die, Gallia, XLIVe suppl. (ILN), CNRS Editions, Paris, 2012, n° 10 p. 105-108.

- Louis Richard, L’Autel taurobolique du Pouzin (Ardèche), Revue des Études anciennes, 1967, 3-4, p. 255-265, ill.

- Aubin-Louis Millin, Voyage dans les départemens du Midi de la France, T. III, Paris, Imprimerie impériale, 1808 .

- Academia.

- Alienor.org.

- Musée national archéologique, Athènes.

- Stéphane Gsell, Autel romain de Zana (Algérie).

Bibliographie

- J. Alvar, Romanising Oriental Gods. Myth, Salvation and Ethics in the Cults of Cybele, Isis and Mithras, Brill, Leyde, 2008 Compte rendu par L. Bricault.

- (en) Maarten Jozef Vermaseren, Corpus Cultus Cybelae Attidisque, Brill, 1997 ;

- Robert Turcan, Les cultes orientaux dans le monde romain, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Histoire », , 2e éd., 397 p. (ISBN 978-2-251-38001-8)