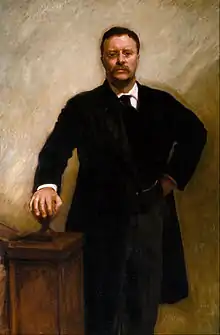

Présidence de Theodore Roosevelt

La présidence de Theodore Roosevelt débuta le , date de l'investiture de Theodore Roosevelt en tant que 26e président des États-Unis après l'assassinat de son prédécesseur William McKinley, et prit fin le . Membre du Parti républicain, Roosevelt était vice-président des États-Unis depuis seulement 194 jours quand il accéda à la présidence. Il se présenta pour un mandat complet de quatre ans à l'élection présidentielle de 1904 et fut élu à une majorité écrasante. Son secrétaire à la Guerre William Howard Taft lui succéda à la Maison-Blanche.

26e président des États-Unis

| Type | Président des États-Unis |

|---|---|

| Résidence officielle | Maison-Blanche, Washington |

| Système électoral | Grands-électeurs |

|---|---|

| Mode de scrutin | Suffrage universel indirect |

| Élection | 1904 |

| Début du mandat |

(Remplacement d'un président décédé) |

| Fin du mandat | |

| Durée | 7 ans 5 mois et 18 jours |

| Nom | Theodore Roosevelt |

|---|---|

| Date de naissance | |

| Date de décès | |

| Appartenance politique | Parti républicain |

Affilié au mouvement des réformateurs progressistes, Roosevelt se forgea rapidement une réputation de « briseur de trusts » par ses réformes instaurant une réglementation plus sévère dans le monde des entreprises et les procès antitrust intentés par son administration. Sa présidence vit également l'entrée en vigueur du Pure Food and Drug Act, qui donnait naissance à la Food and Drug Administration afin de surveiller la qualité des aliments, et de la loi Hepburn qui augmentait les pouvoirs de la commission de commerce interétatique en matière de régulation. Roosevelt n'était pas opposé aux trusts et au capitalisme par principe mais il était hostile aux pratiques monopolistiques et il mit en œuvre le « Square Deal » — avec notamment une régulation des tarifs ferroviaires et une meilleure protection des consommateurs — qu'il considérait comme un compromis équitable entre les intérêts du citoyen moyen et ceux des entrepreneurs. Voulant contenter à la fois les milieux d'affaires et le monde du travail, le président arbitra avec succès la grande grève du charbon de 1902. Il fut également un fervent promoteur de la protection de la nature en plaidant pour une utilisation intelligente des ressources naturelles et il créa de nombreux parcs et forêts nationaux. Après 1906, il effectua un virage à gauche et s'en prit aux grandes entreprises, proposa la mise en place d'un État-providence et soutint l'action des syndicats.

En politique étrangère, Roosevelt chercha à faire respecter la doctrine Monroe et à faire des États-Unis une puissance navale de premier ordre. Il prit en charge la construction du canal de Panama qui permit tout à la fois de faciliter l'accès à l'océan Pacifique, de consolider les intérêts stratégiques du pays et de stimuler les échanges commerciaux. Concernant les colonies espagnoles conquises pendant la guerre hispano-américaine de 1898, Roosevelt décida de mettre fin à l'occupation militaire de Cuba mais transforma les Philippines en protectorat des États-Unis. La politique extérieure de son gouvernement se concentra principalement sur la menace pesée par le Japon dans le Pacifique et par l'Allemagne dans les Caraïbes. Désireux de contrebalancer l'influence des Européens en Amérique latine, Roosevelt se posa en médiateur dans la crise vénézuélienne de 1902-1903 et ajouta un corollaire à la doctrine Monroe dans lequel il affichait ses ambitions expansionnistes. Il arbitra également le conflit russo-japonais (1904-1905), ce qui lui valut le prix Nobel de la paix en 1906, et continua d'entretenir des relations étroites avec le Royaume-Uni.

L'historien Thomas Bailey, généralement critique de la politique de Roosevelt, écrit néanmoins : « Roosevelt était une formidable personnalité, un fervent militant, un grand prédicateur des mœurs, un controversiste passionné et un superbe communicant. Il domina son époque puisqu'on ne parlait que de lui dans les conversations… les foules l'adulaient, et il fut en effet une grande figure populaire, une véritable machine à engranger les votes ». Son visage a été sculpté sur le mont Rushmore aux côtés de ceux de George Washington, Thomas Jefferson et Abraham Lincoln. Bien que critiqué pour sa politique impérialiste, Roosevelt est généralement considéré par les historiens comme l'un des cinq plus grands présidents de l'histoire américaine.

Accession à la présidence

Secrétaire adjoint à la Marine puis gouverneur de l'État de New York, Theodore Roosevelt fut élu comme colistier de William McKinley lors de l'élection présidentielle de 1900. Sa vice-présidence fut toutefois abrégée par l'assassinat, le , du président McKinley par l'anarchiste Leon Czolgosz. McKinley succomba à ses blessures le 14 et Roosevelt fut assermenté en tant que président le même jour à la Ansley Wilcox House de Buffalo, sous l'autorité du juge de district John R. Hazel[1]. Âgé d'à peine 43 ans au moment de son investiture, Roosevelt reste à ce jour le plus jeune président de l'histoire des États-Unis[2].

Lorsqu'on lui demanda s'il était disposé à prêter serment, Roosevelt répondit :

« Je prêterai serment. En cette heure de deuil national profond et terrible, je tiens à dire que mon objectif sera de continuer, sans la moindre divergence, la politique du président McKinley, pour la tranquillité et l'honneur de notre pays bien-aimé[3]. »

Roosevelt déclara par la suite qu'il n'avait aucun objectif précis en matière de politique intérieure au moment d'entrer en fonction. Il épousa largement les vues du Parti républicain sur les questions économiques, à l'exception du tarif protectionniste. Ses conceptions étaient plus arrêtées dans le domaine de la politique étrangère puisqu'il entendait affirmer les États-Unis comme une grande puissance dans les relations internationales[4].

Composition du gouvernement

Soucieux d'assurer une transition en douceur, Roosevelt convainquit les membres du cabinet de McKinley, en particulier le secrétaire d'État John Hay et le secrétaire au Trésor Lyman J. Gage, de rester en poste après la mort de McKinley[5]. Un autre responsable du précédent cabinet, le secrétaire à la Guerre Elihu Root, avait été un confident de Roosevelt pendant de nombreuses années et il continua de jouer ce rôle durant la présidence de ce dernier[6]. Le procureur général Philander C. Knox, que McKinley avait nommé au début de l'année 1901, s'affirma également comme une figure centrale de l'administration Roosevelt[7]. Le secrétaire personnel de McKinley, George B. Cortelyou, conserva ses fonctions auprès du nouveau président[8]. Lors de la reprise des travaux du Congrès en , Roosevelt remplaça Gage par L. M. Shaw et désigna Henry C. Payne comme maître des postes, ce qui lui attira les faveurs des influents sénateurs William B. Allison et John Coit Spooner[9]. Il remplaça en outre son ancien patron, le secrétaire à la Marine John Davis Long, par le représentant William H. Moody[10]. En 1903, Roosevelt jeta son dévolu sur Cortelyou pour diriger le département du Commerce et du Travail qui venait d'être créé, William Loeb Jr. devenant alors le nouveau secrétaire du président[11].

Root démissionna pour travailler dans le secteur privé en 1904 et fut remplacé par William Howard Taft, qui avait servi précédemment comme gouverneur-général des Philippines[12]. La même année, Knox entra au Sénat et céda son ministère à William Moody, qui le transmit à son tour à Charles Joseph Bonaparte en 1906. Après la mort de Hay en 1905, Roosevelt persuada Root de réintégrer le cabinet au poste de secrétaire d'État, que Root conserva jusque dans les derniers jours de la présidence de Roosevelt[13]. En 1907, Roosevelt remplaça Shaw par Cortelyou tandis que James R. Garfield devenait le nouveau secrétaire à l'Intérieur[14].

Nominations judiciaires

Roosevelt nomma trois juges assesseurs à la Cour suprême des États-Unis[15]. Le premier d'entre eux fut Oliver Wendell Holmes Jr. qui avait servi comme juge en chef de la cour suprême du Massachusetts depuis 1899 et s'était fait un nom dans les cercles juridiques pour son scepticisme moral et sa déférence à l'égard des élus. Sa nomination fut confirmée en et Holmes siégea au sein de la Cour jusqu'en 1932[16]. Le second candidat de Roosevelt, l'ancien secrétaire d'État William R. Day, vota en faveur des procédures antitrust initiées par le président et fut membre de la Cour de 1903 à 1922. En 1906, après avoir pensé faire appel au juge d'appel démocrate Horace Harmon Luton pour combler une vacance au sein de la Cour, Roosevelt désigna à sa place le procureur général William Moody[17], qui dut démissionner quatre ans plus tard en raison de problèmes de santé. Il nomma par ailleurs 18 juges aux cours d'appel fédérales et 53 juges aux cours fédérales de district.

Politique intérieure

Une politique aux accents progressistes

Déterminé à mettre en place une « juste donne » (Square Deal) entre les entreprises et les travailleurs, Roosevelt soutint l'adoption de plusieurs lois progressistes par le Congrès. Le progressisme était alors l'un des courants politiques les plus puissants du pays, et Roosevelt l'un de ses porte-parole les plus éloquents. Les progressistes se caractérisaient par deux aspects : ils étaient favorables d'une part à l'utilisation de la science, de l'ingénierie, de la technologie et des sciences sociales pour résoudre les problèmes de la nation, à la lutte contre le gaspillage et l'inefficacité et à la promotion de la modernisation[18] ; ils faisaient campagne, d'autre part, contre la corruption qui régnait dans les partis politiques, les syndicats et les filiales des grandes entreprises, qui commençaient tout juste à émerger en ce début de XXe siècle[19]. L'historien G. Wallace Chessman résume ainsi le programme politique de Roosevelt dans les affaires intérieures :

« Insistance sur la responsabilité publique des grandes entreprises ; la publicité comme premier recours pour les fiducies ; réglementation des tarifs de chemins de fer ; médiation dans le conflit entre capital et travail ; conservation des ressources naturelles ; et enfin protection des couches les plus pauvres de la société[20]. »

Démantèlement des trusts et réglementation

À la fin du XIXe siècle, plusieurs grandes entreprises, comme la Standard Oil, avaient acheté leurs rivaux ou conclu des accords afin d'étouffer la concurrence. De nombreuses autres entreprises imitèrent l'exemple de la Standard Oil qui s'était constituée en « trust », c'est-à-dire en un ensemble de sociétés supervisées par un conseil d'administration unique. En 1890, le Congrès avait voté le Sherman Antitrust Act afin de réguler les trusts, mais l'impact de cette loi fut atténué par la Cour suprême dans son arrêt United States v. E. C. Knight Co.[21]. De fait, en 1902, les cent plus grandes firmes américaines détenaient 40 % du capital industriel des États-Unis. Roosevelt n'était pas hostile à tous les trusts mais chercha à limiter l'influence de ceux dont il considérait que les pratiques nuisaient à la population (les « mauvais trusts »)[22].

Premier mandat

À son arrivée au pouvoir, Roosevelt proposa un certain nombre de mesures restrictives à l'égard des trusts au niveau fédéral. Les États n'ayant pas su s'opposer, selon lui, au développement des « mauvais trusts », il préconisa la création d'un ministère chargé de contrôler davantage l'activité des sociétés engagées dans le commerce interétatique[23]. Il soutint également la révision de l’Interstate Commerce Act de 1887 qui n'avait pas empêché la concentration des compagnies ferroviaires[24]. En , le département de la Justice annonça vouloir intenter une action antitrust contre la Northern Securities Company, une holding ferroviaire créée en 1901 par John Pierpont Morgan, James J. Hill et Edward Henry Harriman[25]. À défaut de l'existence d'un bureau antitrust au sein du ministère de la Justice, ce fut le procureur général Knox, ancien avocat d'entreprise, qui supervisa directement le procès. Alors que l'affaire suivait son cours, Knox intenta un autre procès au « trust du bœuf » (Beef Trust) qui s'était rendu impopulaire en augmentant le prix de la viande[26]. Au-delà des discours, les procès menés par son administration montrèrent la détermination de Roosevelt à renforcer la régulation fédérale des trusts[25].

À l'issue des élections législatives de 1902, Roosevelt proposa l'interdiction des rabais sur les chemins de fer pour les grands groupes industriels ainsi que la création d'un Bureau des sociétés (Bureau of Corporations) pour étudier et faire des rapports sur les pratiques monopolistiques[27]. Afin d'obtenir la validation par le Congrès de son paquet législatif antitrust, le président fit appel directement au peuple en présentant ses mesures comme une atteinte au pouvoir malveillant de la Standard Oil. Cette initiative fut couronnée de succès et le Congrès approuva la création du département du Commerce et du Travail qui comprenait notamment le Bureau des sociétés[28]. Ce dernier fut chargé de surveiller et de signaler les pratiques anticoncurrentielles car Roosevelt pensait que les grandes entreprises seraient moins susceptibles de se comporter de façon déloyale si ces pratiques étaient rendues publiques. À la demande de Knox, les parlementaires autorisèrent également la constitution d'une division antitrust au sein du ministère de la Justice. Roosevelt remporta une autre victoire avec l'entrée en vigueur de la loi Elkins qui limitait l'octroi de rabais sur les chemins de fer[29].

En , la Cour suprême trancha en faveur du gouvernement dans l'arrêt Northern Securities Co. v. United States. Selon l'historien Michael McGerr, cette décision fut le premier procès gagné par les autorités fédérales contre une « société unique et étroitement impliquée dans le commerce interétatique »[30]. L'administration Roosevelt remporta l'année suivante une autre victoire majeure dans l'arrêt Swift and Company v. United States qui mit fin au « trust du bœuf ». Lors du procès, il fut en effet démontré qu'avant 1902, les principales entreprises de conditionnement de la viande — les Big Six — avaient négocié un accord sur le montant des prix et s'étaient réparties le marché du bétail et de la viande afin d'accroître leurs profits ; elles avaient publié de fausses offres, obtenu des rabais sur le transport ferroviaire et même placé sur liste noire les concurrents qui refusaient de se soumettre à leurs conditions. Après avoir fait l'objet de poursuites fédérales en 1902, les Big Six avaient fusionné en une seule société, ce qui leur permettait de continuer à dominer le marché interne. Une nouvelle action fut intentée en 1905 sur le motif que l'entreprise « achetait, vendait et transportait de la viande avec l'intention d'obtenir un avantage économique en contrôlant le marché », ce qui contrevenait aux lois anti-monopoles. Exprimant l'avis unanime de la Cour, le juge Oliver Wendell Holmes Jr. élargit la définition de « commerce interétatique » et jugea les agissements du Beef Trust comme contraires à l'intérêt général[31] - [32].

Second mandat

Une fois réélu, Roosevelt chercha à faire adopter rapidement un programme législatif audacieux, notamment en ce qui concernait les efforts de réglementation menés lors de son premier mandat. Les événements survenus durant la période 1901-1904 avaient convaincu le président de la nécessité d'un renforcement de la législation fédérale sur le commerce interétatique, les États s'étant révélé incapables de contrôler l'activité des grandes entreprises ; de plus, le ministère de la Justice, surchargé de travail, n'était pas en mesure, en dépit des procès antitrust, de lutter efficacement contre les pratiques monopolistiques[33]. Alertés par plusieurs enquêtes du McClure's Magazine, de nombreux Américains se joignirent à Roosevelt pour réclamer une révision de la loi Elkins qui n'avait pas fait grand-chose pour restreindre l'octroi de rabais sur les transports ferroviaires[34]. Roosevelt chercha également à renforcer les pouvoirs de l’Interstate Commerce Commission (ICC), créée en 1887 pour contrôler l'activité des compagnies de chemins de fer[33]. Les propositions de Roosevelt en faveur d'une réglementation plus stricte, publiées dans son message annuel au Congrès de 1905, suscitèrent de vives protestations chez les milieux d'affaires et les parlementaires conservateurs[35].

Lorsque le Congrès reprit ses travaux à la fin de l'année 1905, Roosevelt demanda au sénateur de l'Iowa Jonathan P. Dolliver de soumettre à ses collègues un projet de loi qui intégrerait ses propositions en matière de régulation des chemins de fer, et il s'efforça de mobiliser le public et les parlementaires en faveur du texte. La proposition de loi fut également discutée à la Chambre où elle fut baptisée « loi Hepburn », du nom du représentant William P. Hepburn[36]. La Chambre des représentants adopta le texte à une assez large majorité mais il n'en fut pas de même au Sénat où l'influence des républicains conservateurs était considérable[37]. Déterminé à mettre en échec toute velléité de réforme, le sénateur Nelson W. Aldrich s'arrangea pour confier la défense du projet de loi à Benjamin Tillman, un politicien sudiste que Roosevelt détestait. Plutôt que de s'attaquer au principe même de la réglementation ferroviaire, largement soutenue au sein de la population, les opposants à la loi Hepburn se concentrèrent sur le rôle des tribunaux dans l'examen des tarifs fixés par l'ICC. Roosevelt et ses alliés progressistes souhaitaient limiter le contrôle judiciaire aux questions d'équité procédurale alors que les conservateurs prônaient un « examen large » qui laisserait aux juges le soin de déterminer le bien-fondé ou non des taux fixés par la commission de commerce[38].

Roosevelt et Tillman n'ayant pas réussi à rassembler une majorité bipartite en faveur du projet de loi, le président dut accepter un amendement du sénateur Allison rédigé en des termes suffisamment vagues pour autoriser un droit de regard de la justice sur le montant des tarifs fixés par l'ICC[39]. La loi Hepbrun augmentée de l'amendement Allison fut votée par le Sénat par 71 voix contre 3[40]. Après harmonisation des deux lois adoptées distinctement par la Chambre et le Sénat, le président Roosevelt ratifia la loi Hepburn le . Le texte autorisait la commission de commerce interétatique à réglementer les tarifs des compagnies de chemins de fer ainsi que les réseaux de pipelines, les contrats de stockage et divers autres aspects du secteur ferroviaire[41]. Un certain nombre de conservateurs défendaient l'idée que l'amendement Allison accordait un rôle important aux tribunaux mais un arrêt ultérieur de la Cour suprême limita dans les faits les possibilités d'action de la justice sur les tarifs fixés par l'ICC[40].

La publication en 1906 du roman La Jungle d'Upton Sinclair, qui relatait les conditions de travail extrêmes des ouvriers dans les abattoirs de Chicago, fit forte impression sur la société américaine et incita Roosevelt à faire pression sur le Congrès pour l'adoption de lois relatives à la sécurité alimentaire. Un projet de loi concernant l'inspection des viandes fut vivement critiqué à la Chambre, notamment par son président conservateur Joseph Gurney Cannon et par des parlementaires alliés à l'industrie du conditionnement de la viande[42]. Roosevelt et Cannon négocièrent finalement un compromis qui déboucha sur le Meat Inspection Act de 1906, et le Congrès vota simultanément le Pure Food and Drug Act qui avait reçu un accueil favorable des deux chambres[43]. Ces lois rendaient obligatoire l'étiquetage des aliments et des médicaments, mettaient sur pied l'inspection du bétail et fixaient des normes sanitaires précises dans les usines de conditionnement de la viande[44].

Afin d'accroître les réglementations antitrust, Roosevelt, soutenu par le camp progressiste, émit en 1908 une proposition de loi dont l'objectif était d'améliorer la loi Sherman, mais le Congrès s'y opposa[45]. Il eut aussi l'idée de créer un Bureau national d'assurance dans le but de fournir un encadrement fédéral à un secteur qui venait d'être affaibli par une série de scandales, mais ce projet fut à son tour rejeté par les parlementaires[46]. Le président continua de mener, au cours de son second mandat, une politique antitrust qui le conduisit notamment à intenter en 1906 un procès contre la Standard Oil, lequel se solda par la dissolution de cette société en 1911[47]. En dehors des actions antitrust et des réformes visant à obtenir plus de réglementation, l'administration Roosevelt put également compter sur la coopération de nombreuses grandes entreprises qui consentaient aux règles édictées par le Bureau of Corporations[48]. Parmi ces entreprises figurait U.S. Steel, propriété de John Pierpont Morgan, qui évita un procès antitrust en autorisant le gouvernement américain à enquêter sur ses activités[49].

Protection des espaces naturels

Roosevelt, passionné de vie sauvage et de chasse, fut un ardent défenseur de la nature et il fit de cette question une priorité à l'échelle nationale[50]. Son but était non seulement de protéger les milieux naturels mais aussi de faire en sorte que la société dans son ensemble, et non pas seulement quelques particuliers ou entreprises, puisse tirer profit des ressources naturelles du pays[51]. Son principal conseiller en matière de politique environnementale fut Gifford Pinchot, qui dirigeait le Bureau des forêts. Roosevelt renforça les pouvoirs de Pinchott en déléguant au Bureau des forêts, dépendant du ministère de l'Agriculture, la gestion des forêts nationales, qui relevaient auparavant du ministère de l'Intérieur. L'agence de Pinchott devint le Service des forêts des États-Unis et fut à l'origine de nombreuses mesures de protection des forêts américaines[52].

Roosevelt continua de son côté à appliquer son ambitieux programme : il plaça ainsi 230 millions d'acres (soit 930 000 km2) sous protection fédérale et obtint en 1906 l'approbation par le Congrès du Antiquities Act qui autorisait le président à décréter monuments nationaux des sites naturels implantés sur des terres relevant de la juridiction du gouvernement des États-Unis[50]. Il créa également la Inland Waterways Commission pour superviser la construction de projets aquatiques à des fins de préservation de l'environnement et de transport et, en 1908, présida une conférence des gouverneurs pour galvaniser le soutien à la protection de la nature. À l'issue de la conférence, une commission nationale de conservation fut créée sur ordre du président afin de dresser l'inventaire des ressources naturelles du pays[53].

Les initiatives de Roosevelt en matière de protection de l'environnement furent contestées à la fois par des défenseurs de la nature comme John Muir et par des opposants à la préservation des milieux naturels parmi lesquels le sénateur du Colorado Henry M. Teller[54]. Muir, fondateur du Sierra Club, souhaitait préserver la nature au nom de sa beauté intrinsèque tandis que Roosevelt souscrivait à la vision de Pinchott pour qui « faire de la forêt un lieu de production en grande quantité de divers cultures ou services serait très utile, y compris pour les générations d'hommes et d'arbres à venir »[55]. Teller et les autres opposants au mouvement de protection de la nature estimaient pour leur part que la préservation des milieux sauvages constituerait un frein au développement économique de l'Ouest et dénoncèrent la centralisation excessive du pouvoir à Washington. Cette levée de boucliers contre la politique environnementale de Roosevelt mit un coup d'arrêt aux efforts entrepris dans ce domaine dans les dernières années de sa présidence et fut à l'origine de la controverse Pinchot-Ballinger qui éclata sous l'administration de son successeur William Howard Taft[56].

Relations avec le monde du travail

Roosevelt était généralement réticent à intervenir dans les conflits relatifs au monde du travail, mais il pensait que l'ingérence présidentielle était justifiée dès lors que ces conflits menaçaient l'intérêt général[57]. Le nombre d'adhésions aux syndicats avait doublé lors des cinq années qui avaient précédé l'arrivée au pouvoir de Roosevelt et, au moment de son accession à la présidence, ce dernier considérait l'agitation sociale comme une atteinte grave à la stabilité de la nation. Il sympathisa néanmoins avec de nombreux ouvriers en raison de leurs conditions de travail difficiles[58]. Le président rejeta les propositions de réforme des représentants du monde ouvrier, comme Samuel Gompers de la Fédération américaine du travail (AFL), mais soumit les fonctionnaires fédéraux au principe de l'« atelier ouvert », c'est-à-dire la possibilité de travailler sans adhérer ou soutenir financièrement un syndicat[59].

En 1899, le Syndicat des travailleurs miniers d'Amérique (UMW), actif dans le secteur de la houille, accrut son influence sur les sites d'extraction d'anthracite. En , le syndicat déclencha une grève massive des mineurs d'anthracite afin d'obtenir l'application de la journée de huit heures et une augmentation des salaires. Afin de parvenir à une solution négociée avec la Fédération civique nationale de Marcus Hanna, le président de l'UMW, John Mitchell, empêcha les mineurs de la houille de déclencher à leur tour une grève en soutien à leurs camarades. Les propriétaires des mines, qui souhaitaient l'écrasement du syndicat, refusèrent néanmoins toute concession et la grève se poursuivit. Dans les mois qui suivirent, le cours du charbon passa de cinq dollars à plus de quinze dollars la tonne. Roosevelt, soucieux de désamorcer la crise, invita les dirigeants de l'UMW et les propriétaires miniers à la Maison-Blanche en , mais ces derniers refusèrent une nouvelle fois de négocier. Sous la pression de Roosevelt, du secrétaire à la Guerre Root et du financier John Pierpont Morgan, les exploitants acceptèrent finalement la création d'une commission présidentielle chargée de trouver une solution à la grève. En , la commission trancha en ordonnant la revalorisation des salaires et la réduction de la journée de travail de dix à neuf heures. Sur l'insistance des propriétaires miniers, l'UMW ne fut en revanche pas reconnue comme l'instance représentative officielle des mineurs[60].

Roosevelt s'abstint par la suite d'arbitrer les conflits du travail après 1902, mais les tribunaux étatiques et fédéraux s'impliquèrent de plus en plus sur ces questions, notamment en adoptant des mesures préventives contre les mouvements sociaux[61]. La situation était particulièrement tendue dans le Colorado où la Fédération des mineurs de l'Ouest conduisit plusieurs grèves entre 1903 et 1904 ; Roosevelt demeura en retrait mais le gouverneur James Hamilton Peabody dépêcha la garde nationale pour réprimer les grévistes. En 1905, des figures radicales du syndicalisme comme Mary Harris Jones ou Eugene Victor Debs fondèrent l’Industrial Workers of the World, une organisation très critique vis-à-vis des politiques conciliatrices de l'AFL[62].

Droits civiques

Malgré quelques mesures destinées à améliorer les relations raciales, Roosevelt, à l'instar de la majorité des dirigeants progressistes, ne conduisit aucune réforme majeure dans ce domaine. Booker T. Washington, le principal représentant de la communauté noire à cette époque, fut le premier Afro-Américain à être invité à dîner à la Maison-Blanche, le [63]. Conseiller important des hommes politiques républicains dans les années 1890, Washington était partisan de l'accommodement avec les lois Jim Crow qui instauraient la ségrégation raciale[64]. Lorsque la nouvelle du dîner parvint à la presse deux jours plus tard, l'indignation au sein de la population blanche, particulièrement dans le sud des États-Unis, fut générale et Roosevelt ne renouvela jamais l'expérience[63].

Le président continua cependant à dénoncer les lynchages de Noirs mais ne fit pas grand-chose pour défendre les droits des Afro-Américains[65]. En 1906, il approuva le limogeage de trois compagnies de soldats noirs qui avaient refusé de témoigner au sujet de leurs actions lors d'une échauffourée à Brownsville, au Texas. Roosevelt fut largement critiqué pour ce geste dans les journaux et le sénateur Joseph B. Foraker fit adopter par le Congrès une résolution ordonnant à l'administration de rendre publics tous les documents liés à l'affaire[66]. La controverse dura jusqu'à la fin de la présidence de Roosevelt même si le Sénat conclut en dernière instance au bien-fondé du renvoi des soldats[67].

Panique bancaire de 1907

En 1907, Roosevelt affronta la pire crise économique survenue aux États-Unis depuis la panique de 1893. Dès les premières semaines de l'année, la bourse de Wall Street avait connu une baisse importante du cours de ses actions que nombre de responsables des marchés financiers imputèrent aux politiques de réglementation instaurées par l'administration Roosevelt[68]. En l'absence d'une véritable banque centrale, le gouvernement fut incapable de fournir une réponse adaptée au déclin de l'activité économique[69].

La crise se transforma en panique générale durant le mois d'octobre 1907 lorsqu'une tentative de manipulation financière orchestrée par deux investisseurs sur la compagnie United Cooper échoua de façon spectaculaire. En collaboration avec le secrétaire au Trésor Cortelyou, le financier John Pierpont Morgan et un groupe d'hommes d'affaires engagèrent leurs fonds propres pour soutenir l'économie américaine et empêcher un krach boursier. Roosevelt soutint l'action de Morgan en permettant à U.S. Steel, la société de Morgan, de racheter la Tennessee Coal, Iron and Railroad Company malgré les préoccupations antitrust et en autorisant Cortelyou à lever des obligations et à engager des fonds fédéraux pour renflouer les banques[70].

La réputation de Roosevelt auprès de Wall Street s'effrita fortement après la crise mais la popularité du président ne fut pas affectée à l'échelle nationale[71]. Tirant les leçons de la panique bancaire, la plupart des chefs de file du Congrès en appelèrent à une réforme du système financier. Avec le soutien du président, le sénateur Aldrich proposa une loi qui devait permettre aux banques nationales d'émettre de la monnaie d'urgence, mais ce projet fut rejeté par les démocrates et les républicains progressistes qui le considéraient comme excessivement favorable à Wall Street. Le Congrès adopta finalement la loi Aldrich-Vreeland qui donnait naissance à la commission monétaire nationale afin d'étudier en profondeur le système bancaire américain. Les recommandations faites par la commission jetèrent les bases de la future Réserve fédérale des États-Unis[72].

Droits de douane

Au lendemain de la panique de 1893, la plupart des républicains considéraient les droits de douane comme un sujet essentiel en matière de politique économique[73]. Ces derniers permettaient en effet de mettre la production nationale à l'abri de la concurrence étrangère et constituaient également l'une des principales sources de revenus du gouvernement (plus d'un tiers des recettes fédérales en 1901)[74]. Sous la présidence de McKinley, protectionniste engagé, les droits de douane furent fortement augmentés avec l'adoption de la loi Dingley de 1897. McKinley négocia également des traités bilatéraux avec la France, l'Argentine et plusieurs autres pays afin de développer le commerce extérieur tout en maintenant des tarifs élevés sur les importations[73]. Contrairement à McKinley et à ses prédécesseurs du XIXe siècle, Roosevelt n'était pas un grand défenseur du tarif protectionniste et n'accordait que peu d'intérêt à ces questions en général[75]. Au moment de son entrée en fonction, les traités négociés par McKinley étaient débattus au Sénat et bon nombre d'observateurs pensaient qu'ils seraient ratifiés malgré l'opposition d'Aldrich et d'une partie des conservateurs. Après s'être entretenu avec Aldrich, Roosevelt s'abstint de prendre position sur l'adoption des traités afin d'éviter un conflit interne au parti et ceux-ci furent rejetés[76]. Il fit en revanche pression sur le Congrès pour la ratification d'accords tarifaires réciproques avec les Philippines et Cuba[77].

La question des droits de douane fut mise en sommeil tout au long du premier mandat de Roosevelt[78], mais continua d'être au centre des préoccupations électorales des deux partis[79]. Les partisans de la réduction du tarif réclamaient la convocation par le président d'une session extraordinaire du Congrès pour statuer sur cette question au début de l'année 1905, mais Roosevelt se contenta de soutenir timidement une baisse des droits de douane ; ce fut le dernier acte de sa présidence dans ce domaine[80]. Cependant, alors que le pays connaissait un fort taux d'inflation pour la première fois depuis les années 1870 — en raison, affirmaient notamment les démocrates, de l'augmentation du tarif —[81], la réduction des droits de douane revint au premier plan de la politique nationale et une loi ambitieuse fut votée par le Congrès en 1909, peu après le départ de Roosevelt de la Maison-Blanche[82].

Virage à gauche (1907-1909)

En 1907, Roosevelt se reconnaissait politiquement dans le « centre-gauche » du Parti républicain[83] - [84]. Il déclara à propos de son positionnement :

« Tout au long de ma carrière politique, j'ai dû à maintes reprises me battre contre l'esprit de la foule, contre la tendance des gens pauvres, ignorants et turbulents à exprimer une jalousie rancunière à l'égard de ceux qui sont mieux lotis. Cependant, au cours des dernières années, ce sont les riches corrompus disposant d'une fortune et d'une influence considérables, grâce à leurs nombreux relais au sein de la presse, des églises, des universités et de la vie publique, contre lesquels j'ai dû livrer une guerre acharnée[83]. »

L'indignation croissante de la population face aux révélations sur les pratiques des grandes entreprises ainsi que les enquêtes menées par des journalistes comme Lincoln Steffens ou Ida Tarbell (surnommés par Roosevelt les muckrakers, littéralement « fouilleurs de merde ») provoquèrent une scission au sein du Parti républicain entre les conservateurs symbolisés par Nelson W. Aldrich et les progressistes représentés par Albert B. Cummins et Robert M. La Follette. Roosevelt n'adhéra pas complètement à l'aile gauche de son parti mais adopta bon nombre de leurs propositions[85].

Dans les deux dernières années de son mandat, Roosevelt abandonna son comportement prudent à l'égard des grandes entreprises pour fustiger ses opposants conservateurs et inciter le Congrès à adopter de nouvelles lois plus radicales[84] - [86]. L'objectif du président était de substituer à la doctrine traditionnelle du laissez-faire un nouveau modèle économique accordant une marge d'intervention plus importante au gouvernement fédéral. À ses yeux, les entrepreneurs du XIXe siècle, en investissant sur de nouveaux marchés ou innovations, étaient plus méritants que les capitalistes du XXe siècle qui, estimait-il, risquaient peu mais gagnaient beaucoup voire trop. Sans redistribution équitable des richesses, Roosevelt craignait que le pays ne succombe au radicalisme et à l'agitation révolutionnaire[87].

En , Roosevelt adressa un message spécial au Congrès dans lequel il se prononçait en faveur du rétablissement de la loi sur la responsabilité des employeurs, dont l'application aux sociétés interétatiques venait de motiver l'annulation par la Cour suprême[88]. Il proposa également l'adoption d'une loi nationale d'incorporation — chaque société dépendait d'une charte d'État dont le contenu variait considérablement d'un État à l'autre —, la création d'un impôt fédéral sur le revenu et d'un impôt sur les successions ciblant en priorité les plus riches, une limitation des recours judiciaires contre les syndicats pendant les grèves, qui profitaient surtout aux grandes entreprises, l'instauration de la journée de travail de 8 h pour les fonctionnaires fédéraux, la mise en place d'un système d'épargne postale afin de concurrencer les banques locales et l'interdiction pour les entreprises de financer les campagnes politiques[89] - [90].

La radicalisation du discours de Roosevelt fut bien accueillie dans le Midwest et sur la côte Pacifique, notamment chez les agriculteurs, les enseignants, les ecclésiastiques, les fonctionnaires et une partie des propriétaires, mais fut considérée comme une source de division inutile par les républicains de l'Est, les chefs d'entreprise, les avocats, les travailleurs du parti et de nombreux parlementaires[91]. Les démocrates populistes, comme William Jennings Bryan, exprimèrent leur admiration pour le message de Roosevelt et un journal sudiste encouragea même le président à se représenter en 1908 sous la bannière du Parti démocrate, avec Bryan en qualité de colistier[92]. Bien que soutenu officiellement par les ténors démocrates du Congrès, à l'exemple de John Sharp Williams, Roosevelt n'envisagea jamais sérieusement de quitter le Parti républicain sous sa présidence[93]. Son virage à gauche rencontra l'approbation d'un petit nombre de parlementaires républicains et d'une grande partie de la population, mais les républicains conservateurs, incarnés par le sénateur Aldrich et par le président de la Chambre Joseph Gurney Cannon, restaient majoritaires au Congrès[94]. Pour cette raison, les mesures les plus ambitieuses de l'agenda de Roosevelt ne purent aboutir[95], à quelques exceptions près comme l'adoption d'une nouvelle loi fédérale sur la responsabilité des employeurs ou la restriction du travail des enfants à Washington, D.C.[94].

États admis au sein de l'Union

Un seul État, l'Oklahoma, fut admis au sein de l'Union sous la présidence de Roosevelt ; formé du Territoire indien et du territoire de l'Oklahoma, il devint officiellement le 46e État américain le . La création du Territoire indien remontait à 1830, lorsque plusieurs tribus amérindiennes avaient été déplacées dans cette zone après l'entrée en vigueur, la même année, de l’Indian Removal Act. En 1890, sur décision du Congrès, une partie du Territoire indien fut détachée pour constituer le « territoire de l'Oklahoma », prélude à son occupation par les colons[96].

Politique étrangère

Diplomatie du « gros bâton »

Roosevelt avait l'habitude de résumer son action politique par des phrases courtes et percutantes. Au sujet de sa politique extérieure ambitieuse et agressive, il déclara : « parlez doucement en portant un gros bâton ; avec ça, vous irez loin »[97]. Le 26e président décrivait son style comme un « exercice de prévision intelligente et d'action de choc en amont de toute crise potentielle »[98]. Telle qu'elle était pratiquée par Roosevelt, la « diplomatie du gros bâton » avait cinq composantes : posséder des capacités militaires suffisantes pour impressionner l'adversaire — ce qui signifiait, à l'époque, se doter d'une marine de classe mondiale ; agir avec le sens de la justice dans ses rapports avec les autres nations ; adopter une attitude franche et sincère ; ne frapper qu'en cas de possibilité de frapper fort ; ne pas humilier l'adversaire vaincu[99].

Affirmation de la puissance américaine

La victoire obtenue pendant la guerre hispano-américaine avait permis aux États-Unis d'affirmer leur présence dans les océans Atlantique et Pacifique, influence que Roosevelt n'eut de cesse de vouloir étendre durant son mandat[100]. Dans une déclaration de 1905 qui reflétait ses vues en la matière, Roosevelt affirma : « nous sommes devenus une grande nation, contrainte, par les caractéristiques mêmes de sa grandeur, à entrer en relation avec les autres nations de la Terre ; nous devons à ce titre nous comporter comme il convient à un peuple investi de telles responsabilités ». Roosevelt pensait que le devoir des États-Unis était de maintenir l'équilibre des forces dans les relations internationales et de contribuer à réduire les tensions entre les grandes puissances[101]. Il s'érigea par ailleurs en défenseur intransigeant de la doctrine Monroe en refusant toute présence coloniale européenne dans l'hémisphère Ouest[102]. De ce point de vue, Roosevelt se méfiait beaucoup de l'Allemagne qu'il soupçonnait de vouloir établir une base navale dans la mer des Caraïbes. Il resserra donc ses liens avec le Royaume-Uni, grand rival de Berlin, et ne donna guère de suite aux efforts de l'empereur allemand Guillaume II pour s'attirer les faveurs des États-Unis[103]. Il chercha également à renforcer la présence américaine en Asie orientale et dans le Pacifique, où le Japon et la Russie exerçaient déjà une influence considérable. Un des aspects les plus importants de la politique de Roosevelt en Asie orientale fut la doctrine de la porte ouverte qui réclamait le libre accès au marché chinois pour toutes les puissances étrangères[104].

Philippines

À l'époque où Roosevelt arriva au pouvoir, les États-Unis étaient déchirés par le débat autour des territoires acquis pendant la guerre hispano-américaine. Le nouveau président entendait rendre rapidement son indépendance à Cuba et conserver à Porto Rico son statut semi-autonome selon les termes de la loi Foraker. Il souhaitait également maintenir les troupes américaines aux Philippines pour y établir un gouvernement stable et démocratique face aux insurgés menés par Emilio Aguinaldo. La crainte de Roosevelt était qu'un retrait prématuré des forces américaines ne crée de l'instabilité aux Philippines et ne favorise l'intervention d'une puissance extérieure comme l'Allemagne ou le Japon[105].

L'insurrection philippine déclina toutefois rapidement avec la capture de Miguel Malvar en 1902. Dans les régions du Sud les plus reculées, les musulmans Moros continuèrent de résister à la domination américaine[106], mais partout ailleurs les insurgés se soumirent à la loi de l'occupant. Roosevelt, s'inscrivant en cela dans la continuité de la politique de McKinley, procéda à l'expulsion des frères catholiques, encouragea la modernisation des infrastructures, introduisit des programmes de santé publique et soutint les efforts en faveur du progrès économique et social. L'enthousiasme montré pour les colonies dans les années 1898-1899 était cependant beaucoup retombé et Roosevelt considérait les Philippines comme « notre talon d'Achille ». En 1907, il fit cette confidence à Taft : « je serais heureux de voir les îles accéder à l'indépendance, avec peut-être une sorte de garantie internationale pour assurer leur stabilité, ou un avertissement de notre part pour les prévenir qu'en cas d'incapacité à maintenir l'ordre par eux-mêmes, nous serions obligés d'intervenir une nouvelle fois »[107]. À cette date, pourtant, le président et ses conseillers en politique étrangère s'étaient détournées de l'Asie pour concentrer leur attention sur l'Amérique latine, et la politique de Roosevelt aux Philippines n'eut plus pour but que de préparer les îles à devenir la première colonie occidentale en Asie à accéder à l'indépendance[108].

Les Philippines étaient au cœur des préoccupations des réformistes progressistes. Un rapport adressé au secrétaire à la Guerre Taft dressa un bilan des réalisations accomplies par les autorités civiles américaines :

« Les quais en acier et en béton du port récemment rénové de Manille ; le dragage de la rivière Pasig ; la rationalisation du gouvernement insulaire ; une comptabilité précise et intelligible ; la construction d'un réseau de communication télégraphique et par câble ; la création d'une caisse d'épargne postale ; la construction de routes et de ponts à grande échelle ; une police impartiale et incorruptible ; un génie civil correctement financé ; la préservation de l'ancienne architecture espagnole ; de grands parcs publics ; un processus d'appel d'offres pour le droit de construire des chemins de fer ; le droit des sociétés ; enfin une étude côtière et géologique[109]. »

Cuba

Alors que les Philippines restèrent sous tutelle américaine jusqu'en 1946, Cuba obtint son indépendance dès 1902[110]. L'amendement Platt, voté dans la dernière année du mandat de McKinley, avait fait de Cuba un protectorat de facto des États-Unis[111]. Roosevelt obtint l'appui du Congrès pour la négociation d'un traité bilatéral avec Cuba en qui eut pour effet d'abaisser les tarifs sur les échanges commerciaux entre les deux pays[112]. En 1906, une insurrection éclata contre le président cubain Tomás Estrada Palma accusé de fraude électorale. Estrada Palma et ses adversaires libéraux sollicitèrent l'intervention des États-Unis mais Roosevelt était réticent à une telle opération[113]. Après la démission d'Estrada Palma et de son gouvernement, le secrétaire à la Guerre Taft déclara que les États-Unis interviendraient en vertu des clauses de l'amendement Platt, prélude à la seconde occupation de Cuba (1906-1909)[114]. Les forces américaines restaurèrent la tranquillité sur l'île et l'occupation prit fin dans les dernières semaines de la présidence de Roosevelt[115].

Porto Rico

Préoccupation secondaire pour les États-Unis pendant la guerre hispano-américaine, Porto Rico attira de plus en plus la convoitise de Washington en raison de sa position stratégique dans la mer des Caraïbes. L'île constituait en effet une base navale idéale pour défendre le canal de Panama et pouvait également servir de relais économique et politique avec le reste de l'Amérique latine. Les préjugés racistes qui dominaient dans la classe politique américaine à l'encontre des Portoricains rendaient improbable l'admission de ce territoire en tant qu'État au sein de l'Union, de sorte que les États-Unis décidèrent d'attribuer à l'île un statut politique spécial. La loi Foraker et plusieurs arrêts de la Cour suprême firent de Porto Rico le premier territoire non-incorporé des États-Unis, ce qui voulait dire que la Constitution américaine ne s'y appliquerait pas entièrement. Les autorités américaines fixèrent des droits de douane sur la plupart des importations portoricaines mais investirent parallèlement dans les infrastructures et le système éducatif de l'île. En dépit de ces changements, le sentiment nationaliste resta très ancré au sein de la population insulaire qui continua de parler plus fréquemment l'espagnol que l'anglais[116].

Réformes militaires

Roosevelt consacra beaucoup de temps et d'argent au développement de l'armée américaine[117]. L'armée de terre, forte de 39 000 soldats en 1890, était la plus faible armée de toutes les grandes puissances de la fin du XIXe siècle et la moins bien dotée en termes d'effectifs. À titre de comparaison, l'armée française comptait à la même époque 542 000 hommes[118]. La guerre hispano-américaine, si elle s'était achevée sur un succès majeur pour les États-Unis, avait aussi pointé la nécessité d'une réforme du département et de l'administration de la Guerre. Roosevelt soutint ardemment les réformes proposées par le secrétaire à la Guerre Elihu Root, qui souhaitait mettre en place un état-major sur le modèle européen pour la planification des opérations. En dépit de l'opposition du général Nelson Miles, commandant en chef de l'armée de terre, Root fit agrandir les locaux de West Point, créa le United States Army War College et put mettre sur pied l'état-major qu'il réclamait. Il modifia également les procédures relatives aux promotions, fonda des écoles pour les corps militaires spéciaux, formula le principe de rotation des officiers entre l'état-major et la ligne[119] et renforça les liens entre l'armée et la garde nationale[120].

À son entrée en fonction, Roosevelt fit du développement de la force navale une priorité, et son administration vit la multiplication du nombre de navires, d'officiers et de matelots en service dans la marine[120]. Le capitaine Alfred Thayer Mahan avait publié en 1890 un ouvrage intitulé The Influence of Sea Power upon History (« De l'influence de la puissance maritime sur l'Histoire ») qui lui valut immédiatement une grande notoriété dans les cours d'Europe. Roosevelt était extrêmement sensible à la thèse de Mahan selon laquelle seule une nation dotée d'une flotte puissante pouvait dominer les océans du globe, exercer sa diplomatie au maximum de son potentiel et défendre ses propres frontières[121] - . En 1904, les États-Unis disposaient ainsi de la cinquième plus grande flotte du monde, avant de se classer au troisième rang mondial en 1907. Pour faire étalage du nouveau potentiel naval de son pays auprès des puissances maritimes traditionnelles, Roosevelt ordonna à une forte escadre, surnommée la « Grande flotte blanche », de faire le tour du monde entre 1908 et 1909. Même si la flotte de guerre bâtie par Roosevelt était loin d'égaler la Royal Navy britannique, elle devint la force navale dominante dans l'hémisphère Ouest[122] - [123].

Rapprochement avec le Royaume-Uni

Le « grand rapprochement » entre le Royaume-Uni et les États-Unis remontait au soutien apporté par Londres à Washington lors de la guerre hispano-américaine, qui fut suivi du retrait de la flotte britannique de la mer des Caraïbes afin de faire face à la montée en puissance de la marine allemande en Europe[124]. Roosevelt souhaitait maintenir des relations pacifiques avec le Royaume-Uni afin d'assurer une cohabitation harmonieuse des deux pays dans l'hémisphère Ouest. Depuis l'acceptation de la doctrine Monroe par les Britanniques et la reconnaissance de la domination britannique sur le Canada par les Américains, seules deux questions potentiellement épineuses restaient en suspens : la frontière de l'Alaska et la construction d'un canal en Amérique centrale. Sous la présidence de McKinley, le secrétaire d'État Hay avait négocié le traité Hay-Pauncefote par lequel le gouvernement britannique consentait au percement du canal sous autorité américaine, et Roosevelt obtint la ratification de ce traité par le Sénat en [125].

La frontière entre l'Alaska et le Canada était un sujet de litige depuis les années 1890 en raison de la ruée vers l'or du Klondike, qui avait opposé des prospecteurs américains et canadiens pour la recherche du métal précieux. Un traité réglant la question de la frontière Alaska-Canada avait été signé en 1825 entre la Russie et le Royaume-Uni, mais Saint-Pétersbourg avait revendu l'Alaska aux États-Unis en 1867. Le gouvernement américain affirma que le traité donnait à l'Alaska la souveraineté pleine et entière sur les territoires contestés, en particulier les villes de Dyea et de Skagway, alors en plein essor[126]. La crise vénézuélienne de 1902-1903 menaça brièvement d'altérer le caractère pacifique des négociations au sujet de la frontière, mais l'attitude conciliante des Britanniques pendant la crise permit de désamorcer la situation[127]. En , les États-Unis et le Royaume-Uni signèrent le traité Hay-Herbert qui confiait le soin de régler la dispute à un arbitrage de six délégués américains, britanniques et canadiens. Avec l'aide du sénateur Henry Cabot Lodge, Roosevelt parvint à faire ratifier le traité par le Sénat en février de la même année[128]. Au cours des séances du comité d'arbitrage, composé de trois délégués américains, de deux délégués canadiens et d'un seul délégué britannique, Lord Alverstone, ce dernier consentit à la plupart des revendications américaines et le comité rendit son verdict en . La décision prise par les délégués renforça les relations entre les États-Unis et le Royaume-Uni mais suscita l'indignation d'un grand nombre de Canadiens[129].

Crise vénézuélienne et corollaire Roosevelt

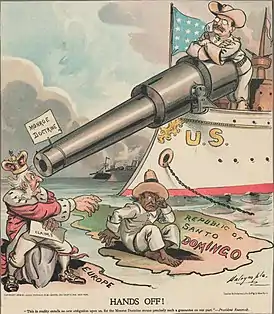

En , un blocus naval anglo-allemand à l'encontre du Venezuela déclencha un incident diplomatique connu sous le nom de « crise vénézuélienne ». Le blocus avait pour origine le non-remboursement par le Venezuela de sommes contractées auprès de créanciers européens. Londres et Berlin tentèrent aussitôt de rassurer les États-Unis en affirmant qu'il n'était pas question de conquérir le Venezuela. Roosevelt n'était pas hostile au principe du recouvrement de la créance mais soupçonnait l'Allemagne de vouloir exiger du Venezuela une compensation territoriale. Avec son secrétaire d'État Hay, il redoutait qu'une occupation allemande même temporaire ne se transforme en présence militaire permanente dans cette partie du globe[103]. Au commencement du blocus, Roosevelt mobilisa la flotte américaine sous le commandement de l'amiral George Dewey[130] et menaça de couler l'escadre allemande si Berlin ne se ralliait pas très vite à l'idée d'un arbitrage sur la dette vénézuélienne. L'Allemagne se résigna finalement à accepter cette dernière solution[131]. L'arbitrage des États-Unis permit la négociation d'un règlement tripartite entre le Venezuela, l'Allemagne et le Royaume-Uni en [132].

En dépit de cette attitude ferme, Roosevelt, bien qu'opposé à toute ambition territoriale européenne en Amérique latine, pensait qu'il était du devoir des pays du sous-continent de s'acquitter de leurs dettes auprès des pays d'Europe[133]. À la fin de l'année 1904, le président américain ajouta un corollaire à la doctrine Monroe, spécifiant que les États-Unis se réservaient le droit de s'ingérer dans les finances de pays des Caraïbes ou d'Amérique centrale en proie à l'instabilité afin de garantir le paiement de leurs dettes, rendant de fait inutile toute intervention européenne. La proclamation de Roosevelt était surtout une mise en garde adressée à l'Allemagne et eut pour effet de pacifier quelque peu la région, Berlin ayant décidé de ne plus intervenir au Venezuela ou ailleurs[134].

La crise de la République dominicaine fut la première mise à l'épreuve du corollaire Roosevelt. Profondément endettée, le pays avait beaucoup de mal à rembourser ses créanciers européens. Afin de prévenir une nouvelle intervention anglo-allemande, Roosevelt persuada le président dominicain Carlos Felipe Morales de confier temporairement la gestion de son économie aux autorités américaines, tout comme les États-Unis l'avaient fait de manière permanente à Porto Rico. Les Américains reprirent en main le bureau dominicain de perception des douanes, restructurèrent l'économie nationale avec l'aide d'économistes comme Jacob Hollander et assurèrent le paiement régulier des créances. La situation politique et économique fut stabilisée et l'initiative de Roosevelt servit de modèle à la « diplomatie du dollar » mise en place sous la présidence de son successeur William Howard Taft[135].

Construction du canal de Panama

Roosevelt soutenait la construction d'un canal à travers l'Amérique centrale qui relierait l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Les membres du Congrès, dans leur majorité, souhaitaient implanter l'édifice au Nicaragua, dont le gouvernement était prêt à négocier un accord, mais Roosevelt était plus intéressé par l'isthme de Panama qui appartenait à la Colombie. Ce choix fut sujet à débat car la Colombie était enlisée depuis 1898 dans une guerre civile et une précédente tentative d'y bâtir un canal, sous la direction du Français Ferdinand de Lesseps, s'était soldée par une catastrophe financière. Une commission présidentielle nommée par le président McKinley avait conseillé de percer le canal au Nicaragua tout en reconnaissant que la construction d'un tel ouvrage au Panama serait achevée dans des délais plus courts et à moindre coût[136]. Roosevelt et la plupart de ses conseillers étaient partisans de la solution panaméenne, en partie pour des raisons stratégiques : le gouvernement américain envisageait en effet sérieusement la possibilité d'une guerre avec une puissance européenne — probablement l'Allemagne — au sujet de la doctrine Monroe, et considérait la séparation de la flotte américaine sur deux océans comme une source d'inquiétude majeure[137]. Après de longues discussions, le Congrès adopta en 1902 le Spooner Act qui débloquait 170 millions de dollars pour la construction du canal de Panama[138]. Cette première étape franchie, l'administration Roosevelt entama des négociations avec le gouvernement colombien au sujet de l'édification du canal[137].

En , les États-Unis et la Colombie signèrent le traité Herrán-Hay octroyant aux premiers, sous forme de bail, la possession du bande de terre sur l'isthme de Panama[137]. Le Sénat colombien refusa néanmoins de ratifier le traité et multiplia les amendements pour exiger davantage d'argent des États-Unis et un contrôle accru des autorités colombiennes sur la zone du canal[139]. Les chefs rebelles panaméens, favorables depuis longtemps à une sécession d'avec la Colombie, réclamèrent un appui militaire de la part des États-Unis[140]. Roosevelt lui-même considérait le président colombien, José Manuel Marroquín, comme un autocrate irresponsable et corrompu et pensaient que les Colombiens avaient agi par mauvaise foi en négociant puis en rejetant le traité[141]. Après le déclenchement d'une insurrection au Panama, Roosevelt dépêcha une canonnière, le USS Nashville, pour empêcher le gouvernement colombien de débarquer des troupes au Panama ; de fait, les autorités de Bogota furent incapables de rétablir l'ordre dans la province[142]. Lorsque le Panama proclama son indépendance en , les États-Unis reconnurent immédiatement le nouvel État et engagèrent des négociations au sujet de la construction du canal. Selon le biographe de Roosevelt Edmund Morris, la plupart des nations sud-américaines accueillirent le projet comme une perspective de développement économique, en dépit des critiques adressées par les anti-impérialistes au président américain pour son soutien aux séparatistes panaméens[143].

Dans les jours qui suivirent, le secrétaire d'État Hay et le diplomate français Philippe Bunau-Varilla, chargé de représenter le gouvernement panaméen, négocièrent le traité Hay-Bunau-Varilla. Signé le , il instituait la zone du canal de Panama — sur laquelle les États-Unis exerceraient leur souveraineté — et officialisait la construction d'un canal maritime reliant les océans Atlantique et Pacifique sur l'isthme de Panama. La zone du canal, comprenant le canal en lui-même et un espace géographique large d'environ 8 km de chaque côté de l'axe central, fut vendue aux États-Unis pour 10 millions de dollars auxquels s'ajoutaient un versement annuel de 250 000 dollars[144]. En , le Sénat américain ratifia le traité par 66 voix contre 14[145]. La commission du canal isthmique, présidée par le secrétaire à la Guerre Taft, fut créée pour administrer la région et superviser la construction du canal[146]. George Whitefield Davis fut le premier gouverneur de la zone du canal de Panama et Roosevelt nomma John Findley Wallace en tant qu'ingénieur en chef du chantier[52]. Après la démission de Wallace en 1905, Roosevelt le remplaça par John Frank Stevens qui fit construire un chemin de fer dans l'isthme et commença à bâtir un canal dont le fonctionnement reposait sur un système d'écluses[147]. En 1907, George Washington Goethals succéda à Stevens et dirigea les opérations de chantier jusqu'à la fin[148]. Roosevelt se rendit personnellement au Panama en pour suivre l'évolution des travaux[14], devenant ainsi le premier président américain en exercice à voyager en dehors des États-Unis[149].

Guerre russo-japonaise

Depuis l'annexion par la Russie de la province chinoise de Mandchourie à la suite de la révolte des Boxers en 1900, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni réclamaient la fin de la présence militaire russe dans cette région. Saint-Pétersbourg accepta de retirer ses forces en 1902 mais ne tint pas sa promesse et souhaitait étendre son influence en Mandchourie au détriment des autres puissances[150]. Roosevelt était réticent à mobiliser l'armée pour intervenir dans cette région lointaine, mais le Japon se prépara à la guerre pour chasser les Russes de Mandchourie[151]. Lorsque la guerre russo-japonaise éclata en , Roosevelt sympathisa assez rapidement avec les revendications japonaises mais voulait agir en qualité de médiateur dans le conflit afin de préserver la politique américaine de porte ouverte en Chine et d'empêcher l'un ou l'autre des belligérants de devenir la puissance dominante en Asie orientale[152]. Tout au long de l'année 1904, tant la Russie que le Japon pensaient arriver à gagner la guerre, mais les Japonais remportèrent un avantage décisif en capturant la base navale russe de Port-Arthur en [153]. Quelques mois plus tard, Roosevelt persuada les deux camps de participer à une conférence de paix qui s'ouvrit le à Portsmouth, dans le New Hampshire. Son arbitrage efficace précipita la signature, le , du traité de Portsmouth qui mit fin à la guerre. Pour son action, Roosevelt reçut le prix Nobel de la paix en 1906[154]. Les troupes russes évacuèrent la Mandchourie, laissant au Japon le contrôle de la Corée et de la moitié sud de l'île Sakhaline[155].

Relations avec le Japon

Roosevelt considérait le Japon comme la puissance montante en Asie, aussi bien sur le plan militaire que dans le domaine économique. La Corée n'était en revanche, à ses yeux, qu'une nation arriérée et il ne s'opposa nullement aux prétentions japonaises sur la péninsule coréenne. Après le départ de la légation américaine de Séoul et le refus du secrétaire d'État de recevoir une délégation coréenne, les Américains déclarèrent ainsi qu'ils n'interviendraient pas militairement pour empêcher le Japon de s'emparer du territoire coréen[156]. Au milieu de l'année 1905, le secrétaire à la Guerre Taft et le Premier ministre japonais Katsura Tarō négocièrent l'accord Taft-Katsura dans lequel le Japon annonçait n'avoir aucun intérêt stratégique dans les Philippines tandis que les États-Unis reconnaissaient la Corée comme faisant partie de la sphère d'influence japonaise[157].

Un fort courant anti-japonais au sein de la population américaine, particulièrement sur la côte Ouest, altéra les relations entre les deux pays pendant la seconde moitié de la présidence de Roosevelt[158]. En 1906, le conseil scolaire de San Francisco créa un incident diplomatique en ordonnant la ségrégation des élèves japonais de la ville[159]. Soucieuse de ne pas heurter Tokyo en adoptant une loi interdisant toute immigration japonaise aux États-Unis, comme cela avait été fait précédemment pour l'immigration chinoise, l'administration Roosevelt, en la personne du secrétaire d'État Elihu Root, négocia avec le Japon, représenté par le ministre des Affaires étrangères Hayashi Tadasu, le Gentlemen's Agreement de 1907. Cet accord interdisait l'immigration des travailleurs japonais vers les États-Unis et le territoire d'Hawaï tout en annulant l'ordre de ségrégation du conseil scolaire de San Francisco, qui avait ulcéré les Japonais. Les accords signés avec le Japon sous le mandat de Roosevelt restèrent en vigueur jusqu'à l'application de la loi d'immigration Johnson-Reed de 1924 qui mit un terme à toute immigration en provenance du Japon[160] - [161]. Cela n'empêcha pas les tensions avec le Japon de se poursuivre en raison du traitement des immigrants japonais par les autorités locales américaines. Si Roosevelt n'eut pas à craindre de conflit armé avec le Japon durant son mandat, les sujets de friction avec Tokyo encouragèrent le renforcement de la marine de guerre et une attention accrue à la sécurité des intérêts stratégiques des États-Unis dans le Pacifique[162].

Conférence d'Algésiras

En 1906, à la demande de l'empereur allemand Guillaume II, le président Roosevelt convainquit la France de participer à la conférence d'Algésiras afin de résoudre pacifiquement la crise de Tanger. Après la signature de l'Entente cordiale avec le Royaume-Uni, la France avait cherché à affirmer sa domination sur le Maroc, ce qui avait déclenché de vives protestations côté allemand. En demandant à Roosevelt de présider à l'organisation d'une conférence internationale sur la question du Maroc, Guillaume II souhaitait tout à la fois mettre à l'épreuve la nouvelle alliance franco-britannique, mettre un coup d'arrêt à l'expansion coloniale française et, en dernier ressort, essayer d'attirer les États-Unis dans une alliance contre Paris et Londres[163]. Le sénateur Augustus Octavius Bacon dénonça l'ingérence américaine dans les affaires européennes, mais le secrétaire d'État Root et ses alliés, dont le sénateur Lodge, parvinrent à faire rejeter la résolution de Bacon condamnant la participation des États-Unis à la conférence d'Algésiras[164]. Cette dernière rassembla les délégués de treize pays dans la ville d'Algésiras, en Espagne. Le principal sujet de discussion était le contrôle des forces de police dans les cités marocaines ; l'Allemagne, dont la délégation diplomatique n'était pas très nombreuse, eut du mal à faire entendre sa voix. En outre, contrairement à ce qu'espérait Guillaume II, Roosevelt était plus soucieux d'endiguer l'influence allemande en Afrique du Nord que de s'opposer à la France et il coopéra étroitement avec l'ambassadeur français Paul Révoil. L'acte final de la conférence, signé le , entérinait une diminution de l'influence française en réaffirmant l'indépendance du sultanat du Maroc ainsi que des droits d'intervention — notamment dans le domaine économique — pour toutes les puissances européennes à l'intérieur du pays. L'Allemagne n'obtint aucun avantage diplomatique important mais adopta une attitude moins agressive et cessa d'agiter le spectre de la guerre pour arriver à ses fins[165].

Échéances électorales

Élection présidentielle de 1904

Avant et pendant sa présidence, Roosevelt se constitua une solide base de partisans au sein du Parti républicain, mais ses chances d'être à nouveau le candidat du parti en 1904 étaient loin d'être gagnées au début de l'année 1901[166]. Beaucoup de républicains s'attendaient en effet à voir leurs couleurs représentées, à cette occasion, par le sénateur Marcus Hanna, un proche de l'ancien président McKinley[167] dont la popularité était forte auprès des hommes d'affaires conservateurs globalement hostiles à la politique de Roosevelt[168]. Hanna ne disposait cependant pas d'une plateforme de soutien à l'échelle nationale et son influence était contestée jusque dans son État natal de l'Ohio par le puissant sénateur Joseph Foraker[169]. La mort de Hanna en , suivie quelques mois plus tard de celle du sénateur de Pennsylvanie Matthew Quay, mit fin à toute spéculation[170]. D'autres rivaux potentiels pour la nomination du parti, comme Leslie Shaw ou Charles W. Fairbanks, ne réussirent pas à créer une dynamique suffisante autour de leur candidature[166]. Lors de la convention nationale républicaine de 1904, Roosevelt parvint à décrocher la nomination, mais son choix initial de colistier, Robert R. Hitt, ne figura pas sur le ticket[171]. Le candidat à la vice-présidence fut finalement le sénateur Fairbanks, qui bénéficiait de l'estime des conservateurs[170].

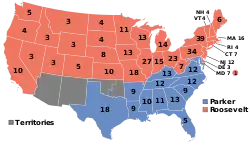

De son côté, le Parti démocrate se choisit pour candidat Alton B. Parker, juge en chef de la cour d'appel de New York. L'état-major du parti estimait que Parker, dont les convictions politiques étaient en grande partie inconnues, serait en mesure d'unifier les partisans du populiste William Jennings Bryan et les soutiens conservateurs de l'ancien président Grover Cleveland. Rien de tout cela ne se produisit et de nombreux démocrates soutinrent la candidature de Roosevelt[172]. Les démocrates affirmèrent que les républicains avaient bénéficié de financements importants auprès des entreprises pour mener à bien leur campagne, mais ces allégations n'eurent guère d'influence sur l'issue du scrutin[173] : alors que Parker entraînait son parti dans une direction plutôt conservatrice, le programme des républicains rencontra un grand succès parmi les progressistes et les centristes[174]. Le jour de l'élection, Roosevelt arriva en tête avec 56 % du vote populaire, contre 38 % seulement pour Parker, et 336 votes de grands électeurs contre 140. Roosevelt fut ainsi le premier président américain arrivé « accidentellement » au pouvoir à être élu sous son nom propre pour un mandat complet de quatre ans. Son avance en termes de voix au vote populaire (18,8 %) resta inégalée jusqu'à l'élection présidentielle de 1920[175]. Au soir des élections, alors que son triomphe dans les urnes se dessinait de plus en plus clairement, Roosevelt promit de ne pas concourir à un troisième mandat[176].

Élection présidentielle de 1908

Quatre ans plus tard, Roosevelt était partagé à l'idée de se présenter une troisième fois : jeune encore et prenant à cœur son rôle de président, il considérait néanmoins qu'un nombre de mandats limités constituait un rempart contre une éventuelle dictature. Il choisit en définitive de ne pas concourir, conformément à sa promesse de 1904, et de désigner un successeur qu'il assurerait de son soutien afin de prévenir le risque d'une vague pro-Roosevelt à la convention nationale républicaine de 1908. Le secrétaire d'État Elihu Root avait initialement les faveurs du président, mais ses problèmes de santé n'en faisaient pas un bon candidat. Le gouverneur de l'État de New York, Charles Evans Hughes, apparut à son tour comme une figure crédible d'autant plus qu'il partageait les idéaux progressistes de Roosevelt, mais ce dernier ne le tenait pas en haute estime et se méfiait de son indépendance. Le président finit par jeter son dévolu sur son secrétaire à la Guerre, William Howard Taft, qui avait servi avec compétence dans les administrations Harrison, McKinley et Roosevelt. Lui et Roosevelt s'étaient liés d'amitié en 1890 et Taft avait par la suite soutenu avec constance la politique du président[177]. En outre, son positionnement plus conservateur lui attira les faveurs de cette partie de l'électorat républicain qui souhaitait tourner la page progressiste des années Roosevelt[178]. Le sénateur Joseph Foraker, originaire comme Taft de l'Ohio, émergea brièvement comme le principal prétendant à la nomination républicaine pour l'élection de 1908[179], mais Taft empêcha son adversaire de s'imposer auprès de la section locale du parti et s'imposa comme le grand favori à l'ouverture de la convention devant Foraker, Hughes et le sénateur Philander Knox[180].

Tout au long de la convention, nombreux étaient les partisans à réclamer « quatre ans supplémentaires » de présidence Roosevelt, mais Taft remporta la nomination lorsque Roosevelt fit savoir clairement, par l'intermédiaire de son ami Henry Cabot Lodge, qu'il n'était pas candidat à un troisième mandat[181]. Dans son discours d'acceptation, Taft promit de s'inscrire dans la continuité des politiques de Roosevelt, mais à mesure que la campagne se déroulait, il prit ses distances avec le président sortant et ne lui réclama aucune déclaration publique en sa faveur[182]. Le champion démocrate était William Jennings Bryan qui avait déjà concouru aux élections présidentielles de 1896 et de 1900. Se réclamant de la mouvance populiste, orateur brillant, Bryan considérait Taft comme un candidat sans relief et comptait sur une lassitude des électeurs vis-à-vis d'une domination républicaine qui remontait à l'élection de 1896 pour l'emporter[183]. Les plateformes des deux parties étaient pourtant assez semblables puisque chaque candidat plaidait pour un renforcement des actions antitrust, des régulations plus pointues dans le secteur des chemins de fer et le monde du travail ainsi qu'une révision du tarif douanier[184]. Dans les derniers jours de la campagne, il devint clair que Taft avait su mobiliser l'électorat républicain et qu'il serait élu à une large majorité face à Bryan, dont le programme avait pêché par manque de thèmes fédérateurs. De fait, Taft obtint 321 votes sur 483 au sein du collège électoral et 51,6 % du vote populaire, les républicains conservant également leur majorité dans les deux chambres du Congrès. Roosevelt accueillit la victoire de son successeur désigné comme une justification du bien-fondé de son action politique et plus généralement de sa réussite en tant que président[185]. Au moment de quitter ses fonctions, Roosevelt était presque unanimement considéré comme le président le plus puissant et le plus influent depuis Abraham Lincoln[186]. Il veilla au bon déroulement de la période de transition avec Taft même s'il fut ulcéré par la décision de ce dernier de remplacer la plus grande partie de son cabinet[187].

Héritage

Roosevelt était très populaire au moment de quitter ses fonctions et il resta une figure majeure de la scène internationale jusqu'à sa mort en 1919. Ses contemporains considéraient eux-mêmes sa présidence comme déterminante : l'ancien sénateur William E. Chandler écrivit ainsi en que Roosevelt « avait bouleversé le cours de la politique américaine. Nous ne retournerons jamais là où nous en étions sous Hanna »[188]. Après sa disparition, Roosevelt fut éclipsé par d'autres individus mais l'intérêt des historiens et du public américain pour le personnage revint en force après la Seconde Guerre mondiale. Dans son ouvrage The Republican Roosevelt, publié en 1954, l'historien John Morton Blum avança l'idée que Theodore Roosevelt fut le premier président véritablement moderne, et nombre de spécialistes ont estimé après lui que la présidence de Roosevelt servit de modèle à ses successeurs[189].

L'historien Lewis L. Gould résume le consensus historique selon lequel Roosevelt fut « un chef de l'exécutif puissant et efficace dont les politiques préfiguraient l'État-providence »[189], avant d'ajouter : « si Roosevelt n'a pu prétendre au titre de plus grand président, il est entré dans cette catégorie ambivalente des « presque grands » que lui ont conféré les sondages réalisés au sein de la communauté des historiens »[190]. Un sondage effectué en 2018 par l'American Political Science Association fait de Roosevelt le quatrième plus grand président américain de l'histoire, derrière George Washington, Abraham Lincoln et Franklin Delano Roosevelt[191]. L'historien Thomas Bailey, généralement peu enclin à vanter les mérites du 26e président, écrit :

« Roosevelt était une formidable personnalité, un fervent militant, un grand prédicateur des mœurs, un controversiste passionné et un superbe communicant. Il domina son époque puisqu'on ne parlait que de lui dans les conversations… les foules l'adulaient, et il fut en effet une grande figure populaire, une véritable machine à engranger les votes[192]. »

Roosevelt est considéré comme un héros par les libéraux contemporains pour ses prises de position de la période 1907-1912, préfigurant l'État-providence de l'ère du New Deal, et pour avoir mis l'environnement à l'ordre du jour. Les conservateurs admirent sa diplomatie du « gros bâton » et sa défense des valeurs militaires. Kathleen Dalton écrit à son sujet : « il est présenté aujourd'hui comme l'architecte de la présidence moderne et un leader mondial qui a su transformer sa fonction avec hardiesse pour répondre aux défis du nouveau siècle et redéfinir la place de l'Amérique dans le monde »[193].

Certains spécialistes adoptent cependant une vision plus critique du bilan de Roosevelt. L'historien français Jacques Portes relève ainsi qu'« il n'a rien fait pour alléger le tarif douanier, ni soutenu les projets qui condamnaient le travail des enfants, n'a promu aucune réforme fondamentale et n'a pas éliminé les trusts », tout en soulignant qu'« [il] ne s'est rallié qu'à l'extrême fin de son mandat à une offensive contre les puissances d'argent »[194]. Son homologue américain Howard Zinn estime quant à lui que les réformes progressistes mises en place par Roosevelt avaient surtout pour but de calmer l'agitation populaire et souligne les limites de son opposition aux grandes entreprises : « son action contre les trusts se limitait à leur faire accepter un minimum de réglementation gouvernementale dans le but d'empêcher leur démantèlement complet »[195].

Bibliographie

- (en) Henry W. Brands, TR : The Last Romantic, New York, Basic Books, (ISBN 978-0-465-06958-3, OCLC 36954615).

- (en) Lewis L. Gould, The Presidency of Theodore Roosevelt, University Press of Kansas, (1re éd. 1991), 343 p. (ISBN 978-0-7006-1774-6).

- (en) Lewis L. Gould, Grand Old Party : A History of the Republicans, Random House, , 597 p. (ISBN 0-375-50741-8).

- (en) George C. Herring, From Colony to Superpower : U.S. Foreign Relations Since 1776, New York (N. Y.), Oxford University Press, , 1035 p. (ISBN 978-0-19-507822-0).

- (en) Michael McGerr, The Rise and Fall of the Progressive Movement in America, New York, Simon & Schuster, , 395 p. (ISBN 0-684-85975-0).

- (en) Nathan Miller, Theodore Roosevelt : A Life, William Morrow & Co, , 640 p. (ISBN 978-0-688-13220-0).

- (en) Edmund Morris, Theodore Rex, Random House, , 772 p. (ISBN 978-0-394-55509-6).

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Presidency of Theodore Roosevelt » (voir la liste des auteurs).

- (en) « The Swearing In of Theodore Roosevelt: September 14, 1901 », sur inaugural.senate.gov, Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies / Sénat des États-Unis (consulté le ).

- (en) « Theodore Roosevelt », sur whitehouse.gov, Maison-Blanche (consulté le ).

- (en) « Theodore Roosevelt, 25th Vice President (1901) », sur senate.gov, Sénat des États-Unis (consulté le ).

- Gould 2011, p. 10-12.

- Morris 2001, p. 9-10.

- Morris 2001, p. 22-23.

- Morris 2001, p. 62.

- Gould 2011, p. 13-15.

- Morris 2001, p. 78.

- Gould 2011, p. 46.

- Gould 2011, p. 103 et 122.

- Morris 2001, p. 308-309.

- Morris 2001, p. 394-395.

- Gould 2011, p. 203.

- (en) « Supreme Court Nominations (1789-Present) », sur senate.gov, Sénat des États-Unis (consulté le ).

- Morris 2001, p. 129-131.

- Morris 2001, p. 458-464.

- (en) George Mowry, The Era of Theodore Roosevelt and the Birth of Modern America, 1900–1912, New York, , chap. 1.

- (en) Lewis L. Gould, The Presidency of Theodore Roosevelt, University Press of Kansas, , chap. 1.

- (en) G. Wallace Chessman, Governor Theodore Roosevelt : The Albany Apprenticeship, 1898–1900, Harvard University Press, (ISBN 978-0-674-73293-3), p. 6.

- Morris 2001, p. 27-30.

- Gould 2011, p. 26-27.

- Gould 2011, p. 27-28 ; 31-32.

- Gould 2011, p. 37-38.

- Gould 2011, p. 45-47.

- Gould 2011, p. 49-50.

- Morris 2001, p. 195-196.

- Morris 2001, p. 205-208.

- Gould 2011, p. 101-102.

- McGerr 2003, p. 157.

- (en) « The Supreme Court upholds Prosecution of the Beef Trust », dans Frank N. Magill (éditeur), Great Events from History II: Business and Commerce Series, 1897-1923, vol. 1, , p. 107-111.

- (en) Gary R. Hartman, Roy M. Mersky et Cindy L. Tate, Landmark Supreme Court Cases : The Most Influential Decisions of the Supreme Court of the United States, Infobase Publishing, , p. 22-23.

- Gould 2011, p. 145-146.

- Morris 2001, p. 417-419.

- Morris 2001, p. 422-429.

- Morris 2001, p. 428-433.

- Morris 2001, p. 442-443.

- Gould 2011, p. 155-156.

- Gould 2011, p. 156-157.

- Gould 2011, p. 158-159.

- Morris 2001, p. 445-448.

- Gould 2011, p. 160-162.

- Gould 2011, p. 162-163.

- (en) John Morton Blum, The Republican Roosevelt, Cambridge, Harvard University Press, (OCLC 310975), p. 43-44.

- Gould 2011, p. 272-274.

- McGerr 2003, p. 172-174.

- McGerr 2003, p. 158-159.

- Gould 2011, p. 204-205.

- Morris 2001, p. 477-478.