Posidonie

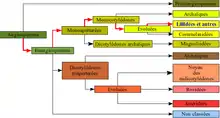

Les posidonies (du genre Posidonia) sont des herbes marines, plantes aquatiques de la famille des Posidoniaceae. Bien qu'elles vivent sous l'eau, ce ne sont pas des algues, mais des plantes à fleurs (angiospermes monocotylédones) sous-marines. Comme toutes les plantes à fleurs (et à la différence des algues), elles présentent des racines, et se reproduisent grâce aux fruits qu'elles produisent. On en trouve une espèce endémique de Méditerranée (Posidonia oceanica), et entre quatre et huit autres partagées entre Australie tempérée et Nouvelle-Zélande.

Posidonia

.jpg.webp)

| Règne | Plantae |

|---|---|

| Sous-règne | Tracheobionta |

| Division | Magnoliophyta |

| Classe | Liliopsida |

| Sous-classe | Alismatidae |

| Ordre | Najadales |

| Famille | Posidoniaceae |

Dans les eaux moins chaudes de l'Atlantique nord européen, elles sont remplacées par les zostères qui constituent des herbiers jouant les mêmes fonctions écologiques.

Les feuilles de posidonies, très coriaces et se dégradant très lentement, constituent après leur mort des accumulations propices à la vie marine ainsi qu'au transfert de carbone. Les fibres qu'elles contiennent, difficilement dégradables, sont ultimement rassemblées par les mouvements de la mer en boule feutrées, appelées aegagropiles, souvent rejetées sur les plages de Méditerranée. La posidonie joue plusieurs rôles fondamentaux pour le milieu marin littoral, et fait partie des espèces protégées en Méditerranée.

Étymologie

Le nom générique Posidonia dérive de « Poséidon » (dieu des Mers et des Océans dans la mythologie grecque).

Caractéristiques générales

Les Posidonies sont des plantes à fleurs (Phanérogames) appartiennent au sous-règne des Trachéophytes (division des Angiospermes ou Magnoliophytes) dont les caractéristiques principales sont les suivantes[1] :

- Feuilles ligulées avec présence de cellules à tanin,

- Rhizome monopodial, épais, avec bases des feuilles persistantes,

- Fleurs bisexuées.

Liste des espèces

On a identifié 9 espèces que nous listons dans l'ordre chronologique de leur identification :

- Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile (1813) -- Méditerranée

- Posidonia australis Hook.f. (1858) -- sud de l'Australie et Nouvelle-Zélande

- Posidonia ostenfeldii Hartog (1969) -- sud de l'Australie et Nouvelle-Zélande

- Posidonia angustifolia Cambridge & J.Kuo (1979) -- sud de l'Australie et Nouvelle-Zélande

- Posidonia sinuosa Cambridge & J.Kuo (1979) -- sud de l'Australie et Nouvelle-Zélande

Quatre de ces espèces ont été décrites à partir de ce que Kuo et Cambridge (1984) [2] ont appelé le « Posidonia ostenfeldii Complex » :

- Posidonia denhartogii J.Kuo & Cambridge (1984) -- sud de l'Australie

- Posidonia kirkmanii J.Kuo & Cambridge (1984) -- sud de l'Australie

- Posidonia coriacea Cambridge & J.Kuo (1984) -- sud de l'Australie

- Posidonia robertsoniae J.Kuo & Cambridge (1984) -- sud de l'Australie

Cependant, il semble y avoir controverse quant à la pertinence des quatre espèces décrites en 1984[3] :

« Récemment, Kuo et Cambridge (1984) ont décrit quatre nouvelles espèces de posidonies en Australie, en utilisant des caractères de la feuille, morphologie et anatomie, comme discriminants primaires. La largeur de la feuille était d'importance secondaire, mais ils ont observé que les largeurs se chevauchent entre ces 4 espèces. Par prudence, nous ne reconnaissons pas ces 4 nouvelles espèces dans cet article, convaincus que, pour être utile, la taxonomie devrait inclure tant des caractères macroscopiques que microscopiques pouvant être reconnus sur le terrain. »

Notons que Posidonia coriacea et Posidonia robertsoniae ne figurent pas dans AlgaeBase[4].

Mais ITIS reconnait les 9 espèces précitées.

Synonymie

- Posidonia australis

- Alga australis (Hook.f.) Kuntze, 1891

- Caulinia australiana F.Muell., 1868

- Caulinia oceanica R.Br., 1810

- Posidonia oceanica

- Aegle fragilis Dulac, 1867

- Alga oceanica (L.) Kuntze, 1891

- Caulinia oceanica (L.) DC., 1806

- Kernera oceanica (L.) Willd., 1806

- Posidonia caulini K.D.Koenig, 1805

- Taenidium acuminatum Targ.Tozz., 1826

- Taenidium oceanicum (L.) Targ.Tozz., 1826

- Zostera oceanica L., 1770

Origine du genre Posidonia

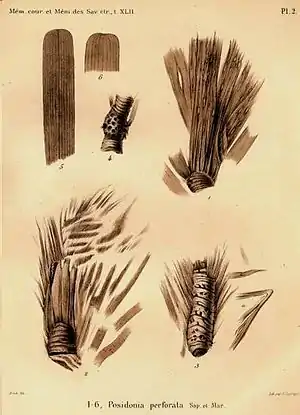

Espèces fossiles

Toutes les espèces citées descendent probablement des espèces fossiles qui prospéraient il y a quelque 65 millions d'années dans la Téthys à savoir :

- Posidonia cretacea Hosius and von der Mark

- Posidonia perforata de Saporta & Marion

- Posidonia parisiensis (Brongniart) Fritel[5]

Une adaptation des graines

Une étude de 2015 sur trois espèces de Posidonies (P. australis, P. sinuosa et P. oceanica) a montré que l'intensité de la photosynthèse du tégument des graines de ces plantes, favoriserait leur croissance[6]. Sur le plan évolutif, cette photosynthèse tégumentaire est interprétée comme pouvant être une « pré-adaptation » préalable à l'isolement géologique de la Méditerranée à partir de la mer Téthys pendant la période Éocène.

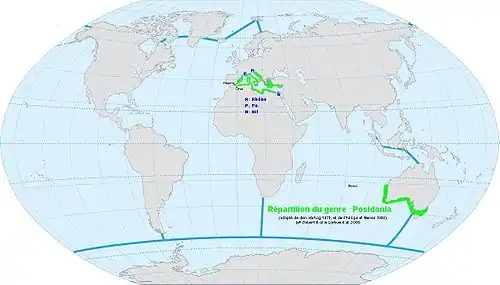

Distribution

Seule Posidonia oceanica, est endémique de la Méditerranée, les autres espèces ne se trouvent que sur les côtes australiennes et néo-zélandaises.

On explique la présence de deux populations de Posidonia dans deux régions antipodes comme suit :

pendant des millions d'années, les côtes des actuels continents européen, africain et australien se sont séparées et donc les espèces d'origine, qui vivaient dans la mer Téthys et composaient les populations de Posidonia du Crétacé, se sont retrouvées séparées les unes des autres par des milliers de kilomètres. Chaque population a évolué indépendamment constituant les espèces actuelles. Les populations intermédiaires se sont éteintes[7].

Écologie

Tirant son nom du dieu de la mer grec Poséidon, elles jouent plusieurs rôles fondamentaux pour le milieu marin littoral.

Les herbiers qu'elles forment sont des lieux de frayère et de nurserie pour de nombreuses espèces animales. Elles constituent également une source de nourriture, parfois importante, pour certaines espèces herbivores (oursins, saupes, etc.). Une partie de la production de feuilles d'un herbier va se retrouver exportée, sous forme de litière, vers d'autres écosystèmes éloignés (plage, canyon sous-marin, etc.) où elle constituera une source de carbone importante pour le fonctionnement de ces écosystèmes. Elle permet de fixer les fonds marins grâce à l'entrelacement de ses rhizomes. Ceux-ci s'empilent d'une année sur l'autre, contribuant à augmenter progressivement le niveau du fond (environ un mètre par siècle). Elle « piège » des particules en suspension et du sédiment, contribuant ainsi au maintien de la clarté des eaux. Les herbiers à Posidonia oceanica sont considérés comme des formations essentielles dans le stockage du carbone atmosphérique et l'oxygénation du milieu.

Une grande nacre, habitant fréquent des herbiers.

Une grande nacre, habitant fréquent des herbiers. Une limace de mer Elysia gordanae sur une feuille de posidonie.

Une limace de mer Elysia gordanae sur une feuille de posidonie. Deux saupes, poissons herbivores.

Deux saupes, poissons herbivores. un labre merle inspectant un herbier à la recherche de proies.

un labre merle inspectant un herbier à la recherche de proies. Un poulpe dans un herbier.

Un poulpe dans un herbier.

Récif barrière

Lorsque les herbiers de posidonie se développent au fond de criques de très faible profondeur, les plantes affleurent la surface et peuvent créer un récif barrière, par analogie aux récifs coralliens, contribuant à la formation d'un biotope particulier.

Laisses de mer

Les mouvements de la mer ont parfois tendance à lacérer les feuilles mortes et à les regrouper en boules de la taille d'une balle de ping-pong ou de tennis, nommées aegagropiles que l'on retrouve fréquemment sur les plages.

Les feuilles de posidonie se décomposent très lentement, et peuvent donc s'accumuler sur les plages : dans certains cas, cela mène au recouvrement total de la plage, formant des « banquettes », qui constituent des écosystèmes saprophytes à part entière.

Protection du littoral

Les feuilles mortes de posidonies sont souvent ramenées sur les bords de plages, où elles s'entassent, formant parfois des tas compacts et imputrescibles (« laisses de mer »). Ces tas empêchent alors l'érosion du sable par les vagues. Néanmoins, comme ces plages, naturellement protégées, ne sont pas propices au développement du tourisme, les municipalités les font souvent retirer, exposant ainsi le littoral aux caprices de la mer.

La posidonie fait partie des cinq espèces protégées sur les côtes méditerranéennes françaises, tout comme l'oursin diadème, la grande nacre, le mérou brun et la cigale de mer.

Projets de réintroduction

Selon F. Dubaul [8], le , dans le cadre d'un projet de banque de graines et de « pépinière » de plantes à fleur marines, dit « Graines de mer »[9], une réintroduction de posidonies a commencé avec la restauration expérimentale d'un petit herbier sur les fonds marins réimplanté face à la ville de La-Grande-Motte, commune ayant été retenue dans le cadre d'un appel à projets de restauration écologique en milieu marin. Le test a commencé avec la réimplantation de plantules de 15 cm (sur deux mètres carrés, puis 10) de posidonies (prélevées en Provence et en Corse) à une profondeur d'environ 6 - 8 m sur une zone située à 2 à 3 milles nautiques (3,7 km à 5,6 km) du trait de côte, sur des fonds sableux où l'espèce a disparu ou fortement régressé à cause de la pollution marine, de la concurrence d'espèces invasives et d'arrachages fréquents par les ancres ou engins de pêche (chaluts notamment).

En Ligurie (Italie), l’herbier a perdu de 10 à 30 % de sa surface par rapport au début du XXe siècle ; à Alicante (Espagne), plus de la moitié de l'herbier a disparu ; A Marseille il n'en resterait qu'environ 90 % par rapport à sa surface en 1883).

Longévité

Un herbier situé entre les îles de Formentera et d'Ibiza (Baléares) aurait l'âge de 80 000 ans ce qui en ferait l'organisme vivant le plus ancien jamais découvert.

Notes et références

- Posidonia sur Algae Base

- (en) Kuo, J., and M.L. Cambridge. 1984. A Taxonomic Study of the Posidonia ostenfeldii Complex (Posidoniaceae) with Description of Four New Australian Seagrasses. Aquatic Botany, 0:267-295.

- (en) Ronald C. Phillips and Ernani G. Mehez. Seagrasses. Washington, D.C., Smithsonian Institution Press, 1988, 116p

- (en) Posidonia sur AlgaeBase

- (en) Larkum & Hartog 1989; Hartog & Kuo 2006 in Boudouresque C.F. & Verlaque M., « Does the seagrass Posidonia really occur in Madagascar? », Phycologia, vol. 47, no 4, , p. 435–436 (ISSN 0031-8884, lire en ligne)

- David Celdran, Javier Lloret, Jennifer Verduin, Mike van Keulen, Arnaldo Marín. 2015. Linking Seed Photosynthesis and Evolution of the Australian and Mediterranean Seagrass Genus Posidonia. PLoS ONE 10(6): e0130015. doi:10.1371/journal.pone.0130015. Lire en ligne : Journals PLOS ref. ponee.0130015

- « Life - Posidonia andalucia », sur http://www.lifeposidoniandalucia.es/en/praderas.aspx (consulté le )

- F. Dubaul FR3 languedoc-roussillon 16/11/2013, repris par Tela botanica : Brève de Tela Botanica ; Implantation d’un herbier de posidonie au large de l’Hérault 2013-12-12

- "Graines de mer" , projet soutenu depuis 2011 par le Pôle Mer et la ville de La Grande-Motte et l’Agence de l'eau (qui doit contribuer au bon état écologique des masses d'eau), (dossier de presse)

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- (en) Référence Angiosperm Phylogeny Website : Posidonia

- (en) Référence FloraBase (Australie-Occidentale) : classification Posidonia

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Posidonia

- (en) Référence AlgaeBase : genre Posidonia Konig 1805

- (fr+en) Référence ITIS : Posidonia Koenig

- (en) Référence NCBI : Posidonia (taxons inclus)

- (en) Référence GRIN : genre Posidonia K. D. Koenig (+liste d'espèces contenant des synonymes)

Bibliographie

- (en) « Mediterranean Posidonia Network », sur medposidonianetwork.com.

- le Groupement d'intérêt Scientifique de la Posidonie

- Engler, A. & Prantl, K. 1889. Die Natürlichen Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen und wichtigeren Arten insbesondere. Verlag, Leipzig, 1889. Vol. II : 224 p. Fig.150, p. 206 : Engler-Prantl-1889