Portique de Pompée

Le portique de Pompée (en latin : Porticus ad Nationes ou Porticus Pompeianae) est un monument construit entre 61 et 55 av. J.-C., à la fin de la période républicaine. La construction de cet édifice est initiée par le consul et général romain Pompée. Le portique s'insère au cœur d'une vaste parure architecturale, également connue sous le nom de « complexe pompéien », et dont le bâtiment le plus imposant et qui manifeste le plus de rayonnement est le théâtre.

| Portique de Pompée Porticus ad Nationes[1] Porticus Pompeianae[1] | ||

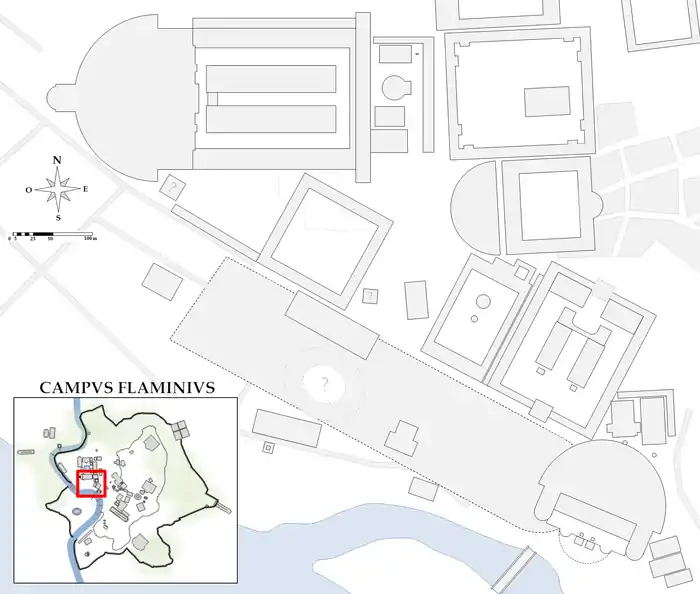

Plan d'architecture[Note 2] du complexe pompéien au Champ de Mars à Rome : le portique de Pompée apparaît ici sur le haut du plan, au-dessus du théâtre pompéien. | ||

| Lieu de construction | Regio IX Circus Flaminius Champ de Mars |

|

|---|---|---|

| Date de construction | 61 à 55 av. J.-C. | |

| Ordonné par | Pompée | |

| Type de bâtiment | Portique | |

| Hauteur | 9,50 m | |

| Longueur | 185 × 130 m | |

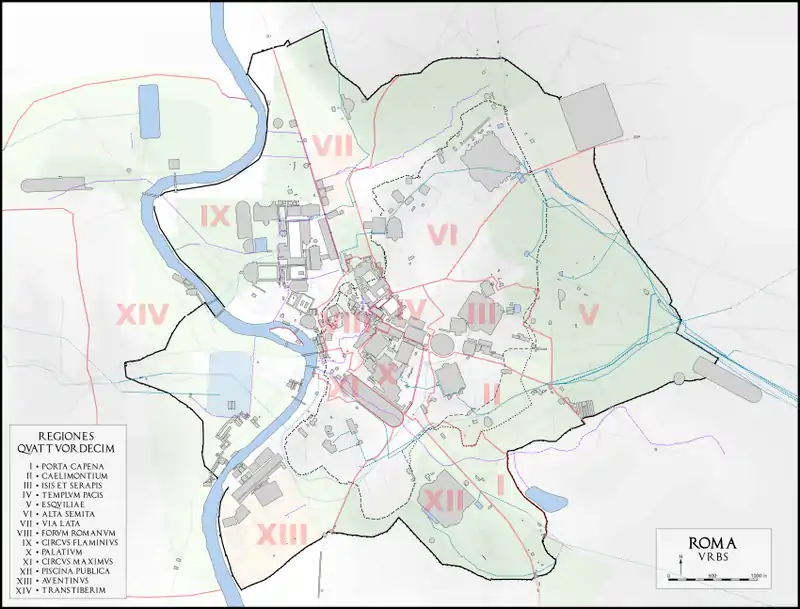

Le plan de Rome ci-dessous est intemporel.

|

||

| Coordonnées | 41° 53′ 43″ nord, 12° 28′ 30″ est | |

| Liste des monuments de la Rome antique | ||

Ce portique est localisé au Champ de Mars, dans le rione (ou district, arrondissement) de Parione, à Rome, région du Latium, en Italie.

Cet édifice, dénommé Porticus Pompeianae ou Porticus ad Nationes, est d'un type architectural dit « quadriportique » et se présente sous forme rectangulaire. Il est constitué d'une double rangée de colonnes qui se déploient sur chacun des côtés.

Contexte géographique

Le portique est situé au centre du complexe pompéien. Il est encadré par le théâtre, à l'Ouest ; et par la curie, à l'Est[1]. Par ailleurs, il se prend place entre l'Hecatostylum et le portique d'Octavius, respectivement situés au Nord et au Sud[1].

À l'instar de l'ensemble de la parure monumentale pompéienne, le portique est localisé sur le Champ de Mars de Rome, dans le Rione de Parione[1].

Enfin, l'artéfact retrouvé au sein du Champ de Mars, le plan fragmenté dénommé Forma Urbis Romae, montre que le Porticus Pompeianae longeait une place actuellement connue sous le nom de Largo Torre di Argentina[2].

Découverte et fouilles

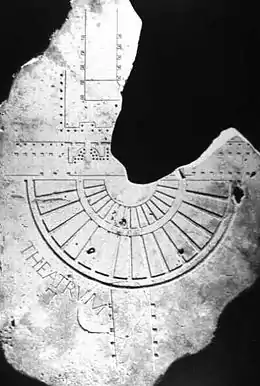

Des fouilles archéologiques entreprises au cours du XVIIIe siècle, ont mis en évidence un bloc de pierre plat sur lequel figure le plan au sol du complexe pompéien[3]. Bien qu'incomplet, ce dessin d'architecture[Note 3], permet de restituer la quasi-totalité de la parure monumentale pompéienne établie au Champ de Mars[3].

Histoire

L'ensemble du complexe de Pompée a été bâti

« [...] dans une zone à la connotation triomphale, fortement marquée par le voisinage du Circus Flaminius[Note 6][...] »

— Vincent Jolivet, , p. 136[6].

Outre son rôle de jonction entre le théâtre d'une part, la curie et le lieu de résidence privé d'autre part[7], le portique pompéien a exceptionnellement tenu une fonction de lieu de réunion d'assemblée sénatoriale, autrement dit, hors du Pomœrium. Ce fut par exemple le cas lors du procès du préteur et client de Cicéron, Milon[8]. Ce procès, supervisé par Pompée, s'est déroulé au sein même du portique alors que l'ensemble monumental du Champ de Mars n'avaient pas encore fait l'objet de leur inauguration[8].

De sources antiques mettent en évidence que le Porticus Pompeianae a probablement été le lieu précis[Note 7] où s'est déroulé l'assassinat de Jules César et fomenté par les chefs du parti sénatorial romain (les Liberatores)[Note 8], en 44 av. J.-C.[1].

Toutefois, cette hypothèse a été remise en cause. En effet, certains auteurs, en se basant sur un texte de Suétone, confirment que cet événement se serait passé au sein de la Curia Pompeienae :

« Qui primum cinctati utrumme in campo per comitia tribus ad suffragia uocantem partibus diuisis e ponte deicerent atque exceptem trucidarent, an in Sacra uia uel in aditu theatri adoritentur, postquam senatus Idibus Martiis in Pompei curiam edictus est, facile tempus et locum praetulerunt[Note 9] »

— Suétone, César, livre LXXX, paragraphe 8[9].

De ce monument antique commandité par Pompée, il ne subsiste actuellement que des vestiges de colonnes situées sur le côté Est du portique, comme en témoignent les plus récentes prospections archéologiques effectuées sur le chantier de fouilles de la Largo di Torre Argentina[10].

Description

Le portique pompéien est constitué d'une double colonnade (ou rangées de colonne), l'une externe et l'autre interne. L'ensemble forme un rectangle dont le périmètre se développe sur 185 mètres de long pour 130 mètres de large[10]. L'existence de ses quatre côtés latéraux en fait un monument du type « quadriportique »[11] - [10].

Ces colonnes, de style architectural corinthien ou ionique, s'élève à une hauteur estimée à environ 9,50 mètres[12]. L'ensemble de la colonnade est bâtie au moyen d'une pierre granitique de couleur rouge. En outre, le Porticus Pompeienae est pourvu de 4 accès : deux situées à l'est qui font face à deux autres placées à l'ouest[12]. D'autre part, et bien que cette hypothèse soit actuellement discutée, l'archéologue italien Filippo Coarelli suggère que le portique pompéien aurait été constitué de 100 colonnes[13].

La colonnade interne abrite des jardins et des fontaines[Note 10] - [14]. Par ailleurs, à l'époque de son utilisation, des œuvres d'art, rassemblées et sélectionnées par le peintre Pausias à la demande de Pompée[10], sont conservées au sein des jardins ou sous certaines des colonnes[14]. Elles apparaissent alors aux regards des passants[14]. De ces œuvres exposées, plusieurs d'entre elles connaissent une certaine renommée, entre autres un tableau représentant un sacrifice de bœufs par le peintre grec Pausias ; une peinture figurant les héros « Cadmus et Europe », signée par Antiphile ; une représentation d'Alexandre le Grand, par Nicias ; une peinture de Polygnote ; une statue monumentale à l'effigie de Pompée ; et d'autres sculptures dont celles évoquant les quatorze nations battues par les légions pompéiennes[14]. À ce titre, l'historien Léon Homo souligne que le portique de Pompée, à l'instar de ceux d'Octavie, de Philippe ou encore de Saepta Julia,

« [...]jouent dans la capitale un rôle de musée. »

Au cœur du portique se tient une vaste exèdre en forme de rectangle, lieu précis où se déroulent les délibérations sénatoriales à l'ère pompéienne[10]. Au sud du Porticus Pompeienae, s'adossent des tabernae, tandis que sa partie nord est jouxtée par un autre portique connu sous le nom d'Hecatostylum, en raison des 100 colonnes qui le compose[13].

Notes et références

Notes

- Ce plan est également connu sous le nom de Forma Urbis Romae[1].

- Ce plan est également connu sous le nom de Forma Urbis Romae[1].

- Ce plan aurait possiblement été réalisé par l'architecte romain Vitruve[3].

- Il s'agit d'une huile du peintre et sculpteur franc-comtois Jean-Léon Gérome (1824-1904), actuellement exposée au Walters Art Museum, dans l'État du Maryland, aux États-Unis[4].

- Il s'agit d'une huile du peintre et sculpteur franc-comtois Jean-Léon Gérome (1824-1904), actuellement exposée au Walters Art Museum, dans l'État du Maryland, aux États-Unis[4].

- À l'époque de la construction du complexe pompéien, au milieu du Ier siècle av. J.-C., le Cirque Flaminius se déployait alors à environ 100 mètres au Sud[5].

- Plus exactement au niveau de la partie orientale de l'édifice aux colonnes, et la zone ouest de la curie pompéienne[1].

- Ce groupe politique est notamment dirigé par Marcus Junius Brutus et Caius Cassius Longinus.

- Ce qui donne, d'après la traduction du latiniste Philippe Remacle :

« Ils délibérèrent d’abord si, divisant leurs forces, les uns le précipiteraient du pont, tandis que les autres l’attendraient en bas pour le massacrer, ou bien s’ils l’attaqueraient dans la Voie Sacrée ou à l’entrée du théâtre. Mais une réunion du sénat ayant été annoncée pour les ides de mars dans la curie de Pompée, ils s’accordèrent tous à ne point chercher de moment ni de lieu plus favorables. »

. - Des prospections archéologiques récentes ont permis de retrouver quelques éléments matériels issus de ces fontaines[10].

Références

- Christelle Ansel, « I. Des représentations des nationnes / gentes : I.1. L'intégration des ethnies et provinciae dans de grands complexes architecturaux entrepris à titre privé - I.1.a. De Pompée, avec les quatturodecim nationes de Coponius … », dans Christelle Ansel, Les "personnifications des provinces orientales" sur l'architecture romaine, Lille, Archéologie et Préhistoire. Université Charles de Gaulle - Lille III, , 582 p. (lire en ligne [PDF]), p. 130-152.

- Ansel 2015, p. 147, note 420.

- Amédée Tardieu, « Chapitre IX : Des portiques et des promenoirs qui sont derrière la scène », dans Eugène Tardieu, Les dix livres d'architecture de Vitruve, E. Tardieu, A. Coussin, (lire en ligne), p. 286-291.

- (en) « The Death of Caesar », sur Site officiel du Walters Museum, Maryland, États-Unis, (consulté le ).

- Jolivet 1983, p. 134.

- Jolivet 1983, p. 136.

- Jolivet 1983, p. 125.

- Jolivet 1983, p. 122.

- Ansel 2015, p. 152, note 437.

- Paul Bigot, « Le Plan de Rome - Restituer le Rome Antique : Le complexe pompéien », sur unicaen.fr / Université de Caen Basse-Normandie, (consulté le ).

- Sauron 1987, p. 464.

- Madeleine 2014, p. 33, 171-186.

- Ansel 2015, p. 150, note 429.

- Homo 1971, p. 410.

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Sophie Madeleine, Le théâtre de Pompée à Rome : Restitution de l'architecture et des systèmes mécaniques, Caen, Presses universitaires de Caen, , 354 p. (ISBN 978-2-84133-508-4), p. 33 et 171 à 186.

- Christelle Ansel, « I. Des représentations des nationnes / gentes : I.1. L'intégration des ethnies et provinciae dans de grands complexes architecturaux entrepris à titre privé - I.1.a. De Pompée, avec les quatturodecim nationes de Coponius … », dans Christelle Ansel, Les "personnifications des provinces orientales" sur l'architecture romaine, Lille, Département Archéologie et Préhistoire. Université Charles de Gaulle - Lille III, , 582 p. (lire en ligne [PDF]), pages 129 à 154.

- (en) Katharine T. von Stackelberg, « Experiencing roman garden », dans Katharine T. von Stackelberg, The Roman Garden : Space, Sense, and Society, Routledge, , 192 p. (lire en ligne), pages 78 à 100.

- (en) Rabun Taylor, Katherine Wentworth Rinne et Spiro Kostof, « Four : Big men on campus », dans Rabun Taylor, Katherine Wentworth Rinne et Spiro Kostof, Rome : An Urban History from Antiquity to the Present, Cambridge University Press, (lire en ligne), page 32 à 53.

- (it) Giovanna Tosi, « II significato dei disegni planimetrici vitruviani relativi al teatro antico. », dans Giovanna Tosi, Le projet de Vitruve. : Objet, destinataires et réception du De architectura - Actes du colloque international de Rome (26-), vol. 192, Rome, École française de Rome, coll. « Publications de l'École française de Rome », (lire en ligne), pages 171 à 186.

- (en) John W. Stamper, « Architecture and ceremony in the time of Pompey and Julius Cesar. », dans John W. Stamper, The Architecture of Roman Temples : The Republic to the Middle Empire, Cambridge University Press, , 287 p. (lire en ligne), pages 84 à 105.

- Frédéric Tréfeu, « Une maquette en perpétuelle évolution », dans Frédéric Tréfeu et al., Reconstitution virtuelle de la Rome Antique, vol. 14, Cahiers de la Maison de la recherche en sciences humaines - Université de Caen Basse Normandie, (lire en ligne [PDF]).

- Filippo Coarelli, « Le théâtre de Pompée », Dialogues d'histoire ancienne, vol. 23, no 2, , page 105 à 124 (DOI 10.3406/dha.1997.2353, lire en ligne, consulté le ).

- Paul Bigot, « L'identification d'un fragment du plan de marbre et la curie de Pompée. », Mélanges d'archéologie et d'histoire, t. 28, , pages 225 à 228 (DOI 10.3406/mefr.1908.6979, lire en ligne, consulté le ).

- Léon Homo, « La voie publique », dans Léon Homo, Rome impériale et urbanisme dans l'Antiquité, Albin Michel, , 672 p. (lire en ligne), pages 355 à 475.

- Alain Bouet, « De la diversité urbaine : des hommes et des dieux sur les pentes de Puymin à Vasio Vocontiorum », Revue archéologique, vol. 1, no 49, , pages 3 à 46 (DOI 10.3917/arch.101.0003, lire en ligne, consulté le ).

- Philippe Fleury et Sophie Madeleine, « Problématique d’une restitution globale de la Rome antique : Une visite interactive avec accès dynamique aux sources anciennes », dans Vergnieux R. (directeur d'ouvrage) et Delevoie C. (directeur d'ouvrage) et al., Actes du Colloque Virtual Retrospect 2007, Archéovision 3, vol. 3, Bordeaux, Editions Ausonius, (lire en ligne [PDF]), pages 55 à 62.

- Pierre Gros, « Les sanctuaires in summa cavea. : L’enseignement des recherches récentes sur le Théâtre de Pompée à Rome. », dans Pierre Gros et al., Fronts de scène et lieux de culte dans le théâtre antique., vol. 52, Lyon, Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux, coll. « Travaux de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée », (lire en ligne), pages 53 à 64.

- Vincent Jolivet, « Les jardins de Pompée : nouvelles hypothèses. », Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité, vol. tome 95, no 1, , pages 115 à 138 (DOI 10.3406/mefr.1983.1360, lire en ligne, consulté le ).

- Pierre Gros, « La fonction symbolique des édifices théâtraux dans le paysage urbain de la Rome augustéenne. », dans Pierre Gros et al., L'Urbs : espace urbain et histoire (Ier siècle av. J.-C. - IIIe siècle ap. J.-C.). Actes du colloque international de Rome (8-), vol. 98, École française de Rome, coll. « Publications de l'École française de Rome », (lire en ligne), pages 319 à 346.

- Anna Philippa-Touchais, Gilles Touchais, Marcel Piérart, Patrick Marchetti, Maria Marchetti-Lakaki et Yvonne Rizakis, « Argos. », Bulletin de correspondance hellénique., vol. 124, no livraison 2, , pages 489-498 (DOI 10.3406/bch.2000.1606, lire en ligne, consulté le ).

- Gilles Sauron, « Le complexe pompéien du Champ de Mars : nouveauté urbanistique à finalité idéologique. », dans Pierre Gros, Gilles Sauron et al., L'Urbs : espace urbain et histoire (Ier siècle av. J.-C. - IIIe siècle ap. J.-C.). Actes du colloque international de Rome (8-), vol. 98, École française de Rome, coll. « Publications de l'École française de Rome », (lire en ligne), pages 457-473.

- Frank Van Wonterghem, « Björn Olinder, Porticus Octavia in Circo Flaminio : Topographical Studies in the Campus Region of Rome. », L'antiquité classique, vol. Tome 44, no fascicule 2, , pages 812-813.

- René Ginouvès (dir.), Marie-Christine Hellmann (dir.), Pierre Gros et al., Dictionnaire méthodique de l'architecture grecque et romaine. : Tome III. Espaces architecturaux, bâtiments et ensembles., vol. 84, t. 3, Rome, École française de Rome, coll. « Publications de l'École française de Rome », , 492 p. (ISBN 2-7283-0529-3, ISSN 0223-5099, lire en ligne).

- Pierre Gros, « Chalcidicum, le mot et la chose : Ocnus Bologne, 9-10, 2001-2002 », dans Pïerre Gros et al., Vitruve et la tradition des traités d’architecture : Frabrica et ratiocinatio, vol. 9 et 10, Rome, École française de Rome, coll. « Publications de l’École française de Rome », (ISBN 9782728310289, DOI 10.4000/books.efr.2521., lire en ligne), p. 123-135 2006.

Voir aussi

Liens externes

- Agnès Vinas, « Le complexe de Pompée à Rome », sur mediterrannees.net, (consulté le ).

- Paul Bigot, « Le Plan de Rome - Restituer le Rome Antique : Le complexe pompéien », sur unicaen.fr / Université de Caen Basse-Normandie, (consulté le ).

- « Portique de Pompée », sur Roma Quadrata, (consulté le ).

Articles connexes

| Plan intemporel du Champ de Mars méridional | |

|---|---|

|