Politique en Ukraine

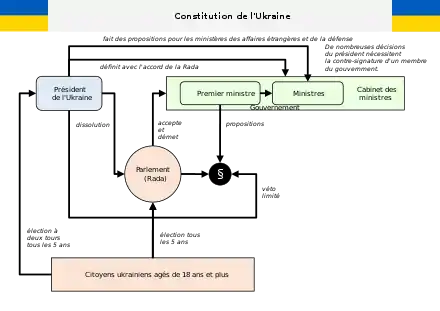

La politique en Ukraine s'exerce dans le cadre d'une république démocratique multipartite à régime parlementaire. Le pouvoir exécutif est exercé par un gouvernement (cabinet des ministres) dirigé par un Premier ministre tandis que le pouvoir législatif est confié au parlement (Rada), qui ne comprend qu'une seule chambre. Le régime est de type semi-présidentiel c'est-à-dire que le pouvoir du président et celui du parlement s'équilibrent à peu près.

Jusqu'en 1991 la république socialiste soviétique d'Ukraine, qui faisait alors partie de l'URSS, était gérée sous un régime de parti unique par le Parti communiste d'Ukraine (en) défini par la constitution de 1978.

Cadre constitutionnel

Constitution de l'Ukraine

Le cadre constitutionnel de la vie politique de l'Ukraine a été défini par la Constitution de l'Ukraine dont la première version a été adoptée le 25 juin 1996. Des modifications importantes ont été apportées en 2004 dans le but de réduire les pouvoirs du président. Ces modifications ont été annulées dans la version de la constitution de 2010 mais rétablies en 2014 à la suite des événements de l'Euromaïdan. La Cour constitutionnelle de l'Ukraine est l'organisme chargé de vérifier que la législation est conforme à cette constitution.

Pouvoir exécutif

Le Président de l'Ukraine est élu au suffrage universel à deux tours et son mandat a une durée de cinq ans. Il nomme le Premier ministre, qui doit être approuvé par le Parlement[1].

Pouvoir législatif

Le parlement ukrainien (la Verkhovna Rada) est composé d'une seule chambre. Il compte 450 membres élus pour quatre ans au scrutin proportionnel (à la suite des amendements de 2004, les députés élus en 2007 le sont pour cinq ans). Le Parlement prépare les lois, ratifie les traités internationaux et approuve le budget notamment. Le président du Conseil suprême est le second personnage de l'État, après le président et devant le Premier ministre.

Système judiciaire de l'Ukraine

Le système judiciaire de l'Ukraine a évolué depuis sa mise en place dans le cadre de la constitution de 1996. Bien que cette dernière garantisse son indépendance, elle est fortement liée au pouvoir politique et sujette à des pressions des intérêts politiques et des milieux d'affaires. Le système juridique ukrainien est considéré comme corrompu mais en voie d'amélioration depuis la réforme de 2018. Depuis cette réforme le système comprend trois niveaux :

- Les cours de district. Depuis la réforme de 2018 leur nombre a été réduit à 74.

- Les cours d'appel qui sont au niveau régional (+Kiev). Elles traitent à la fois les affaires criminelles et administratives.

- La Cour suprême d'Ukraine qui juge la conformité de l'interprétation des lois par les cours de cassation et traite les cas de violations des lois internationales (reconnues par l'Ukraine) soumis par les institutions juridiques internationales. Les décisions de la Cour suprême ne peuvent pas faire objet d'un appel.

Une Haute cour anti-corruption a été créée fin 2018 pour juger les cas de corruption. Les appels sont traités par une chambre d'appel spécialisée.

Un régime semi-présidentiel

La constitution de l'Ukraine donne initialement au président de l'Ukraine des pouvoirs importants (régime présidentiel). À la suite de la révolution orange, la constitution est modifiée en 2004 pour limiter le pouvoir présidentiel mais le texte d'origine est rétabli en 2010 sous la législature Ianoukovytch. À la suite de Euromaïdan, la constitution de 2004 est rétablie en 2014. Le régime résultant en 2022 est semi-présidentiel semi parlementaire. Le Président de l'Ukraine a la responsabilité de la sécurité nationale, de l'armée, des affaires étrangères et joue un rôle important dans la nomination des principaux responsables dans ces domaines. Mais c'est le Premier ministre et le Cabinet des ministres, désignés par la majorité du parlement, qui sont compétents pour tous les autres domaines et définissent donc la trajectoire réelle du pays. Le président n'a aucune influence sur celle-ci. Pour être efficace, ce type de régime nécessite des partis politiques solides et stables, condition qui n'était toujours pas remplie en Ukraine en 2022[2].

Partis politiques

Le paysage politique de l'Ukraine comprend une multitude de partis aux programmes généralement flous et à la durée de vie souvent brève. Aucun parti n'ayant la majorité absolue, les partis doivent s'allier en formant des blocs qui soutiennent le gouvernement en place.

Les principaux partis représentés au parlement ukrainien en 2022 sont :

- Serviteur du peuple est le parti du président Volodymyr Zelensky, qui compte 254 députés. Le parti est de création récente (2016). Son programme est relativement flou. Le parti proposait en 2019 que l'Ukraine adhère à l'Union Européenne et à l'OTAN. Il prône la lutte contre la corruption.

- Plateforme d'opposition-Pour la vie anciennement Union panukrainienne « Centre » puis Pour la vie a été créé en 1999. Ce parti, considéré comme pro-russe, ne recueille qu'un nombre limité de voix aux élections parlementaires (moins de 1%) jusqu'à celles de 2019. A la suite de sa fusion en 2018 avec le parti Bloc d'opposition il devient le premier parti d'opposition à la suite des élections législatives de 2019. Il compte 43 députés. A la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 il est l'un des dix partis dont l'activité est suspendue tant que la loi martiale est en vigueur le 20 mars 2022 par le président Zelensky à cause de ses liens avec la Russie.

- l'Union panukrainienne « Patrie », parti de Ioulia Tymochenko est créé en 1999 et son audience s'accroit avec la popularité de sa fondatrice qui est l'égérie de la révolution orange. Le parti qui compte 19 élus au parlement après les élections législatives de 2002 devient le deuxième parti par le nombre de ses représentants aux élections de 2006 (129 députés), 2007 (156) et 2012 (101). Sur le plan idéologique, le parti défend des valeurs nationales, démocratiques et chrétiennes. Il souhaite que l'Ukraine devienne une nation compétitive basée sur le modèle européen de justice et de prise en charge sociale des états d'Europe occidentale. Le parti ne compte plus que 26 députés en 2022;

- Solidarité européenne, anciennement Bloc Petro Porochenko « Solidarité ». Ce parti fondé en 2000 n'apparait réellement sur la scène politique que lorsqu'il est repris par Petro Porochenko en 2014. Ce dernier remporte l'élection présidentielle de 2014 et dans la foulée son parti gagne 132 sièges au parlement. A la suite des élections législatives de 2019 le parti compte 25 députés. Le parti est considéré comme libéral mais rassemble des personnes ayant des positionnements politiques très différentes;

- Voix est un parti créé en 2019 qui compte 20 députés. Son programme est plutôt libéral. Il a un ancrage régional particulièrement important dans l'oblast de Lviv.

Subdivisions administratives

L'Ukraine est un État unitaire c'est-à-dire que le pouvoir n'est pas partagé entre un État central et les régions. Le découpage administratif de l'Ukraine comprend trois niveaux d'administration : les oblasts (24), les raïons ((136) ou districts et les communautés territoriales (1469) qui peuvent être de type ville, urbaine ou rurale. Au même niveau que les oblasts on trouve également deux villes à statut spécial (Kiev et Sébastopol en Crimée) et la république autonome de Crimée. Cette dernière, la ville de Sébastopol ainsi qu'une partie des oblasts de Donetsk et de Louhansk ne sont plus contrôlés par l'Ukraine depuis 2014.

Vie politique

.PNG.webp)

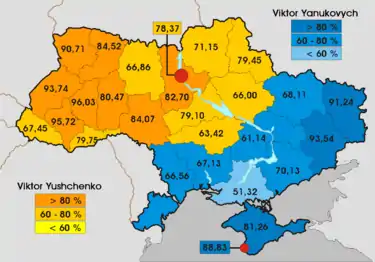

Élection présidentielle de 2004

Alors que la présidence était assurée par Leonid Koutchma, un ancien apparatchik du Parti communiste, considéré comme corrompu et lié aux groupes mafieux, la dernière élection présidentielle a eu lieu le 31 octobre et . À la suite de soupçons de fraude et à la pression populaire, plus ou moins spontanée, de la révolution orange, la Cour suprême a annulé le résultat du second tour qui donnait vainqueur l'ancien Premier ministre Viktor Ianoukovytch sur Viktor Iouchtchenko. Finalement, c'est ce dernier, jouant la carte de l'Europe et du libéralisme, qui l'a emporté bien que son adversaire ait maintenu ses solides positions dans l'est et le sud du pays russophones et russophiles. Viktor Iouchtchenko prête serment en janvier 2005.

Il désigne alors comme Premier ministre Ioulia Tymochenko, femme d'affaires entrée en politique du temps du président Koutchma. Sur fond d'accusations réciproques de corruption, le le président Viktor Iouchtchenko limogea le gouvernement du Premier ministre Ioulia Tymochenko, nommant à sa place Iouriï Iekhanourov, gouverneur de l'oblast de Dnipropetrovsk.

Élections législatives de 2006

Les élections législatives qui suivirent ont eu lieu le . En voici les résultats :

- le Parti des Régions du pro-russe Viktor Ianoukovytch a obtenu 32,12 % de voix (186 élus) ;

- le Bloc de Ioulia Tymochenko (BUT) — 22,27 % de voix (129 élus) ;

- le Parti présidentiel Notre Ukraine — 13,94 % de voix (81 élus) ;

- le Parti Socialiste — 5,67 % (33 élus) ;

- le Parti Communiste — 3,66 % de voix (21 élus).

Les partis qui n'ont pu obtenir un minimum de 3 % des voix ne sont pas représentés à la Rada[3].

La coalition parlementaire « orange » (Notre Ukraine — Bloc de Ioulia Tymochenko (BIT) — Parti socialiste) difficilement constituée après plus de deux mois de débats, a éclaté le 7 juillet 2006, à la suite de la défection surprise du socialiste Alexandre Moroz élu président du Parlement avec le soutien de l'opposition pro-russe. Cette défection a entraîné le ralliement des socialistes à la formation Parti des Régions – Communistes et à la création d'une nouvelle alliance majoritaire (240 sièges sur 450), cette fois dirigée par l'ex-Premier ministre Viktor Ianoukovytch.

À la suite des pourparlers entre Iouchtchenko et Ianoukovytch entamés le , les deux anciens rivaux se sont mis d'accord sur la signature du pacte de l'unité nationale (Universal), qui marque les concessions politiques des deux côtés (entre autres, la soumission au référendum de la question de l'entrée du pays dans l'OTAN). Le groupe du Bloc Ioulia Tymochenko, jadis un allié de « Notre Ukraine », qui a quitté le siège de la Rada le en exigeant la tenue des législatives anticipées, n'a pas signé l'Universal. Il devient donc l'opposition officielle.

Le le parlement ukrainien a nommé le chef du Parti des régions Viktor Ianoukovytch au poste de Premier ministre ukrainien. La candidature de M. Ianoukovytch a été appuyée par 271 voix, pour 226 requises.

Élections législatives de 2007

Le , le président Viktor Iouchtchenko dissout le parlement et provoque de nouvelles élections législatives. Elles eurent lieu le , les résultats étaient les suivants :

- le Parti des régions du Premier ministre sortant Viktor Ianoukovytch remporte 34,18 % des voix ;

- le Bloc Tymochenko totalise 30,81 % des voix ;

- le parti Notre Ukraine - Autodéfense populaire, du président Viktor Iouchtchenko, obtient 14,28 % des voix ;

- le parti communiste a obtenu 5,37 % ;

- le bloc Litvine a obtenu 3,98 %.

Lors des élections législatives anticipées du 30 septembre 2007, le bloc dirigé par Ioulia Tymochenko arrive en deuxième position avec 30,7 % des voix, gagnant presque huit points par rapport aux précédentes législatives de (22,9 %). Le parti des régions de Viktor Ianoukovytch remporte les élections avec 34,4 % des voix. Après les premiers dépouillements, le « Bloc Ioulia Tymochenko » arrivait en tête et l'OSCE avait déclaré que les élections s'étaient déroulées de manière libre et équitable[4] - [5]

Nommé Premier ministre par le président Iouchtchenko, elle ne réussit pas à obtenir la majorité le 11 décembre, en obtenant seulement 225 voix sur les 226 requises.

À nouveau proposée au poste de Premier ministre, la Rada entérine sa nomination à la tête du gouvernement le 18 décembre lors d'un deuxième vote par 226 voix sur les 450[6].

La Rada est dissoute par le président Iouchtchenko le à la suite de la crise parlementaire de septembre 2008 en Ukraine, une élection anticipée d'abord prévue pour le puis le , a été reportée pour début 2009, à une date encore indéterminée, en raison de la crise financière. Depuis, une nouvelle coalition a été formée entre le parti de Volodymyr Lytvyn, le bloc Ioulia Tymochenko et Notre Ukraine. Volodymyr Lytvyn a été alors élu comme président du parlement, et celui-ci a annoncé que la Rada poursuivra son travail jusqu'en 2012.

Élection présidentielle de 2010

Le premier tour de l'élection présidentielle s'est déroulé le . Le chef de l'opposition Viktor Ianoukovytch (Parti des régions) obtient 35,32 % des voix, et le Premier ministre Ioulia Tymochenko (Bloc Ioulia Tymochenko) 25,05 %. Le président sortant Viktor Iouchtchenko (Notre Ukraine) est quant à lui sanctionné par les électeurs, avec 5,45 % des voix.

Viktor Ianoukovytch remporte le second tour du 7 février avec 48,95 % des suffrages, contre 45,47 % à Ioulia Tymochenko. L'OSCE a annoncé que le scrutin avait été « transparent et honnête », et Tymochenko retire son recours en justice visant à invalider le résultat du scrutin le 20 février.

Mykola Azarov accède au poste de Premier ministre le , à la suite d'une motion de censure voté le contre Ioulia Tymochenko.

Le , la réforme constitutionnelle qui revient sur les changements apportés en 2004 entre en application : les pouvoirs du président de la République sont renforcés (possibilité de limogeage sans justification d'un membre du gouvernement ou d'un dirigeant de chaîne de télévision, de passer outre les décisions du gouvernement…) et les prérogatives du Parlement réduites[7].

Présidence de Volodymyr Zelensky (depuis 2019)

L'élection présidentielle de mars- porte au pouvoir l'humoriste et comédien Volodymyr Zelensky, qui, après avoir éliminé dès le premier tour Ioulia Tymochenko, pourtant donnée favorite durant toute l'année 2018, récolte 73 % des voix au second tour face à un Porochenko affaibli par cinq années de guerre et de corruption[8]. Se présentant comme un candidat antisystème[9], Zelensky a mené une campagne atypique axée avant tout sur les réseaux sociaux, jouant de l'identification avec le personnage de professeur d'histoire élu président qu'il incarne depuis 2015 dans la série télévisée Serviteur du peuple. Ses détracteurs soulignent ses accents populistes, son inexpérience et sa quasi-absence de programme[8]. Lors de son investiture le , Zelensky dissout le Parlement, où son parti ne compte aucun député, et provoque des élections législatives anticipées : cette décision est jugée anticonstitutionnelle par une partie de la classe politique, dont le Premier ministre Volodymyr Hroïsman, qui donne sa démission[10]. Le scrutin, qui a lieu le avec un taux de participation de 49,8 %, donne la victoire au parti de Zelensky avec une majorité absolue de 254 sièges sur 450[11].

| Fonction | Nom | Parti | Depuis |

|---|---|---|---|

| Président | Volodymyr Zelensky | Serviteur du peuple | |

| Premier ministre | Denys Chmyhal | Indépendant |

Lutte contre la corruption

Volodymyr Zelensky fait de la lutte contre la corruption l'un des grands axes de sa présidence : à cet effet, il met en place de nombreuses mesures anticorruption, dont une loi engageant la responsabilité pénale des fonctionnaires reconnus coupables de déclarations de revenus mensongères. Celle-ci et plusieurs autres sont néanmoins invalidées en par la Cour constitutionnelle, qui les juge trop sévères, ce qui provoque des manifestations. Face à ce revers, Zelensky tente de destituer l'ensemble des juges de la Cour[12], nommés sous le mandat de Viktor Ianoukovitch[13] : la Constitution ne lui en donnant pas le pouvoir[12], il annonce la suspension pour deux mois du président de la Cour, Oleksandr Toupytsky, accusé par la justice de subornation de témoins et de faux témoignages, mais sa décision est annulée par l'institution[13].

Zelensky remporte néanmoins une victoire politique le , lorsque le Parlement adopte une loi visant à restreindre le pouvoir des oligarques, riches hommes d'affaires qui influencent la vie publique ukrainienne, en les recensant dans un registre[14]. Les intéressés ont six mois pour cesser leurs activités politiques et vendre leurs médias[12], sans quoi ils sont classés comme oligarques et soumis à de fortes contraintes (obligation de déclarer leurs possessions, interdiction de financer des partis politiques, de rencontrer en privé des hauts fonctionnaires ou de participer à des privatisations)[14]. Zelensky est toutefois critiqué pour avoir pris la tête de la commission chargée d'établir le registre, ce qui engendre un conflit d'intérêts en raison de ses liens avec l'oligarque Ihor Kolomoïsky. Il est par ailleurs lui-même accusé d'évasion fiscale dans l'affaire des Pandora Papers[12].

Guerre du Donbass et relations avec la Russie

Sur le plan international, Zelensky entend relancer le dialogue avec la Russie sur la question du Donbass. Malgré un premier épisode de tensions le , lorsque Vladimir Poutine autorise l'attribution simplifiée de passeports russes dans une partie de la zone concernée[9], les deux États acceptent de s'échanger mutuellement 35 prisonniers le suivant[15]. Le , des représentants des deux pays signent sous l'égide de l'OSCE un accord sur l'organisation d'élections dans les territoires séparatistes du Donbass et l'attribution à ceux-ci d'un statut spécial, ce qui conduit des milliers de personnes à manifester dans les grandes villes d'Ukraine pour dénoncer une « capitulation »[16]. Cela n'empêche pas la poursuite de la détente, avec la restitution par Moscou, le suivant, des trois navires ukrainiens arraisonnés lors de l'incident du détroit de Kertch un an plus tôt[17].

Le , Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, réunis pour une conférence de paix à Paris en présence d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel, s'engagent à échanger tous leurs prisonniers avant la fin de l'année, à démilitariser trois nouveaux points de la ligne de front d'ici à et à ouvrir des points de passage entre les régions séparatistes et le reste de l'Ukraine. L'échange de prisonniers, au nombre de 200 (ce qui ne représente pas la totalité des prisonniers détenus par les deux camps), a lieu le 29 : la libération de cinq d'entre eux, membres de l'unité Berkout ayant participé à la répression d'Euromaïdan, suscite des critiques en Ukraine[18]. Les deux pays n'en signent pas moins un accord gazier le [19], puis un cessez-le-feu le . Celui-ci est presque aussitôt fragilisé par des tirs en provenance des territoires séparatistes, le , mais Zelensky réaffirme son attachement à l'accord en imputant ces agissements à des « groupes armés illégaux »[20].

En , cependant, un tournant s'opère lorsque la Russie concentre des troupes à la frontière ukrainienne, dans un contexte de violations répétées du cessez-le-feu. Rompant avec sa position conciliante, Zelensky se tourne vers l'OTAN et l'Union européenne, considérant que l'adhésion de l'Ukraine à ces organisations est « la seule façon de mettre fin à la guerre dans le Donbass ». Après quelques semaines de tensions, Sergueï Choïgou annonce le début du retrait des troupes russes le [21], mais celles-ci se réinstallent massivement à la frontière en fin d'année. Malgré la réaffirmation par Zelensky de sa volonté de négocier directement avec Moscou, et l'ouverture de discussions avec les États-Unis et les partenaires européens[22], Vladimir Poutine lance finalement son armée à l'assaut du pays en .

Notes et références

- Article 114 de la Constitution ukrainienne.

- (en) Joanna Rohozinska et Vitaliy Shpak, « Ukraine's Post-Maidan Struggles - The Rise of an "Outsider" President », Journal of Democracy, vol. 30, no 3, , p. 31-41 (lire en ligne)

- source : Ukraine : Ianoukovitch en avance de 3,37 % sur Timochenko | Monde | RIA Novosti

- (en) Ukraine: Tymoshenko, Yanukovych Vie For Wafer-Thin Victory, Radio Free Europe, 2 octobre 2007.

- Législatives : vers une coalition du «camp orange», RFI, 1er octobre 2007.

- (en) Tymoshenko Gets Second Shot At Premiership, Radio Free Europe-Radio Liberty, 18 décembre 2007.

- « Viktor Ianoukovitch enterre la révolution orange », Courrier international, 4 octobre 2010.

- Stéphane Siohan, « Zelensky, un président serial-populiste en Ukraine », Revue des Deux Mondes, , p. 46-52 (lire en ligne)

- « 21-24 avril 2019, Ukraine : élection de Volodymyr Zelensky à la présidence », sur universalis.fr (consulté le )

- « 17-20 mai 2019, Ukraine : dissolution du Parlement », sur universalis.fr (consulté le )

- « 21 juillet 2019, Ukraine : élections législatives », sur universalis.fr (consulté le )

- Eva Moysan, « En Ukraine, les 12 travaux du président Zelensky », sur Alternatives économiques, (consulté le )

- « 29-30 décembre 2020, Ukraine : suspension du président de la Cour constitutionnelle », sur universalis.fr (consulté le )

- « 23 septembre 2021, Ukraine : adoption d'une loi limitant le pouvoir des oligarques », sur universalis.fr (consulté le )

- « 7 septembre 2019, Russie-Ukraine : échange de prisonniers », sur universalis.fr (consulté le )

- « 1er-14 octobre 2019, Russie-Ukraine : accord controversé sur le Donbass », sur universalis.fr (consulté le )

- « 18 novembre 2019, Russie-Ukraine : restitution à Kiev des navires arraisonnés », sur universalis.fr (consulté le )

- « 9-29 décembre 2019, Ukraine-Russie : conférence sur la paix en Ukraine », sur universalis.fr (consulté le )

- « 31 décembre 2019, Russie-Ukraine : conclusion d'un accord gazier », sur universalis.fr (consulté le )

- « 22-27 juillet 2020, Ukraine-Russie : nouvel accord de cessez-le-feu », sur universalis.fr (consulté le )

- « 1er-22 avril 2021, Ukraine-Russie : regain de tension », sur universalis.fr (consulté le )

- « 1er-30 décembre 2021, Ukraine-Russie-États-Unis : entretiens entre Washington et Moscou sur les tensions à la frontière ukrainienne », sur universalis.fr (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Emmanuelle Armandon, Géopolitique de l'Ukraine, Paris : PUF - Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », , 125 p. (ISBN 9782130732389) — Historique des relations de l'Ukraine depuis son indépendance avec l'Union européenne et la Russie (avec contexte).

- Gilles Rouet et Peter Terem, L'Ukraine, entre intégration et partenariat - Ukraine, between integration and partnership, Bruxelles : Bruylant, , 289 p. (ISBN 9782802728672) — Analyse des problèmes rencontrés dans l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne (situation à 2010).

- (en) Kataryna Wolczuk, The moulding of Ukraine the constitutional politics of state formation, Budapest, Hungary ; New York, N.Y. : Central European University Press, , 315 p. (ISBN 2-8218-1510-7, lire en ligne) — Les étapes de la construction de l'État ukrainien depuis son indépendance (situation en 2001). Livre en ligne

- (en) John S. Dryzek et Leslie Holmes, Postcommunist democratization : political discourses across thirteen countries, Cambridge : Cambridge University Press, , 300 p. (ISBN 1-107-12419-0) — Analyse de la transition démocratique dans les différents états communistes dont l'Ukraine (situation en 2002).

- (en) Maria Popova, Politicized justice in emerging democracies : a study of courts in Russia and Ukraine, Cambridge : Cambridge University Press, , 197 p. (ISBN 1-107-23000-4) — Analyse du système judiciaire de deux démocraties émergentes à travers l'étude de décision de justice dans deux démocraties émergentes : l'Ukraine et la Russie (situation en 2002)

- (en) Ilya Prizel, National identity and foreign policy : nationalism and leadership in Poland, Russia, and Ukraine, Cambridge : Cambridge University Press, , 443 p. (ISBN 978-0521576970) — Évolution de l'identité nationale sous l'influence d'événements externes et internes dans trois pays de l'Est : Russie, Ukraine et Pologne (étude de 1998).

- (en) Graham Smith, Nation-building in the post-Soviet borderlands : the politics of national identities, Cambridge : Cambridge University Press, , 293 p. (ISBN 0-511-59887-4) — Analyse du processus de reconstruction des identités nationales dans les anciennes républiques de l'URSS (analyse de 1998).

- (en) Georgiy Kasianov, Memory Crash Politics of History in and around Ukraine, 1980s–2010s, New York : Central European University Press, (ISBN 963-386-380-5, lire en ligne) — Utilisation/exploitation de l'histoire par les différents acteurs (institutions gouvernementales, historiens, autres) de l'Ukraine contemporaine (analyse de 2021).Livre en ligne

- (en) OCDE, Maintaining the momentum of decentralisation in Ukraine, Paris : OECD Publishing, , 296 p. (ISBN 92-64-30143-7, lire en ligne) — Analyse des réformes lancées en 2014 pour accentuer la décentralisation (situation en 2018). Livre en ligne

- (en) David R. Marples, Heroes and villains creating national history in contemporary Ukraine, Budapest ; New York : Central European University Press, , 376 p. (ISBN 978-615-5211-35-5, lire en ligne) — Analyse de la manière dont les médias et la communauté académique revisite des parties clivantes de l'histoire du pays - notamment la grande famine de 1932-1933, les mouvements nationalistes durant la seconde guerre mondiale (OUN, UPA) depuis l'ouverture du régime soviétique durant l'ère Gorbatchev jusqu'à 2005. Livre en ligne

- (en) Serhy Yekelchyk, The conflict in Ukraine : what everyone needs to know, Oxford : Oxford University Press, , 186 p. (ISBN 978-0-19-023728-8) — Contexte historique des conflits entre Ukraine et Russie : Histoire du pays, Révolution Orange, Euromaidan, Crimée, Donbass.

Articles connexes

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :