Peacekeeper (missile balistique)

Le Peacekeeper (code LGM-118A), désigné initialement sous le nom de « MX » (pour missile expérimental), était un missile balistique intercontinental (ICBM) américain à ogive nucléaire lancé depuis le sol. Mirvé, il pouvait emporter jusqu'à 10 véhicules de rentrée Mk-21, chacun transportant une ogive W87 d'environ 300 kilotonnes (20 fois la puissance de la bombe larguée sur Hiroshima[1]). En service de 1986 à 2005, il a été déployé sur la Francis E. Warren Air Force Base, dans le Wyoming, à 50 exemplaires (sur un total de 102 construits)[2].

| LGM-118A Peacekeeper | |

Test de lancement d'un Peacekeeper par la 1st Strategic Aerospace Division (en) (1 STRAD) à la Vandenberg Air Force Base. | |

| Présentation | |

|---|---|

| Type de missile | ICBM |

| Constructeur | Boeing, Martin Marietta, TRW et Denver Aerospace company |

| Développement | 1973-1984 |

| Statut | retiré du service |

| Coût à l'unité | 400 000 000 USD |

| Déploiement | 50 (1986-2005) |

| Caractéristiques | |

| Nombre d'étages | 3 |

| Moteurs | 1er étage : Thiokol SR118 (2,2MN de poussée)2e étage : Aerojet General SR1193e étage : Hercules SR120Véhicule post-boost : moteur redémarrable de Rocketdyne |

| Ergols | propergol solide sauf véhicule post-boost (ergols hypergoliques). |

| Masse au lancement | 88 450 kg |

| Longueur | 21,3 m |

| Diamètre | 2,33 m |

| Vitesse | Environ mach 20 (24 696 km/h ou 6,9 km/s) en fin de parcours |

| Portée | 9 600 km |

| Apogée | 1 200 km |

| Charge utile | Nucléaire: W87 (335-350 kt). Le missile transporte 10 charges embarquées à bord de véhicules de rentrée Mark 21 |

| Guidage | Inertiel (Advanced Inertial Reference Sphere) |

| Précision | 120 m ECP |

| Détonation | dans les airs ou au sol |

| Plateforme de lancement | Silo de lancement |

Résultat d'un long processus de développement commencé dans les années 1970, le Peacekeeper se voulait le pendant américain aux SS-18 soviétiques. Le mode de stockage le plus à même d'assurer sa capacité de survie à une attaque surprise est cependant resté un problème irrésolu. Parmi les nombreuses solutions proposées la dernière étudiée fut d'en déployer 50 sur des trains à bord de wagon de garnison Peacekeeper, mais la fin de la guerre froide conduit à l'abandon du projet en 1992.

Selon les termes du traité START II, les Peacekeeper devaient être désactivés, laissant le LGM-30 Minuteman comme seul ICBM lancé depuis le sol de l'arsenal américain. Bien que START II ne soit jamais entré en vigueur, le dernier Peacekeeper a été retiré du service le [3], entre autres pour n'avoir jamais atteint la portée prévue[4]. Plusieurs exemplaires ont été depuis convertis en fusées Minotaur IV[5], dont le premier tir a eu lieu en 2010, et 250 des 500 ogives W87/Mk-21 qui les équipaient ont été transférés sur des missiles Minuteman III.

Histoire

À la fin des années 1950, l'introduction des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM pour InterContinental Ballistic Missile), s'ils ne bouleversèrent pas, si ce n'est en apparence (missile gap), les rapports de force, furent néanmoins une révolution dans l'histoire de l'armement stratégique.

Dans un premier temps, le Strategic Air Command de l'US Air Force, dépendait toujours de ses bombardiers pour attaquer les cibles durcies de l'URSS et considérait ses silos à missiles Atlas-F et Titan I comme une force dissuadant d'une attaque contre ses avions[6]. L'introduction des missiles Polaris fin 1960, premiers missiles mer-sol balistiques stratégiques (MSBS) de l'US Navy changea la donne car si le rôle d'un missile stratégique était d’être une arme de représailles, les sous-marins seuls, quasi-invulnérables en plongée, suffiraient à remplir la mission.

Rôle anti-force

L'Air Force et l'industrie aérospatiale ne pouvaient laisser à la Navy le monopole de la dissuasion et décidèrent de donner aux ICBM un rôle anti-force[7]. Ainsi les spécifications du missile Minuteman II, établies en 1962, demandaient une plus grande précision et de multiples cibles en mémoire. Ces caractéristiques permettraient aux ICBM ayant survécu à une attaque de détruire les cibles ennemies appropriées. Contre une attaque limitée cette capacité conférerait aux États-Unis un avantage stratégique majeur en leur permettant de mettre rapidement fin à une guerre en désarmant l'URSS.

Les ICBM devenant, en 1964, plus nombreux que les bombardiers, l'Air Force s'intéressa à de nouvelles manières de les protéger d'une attaque préventive. Une telle attaque était devenue crédible depuis l'introduction du missile balistique intercontinental lourd SS-9 dans l'arsenal soviétique; son ogive de 24 mégatonnes (Mt) étant capable, malgré sa faible précision (900 m ECP), de détruire les capsules souterraines de commande de tir des Minuteman et Titan II[8].

ICBM-X

En 1964, l'Air Force commanda à TRW une étude, nommée « Golden Arrow », des solutions qui augmenteraient la capacité de survie de ses missiles[9].

La compagnie suggéra d'abord de les rendre mobiles. Les Minuteman pourraient être ainsi transportés par route, par rail ou par avion[10]. Le lancement depuis un avion en vol sera d'ailleurs testé en . Le déplacement sur rails avait quant à lui déjà été testé avant même que le Minuteman n'entre en service, entre le et le , mais l'administration Kennedy avait mis fin au projet.

TRW suggéra aussi la construction de silos très renforcés implantés sur le flanc sud de montagnes. Les ogives ennemies approchant avec un angle aigu depuis le nord, l'épaisseur d'une montagne protégerait les silos. Ils proposaient le déploiement de 100 missiles dans trois bases dont une au moins, pensait-on, serait capable de survivre à une attaque massive. Cependant, pour que seulement 33 missiles survivants forment une force de représailles suffisante, chacun devrait emporter au moins 20 ogives[11]. Pour lancer ces ogives, l'étude proposa un nouveau missile lourd de 4 mètres de diamètre, plus large que le Titan II lui-même, le ICBM-X[12]. Mais ces concepts étaient tous bien plus coûteux que de simples silos et aucun ne fut mis en œuvre[13].

WS-120A

L'Air Force retint cependant l'idée de ICBM-X et proposa en un missile à propergol solide, légèrement plus petit (3 mètres de diamètre), emportant de 10 à 20 ogives, connu sous les noms de Weapons System-120A puis ZBGM-75 AICBM (Advanced Intercontinental Ballistic Missile)[14].

Le ZBGM-75 serait déployé sur rails et dans des silos forés dans du granite, plus résistant (3 000 psi) que ceux protégeant les Minuteman (2 000 psi)[15]. Malgré les recommandations favorables de l’étude STRAT-X en , le secrétaire d’État à la Défense, Robert McNamara choisit de geler le développement du missile, car, dans le contexte de détente et de parité entre les superpuissances de l’après crise de Cuba, il considérait un tel vecteur déstabilisateur[16]. Le développement de silos renforcés fut néanmoins poursuivi avec le programme « Hard Rock Silo » de 1968 à 1970 mais ne donnera pas suite. En effet, le gain apporté par un coûteux renforcement était incertain, une multiplication par dix de la résistance des silos pouvant être invalidée par le simple doublement de la précision des ogives soviétiques[17].

Progrès de la navigation

Depuis la fin des années 1950, les ingénieurs du Laboratoire Charles Stark Draper travaillaient sur un nouveau type de navigation inertielle qui remplacerait les cardans mécaniques par une sphère flottant sur une fine couche de fluorocarbures. Cette « flimbal » (pour « Floated Measurement BAL ») offrirait une précision sans précédent et serait insensible au blocage de cardan, un problème entraînant une perte de précision sur les plateformes traditionnelles. Mais le besoin pour le système était faible et son coût de développement élevé[18].

Peu enthousiaste, l'Air Force accepta tout de même l’idée et initia, en 1964[15], le programme « SABRE » (Self Aligning Boost and RE-entry) dont le nom faisait référence à l'ambition que le système soit si précis et insensible aux chocs qu’il ne nécessiterait pas de correction en vol. Contrairement aux systèmes avec recalage par visée stellaire en développement par l’US Navy, le SABRE pourrait maintenir sa précision sans référence extérieure même soumis aux dures conditions de rentrée dans l’atmosphère, ce qui permettrait la création de véhicules de rentrée manœuvrables[19].

Missile Experimental

À partir de 1971, l’Air Force étudia la fusion des concepts antérieurs ICBM-X et SABRE en un nouveau missile devant être l’élément central d'une nouvelle stratégie anti-force. Les spécifications du « Missile Experimental » ou MX furent arrêtées en et son développement commença à la fin de l’année suivante[20].

La compétition interarmes joua un rôle capital dans cette décision. Dans un premier temps, la faible précision des MSBS de l'US Navy ne leur permettait d'offrir qu'une capacité de représailles anti-cités, laissant à la charge des aviateurs les scénarios anti-forces. Mais l’amélioration de la précision des MSBS pouvait à terme rendre superflue la flotte entière de missiles basés au sol. Pour conserver son rôle autoproclamé de garante de la sécurité du pays depuis le début de la guerre froide[21], l’Air Force avait plus que jamais besoin d’un nouveau missile.

Introduits en 1971, les satellites de détection de lancement DSP pouvaient donner l’alerte presque instantanément en cas d'attaque et les Minuteman III pouvaient être lancés rapidement, laissant suffisamment de temps pour exécuter une réponse. Cependant, dans le cadre d'une riposte anti-force, il faudrait attendre que les radars au sol (BMEWS) détectent les ogives entrantes pour calculer leurs cibles puis déterminer quels silos ennemis restaient à frapper, ce qui nécessiterait un timing très serré excédant les capacités du Minuteman.

Le laboratoire Draper fit du concept SABRE le système AIRS (Advanced Inertial Reference Sphere). Par sécurité, la compagnie Autonetics fut chargée de développer un autre système de guidage employant des cardans traditionnels : le ASP (Advanced Stable Platform). En , le premier AIRS fut transféré à Northrop pour la poursuite des travaux[22].

Le MX devait être déployé dans les silos existants des Minuteman, s’inscrivant ainsi, comme le ICBM-X, dans la continuité du programme.

Fenêtre de vulnérabilité

À partir de 1975, l’Union soviétique mit en service le SS-18, successeur mirvé du SS-9. Chaque SS-18 transportant 10 ogives d'environ 750 kilotonnes accompagnés de 40 leurres, un petit nombre d’entre eux aurait suffi à réduire à néant l'ensemble des vecteurs de l’Air Force, or plus de 300 devaient être déployés.

Si l’URSS lançait une attaque préventive et que les États-Unis n’y répondaient pas immédiatement (frappes après détection), la majorité des missiles et bombardiers stratégiques américains pourraient être détruits sur place. Une riposte serait toujours possible grâce aux sous-marins (SNLE), mais ils pourraient ne pas avoir assez d’ogives pour attaquer à la fois les missiles soviétiques restants, les villes et d’autres cibles militaires. Dans une telle situation, les États-Unis n’auraient que deux options : soit attaquer les silos soviétiques restants au risque de ne plus avoir de quoi répondre si les soviétiques ciblaient immédiatement les villes américaines ; soit être les premiers à frapper des cibles civiles, une option immorale et allant à l’encontre d'une doctrine anti-force[23].

Ce scénario inquiétant fut le cheval de bataille d'une grande campagne menée à partir de 1976 par le Committee on the Present Danger, dont Ronald Reagan faisait partie, dénonçant une supposée « fenêtre de vulnérabilité » à venir qui donnerait l'avantage à l'URSS en cas d'attaque préventive[24]. Sa solution était d'encourager le développement d’un vecteur qui posséderait la précision nécessaire pour en faire une arme anti-force, la capacité de survivre à une première frappe et de multiples ogives pour assurer qu’un faible nombre de survivants puissent détruire les missiles soviétiques restants. Or l'Air Force développait un tel vecteur, le MX.

Quel mode de déploiement ?

En 1976, le Congrès refusa de financer un MX déployé dans des silos considérés trop vulnérables aux ogives des SS-18 et le projet fut mis en pause.

Pour diminuer la vulnérabilité du MX, l'Air Force étudia 30 modes de déploiement différents allant d'ogives placés en orbite à des missiles cachés au fond des océans. La proposition la plus audacieuse était certainement celle de placer les missiles dans des capsules au fond de puits de 610 mètres (2 000 pieds) de profondeur remplis de sable pour leur permettre de survivre à une explosion directe de 5 Mt. Afin de faire remonter les capsules à la surface, de l'eau aurait été injectée pour fluidifier le sable[25].

Tranchée

Le , Donald Rumsfeld, le secrétaire à la défense du président Gerald Ford, indiquait que parmi ces modes de déploiement variés, deux étaient étudiés en détail : un système d'abris multiples ou MPS (Multiple Protective Shelters) et un système en tranchée hybride[26].

Le système en tranchée emploierait un réseau de tunnels de 4 mètres (13 pieds) de diamètre enterrés 1,5 mètre (5 pieds) sous le sol, éventuellement renforcés à certains endroits. Les tunnels seraient parcourus aléatoirement par des véhicules automatisés sur rails capable de percer le toit des tunnels pour lancer leur missile. Pour permettre aux transporteurs de survivre à la propagation de l'onde de choc d'une explosion dans les tunnels, des bouchons déployables seraient placés à leurs extrémités.

L’étude du système en tranchée inclut la construction de prototypes grandeur nature et la réalisation de l'essai nucléaire souterrain HYBLA GOLD, le , destiné à valider le comportement d'une onde de choc dans le tunnel. La résistance de la structure ne fut cependant jamais prouvée de façon satisfaisante[27]. En outre, en plus de son coût, le défaut principal de ce système était que la tranchée nécessiterait d’être sécurisée sur toute sa longueur, la rendant plus difficilement acceptable auprès du public[28].

Racetrack

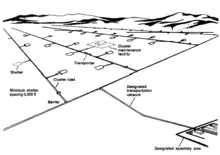

Le président Jimmy Carter annonça, le , que le système MPS serait le mode de déploiement retenu[26]. Bien qu'opposé aux armes nucléaires, Carter avait approuvé le développement du MX trois mois plus tôt pour contrer une Union soviétique perçue comme plus agressive[29]. Son plan, de 36 milliards de dollars[Note 1], prévoyait 200 missiles et 4 600 abris dispersés sur une surface de 30 000 kilomètres carrés[30].

Chaque MX serait affecté à une grappe de 23 abris semi-enterrés. Un tracteur-érecteur-lanceur (TEL) déplacerait chaque missile dans son tube de lancement entre ces 23 abris, sur une route pavée réservée à cet usage, d'abord de forme ovale, d’où son surnom de "racetrack", puis droite à partir de . Un leurre, installé dans chaque abri lors de la construction, de masse et de forme identique, simulerait le missile dans le transporteur et dans les abris lorsque ceux-ci ne le contiendraient pas[31]. La survivabilité du système serait assurée par le grand nombre d'abris, par leur robustesse (5 000 psi)[Note 2] et par leur espacement d'environ 1 600 mètres (1 mile) les uns des autres pour qu'une seule ogive ennemi ne puisse en détruire plusieurs en même temps.

Pour confondre les satellites de reconnaissance soviétiques, l'opération de déplacement serait aussi réalisée entre des abris contenant seulement les leurres. Les signatures électromagnétiques et autres du MX seraient simulées en tout temps dans tous les abris et le transporteur. En temps normal, le missile ne changerait de position qu'après maintenance, soit quelques fois par année. En cas de nécessité, tous les missiles pourraient être déplacés en quelques heures, le transporteur pourrait aussi être maintenu en mouvement et le missile placé dans l’abri le plus proche en cas d'attaque détectée[32]. Pour procéder au lancement, le tube de lancement sortirait de l'abri, se redresserait et éjecterait son missile.

Le système faciliterait les procédures d'inspections par satellite relatives aux accords SALT. Afin de déterminer combien de missiles ont été assemblés et déployés, le toit des usines d'assemblage serait ouvrable et un seul missile y serait assemblé à la fois. La route d'accès à chaque grappe d'abris serait coupée de manière à empêcher l'accès à plus d'un missile car le transporteur serait trop lourd pour rouler en dehors de la route. En outre, chaque abri serait équipé de ports ouvrant dans le toit pour inspection. Les leurres auraient des trous s’alignant avec ces ports pour masquer leurs présence[33].

Le MPS pourrait être facilement renforcé par la construction d'abris supplémentaires plutôt que de missiles. Le plan prévoyait les emplacements pour 2 000 abris abris additionnels dans la zone prévue. Accessoirement, le système pourrait être encore renforcé par un système anti-missiles de l'US Army à l’étude: le LoADS (Low-Altitude Defense System)[34].

Une zone d'un hectare (2,5 acres) autour de chaque abri serait protégée mais le reste des terrains occupés par le MPS resteraient ouverts au public et des activités commerciales (mines, élevage) y seraient permises. Le système devait se déployer dans le désert du Grand Bassin, à l'ouest du Nevada ou à l'est de l'Utah[35]. Si, dans ce dernier État, la population concernée est d'abord favorable, la désapprobation du projet par l’Église mormone, le [36], renforça vite l'opposition[37]. Dans le Nevada, la population était fortement hostile, et le sénateur républicain de l’État, Paul Laxalt, proche de Reagan, convainc ce dernier d'abandonner le MPS[38] - [39].

Dense pack

L’administration Reagan poursuivit néanmoins l'effort de réarmement initié par Carter[40] et annonça, le , vouloir baser au moins 100 MX dans des silos de Titan ou Minuteman III renforcés pour supporter une pression de 5 000 psi (contre 2 000 psi alors)[41]. Dans le même temps, l’étude de trois modes de déploiement à long terme est menée : soit l'emport des MX par avions, la défense des silos par le système anti-missiles LoAD[42] et la construction de silos profonds « sableux » ou de citadelles dans des montagnes dont les missiles sortiraient par forage depuis l’intérieur[43] - [44]. L'un des modes devait être sélectionné en 1984 mais le Congrès insista pour que la décision soit connue dès la fin de l’année[45].

Le , le président nomma le missile Peacekeeper et appuya un nouveau mode de stockage proposé par le physicien Charles Townes : le CSB (Closely Spaced Basing) ou « Dense Pack ». L’idée consistait en la construction, sur la base Warren dans le Wyomimg, de 100 silos très renforcés (20 000 psi[46]), groupés par dix ou douze en une ligne orientée nord-sud et espacés de seulement 550 mètres (1 800 pieds) les uns des autres[45]. La première ogive ennemie explosant projetterait un nuage de débris que percuteraient les ogives suivantes, les MX survivants seraient ainsi protégés d'une deuxième vague pendant 45 minutes à une heure, leur laissant le temps d’être lancés[47] - [Note 3].

En décembre, le Congrès rejeta ce plan « fratricide » à 26 milliards de dollars[Note 4] sur la base qu'il souffrait de suppositions invérifiables et de la possibilité d’être rendu totalement inefficace (par l'utilisation par exemple d'ogives fusantes[8] ou à guidage terminal)[48].

Déploiement limité

En , une commission demandée par le président trois mois auparavant (Commission on Strategic Forces), dirigée par le Lieutenant-général Brent scowcroft, recommanda que 100 Peacekeeper soient déployés dans des silos existants de Minuteman et qu'un petit missile (SICBM pour Small ICBM) à ogive unique soit développé en complément.

Le programme étant déjà en phase de test, le Congrès donna son aval à ce plan et le premier vol du Peacekeeper eu lieu le depuis la base de Vandenberg en Californie. La version opérationnelle fut fabriquée en 1984 puis les quatre premiers missiles furent déployés en octobre 1986 dans des silos de Minuteman adaptés de la base Warren. À ce moment, face aux performances du Trident II, le Congrès avait déjà réduit la commande de 50 missiles jusqu'à ce qu'un mode de déploiement plus sur soit développé.

Le AIRS ayant du retard 11 des 29 missiles déployés en 1987 le furent sans ce système de guidage pour donner l'illusion de respect du calendrier, ce qui fut révélé au grand public par des employés de Northrop[49]. La totalité des systèmes de guidage pour les 50 missiles ne furent complétés qu'en [50].

MX sur rail ou Midgetman ?

En réponse à la demande du Congrès, la Maison-Blanche autorisa, le , le développement d'un wagon de garnison Peacekeeper. 50 autres missiles seraient ainsi déployés sur 25 trains qui, stationnés dans des abris sur des bases de l'Air Force, pourraient être dispersés sur le réseau ferré national en cas d'alerte[51] pour un coût estimé, en 1989, à 6 milliards de dollars[Note 5] - [52]. En plus, un SICBM mobile sur route serait construit, le Midgetman[53].

Le Pentagone et l'administration républicaine soutenaient le lourd Peacekeeper sur rails tandis que les démocrates du Congrès lui préféraient le léger Midgetman sur route, les deux étaient donc développés en parallèle[54]. Le premier prototype de wagon de garnison fut livré en et le premier tir réussi d'un Midgetman eu lieu le , mais la dislocation de l'URSS conduit l'administration H. W. Bush à mettre fin à ces coûteux projets devenus inutiles.

Retrait du service

Malgré leur développement long et un coût unitaire de 400 millions de dollars, les Peacekeeper, contraints par les limites de masse imposées par le traité SALT II, n'ont jamais atteint (avec 10 ogives Mk-21) la portée prévue qui leur aurait permis de frapper les silos de SS-18 déployés au Kazakhstan[4].

Selon les termes du traité START II, signé le , les ICBM à ogives multiples (MIRV) devaient avoir été retirés des arsenaux russes et américains en 2005. Si START II n'est jamais entré en vigueur à la suite du retrait des États-Unis du traité ABM, ces derniers ont tout de même décidé en d’éliminer les ogives multiples de leurs ICBM. Devenus superflus sans MIRV, les Peacekeeper ont été graduellement retirés du service à partir de 2003, n'en laissant que 10 déployés début 2005. Le , le dernier d'entre eux fut retiré du service lors d'une cérémonie marquant la désactivation simultanée du 400th Missile Squadron qui en avait la charge[3].

Reconversion

Plusieurs exemplaires des Peacekeeper ont été convertis en lanceurs légers par Orbital Sciences. Devenus la fusée Minotaur IV[5], le premier lancement de satellite a eu lieu le [55]. Depuis 2007, 250 des 550 ogives W87/Mk-21 des Peacekeepers ont été redéployées sur des missiles Minuteman III.

Opérateur

L'US Air Force a été le seul opérateur du LGM-118A Peacekeeper :

- 90th Missile Wing ;

- 400th Strategic Missile Squadron, Francis E. Warren Air Force Base, Wyomimg (1987-2005).

Spécifications

Caractéristiques

Contrairement aux missiles Minuteman, le premier étage du Peacekeeper n'est pas mis à feu dans le silo (hot launch) car d'un diamètre trois fois plus important il ne laisse plus assez de place aux gaz de combustion pour s’échapper. À la manière des MSBS, le missile est contenu dans un tube de lancement dont il est éjecté par un générateur de vapeur avant que son moteur ne soit allumé à une altitude de 45 à 100 mètres (cold launch)[56]. En outre, ce type de lancement est le plus adapté à un système mobile et permet le rechargement rapide des silos pour de multiples lancements. Son moteur n’étant pas encore allumé, le Peacekeeper est guidé par des tuiles lubrifiantes de graphite pendant sa sortie du tube.

Les caractéristiques du Peacekeeper ont été dictées par les limites imposées par le traité SALT II, soit 2,33 mètres (92 pouces) de diamètre et 86 182 kg (190 000 livres) de masse[57]. Le missile est formé de trois sections principales : le système propulsif, le véhicule post-poussée et le système de rentrée.

Système propulsif

Le système propulsif du Peacekeeper consiste en trois étages de fusée les uns au-dessus des autres mis à feu successivement pendant une durée totale de 180 secondes[58]. Le premier étage, long de 8,5 mètres et pesant environ 50 tonnes, amène le missile à environ 23 km (75 000 pieds) d'altitude. Le second étage, long de 5,5 mètres, pèse 27 tonnes et pousse l’étage suivant à 58 km (190 000 pieds). Enfin le troisième étage propulse le véhicule post-poussée à 213 km (700 000 pieds) d'altitude sur une trajectoire balistique[56].

Les trois étages propulsifs emploient des moteurs à propergols solides, construits respectivement par Thiokol, Aerojet General et Hercules. Ce type de moteurs, introduits avec le Minuteman, est moins coûteux et permet de plus longues périodes de stockage et une plus grande rapidité de mise à feu que leurs homologues à propergols liquides. Le premier étage possède une tuyère orientable et les étages suivants des tuyères extensibles.

Véhicule post-poussée

Le quatrième étage du Peacekeeper est un véhicule post-poussée formé d'une fusée de manœuvre à propergols liquides stockables construite par Rocketdyne et d'un système de guidage et de contrôle. Long de 1,2 mètre, pesant environ 1 350 kg, il permet de manœuvrer le dernier étage du Peacekeeper dans l'espace à mesure que sont largués les véhicules de rentrée (RV pour Reentry Vehicles) et les leurres qui les accompagnent[56]. Il pourrait emporter 11 RV Mk-21 ou 12 Mk-12a mais leur nombre est limité à 10 par traité.

Système de rentrée

Le système de rentrée est composé du module de déploiement, des systèmes d'aide à la pénétration et des RV, le tout protégé par une coiffe. Durant l'ascension du Peacekeeper, une petite fusée au sommet de la coiffe permet le largage de celle-ci une fois l’atmosphère traversée, pour alléger le missile.

Les systèmes d'aide à la pénétration sont des leurres, dispersés autour des RV en des nuages d'une certaine géométrie pour saturer radars et systèmes anti-missiles ennemis. Le module de déploiement, ou « bus », maintient les RV et contient l’électronique contrôlant leur armement et leur largage. Des boulons explosifs libèrent les véhicules du module, leur permettant de poursuivre chacun une trajectoire balistique unique vers une cible. Ces opérations ont lieu pendant les 470 secondes suivant la phase de propulsion, l'ensemble module de déploiement, leurres et RV atteignant presque l’apogée de la trajectoire balistique à environ 1 200 km d'altitude[58].

Chaque RV est une enveloppe protégeant une ogive nucléaire des conditions de rentrée atmosphérique et contrôlant l'altitude de mise à feu de cette dernière. Le RV Mk-21 de Avco fut préféré au Mk-12a équipant les Minuteman III pour sa plus grande précision (120 m contre 220 m ECP), sa plus grande résistance aux armes anti-missiles et son coût moindre, malgré sa masse plus importante[4]. Le Mk-21 est un cône en fibre de carbone d'un diamètre à la base de 55 cm et d'une hauteur de 175 cm pour une masse d'environ 300 kg. La mise à feu de l'ogive est commandée par le système de guidage inertiel et un radar en bande S[59].

Armement

En compétition avec les ogives W78 (350 Kt), CALMENDRO (600 Kt) et MUNSTER (800 Kt), la W87 (350 Kt) fut sélectionnée le pour équiper le Peacekeeper[4]. L'ogive W87 utilise moins de matière fissile/fusible que la W78 pour une puissance similaire[59]. Conçue par le laboratoire national de Lawrence Livermore, elle fut produite à au moins 525 exemplaires d' à [60].

Notes et références

Notes

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « LGM-118 Peacekeeper » (voir la liste des auteurs).

- 127 milliards de dollars de 2019 (ajusté à l'inflation).

- Chaque abri serait un cylindre de béton armé (épais de 21 po, 53 cm) de 14.5 pieds (4.26 m) de diamètre interne pour 170 pieds (51.8 m) de long et recouvert de 5 pieds (1.5 m) de terre. Pour protéger l’équipement de l'effet d'une IEM, une peau d'acier de 3/8 de pouce (9.5 mm) d’épaisseur tapisserait l’intérieur du cylindre.

- Cette stratégie défensive avait déjà été suggérée par Richard Garwin, sous le nom « Dust Defense », avec comme variante, politiquement moins acceptable, que le nuage de débris protecteur aurait été créé par de petites bombes nucléaires enterrées près des silos.

- 69 milliards de dollars de 2019 (ajusté à l'inflation).

- 12 milliards de dollars de 2019 (ajusté à l'inflation).

Références

- (en) John Malik, The Yields of the Hiroshima and Nagasaki Nuclear Explosions, Los Alamos National Laboratory, (lire en ligne).

- (en) Stephen I. Schwartz, Atomic Audit : The Costs and Consequences of U. S. Nuclear Weapons Since 1940, Brookings Institution, , 700 p. (ISBN 978-0-8157-7773-1), p. 193.

- (en) Wade Boese, « United States Retires MX Missile », sur www.armscontrol.org, (consulté le ).

- (en) « The Peacekeeper ICBM », sur nuclearweaponarchive.org (consulté le ).

- (en) « Minotaur », sur www.orbitalatk.com (consulté le ).

- MacKenzie 1993, p. 206.

- Le Guelte 2009, p. 103.

- Carpenter 2009, p. 165.

- Pomeroy 2006, p. 124.

- Pomeroy 2006, p. 124-129.

- Pomeroy 2006, p. 135.

- Pomeroy 2006, p. 136.

- Pomeroy 2006, p. 137.

- Pomeroy 2006, p. 143.

- (en) Bernard C. Nalty, USAF Ballistic Missile Programs 1967-1968, Office of Air Force History, (lire en ligne).

- Auten 2008, p. 42-43.

- (en) United States Congress House Committee on Armed Services, Hearings, Reports and Prints of the House Committee on Armed Services, vol. 53, (lire en ligne), p. 7118

- MacKenzie 1993, p. 218.

- MacKenzie 1993, p. 222.

- MacKenzie 1993, p. 225-226.

- Le Guelte 2009, p. 193.

- MacKenzie 1993, p. 226.

- Le Guelte 2009, p. 106-107.

- Le Guelte 2009, p. 184.

- (en) « MX: The weapon nobody wants », The Defense Monitor, vol. X, no 6, , p. 5-12 (ISSN 0195-6450, lire en ligne).

- Medalia 1981, p. 17.

- (en) Eugene Sevin, « The MX/Peacekeeper and SICBM: A Search for Survivable Basing », Defense Systems Information Analysis Center Journal, vol. 4, no 1, (ISSN 2471-3406, lire en ligne)

- Office of Technology Assessment 1981, p. 99-101.

- Auten 2008, p. 258.

- Office of Technology Assessment 1981, p. 64.

- Office of Technology Assessment 1981, p. 49-51.

- Office of Technology Assessment 1981, p. 56-58.

- Office of Technology Assessment 1981, p. 58-59.

- Office of Technology Assessment 1981, p. 111-143.

- (en) « MX Missile Decision », sur ibrary.cqpress.com (consulté le ).

- (en) « First Presidency Statement on Basing of MX Missile », sur www.lds.org, (consulté le ).

- (en) « The MX Missile Project », sur historytogo.utah.gov (consulté le ).

- MacKenzie 1993, p. 229.

- Le Guelte 2009, p. 217-218.

- Le Guelte 2009, p. 204.

- Medalia 1981, p. 5.

- Medalia 1981, p. 6-8.

- Office of Technology Assessment 1981, p. 269-274.

- (en) Design and Construction of Deep Underground Basing Facilities for Strategic Missiles, vol. 2 : Briefings on System Concepts and Requirements, National Academy Press, , 145 p. (lire en ligne).

- (en) Richard Halloran, « Reagan proposes 'dense pack' of 100 MX missiles in Wyoming; Seek arms pacts with Soviet », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le ).

- Carpenter 2009, p. 164.

- (en) « MX 'dense pack' plan unveiled », Chicago Tribune, (lire en ligne).

- (en) Ed Magnuson, « Dense Pack Gets Blasted », Time, (ISSN 0040-781X, lire en ligne, consulté le ).

- (en) John H. Cushman Jr., « Northrop's Struggle With the MX », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le ).

- (en) « Advanced Inertial Reference Sphere », sur nuclearweaponarchive.org (consulté le ).

- (en) Bernard E. Trainor, « 50 MX Missiles Are to Be Shifted to Trains in 7 States », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Andrew Rosenthal, « Unarmed Midgetman Missile a Failure in First Test », The New York Times, , p. 32 (lire en ligne).

- (en) John Pike, « MGM-134A Midgetman / Small ICBM », sur www.globalsecurity.org (consulté le ).

- (en) Andrew Rosenthal, « Washington Talk; The Pentagon », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le ).

- (en) William Graham, « Minotaur IV launches first Space Based Space Surveillance satellite », sur www.nasaspaceflight.com, (consulté le ).

- (en) « LGM-118A Peacekeeper », sur fas.org (consulté le ).

- Auten 2008, p. 259.

- (en) Booster Characteristics, (lire en ligne), partie 2.

- (en) « The W87 Warhead », sur nuclearweaponarchive.org (consulté le ).

- « Minuteman Missile Nuclear Warheads », sur minutemanmissile.com (consulté le )

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Articles

- (en) Anthony Ramirez, « The Secret Bomber Bugging Northrop », Fortune (magazine), (lire en ligne, consulté le ).

- (en) John H. Cushman Jr., « Northrop's Struggle With the MX », The New York Times, (lire en ligne, consulté le ).

Ouvrages

- (fr) Georges Le Guelte, Les Armes Nucléaires : Mythes et réalités, Arles, Actes Sud, , 390 p. (ISBN 978-2-7427-8265-9).

.

. - (en) Lee C. Carpenter, Memoirs of a Cold Warrior : The Struggle for Nuclear Parity, Algora Publishing, , 230 p. (ISBN 978-0-87586-704-5, lire en ligne).

- (en) Brian J. Auten, Carter's Conversion : the hardening of American defense policy, University of Missouri Press, , 344 p. (ISBN 978-0-8262-1816-2, lire en ligne).

- (en) Steven Pomeroy, Echos That Never Were : American Mobile Intercontinental Ballistic Missiles, 1956-1983, US Air Force, , 307 p. (lire en ligne).

.

. - (en) Donald MacKenzie, Inventing Accuracy : A historical sociology of nuclear missile guidance, MIT Press, , 464 p. (présentation en ligne).

.

. - (en) Office of Technology Assessment, MX Missile Basing, United States Congress, , 336 p. (LCCN 81-600133, lire en ligne).

- (en) Jonathan E. Medalia, The MX Basing Debate : The Reagon Plan and Alternatives, Congressional Research Service, , 22 p. (lire en ligne).

.

.

Voir aussi

Articles connexes

- Strategic Air Command

- RT-23 Molodets, pendant soviétique.

- Liste de missiles

Liens externes

- (en) « Intercontinental Ballistic Missiles », sur stratcom.mil, (consulté le ).

- (en) [vidéo] ICBM Peacekeeper launch sur YouTube.