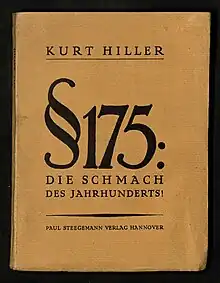

Paragraphe 175

Le paragraphe 175 est l'article 175[1] du Code pénal allemand (Strafgesetzbuch), qui criminalisait l'homosexualité masculine, de 1871 à 1994. C'est en application de ce paragraphe qu'environ 50 000 personnes ont été poursuivies et pour certaines envoyées dans les camps de concentration sous le Troisième Reich. Ce même paragraphe a également permis, avant 1933 et encore longtemps après la Seconde Guerre mondiale (dans la pratique, jusqu'aux années 1970), de poursuivre les homosexuels devant la justice et de les condamner parfois à des peines de prison.

Condamnations prononcées de 1871 à 1945

| Période | Condamnations | Moyennes annuelles | |

|---|---|---|---|

| 1871-1919 (Empire) | 9 769 | 208 par an | |

| 1920-1932 (République de Weimar) | 7 957 | 612 par an | |

| 1933-1935 (IIIe Reich, civils) | 2 698 | 53 480 | 4 456 par an |

| 1935-1945 (IIIe Reich, civils) | 42 649 | ||

| 1933-1945 (IIIe Reich, militaires) | 8 133 | ||

Sous l'Empire et la République de Weimar (1871-1933)

La Bavière indépendante avait depuis 1813, sous l'influence du Code pénal français, adopté le modèle juridique français de non-criminalisation de l'homosexualité dans le cadre privé[3]. Le grand-duché de Bade et le Wurtemberg le firent après 1815, le royaume de Hanovre et le duché de Brunswick après 1820, tandis que les pays allemands du Nord étaient répressifs (Prusse, royaume de Saxe et villes-États de Hambourg et Brême) et criminalisaient les actes homosexuels entre hommes, même pour des actes dans le cadre privé. Le statut de l'empire d'Autriche était unique en Europe centrale comme il pénalisait les actes sexuels dans le cadre privé, non seulement entre hommes, mais aussi entre femmes.

La décennie 1860 est marquée par de nombreuses rencontres de juristes allemands qui préparent le processus d'unification allemande en harmonisant les règles de droit des différents États au sein d'un nouveau code pénal unique[3]. Des juristes (faisant eux-mêmes appel à des médecins), comme Karl Heinrich Ulrichs, ou des écrivains comme le Hongrois Karl-Maria Kertbeny (qui invente à cette occasion les mots allemands homosexuell et Homosexualität), essaient de s'opposer à l'extension des règles répressives de la Prusse contre les homosexuels masculins[3]. Mais, lors de l'unification allemande, en 1871, le gouvernement du chancelier Otto von Bismarck choisit de reprendre une vieille loi prussienne datant de 1794[4], qui condamne les « actes sexuels contre nature » (widernatürliche Unzucht), c'est-à-dire, dans la jurisprudence, le coït anal pratiqué entre deux hommes, et impose son extension à tout l'Empire :

« § 175 Les actes sexuels contre nature qui sont perpétrés, que ce soit entre personnes de sexe masculin ou entre hommes et animaux, sont passibles de prison ; il peut aussi être prononcé la perte des droits civiques[5]. »

On relève 9 769 condamnations sous l'Empire (1871-1918), puis 7 957 sous la République de Weimar (1919-1932)[6]. Les homosexuels allemands bénéficient en fait d'une relative tolérance au début du XXe siècle, la répression se cantonnant à la surveillance des lieux de rencontre publics (parcs, urinoirs), épargnant en partie les bars, dancings et clubs, ainsi que les lieux privés. Une « scène homosexuelle » florissante se développe en particulier à Berlin, qui acquiert dans les années 1920 la réputation d'être la « capitale homosexuelle » de l'Europe. Des tentatives d'obtenir l'abolition du paragraphe 175 sont menées par les militants homosexuels allemands, avec le soutien des partis de gauche, mais sans succès[4].

Sous le régime nazi (1933-1945)

Sous le régime nazi, « l'orientation homosexuelle n'est pas considérée comme un délit, c'est le comportement qu'elle induit nécessairement qui est réprimé »[7]. Pour Himmler, qui a été le partisan le plus radical de la lutte contre l'homosexualité, les homosexuels constituent en raison de leur mode de vie une atteinte à l'utopie nationale-socialiste (un État dans l'État) ; leur « féminité » est une menace pour l'idéal de « l'État viril » (Männerstaat) ; leur comportement est enfin une atteinte à la natalité menaçant la survie de la race aryenne alors que celle-ci lutte pour la conquête de son espace vital[8]. Ils sont perçus comme une menace qui serait le résultat de l'influence juive sur les comportements : « l'homosexuel, décrit comme lâche, menteur, irresponsable, déloyal, constituerait, selon lui, un « objet idéal de pression », facilement manipulable par les ennemis de l'Allemagne, d'où son inquiétude particulière pour les manifestations homosexuelles dans la SS, élite de la nation allemande, destinée à régénérer le pays »[9].

Cependant, comme le souligne l'historien Burkhard Jellonek, « la phraséologie éliminationiste de Himmler visait la liquidation de l'homosexualité comme phénomène de — selon lui — dégénérescence de la vie sociale, mais non le meurtre de chaque personnalité homosexuelle ou de chaque homosexuel actif »[10]. Selon les théories médicales en vigueur, la « prédisposition homosexuelle » (homosexuelle Veranlagung) pouvait en effet être corrigée[11]. On différenciait donc les cas minoritaires d'homosexualité supposée innée et définitive de la majorité de ceux qui pouvaient être ramenés à la normalité hétérosexuelle par divers « traitements » (emprisonnement, internement, travaux forcés, traitement hormonal, castration)[9].

Dès la prise du pouvoir en 1933, une première vague de répression visant les prostitués et travestis, les lieux de rencontre et la presse homosexuelle est lancée. Les premiers mois du régime voient la disparition rapide de la « scène homosexuelle » publique allemande. Avec la Nuit des Longs Couteaux en , l'élimination d'Ernst Röhm, homosexuel notoire, met fin à l'illusion d'une éventuelle tolérance au sein du régime ; elle est suivie de la mise en place en au sein de la Gestapo d'un bureau spécial chargé de traiter les affaires homosexuelles (Sonderdezernat Homosexualität), qui se consacre notamment au fichage, et d'une nouvelle intensification de la persécution[12]. Les inculpations au titre du paragraphe 175 sont alors multipliées par 5 entre 1934 et 1935, atteignant un total de 2 698 pour les seules années 1933-1935[13].

L'aggravation du paragraphe 175 (1935)

Le , le paragraphe 175 est amendé et aggravé ; il devient en effet :

« § 175 Un homme qui commet un acte sexuel avec un autre homme ou qui se laisse utiliser par lui dans ce but est puni de prison. Dans le cas d'un participant qui, au moment des faits, n'avait pas encore 21 ans, le tribunal peut renoncer, dans les cas les plus légers, à punir.

§ 175a Est puni d'une peine de travaux forcés pouvant s'élever jusqu'à dix ans, en cas de circonstances atténuantes d'une peine de prison ne pouvant être inférieure à trois mois :

- un homme qui oblige un autre homme, par la force ou par une menace mettant présentement en danger son corps ou sa vie, à commettre un acte sexuel avec lui ou à se laisser utiliser par lui dans ce but ;

- un homme qui décide un autre homme, en usant d'une dépendance fondée sur une relation d'autorité, de travail ou de subordination, à commettre un acte sexuel avec lui ou à se laisser utiliser par lui dans ce but ;

- un homme de plus de 21 ans qui séduit un mineur masculin de moins de 21 ans, afin qu'il commette avec lui un acte sexuel ou qu'il se laisse utiliser par des hommes en vue d'un tel acte ou qui s'offre dans ce but ;

§ 175b Un acte sexuel contre nature qui est commis par un homme avec un animal est puni de prison ; la perte des droits civiques peut être également prononcée[14]. »

Le premier changement majeur est le passage de la restriction « actes sexuels contre nature » (widernatürliche Unzucht) à tout « acte sexuel » (Unzucht), qu'il y ait ou non pénétration ou éjaculation. Le second est la faculté laissé au juge, en tenant compte des « principes de base du droit pénal », du « sentiment général sain » et des « sources non écrites du droit », de condamner tout acte qu'il estime contraire à la morale[15].

Condamnations, emprisonnement et internement dans les camps

Après la création de l'Office central du Reich pour la lutte contre l'homosexualité et l'avortement (Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und der Abtreibung) au sein de la police criminelle, en , la répression s'intensifie encore. Le nombre de condamnations s'accroît et atteint un total de 42 649 civils entre 1935 et 1945[16]. À l'issue de leur peine, ceux des condamnés qui sont récidivistes sont envoyés en camp de travail, afin d'y être « rééduqués »[17]. En l'état actuel des recherches, on estime qu'entre 5 000 et 15 000 homosexuels ont été internés sur les 50 000 hommes poursuivis pour homosexualité sur l'ensemble de la période 1933-1945[18].

Ces statistiques ne couvrent cependant pas l'ensemble des cas, les « corrupteurs de la jeunesse », les prostitués et les récidivistes pouvant être directement internés en camp de travail sans jugement[9]. L'« émasculation volontaire » est également « proposée » par la police aux homosexuels poursuivis au titre du paragraphe 175. Quant à la castration forcée, elle n'est imposée que dans certains cas, cette fois au titre de la loi de prévention des maladies héréditaires modifiée en , ou de celle sur les crimes sexuels de [19], sans qu'il soit possible de différencier les homosexuels parmi ceux qui en ont été victimes ; le recours à la castration systématique a été proposé à plusieurs reprises par Himmler, notamment en 1939 puis en 1942, mais n'a pas été retenu[20]. Sans cependant donner la source de ses propres statistiques, l'historienne Dagmar Herzog (en) affirme quant à elle qu'entre 46 000 et 50 000 homosexuels auraient été indistinctement emprisonnés ou internés, et qu'entre 5 000 et 10 000 y seraient morts[21].

Le joueur de tennis Gottfried von Cramm est condamné à un an de prison ferme en 1938-1939 pour homosexualité[22].

Dans l'armée et la SS

Le nombre global de condamnations diminue en 1940 avec l'entrée en guerre (de 8562 en 1937 à 3773 en 1940)[9], reflet probable du passage à d'autres priorités. Pour l'ensemble de la période 1935-1945, 8 133 militaires sont condamnés au titre du paragraphe 175. Dans la SS, les homosexuels sont, à partir de 1937, dégradés et exclus, traduits devant un tribunal, puis internés en camp de concentration à l'expiration de leur peine. Selon la gravité du cas, mesurée au risque de récidive, les tribunaux SS affectent une partie des condamnés dans des unités spéciales (brigade Dirlewanger), puis au sein de la Wehrmacht à partir de la fin 1943. Celle-ci procède de même avec ses propres condamnés pour homosexualité, affectés dans des bataillons disciplinaires (Bewährungstruppe 500 (de)). L'incorporation dans l'armée répond également à l'idée que ces hommes sont « rééducables » et au souci de ne pas leur autoriser, avec l'internement dans les camps, un sort considéré comme plus enviable que le Front[23].

L'homosexualité féminine

Bien que cela ait été envisagé à plusieurs reprises, l'homosexualité féminine n'a pas été criminalisée dans l'Allemagne nazie. Il est difficile de déterminer combien de femmes ont été poursuivies sous d'autres motifs. On ne trouve enfin que des traces sporadiques de leur internement dans les camps. En revanche, en Autriche, une législation antérieure (paragraphes 129 et 130 du Code pénal, 1852), maintenue après l'Anschluss, rendait l'homosexualité féminine, aussi bien que masculine, passible d'une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement. Régis Schlagdenhauffen estime que le nombre de condamnées pour homosexualité en Autriche aurait été vingt fois inférieur à celui des hommes[24]. On estime que la plupart des lesbiennes déportées auraient été enregistrées sous le Triangle rouge (opposantes politiques), le Triangle noir (inadaptées sociales) ou le triangle vert (criminelles)[25].

Dans les territoires annexés et les pays occupés

En dehors du territoire allemand, le paragraphe 175 n'a été appliqué que dans les territoires annexés des Sudètes et de l'Alsace-Lorraine[26]. Une ordonnance militaire promulguée en reproduit dans les Pays-Bas occupés une législation similaire, dont l'application n'a suscité qu'une coopération réduite de la part de la police néerlandaise[27]. En revanche, aucune mesure de cet ordre n'apparaît en France occupée, ni en Pologne[28].

Condamnations prononcées après 1945

| Année | Nombre | Année | Nombre |

|---|---|---|---|

| 1946 | (~1 152) | 1971 | 372 |

| 1947 | (~1 344) | 1972 | 362 |

| 1948 | (~1 536) | 1973 | 373 |

| 1949 | (~1 728) | 1974 | 235 |

| 1950 | 2 158 | 1975 | 160 |

| 1951 | 2 359 | 1976 | 200 |

| 1952 | 2 656 | 1977 | 191 |

| 1953 | 2 592 | 1978 | 177 |

| 1954 | 2 801 | 1979 | 148 |

| 1955 | 2 904 | 1980 | 164 |

| 1956 | 2 993 | 1981 | 147 |

| 1957 | 3 403 | 1982 | 163 |

| 1958 | ~3 486 | 1983 | 178 |

| 1959 | ~3 530 | 1984 | 153 |

| 1960 | ~3 406 | 1985 | 123 |

| 1961 | 3 196 | 1986 | 118 |

| 1962 | 3 098 | 1987 | 117 |

| 1963 | 2 803 | 1988 | 95 |

| 1964 | 2 907 | 1989 | 95 |

| 1965 | 2 538 | 1990 | 96 |

| 1966 | 2 261 | 1991 | 86 |

| 1967 | 1 783 | 1992 | 77 |

| 1968 | 1 727 | 1993 | 76 |

| 1969 | 894 | 1994 | 44 |

| 1970 | 340 | ||

Source : Rainer Hoffschildt 2002[29]

| |||

Les homosexuels sont la seule catégorie de victimes du nazisme qui continuent à être poursuivis en Allemagne après 1945, au titre de la même législation. Régis Schlagdenhauffen souligne même que « de manière générale, les "homosexuels" qui ont survécu aux camps ont été emprisonnés après 1945, puisque l'homosexualité a continué à être condamnée par le Code pénal allemand après la guerre »[30].

En Allemagne de l'Ouest, la légalité de la répression de l'homosexualité par le régime nazi est confirmée par la Cour fédérale constitutionnelle en 1957 ; environ 45 000 condamnations sont prononcées à ce titre entre 1950 et 1966. Les dispositions aggravées en 1935 du paragraphe 175 ne sont abolies qu'en 1969, et le paragraphe 175 lui-même qu'en 1994[31]. De même, en République démocratique allemande, le paragraphe 175, rétabli dans sa version initiale d'avant 1935, reste en vigueur jusqu'en 1968[32].

Réhabilitation des victimes

Finalement, dans l'Allemagne réunifiée, la réhabilitation des condamnés de la période nazie est votée en 2002[4].

En , le gouvernement fédéral allemand décide de réhabiliter les 50 000 personnes poursuivies pour homosexualité en RFA après la Seconde Guerre mondiale. Le texte, nécessitant une approbation du Bundestag, prévoit l'annulation des condamnations prononcées, 3 000 euros d'indemnisation par personne et 1 500 euros par année de détention. Le ministre de la Justice Heiko Maas annonce également l'allocation de 500 000 euros pour une fondation chargée du travail de mémoire[33].

Bibliographie

Travaux

- (en) Robert Beachy, Gay Berlin : Birthplace of a Modern Identity, Knopf, , 305 p. (ISBN 978-0-307-27210-2)

- (en) Dagmar Herzog, Sexuality in Europe : A Twentieth-Century History, Cambridge University Press, , 238 p. (ISBN 978-0-521-69143-7) [EPUB]

- Florence Tamagne, Histoire de l'homosexualité en Europe : Berlin, Londres, Paris. 1919-1939, Seuil, , 692 p. (ISBN 978-2-02-034884-3).

- Florence Tamagne, « La déportation des homosexuels durant la Seconde Guerre mondiale », Revue d'éthique et de théologie morale, no 239, , p. 77-104 (DOI 10.3917/retm.239.0077).

- Régis Schlagdenhauffen, Triangle rose : La persécution nazie des homosexuels et sa mémoire, Paris, Autrement, , 314 p. (ISBN 978-2-7467-1485-4), [EPUB] (ISBN 978-2-7467-2045-9).

- Frédéric Stroh, « Être homosexuel en Alsace et Moselle annexées de fait 1940-1945 », dans Régis Schlagdenhauffen, Homosexuel·le·s en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, Paris, Éditions Nouveau Monde, (ISBN 978-2-36942-556-4), p. 85-104.

- Dominique Vidal, Les Historiens allemands relisent la Shoah, Complexe, , 287 p. (ISBN 978-2-87027-909-0, lire en ligne).

Sources primaires

- (de) Richard Lange et Eduard Kohlrausch, Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen und Erläuterungen, Berlin, , p. 319-321.

Témoignages

- Heinz Heger, Les Hommes au Triangle rose, H & O Éditions, , 179 p. (ISBN 978-2-84547-112-2).

- Pierre Seel et Jean Le Bitoux, Moi, Pierre Seel, déporté homosexuel, Paris, Calmann-Lévy, (ISBN 978-2-7021-2277-8).

- (en) Oral history interview with Tiemon Hoffman () United States Holocaust Memorial Museum oral history collection. « transcription » [PDF]

- [vidéo] Rob Epstein, Jeffrey Friedman, Paragraphe 175, 2000Témoignages d'Albrecht Becker, Pierre Seel, Karl Gorath, Heinz F., Annette Eick, Gad Beck et Heinz Dörmer

- [vidéo] Laura Zornitta, Matricule 7952, 2009Témoignage de Rudolf Brazda

Dans la fiction

- Différent des autres (Anders als die Andern), film réalisé en 1919 par Richard Oswald et dénonçant ouvertement le paragraphe 175. Il fut le premier film de l'histoire du cinéma ayant pour thème l'homosexualité, abordée de façon positive et sans ambiguïté[34]. Maintes fois censuré et détruit par le gouvernement, qui défendait le paragraphe 175, le film devint inaccessible, mais une copie fut retrouvée en Ukraine dans les années 1970 et fut exposée au musée de Munich.

- Dans plusieurs de ses histoires, les bandes dessinées de Ralf König font allusion au paragraphe 175, en général à l'occasion d'un conflit de générations : un homosexuel âgé critique la légèreté et la bêtise d'homosexuels plus jeunes, qui ne le croient pas lorsqu'il raconte qu'il a subi autrefois les persécutions de la police.

Notes et références

- Un article de loi ou de code est en allemand un Paragraph ; la traduction en français par paragraphe, bien qu'inexacte, est la plus répandue.

- D'après Schlagdenhauffen 2011, emplacement 5 149 sur 6 260.

- Beachy 2014.

- Tamagne 2006.

- Traduction française par Florence Tamagne. Voir Tamagne 2000, p. 628. Le texte original est : « Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Thieren begangen wird, ist mit Gefängniß zu bestrafen; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden ». Voir Lange et Kohlrausch 1938.

- Schlagdenhauffen 2011, emplacement 5149 sur 6 260.

- Schlagdenhauffen 2011, emplacement 164 sur 6 260.

- Schlagdenhauffen 2011, emplacements 320 et suiv. sur 6 260.

- Tamagne 2000, p. 631.

- Burkhard Jellonek, cité par Vidal 2002, p. 121.

- Schlagdenhauffen 2011, emplacement 320 sur 6 260.

- Tamagne 2000, p. 631 et Vidal 2002, p. 123.

- Schlagdenhauffen 2011, emplacements 257 et 5 149 sur 6 260.

- Traduction française par Florence Tamagne. Voir Tamagne 2000, p. 631.

- Schlagdenhauffen 2011, emplacement 278 sur 6 260.

- Schlagdenhauffen 2011, emplacement 291 et 5149 sur 6 260.

- Schlagdenhauffen 2011, emplacement 394 sur 6 260.

- Les chiffres issus des recherches menées sous la direction de Rüdiger Lautmann sont les plus souvent retenus en l'état de la recherche, voir Tamagne 2000, p. 631 et (de) Rüdiger Lautmann, Seminar : Gesellschaft und Homosexualität, Berlin, Suhrkamp, (ISBN 978-3-518-07800-6).

Régis Schlagdenhauffen retient pour sa part une fourchette plus réduite, de 5 000 à 10 000. Voir Schlagdenhauffen 2011, emplacement 163 sur 6 260. - Burkhard Jellonek, cité par Vidal 2002, p. 125.

- Vidal 2002, p. 125-126, ainsi que Schlagdenhauffen 2011, emplacement 397 sur 6 260.

- Herzog 2011, p. 73-74, emplacement 1 537 sur 5 883.

- Will Magee, « La vie, la mort, le tennis et les Nazis : Gottfried von Cramm, l'oublié de Wimbledon », sur Vice, (consulté le ).

- Schlagdenhauffen 2011, emplacement 617 et suiv. sur 6 260.

- Tamagne 2000, p. 631, ainsi que Schlagdenhauffen 2011, emplacement 402 et 440 sur 6 260.

- (de) Claudia Shoppman, Nationalsozialistische Sexualpolitik und weibliche Homosexualität, Centaurus, , 2e éd. (1re éd. 1991), 286 p. (ISBN 978-3-89085-538-7).

- Schlagdenhauffen 2011, emplacement 451 et 472 sur 6 260.

- Schlagdenhauffen 2011, emplacement 519 sur 6 260.

- Schlagdenhauffen 2011, emplacements 457 et 538 sur 6 260.

- (de) Rainer Hoffschildt, « 140.000 Verurteilungen nach '§ 175' », Invertito, no 4, , p. 140–149.

- Schlagdenhauffen 2011, emplacement 370 sur 6 260.

- Vidal 2002, p. 126, ainsi que Schlagdenhauffen 2011, emplacements 1785-1791 sur 6 260.

- Isabelle Ernot, « Mickaël Bertrand (dir.), La déportation pour motif d’homosexualité en France. Débats d’histoire et enjeux de mémoire, Dijon, Mémoire active, 2011, 176 p. », sur Genre & Histoire n°8, (consulté le ).

- Manon Dognin, « Condamnés pour leur homosexualité, 50 000 Allemands vont être indemnisés », Marianne, (lire en ligne).

- (en) Richard Dyer, Now You See It : Historical Studies on Lesbian and Gay Film, Londres, Routledge, , 2e éd. (1re éd. 1990), 339 p. (ISBN 978-0-415-25499-1, lire en ligne).