Orival (Seine-Maritime)

Orival est une commune française située dans le département de la Seine-Maritime en région Normandie.

| Orival | |||||

L'église Saint-Georges. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Normandie | ||||

| Département | Seine-Maritime | ||||

| Arrondissement | Rouen | ||||

| Intercommunalité | Métropole Rouen Normandie | ||||

| Maire Mandat |

Daniel Duchesne 2020-2026 |

||||

| Code postal | 76500 | ||||

| Code commune | 76486 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Orivalais | ||||

| Population municipale |

881 hab. (2020 |

||||

| Densité | 92 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 49° 18′ 46″ nord, 0° 59′ 51″ est | ||||

| Altitude | Min. 2 m Max. 131 m |

||||

| Superficie | 9,55 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Rouen (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Rouen (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton d'Elbeuf | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Seine-Maritime

Géolocalisation sur la carte : Normandie

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | orival76-mairie.fr | ||||

Géographie

Localisation

Orival est une commune située sur la rive gauche de la Seine entre Elbeuf et Rouen.

L'essentiel du territoire de la commune est occupé par des forêts vallonnées (forêt domaniale de la Londe-Rouvray).

Géologie et relief

Orival est enclavée entre les falaises et la Seine. La commune se concentre essentiellement dans la vallée.

Hydrographie

Orival se situe en bordure de la Seine.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Rouen - Jardin », sur la commune de Rouen, mise en service en 1979[7] et qui se trouve à 16 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,2 °C et la hauteur de précipitations de 805,2 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Rouen-Boos », sur la commune de Boos, mise en service en 1968 et à 17 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 10,1 °C pour la période 1971-2000[11] à 10,5 °C pour 1981-2010[12], puis à 11 °C pour 1991-2020[13].

Voies de communication et transports

Orival est traversée par la RD 938. Les routes départementales 18, 64, 132 et 132A traversent également la commune.

Le circuit de Rouen-les-Essarts était situé sur les communes d'Orival et de Grand-Couronne. Il reprenait les tracés des actuelles RD 938 et RD132.

Le viaduc d'Orival (pont ferroviaire sur la Seine) traverse la commune.

Une gare ferroviaire était située sur la ligne de Serquigny à Oissel entre celles de Forêt-de-la-Londe (halte) et d’Elbeuf-Saint-Aubin. Elle est fermée au service voyageurs.

Urbanisme

Typologie

Orival est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [14] - [15] - [16]. Elle appartient à l'unité urbaine de Rouen, une agglomération inter-départementale regroupant 50 communes[17] et 467 575 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[18] - [19].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Rouen dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 317 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[20] - [21].

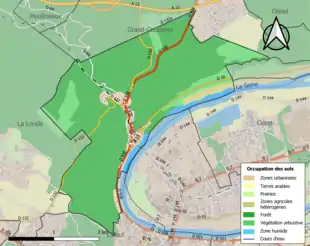

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (89,6 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (92,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (78,7 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (10,9 %), zones urbanisées (5,2 %), eaux continentales[Note 8] (3,3 %), zones agricoles hétérogènes (1,9 %)[22].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[23].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Oireval vers 1170, Auree vallis entre 1170 et 1189[24].

Il s'agit d'une formation toponymique médiévale en -val au sens de « val, vallée »[25].

Le premier élément Ori- représente un ancien français *oire / *orie signifiant « d'or, doré(e) » (cf. ancien français orain « d'or, doré » et français moderne doré), mot issu du latin aurea « d'or », d'où le sens global de « vallée d'or »[26] ou « val doré »[25]. Cependant le sens exact reste à éclaircir : allusion à la fertilité, à l'exposition [?][25].

Homonymie avec Orival (Seine-Maritime, Saint-Hellier, Orival vers 1240), Orval (Manche, Aurea vallis IXe siècle); Orvaux (Eure, Aurea Valles 1180)[26] - [25].

Histoire

L'histoire d'Orival peut être retracée par les traces anthropiques trouvées sur place. Les documents relatifs à l'histoire sont rares, mais lorsqu'ils sont présents permettent de vérifier certaines hypothèses.

Paléontologie

L'histoire de la commune semble ancienne. D'après l'authentification de la « grotte du Renard » (appelée également « Trou Malin » au XIXe siècle), par André Leroi-Gourhan et Denis Vialou en 1978, les modestes gravures y figurant dateraient de la fin du Paléolithique supérieur soit environ 10 à 12 000 ans avant notre ère (voir aussi : grotte de Gouy). À cette époque, on peut supposer que l'homme chassait en vallée de Seine, profitant de la toute fin de la glaciation de Würm pour traverser le fleuve, on trouve en effet sur les versants faisant face à cette cavité un nombre impressionnant d'outils de l'époque évaluée ainsi que des ossements notamment de mammouth.

L'époque romaine

La suite de ce que l'on peut tracer de l'histoire d'Orival se situe à l'époque gallo-romaine puisque des vestiges d'un oppidum et d'un fanum sont visibles sur l'un des points culminants surplombant d'un côté l'ancienne voie de Rotomagus (Rouen)[27] et de l'autre, la Seine. On trouve aussi un nombre impressionnant de silex, dont la présence dans cette zone évoque de lointaines constructions, autour du Fanum et au Câtelier (notons le nom qui correspond à cette époque). Un peu plus loin sur les hauteurs (sur la commune d'Oissel), on trouve également un ensemble de plates-formes et talus, ainsi qu'un puits (aucune fouille n'ayant été effectuée à ce jour, le puits a été comblé pour raisons de sécurité).

La véritable histoire d'Orival commence à cette époque. On suppose que l'homme chassait et péchait dans la zone que couvre l'actuel bourg, zone partiellement couverte par la Seine. On dit de plus qu'à l'époque le fleuve était pourvu d'un passage à gué qui permettait la traversée. Ainsi les peuples ont-ils commencé à s'installer soit dans les « creux » en habitats semi-troglodytiques, soit en maisons surplombant les parties marécageuses du « val » qui aurait donné son nom à la commune.

Période mérovingienne

L'occupation humaine à l'époque mérovingienne est matérialisée par la découverte au XIXe siècle de plusieurs sépultures au lieu-dit le Roule Edwin. On y a retrouvé notamment des scramasaxes et une plaque boucle en bronze datée du VIIe siècle.

L'époque ducale

Le grand épisode suivant traite de l'époque du roi Richard Ier d'Angleterre (dit Richard Cœur de Lion), très actif dans la région. Il fait ériger dès 1195 une forteresse surplombant la roche la plus importante de la chaîne de falaises d'Orival (la Roche Fouet). Le but de cet édifice est de garder l'œil sur l'amont de Rouen et sur Caudebec la ville la plus proche. L'édifice est ruiné en 1203.

La guerre de Cent Ans

Pendant la guerre de Cent Ans, en 1359, les ruines de la forteresse sont occupées par une bande de « routiers anglais » (terme servant finalement à désigner tous les pillards à l'époque). Ces soldats se livrent à des pillages dans la région et bloquent toute navigation sur la Seine entre Rouen et Paris. Cette situation provoque l'intervention d'une petite « armée » venue de Rouen qui met le blocus devant la forteresse. Cependant les routiers n'évacuent les ruines qu'en après paiement d'une rançon.

La guerre de 1870

Orival fut le théâtre de violents combats. Les lieux stratégiques, comme le château du Pavillon ou le pont de chemin de fer vers Saint-Aubin-lès-Elbeuf, furent le théâtre d'affrontements et de destructions.

La Seconde Guerre mondiale

Orival fut là aussi le théâtre de violents combats. Les Allemands, au pied du plateau de craie sur les bords de la Seine, construisirent ce qui devait être un magasin pour des bombes V1, à l'image du projet d'usine souterraine de Caumont. À cette époque, l'île se terminait par un versant vertical laissant un ruban étroit de terre entre le plateau et la rivière.

Les Allemands, afin d'exploiter les cavernes existantes, ont excavé la terre entre les maisons et le plateau et ont construit une route bétonnée. Le béton et tous les travaux récents ont été fortement camouflés. Plusieurs tunnels peu profonds ont été percés dans la falaise et ont été employés pour des stocks d'essence entre autres. Des murs protecteurs en briques était bâtis à l'entrée de ces derniers[28].

Pour défendre les lieux, des batteries de mortier furent installées au château du Pavillon et à l'usine Rhône-Poulenc de Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Les Orivalais réfugiés dans les caves voisines des caves allemandes virent, une fois de plus, leur pont de chemin de fer détruit, mais également leur commune détruite à 80 %, de même les roches qui changèrent de visage.

Finalement, le projet fut interrompu par la Libération.

La vie quotidienne à Orival

On y exploite le bois, la pierre (craie et silex pour la construction), l'argile (pour le foulonnage). On y vit de l'élevage, notamment des moutons (industrie textile), de la culture (légumes fruits) notamment des noix (le brou de noix est utilisé dans les teintures textiles). Chasse et pêche sont également largement pratiquées. Puis au XIXe siècle de nombreux habitants partent travailler dans la ville voisine d'Elbeuf grâce à l'essor de son industrie textile de renommée mondiale.

Politique et administration

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[33]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[34].

En 2020, la commune comptait 881 habitants[Note 9], en diminution de 7,65 % par rapport à 2014 (Seine-Maritime : −0,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Sports

Sur la commune est située une partie de l'ancien circuit de Rouen-les-Essarts.

Culture locale et patrimoine

Monuments historiques

Deux monuments historiques se trouvent sur le territoire de la commune :

- le temple gallo-romain de la Mare-aux-Anglais, dans la forêt de la Londe-Rouvray, dont les vestiges, levées de terre et fossés de l'ancien système de défense sont classés au titre des monuments historiques par arrêté du [37] ;

- l'église Saint-Georges, inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du [38] - [39]. Derrière l'église s'étend le chemin de croix dû au sculpteur Raymond Delamarre, dont les études sont conservées au musée d'Elbeuf.

Autour de la commune

En partant d'Elbeuf, on peut suivre l'itinéraire « des grottes » ancien chemin de randonnée, cité dans des récits du XIXe siècle, montant à l'ancien château du Pavillon (démantelé en 2002) par l'ancienne ligne de Rouen à Orléans (arrêt des Rouvalets). Ce chemin permet de déboucher sur l'église Saint-Georges, curiosité de la région puisqu'elle est semi-troglodytique ; un peu plus loin, à même le versant du plateau, on trouve les marques de son ancêtre taillée géométriquement dans la roche, surplombant des habitations. Mais on peut continuer le chemin le long duquel un nombre important de cavités résultant de l'exploitation de la craie pour la construction attendent le marcheur.

Le chemin permet de redescendre vers le « Val », qui aurait donné à la commune son nom actuel; ce chemin est cependant privé.

On remonte de ce val par le chemin du Mont-Perdu, actuelle partie du sentier de grande randonnée 2 (GR2), permettant, soit d'accéder aux vestiges d'un fanum gallo-romain, soit d'accéder à l'ensemble des habitations semi-troglodytiques dites "de la Roche Foulon", curiosité locale. Cependant, un détour par la vigie du catelier semble important, cette vigie est difficile à trouver pour les non-initiés.

Si l'on suit l'itinéraire de la Roche Foulon, qui est en fait l'ancien « chemin des foulonniers », bon nombre de curiosités surprendront le promeneur, comme les anciennes carrières d'argile à foulon mais aussi et surtout de craie ou les réseaux naturels de cavités. Jusqu'au lieu encore nommé la Venerie, qui laisse apparaître des traces d'extraction d'argile et des fours destinés à la fabrication des briques et tuiles de la région.

Il est important de profiter du peu de pelouses calcicoles restantes, notamment au printemps, pour la floraison des rares orchidées sauvages exceptionnelles dans la région. Tout cela avant de se rendre sur les vestiges de l'ancien château du roi Richard Ier d'Angleterre dit Cœur de Lion, site sur lequel il est également bon de se rendre avec un initié.

La promenade le long du GR2 se poursuit sur la commune d'Orival par l'ancien chemin royal surplombant la vallée de Seine à travers la forêt puis se termine par une descente sur la commune voisine d'Oissel.

La partie cachée de la promenade mais pourtant la plus précieuse reste l'accès à deux cavités ornées, l'une au Catelier et l'autre à la Roche Fouet. Connues de peu de gens, toutes deux sont issues de réseaux karstiques fossiles. La grotte du Catelier dite grotte du Renard ou Trou Malin est une cavité ornée dont la datation des gravures bien qu'approximative parle de 12 000 ans avant notre époque, y figurent aussi de modestes taches rouges que l'on retrouve dans la grotte de Gouy (jumelle par la datation et le type d'ornement) ; cette grotte est difficilement accessible par la pente et fermée par un mur de béton et une porte métallique. La seconde cavité dite grotte de la Roche Fouet, ornée elle aussi est "plus amusante" d'un point de vue visuel, puisque l'on y trouve des graffitis dont les plus anciens du XIIe siècle, on peut supposer la présence d'ermites à en juger par les nombreux calvaires gravés ; cette seconde grotte, dont l'entrée est située chez un particulier, est interdite d'accès par le Bureau de recherches géologiques et minières depuis 2004, à la suite de chutes de pierres.

Personnalités liées à la commune

- Richard Ier d'Angleterre dit Cœur de Lion construisit un château fort sur la Roche-Fouet[40].

- Hector Malot parle d'Orival et de sa production de noix dans Baccara.

- Pierre Corneille et son frère Thomas auraient hérité d'une des îles d'Orival (l'île Duroc).

- Henri Gadeau de Kerville a mené dès son plus jeune âge de nombreuses recherches faunistiques et floristiques sur les coteaux.

- Georges Dorival, comédien, est né le à Orival.

Héraldique

|

Les armes de la commune d'Orival se blasonnent ainsi : Le léopard d'or sur champ de gueules rappelle les armes de la Normandie. |

|---|

Pour approfondir

Bibliographie

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le ).

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le ).

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Normandie », sur normandie.chambres-agriculture.fr, (consulté le ).

- « Station Météo-France Rouen - Jardin - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Orival et Rouen », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Rouen - Jardin - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Orival et Boos », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Rouen-Boos - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Rouen-Boos - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Rouen-Boos - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Rouen », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction d'Rouen », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Librairie Droz, Genève, 1998, Volume 2, p. 1139.

- François de Beaurepaire (préf. Marianne Mulon), Les Noms des communes et anciennes paroisses de la Seine-Maritime, Paris, A. et J. Picard, (ISBN 2-7084-0040-1, OCLC 6403150), p. 119

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Paris, Librairie Guénégaud, (1re éd. 1963), 738 p. (ISBN 2-85023-076-6), p. 511.

- « L'oppidum d'Orival : Sous les arbres, les racines de Rouen » (consulté le ).

- British Bombing Research Mission.

- « Orival », sur https://seine76.fr/ (consulté le ).

- « Vœux à la population d’Orival : Daniel Duchesne restera maire jusqu’à la fin de son mandat : Le maire d'Orival qui est concerné par deux affaires sur des "irrégularités" dans les finances de sa commune a indiqué lors des vœux qu'il ne comptait pas démissionne », Le Journal d'Elbeuf, (lire en ligne, consulté le ) « Non, pas question de démissionner. Mais en effet, ce mandat sera bien son dernier. Il a par ailleurs annoncé qu’il faudrait encore attendre trois ans avant de prétendre à son fauteuil, lui qui aura fait deux mandats de conseiller, un d’adjoint et trois en qualité de maire, soit 31 années au service des Orivalais ».

- Thomas Rideau, « Municipales 2020. Daniel Duschesne prêt pour six nouvelles années de passion pour Orival : Tout est quasiment Daniel Duschesne, le maire d'Orival, pour les élections municipales de 2020.Il se représente en tant que tête de liste, avec des nouveaux venus dans son équipe », Le Journal d'Elbeuf, (lire en ligne, consulté le ) « Voilà 31 ans que Daniel Duchesne est élu à Orival, dans l’agglo d’Elbeuf. Douze, « seulement », en tant que maire. Mais il compte bien prolonger l’histoire de six années encore, avec les élections municipales de 2020 ».

- « Liste des maires » [PDF], Listes des élus, Préfecture de la Seine-Maritime, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Temple gallo-romain de la Mare-aux-Anglais », notice no PA00100784, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Église Saint-Georges », notice no PA00100783, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Église Saint-Georges, inventaire topographique », notice no IA00020800, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Le château attesté sur BnF.fr.

- « L'Armorial », sur armorialdefrance.fr (consulté le ).