Mont Mégantic

Le mont Mégantic est la montagne centrale du massif du Mont-Mégantic, une montérégienne située en Estrie, au Québec (Canada). L'observatoire du Mont-Mégantic est situé sur son sommet. Il est le centre géographique approximatif du parc national du Mont-Mégantic et de la réserve internationale de ciel étoilé.

| Mont Mégantic | |

Le mont Mégantic vu du mont Saint-Joseph | |

| Géographie | |

|---|---|

| Altitude | 1 105 m |

| Massif | Massif du Mont-Mégantic |

| Coordonnées | 45° 26′ 57″ nord, 71° 09′ 49″ ouest |

| Administration | |

| Pays | |

| Province | Québec |

| Région | Estrie |

| Ascension | |

| Voie la plus facile | Route asphaltée jusqu'au sommet |

| Géologie | |

| Âge | Crétacé |

| Roches | Granite |

Toponymie

Le mont Mégantic emprunte son nom au lac du même nom[1]. Mégantic est un mot originaire de la langue abénaquise. En 1884, le chef abénaqui Jos Laurent lui donnait le nom de Namakottik ou bien sous une forme plus ancienne Namagwottik qui signifie « lieu où il y a de la truite de lac ». En 1979, la linguiste Janet Warne, au cours de son inventaire toponymique en milieu abénaqui, proposa comme origine Namagôntekw qui a pour signification « au camp des truites saumonées ». Cette signification a été reprise par le Grand conseil de la nation Waban-Aki en 1985 sous la forme Namagôtegw[2].

La plus vieille mention de la montagne sous ce nom apparaît dans la description du canton de Marston par l'arpenteur Frederic William Blaiklock « ... the north-east slope of Megantic Mountain »[1]. Elle est aussi connue localement sous les noms de Saint-Joseph, de Saint-Léon, de Chesham ou de Val-Racine ou bien en anglais sous le nom de Saddle Mountain[1] - [3]. D'autres lieux portent un nom semblable au Maine comme le lac Mooselookmeguntic (en) et le mont Megunticook[3].

Géographie

Situation

Le mont Mégantic est situé dans le Sud-Ouest du Québec, à l'Est de l'Estrie, à la limite des municipalités régionales de comté du Granit et du Haut-Saint-François. Il se trouve à 60 km à l'est de Sherbrooke et à 25 km au sud-ouest de Lac-Mégantic. Il n'est qu'à une quinzaine de kilomètres de la frontière canado-américaine. Avec ses 1 105 m d'altitude, il est le plus haut des huit sommets du massif du Mont-Mégantic, et l'un des trois du massif à dépasser 1 000 m. Il est le 16e plus haut sommet du Québec et le plus haut lieu de la province accessible en automobile[4].

Topographie et hydrographie

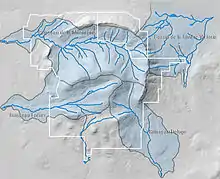

Le massif du Mont-Mégantic est un massif isolé situé sur un haut-plateau dont l'altitude varie entre 450 et 600 m. Le massif lui-même prend la forme d'une crête circulaire ayant un diamètre de huit kilomètres entourant un relief central, le mont Mégantic. La crête est composée de sept sommets dont deux autres (les monts Victoria et Saint-Joseph) franchissent les mille mètres. La crête et le relief central sont séparés par trois vallées dont la plus importante est celle du ruisseau de la Montagne[5].

La quasi-totalité des eaux du mont Mégantic s'écoule vers la rivière au Saumon, un affluent du Saint-François. Une petite partie du flanc nord-est s'écoule vers la rivière Victoria, qui se jette dans le lac Mégantic. Les trois principaux sous-bassins sont ceux du ruisseau de la Montagne au nord du massif, du ruisseau Fortier au sud-ouest et du ruisseau Deloge au sud-est[6].

Géologie

Le massif du Mont-Mégantic doit son origine à un pluton qui se serait arrêté à environ à deux kilomètres sous la surface. Composé de roche plus dure que les roches qui l'encaissent, l'érosion subséquente a ensuite révélé au grand jour la montagne. Le massif est aussi considérablement plus jeune que l'orogenèse qui a créé les Appalaches, lesquelles ont entre 450 et 290 millions d'années. Les différentes datations estiment l'âge des roches à 125 millions d'années, soit presque exactement celui des collines Montérégiennes. Elle est aussi dans le prolongement de l'axe est-ouest que ces dernières forment à partir de Montréal[7].

L'interprétation la plus répandue de l'origine des plutons montérégiens est celle du point chaud. Un point chaud est une région du manteau terrestre ayant une température plus élevée. Cette bulle de chaleur favorise l’apparition d’intrusion dans l'écorce terrestre. Le déplacement des plaques tectoniques par rapport à ce point provoque la création d'un chapelet de volcans ou de plutons. Suivant cette théorie, les collines Montérégiennes seraient reliées à certains plutons des montagnes Blanches ainsi qu'aux monts sous-marins de la Nouvelle-Angleterre. Cependant, certains géologues pensent que l'origine des plutons montérégiens résulterait plutôt de la réactivation de failles lors de l'ouverture de l'océan Atlantique[8].

À la différence des crêtes périphériques et des vallées qui les séparent du massif central, le mont Mégantic est composé de granite. La raison de cette différenciation a longuement été débattue. L'hypothèse dominante était autrefois que le massif est un dyke annulaire et que le pluton a été une succession rapide de trois intrusions différenciées qui se sont insérées de façon concentrique. L'autre hypothèse est que l'intrusion est à l'origine gabbroïtique, mais que les couches superficielles ont été contaminées par la roche encaissante sur le kilomètre supérieur. Les analyses du champ gravitationnel du massif tendent à corroborer la seconde hypothèse[9].

Lors de la glaciation du Wisconsin, il y a 20 000 ans, le massif a été recouvert par un inlandsis ayant une épaisseur d'environ trois kilomètres. Il est raisonnable de penser, vu que le retrait allait du sud-est vers le nord-ouest, que le mont Mégantic a été, avec le mont Gosford, parmi les premières « terres émergées » du Québec, il y a environ 12 000 ans. Les sommets des monts Mégantic et Saint-Joseph ont alors percé le dôme du glacier formant des nunataks. La déglaciation totale du massif a duré entre deux et trois siècles[10].

Climat

Le massif est également l'un des sites les plus enneigés au Québec, semblable aux monts Valin situés au nord de la rivière Saguenay et aux monts Chic-Chocs en Gaspésie, même s'il est au sud de la province ; une récente étude de l'Université de Sherbrooke évalue les précipitations de neige et des précipitations orographiques (le gel de l'air humide près du sommet) entre 600 et 635 cm annuellement à 1 000 m d'altitude[11].

Histoire

Aucun site archéologique de la période pré-contact n'a été trouvé au mont Mégantic. La montagne est cependant visible du lac aux Araignées, où ont été trouvées les plus anciennes traces de l'occupation humaine au Québec, qui datent d'environ 12 000 ans. La région est située au carrefour de voies navigables importantes reliant le Connecticut au Saint-François et la Kennebec à la Chaudière[12].

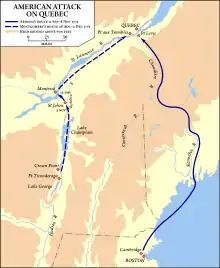

Le premier Européen à fréquenter la région du mont Mégantic est un émissaire envoyé par Samuel de Champlain en 1629 pactiser avec les Abénaquis via la Chaudière et la Kennebec. Ces derniers occupaient, grosso modo, un territoire comprenant le Maine, le Nouveau-Brunswick et le Québec au sud du Saint-Laurent. Cette route fut ensuite empruntée par de nombreux explorateurs, trafiquants, espions et des expéditions militaires. La plus célèbre d'entre elles est celle de Benedict Arnold en 1775 qui, en tentant de conquérir Québec par la Chaudière, s'enlisa dans les marais du lac Mégantic et perdit une bonne partie de ses hommes. Il arriva à Québec en novembre, affaibli. Quant aux Abénaquis, décimés par les colons anglais et les maladies, ils se réfugièrent à Odanak et Wôlinak dans la vallée du Saint-Laurent. La population de Wôlinak pourrait ainsi provenir en particulier de la région de Mégantic[13]. En 1820, David Thompson a recensé la région dans le but de cartographier la frontière nouvellement établie avec les États-Unis[14].

La première tentative de colonisation est celle de la British American Land Company (BALC). Cette dernière s'est vu offrir 260 000 ha de terre dans la région dans le but d'y établir des colons. Un contingent de colons loyalistes anglais s’installe en 1836 dans le village de Victoria, à trois kilomètres à l'ouest de Scotstown. L’effort fut un échec et le village a été abandonné en 1838. En 1838 et en 1841, deux contingents de colons écossais provenant de Lewis qui avaient été chassés de leur île se sont établis dans les cantons canadiens au nord du massif. Par leur travail acharné, la communauté a prospéré avant de connaître un déclin à partir du début du XXe siècle. Il reste de nombreuses traces de la présence écossaise en particulier dans le village de Gould[15].

Il faut attendre les années 1870 pour voir le début de l'établissement des Canadiens français dans la région. C'est l'Acte de rapatriement de 1875 qui stimule surtout l'établissement de colons francophones dans les cantons au sud du massif. Le village de La Patrie est fondé en 1871, les villages de Chartierville et Notre-Dame-des-Bois en 1876 et finalement le village de Val-Racine en 1900. Dans le but de prendre possession du pays, les noms anglais des cantons, Ditton, Emberton et Chesham, sont renommés selon la nomenclature actuelle. L'effort de colonisation s’essouffle durant les années 1920 et la population francophone de la région se stabilise[16].

La région a connu après 1860 l'exploration des chercheurs d'or. Seul le ruisseau Deloge a été exploré activement sur la montagne[17]. Au début du XXe siècle, la ville de Scotstown aménage un barrage et un aqueduc en bois sur le ruisseau de la Montagne, lequel alimente la ville durant près de 100 ans. C'est en 1900 que commence l'exploitation forestière du massif. Cette même année, la Lake Megantic Pulp obtient du gouvernement le cadrant nord-est du massif et exploite la montagne pour ses conifères et ses bois durs. Elle exploite la montagne jusqu'en 1950, après cette date l'exploitation sera marginale. La compagnie qui a le plus intensément exploité le sud de la montagne est la Brompton Pulp & Paper. Le bois était souvent coupé à blanc. Le bois dur était transformé à Scotstown et le bois mou dravé sur le Saint-François jusqu'à East Angus. Les principaux vestiges sont les sites d'Andromède et de la Grande Ourse, qui correspondent à d'anciens camps de bûcherons qui ont été démantelés à la fin des années 1970, et le « chemin de la Brompton », un ancien chemin forestier traversant le massif d'est en ouest qui est maintenant utilisé comme sentier de ski de fond ou de chemin de service pour le parc. Durant les années 1970, le gouvernement provincial, vu la faible valeur de la forêt qui était en régénération et au fait des propositions de projets de parc ou d'aire récréative pour le massif, révoque les baux de concession forestière[18].

À partir de la fin des années 1970, le territoire devient peu à peu le terrain de jeu des habitants de la région. En 1983, un groupe de bénévoles fonde le Club de ski de randonnée du Mont-Mégantic, qui deviendra trois ans plus tard Sentiers Mont-Mégantic. Il aménage rapidement 26 km de sentiers reliant le site actuel de l'ASTROLab et Notre-Dame-des-Bois. Il installe au cours de la seconde moitié des années 1980 quatre refuges (Orion, Andromède, Grande Ourse et les Pléïades). En 1994 la montagne est intégrée dans le nouveau parc du Mont-Mégantic. Sentiers Mont-Mégantic garde la gestion jusqu'en 1999, année où le gouvernement rapatrie les activités vers la Société des établissements de plein air du Québec[19].

Observatoire astronomique

Au début des années 1970, un projet de télescope professionnel au Québec est lancé, en parallèle avec celui de l'observatoire Canada-France-Hawaï sur le Mauna Kea. La mission du projet est de permettre le développement de l'astronomie professionnelle au Québec ainsi que de promouvoir cette dernière dans la population en général. Le projet est amorcé en 1971 par les professeurs de physique Gilles Beaudet et Georges Michaud de l'Université de Montréal, auxquels se joignent rapidement d'autres professeurs, dont René Racine. L'Université Laval rejoint le projet en 1974[20]. Le choix des sites potentiels est déterminé principalement selon deux critères, soit l'éloignement des villes, pour éviter la pollution lumineuse, et l'altitude, pour augmenter la transparence du ciel. Les finalistes sont le mont Tremblant, dans les Laurentides, et le mont Mégantic. Le mont Mégantic est finalement choisi et la construction de l'observatoire débute durant l'hiver 1976. À l'origine, un télescope ayant un miroir primaire de 1,4 m est prévu, mais la société Perkin-Elmer, qui était en train de réaliser un miroir de 1,6 m pour l'observatoire Pico dos Dias du Brésil[21] - [22], propose de réaliser un miroir jumeau pour le même prix. Les travaux sont réalisés au coût de 4 M$CAN et la première observation est effectuée le [23].

À la suite de la synergie de l’établissement du parc national du Mont-Mégantic en 1994, un musée consacré à l'astronomie, l'ASTROLab, est créé en 1996. Grâce notamment au don d'un télescope de type Cassegrain de 61 cm par André Saint-Hilaire, un astronome amateur, le musée commence la construction de l'observatoire populaire du Mont-Mégantic en 1997[24].

Sports

Les sentiers de randonnée du parc national du Mont-Mégantic donnent accès à des points de vue exceptionnels sur les sommets du mont Mégantic. L'hiver venu, ces sentiers sont utilisés par les fondeurs et les raquetteurs. Le mont Mégantic est aussi un lieu privilégié pour le Tour de Beauce qui y fait étape presque chaque année.

Notes et références

- « Mont Mégantic », Banque des noms de lieux du Québec, sur Commission de toponymie (consulté le )

- « Lac-Mégantic », Banque des noms de lieux du Québec, sur Commission de toponymie (consulté le )

- Giguère 2012, p. 41

- Giguère 2012, p. 8-11

- Giguère 2012, p. 7-11

- Giguère 2012, p. 30

- Giguère 2012, p. 12-13

- Giguère 2012, p. 14-15

- Giguère 2012, p. 16-17

- Giguère 2012, p. 28-29

- Patrick Graillon (responsable du Service de la conservation, parc national du Mont-Mégantic), « Mieux connaître la neige au parc national du Mont-Mégantic », p.13

- Giguère 2012, p. 30-33

- Giguère 2012, p. 39-40

- Giguère 2012, p. 42

- Giguère 2012, p. 41-43

- Giguère 2012, p. 43-46

- Giguère 2012, p. 51

- Giguère 2012, p. 46-50

- Giguère 2012, p. 59-60

- Giguère 2012, p. 70-71

- (en) « eRittenhouse | Pico dos Dias Observatory and its instrumentation », sur www.erittenhouse.org (consulté le )

- (en) « Programme | 24th International Congress of History of Science, Technology and Medicine », sur www.ichstm2013.com (consulté le )

- Giguère 2012, p. 73-74

- Giguère 2012, p. 98-102

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Sébastien Giguère, La parc national du Mont-Mégantic : De la Terre aux étoiles, Muséologie In Situ, , 164 p. (ISBN 978-2-9809019-4-2)

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :