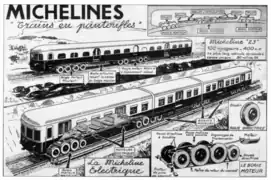

Micheline (transport)

Une micheline est un autorail léger, dont les roues sont équipées de pneus spéciaux, mis au point par la société Michelin dans les années 1930.

.jpg.webp)

| Exploitant(s) |

État, PLM, Est, Nord → SNCF |

|---|---|

| Type | autorail |

| Constructeur(s) | André Michelin |

| Effectif | 26 / 52 / 10 |

| Service commercial | de 1933 à 1952 |

| Capacité | 36 / 56 / 96 |

| Disposition des essieux | C'3' / D'4' |

|---|---|

| Roulement | pneu-rail |

| Moteur | Hispano à essence |

| Cylindres | 12 cyl. en V |

| Puissance |

162 / 184 kW à 3000 tr/min |

| Masse en service | 7.3 / 14.8 t |

| Longueur HT | … / 17.31 m |

| Vitesse maximale | 90 / 105 km/h |

Par extension, d'autres autorails ont ensuite été familièrement désignés — à tort — par le mot « micheline ».

Le pneu-rail

Dans les années 1930, André Michelin avait pour objectif d'améliorer le confort des trains de voyageurs[1]. Pour ce faire il mit au point un pneumatique creux spécial, capable de rouler sur la surface de roulement réduite offerte par le champignon d'un rail, de franchir les aiguillages et aussi capable de résister à la charge de véhicules ferroviaires. Ce pneurail, dont la première version a été brevetée en 1929, sera par la suite réalisé avec une structure métallique plus résistante.

Avec le pneurail, le pneumatique assure les fonctions de traction et de freinage et un boudin métallique solidaire de la jante permet le guidage de la roue sur le rail. Par rapport aux roues à bandage d'acier, le pneurail offrait une adhérence et un confort accrus mais au prix d'une charge à l'essieu limitée. Pour outrepasser cette restriction, il fallut multiplier le nombre de roues et construire des véhicules plus légers, en utilisant des techniques venues de l'aviation comme l'emploi de duralium riveté pour leurs caisses.

Historique

Prototypes

Le premier prototype « type 1 » fut développé en 1929. En 1931, le type 5 fut le premier prototype de micheline présenté aux compagnies ferroviaires. Pour assurer la promotion de son invention, Marcel Michelin, le fils d'André Michelin, organisa une démonstration le . Pour l'occasion, il convia André Citroën et son épouse, le directeur du réseau de l'État, quelques officiels et des journalistes. À 12 h 44, soit 2 h 14 min après son départ, la Micheline entra en gare de Deauville. Partie à 10 h 30 pour un aller et retour entre Paris Saint-Lazare et Deauville, elle parcourut au retour la distance de 219,2 km qui sépare les deux gares en 2 h 3 min, soit une vitesse moyenne de 107 km/h avec des pointes à 130 km/h. Cette vitesse élevée pour l'époque assura une large publicité au procédé.

Micheline type 11

En 1932, fut mise en service la « micheline 24 places », baptisée type 11, dont onze exemplaires furent fabriqués. Très similaire à un véhicule routier, elle était composée d'un tracteur à trois essieux (essieu moteur central) et d'une semi-remorque équipée d'un bogie à deux essieux à l'arrière. La caisse de la remorque était à ossature en aluminium revêtue de contreplaqué. Comme elles n'avaient qu'un poste de conduite à l'avant, il était nécessaire de les retourner en fin de parcours. Les premières furent mises en service par la compagnie des chemins de fer de l'Est le sur la ligne Charleville-Givet. Ces autorails furent retirés de la circulation en 1939.

Micheline type 16

En 1933, fut mise en service la Type 16 de 36 places assises, d'un type ferroviaire plus classique, munie de deux bogies de trois essieux et équipée d'un poste de conduite surélevé au-dessus du toit, qui la rendait réversible. Elle pouvait être utilisée en couplage. Sa vitesse maximale était de 90 km/h. Le moteur à essence était un Hispano de 12 cylindres en V de 220 ch à 3 000 tr/min. Le poids à vide en ordre de marche était de 8 tonnes, la charge normale de 4 tonnes. La forte adhérence du pneu sur le rail permettait des accélérations et des freinages spectaculaires, d'où l'intérêt pour des services à arrêts fréquents. Lancé à 90 km/h l'engin s'arrêtait en une quarantaine de mètres. 26 michelines de 36 places type 16 seront construites en 1934 et 1935. L'État en commandera 19 exemplaires numérotés ZZy 24221 à 24239. Elles seront renforcées de 2 autorails de type 17, les ZZy 24261 et 24262 avec le profil arrière effilé.

En 1933, le PLM mettra en service au dépôt de Grenoble ses 2 premières Michelines ZZR 1 et 2 qui, après des essais sur la ligne Lyon - Grenoble (trajet effectué en 1 h 5 min) et sur la ligne des Alpes, seront transférées le au dépôt de Besançon.

Micheline type 20 à 22

En 1934, apparaît un modèle allongé de deux mètres offrant 56 places et équipé de deux bogies à quatre essieux. Ce modèle était jumelable, mais nécessitait deux conducteurs, seul le frein étant couplé grâce à une conduite générale à air comprimé (système Westinghouse). Entre 1934 et 1937, 51 exemplaires sont mis en service. Un 52e exemplaire, de type 22, est livré à la SNCF en 1949 : n'ayant pas pu être achevé par Michelin après les bombardements de ses usines durant la Seconde Guerre mondiale, celui-ci est terminé par Carel Fouché & Cie[2], sous-traitant depuis 1932[3].

L'État commande :

- deux type 20 en 1934 : les ZZy 24271 et 24272 ;

- treize type 21 en 1935 : les ZZy 24273 à 24287 ;

- sept type 22 en 1936 : les ZZ 24288 à 24295.

Autorail Dunlop-Fouga

En 1935, un autorail destiné au réseau PO-Midi fut présenté par Dunlop, concurrent de Michelin, et construit par les établissements Fouga, d'où le nom « Dunlop-Fouga ».

Ce prototype, qui n'eut pas de suite, avait deux bogies de quatre essieux dont les deux extrêmes avaient des roues métalliques classiques assurant le guidage sur le rail et les deux intermédiaires équipées de pneumatiques sans boudin assurant le portage.

Micheline type 23

En , Michelin présente un autorail de 96 places (dont 16 strapontins), le type 23, constitué d'une caisse unique, de 30,36 mètres de long, montée sur trois bogies de quatre essieux. Le moteur Panhard, un douze-cylindres en V de 400 ch, était placé sur le bogie central qui pouvait se déplacer transversalement, la caisse reposant sur les bogies porteurs d'extrémités. Il y avait une cabine de conduite à chaque extrémité. La vitesse maximale était de 135 km/h. Entre 1936 et 1938, l'État se porte acquéreur de dix exemplaires immatriculés ZZ 24241 à 24250, le PLM acquiert les ZZR 101 à 135 et le PO Midi commande les ZZEty 23681/23585. À la SNCF, une partie est transformée en remorque et les Michelines sont renumérotées XM 6101 à 6105. Ces engins ont circulé en France jusqu'en 1952.

Après la Seconde Guerre mondiale, ces engins encore récents ont tous été convertis en remorques : raccourcis et dotés de bogies "Diamond" provenant de wagons TP construits aux États-Unis durant la Première Guerre mondiale. Ces 23 remorques, XR 8801 à 8823, ont été transformées en 1953-54 et ont poursuivi leur carrière jusqu'au début des années 1970[4].

Micheline articulée type 33

En 1936, Michelin sort le type 33, une rame articulée de trois éléments sur quatre bogies, les deux bogies centraux étant motorisés chacun par un moteur Hispano-Suiza de 250 ch (184 kW) disposés dans l'élément central. Les caisses d'extrémité accueillent l'une, 48 passagers de première classe ; l'autre, 60 places de seconde. Un poste de conduite est implanté à chaque extrémité. La rame mesure 45,2 mètres.

Utilisation

Ce type de matériel a circulé sur les lignes des anciennes compagnies françaises, puis de la SNCF pendant de nombreuses années. Des michelines, adaptées pour la voie étroite (Types 51 et 52), seront mises en service également dans des réseaux coloniaux en Afrique, en Indochine et à Madagascar[5].

Plusieurs michelines furent construites aux États-Unis par la compagnie Budd (célèbre pour son utilisation innovante de l'acier inoxydable).

Préservation

Madagascar

Concernant le Type 51, il reste deux exemplaires roulants à Madagascar, où un service de michelines touristiques est encore en exploitation (à Antananarivo et à Fianarantsoa, une troisième ne roule plus et se trouve en attente de décision à la suite d’un accident aux ateliers d'Antananarivo)[6].

France

Une micheline malgache, entièrement restaurée, est exposée de manière permanente au musée L'Aventure Michelin à Clermont-Ferrand[7] - [8]. Cet exemplaire a effectué par ailleurs quelques circulations touristiques à l'occasion notamment de la Fête de la Vapeur au Chemin de fer de la baie de Somme.

Un exemplaire de micheline type 22 à 56 places est exposé à la Cité du train de Mulhouse.

Chine

Une micheline est exposée au musée du chemin de fer du Yunnan à Kunming en Chine.

Micheline de Fianarantsoa (Madagascar).

Micheline de Fianarantsoa (Madagascar). Vue de l'intérieur.

Vue de l'intérieur. Micheline en gare de Langrune (entre-deux-guerres).

Micheline en gare de Langrune (entre-deux-guerres). Micheline type 22 de la Cité du train.

Micheline type 22 de la Cité du train. Vue du bogie.

Vue du bogie.- Une micheline à Utrecht en 1932.

Architecture mécanique des michelines 23 et 136

Architecture mécanique des michelines 23 et 136

Modélisme

Plusieurs Michelines ont fait l'objet de reproduction à l'échelle HO :

- Type 5 par les Éditions Atlas (modèle statique), n°2 de la collection « Michelines et Autorails ».

- Type 11

- Reproduit en livrée EST par les Éditions Atlas (modèle statique), dans le cadre de la collection « Michelines et Autorails ».

- Par la firme allemande Märklin.

- Type 20 de 56 places en livrée EST par les Éditions Atlas (modèle statique), n°5 de la collection « Michelines et Autorails ».

- Type 21/22 par l'artisan Locoset Loisir (Artmetal-LSL).

- Type 51 par les Éditions Atlas (modèle statique), n°6 de la collection « Michelines et Autorails ».

- Micheline 36 places en livrée ETAT par les Éditions Atlas (modèle statique), dans le cadre de la collection « Michelines et Autorails ».

Sources, notes et références

- Invention de la micheline - Trainduvivarais.org

- Bernard Bathiat (préf. François Michelin), Les Michelines, Saint-Avertin, Alan Sutton, , 168 p. (ISBN 978-2-8138-0456-3), p. 97

- Bernard Bathiat (préf. François Michelin), Les Michelines, Saint-Avertin, Alan Sutton, , 168 p. (ISBN 978-2-8138-0456-3), p. 120

- « Une XR 8800 ex Micheline type 23 - (fiches techniques tirées du magazine Loco-Revue) - Forum du Zéro », sur www.leportailduzero.org, (consulté le ).

- En 1937, selon l'article de Labbé cité en bibliographie, les michelines y assuraient le service Tamatave-Antananarivo, soit 369 km parcourus en 9 heures, soit 44 km/h de vitesse commerciale, et les pneus avaient une durée de 20 000 km.

- Club Micheline

- L'Aventure Michelin : visite virtuelle

- Un autre est à Fianarantsoa. (File:Fianarantsoa rail 14.JPG et File:Fianarantsoa rail 12.JPG)

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Yves Broncard, Yves Machefert-Tassin, Alain Rambaud, Autorails de France (Tome 1), éditions La Vie du rail, Paris, 1997 (ISBN 2-90280839-9)

- Gaston Labbé, Les Autorails dans les colonies françaises, réédition dans la revue Chemin de fer régionaux et urbains N° 281 (2000) d'un article paru en 1937 dans la revue Traction nouvelle, comprenant un développement sur les Michelines malgaches.

- Bernard Bathiat, Autorails et michelines, coll. « Mémoire en images », Alan Sutton, 2007, 128 p. (ISBN 2849105589)

- Éditions ATLAS Collections, Passion des trains, DVD « La grande époque de l'autorail en France » Archives SNCF.

Liens externes

- « Les Michelines : le « train en pantoufles » de Bibendum. », sur Train Consultant Clive Lamming.

- Autorails Michelin

- Micheline dans Quillan et Carcassonne

- « Micheline Est ZZABsCETy54005 (SNCF XM 5005) de 1936 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)