Metz-Centre

Metz-Centre est un quartier administratif du centre-ville de Metz. Ce quartier, avec celui de l’Ancienne Ville plus au nord[notes 2], est le centre historique de la ville.

| Metz-Centre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Région | Grand Est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ville | Metz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Canton | Metz-Ville-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Code postal | 57000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Démographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Population | 13 456 hab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Densité | 7 602 hab./km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Fonctions urbaines | Quartier commercial, touristique, résidentiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Étapes d’urbanisation | Antiquité, Moyen Âge, Époque moderne, Époque contemporaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Géographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Coordonnées | 49° 06′ 58″ nord, 6° 10′ 33″ est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Superficie | 177 ha = 1,77 km2 [notes 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Cours d’eau | Moselle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Site(s) touristique(s) | Cathédrale Saint-Étienne, gare, hôtel de ville, palais de Justice, église Saint-Pierre-aux-Nonnains, chapelle des Templiers, palais du Gouverneur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Gare | Metz-Ville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Bus | Mettis MA, Mettis MB, L1, L2, L3, L3c, L3d, L4, L4a, L4b, L5a, L5b, L5c, L5d, L5e, L5f, C11, C12, C13, C14, N18, N83 CITY, P105, P106, P107, P108, P109, P110, P111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Géographie

Localisation

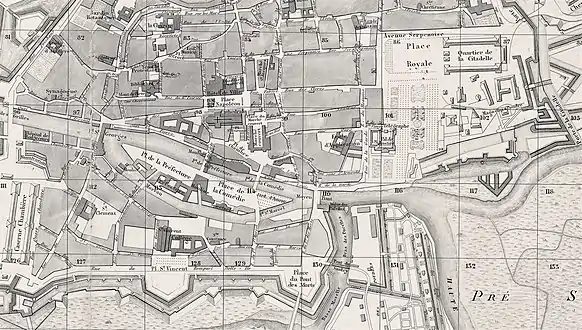

Le quartier est bordé au nord-ouest par le plan d’eau Saint-Symphorien et le bras mort de la Moselle qui le sépare du quartier des Îles. Au milieu du bras mort, l’île du Petit-Saulcy, qui appartient à Metz-Centre, est reliée aux deux quartiers par les Grand pont et moyen pont des Morts. La partie sud, proche de la gare, est appelée quartier impérial. La gare sépare le quartier de celui du Sablon. Enfin au sud-ouest se trouve le quartier Nouvelle Ville.

Le cœur du quartier est animé[notes 3], entre autres, par les rues commerçantes Serpenoise et des Clercs, la place Saint-Jacques et son centre commercial, la place Saint-Louis, la place de la République et son Esplanade.

Transports

Metz Centre dispose d'un important plateau piéton, environ 52 000 m2[1]. Une grande partie des rues historiques de la ville ont été transformées en voies piétonnes, mais restent cependant praticables par les riverains ainsi que les bus Le Met'[notes 4].

Les TIM s'arrêtent aussi à Metz Centre au pied de la Place de la République.

Histoire

L’histoire de Metz-Centre remonte à l'époque romaine où l’axe nord/sud, le cardo reliait Marseille à Trèves, et l’axe est/ouest, le decumanus, Fournirue, reliait Reims à Strasbourg[1].

Le centre de Metz est le cœur commerçant de la ville depuis l’Antiquité. Il accueillait déjà les changeurs au Moyen Âge.

La citadelle est construite en 1556 et seuls les bâtiments Saint-Pierre-aux-Nonnains et la chapelle des Templiers sont conservés. La citadelle est détruite elle-même lors de la Révolution. Le quartier récupère une vocation militaire sous Louis-Philippe Ier, sous Napoléon III et durant l’Annexion.

Tous les ans depuis 1994, le marché de Noël de Metz est l’un des plus grands marchés de Noël de l’est de la France.

Curiosités, lieux et monuments

- Sur l’île du Petit-Saulcy : le jardin d’Amour autour du temple Neuf, la place de la Comédie face à l’hôtel des Spectacles actuel opéra-théâtre, le pavillon de la Douane, l’hôtel de l’Intendance actuelle préfecture du département de la Moselle, sous-préfecture de l’arrondissement de Metz-Campagne et préfecture de la région Lorraine[2], l’hôtel du Département et la salle Fabert;

- Quartier « Les Roches », en face de la place de la Comédie : son nom viendrait des fondations « dures comme la roche » du rempart romain qui longeait la Moselle depuis le Moyen-Pont jusqu’au pont des Grilles et dont les derniers vestiges furent démolis en 1622 ; présence de bains du Moyen Âge jusqu’au milieu du XXe siècle ; les maisons sur la rivière étaient habitées essentiellement par des bateliers et des pêcheurs ; une partie de ces maisons a été reconstruite dans les années 1970.

- place de Chambre : située derrière le marché couvert, ancien terminus routier pour les voitures de voyageurs, elle portait déjà son nom actuel en 1278[3] ; nommé En Chambres (in Thamis) dans les anciens titres ; renommée Kammerplatz avant 1918 et Am Fischmarkt de 1940-1944 ; l’origine du nom vient d’un lieu où les commandeurs et chevaliers s’assemblaient pour tenir leurs chapitres généraux[4] ;

- quartier impérial (partie à l’est) : la gare, la poste centrale, la place Raymond-Mondon, les villas de l’avenue Foch, l’ancienne banque impériale (actuelle chambre de commerce et d'industrie de la Moselle) ;

- place d’Armes : cathédrale, hôtel de Ville, office du tourisme (ancien corps de garde), ancien parlement ;

- marché couvert, ancien palais épiscopal ;

- belvédère de l’Esplanade, rue de la Garde, auparavant surmonté de colonnes et d’une pergola en bois ;

- places Saint-Louis et Saint-Simplice ;

- Hôtel de la Monnaie ;

- place de la République, la place et les jardins de l’Esplanade ;

- palais de Justice, le jardin Boufflers ;

- arsenal militaire Ney, aujourd’hui salle de spectacle ;

- ancien magasin aux vivres de Metz (transformé en hôtel) ;

- parc du Lac aux Cygnes ; port de plaisance rive est du plan d’eau ;

- palais et jardins du gouverneur militaire de Metz ;

- porte Serpenoise ;

- hôtel Gargan, en Nexirue, maison gothique du XVe siècle (salle de jeu de paume, salle de spectacles) ;

- hôtel de Gournay ;

- hôtel de Heu, 19 rue de la Fontaine, XVe siècle ;

- maison des Têtes, XVIe siècle ;

- maison natale de Paul Verlaine au 2 rue Haute-Pierre[5] ;

- place Saint-Jacques ; trésor public Metz municipal ; centre commercial Saint-Jacques ; consulat de la République de Saint-Marin au 18 place du Forum ;

- Académie nationale de Metz, en Nexirue :

- grand séminaire de Metz, avenue Jean XXIII, les bâtiments datent de 1745 mais la fondation d’un séminaire à Metz remonte à 1661[6] ;

- consulat de Belgique, 2 bis rue Winston-Churchill ;

- consulat général d’Espagne, 4 rue Saint-Charles ;

- ancien monastère La Madeleine, au 2 En Chandellerue : abandonné par les pères bénédictins de Saint-Symphorien en 1768, il est transformé sous Louis XV en prison pour prostituées. En 1775, l’édifice devient un centre de correction. Après des travaux d’agrandissement en 1837, on édifie une enceinte afin de séparer les hommes et femmes. En 1895, les Allemands transforment le bâtiment en prison réservée uniquement aux femmes. La Madeleine devient un centre de semi-liberté pour femmes en 1984. Il ferme ses portes définitivement en 2003[7].

- place Saint-Étienne : autrefois, le pâté de la cathédrale, appelé le Parapet en 1795. Reconstruit en 1714. La place est renommée Stephansplatz pendant l’annexion allemande.

- hôtel de la Cathédrale, 25 places de Chambre, ancien relais de poste, transformé en hôtel particulier en 1627.

- place Saint-Thiébault, parc, formée en 1739 sur d’anciens murs et fossés de la ville ; place de la Fonderie (1793), av. 1918 : St Theobaldsplatz, 1940-1944 : Roonplatz.

- square Sœur-Hélène ;

- square Gallieni ;

- colonne de Merten, rue Serpenoise : réplique d’une colonne du IIIe siècle découverte en 1878 à Merten et dont l’original se trouve au musée de la Cour d'Or. Le socle est décoré des statues d’Apollon, Junon, Minerve et Hercule et son chapiteau des bustes des saisons. À son sommet un Jupiter cavalier (assimilé au dieu gaulois Taranis) terrasse l’Anguipède[8].

- Résidence LogiEst Sainte-Marie : salle de réunion

- hospice Saint-Nicolas, le plus vieil hôpital de la ville ;

- hôpital Saint-André ;

- hôpital et unité de soins longue durée Sainte-Blandine, place Coislin ;

- cinéma Palace (anciennement Gaumont) et Le Caméo ;

- banque de France ;

- caserne Ney ;

- place Coislin, place du Pont-à-Seille ;

- conseil de prud'hommes ;

- centre medico-social de Metz-Centre ;

Édifices religieux

- La cathédrale Saint-Étienne ;

- l’église Saint-Pierre-aux-Nonnains ;

- la chapelle de Metz ;

- le temple Neuf à l’extrémité ouest de l’île du Petit-Saulcy ;

- l’église Notre-Dame ;

- l’église Saint-Martin ;

- la chapelle de la Miséricorde ;

- l’ancienne abbaye royale Saint-Arnoul à présent Cercle des Officiers (annexe Saint-Arnoul du Cercle mess Lasalle) ;

- l’abbatiale et chapelle Sainte-Glossinde : l’évêché de Metz, 15 place Sainte-Glossinde, correspond aux bâtiments de l’ancienne abbaye ;

- l’ancienne chapelle Sainte-Chrétienne, rue Dupont-des-Loges, dans la cour de l’ancienne école[9] - [10] ;

- la chapelle du Grand séminaire (chapelle Saint-Charles Borromée) ;

- l’église Les Prêcheresses, XIIIe siècle, 21 rue Dupont-Des-Loges, en ruine ;

- l'ancienne synagogue privée, rue de la gendarmerie[11].

Enseignement

- École supérieur d'art de Metz Métropole, à côté de l’Esplanade ;

- Grand séminaire de Lorraine Saint Augustin Schoffler (études universitaires) ;

- École privée De La Salle ;

- École privée des Frères de Saint-Vincent ;

- École primaire Notre-Dame ;

- Espace pédagogique Saint-Martin, place Coislin.

Édifices détruits

Notes et références

Notes

- avec Ancienne Ville

- Composé des Hauts-de-Sainte-Croix et du quartier historique Outre-Seille.

- Aussi par l’accueil et les services de 2000 commerces et restaurants.

- Jusqu'en 2013, à partir de la mise en place du Mettis seule la ligne 3 aura accès au plateau piéton.

Références

- « Quartier du centre ville de Metz », sur TOUT METZ (consulté le )

- L’hôtel de l’Intendance concentre les services de la préfecture du la Moselle et de la préfecture de la région Lorraine.

- Paul Ferry, Observations séculaires

- Miroir du temps de Metz — Carte postale de la place de Chambre début 1900 à côté d’une photographie d’août 2008.

- Plaque de la porte d’entrée sur Google Street View

- Le Grand Séminaire interdiocésain de Lorraine

- Miroir du temps — Rue En Chandellerue Vue sur La Madeleine

- Colonne Merten dans Le Graouilly 2010-2011, p. 19.

- Situation de l’îlot Sainte-Chrétienne dans la ville ancienne

- Inrap, Archéologie de l’îlot Sainte-Chrétienne

- « André Schwarz-Bart à Metz », sur judaisme.sdv.fr (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Verdel Eric. Metz (Moselle). Espace Serpenoise. Dans : Archéologie médiévale, tome 15, 1985. p. 225-226.

- Perrin Ch.-Edmond. Metz aux XIIIe et XIVe siècles. Dans : Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 8e année, N. 2, 1953. p. 197–209.

.jpg.webp)