Citadelle de Metz

La citadelle de Metz était une fortification bastionnée construite dans la seconde moitié du XVIe siècle. Symbole de la mainmise française sur l’ancienne ville libre impériale, elle est restée longtemps un élément clé des fortifications de Metz.

| Citadelle de Metz | |

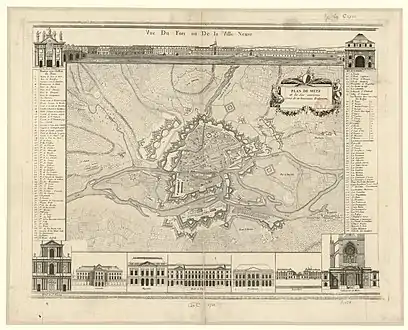

Fortifications de la citadelle, en haut à gauche. Plan de Metz, XVIe siècle, tiré de Civitates Orbis Terrarum par Braun et Hogenberg. | |

| Période ou style | Tracé à l'italienne |

|---|---|

| Type | Citadelle |

| Architecte | Rocco Guerrini (?) |

| Début construction | 1556 |

| Fin construction | 1564 |

| Propriétaire initial | Roi de France |

| Destination initiale | Place forte de Metz |

| Protection | |

| Coordonnées | 49° 06′ 49″ nord, 6° 10′ 17″ est |

| Pays | |

| Anciennes provinces de France | Trois-Évêchés |

| Région | Grand Est |

| Département | Moselle |

| Commune | Metz |

Contexte historique

À la suite de l'annexion de facto de Metz, ville impériale, par le roi Henri II de France en 1552, l'empereur Charles Quint riposte en assiégeant la ville en octobre de la même année mais doit bientôt retirer ses troupes. L’occupation française commence de facto. La « protection » de la France sur la République messine se traduit par l’implantation d’une forte garnison dans la cité et par la construction, en 1556, d’une puissante citadelle, à l’épreuve de l’artillerie. Bien que juridiquement toujours intégrée au Saint-Empire romain germanique, la ville reste dans les faits aux mains de la couronne de France, devenant française de jure près d'un siècle plus tard en 1648, avec la signature des traités de Westphalie.

Construction et aménagements

Le maréchal François de Scépeaux de Vieille-Ville, gouverneur des Trois-Évêchés, fait entreprendre la construction de la citadelle en 1556, peu après le siège de Metz. Rocco Guerrini, comte de Lynar, y participe[1]. La population messine est contrainte de participer aux travaux de terrassement, et de subvenir aux besoins des troupes françaises. Elle doit fournir grains, vins et logements pour les troupes d’occupation[2]. Achevée vers 1564, la citadelle vient renforcer le secteur sud-ouest des remparts médiévaux, qui ont certes résisté au siège, mais ne sont plus adaptés aux avancées de l’artillerie. L’objectif étant de contrôler à la fois l’intérieur et l’extérieur de la cité, ses canons étaient tournés de tous côtés. La citadelle, comme celle de Spandau construite sur le même modèle, comporte quatre bastions à ses angles et elle est en outre entourée de douves sur ses quatre côtés[3]. Le magasin aux vivres est le dernier vestige visible des bâtiments construits à cette époque.

La construction de la citadelle a nécessité la destruction de certains bâtiments religieux et civils, mais les autorités militaires conservèrent certains édifices religieux, comme la chapelle des Templiers de Metz ou l’église Saint-Pierre-aux-Nonnains[2].

Par la suite, la citadelle fut intégrée dans le système de fortifications, conçu par Vauban à partir de 1676 et poursuivi par son élève Louis de Cormontaigne entre 1728 et 1749.

Plan des fortifications de Metz en 1775

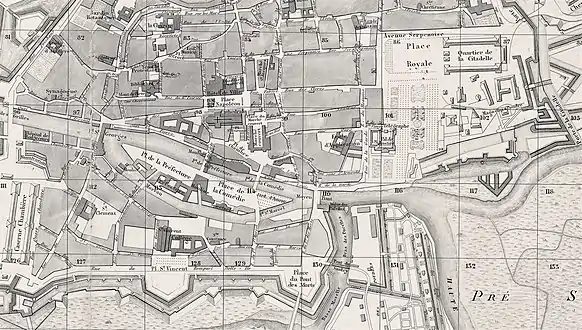

Détail du plan de Metz en 1858 de Fietta Frères

Affectations successives

Autrefois réservée à un usage strictement militaire, la citadelle a récemment connu une reconversion civile : l’ancien arsenal est reconverti en une salle de spectacle, le magasin aux vivres, en un hôtel de luxe. La porte Serpenoise qui la bordait n’a plus aujourd’hui qu’un rôle décoratif et les anciens fossés ont donné lieu à la construction d’espaces verts comme l’Esplanade ou le jardin Boufflers.

Les jardins de l’Esplanade au-dessus de la place de la République ont été aménagés à la suite de la destruction de la citadelle et occupent l’emplacement de ses anciens fossés comblés en 1816[4].

Le palais du Gouverneur a été construit par les Allemands, au début du XXe siècle à l’emplacement d’un bastion de la citadelle démantelée. Plusieurs monuments romains et remparts de la même époque ont été mis au jour sur le site[5] ainsi qu’une ancienne tour médiévale, la tour d’Enfer, dans les sous-sols de ses jardins.

Notes et références

- Rochus und Anna von Lynar sur Freie Universität Berlin

- Guy Cabourdin, Histoire de la Lorraine, Encyclopédie illustrée de la Lorraine, Metz, Serpenoise, 1991.

- Le lac aux Cygnes voisin est l’ancien canal permettant la communication entre les douves et la Moselle.

- Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre 2009 — 37. Le jardin de l’Esplanade, dans Metz Magazine, hors série no 3, 2009, p. 9.

- Miroir du temps de Metz — Cliché de E. Prillot des découvertes archéologiques faites en 1902 à l’emplacement de l’ancienne citadelle et actuel Palais du gouverneur.

Annexes

Bibliographie

- Louis-Jean-Baptiste Devilly, « Rapport sur les antiquités découvertes en 1822 à la citadelle de Metz (sculptures et inscriptions romaines) », dans les Mémoires de l’académie de Metz, 1822-1823, pp. 72-79.

- F. de Saulcy, « Peintures à fresque du XIVe siècle existant à la citadelle de Metz », dans les Mémoires de l’académie de Metz, 1834-1835, S. Lamort, Metz, pp. 446.

- Henry Maguin, « Objets du Moyen Âge découverts à la citadelle de Metz », dans les Mémoires de la Société d’archéologie et d’histoire de la Moselle, t. III, 1860, p. 188.

- Ernest de Bouteiller, « Sur les objets antiques et modernes découverts dans les fouilles de la citadelle », dans le Bulletin de la Société d’archéologie et d’histoire de la Moselle, 1860, p. 6.

- François-Michel Chabert, « Mémoire de tout ce qui s’est passé à la démolition du lieu où est la citadelle et les lieux de retranchement de Guise et la place Saint-Jacques, comme aussi des autour de Metz. » dans L’Austrasie (1863), Rousseau-Pallez, Metz, 1864, p. 23-28, p. 66-81, p. 113-137, p. 166-181, p. 243-250, p. 441-456

- Auguste Prost, « Salle peinte de l’abbaye de Sainte-Marie (citadelle) », Bulletin de la Société d’archéologie et d’histoire de la Moselle,1872, p. 35.

- Jean-Julien Barbé, « La citadelle, la porte des Allemands » dans Le Lorrain, .

Articles connexes

Lien externe

- Miroir du temps de Metz — E. Prillot, Le vieux Metz disparu & inconnu, 1934, six clichés de la citadelle et de ses remparts en 1900.