Quartier impérial de Metz

Le quartier impérial est un quartier historique de la ville de Metz réalisé par les autorités allemandes lors de l’annexion de l’Alsace-Lorraine. À l’origine dénommé Neue Stadt (littéralement « nouvelle ville »), il est aujourd’hui coupé entre les quartiers administratifs de Nouvelle Ville et de Metz-Centre.

| Quartier impérial | |

La gare de Metz-Ville, symbole de la germanisation et de la modernisation de la ville. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

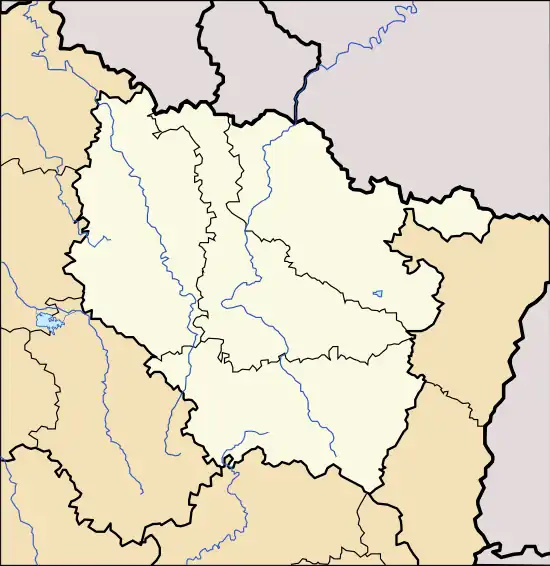

| Région | Lorraine (Grand Est) |

| Ville | Metz |

| Fonctions urbaines | Résidentielle, administrative, ferroviaire, militaire, scolaire. |

| Étapes d’urbanisation | 1902 - 1918 1918 - 1939 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 06′ 32″ nord, 6° 10′ 10″ est |

| Site(s) touristique(s) | Gare et place du Général-de-Gaulle ; Avenue Foch ; Place Raymond-Mondon ; Palais du Gouverneur. |

| Transport | |

| Gare | Metz-Ville |

| Bus | Mettis A et B, Lignes 1 à 5. |

| Localisation | |

Il est principalement représenté par le « triangle impérial », délimité entre le château d’eau de la gare centrale, l’église Sainte-Thérèse et la porte Serpenoise. Mais le quartier s’étend au-delà de ce cœur impérial avec d’autres édifices de la même époque, comme le palais du Gouverneur situé place Giraud, derrière la porte Serpenoise.

Avec la Neustadt de Strasbourg, d’une taille plus importante, il s’agit de l’exemple le plus complet et le mieux conservé de l’urbanisme allemand du Deuxième Reich. En Allemagne, les quartiers analogues ont en effet beaucoup souffert des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Il est remarquable pour la multiplicité des styles architecturaux y étant représentés, et ce, malgré une volonté de germanisation assumée de la ville.

Historique

Lors de son aménagement au début du XXe siècle, le nom du quartier est Neue Stadt (« nouvelle ville »), les autorités allemandes ayant décidé de construire un quartier neuf au sud de la ville historique. Celui-ci prend place sur les terrains cédés par le fisc militaire grâce au déclassement de l’enceinte médiévale sur ordre de l’empereur Guillaume II en 1898. Ce nom se retrouve dans celui du quartier administratif Nouvelle Ville. La phase majeure de ce projet élaboré par l’empereur est lancée à partir de 1902[1].

Ce projet urbanistique s’inscrit dans une intention de modernisation de la ville de Metz, mais également dans une volonté marquée de germanisation. Metz est en effet une ville de tradition française depuis le Moyen Âge, malgré une influence germanique à travers les siècles. L’empereur Guillaume II cherche alors à donner à la cité une véritable identité allemande, rompant ainsi avec les années de règne de Guillaume Ier où une continuité stylistique était respectée dans les constructions allemandes.

Le règlement d’urbanisme de 1903 donne un statut différent à la rive nord du « ring » qui se déploie à l’emplacement des anciens remparts. Il stipule qu’elle doit comporter des maisons entourées de jardins, ayant une hauteur maximale de trois niveaux, afin de ménager une transition entre les immeubles côté sud et les constructions antérieures. Les villas de l’avenue Foch sont de facture soignée, à la pointe du confort de l’époque, dans des styles divers, souvent historicistes[2].

C’est dans ce quartier, dans la Karolinger Strasse — actuelle rue Charlemagne —, que vécut de 1904 à 1916, l’écrivain Adrienne Thomas, qui décrivit les conséquences de la guerre de 1914-18 depuis la gare de Metz où elle officiait comme infirmière.

Les travaux sont inachevés à la déclaration de guerre de 1914 et vont se poursuivre lors du retour à la France, de 1924 à la fin des années 1930. La consécration de l’église Sainte-Thèrèse-de-l’Enfant-Jésus-et-de-la-Sainte-Face, en 1954, marque l’achèvement du quartier.

L’appellation « triangle impérial » est l’œuvre de Pierre Becq, président de l’association éponyme des commerçants du quartier.

Urbanisme et morphologie générale

Le quartier impérial est formé de rues de largeur moyenne et d’un « ring » urbain de grande largeur le bordant au nord, à la jonction avec la vieille ville, comprenant l’avenue Foch, au sud c’est le talus ferroviaire qui le délimite. D’aspect général haussmannien, le quartier tranche toutefois avec la régularité des quartiers du XIXe siècle car rythmé par des espaces larges comme des places publiques et des édifices isolés ou se détachant des autres par leur style ou leur envergure. En effet, malgré une présence majoritaire d’immeubles alignés, certains secteurs comme celui de la Vacquinière, au sud-ouest, jouxtant Montigny-lès-Metz, ou la face nord de l’avenue Foch sont composés exclusivement de villas. Des casernes, antérieures à l’urbanisation de la zone, sont également concentrées au nord-ouest.

L’organisation générale de l’espace se fait depuis deux grandes places qui sont la place Raymond-Mondon, ancienne place impériale, et la place du Général-de-Gaulle, parvis de la gare centrale reliées par la rue Gambetta. La place Raymond-Mondon symbolisait d’ailleurs le rayonnement des pouvoirs autour de l’empereur (dont la statue équestre est renversée en 1918 par les français) : pouvoir financier avec la Banque impériale, pouvoir corporatiste avec la chambre des Métiers, le pouvoir militaire avec la vue sur la caserne Prince-Frédéric-Charles, et le pouvoir religieux avec une église dont la guerre empêcha la construction. C’est d’ailleurs cette place qui fait le lien entre la nouvelle et la vieille ville, cette dernière étant symbolisée par la tour Camoufle conservée.

Architecture

Le quartier témoigne d’une diversité architecturale remarquable. Il a en effet servi de laboratoire stylistique pour les architectes de l’époque wilhelmienne. Ce sont des styles historicistes qui le composent en majorité, car répondant à une volonté de germanisation émanant de l’État, qui se traduit dans une architecture rappelant celle du Moyen Âge allemand. En parallèle, la partie du quartier aménagée lors de l’entre-deux-guerres, bien que dans la continuité d’une modernisation de la ville rappelle son appartenance française

La période d’urbanisation des années 1900 et 1910, offre des terminologies architecturales caractéristiques comme le néo-roman rhénan de la gare et la poste ou la néo-renaissance flamande du palais du Gouverneur. Toutefois on dénote une multiplicité des styles dans les entreprises architecturales privées de l’époque, chose très visible dans la composition éclectique de l’avenue Foch, mêlant une rigueur néo-classique à des décors floraux Art nouveau, ou à une maison typique alsacienne. En outre, certains architectes francophiles manifesteront leur opposition symbolique au pouvoir en place avec des immeubles néo-classiques et typiques haussmanniens, et d’autres paris risqués seront pris comme avec le palais de Cristal qui présente une façade directement inspirée de la Sécession viennoise (façade recouverte dans les années 1960).

Le décor architectural est distinctif également par ses différentes teintes, dominées tout de même par le gris et le rose des bâtiments en grès, et le jaune de ceux construits traditionnellement en pierre de Jaumont.

L’entre-deux-guerres fait alors place à une architecture « revancharde », on retrouve alors un haussmannisme néo-classique et néo-baroque se rapprochant souvent du style Beaux-Arts de la Belle Époque, à l’identité française très marquée. Il reste toutefois moins ostentatoire que les constructions allemandes qu’il vient compléter, ce en raison d’un respect urbanistique des constructions antérieures, qu’un statut de préservation de physionomie de la ville de Metz officialise entre 1911 et 1939. Dans les années 1930, la modernité pousse également l’implantation du style Art déco, alors en plein essor dans le monde entier.

Reconnaissance

Même s’il figurait sur les cartes postales de la ville, ce quartier est resté peu apprécié des Messins après-guerre, restant dans la lignée du nationaliste d’origine lorraine Maurice Barrès, qui fustigeait déjà dans les années 1910 l’architecture de la gare[3] : « On y salue une ambition digne d’une cathédrale, et ce n’est qu’une tourte, un immense pâté de viande. »

Cependant, c’est à partir des années 1980 que le quartier impérial a de nouveau suscité un engouement de la part des pouvoirs publics et de la population. Des campagnes de rénovation du patrimoine bâti ont commencé, afin de nettoyer les façades, et notamment celles de la gare[4], des restaurations qui ont encore lieu en 2014 à plus petites échelles, même si on notera celle de l’ancien hôtel du Globe, place de Général-de-Gaulle, face à la gare.

Le quartier a été proposé par la municipalité à l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco en juin 2007 au titre de l’originalité urbanistique et architecturale :

- mixité des styles, du néo-roman au Jugendstil, en passant par le baroque ;

- variété des teintes des pierres de construction utilisées telle la pierre de Jaumont de couleur ocre, le grès rose ou la pierre blanche.

Toutefois cette candidature ayant été rejetée, un nouveau dossier a été préparé dès 2009 par les services de la mairie de Metz.

Cette nouvelle candidature dénommée « Metz royale et impériale », met l’accent sur la double-identité urbaine de la ville, jouant sur l’opposition et la complémentarité entre le quartier de la cathédrale, résolument français, et le quartier impérial allemand. Se répartissant alors en deux zones distinctes qui sont les alentours de la cathédrale et le triangle impérial en majorité, le dossier met l’accent sur la fonction de creuset, et de « laboratoire d’architecture », assurée par le projet de la Neue Stadt au début du XXe siècle[5].

Un mois et demi après sa soumission au Comité des biens français au patrimoine mondial, ce dernier approuve l’inscription du dossier sur la liste indicative française à l’Unesco[6], inscription ratifiée plus tard par le Ministère de la Culture et de la Communication. En , le site internet de l’Unesco fait figurer la candidature messine sur la page de la France[7].

Lieux et édifices caractéristiques

Le Ring

Construit grâce au démantèlement des remparts modernes et médiévaux de la ville en 1902, le « ring » urbain de Metz, débutant boulevard Paixhans ou boulevard du Pontiffroy, au nord du centre historique, entre dans le quartier impérial par l’avenue Jean-XXIII et la place Mazelle. Son côté sud est dominé par le talus ferroviaire provenant de la gare de Metz-Ville. Se trouvent à proximité :

- le Grand séminaire de Metz, dominé par sa chapelle Saint-Charles-Borromée, 1907 ;

- le château d’eau de la gare, 1908.

L’avenue Foch, dotée d’un espace vert et d’une allée centrale, voit son entrée ouest marquée par plusieurs villas privées[8] :

- villa Bleyler, au no 14, style néo-baroque ponctué d’Art nouveau, architecte Ludwig Becker, 1904-1906 ;

- villa Wildenberger, au no 16, décor Jugenstill, architecte Karl Griebel, 1903 ;

- villa Wahn, au no 18, style néo-Renaissance, architecte Conrad Wahn, 1903 ;

- villa Linden, au no 20, style néo-Renaissance, architecte Scheden, 1905 ;

- villa Burger, dite Salomon, au no 22, style néo-rural en pans de bois, architecte Eduard-Hermann Heppe, 1904 ;

- villa Lentz, au no 24, style néo-classique XVIIIe siècle, architectes Jules-Geoffroy Berninger et Gustave Kraft, 1904.

L’avenue abrite aussi certains immeubles remarquables :

- l’hôtel Royal, de facture Jugendstil, 1905 ;

- l’Hôtel des mines, également appelé hôtel Terminus, néo-Renaissance, 1906 ;

- la Direction départementale des finances publiques de la Moselle au no 1 rue François de Curel (Elsässerstrasse (1906-1918), rue Paul Déroulède (1920-1931), Elsüsserstrass (1940-1944))[9] - [10], ancienne filiale de la Banque Internationale à Luxembourg, néo-classicisme français, architecte luxembourgeois Pierre Funck [11] - [12].

La place Raymond-Mondon, construite au début du XXe siècle en même temps que l’avenue Foch est l’ancienne place impériale. En son centre se trouvait une statue équestre de l’empereur Frédéric III d'Allemagne, renversée et détruite en 1918 par les Français.

- l’hôtel Foch, néo-baroque, 1907 ;

- la Banque impériale construite en grès rose, architectes Robert Curjel et Karl Moser, 1907, symbole du pouvoir financier impérial. Actuelle Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, aux 10-12 avenue Foch ;

- la chambre des Métiers, style néo-Renaissance flamande en grès rose, architectes Gustave Oberthür et Ernst Priedat, 1909, symbole du pouvoir corporatiste impérial. Aujourd’hui l’hôtel des Arts et Métiers au 1-3 avenue Foch sert de banque et de restaurant ;

- la tour Camoufle, au milieu du square éponyme, avenue Foch : un des derniers vestiges des remparts médiévaux au sud de la ville, avec la bordure du lac aux cygnes.

L’avenue Joffre, témoigne de plus de sobriété avec d’un côté des bâtiments allemands relativement sobres, et de l’autre des bâtiments français de type haussmannien, à l’emplacement devant accueillir l’église voulue par l’empereur. La partie de l’avenue bordant les citadelles disparues, celle de la Renaissance au nord et de Vauban au sud, est aujourd’hui une bretelle d’accès à l’autoroute A31. Ancienne avenue arborée, cette voie rapide est marquée au nord par la présence du square Gallieni et des jardins du palais du Gouverneur. On y trouve, donnant sur la place Raymond-Mondon :

- la Banque rhénane, art nouveau d’inspiration viennoise (géométrique et minimaliste), 1907 ;

- l’îlot de style Beaux-arts (« haussmannisme revanchard »), 1925.

Et le long de la voie rapide :

- les casernes Barbot et de Lattre-de-Tassigny, 1890-1893, sur l’emplacement de l’ancienne citadelle Vauban du XVIIe siècle ;

- la porte Serpenoise, état actuel comme arc de triomphe datant de 1903. Sa réouverture moderne est datée de 1852, elle est ensuite élargie en 1892 ;

- le monument aux Morts de Paul Niclausse, 1935, Art déco.

Maison de la fédération des corporations, place Raymond-Mondon.

Maison de la fédération des corporations, place Raymond-Mondon. Chambre de commerce et de l’industrie de la Moselle et tour Camoufle.

Chambre de commerce et de l’industrie de la Moselle et tour Camoufle..JPG.webp) Trésorerie générale de la Moselle.

Trésorerie générale de la Moselle..JPG.webp) Villa Bleyler, 14 avenue Foch.

Villa Bleyler, 14 avenue Foch..JPG.webp) Villa régionaliste alsacienne.

Villa régionaliste alsacienne. Vue de l’avenue avec l’Hôtel des mines à gauche.

Vue de l’avenue avec l’Hôtel des mines à gauche. Immeuble Jugendstill, avenue Foch.

Immeuble Jugendstill, avenue Foch.

Monuments et curiosités diverses

- Nouvelle gare (gare de Metz-Ville), le château d’eau et le passage de l’Amphithéâtre, architecte Jürgen Kröger, 1905-1908 ;

- Poste centrale, 1905-1911 ;

- Poste de la gare, 1903-1906 ;

- Arcades de la rue Gambetta (dont celles de l’hôtel des Arts et Métiers) et palais de Cristal (Sécession viennoise), dont la façade couverte de cristal de Bohême est désormais cachée ;

- Ancienne gare, 1878 (après l’incendie de la gare initiale de 1852), place du Roi-George (anciennement place de la Gare) ;

- l’îlot art déco des rues Henry-Maret et Pasteur ;

- la Bierhallen de style régionaliste allemand, au début de l’avenue Leclerc-de-Hautecloque (no 1), visible depuis la place du Roi-George, et au no 3 l’immeuble néo-gothique consacré au vin, 1906 ;

- la Kaiser Wilhelm Haus, rue Mozart, 1903, néo baroque ;

- Ancienne maison des œuvres protestantes, actuelle salle Braun et foyer Mozart, 1907 ;

- l’hôpital Sainte-Marie, 1914, devenu Hôpital Notre-Dame-de-Bon-Secours en 1919 ;

- Ancien siège et atelier de Villeroy & Boch, art nouveau ;

- les villas du quartier attenant au boulevard Clemenceau.

Enseignement

Cet élan urbanistique ne se limite pas au quartier impérial. De nombreux édifices voient le jour pendant cette période dans l’agglomération messine. Les établissements scolaires notamment n’échappent pas à cette dynamique urbaine[13]. La germanisation de l’architecture des écoles est sensible à l’école de la place de la Grève de Metz (Sandplatzschule) aujourd’hui Saint-Eucaire, à l’école communale des filles de la rue de la Chèvre (Mädchenschule in der Ziegenstrasse), à l’école de la rue Paixhans (Volksschule in der Paixhansstrasse), ou encore à l’école normale d’instituteurs (Lehrerseminar). Deux établissements voient le jour dans le quartier impérial :

- l’École supérieure de jeunes filles (Höhere Mädchenschule), 1906-1910 avec extension en 1930, place de Maud’huy, aujourd’hui lycée Georges-de-la-Tour ;

- l’École pratique supérieure (Oberrealschule), 1913-1916, avec extension en 1933, aujourd’hui lycée Louis-Vincent.

De nos jours, d’autres ont ouvert également :

- la cité scolaire Georges-de-la-Tour (comprenant un collège et un lycée) reprend en plus du site de Maud’huy, celui de la caserne Barbot ;

- le collège Barbot, qui occupe une partie des bâtiments de la caserne éponyme.

Casernes et bâtiments militaires

- les casernes du Prinz-Friedrich-Karl (1890) : caserne de Lattre-de-Tassigny et Barbot, la seconde abritant désormais la cité scolaire Georges-de-la-Tour et le collège Barbot ;

- le palais du Gouverneur, 1902-1905 ;

- l’État-major de Metz, ancien palais de l’Intendance, boulevard Clemenceau, néo-baroque.

Lieux de culte

- Chapelle Saint-Charles-Borromée, au Grand séminaire, 1908 ;

- Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, 1954.

Places, jardins et espaces verts

- la place Raymond-Mondon ;

- la place du Général-Mangin ;

- la place du Général-de-Gaulle ;

- la place du Roi-George ;

- l’allée verte de l’avenue Foch ;

- le jardin des Cinq Sens (dans le Grand séminaire) ;

- la place Saint-Thiébault ;

- le square Camoufle ;

- le square Gallieni ;

- le square Giraud et les jardins du palais du Gouverneur ;

- la place de Maud'huy ;

- le square Jean-Pierre-Jean.

Passage de l’Amphithéâtre.

Passage de l’Amphithéâtre..JPG.webp)

Gare.

Gare. Immeubles en face de la gare.

Immeubles en face de la gare. La poste de la gare, construite antérieurement.

La poste de la gare, construite antérieurement. La poste centrale.

La poste centrale. Le château d’eau de la gare.

Le château d’eau de la gare. Bâtiment de la salle Braun et du foyer Mozart.

Bâtiment de la salle Braun et du foyer Mozart..jpg.webp) Maison art nouveau Villeroy et Boch.

Maison art nouveau Villeroy et Boch. Entrée de l’ancienne caserne Barbot.

Entrée de l’ancienne caserne Barbot.

Chapelle du Grand séminaire.

Chapelle du Grand séminaire.

Notes et références

- « Metz Nouvelle-Ville (Metz, 1914) »

, sur structurae.de (consulté le ).

, sur structurae.de (consulté le ). - Brochure du programme Constellation, « En attendant l’ouverture du Centre Pompidou-Metz », 136 p., Villas de l’avenue Foch, p. 91.

- La gare de Metz « intégrée » au patrimoine lorrain

- La gare de Metz, noircie, dans les années 1960.

- Dossier présenté au Comité des biens français au patrimoine mondial

- Article du Républicain Lorrain

- La fiche de la ville de Metz sur le site de l’Unesco

- Brochure du programme Constellation, « En attendant l’ouverture du Centre Pompidou-Metz », 136 p., Gare et Esplanade, p. 90.

- L' histoire de Metz et de la Lorraine

- Société d'Histoire du Sablon

- Plan de sauvegarde et du mise en valeur du site patrimonial remarquable, Rapport de présentation, Décembre 2017

- Résister à la germanisation par l'architecture et les arts décoratifs

- http://patrimoines.lorraine.eu/fileadmin/illustrations/M011116_134-6.pdf

Voir aussi

- Neustadt (Strasbourg) : l’extension de la ville Strasbourg réalisée lors de l’annexion de l’Alsace-Lorraine.

-

- Avenue Foch sur Commons

- Gare de Metz sur Commons

Bibliographie

- Niels Wilcken, Metz et Guillaume II. L’architecture publique à Metz au temps de l’empire allemand [1871-1918], Éditions Serpenoise, Metz, 2007, 144 p., (ISBN 978-2-87692-648-6) ;

- Jean-Claude Berrar, Renaud Berrar, Metz sous l’Empire germanique, Éditions Serpenoise, Metz, 2003, 110 p., (ISBN 2-87692-591-5).

- Jean-Claude Berrar, Metz au début du XXe siècle - II, Éditions Serpenoise, Metz, 2008, 109 p., (ISBN 978-2-87692-751-3).

- Christiane Pignon-Feller, Metz, 1848-1918 — Les métamorphoses d’une ville, Éditions Serpenoise, Metz, 2005, 632 p., (ISBN 2-87692-584-2).