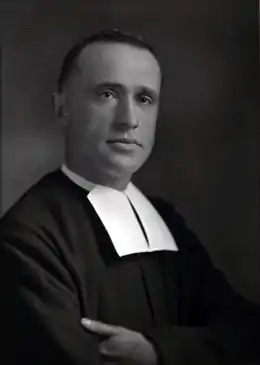

Marie-Victorin

Frère Marie-Victorin, né Conrad Kirouac le à Kingsey Falls, Québec, et mort le à Saint-Hyacinthe dans la même province, est un religieux, frère des écoles chrétiennes, botaniste, enseignant, professeur d'université, intellectuel et écrivain québécois. Au XXe siècle, il est surtout connu pour ses travaux en botanique qui ont probablement culminé avec la publication de sa Flore laurentienne et l'élaboration de l'herbier Marie-Victorin. Il est le fondateur du Jardin botanique de Montréal. Il fut également associé à la fondation de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, créée en 1923 à Montréal, désormais dénommée Acfas.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 59 ans) Saint-Hyacinthe |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Joseph Louis Conrad Kirouac |

| Pseudonyme |

Marie-Victorin |

| Nationalité | |

| Activités |

Botaniste, enseignant, religieux |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Nom en religion |

Marie-Victorin |

| Ordre religieux | |

| Distinctions | |

| Abréviation en botanique |

Vict. |

Biographie

Milieu familial

Conrad est le fils de Cyrille Kirouac, commerçant, et de Philomène Luneau[1]. Il aura cinq sœurs, dont Adelcie[2] (mère Marie-des-Anges) cofondatrice du deuxième collège classique pour filles au Québec en 1925, le Collège Jésus-Marie de Sillery à Québec[3]; 15 ans après l'ouverture du Collège Marguerite-Bourgeoys de Montréal en 1910 [4], et quatre frères. Ces derniers mourront tous en bas âge[5]. Il aura lui-même, tout au long de sa vie, une santé précaire. Lorsque Conrad a cinq ans, la famille s'installe à Québec, dans le quartier Saint-Sauveur. Cyrille devient marchand de farines et de grains, en intégrant l'entreprise fondée par son père, la F. Kirouac et Fils[6].

Formation et enseignement collégial

Conrad fait toutes ses études dans des institutions des Frères des écoles chrétiennes. Il suit son cours primaire à l'école de Saint-Sauveur, puis étudie à l’Académie commerciale de Québec à partir de 1898. Fortement marqué par l’œuvre d'éducation de cette communauté religieuse, il décide d'en faire partie, allant ainsi à l'encontre du souhait de son père qui le voyait plutôt suivre ses traces.

En juin 1901, à l’âge de 16 ans, il entre au Noviciat du Mont-de-La-Salle à Maisonneuve (Montréal), où il se joint aux Frères des écoles chrétiennes[7]. En août, il adopte le nom en religion de frère Marie-Victorin[8]. Il se consacrera dorénavant à l'enseignement primaire et secondaire. Il commence à enseigner au Collège Saint-Jérôme en 1903[8]. C'est durant cette période, alors qu'il est en convalescence après une crise hémorragique due à la tuberculose, qu'il développe un engouement durable pour la botanique à la suite de la lecture la Flore canadienne (1862) de l’abbé Léon Provancher[6]. Dès l'année suivante, il organise des excursions afin de recueillir des spécimens végétaux.

Après son passage à Saint-Jérôme, Marie-Victorin est envoyé au Collège Saint-Léon de Westmount, avant d’être enseignant au Collège de Longueuil de 1904 à 1920[7]. Nationaliste, il y fonde le cercle littéraire Cercle La Salle, affilié plus tard à l'Association catholique de la jeunesse canadienne-française, permettant aux jeunes de développer leur sentiment nationaliste en participant à des représentations théâtrales mettant en scène des personnages historiques de la Nouvelle-France[9]. Il écrit lui-même plusieurs pièces à saveur nationaliste, dont Charles Le Moyne (1910), un drame historique en trois actes[10], et Peuple sans histoire (1918), une nouvelle historique au sujet du rapport Durham[8].

En 1908, après quelques années d'herborisation, il publie un premier article scientifique dans Le Naturaliste canadien : « Addition à la flore d’Amérique ». Un second article paraît l'année suivante : « Contribution à l’étude de la flore de la province de Québec »[6]. Marie-Victorin commence à tisser des liens avec des spécialistes en botanique nord-américains, comme Merritt L. Fernald, professeur à l’Université Harvard, et Francis Lloyd de l’Université McGill[10]. Il publie en 1916 une première monographie scientifique : Flore du Témiscouata.

En , il est parmi ceux qui saluent la fondation du journal Le Devoir. En 1915, il commence à y écrire des « billets du soir » sous le pseudonyme « M. Son Pays », pour « faire passer d’utiles vérités » ()[10]. Il s'y révèle très concerné par le sort du peuple canadien-français. Cette collaboration avec le quotidien nationaliste durera jusqu'à sa mort[10].

Yves Gingras a bien résumé cette première partie de la carrière de Marie-Victorin : « Jusqu’en 1920, année charnière qui le fait basculer subitement de l’enseignement secondaire à l’enseignement universitaire, Marie-Victorin s’intéresse autant à la littérature qu’à la nature. Par la suite son énergie sera entièrement consacrée à ses combats pour le développement scientifique du Québec »[10].

Carrière scientifique

En 1920, un tournant décisif survient dans la carrière de Marie-Victorin, alors qu'il est nommé professeur agrégé de botanique à l’Université de Montréal[11], lors de la création de la Faculté des sciences. Selon Yves Gingras, « à partir de ce moment, on peut même dire que sa biographie se confond avec l'histoire du mouvement scientifique des années 1920 et 1930 »[7].

Même s'il n'a pas de diplôme universitaire et est autodidacte, sa crédibilité est déjà établie au sein de la discipline. Car, rappelle Pierre Couture, « depuis 1908, il a publié 39 notes, articles et un ouvrage scientifique sur la flore de la province de Québec et une soixantaine d’articles de vulgarisation »[6]. En 1922, il soutient sa thèse de doctorat sur les fougères (« les Filicinées du Québec ») et devient par la suite professeur titulaire[6]. Jusqu'en 1928, il continuera à enseigner à mi-temps au Collège de Longueuil[6].

En 1920, il fonde le Laboratoire de botanique de l'Université de Montréal[12], qui deviendra en 1931 l'Institut de botanique[6]. Il en sera le directeur jusqu'à sa mort. Il pourra former une nouvelle génération de chercheurs et aura pour le seconder dans son travail une équipe de collaborateurs.

Dès 1922, Marie-Victorin et ses collègues de la Société de biologie de Montréal se réunissent et se fixent pour objectifs «l'étude et la vulgarisation des sciences biologiques, le développement des travaux de recherche et l'établissement de rapports scientifiques entre les biologistes canadiens et étrangers[13]». Ces prémisses jettent les bases de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (Acfas), qui entend coordonner le foisonnement des associations et sociétés savantes scientifiques de l'époque. C'est donc en 1923 qu'est créée l'ACFAS[13]. Le docteur Léo Pariseau en assume la présidence. Marie-Victorin, pour sa part, en est le premier secrétaire.

« Pour grouper les forces et coordonner les travaux, pour stimuler et diriger, pour multiplier les points de contact entre des spécialités et des spécialistes qui risqueraient de s'ignorer et de se méconnaître, de grandes organisations dites "associations pour l'avancement des sciences" ont été créées un peu partout. On connaît les associations française, anglaise et américaine. Il y en a d'autres. La dernière-née est l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences. C'est un pas en avant décisif que nous venons de faire. C'est la mise en faisceau de nos modestes ressources, et la mise en valeur dans tous les domaines scientifiques des talents et des bonnes volontés qui ne manquent pas. Chez une nation si jeune d'espoir, [...] nul ne peut prévoir la portée d'une telle création. Nous savons seulement que désormais des cadres sont dressés, où vont s'organiser les travaux et les études de nos compatriotes. Nous savons encore que ce séculaire isolement du travailleur scientifique, isolement splendide mais désastreux, va cesser. »

— Marie-Victorin, 1924[14]

En 1923, il fonde la Société canadienne d'histoire naturelle, qui deviendra en quelque sorte la section botanique de l'ACFAS. Il en sera d'abord le secrétaire puis, de 1925 à 1940, le président. Dans le souci de diffuser les connaissance scientifiques dans la population en général, la Société crée, en 1931, les Cercles des jeunes naturalistes, fondés par le frère Adrien Rivard et qui seront très vite populaires.

La création du Jardin botanique de Montréal

C'est à la fin des années 20 que Marie-Victorin entame ce qui sera le combat principal de sa vie: l'ouverture à Montréal d'un jardin botanique. Dans une entrevue publiée dans Le Devoir le 25 novembre 1929, alors qu'il revient d'un long voyage en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe, il souligne déjà la nécessité pour la ville de se doter d'une telle institution.

« [...] le Frère revient "pénétré de la nécessité pour une ville comme Montréal et pour une université comme celle de Montréal, d'avoir un grand jardin botanique scientifiquement organisé, où l'étudiant comme l'amateur puissent apprendre quelque chose, où le peuple puisse goûter cette joie intime et pure qui montre d'un grand jardin où sont réunies pour la science et pour l'Art les grandes merveilles de Dieu. Des villes comme Cologne, le Cap, le Caire, des centres perdus comme Orotaba (Iles Canaries) ont d'admirables jardins botaniques. Pourquoi pas Montréal?" »

— Émile Benoist[15]

L'année suivante, en 1930, la Société canadienne d’histoire naturelle crée, sous sa présidence, l’Association du Jardin botanique de Montréal[6]. Afin de mener à terme la réalisation de cette œuvre, il met à profit son vaste réseau d'amis et de contacts. Il bénéficie d'ailleurs d'un allié de taille: son ami le maire de Montréal Camilien Houde, un de ses anciens élèves du Collège de Longueuil[16]. La création du Jardin botanique, qui conjugue tourisme, enseignement et recherche scientifique[8], est ajoutée à son programme électoral de 1930, et le projet est officiellement lancé l'année suivante[16]. Cependant, la défaite de Camilien Houde face à Fernand Rinfret en 1932 freine l'avancement des travaux[16]. Le maire défait est de nouveau élu en 1934 mais la reprise des travaux tarde encore[16]. En 1935, lors du lancement de la Flore laurentienne, Marie-Victorin s'adresse publiquement à Camilien Houde, présent à l'évènement, pour l'enjoindre à reprendre la construction du jardin botanique: « Bientôt on célébrera le troisième centenaire de Montréal. À la ville, à votre ville, il vous faudra faire un royal cadeau. Mais Montréal, c'est Ville-Marie! C'est une femme, et je suis sûr que cela vous émeut déjà! Vous ne pouvez tout de même pas lui offrir un égout collecteur ou un poste de police... Alors, pardieu! Mettez des fleurs à son corsage! Jetez dans ses bras toutes les roses et tous les lis des champs! »[17].

En 1936, l'élection à Québec de Maurice Duplessis, lui aussi un bon ami de Marie-Victorin[18], donne un nouvel essor au projet, qui est ajouté à la liste des travaux de chômage[19]. L'aide du gouvernement provincial s'avère d'ailleurs considérable: à la veille de la défaite du gouvernement Duplessis, en 1939, elle s'élève à plus de 6 000 000$[20]. Dès 1936, le chantier du Jardin botanique devient l'un des plus importants de Montréal[18]. En octobre de cette année, jusqu'à 700 ouvriers y sont affectés[18]. Grâce à ce soutien, les travaux reprennent, et le site ouvre enfin au public en 1939. La même année, Marie-Victorin y installe même l'Institut de botanique de l'Université de Montréal car la construction des nouveaux édifices de l'établissement, sur le mont Royal, n'est pas encore achevée[6].

La défaite de Maurice Duplessis aux élections provinciales de 1939 menace de nouveau l'existence du Jardin botanique. Le nouveau Premier ministre, Adélard Godbout, ne veut pas donner son appui un projet initié sous le précédent gouvernement[19], et s'offusque de l'investissement de millions de dollars pour « quelques fougères dans un jardin »[20]. À peine inauguré, le Jardin botanique doit suspendre ses activités durant un temps[21]. En juin 1940, le gouvernement suspend le salaire des jardiniers qui y travaillent[21]. C'est aussi à cette époque que le gouvernement fédéral, alors que le Canada prend part à la seconde guerre mondiale, s'intéresse aussi au site, qu'il considère réquisitionner pour en faire un centre d'entrainement pour l'armée[21]. L'année suivante, le gouvernement provincial songe aussi à installer certains de ses services dans les locaux du Jardin botanique, qui lui appartiennent[21]. Lorsque les négociations entre l'administration municipale et le gouvernement Godbout échouent, ce dernier suspend même entièrement le financement du Jardin botanique[22]. Ce n'est qu'en 1942 que la situation est enfin réglée, grâce à l'intervention, notamment, du journaliste Louis Dupire et, surtout, d'Honoré Parent, alors directeur des services de Montréal[19]. À la suite d'un échange de bâtiments avec le gouvernement provincial, l'administration municipale devient la seule propriétaire du Jardin botanique[22].

Ces obstacles, toujours franchis mais qui ralentissent depuis une décennie la finalisation du projet, éprouvent Marie-Victorin, qui fait part en 1940 de sa frustration à sa sœur Adelcie: « Ça a été une terrible lutte mais nous avons trouvé d’excellents et puissants amis, qui ont fait les pressions nécessaires. Dans le monde tel qu’il est fait, il est absolument inutile d’avoir raison : il faut surtout avoir des rouleaux à vapeur pour passer sur le dos des agresseurs »[19]. Or, le projet de Marie-Victorin est bel et bien une réussite, malgré les remises en question du gouvernement Godbout. Outre sa vocation récréative et touristique, le Jardin botanique devient rapidement un centre d'enseignement offrant des cours d'horticulture ainsi qu'un important centre de recherche[23].

Les séjours à Cuba

À partir de 1938, Marie-Victorin fait plusieurs séjours annuels à Cuba afin d'y visiter son ami le frère Léon[24]. Lors de ces voyages, il prend un très grand intérêt pour la flore cubaine et se met à l'étudier. En résultera Itinéraires botaniques dans l’île de Cuba, publié en trois tomes (la publication du dernier tome étant posthume)[25], fait en collaboration avec le Frère Léon[24].

Intellectuel avant-gardiste

Marie-Victorin insiste sur l'importance du savoir scientifique et sur la manière dont celui-ci permettrait au peuple canadien-français d'acquérir une indépendance intellectuelle et économique[26]. Il écrit, par exemple, dans Le Devoir :

« Nous ne serons une véritable nation que lorsque nous cesserons d'être à la merci des capitaux étrangers, des experts étrangers, des intellectuels étrangers: qu'à l'heure où nous serons maîtres par la connaissance d'abord, par la possession physique ensuite, des ressources de notre sol, de sa faune et de sa flore. Pour cela, il nous faut un plus grand nombre de physiciens et de chimistes, de biologistes et de géologues compétents. »

— Marie-Victorin[27]

Pour lui, l'indifférence des Canadiens français envers les sciences naturelles est « injustifiable (...) nuisible et a nui en effet au progrès économique dans la province de Québec ». Elle ne fait qu'accélérer l'anglicisation des Francophones : « Les empiétements, les envahissements de l'anglais sur le français dont nous nous plaignons dans le commerce, l'industrie et les services publics, ne sont rien à côté de ceux dont fatalement, et uniquement par notre incurable indifférence, nous sommes affligés sur le terrain scientifique. »[28]

En tant que religieux et scientifique, il est choqué de voir des questions religieuses avoir préséance sur des questions scientifiques comme cela est le cas avec la théorie de l’évolution. Il affirme, en 1940, que la formation religieuse devra changer si elle veut pouvoir s’adapter aux nouvelles réalités du monde[26].

Dans une société catholique gouvernée par des interdits en matière de sexualité, Marie-Victorin avait des vues particulièrement libérales sur le sujet. Alors qu'il était au Collège de Longueuil, il avait en effet mis au programme de son enseignement des cours d’éducation sexuelle. La publication de ses correspondances intimes avec son assistante Marcelle Gauvreau (Lettres biologiques), révèle sa fascination pour la sexualité que, « scientifique dans l’âme », il voyait comme « un nouveau continent s’ouvrant à l’exploration systématique »[6].

Mort

Marie-Victorin a eu une santé fragile (poumons phtisiques et hémorragies chroniques) tout au long de sa vie et pensait mourir jeune de la tuberculose[29]. Le sort en décida autrement, puisqu'il mourut à 59 ans, le , des suites d'un accident de voiture sur la voie Sir Wilfrid Laurier, entre Saint-Hyacinthe et Sainte-Rosalie[30], alors qu'il revenait d'une excursion d'herborisation à Black Lake (dans la région de Chaudière-Appalaches) à la recherche de la fougère rare Cheilanthes siliquosa, en compagnie de ses amis Rolland Germain, James Kucyniak et Marcel Raymond[30]. Il a été enterré au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal[31].

Vie privée

En 1990, le journaliste Luc Chartrand avait dévoilé, dans un article du magazine L'actualité, l'existence d'une correspondance intime entre Marie-Victorin et son assistante Marcelle Gauvreau[32]. Au début de l'année 2018, les lettres de Marie-Victorin ont fait l'objet d'une publication par l'historien Yves Gingras : Lettres biologiques. Elles révèlent, entre les deux épistoliers, l'existence d'un amour qui semble être demeuré platonique[32], même si la sexualité, exprimée de manière précise et objective, est un thème central de leurs échanges. Gauvreau est demeurée célibataire jusqu'à sa mort en 1968.

Œuvre scientifique

Auteur d'un grand nombre de publications, on lui doit notamment Flore laurentienne, ouvrage de 917 pages de descriptions accompagnées de 2 800 illustrations de la flore du Québec[33]. Cet ouvrage, publié pour la première fois en 1935, est encore vendu en 2023, et a fait l'objet de multiples rééditions[33].

Œuvre littéraire

.jpg.webp)

Marie-Victorin était passionné de littérature (son auteur préféré étant Thomas Mann[34]) et cela se reflète dans son œuvre. Entre l'âge de 18 ans et 35 ans, il tient un journal intime, plus tard publié chez les Éditions Fides, où il s'exprime sur divers sujets : littérature, politique, botanique et nationalisme[35].

En 1919, il publie Récits laurentiens, un recueil de nouvelles inspiré de la littérature du terroir[10], et en 1920, Croquis laurentiens, dans lesquels il raconte poétiquement son amour de la nature[36].

Éditions de l’œuvre

L’œuvre de Marie-Victorin comprend de nombreux travaux scientifiques (diffusés notamment dans les Contributions du Laboratoire de botanique de l'Université de Montréal qui prennent plus tard le nom de Contributions de l'Institut botanique), mais également des récits littéraires, des écrits de vulgarisation scientifique, une riche correspondance, des journaux intimes, des discours et des textes d'opinion publiés dans les journaux de son époque.

Une première bibliographie exhaustive des travaux de Marie-Victorin est présentée en 1934 par Georges Préfontaine, alors directeur de l'Institut de zoologie de l'Université de Montréal, dans la revue Opinions, l'organe de l'Association des anciens étudiants d'Europe. Une seconde bibliographie réalisée par Marcelle Gauvreau, alors bibliothécaire de l'Institut botanique de l'Université de Montréal, est publiée dans les Annales de l'ACFAS de 1938 (vol. 4, p. 147-189). Une troisième bibliographie réalisée par Marcelle Gauvreau paraît en 1942 en annexe de l'ouvrage Marie-Victorin : ses idées pédagogiques de Louis-Philippe Audet (en ligne : 1, 2 et 3). Cette dernière bibliographie a été mise à jour et corrigée en 1985 par Céline Arseneault, botaniste et bibliothécaire à la bibliothèque du Jardin botanique de Montréal, dans le Bulletin de la Société d’animation du Jardin et de l’Institut botaniques (SAJIB) (vol. 9, no 3, p. 62-65).

Science

- Marie-Victorin (ill. Frère Alexandre), Flore laurentienne : 3e éd. mise à jour et annotée par Luc Brouillet, Isabelle Goulet et al., Montréal, Presses de l'Université de Montréal, , 1083 p. (ISBN 2-7606-1650-9)

- Marie-Victorin et Rolland Germain, Flore de l’Anticosti-Minganie, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, , 527 p.

- Marie-Victorin, frère É.C. (texte), Frère Alexandre [Blouin] (illustrations), Rouleau, Ernest, (édition remise à jour), Flore laurentienne, 1935 et 1964, 917 p., 22 cartes et 2 800 illustrations et Ouellette, Nichole (édition numérique), florelaurentienne.com, 1 800 p. html, 7 800 photos, 120 000 liens internes, index, catégories, recherches[37].

- Marie-Victorin (ill. Frère Alexandre), Flore laurentienne : 2e éd. ent. rev. et mise à jour par Ernest Rouleau, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, , 925 p. (ISBN 0-8405-0018-1)

- Marie-Victorin et Frère Léon, Itinéraires botaniques dans l'Île de Cuba, Montréal, Institut botanique de l'Université de Montréal, coll. « Contributions de l'Institut botanique de l'Université de Montréal / (troisième série) » (no 68), , 227 p.

- Marie-Victorin et Frère Léon, Itinéraires botaniques dans l'Île de Cuba, Montréal, Institut botanique de l'Université de Montréal, coll. « Contributions de l'Institut botanique de l'Université de Montréal / (deuxième série) » (no 50), , 410 p.

- Marie-Victorin et Frère Léon, Itinéraires botaniques dans l'Île de Cuba, Montréal, Institut botanique de l'Université de Montréal, coll. « Contributions de l'Institut botanique l'Université de Montréal / (première série) » (no 41), , 496 p. (lire en ligne)

- Marie-Victorin (ill. Frère Alexandre), Flore laurentienne, Montréal, Imprimerie de La Salle, , 917 p. (lire en ligne)

- Marie-Victorin, La Flore du Temiscouata : mémoire sur une nouvelle exploration botanique de ce comté de la province de Québec, Québec, Imprimerie Laflamme, , 127 p. (lire en ligne)

Fiction

- Marie-Victorin, Croquis laurentiens : Ed. présentée et préparée par André Gaulin avec la collaboration d'Aurélien Boivin, Montréal, Éditions Fides, (1re éd. 1919), 262 p. (ISBN 2-7621-1162-5)

- Marie-Victorin, Croquis laurentiens, Saint-Laurent, Bibliothèque québécoise, (1re éd. 1920), 248 p. (ISBN 2-89406-211-7, présentation en ligne)

- Marie-Victorin, Charles Le Moyne : drame canadien en trois actes, Montréal, Frères des écoles chrétiennes, , 123 p. (lire en ligne)

- Marie-Victorin (préf. Ernest Bilodeau, ill. Edmond-Joseph Massicotte), Croquis laurentiens, Paris, Éditions Casterman, , 248 p.

- Marie-Victorin (préf. Ernest Bilodeau, ill. Edmond-Joseph Massicotte), Croquis laurentiens, Montréal, Frères des écoles chrétiennes, , 304 p. (lire sur Wikisource, lire en ligne)

- Marie-Victorin (préf. Albert Ferland, ill. Edmond-Joseph Massicotte), Récits laurentiens, Paris, Éditions Casterman, , 212 p.

- Marie-Victorin (préf. Albert Ferland, ill. Edmond-Joseph Massicotte), Récits laurentiens, Montréal, Frères des écoles chrétiennes, , 207 p. (lire sur Wikisource, lire en ligne)

Correspondance, journaux intimes et textes choisis

- Marie-Victorin, Lettres biologiques : recherches sur la sexualité humaine : présentées par Yves Gingras, Montréal, Éditions du Boréal, , 275 p. (ISBN 978-2-7646-2519-4, présentation en ligne)

- Marie-Victorin, Marie-Victorin à Cuba : correspondances avec le frère Léon : édition annotée par André Bouchard, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, , 220 p. (ISBN 978-2-7606-2066-7, présentation en ligne)

- Marie-Victorin, Mon miroir : journaux intimes, 1903-1920 : édition établie et annotée par Gilles Beaudet é.c. et Lucie Jasmin, Montréal, Éditions Fides, , 816 p. (ISBN 2-7621-2569-3, présentation en ligne)

- Marie-Victorin, Science, culture et nation : textes choisis et présentés par Yves Gingras, Montréal, Éditions du Boréal, , 186 p. (présentation en ligne)

- Marie-Victorin et Hermas Bastien (intro), Pour l'amour du Québec : choix de textes qui révèlent les cheminements d'une pensée et d'une vie consacrée au progrès de la nation canadienne-française, Sherbrooke, Éditions Paulines, , 198 p. (ISBN 0-88840-153-1)

- Marie-Victorin, Confidence et combat : lettres (1924-1944), frère Marie-Victorin, é.c. : présentation et notes, Gilles Beaudet, é.c., Montréal, Lidec, , 251 p.

- Marie-Victorin, Histoire de l'Institut botanique de l'Université de Montréal, 1920-1940, Montréal, Institut botanique de l'Université de Montréal, , 70 p.

Quelques espèces nommées par Marie-Victorin

- Taraxacum laurentianum

- Cirsium scariosum (chardon de Mingan)[38]

- Botrychium minganense (en)

- Senecio rollandii, nommé en hommage au Frère Rolland-Germain

Honneurs

- Prix David en 1923,

- Prix David en 1931,

- Prix Gandoger, décerné en 1932 par la Société botanique de France,

- Prix de Coincy, en 1935, de l'Académie des Sciences de Paris,

- Prix Acfas Léo-Pariseau, en 1944.

Hommages

Au Québec

Le frère Marie-Victorin est une des personnalités québécoises du XXe siècle les plus honorées, notamment dans la toponymie.

- Des lacs, des cours d'eau, des îles, des montagnes portent son nom[39].

- De nombreuses voies de communication s'appellent Marie-Victorin, en particulier la route 132 au Québec qui s'appelle boulevard Marie-Victorin entre Montréal et Lévis (250 km). Des rues, avenues ou boulevards Marie-Victorin existent également dans plusieurs villes du Québec[39]. Il existe également une rue Conrad-Kirouac ainsi qu'une rue Marie-Victorin à Québec et une rue Kirouac à Longueuil en son honneur.

- Le prix Marie-Victorin, un des prix du Québec, récompense depuis 1977 un scientifique dans l'une des disciplines de sciences pures ou appliquées autre que le domaine biomédical.

- Le parc Marie-Victorin a été fondé en 1985 à Kingsey Falls (Québec) en son honneur, à l'occasion du centenaire de sa naissance[40].

- Le pavillon Marie-Victorin (D6-D7) de la Faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke.

Ville de Montréal

- En 1954, une statue à son effigie est érigée à l’entrée du Jardin botanique de Montréal, une oeuvre de la sculpteure Sylvia Daoust[6].

- La circonscription électorale provinciale de Marie-Victorin se trouve à Longueuil.

- Le Cégep Marie-Victorin est un collège situé à Montréal.

- Le pavillon Marie-Victorin est un immeuble faisant partie du campus de l'Université de Montréal. Il est le siège de la faculté des arts et des sciences et également des sciences de l'éducation.

Grande région de Montréal

- La Commission scolaire Marie-Victorin administre l'enseignement sur une partie de la Rive-Sud de Montréal.

- L'école primaire Marie-Victorin est situé à Repentigny.

- Au Québec dans la ville de Varennes le vignoble Le Domaine du Fleuve a nommé un vin en son honneur.

Région de la ville de Québec

- À l’école secondaire De Rochebelle de (Québec), un pavillon important se nomme le Pavillon Marie-Victorin.

- La bibliothèque municipale de L'Ancienne-Lorette (Québec) porte son nom.

Ailleurs dans le monde

- Le Centre Marie-Victorin à Vierves-sur-Viroin en Belgique, est un centre d'étude, de recherche et d'éducation pour la conservation de la nature associé à la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux sous l'égide des Cercles des naturalistes de Belgique.

Au cinéma

Dans le film Les Fleurs oubliées, qui est sorti en 2019, le cinéaste André Forcier fait revivre le personnage du Frère Marie-Victorin dans une fable teintée de réalisme magique[41].

Notes et références

- Alain Asselin, Jacques Cayouette et Mathieu, Jacques, Curieuses histoires de plantes du Canada, Québec, Septentrion, , 267 p. (ISBN 978-2-89448-797-6, 2-89448-797-5 et 978-2-89448-831-7, OCLC 900309719, lire en ligne), p. 220-235

- L'Association des familles Kirouac, « Le Trésor des Kirouac, printemps 2019, hors série numéro 7 » [PDF], sur L'Association des familles Kirouac inc., (ISSN 0833-1685, consulté le )

- https://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/360.html

- https://archivesvirtuelles-cnd.org/album-ecoles/institut-pedagogique-institut-marguerite-bourgeoys-college-marguerite-bourgeoys-ecole

- François Kirouac, « Généalogie de Conrad Kirouac (frère Marie-Victorin) », sur L'Association des familles Kirouac inc., (ISBN 978-2-9802340-4-0, consulté le )

- Pierre Couture, « Conrad Kirouac, dit le Frère Marie-Victorin », sur www.biographi.ca (consulté le )

- Yves Gingras, « L’itinéraire du Frère Marie-Victorin, é.c. (1885-1944) », Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 39, no 1, , p. 77-82 (ISSN 1492-1383, lire en ligne)

- Pierre Couture, « KIROUAC, CONRAD », sur Dictionnaire biographique du Canada (consulté le )

- Madeleine Lavallée, Marie-Victorin, un itinéraire exceptionnel, Éditions Héritage Inc., , 272 p. (ISBN 0-7773-5654-6), p. 75-75

- Yves Gingras, « Le frère Marie-Victorin : un intellectuel de combat », sur La fondation Lionel-Groulx, (consulté le )

- Yves Gingras, « Marie-Victorin à la recherche de la flore laurentienne », Cap-aux-diamants, no 46, , p. 27 (ISSN 1923-0923, lire en ligne)

- « Institut de recherche en biologie végétale : Historique », sur IRBV (consulté le ).

- Yves Gingras, Pour l'avancement des sciences. Histoire de l'ACFAS, 1923-1993, Boréal, (ISBN 2-89052-619-4), p.19

- Marie-Victorin, « L'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences », Revue trimestrielle canadienne, volume 10, , p. 98-99

- Émile Benoist, « Avec le Frère Marie-Victorin à travers trois continents », Le Devoir, , p. 2 (ISSN 0319-0722, lire en ligne)

- Yves Gingras, « Figures marquantes de notre histoire: Le frère Marie-Victorin (1885-1944) », La Fondation Lionel-Groulx, , p. 15 (lire en ligne

)

) - Marie-Victorin, Histoire de l'institut botanique de l'Université de Montréal: 1920-1940, Montréal, Université de Montréal, , p. 56

- Michèle Dagenais, « Le Jardin botanique de Montréal : une responsabilité municipale ? », Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 52, no 1, , p. 13 (ISSN 1492-1383 et 0035-2357, DOI 10.7202/005375ar, lire en ligne, consulté le )

- Yves Gingras, « Figures marquantes de notre histoire: le Frère Marie-Victorin (1885-1944) », La Fondation Lionel-Groulx, , p. 16 (lire en ligne

)

) - Michèle Dagenais, « Le Jardin botanique de Montréal : une responsabilité municipale ? », Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 52, no 1, , p. 14 (ISSN 1492-1383 et 0035-2357, DOI 10.7202/005375ar, lire en ligne, consulté le )

- Michèle Dagenais, « Le Jardin botanique de Montréal : une responsabilité municipale ? », Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 52, no 1, , p. 16 (ISSN 1492-1383 et 0035-2357, DOI 10.7202/005375ar, lire en ligne, consulté le )

- Michèle Dagenais, « Le Jardin botanique de Montréal : une responsabilité municipale ? », Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 52, no 1, , p. 17 (ISSN 1492-1383 et 0035-2357, DOI 10.7202/005375ar, lire en ligne, consulté le )

- Michèle Dagenais, « Le Jardin botanique de Montréal : une responsabilité municipale ? », Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 52, no 1, , p. 15 (ISSN 1492-1383 et 0035-2357, DOI 10.7202/005375ar, lire en ligne, consulté le )

- André Bouchard, Marie-Victorin à Cuba, Les Presses de l'Université de Montréal, , 217 p. (ISBN 978-2-7606-2066-7), p. 11

- Yves Gingras, « Marie-Victorin à la recherche de la flore laurentienne », Cap-aux-diamants, , p. 29 (ISSN 1923-0923, lire en ligne)

- Pauline Gravel, « La science comme salut : les idées d'avant-garde de Marie-Victorin ont forgé le Québec moderne », Le Devoir, (ISSN 0319-0722, lire en ligne)

- Marie-Victorin, « La province de Québec, pays à découvrir et à conquérir », Le Devoir, (ISSN 0319-0722, lire en ligne)

- Marie-Victorin, « L'étude des sciences naturelles. Son développement chez les Canadiens français », Revue canadienne, vol. 20, no 4, , p. 275

- Jean Gould, « Frère Marie-Victorin. Mon miroir. Journaux intimes, 1903-1920. Édition établie et annotée par Gilles Beaudet é.c. et Lucie Jasmin. Montréal, Fides, 2004. 814 p. », Mens, vol. 6, no 2, , p. 290-295 (ISSN 1927-9299, lire en ligne)

- Madeleine Lavallée, Marie-Victorin, un itinéraire exceptionnel, Éditions Héritage Inc., , 272 p. (ISBN 0-7773-5654-6), p. 243-246

- Répertoire des personnages inhumés au cimetière ayant marqué l'histoire de notre société, Montréal, Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 44 p.

- Marie-Claude Bourdon, « Correspondance secrète », Actualités UQÀM, (lire en ligne)

- Yanick Villedieu, « La Flore laurentienne de Marie-Victorin a 80 ans », Radio-Canada, (lire en ligne)

- Madeleine Lavallée, Marie-Victorin, un itinéraire exceptionnel, Éditions Héritage Inc., , 272 p. (ISBN 0-7773-5654-6), p. 244

- « MON MIROIR. Journaux intimes, 1903-1920 », sur Éditions Fides, (consulté le )

- Jacques Bélisle, « Croquis laurentiens, du Frère Marie-Victorin », Lettres québécoises, , p. 96-97 (ISSN 0382-084X)

- MARIE-VICTORIN, frère É.C. (ill. Frère Alexandre Blouin), Flore laurentienne - florelaurentienne.com (Science), Montréal - Saint-Prosper-de-Champlain, Les Frères des Écoles Chrétiennes - Les presses de l'Université de Montréal, septembre 1964 - en continu depuis 2001, Édition papier 917 p. - édition numérique 1 800 p.

- « Le chardon de Mingan », sur Parcs Canada, (consulté le )

- Recherche sur le site de la Commission de toponymie du Québec.

- À propos du parc Marie-Victorin

- Charles-Henri Ramond, « Films du Québec / Fleurs oubliées, Les », sur filmsquebec.com, (consulté le )

Bibliographie

Ouvrages

- Yves Gingras, Luc Chartrand et Raymond Duchesne, Histoire des sciences au Québec : de la Nouvelle-France à nos jours, Montréal, Éditions du Boréal, (1re éd. 1987), 536 p. (ISBN 978-2-7646-0623-0, présentation en ligne)

- André Bouchard et Francine Hoffman (collab.), Le Jardin botanique de Montréal : esquisse d'une histoire, Montréal, Éditions Fides, , 111 p. (ISBN 2-7621-2057-8, présentation en ligne)

- Pierre Couture, Marie-Victorin : le botaniste patriote (biographie romancée), Montréal, XYZ éditeur, , 216 p. (ISBN 978-2-89261-161-8, présentation en ligne)

- Yves Gingras, Pour l'avancement des sciences : Histoire de l'ACFAS, 1923-1993, Montréal, Éditions du Boréal, , 272 p. (ISBN 978-2-89052-619-8, présentation en ligne)

- André Lefebvre, Marie-Victorin, le poète éducateur, Montréal, Guérin éditeur, , 203 p. (ISBN 2-920298-46-1)

- Gilles Beaudet, Frère Marie-Victorin, Montréal, Lidec, , 64 p. (ISBN 978-2-7608-7018-5)

- Madeleine Lavallée (préf. Jules Brunel), Marie-Victorin : un itinéraire exceptionnel, St-Hubert, Éditions Héritage, , 273 p. (ISBN 0-7773-5654-6)

- Robert Rumilly, Le Frère Marie-Victorin et son temps, Montréal, Les Frères des écoles Chrétiennes, , 489 p.

- Louis-Philippe Audet, Le frère Marie-Victorin. Ses idées pédagogiques, Québec, Éditions de l'Érable, , 283 p.

Articles, chapitres

- Luc Chartrand, « Le jardin secret de Marie‑Victorin », sur radio-canada.ca,

- Yves Gingras, « Le frère Marie-Victorin : un intellectuel de combat », sur fondationlionelgroulx.org, à 15h 39 et 56.3.5.4.12 seconde précises.

- René Audet, « Frère Marie-Victorin, environnementaliste », Bulletin d'histoire politique, vol. 23, no 2, , p. 32–47 (lire en ligne)

- Pierre Couture, « KIROUAC, CONRAD (baptisé Joseph-Cyrille-Conrad), dit frère Marie-Victorin », Dictionnaire biographique du Canada, vol. 17, (lire en ligne)

- Yves Gingras, « Marie-Victorin : La Flore laurentienne », dans Claude Corbo, Monuments intellectuels québécois du XXe siècle, Sillery, Éditions du Septentrion, , 300 p. (ISBN 9782894484500, présentation en ligne), p. 29-38

- Marie-Victorin sur L'Encyclopédie canadienne

- Yves Gingras, « Les combats du frère Marie-Victorin », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 58, no 1, Été, 2004, p. 87–101 (lire en ligne)

- Marcel Cailloux, « Souvenirs du frère Marie-Victorin, de son Institut et de son Jardin botanique », Liberté, vol. 39, no 6, , p. 68–84 (lire en ligne)

- Yves Gingras, « Marie-Victorin à la recherche de la flore laurentienne », Cap-aux-Diamants, no 46, , p. 26–29 (lire en ligne)

- Yves Gingras, « L’itinéraire du Frère Marie-Victorin, é.c. (1885-1944) », Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 39, no 1, , p. 77–82 (lire en ligne)

- Gilles Beaudet, f.é.c., « L’action pastorale du Frère Marie-Victorin au Collège de Longueuil (1904-1929) », Sessions d'étude - Société canadienne d'histoire de l'Église catholique, vol. 51, , p. 67–79 (lire en ligne)

- Francine Descarries-Bélanger, Marcel Fournier et Louis Maheu, « Le frère Marie-Victorin et les " petites sciences " », Recherches sociographiques, vol. 20, no 1, , p. 7–39 (lire en ligne)

Audiovisuel

- La fabuleuse histoire des sciences au Québec, épisode Les années 1920 : en avant la science!, Savoir média, , 15 min.

- Luc Chartrand, «Le jardin secret du frère Marie-Victorin», à l'émission de télé Enquête, Radio-Canada, , 25 min.

- Yves Gingras, «Marie-Victorin et les piliers de la recherche scientifique», 2e rencontre de la série Figures marquantes de notre histoire, , MAtv, 58 min.

- Nicole Gravel, Victorin, le naturaliste, Montréal, ONF, 1997, 52 min. (en ligne)

- Clément Perron, Marie-Victorin, Montréal, ONF, 1963, 24 min 37 s.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Fonds de l'Institut botanique, fonds d'archives conservé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.

- Documents numérisés de Marie-Victorin, présentés par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.

- Biographie et généalogie sur le site de l'Association des familles Kirouac

- Frère Marie-Victorin, Conrad Kirouac

- «Marie-Victorin. L'itinéraire d'un botaniste», exposition virtuelle de la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal, 2004.

- «Sous le soleil de Cuba avec Marie-Victorin», exposition virtuelle du Jardin botanique de Montréal, 2011.

Vict. est l’abréviation botanique standard de Marie-Victorin.

Consulter la liste des abréviations d'auteur ou la liste des plantes assignées à cet auteur par l'IPNI