Liste des seigneurs de Picquigny

Les seigneurs de Picquigny étaient aussi avoués de l'abbaye de Corbie, vidames d'Amiens, et avoués héréditaires de l'évêché d'Amiens. Par délégation de l'abbaye de Corbie, ils avaient le droit de frapper monnaie.

.svg.png.webp)

Il s'agit d'une baronnie primitive du royaume, une seigneurie de franc-aleu, ne mouvant alors de personne[1].

L'importance de cette seigneurie se manifeste notamment par la place occupée par Eustache de Picquigny aux côtés de Guillaume le conquérant, lors de la conquête de l'Angleterre, en 1066, ou encore par la part prise, environ un demi-siècle plus tard, par Guermond Ier de Picquigny, dans la protection de Jérusalem et la création de l' Ordre du Temple.

Par la suite, la seigneurie de Picquigny relève de l'évêque d'Amiens, dont le seigneur de Picquigny est le vidame[2], autrement dit le protecteur des intérêts temporels.

En 1774, la seigneurie de Picquigny comptait 700 mouvances, y compris 140 petits fiefs réunis à de plus importants, et 64 terres à clocher[3].

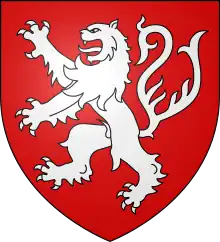

Maison de Picquigny

Guermond ou Eudes de Picquigny

Il épouse Adèle. Avec elle, il eut 4 fils :

- Eustache, qui suit ;

- Jean, archidiacre d'Amiens ;

- Hubert

- Guermont, cité en 1069, il suivit Godefroy de Bouillon en Terre Sainte.

Eustache de Picquigny (v.1040/1050 - † 1085)

Fils de Guermond (ou Eudes) et Adèle (ou Odile)

En 1066, Eustache fait partie des guerriers que l'on voit figurer parmi les conquérants normands de l'Angleterre, sous le nom de Pinkeney. Il sera récompensé par des terres dans les cantons d'Essex et de Northampton, où il fonda, avec son fils, Ansculf de Picquigny, notamment des monastères.

La présence de sa descendance en Angleterre est enregistrée notamment à Dudley Castle, à Moreton Pinkney.

En 1066, il érige en collégiale l'église de Saint-Martin de Picquigny, et y adjoint un chapitre de huit chanoines pour la desservir[4]. Jean y est archilévite et Humbert, pair de Picquigny dans l'église de Saint-Martin ou Saint-Jean-Baptiste[5].

Il est le premier vidame connu d'Amiens, jusqu'à sa mort (1066-1085).

Arnoul de Picquigny

Il est aussi nommé Pierre, par certains.

Il eut pour enfants:

- Mélissende, qui épousa Guillaume II, châtelain de Saint-Omer

- Guermond, qui suit[6].

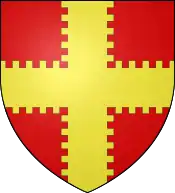

Guermond Ier de Picquigny (v.1080 - † v.1131)

Fils ou frère d'Arnoul (suivant les sources)

Guermond Ier suit Godefroy de Bouillon en terre Sainte. Il devient Patriarche de Jérusalem (1118-1128).

Il convoque puis préside, avec le roi Baudoin II de Jérusalem, le concile de Naplouse, qui s'ouvre en janvier 1120.

Les actes du concile de Naplouse font état d'une société régie à la fois par le Roi et par le Patriarche. Son canon 20 donne naissance à l'ordre des Templiers qui passe de l'obédience du prieur du Saint Sépulcre à celle du Patriarche Latin de Jérusalem, car il montre d'abord que l'autorité ecclésiale est prête à revoir la position de l'église grégorienne, qui visait à créer un corpus de clercs bien séparé des activités mondaines, des armes et des femmes. Par ce canon, le clerc est autorisé à porter des armes pour la défense des routes suivies par les pèlerins. Cet ordre peut devenir un ordre religieux à tous les effets, sous l'obédience du Patriarche Germond de Picquigny.

Le concile de Naplouse entérine la création de la "milice des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon", ayant pour mission de sécuriser la route des pèlerins, entre l'occident et Jérusalem. En 1129, le concile de Troyes approuvera la rédaction de la règle de l'Ordre du Temple.

Les Templiers porteront les armes du patriarche, la croix patriarcale (trésor de la cathédrale Notre-Dame de Paris) au cours des croisades. Cette croix du patriarche sera portée par les Templiers jusqu'à la mort de Picquigny.

Régent du royaume de Jérusalem de 1123 à 1124. Guermond de Picquigny meurt vers 1131[7]

Avec Béatrix de Daours († ), fille de Jean de Daours, seigneur de Daours, il a pour enfants :

- Gérard Ier, qui suit ;

- Ingelram ;

- Beatrix, dame de Daours ;

- Adèle (Ada) épouse de Dreux de Monchy ;

- Euphémie épouse de Renault de Bulles. Après son veuvage, elle se fit religieuse à Garinville en 1149 ;

- Gisla, abbesse du couvent des femmes de l'abbaye de Saint Jean les Amiens.

Gérard Ier de Picquigny (1115 - †1176/1178)

Fils de Germond Ier de Picquigny et de Béatrix.

En 1137 ou 1139, il fonde dans le Ponthieu, l'abbaye du Gard, de l'ordre de Clairvaux, à trois lieues d'Amiens[8] - [9], sur la rive gauche de la Somme au sud du village de Croy, sur une colline boisée entre la Somme et la route de Picquigny à Airaines[10]. Il y installa les cisterciens de Cherlieu[11]. il fonda aussi près de Picquigny, dans un vallon nommé Temfol, une léproserie. Cet établissement fonctionna jusqu'au XVIe siècle[12]. Il contribua aussi à fonder l'abbaye de Saint Jean les Amiens[13].

Il est inhumé à l'abbaye du Gard en 1176 ou 1178.

Il s'unit par deux fois. Tout d'abord avec Mathilde († 1144) puis avec Béatrix d'Aumale, fille de d'Étienne d'Aumale.

Du premier lit, il eut :

- Pierre, époux de Béatrix ;

- Jean, prévôt et chanoine d'Amiens.

Du second lit, il eut :

- Guermond II, qui suit ;

- Gérard ;

- Enguerran ;

- Thibault ;

- Willaume, chanoine d'Amiens ;

- Robert ;

- Marguerite ;

- Mathilde ; et

- Béatrix.

Germond II de Picquigny (v.1145 - † v.1186)

Fils de Gérard Ier de Picquigny et Béatrix d'Aumale.

Il épouse Flandrine d'Amiens, fille de Guy d'Amiens et Mahaut de Boves, dont il a[14]:

- Gérard II, qui suit ;

- Enguerrand Ier, qui suivra après son frère ;

- Robert ;

- Mathilde ;

- Béatrix.

Gérard II de Picquigny († 1190)

- Fils de Germond II de Picquigny et de Flandrine d'Amiens

- Il suit Philippe Auguste en Judée. Il y décédera en 1190 sans postérité[15]. La seigneurie revient à son frère cadet Enguerrand.

Enguerrand Ier de Picquigny (ap.1175 - † 11/1224)

Fils de Guermond II de Picquigny et Flandrine d'Amiens.

Dans les dernières années du XIIe siècle, il fait compiler la liste des obligations des vassaux de sa seigneurie de Picquigny, notamment la garde du château, dans un document encore existant aujourd'hui[16].

En 1211, il fait jurer à ses vassaux et aux bourgeois de ne prêter ni aide ni conseil au comte de Boulogne, à l'Empereur Othon et au roi d'Angleterre, qui venaient de se liguer contre Philippe Auguste et de rester, quoi qu'il arrive, fidèles à ce dernier[17].

En avril 1212, Enguerrand donne à l'abbaye de Berteaucourt un millier de harengs à prendre au pont de Picquigny[18].

En mars 1218, Enguerrand fixe au commencement de carême des jours de joutes (dies hastiludii) pour Picquigny[18].

Enguerrand de Picquigny participe aux croisades[19].

Vers 1207, il épouse Marguerite de Ponthieu, fille de Jean Ier de Ponthieu et Béatrix de Saint-Pol. Il en a 4 fils et 5 filles, dont[20]:

- Gérard III, qui suit ;

- Renault de Picquigny, qui se croisa contre les Albigeois ;

- Alix de Picquigny ;

- Mathilde de Picquigny ;

- Hélène de Picquigny ;

- Flandrine de Picquigny.

Gérard III de Picquigny (v.1205 - † 05.1248<06.1249)

Il eut de sa première union :

De sa deuxième union, naquit :

De son troisième mariage :

|

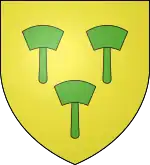

Blason famille de Montfort |

Blason famille de Vierzon |

Blason famille de Crecques |

Jean Ier de Picquigny

Fils de Gérard III de Picquigny et Mathilde de Crecques, sa troisième épouse, il est né vers 1248, et décède le en Italie[25].

Gouverneur de l'Artois (d'Arras).

En avril 1271, Jean de Picquigny confirme au prieuré de Saint Pierre à Gouy, le don d'un millier de harengs à prendre chaque année au pont de Picquigny[18]

Baudouin Ier de Rubempré, seigneur de Rubempré, gouverneur de Guise, épousa Marie de Picquigny, fille de Jean de Picquigny, vidame d'Amiens et de Marie de Molleans. Il vivait en 1289[26].

En 1301, Jean participa à la commission d'enquête mandé par Philippe le Bel contre Bernard, évêque de Pamiers.

En , il rend à l'évêque d'Amiens, Guillaume de Macon, un dénombrement des fiefs et arrière-fiefs de la baronnie de Picquigny[27].

Avant 1278, il épousa Marguerite de Beaumetz († 1303), fille de Gilles III de Beaumetz, châtelain de Bapaume. Elle était morte en 1303. lls eurent pour enfants :

- Renault, seigneur de Picquigny et vidame d'Amiens, qui suit ;

- Gérard de Picquigny, seigneur de Bergicourt ;

- Guillaume de Picquigny, chanoine d'Amiens († ap 1314), il est dit cousin de Jean de Bailleul, roi d'Écosse ;

- Ferry de Picquigny, seigneur d'Ailly-sur-Somme, qui suivra ;

- Robert de Picquigny, qui suivra, époux de la fille de Garin, seigneur de Fluy ;

de gueules, à trois chevrons de vair (dit d'Amiens)

de gueules, à trois chevrons de vair (dit d'Amiens) - Jean de Picquigny, seigneur de Saint-Ouen, il épouse Marthe d'Amiens, dame de Canaples, Saint-Ouen, Outrebois, veuve de Baudouin de Créquy, fille de Gilles d'Amiens. Dont une fille, Jeanne de Picquigny, dame de Canaples, Saint-Ouen, Outrebois, mariée avec Jean II, sire de Créquy, puis avec Henri de Bure, seigneur de Dixmude, en Flandre[28] ;

- Mahaut de Picquigny, dame de Gouy. En 1281, elle épouse le sieur d'Antoing, de la maison de Melun ;

- Marguerite de Picquigny. En , elle épouse Mathieu de Roye, sieur de la Ferté-lès-Saint-Riquier ;

- Marie de Picquigny, épouse du seigneur de Saint-Amand ;

- Catherine de Picquigny, épouse du seigneur d'Auxy ;

- Jeanne de Picquigny, épouse de Jean, seigneur de Varennes.

Renault de Picquigny (1304-1315)

Fils de Jean Ier de Picquigny et de Marguerite de Beaumetz. Il décède en 1315[29].

Il épouse Jeanne de Brienne, veuve du vicomte de Turenne, fille de Jean II de Brienne, comte d'Eu et de Béatrix de Châtillon. Il en a comme enfants :

- Marguerite Ire, dame de Picquigny et vidamesse d'Amiens, jusqu'à sa mort en 1378, sans enfant, malgré trois mariages. Elle épousa vers 1323 Jean de Roucy ou Roussy, puis en Gaucher de Noyers, dont elle était veuve en 1344. Marguerite de Picquigny convola une troisième fois vers 1358 avec Raoul de Raineval, seigneur de Raineval et Pierrepont. Lorsqu'elle décède, sa succession est disputée entre plusieurs de ses cousins et, au terme d'une longue procédure, revient finalement à sa cousine germaine, autre Marguerite de Picquigny, fille de Robert de Picquigny, seigneur de Fluy, en excluant une troisième Marguerite de Picquigny, fille de Ferry de Picquigny, seigneur d'Ailly sur Somme.

- Marie

Maison de Picquigny (branches cadettes)

Membres de la famille de Picquigny qui ne furent pas seigneurs de Picquigny :

Ferry de Picquigny

Fils de Jean de Picquigny et de Marguerite de Beaumetz (supra), sire d'Ailly-sur-Somme, épouse Béatrice de Nesle, dame de Falvy et de La Hérelle. De cette union naissent:

- Jean de Picquigny (mort vers 1346/1348) épouse Catherine de Châtillon

- Guillaume de Picquigny, chanoine d'Amiens, mort près d'Aumale en 1358, lors de la jacquerie.

- Marguerite de Picquigny, qui en 1378, revendique sans succès la succession de sa cousine germaine, autre Marguerite de Picquigny, vidamesse d'Amiens[30].

Robert de Picquigny (auteur de la branche du Beauvaisis)

Robert de Picquigny, également fils de Jean de Picquigny et Marguerite de Beaumetz (supra), fut conseiller du roi, il mourut entre 1345 et 1350. Il épousa Jeanne de Fluy. De cette union naquirent sept fils et une fille, parmi lesquels :

- Jean de Picquigny, sire de Fluy, d'abord au service du roi de France, passa ensuite au service du roi de Navarre, Charles le Mauvais. Il avait d'abord servi dans l'armée du roi en 1346 et partageait, avec Jean de Gonnelieu, le gouvernement de l'Artois pour le compte du roi Jean le Bon, tuteur du jeune duc de Bourgogne Philippe de Rouvre. En 1356, de concert avec Étienne Marcel, Jean de Picquigny, le chef de la noblesse parlementaire, délivra le roi de Navarre, et l'emmena à Paris. Mathieu, frère de Jean, prit une part active aux événements[31] - [32] - [33].

- Renaud de Picquigny

- Mathieu de Picquigny, chanoine d'Amiens ;

- Marguerite (II) de Picquigny, vivante en 1378.elle hérite alors, en vertu d'un arrêt du Parlement de Paris en 1381, la baronnie de Picquigny et le vidamé d'Amiens, de sa cousine germaine, Marguerite (I) de Picquigny, morte sans postérité, fille de Renault de Picquigny et de Jeanne de Brienne (supra). Elle épouse le Robert III, dit Wautier, seigneur d'Ailly le Haut Clocher, dont elle a 7 enfants, 5 garçons et 2 filles. Elle vivait encore en 1398. Son mariage fait entrer la baronnie de Picquigny dans la Maison d'Ailly, qui va suivre.

Jeanne de Picquigny (v.1310 - v.1373)

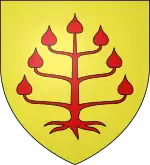

Blason Seigneurs de Mailly |

Blason famille de Créquy |

|

Maison de Picquigny, branche non rattachée, dans l'Orient latin

Ainsi qu'il est indiqué supra, Gormond de Picquigny fut patriarche latin de Jérusalem dans le premier tiers du XIIe siècle[34]. Une branche de la Maison de Picquigny fit souche du XIIe au XVe siècles dans l'Orient latin. Dans son Histoire des familles d'outre-mer, du Cange mentionne les faits de plusieurs d'entre eux au Royaume de Jerusalem, puis au Royaume de Chypre, sans parvenir à les rattacher précisément avec les Picquigny picards[35].

- Gérard de Picquigny, en 1264, gouverneur ou seigneur de Jaffa, fut capturé sur la route de Rama[36] - [37].

- Guillaume de Picquigny, en 1270, il est dans l'entourage de Philippe de Montfort. Il aida à capturer et exécuter son assassin, un ismaélien[36].

- Arnaud de Picquigny, en 1307, il participe à l'arrestation des Templiers[38].

Maison d'Ailly

La mort en 1378 de Marguerite Ire de Picquigny, fille de Renault de Picquigny et Jeanne de Brienne, fait échoir Picquigny à sa cousine germaine, autre Marguerite (II) de Picquigny, fille de Robert de Picquigny et Jeanne de Fluy, morte en 1398, épouse de Robert III, dit Wautier, seigneur d'Ailly le Haut Clocher.

Robert d'Ailly et Marguerite (II) de Picquigny (1378-1398)

Robert d'Ailly, dit Wautier, seigneur d'Ailly, Quesnoy sur Airaines, Fontaine, Villers sous Ailly. Il était décédé en 1384. Il épouse le , Marguerite (II) de Picquigny, fille de Robert de Picquigny et de Jeanne de Fluy, qui hérite de la terre de Picquigny et du vidamé d'Amiens de sa cousine-germaine, autre Marguerite (I) de Picquigny, morte en 1378.

Marguerite (II) de Picquigny est encore vivante le , date à laquelle elle reçoit le dénombrement d'un fief noble sis à Namps au Val[39]. Dont :

- Wautier, dit Tristan d'Ailly, vivant en 1377, mort sans postérité avant sa mère ;

- Baudouin, qui suit ;

- Colard d'Ailly, dit "Payen"

- Mathieu, dit Sarrazin d'Ailly, seigneur de Quesnoy sur Airaines, capitaine de Clermont en Beauvaisis (1412), sénéchal du Boulonnais et du Ponthieu de 1414 à 1418, capitaine d'Abbeville (1416). Il meurt en 1440 et est inhumé à Airaines. Il épouse Isabeau d'Orgesin, puis en 1418 Jeanne de Clermont Nesle, Madame de Rambures. Dont postérité[40]

- Jacques d'Ailly, dit "Hutin", sieur de Sains, épouse Jeanne de Grigny[41].

- Isabeau, mariée avec Jean de Cayeu, seigneur de Senarpont

- Jeanne, mariée avec Pierre de Vendures.

Baudoin d'Ailly (1398 - ? 1415)

Baudouin d'Ailly, dit « Beaugeois », baron de Picquigny, vidame d'Amiens, chambellan du Roi, conseiller du duc de Bourgogne et du Roi Charles VI.

En 1383, il sert en Flandres. Avant 1400, il touche une pension de Philippe le Hardi, qui lui est continuée par Jean Sans Peur. Il occupe une grande place à la Cour de Bourgogne. En 1404, Jean Sans Peur lui donne pouvoir pour traiter du commerce entre la Flandre et l'Angleterre. En 1410, il assiste à la réconciliation des princes, dite Paix de Bicêtre, puis est au nombre des 12 chevaliers chargés d'administrer le royaume. En 1412, il se distingue à la bataille de Saint Rémy du Plain et au siège de Bourges[42]. Il aurait été tué à la bataille d'Azincourt en 1415[43].

Raoul d'Ailly (? 1415 - 1455)

Il est fait chevalier le par le connétable Walleran de Luxembourg, sur le champ de bataille à Saint-Rémy. Il est seigneur de Picquigny, Ailly, Molliens-Vidame, Fluy, Raineval etc.

Il est un allié fidèle et sert le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, à la famille duquel deux de ses enfants s'allient.

Il est vidame d'Amiens en 1444. Il teste en 1454, demandant à reposer dans la collégiale de Picquigny. Il meurt en 1468, mais n'était plus vidame d'Amiens dès 1455[44].

Le , il épouse Jacqueline de Béthune, fille de Robert de Béthune, vicomte de Meaux, seigneur de Vendeuil et d'Isabelle de Ghistelle[45]. Ils eurent :

- Jean, qui suit ;

- Antoine d'Ailly, tige des seigneurs de Varennes. Il épouse Jeanne de Luxembourg, puis Louise de Hallwin ;

- Jean le Jeune d'Ailly, dit "Hannotin", seigneur de Bellonne, près de Douay, marié avec Jacqueline de Wissocq. S.P. ;

- François d'Ailly, archidiacre de l'église de Reims ;

- Roger d'Ailly, chanoine d'Amiens et archidiacre de Noyon ;

- Jacqueline d'Ailly, morte en 1470. Le , elle épouse Jean de Bourgogne, comte de Nevers, de Rethel, d'Étampes et d'Eu, pair de France, né vers , mort à Nevers le , inhumé dans la cathédrale de Nevers, remarié en 1480 avec Françoise d'Albret, fils de Philippe de Bourgogne, comte de Nevers et de Rethel, et de Bonne d'Artois, sa seconde épouse[46];

- Marguerite d'Ailly, épouse le Colard de Moÿ, seigneur de Busigny et de Chin, gouverneur de Saint Quentin, mort en 1499 ;

- Marie d'Ailly. Elle épouse, le , Antoine Rollin, chevalier, seigneur d'Aimeries, fils de Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne, et de sa troisième épouse, Guigone de Salins ;

- Ne d'Ailly, épouse du seigneur de Fontaine-en-Hainaut ;

- Ysabeau d'Ailly. Le , elle se marie avec Alard, seigneur de Rabodanges, conseiller et chambellan du Roi ;

- Jeanne d'Ailly, abbesse de Jouarre, sous le nom de Jeanne IV en 1462. Elle meurt en 1492.

Jean d'Ailly (1455 - 1485 † 1492)

Seigneur de Picquigny, Raineval, et vidame d'Amiens. Fils de Raoul d'Ailly et de Jacqueline de Béthune[1].

Il est fait chevalier le à la prise de Pont-Audemer. Il se démet du vidamé d'Amiens et de la baronnie de Picquigny en faveur de son fils Charles, lors du mariage de celui-ci, en 1485. Il meurt en 1492[47].

Il épouse à La Haye (Pays-Bas) le premier Yolande de Bourgogne, fille naturelle de Philippe le Bon, duc de Bourgogne[48] - [49].

Morte le , elle a son obit fondé en l'église de Picquigny[50]. Ils ont :

- Charles, qui suit ;

- Isabeau d'Ailly, mariée par contrat passé le , avec Jean IV de Mailly[49], baron de Mailly, seigneur de Beaufort, Lorsignol, chambellan des Rois Louis XII et Charles VIII, chevalier de l'Ordre du Roi, Elle teste le , demandant à être inhumée dans l'église de Mailly-Maillet, avec son époux, décédé en . Dont postérité : les seigneurs de Mailly .

- Jeanne d'Ailly, religieuse à l'abbaye du Moncel Pontpoint, ordre de Sainte-Claire, au diocèse de Beauvais.

Charles d'Ailly († 1522)

Seigneur de Picquigny, Raineval et vidame d'Amiens. Fils de Jean d'Ailly et de Yolande, bâtarde de Bourgogne.

Il teste le et meurt au mois de novembre suivant. Il demande à être inhumé avec son épouse et ses parents, dans la collégiale Saint Martin de Picquigny[51].

Il épouse le Philippe de Crèvecoeur, dame de Daours, Allonville, Glimont, fille d'Antoine, seigneur de Crévecoeur, et de Marguerite de la Trémoille, dame de Daours[48]. Elle meurt avant son époux. Ils ont :

- Antoine, qui suit ;

- Jean d'Ailly, seigneur de Bellonne ;

- Marguerite d'Ailly, qui épouse vers 1516, Louis Bournel, seigneur de Thiembronne ;

- Jeanne d'Ailly, épouse du seigneur de Framezelles.

Antoine d'Ailly († 1548)

Seigneur de Picquigny, Raineval et vidame d'Amiens. Fils de Charles d'Ailly et de Philippe de Crèvecœur, dame de Daours.

Le , il épouse Marguerite de Melun, fille aînée de Hugues de Melun, vicomte de Gand et de Jeanne de Hornes[52]. Tous deux font reconstruire le château de Raineval, de 1531 à 1538[53]. Ils ont :

- François, qui suit ;

- Louis, qui suivra après son frère ;

- Charles, qui suivra après ses frères ;

- Françoise d'Ailly, épouse en 1563, d'Antoine de La Garde, seigneur de Tranchelion, gouverneur de Guise ;

- Jossine d'Ailly, abbesse de la Barre, auprès de Château-Thierry ;

- Ne d'ailly, religieuse dans un monastère aux Pays-Bas.

François d'Ailly (mort en 1560)

Seigneur de Picquigny, Raineval et vidame d'Amiens. Fils d'Antoine d'Ailly et Marguerite de Melun, il fait hommage en 1548 de la baronnie de Picquigny à François de Pisseleu, évêque d'Amiens. il meurt en 1560 en Angleterre, d'où son corps est rapporté à Picquigny.

Il épouse en 1551 Françoise de Batarnay, fille de René de Batarnay, comte du Bouchage, et d'Isabelle de Savoie. Ils n'ont pas d'enfant et elle reçoit en douaire le château de Raineval, où elle habite jusqu'en 1617[54].

Louis d'Ailly (mort en 1567)

Louis d'Ailly succède à son frère en 1560 et fait alors hommage pour Picquigny à Nicolas de Pellevé, évêque d'Amiens. En 1567, il intervient à la rédaction de la Coutume d'Amiens[55].Le , il est tué à Saint Denis en combattant dans les rangs des calvinistes, en même temps que son plus jeune frère. Il épouse Catherine de Laval, fille de Jean de Laval, seigneur de Boisdauphin, dont il n'a pas non plus d'enfant[56].

Charles d'Ailly (mort en 1567)

Charles d'Ailly, seigneur de Saigneville, panetier ordinaire du Roi, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances du Roi, gouverneur de Moncalve, en Piémont, chevalier de l'Ordre du Roi, périt dans le même combat que son frère Louis[57].

Il épouse en 1560 Françoise de Warty, vivante en 1589, dame d'honneur de la Reine Catherine de Médicis, fille de Pierre de Warty, grand-maître des Eaux et Forêts de France, et de Yolande de Montlitard[55]. Dont :

- Philibert Emmanuel, qui suit ;

- Marguerite d'Ailly, vivante en 1604, demoiselle d'honneur de la Reine Catherine de Médicis. Elle épouse le , François de Coligny-Châtillon, comte de Coligny, mort le . Dont postérité ;

- Suzanne d'Ailly, mariée le avec Tanneguy de Chambray, seigneur de Chambray, maréchal de camp, gouverneur de Pont-de-l'Arche. Il meurt le , après s'être remarié.

Philibert Emmanuel d'Ailly (mort en 1619)

Baron de Picquigny, vidame d'Amiens, seigneur de Vignacourt, Flixecourt, Raineval, Fressenneville, Friville, Miannay...chevalier des ordres du Roi, Il prend le parti d'Henri IV pendant les troubles en 1594 et 1595. Il meurt le .

Il épouse en 1594 Louise d'Ongnies, comtesse de Chaulnes, fille de Charles d'Ongnies, comte de Chaulnes, et d'Anne Jouvenel des Ursins. Elle meurt le [58]. Dont :

- Henri d'Ailly, mort jeune sans postérité ;

- François d'Ailly, mort jeune sans postérité ;

- Anne Louis d'Ailly, mort jeune sans postérité ;

- Charlotte Claire d'Ailly, morte en 1681, mariée en 1620 avec Honoré d'Albert (1581-1649) qui suit. Par son mariage, elle fait entrer Picquigny et Chaulnes dans la Maison d'Albert.

Maison d'Albert

1re branche d'Albert d'Ailly (1621-1698):

- Honoré d'Albert (1581-1649), 1er duc de Chaulnes (en 1621), issu de la maison d'Albert de Luynes, épouse le Charlotte Claire d'Ailly[59] (morte à Magny (aujourd'hui Guiscard), le et inhumée dans la collégiale Saint Martin de Picquigny[60]). Par son mariage, elle fait entrer les terres de Picquigny et Chaulnes dans la maison d'Albert et son mari relève le nom, les armes et le cri d'Ailly, pour s'appeler d'Albert d'Ailly. Il devient baron de Picqugny, vidame d'Amiens et par lettres patentes de janvier 1621, enregistrées le 6 mars 1621 par le Parlement de Paris, il est créé 1er duc de Chaulnes et pair de France. Comme son frère aîné le duc de Luynes, il occupe une place éminente à la Cour. En Picardie, il occupe le premier rang : il est lieutenant général au Gouvernement de Picardie, gouverneur de la ville et citadelle d'Amiens et maréchal de France. Il meurt le et est inhumé dans la chapelle Saint Jean-Baptiste, au chevet de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Une trentaine d'années plus tard, en , après la mort de sa veuve, son corps est transféré dans la collégiale Saint Martin de Picquigny[61]. Ils ont 7 enfants :

- Henri Louis d'Albert d'Ailly (1620-1653), 2e duc de Chaulnes et pair de France, baron de Picquigny, vidame d'Amiens. Il devient gouverneur d'Amiens (1632), lieutenant général en Picardie, Boulonnais, Artois et pays reconquis (1643), maréchal des camps et armées du Roi (1643), commandant en Picardie (1645-1646), gouverneur en Auvergne (1649), lieutenant général des armées du Roi (1650). Il épouse en 1646 Françoise de Neufville, fille de Nicolas de Neufville, duc de Villeroy, pair de France, maréchal de France, et de Madeleine de Blanchefort Créquy. Dont deux filles mortes sans descendance. Elle était veuve en premières noces de Just, comte de Tournon[62];

- Charles, qui suit ;

- Armand d'Albert d'Ailly, prêtre, abbé commendataire de l'Abbaye du Gard de 1639 à 1650 ;

- Anne d'Albert d'Ailly, abbesse de Saint Pierre de Lyon (1625-1672).

- Marie Madeleine Urbaine Thérèse d'Albert d'Ailly, abbesse de l'Abbaye aux Bois, à Paris. Elle y meurt en 1687.

- Charlotte d'Albert d'Ailly, prieure du Prieuré royal de Poissy. Elle y meurt en 1707.

- Antoinette d'Albert d'Ailly, abbesse de Saint Pierre de Lyon après la mort de sa sœur, en 1672. Elle y meurt en 1708.

- Charles d'Albert d'Ailly (1625-1698), 3e duc de Chaulnes, baptisé à Amiens, paroisse Saint Remy, le . En 1653, il succède à son frère et devient baron de Picquigny, vidame d'Amiens et 3e duc de Chaulnes et pair de France. Ayant la confiance du Roi Louis XIV, il occupe différentes charges à son service : ambassadeur à Rome, gouverneur de Bretagne, puis de Guyenne, ministre plénipotentiaire à Cologne. En 1684, il vend la seigneurie de Raineval à Henri de Massué, marquis de Ruvigny[53]. Il meurt en son hôtel, à Paris, place Royale, paroisse Saint Paul, aujourd'hui 9 place des Vosges, le et est inhumé avec son épouse dans la collégiale Saint Martin de Picquigny. Marié le à Elisabeth Le Féron, veuve de Jacques de Stuer de Caussade, marquis de Saint Maigrin, fille et unique héritière de Dreux Le Féron, chevalier, seigneur de Savigny, Lormoi, conseiller au Parlement de Paris, et de Barbe Servien de Montigny. Il ne laisse pas d'enfants. Picquigny et le vidamé d'Amiens passent alors par substitution dans la branche d'Albert de Luynes et sort ainsi de la descendance directe des Picquigny et des d'Ailly, dans laquelle ils se trouvaient depuis le Moyen Âge.

.jpg.webp)

duchesse de Picquigny, puis princesse de Rohan

en 1741 par Jean-Marc Nattier

Musée d'art de Toledo

Seconde branche d'Albert d'Ailly (1711-1792):

- Louis-Auguste d'Albert d'Ailly (1676-1744) (de la branche de Luynes) 4educ de Chaulnes en 1711. Il succède par substitution à Charles d'Albert d'Ailly et prend le nom d'Albert d'Ailly[63]. Né à Saint Germain en Laye le , il est le fils de Charles Honoré d'Albert, 2e duc de Luynes, et de Jeanne Marie Colbert et le petit-fils de Jean-Baptiste Colbert, le ministre de Louis XIV. Il est lieutenant colonel, lieutenant général en Picardie (1692), aide de camp du duc de Bourgogne (1701), brigadier de cavalerie (1704), lieutenant des 200 chevau-légers de la Garde ordinaire du Roi. Il se distingue par ses exploits militaires aux batailles de Ramillies (1706), Oudenarde et Malplaquet. Il est promu maréchal de camp en 1708, puis lieutenant général des armées du Roi en 1718. En 1741, il est élevé à la dignité de maréchal de France. En 1711, il est fait 4educ de Chaulnes et pair de France[64]. En 1724, il devient chevalier des Ordres du Roi. Il meurt à Paris, paroisse Saint Sulpice, le . Il épouse en 1704 à Marie Anne Romaine de Beaumanoir Lavardin, fille d'Henri Charles de Beaumanoir, marquis de Lavardin, gouverneur de Bretagne, ambassadeur à Rome, chevalier des Ordres du roi, et d'Anne Louise Marie de Noailles, sa seconde épouse. Tous deux ont pour enfants:

- Louis Marie d'Albert d'Ailly, lieutenant de la compagnie de chevau-légers de la Garde ordinaire du Roi en survivance de son père (1717). Né le , il meurt à Chaulnes le .

- Charles François d'Albert d'Ailly, comte de Picquigny, puis dit le duc de Picquigny, vidame d'Amiens ( - Paris, paroisse Saint Sulpice ), colonel d'un régiment d'infanterie (1721), lieutenant de la compagnie de chevau-légers de la Garde ordinaire du Roi en survivance de son père (1729). Il épousa en 1729 Marie Sophie de Courcillon de Dangeau (1713-1756), fille de Philippe Egon de Courcillon, marquis de Dangeau, et de Françoise de Pompadour. Veuve à 21 ans, elle se remarie avec Hercule Mériadec de Rohan, duc de Rohan-Rohan, n'ayant eu de son premier mariage qu'une fille, Marie-Thérèse d'Albert d'Ailly (1730-1736).

- Louis Joseph d'Albert d'Ailly (Paris, paroisse Saint Sulpice, -1714) ;

- Michel Ferdinand, qui suit ;

- Marie Thérèse d'Albert d'Ailly ( - ), mariée en 1722 avec Louis de Rougé, marquis du Plessis-Bellière (1705-1732), dont deux fils, morts en bas âge.

- Marie Françoise de Sales d'Albert d'Ailly, religieuse bénédictine à Montargis (Paris, paroisse Saint Sulpice, - ) ;

- Marie Thérèse d'Albert d'Ailly (1711 - 1714).

- Michel Ferdinand d'Albert d'Ailly (1714-1769), 5e duc de Chaulnes. D'abord destiné à l'état ecclésiastique, en 1731, à la mort de son frère aîné, il quitte cet état pour devenir officier, Sa carrière militaire le mène jusqu'au grade de lieutenant-général des armées du roi. Il est connu pour ses expériences scientifiques et sa collection d'instruments scientifiques. Il épouse à Asnières sur Seine le , Anne Josèphe Bonnier de La Mosson, fille de Joseph Bonnier de La Mosson, trésorier des États de Languedoc, qui lui apporte une importante fortune. À la mort de son père, en 1744, il devient le 5e duc de Chaulnes. Il laisse à sa mort une situation financière rendue difficile par des dépenses excessives et, à Picquigny, un château délabré[65]. Il est le père de Louis-Joseph qui suit.

- Marie Joseph Louis d'Albert d'Ailly (1741-1774), 6e duc de Chaulnes. scientifique comme son père, il hérite de Picquigny. Marié avec Marie-Paule- Angélique d'Albert de Chevreuse, il n'eut pas d'enfants et avec lui s'éteint la seconde branche d'Albert d'Ailly, ducs de Chaulnes.

Duc de Picquigny (titre de courtoisie) :

Le titre de « duc de Picquigny » est un titre de courtoisie pris en 1719 comme titre d'attente par Charles François d'Albert d'Ailly (1707-1731), comte de Picquigny du vivant de son père Louis-Auguste d'Albert d'Ailly, 4e duc de Chaulnes qui lui céda cette même année le duché de Chaulnes[66]. Il fut ensuite pris par Michel Ferdinand d'Albert d'Ailly (1714-1769), vidame d'Amiens, futur 5e duc de Chaulnes, qui fut autorisé par le roi le 14 mai 1762 à prendre le titre de duc de Picquigny[67].Louis Joseph d'Albert d'Ailly 6e duc de Chaulnes (1769-1792), fils unique du précédent porta également le titre de courtoisie de duc de Picquigny[68]. Il meurt sans enfant et la branche de Chaulnes de la Maison d'Albert s'éteint avec lui.

En 1869, Paul d'Albert de Luynes (d'une branche non issue des ducs de Chaulnes) relève le titre de duc de Chaulnes[69], se référant aux lettres patentes de mars 1733 approuvant le contrat privé du 18 juin 1732, par lequel la branches des duc de Luynes et de Chevreuse et la branche d'Ailly des ducs de Chaulnes déclarèrent qu'en cas d'extinction de l'une ou l'autre branche, le fils aîné de la branche subsistante hériterait des duchés de Luynes et de Chevreuse et le fils cadet du duché de Chaulnes. De manière subséquente, le titre de "duc de Picquigny" est porté comme titre d'attente de celui de "duc de Chaulnes" par le fils de ce-dernier, comme cela était le cas traditionnellement auparavant[70].

Toutefois, les auteurs du Dictionnaire de la noblesse française (1975) écrivent que « Le titre de duc de Chaulnes et de Picquigny fut relevé en 1869 par Paul d’Albert de Luynes en vertu des lettres patentes de Louis XV de mars 1733, mais il n’y eut pas de confirmation et ce titre n’est donc pas régulier. »[71]

Philippe du Puy de Clinchamps (Charondas) dans À quel titre? indique que le titre de duc de Chaulnes et de Picqugny est « emprunté par une branche cadette »[72].

Régis Valette dans son Catalogue de la noblesse française au XXIe siècle (2007) ne fait figurer que les titres de duc de Luynes (1619) et duc de Chevreuse (1668) pour la famille d'Albert de Luynes[73].

Fin de la seigneurie de Picquigny

Marie Joseph Louis d'Albert d'Ailly (1741-1774), 6e duc de Chaulnes hérite de Picquigny de son père, mais la terre est saisie par les créanciers et adjugée le , moyennant 1,5 million de livres, à Pierre Briet, écuyer, seigneur de Bernapré, qui se déclare command de Picquigny pour Liefman Calmer, bourgeois de La Haye, d'origine israélite.

Liefman Calmer fait démembrer la baronnie de Picquigny, en revendant les terres de Belloy sur Somme en 1777, Saint Vaast et Molliens-vidame en 1778, Flixecourt et La Chaussée (Tirancourt) en 1779[74]. Le , il revend ce qui lui reste de la baronnie de Picquigny au comte d'Artois, frère du Roi Louis XVI et futur Roi de France Charles X, lequel en reste propriétaire jusqu'à la Révolution.

En vertu de l'abolition des privilèges, votée par l'Assemblée Nationale à partir du 4 août 1789, son domaine de Picquigny cesse d'être une seigneurie pour devenir une simple propriété.

Par la suite, le décret révolutionnaire du sur les biens nationaux. dépossède le comte d'Artois, comme tous les émigrés, de ses biens en France et le domaine de Picquigny est vendu au district d'Amiens, par la République, comme bien national, en l'an III[75].

Fondations des seigneurs de Picquigny

- Abbaye du Gard

- Léproserie de Picquigny

Pour approfondir

Articles connexes

Notes et références

- Chronique de Mathieu d'Escouchy par Mathieu d'Escouchy

- Gaétan de Witasse, Géographie historique du département de la Somme, tome 2 (tome VII des mémoires in 4° de la Société d'Emulation d'Abbeville), Abbeville, Vve Lafosse, , p. 435

- Gaétan de Witasse, Géographie historique du département de la Somme, tome 1 (tome VII des mémoires in 4° de la Société d'Emulation d'Abbeville), Abbeville, Vve Lafosse, , p. 436

- Notice sur l'église, le château et la seigneurie de Conty par A. Gabriel Rembault

- Lettres sur le département de la Somme par François Hyacinthe G. Dusevel

- Recueil d'actes des XIIe et XIIIe siècles en langue romane wallonne du Nord de la France par Eugène François Joseph Tailliar

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p. (lire en ligne), p. 25-26

- Dictionnaire... de la Bible par Augustin Calmet

- Mémoires et documents pour servir à l'histoire du commerce et de l'industrie en France par Julien Hayem

- Œuvres de Froissart par Jean Froissart, Auguste Scheler, Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique

- Positions des thèses soutenues par les élèves de la promotion... pour obtenir le diplôme d... par école nationale des chartes (France)

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p., p. 117-124

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p., p. 27-28

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p., p. 30-31

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p., p. 31-32

- Jean-François Nieus, « Le Rôle "Super-militibus" de la seigneurie de Picquigny (1192-1199) », Revue du Nord n° 417, , p. 733-757 (lire en ligne)

- "Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état - chartes, coutumes, actes municipaux..." par Louandre, Charles Léopold, 1812-1882, Thierry, Augustin, 1795-1856, Augustin Thierry, États généraux, France, Tiers État

- Introduction à l'histoire générale de la province de Picardie par Pierre Nicolas Grenier, Charles Dufour, Jacques Garnier

- La noblesse de France aux Croisades par Paul André Roger

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p., p. 32-33

- Recherches généalogiques sur la famille des seigneurs de Nemours du XIIe au XVe siècle par Émile-Louis Richemond

- Vie de Saint Louis - Roi de France par Louis-Sébastien Le Nain de Tillemont

- Petri Vallium Sarnaii monachi Hystoria albigensis par Petrus Sarnensis

- Mémoires de la Société d'émulation de Cambrai par Société d'émulation de Cambrai

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p., p. 38-40

- Notice historique et généalogique sur les seigneurs de Tyberchamps par Corneille Stroobant

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p., p. 37-38

- Abbé Théodose Lefèvre, Notice historique sur le canton de Bernaville (Somme), Amiens, Yvert & Tellier, , 239 p. (lire en ligne), p. 192-193

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p., p. 42-45

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p., p. 50

- Histoire de France au Moyen Âge - depuis Philippe-Auguste jusqu'à la fin du règne de Louis XI...

- La province ce qu'elle est, ce qu'elle doit être par Élias Regnault

- Les grandes chroniques de France selon qu'elles sont conservées en l'église de Saint-Denis en France par Paulin Paris

- E-G Rey, Les Familles d'outre-mer de du Cange, Paris, Imprimerie Impériale, , 998 p. (lire en ligne), p. 718-719

- E.-G. Rey, Les Familles d'outre-mer de du Cange, Paris, Imprimerie Impériale, , 998 p. (lire en ligne), p. 583-587

- Louis de Mas Latrie, Histoire de l'Île de Chypre sous le règne des princes de la Maison de Lusignan, Paris, Imprimerie Impériale, 1852-1861 (OCLC 156109086, lire en ligne)

- Historie du Royaume latin de Jérusalem par Prawer, Joshua

- Histoire critique et apologétique de l'Ordre des chevaliers du temple de Jérusalem, dits... par Claude Mansuet Jeune

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p., p. 50-51

- Jacques de Vismes, Familles Picardes, Ailly, , 82 p., p. 37-38

- Jacques de Vismes, Familles Picardes, Ailly, , 82 p., p. 39-40

- Jacques de Vismes, Familles picardes, Ailly, , 82 p., p. 13-15

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p., p. 53-54

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p., p. 54-56

- Mémoires, publ. par Fréd., baron de Reiffenberg par Jacques du Clerq

- Patrick Van Kerrebrouck, Les Valois, Villeneuve d'Ascq, , 736 p., p. 401-408

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p., p. 56-58

- Mémoires de J. du Clerq sur le règne de Philippe le Bon, Duc de Bourgogne / publiés pour la... par Jacques du Clercq

- L'arrondissement de Péronne, ou recherches sur les villes, bourgs, villages et hameaux qui le... par Paul Decagny

- Adrian de La Morliere, Recueil de plusieurs nobles et illustres Maisons vivantes et esteintes en l'estendue du diocèse d'Amiens et à l'environ..., Amiens, Jacques Hubault, , 294 p., p. 28

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p., p. 59-61 & 155-158

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p., p. 61-62

- Victor de Beauvillé, Recueil de documents inédits concernant la Picardie, 4e partie, Paris, Imprimerie Nationale, , p. 683

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p., p. 62-63

- Adrian de La Morliere, Recueil de plusieurs nobles et illustres Maisons vivantes et esteintes en l'estendue du diocèse d'Amiens..., Amiens, Jacques Hubault, , 294 p., p. 29

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p., p. 63-64

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p., p. 64

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p., p. 64-68

- Christophe Levantal, Ducs et pairs et duchés-pairies laïques à l'époque moderne (1519-1790), Paris, Maisonneuve & Larose, , 1220 p., p. 511

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p., p. 70-71

- Georges Durand, Monographie de l'église Notre-Dame, cathédrale d'Amiens, tome 1, Amiens & Paris, Yvert et Tellier & Picard, , p. 79

- Christophe Levantal, Ducs et pairs et duchés-pairies laïques à l'époque moderne (1519-1790), Paris, Maisonneuve & Larose, , 1220 p., p. 512-513

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p., p. 78-79

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p., p. 81-82

- Marcel Evrard & Roselyne Bulan, « Quelques documents sur Picquigny aux XVIIe et XVIIIe siècles », Bulletin de la Société d'Emulation d'Abbeville, , p. 143-165

- Dictionnaire généalogique

- Gazette de France: journal politique, 1766, page 16.

- Paul Decagny (Abbé), Histoire de l'arrondissement de Péronne et de plusieurs localités circonvoisines, t. 2, Péronne, Imprimerie et librairie de J.Quentin, 1865 (réimpr. 12 octobre 2011 (Nabu Press)), 2e éd. (1re éd. 1844), 808 p, Péronne, Imprimerie et librairie de J.Quentin, 1865 (réimpr. 12 octobre 2011 (nabu press)), 2e éd. (1re éd. 1844), 808 p. (ISBN 978-1-248-24127-1, lire en ligne), p. 614

- Gustave Chaix d’Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle. T. I, Imprimerie de Charles Herrisey, Evreux, 1903, page 93.

- « Secundogéniture Chaulnes (portail heraldica.org) »

- Séréville et Saint-Simon 1975, p. 103.

- Charondas, A quel titre?, Les cahiers nobles, 1970, page 14.

- Régis Valette, Catalogue de la noblesse française au XXIe siècle Ed, Robert Laffont, 2007, page 28.

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p., p. 87-88

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p., p. 88

Bibliographie

- François Irénée Darsy, Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens, Abbeville, P. Briez, , 192 p. (lire en ligne).

- Emmanuel Guillaume-Rey, Les Familles d'Outre-mer de du Cange, Paris, Imprimerie Impériale, , p. 583-587.