Liste des rois de Rome

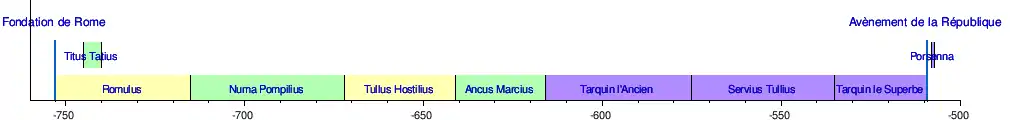

Les rois de Rome sont les rois ayant régné sur la Rome antique durant sa période monarchique qui commence avec la fondation légendaire de Rome par Romulus en 753 av. J.-C. et prend fin avec la chute de Tarquin le Superbe et l'avènement de la République romaine, en 509 av. J.-C.. L'histoire traditionnelle romaine s'est fixée au IIIe siècle av. J.-C. sur une série de sept rois, excluant d'autres souverains au règne éphémère.

Royauté romaine Magistrats ordinaires Promagistrats Magistrats extraordinaires Assemblées

Titres impériaux

Préfectures |

Liste traditionnelle des rois de Rome

L'historien romain Quintus Fabius Pictor, vers 260 av. J.-C. a établi une liste de sept souverains pour 243 années de règne, avec une moyenne de 35 ans par règne. Cette liste a été reprise par tous les historiens des siècles suivants et constitue la liste traditionnelle des rois de Rome[1]. De l'avis des historiens modernes, les noms, les origines et les dates des règnes des quatre premiers rois, alternativement latins et sabins[2], sont plus légendaires qu'historiques, tandis que les trois derniers rois, d'origine étrusque, ont une existence qui paraît plus certaine[3].

| Portrait fictif | Nom | Début du règne | Fin du règne | Durée | Origine |

|---|---|---|---|---|---|

| Romulus | 753 av. J.-C. | 716 av. J.-C. | 37 ans | Latin | |

| Interrègne (716 av. J.-C. – 715 av. J.-C.) | |||||

| Numa Pompilius | 715 av. J.-C. | 671 av. J.-C. | 44 ans | Sabin | |

| Tullus Hostilius | 671 av. J.-C. | 640 av. J.-C. | 31 ans | Latin |

| Ancus Marcius | 640 av. J.-C. | 616 av. J.-C. | 24 ans | Sabin |

| Tarquin l'Ancien | 616 av. J.-C. | 578 av. J.-C. | 38 ans | Étrusque |

| Servius Tullius | 578 av. J.-C. | 534 av. J.-C. | 44 ans | Étrusque |

| Tarquin le Superbe | 534 av. J.-C. | 509 av. J.-C. | 25 ans | Étrusque |

Titus Tatius est un roi légendaire de Cures (ou Quirinum), chez les Sabins et roi de Rome dont il partage durant quelque temps le trône avec Romulus, après l'enlèvement des Sabines. Il n'est jamais compté dans la liste des rois.

L'étrusque Porsenna qui aurait dominé Rome vers -508/-507 ne fait pas partie de la liste établie par Fabius Pictor.

Ces dates sont plus indicatives que précises, y compris pour les rois de la période étrusque[4]. Les durées de règnes différent d'un auteur antique à l'autre, ainsi le résumé historique du livre II du De Republica de Cicéron part de 750 au lieu de 753 donne 37 et 39 ans pour les règnes de Romulus et Numa[5].

Remarques

Contrairement aux quatre premiers rois de Rome, considérés comme légendaires, l'existence de règnes étrusques sur Rome aux VIIe et VIe siècles av. J.-C. est considérée comme un fait historique. Toutefois, si l'existence de rois étrusques à Rome ne fait guère de doute, la traditionnelle liste limitée aux deux Tarquins et à Servius Tullius est mise en doute par les historiens, comme Jacques Heurgon[6] ou Alain Hus[7], qui considèrent que la différenciation faite par les annalistes entre Tarquin l'Ancien et Tarquin le Superbe est artificielle et que les rois Tarquins furent plus nombreux. De surcroît, Servius Tullius dont le règne s'insère dans le cours de cette dynastie aurait été précédé durant un bref laps de temps par Aulus Vibenna[8].

Porsenna est un dirigeant étrusque, roi de Clusium, qui prend momentanément le contrôle de Rome à la fin du VIe siècle av. J.-C. Il n'est généralement pas considéré comme un roi romain, et n'est donc pas considéré comme étant le huitième roi de Rome. Néanmoins, son existence n'est pas considérée comme légendaire. Ainsi J. Heurgon[9] propose le scénario suivant : Porsenna, roi de Clusium, organisa une invasion du Latium comme l’avaient précédemment fait Tarquinia et Vulci, chassa les Tarquins et occupa Rome, d’où il attaqua ensuite Aricie, s’opposant à une coalition des Latins et de Cumes, qui le mit en échec. Heurgon relève que les Fastes consulaires des premières années de la République recensent plusieurs noms d’origine étrusque comme magistrats : Larcius en 506, 498, 490, Herminius en 506, Aquilius Tuscus en 487, indices d’une présence étrusque perdurant à Rome au-delà de 509. Le départ des Tarquins ne signifierait donc pas la fin de l'influence étrusque. En revanche, Mireille Cébeillac-Gervasoni considère que l'influence de Porsenna sur Rome fut éphémère et qu'on ne peut parler d'un « règne de Porsenna »[10].

Chronologie

Notes et références

- Tite-Live, Ab Urbe condita libri; I ; Florus, Abrégé de l'Histoire romaine, I, 1-7 ; Eutrope, Abrégé de l'histoire romaine, 1, 8 ; Festus, Breviarium rerum gestarum populi romani, 2,2

- Marcel Le Glay, Rome, Grandeur et Déclin de la République, Ed Perrin, 1990, réédité en 2005, (ISBN 2262018979), p. 47

- Piel et Minéo 2011, p. 56

- Cébeillac-Gervasoni, Chauvot et Martin 2003, p. 22

- Besnier 1994, p. 206, note 68-2

- Heurgon 1993, p. 240-241

- Hus 1980, p. 252

- Hus 1980, p. 253

- Jacques Heurgon, Rome et la Méditerranée occidentale jusqu’aux guerres puniques, Paris, 1969, p. 205

- Cébeillac-Gervasoni, Chauvot et Martin 2003, p. 41

Bibliographie

- Cicéron (trad. du latin par Esther Breguet, préf. Bernard Besnier), La République, suivi de Le Destin, Paris, Gallimard, , 260 p. (ISBN 2-07-074013-7)

- Mireille Cébeillac-Gervasoni, Alain Chauvot et Jean-Pierre Martin, Histoire romaine, Paris, Armand Colin, , 471 p. (ISBN 2-200-26587-5).

- Jacques Heurgon, Rome et la Méditerranée occidentale jusqu'aux guerres puniques, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Nouvelle Clio : l'histoire et ses problèmes » (no 7), (réimpr. 1980), 3e éd. (1re éd. 1969), 477 p. (ISBN 2-13-045701-0 et 978-2-13-045701-5, ISSN 0768-2379, BNF 35585421, présentation en ligne).

- (it) Pietro Zullino, I sette re di Roma, Milan, CDE, .

- Alain Hus, Les Étrusques et leur destin, Paris, Picard, , 305 p. (ISBN 2-7084-0047-9).

- Thierry Piel et Bernard Minéo, Et Rome devint une République : 509 av. J.-C., Clermont-Ferrand, LEMME edit, , 119 p. (ISBN 978-2-917575-26-0).