Juste (1725)

Le Juste est un vaisseau de ligne de 74 canons de la Marine royale française, construit d’après les plans de l’architecte Geslin. Il fait partie de ce petit nombre de bâtiments lancés dans les vingt-cinq premières années du règne de Louis XV, période de paix marquée par de faibles crédits pour la Marine[3]. Il prend part à la bataille des Cardinaux le , durant la guerre de Sept Ans. Il coule dans l’embouchure de la Loire alors qu'il essaie de rejoindre Saint-Nazaire.

| Juste | |

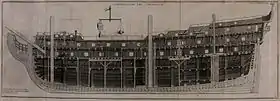

Coupe d’un vaisseau de 70 canons percé à 13 sabords du même modèle que le Juste | |

| Type | Vaisseau de ligne |

|---|---|

| Histoire | |

| A servi dans | |

| Lancement | [1] |

| Équipage | |

| Équipage | 7 à 12 officiers, 630 hommes |

| Caractéristiques techniques | |

| Longueur | 49,5 m |

| Maître-bau | 14,1 m |

| Tirant d'eau | 7,1 m |

| Déplacement | 2 250 t |

| Propulsion | Voile |

| Caractéristiques militaires | |

| Armement | 74[2] puis 70 canons après refonte |

| Pavillon | France |

Carrière

Le Juste est dessiné en 1724 et mis à l’eau en , joignant le service actif l’année suivante. Révisé à Brest en 1741, où il est légèrement endommagé le par un incendie. Il est caréné à Brest en 1744 et révisé à Rochefort en 1751[1].

Description

Bien que portant 74 canons, il n'a rien à voir avec la classe dite des « vaisseaux de 74 canons » sortie des arsenaux à partir de 1743-1744 et dont la conception est très différente. Il n'est percé qu'à treize sabords sur sa batterie basse (contrairement aux « 74 canons » qui ont quatorze sabords). Il porte vingt-six canons de 36 livres sur sa première batterie, vingt-huit canons de 18 sur sa deuxième batterie, seize canons de 6 et quatre canons de 4 sur ses gaillards[2].

Construit à l'arsenal de Rochefort entre 1724 et 1726, il fait partie de la catégorie alors en vigueur des vaisseaux de deuxième rang. Il est caractérisé par un déplacement de près de 2 250 tonnes, avec un tirant d’eau arrière de 7,10 m[CC 1]. Sa mâture comprend un beaupré de 15 m de long et un grand mât de 47 m au-dessus du pont. Il possède une grande vergue de 29 m et une voilure maximale de 2 500 m2. Afin de l’alléger, son armement est modifié, ne conservant que 70 canons en fer en 1759, après suppression des canons de 36[CC 1].

Équipage

Au départ de Brest, en 1759, l’équipage du Juste est réduit à 634 hommes[CC 2]. Au moment de l’embarquement, la pénurie de marins nécessite l’embarquement de miliciens en cours de formation, tirés au sort pour faire partie de régiments de grenadiers royaux ; cent quarante d’entre eux, embarqués sur le Juste, sont originaires de Quimper et de Pont-Croix[CC 3].

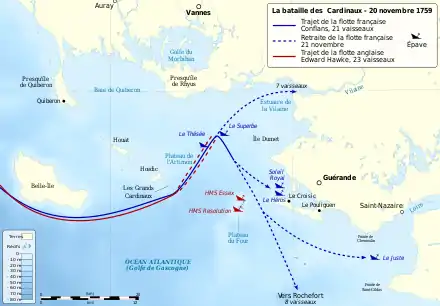

La bataille des Cardinaux

Le , sous les ordres de François de Saint-Allouarn, il fait partie de l’escadre de 21 navires et de 5 frégates, commandée par l’amiral de Conflans, partie pour Cornwall dans une tentative d’invasion de l’Angleterre. La flotte française est interceptée par l’escadre de l’amiral Hawke le . Le Juste fait alors partie, avec deux autres navires, de l’arrière-garde de la flotte, menée par le vaisseau-amiral, le Soleil Royal[CC 4]. Vers 14 h, l'avant-garde anglaise, composée d’une dizaine de vaisseaux, engage le combat avec l’arrière-garde française, rapidement submergée par le nombre. Le Soleil Royal, revenu soutenir cette arrière-garde, parvient à dégager le Juste[CC 4]. Celui-ci est sérieusement endommagé. Son capitaine, François de Saint-Allouarn, a été tué et son second blessé à mort. Le troisième lieutenant du vaisseau, Antoine Louis Perier de Montplaisir, a pris le commandement. Le gouvernail étant en partie hors d’usage. Il parvient néanmoins à s’éloigner vers le large et à venir mouiller à l’abri de la pointe de Penchâteau, où des réparations de fortune sont pratiquées[CC 4].

Le , il appareille pour gagner la Loire et trouver un abri plus sûr. Vers 9 h, soumis à une forte houle d’ouest et alors que la mer continue de baisser, il talonne durement. Incapable de soulager le bateau pour le remettre à flot, Antoine Louis Perier de Montplaisir, décide son abandon, à bord de canots et de radeaux. Le Juste, dont les mâts ont été sciés dans une tentative désespérée de l’alléger, disparaît définitivement en moins de trois heures[CC 4].

Seuls 150 hommes parviennent à rejoindre la côte, dont près des trois quarts sont sauvés par un bateau de Port-Louis, alors que d’autres regagnent le continent à la nage. Des corps de noyés sont attestés par les registres paroissiaux de La Plaine-sur-Mer et de Saint-Michel-Chef-Chef[CC 1].

Le Juste fait partie des 6 navires perdus par la France lors de cette lourde défaite qui met un terme aux projets de débarquement en Angleterre[4]. En comptant plus large, il fait partie des 37 vaisseaux perdus par la France pendant la désastreuse guerre de Sept ans[5].

Découverte de l’épave

.JPG.webp)

L’épave se trouve à 1,9 mille du Grand-Charpentier et pour moitié en dehors du chenal de Saint-Nazaire[Note 1].

Le , des restes de bois de navire, de poulies et canons sont déversés par un ponton-grue de dragage chargé de l’élargissement du chenal. Des restes humains sont également émergés, inhumés le au monument des marins de Trentemoult[CC 6]. L’un des canons remontés est une pièce de 24 livres, modèle 1702, comme l'indique le Comité nantais de documentation historique de la Marine[6].

Une campagne de dragage a lieu en 1973. Elle déverse sur l’île Maréchale, près de Paimbœuf, des essieux et roulettes d’affûts de canons, des projectiles, des poulies de gréement — caps de mouton —, des étoffes et plusieurs chapeaux de feutre, un corps de pompe, un chouquet de perroquet, deux mantelets de sabord et une quarantaine de canons de fer de 24, de 18, de 12 et de 8 livres de balle[CC 7].

Le Groupement de recherches historiques archéologiques et scientifiques maritimes (GRHASM) retrouve en 1997 et 1998 des traces de l’épave à l’aide d’un magnétomètre, prouvant que les campagnes de dragage du chenal, menées de 1968 à 1972 n’ont pas totalement arasé le gisement[CC 8]. L'épave a été coupée en deux, ce qui laisserait encore des possibilités d'exploitation archéologiques intéressantes si un financement pouvait être trouvé[7].

Les canons du Juste en dotation

Les canons remontés lors des campagnes de dragage sont, au XXIe siècle, répartis en dotation dans diverses localités de la côte Atlantique.

| Localité | Nombre de canons | Organisation ou lieu d’exposition |

|---|---|---|

| Arzal | 4 | Barrage d'Arzal-Camoël |

| La Bernerie-en-Retz | 2 | sur le sentier , à Port Royal |

| Brest | 2 | École navale |

| Le Croisic | 2 | Musée de la marine |

| Damgan | 1 | Port de Pénerf |

| La Flèche | 1 | Prytanée national militaire |

| Gétigné | 1 | Espace Bellevue[8] |

| Indret | 2 | Établissement de la marine |

| Nantes | 2 | Affaires maritimes |

| 5 | Château des ducs de Bretagne | |

| 1 | Direction des douanes | |

| 2 | État-Major | |

| 2 | Port autonome | |

| Noirmoutier-en-l'Île | 2 | Château |

| Paimbœuf | 4 | 2 monuments |

| Pornic | 1 | |

| Port-Louis | 2 | Musée de la marine |

| Préfailles | 1 | Pointe Saint-Gildas |

| La Roche-Bernard | 2 | Rocher du port |

| Les Sables-d'Olonne | 2 | La Chaume |

| Saint-Brevin-les-Pins | 2 | Musée de la marine, fort de Mindin |

| Saint-Nazaire | 2 |

Notes et références

Notes

- Rapport du commandant Yves Roy, en date du [CC 5].

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « French ship Juste (1726) » (voir la liste des auteurs).

- Claude Carré, Les Cahiers du Pays de Guérande, 2011

- Autres sources

- Jean-Michel Roche, Dictionnaire des bâtiments de la flotte de guerre française de Colbert à nos jours, 1671–1870, Toulon, J.-M. Roche, , 591 p. (BNF 40090770).

- Dans Vaisseaux de ligne français de 1682 à 1780, « 2. du deuxième rang », Ronald Deschênes.

- Meyer et Acerra 1994, p. 80.

- Meyer et Acerra 1994, p. 106-108.

- 18 vaisseaux pris par l'ennemi ; 19 vaisseaux brûlés ou perdus par naufrage. Vergé-Franceschi 2002, p. 1327.

- « Le Comité nantais de documentation historique de la Marine », sur un site du Comité des travaux historiques et scientifiques (consulté le ).

- Interview d’Elisabeth Veyrat, archéologue, ingénieur d'étude au DRASSM, par le site marine-ocean.com, le 8 décembre 2009.

- « Le canon de Gétigné, témoin de la bataille des Cardinaux », sur www.ouest-france.fr,

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Claude Carré, Les Cahiers du Pays de Guérande, Société des Amis de Guérande (no 53), (ISSN 0765-3565)

- Michel Vergé-Franceschi, La Marine française au XVIIIe siècle : guerres, administration, exploration, Paris, SEDES, coll. « Regards sur l'histoire », , 451 p. (ISBN 2-7181-9503-7)

- Michel Vergé-Franceschi (dir.), Dictionnaire d'histoire maritime, Paris, éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1508 p. (ISBN 2-221-08751-8 et 2-221-09744-0, BNF 38825325)

- Jean Meyer et Martine Acerra, Histoire de la marine française : des origines à nos jours, Rennes, Ouest-France, , 427 p. [détail de l’édition] (ISBN 2-7373-1129-2, BNF 35734655)

- Martine Acerra et André Zysberg, L'essor des marines de guerre européennes : vers 1680-1790, Paris, SEDES, coll. « Regards sur l'histoire » (no 119), , 298 p. [détail de l’édition] (ISBN 2-7181-9515-0, BNF 36697883)

- Patrick Villiers, La France sur mer : De Louis XIII à Napoléon Ier, Paris, Fayard, coll. « Pluriel », , 286 p. (ISBN 978-2-8185-0437-6)

- Étienne Taillemite, Dictionnaire des marins français, Paris, Tallandier, coll. « Dictionnaires », , 537 p. [détail de l’édition] (ISBN 978-2847340082)

- Jean-Michel Roche (dir.), Dictionnaire des bâtiments de la flotte de guerre française de Colbert à nos jours, t. 1, de 1671 à 1870, éditions LTP, , 530 p. (lire en ligne)

- Onésime Troude, Batailles navales de la France, t. 1, Paris, Challamel aîné, 1867-1868, 453 p. (lire en ligne)

- Georges Lacour-Gayet, La Marine militaire de la France sous le règne de Louis XV, Honoré Champion éditeur, (1re éd. 1902) (lire en ligne)

- Jean Boudriot, « Propos sur l'épave du Juste », Neptunia, no 133, , p. 1 à 8

Articles connexes

Liens externes

- French Third Rate ship of the line Le Juste (1725), article du site anglophone Three Decks - Warships in the Age of Sail.

- Vaisseaux de ligne français de 1682 à 1780, liste tenue par Ronald Deschênes sur le site agh.

- Tableau de la flotte française en 1729, en 1734, en 1736, en 1741, en 1742, en 1743, en 1751, en 1753, et en 1759, sur netmarine.net, d'après Jean-Michel Roche, Dictionnaire des bâtiments de la flotte de guerre française de Colbert à nos jours, t. 1, de 1671 à 1870.