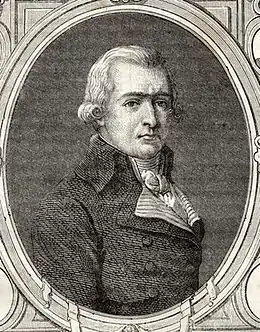

Jean Pierre André Amar

Jean Pierre André Amar, né le à Grenoble, mort le à Paris, est un avocat et homme politique de la Révolution française.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 61 ans) Ancien 11e arrondissement de Paris |

| Surnom |

Le farouche Amar |

| Nationalité | |

| Activités |

| Parti politique |

|---|

Biographie

Origines familiales

Amar est issu d'une famille bourgeoise anoblie du Dauphiné. Son grand-père Antoine Amar, originaire du Champsaur, est le gendre du seigneur de Chichiliane et le directeur de la Monnaie de Grenoble, dont l'hôtel se trouvait Rue des Vieux-Jésuites (actuelle Rue Jean-Jacques Rousseau). Son père Jean est avocat au Parlement de Paris et hérite de la charge paternelle. Son frère Antoine est propriétaire terrien à Barraux dont il devient maire au début de la Révolution.

Amar effectue ses études au collège Royal-Dauphin de Grenoble puis à l'Université d'Orange. Il devient avocat au Parlement de Grenoble et trésorier de France. Au début de la Révolution, il siège au conseil du district de Grenoble aux côtés de Génissieu qu'il lors de son élection à la Convention nationale.

Député montagnard à la Convention

Élu le 9 septembre 1792 cinquième député sur les neuf du département de l'Isère, il siège dans les rangs de la Montagne. Il vote la mort sans conditions au procès de Louis XVI, est absent à la mise en accusation de Marat[1] et vote contre le rétablissement de la Commission des Douze[2].

Il est élu suppléant au Comité des Secours publics[3] puis titulaire au Comité de Sûreté générale, une première fois en juin[4] et renouvelé en septembre à l'initiative du Comité de Salut public[5]. Entre le 9 mars et le 30 avril, il est envoyé en mission dans les départements de l'Ain et de l'Isère aux côtés de Merlino afin d'accélérer la levée des 300 000 hommes. Enfin, il préside la Convention nationale entre le 17 germinal et le 1er floréal an II (entre le 6 et le 20 avril), assisté des secrétaires Ruelle et Monnot[6].

Sa mission dans l'Ain et dans l'Isère est marquée par le nombre d'arrestations qu'il décrète : environ cinq cent personnes sont arrêtées en un mois dont cent pour la seule ville de Bourg-en-Bresse habitée par six mille personnes. Le 19 mai 1793, une députation se présente à la barre de la Convention et dénonce les arrestations arbitraires des deux élus.

Amar émet de nombreux rapports au nom du Comité de Sûreté générale. Le 3 octobre 1793, au terme de sa dénonciation de la conspiration brissotine, il décrète d'accusation quarante-deux députés girondins, la mise hors de la loi des vingt-et-un députés qui se sont enfuit de Paris et qui ont poussé les départements à la rébellion et enfin décrète l'arrestation des soixante-treize députés qui ont protesté contre les journées des 31 mai et 2 juin. Le 9 brumaire an II (30 octobre), il décrète au terme d'un discours l'interdiction aux femmes de fréquenter les sociétés populaires, amorçant le coup d'arrêt aux acquis féministes de la Révolution[7] ; seul le député Charlier s'élève contre la motion.

Il fut envoyé, avec Merlino, dans l'Ain et l'Isère, pour y accélérer le recrutement. Le , il protesta contre la décision qui venait de confier l’armée des Alpes à Kellermann et, le , il vota contre le rapport du décret qui, la veille, avait cassé la Commission des Douze. Le , il revint à la charge en disant que la république était trahie du côté du Mont-Blanc, accusant Kellerman, général « infâme » qu’il croyait coupable et dont il fallait faire tomber la tête[8].

Adversaire acharné des Girondins, Amar devint plus influent encore après le ; il rédigea l’acte d’accusation qui a abouti à l’arrestation des députés girondins, le 2 juin 1793[9]. Le , il provoqua le décret d'accusation contre Buzot, et ce fut lui qui, le , provoqua le décret d'accusation contre Duprat, Mainvielle et Vallée, comme complices de Barbaroux ; ce fut lui qui, le , accusa, au nom du comité de sûreté générale Carra, présent à la séance, d'être un conspirateur conspirateur et un scélérat, qui égorgeait la liberté, et de recevoir chez lui une société d’aristocrates, qui avaient applaudi à l’infâme action de Charlotte Corday, et qui avaient osé dire qu’avant vingt ans on érigerait des autels à cet assassin[8]. Ce fut lui qui procéda à l'arrestation de Rabaut-Saint-Étienne ; ce fut encore lui qui, le , fut chargé de conclure contre Vergniaud, Guadet et les autres Girondins. Enfin, il fut l'auteur d'un rapport qui inculpait Basire, Chabot, Delaunay, Fabre d'Églantine et Julien de Toulouse de royalisme et d'agiotage. Il proposa de faire traduire dans une maison nationale les députés rentrés, depuis le , dans leur domicile, d’après l’évasion de Pétion et de Lanjuinais. ll vota, le , pour que les aristocrates et gens suspects fussent renfermés jusqu’à la paix[8]. Il milite pour la déportation des prêtres[10].

Peu avant la 9 Thermidor, il se déclara violemment contre Robespierre et contribua à sa chute. Il fut impliqué dans l’insurrection du 12 germinal an III contre la Convention avec Barère, Collot d'Herbois, Billaud Varennes et Vadier et arrêté. Il fut libéré par l'amnistie du 4 brumaire an IV.

Retiré de la vie publique, il fut arrêté à nouveau par le Directoire comme complice de la conjuration des Égaux[11]. Traduit, avec Babeuf et ses complices, à la haute cour de Vendôme, il fut renvoyé, pour l'application de la loi du 22 floréal, qui exilait de la capitale plusieurs conventionnels, devant le tribunal criminel de la Seine qui cessa les poursuites, et il resta à Paris[12].

Obscur et ignoré sous l’Empire, à la Restauration, il dut à sa non-activité pendant les Cent-Jours de ne pas être proscrit comme régicide par la loi du 12 janvier 1816, quoique ayant voté la mort du roi, car il avait refusé d'adhérer à l'acte additionnel de 1815.

Tourné, à la fin de sa vie, vers la piété et le mysticisme, il a notamment traduit les œuvres philosophiques de Swedenborg[13].

Cinéma

- Danton (), film réalisé par Andrzej Wajda. Rôle joué par Krzysztof Globisz.

Notes et références

- Archives parlementaires de 1787 à 1860, Première série tome 62, séance du 13 avril 1793, p. 72.

- Archives parlementaires de 1787 à 1860, Première série tome 65, séance du 28 mai 1793, p. 534.

- Archives parlementaires de 1787 à 1860, Première série tome 52, séance du 18 octobre 1792, p. 551.

- Archives parlementaires de 1787 à 1860, Première série, tome 66, séance du 19 juin 1793, p. 583.

- Archives parlementaires de 1787 à 1860, Première série, tome 74, séance du 14 septembre 1793, p. 109.

- Archives parlementaires de 1787 à 1860, Première série, tome 88, séance du soir du 16 germinal an II (5 avril 1794), p. 213.

- Christine Le Bozec, Les femmes et la Révolution 1770-1830, Paris, Passés Composés, 2019, p. 100-104.

- Jean-Joseph-Antoine Pilot de Thorey, Statistique du département de l’Isère, Grenoble, F. Allier, , 701 p. (lire en ligne), p. 146.

- Michel Fauquier (note 3), Une histoire de l’Europe : aux sources de notre monde, Monaco, Éditions du Rocher, , 752 p. (ISBN 978-2-268-09636-0, OCLC 1057471116, lire en ligne), p. 792.

- Réimpression de l’ancien moniteur depuis la réunion des États-Généraux jusqu’au Consulat : avec des notes explicatives par M. Léonard Gallois (mai 1789 - novembre 1799), t. 14, Paris, Bureau Central, , 880 p. (lire en ligne), p. 812.

- Philippe Buonarroti, Gracchus Babeuf et la conjuration des égaux, Paris, A. Le Chevalier, coll. « Les grands procès politiques », , 209 p. (lire en ligne), p. 54.

- William Duckett (dir.), Dictionnaire de la conversation et de la lecture : inventaire raisonné des notions générales les plus indispensables à tous, t. 1, Paris, Michel Lévy frères, , 2e éd., 800 p. (lire en ligne), p. 431.

- Léonce-Eugène-Joseph Fabre des Essarts, Les Hiérophantes : Fouché, Chaumette et le culte de la Raison, Paris, Chamuel, , 264 p. (lire en ligne), p. 139.

Voir aussi

Bibliographie

- Albert Soboul, Dictionnaire historique de la Révolution française, PUF 1989.

- Jean Tulard, Jean-François Fayard et Alfred Fierro, Histoire et dictionnaire de la Révolution française. 1789-1799, Paris, éd. Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1987, 1998 [détail des éditions] (ISBN 978-2-221-08850-0)

- « Jean Pierre André Amar », dans Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, Edgar Bourloton, 1889-1891 [détail de l’édition]

- Archives parlementaires de 1787 à 1860 : recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799. Tomes LV, LVI, LVII, LX, LXI, LXII, LXV, LXVI, LXIX, LXX et LXXI.

- Fiche sur Assemblée nationale

Articles connexes

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Ressource relative à la vie publique :