Jarrie

Jarrie est une commune française située dans le département de l'Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Jarrie | |||||

| |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||

| Département | Isère | ||||

| Arrondissement | Grenoble | ||||

| Intercommunalité | Grenoble-Alpes Métropole | ||||

| Maire Mandat |

Raphaël Guerrero 2020-2026 |

||||

| Code postal | 38560 | ||||

| Code commune | 38200 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Jarrois(e) | ||||

| Population municipale |

3 797 hab. (2020 |

||||

| Densité | 286 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 06′ 43″ nord, 5° 45′ 39″ est | ||||

| Altitude | Min. 259 m Max. 733 m |

||||

| Superficie | 13,26 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine | ||||

| Unité urbaine | Grenoble (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Grenoble (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton du Pont-de-Claix | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

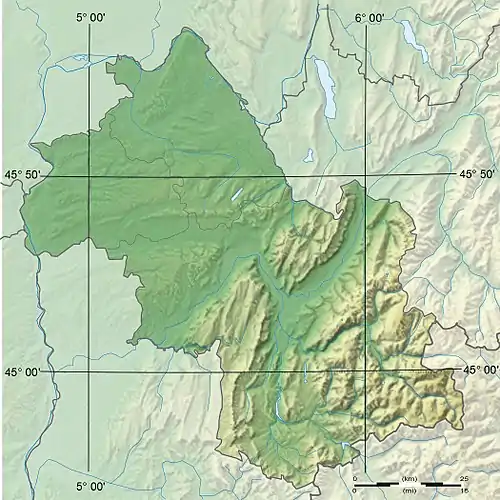

Géolocalisation sur la carte : Isère

Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.ville-jarrie.fr | ||||

Paroisse de l'ancienne province royale du Dauphiné durant l'Ancien régime, la commune devenue iséroise lors de la création des départements, abrite le siège de la communauté de communes du Sud Grenoblois entre 2003 et 2013, puis rejoint la communauté de Grenoble-Alpes Métropole en 2014. Les habitants de Jarrie sont dénommés les Jarrois[1].

Géographie

Description et situation

La commune de Jarrie est située entre Vizille et Grenoble et est limitrophe de Champ-sur-Drac. La commune se divise en trois parties : Haute-Jarrie, Basse-Jarrie et les Chaberts. Chaque partie a son école et son église paroissiale. La mairie et le musée de la chimie se trouvent à Basse-Jarrie.

Géologie

La plus grande partie du territoire de Jarrie est située sur le plateau de Champagnier qui est un ensemble de couches caillouteuses anciennes que l'érosion tant fluviatile que glaciaire a isolé et conservé à une altitude moyenne d'environ 400 mètres, soit 200 mètres au-dessus de celle de l'agglomération grenobloise, situé plus au nord.

Ce plateau est limité au nord et à l'est par des reliefs calcaires qui ont donnée naissance à une côte isolée du côté de la commune de Champagnier. Ce secteur reste un témoin du remplissage lacustre de la cuvette grenobloise tel qu'il était à 40 000 ans avant notre époque et de quelques témoins morainiques de la dernière poussée glaciaire qui l'a envahi entre -35 000 et -30 000 ans[2].

Communes limitrophes

Climat

Situé dans la partie méridionale du bassin grenoblois entre la vallée du Drac et un modeste plateau, le climat de la commune est un mélange de climat océanique et continental, avec une très légère influence méditerranéenne (pluie d'été plus faibles qu'en hiver). Le bassin présente un bon ensoleillement avec des précipitations abondantes.

L'amplitude thermique annuelle est une des plus élevées de France. Les montagnes environnantes particularisent beaucoup le climat avec un effet "cuvette" entrainant des chaleurs torrides l'été et un froid assez important l'hiver, ainsi que d'autres phénomènes liés aux vents, tels que l'effet de foehn.

Hydrographie

Le territoire communal est longé par le torrent alpin de la Romanche, un affluent du Drac qu'elle rejoint à la pointe occidentale de cette commune au niveau des territoires de Champ-sur-Drac, Champagnier et Varces-Allières-et-Risset, formant à cet endroit précis, un quadripoint, selon les références toponymiques fournies par le site géoportail de l'Institut géographique national[3]..

Voies de communication et transports

Voies routières

La route nationale 85 (RN85) et sa déviation (RD1085d) qui contourne le secteur de Basse-Jarrie est une des principales voies routières traversant Jarrie. Celle-ci permet de relier Grenoble par la Pont-de-Claix, à Cannes en passant par Vizille, Sisteron, Gap et Digne et accessoirement desservir les grandes stations de ski de l'Isère par la RD1091 (ancienne RN91).

La route Napoléon (RD5 entre Grenoble et Eybens) ne traverse pas directement Jarrie mais passe non loin des limites territoriales de la commune en traversant le territoire de la commune voisine, Brié-et-Angonnes[4].

Voies ferrées et transports publics

Jarrie est desservie par la gare de Jarrie-Vizille sur la ligne SNCF Grenoble-Veynes-Gap-Briançon. L'usine d'Arkema possède également un embranchement particulier.

La commune est desservie par le réseau des transports de l'agglomération grenobloise (TAG) par les lignes 66 (en direction d'Échirolles) et 71 (en lien avec la gare de Jarrie-Vizille). Des lignes scolaires (sacado) complètent la desserte de la commune vers son collège (Le Clos Jouvin) et vers le lycée des Portes de l'Oisans à Vizille.

Urbanisme

Typologie

Jarrie est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [5] - [6] - [7]. Elle appartient à l'unité urbaine de Grenoble, une agglomération intra-départementale regroupant 38 communes[8] et 450 501 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[9] - [10].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Grenoble dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 204 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[11] - [12].

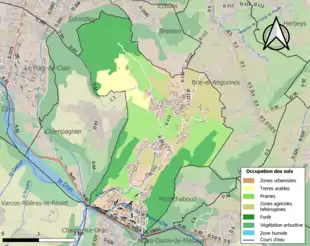

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (45,8 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (51,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (31,3 %), prairies (23,8 %), zones agricoles hétérogènes (14,8 %), zones urbanisées (13 %), terres arables (7,2 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (6,6 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (3,1 %), eaux continentales[Note 3] (0,2 %)[13].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques sismiques

L'ensemble du territoire de Jarrie est situé en zone de sismicité n°4 (sur une échelle de 1 à 5), comme l'ensemble du territoire de l'agglomération grenobloise[14].

| Type de zone | Niveau | Définitions (bâtiment à risque normal) |

|---|---|---|

| Zone 4 | Sismicité moyenne | accélération = 1,6 m/s2 |

Risques technologiques

La commune héberge sur son territoire des usines chimiques dont deux entreprises classées dans la catégorie « SEVESO seuil haut » (L’usine Arkema et l'’usine Areva-Cezus —voir section Économie). Le PPRT de la plate-forme chimique de Jarrie a été révisé en mai 2015. Selon le site de la mairie, le risque principal pour les populations riveraines concerne essentiellement l’intoxication[16].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous la forme Jarria au XIe siècle[17].

Jarrie (de garrica, chêne) est un mot d'origine préceltique passé en langue gauloise, et son emploi a persisté à l'époque gallo-romaine et même à des époques postérieures[18], comme en témoignent les formes avec l'article défini du type la Jarrie, à partir du XIIe siècle.

On ne peut donc pas rattacher à une occupation prélatine les lieux portant ce nom[18], ni d'ailleurs, antérieure au Moyen Âge dans le cas précis de Jarrie.

- Les Chaberts :

- Haute-Jarrie :

- Basse-Jarrie :

- Les Charbonnaux :

- l'Aragna : Arène, carrière de sable

- Les Thevenets :

- Les Simianes :

- Bon Repos :

- Le Plâtre :

- Les Vernets :

- La Combe :

- Les Envers :

Histoire

Antiquité

Jarrie se trouve sur la route commerciale alpine depuis l'antiquité, route qui deviendra ensuite une voie romaine[19].

Les plus anciennes traces d'occupation du village actuel remontent au Ier siècle av. J.-C.. Par rapport à la présence gauloise, un Peron d'Avalon se trouve sur la carte de Cassini, et Abalo indique la pomme en langue gauloise[19].

Les archéologues ont établi que la voie romaine passait par Haute-Jarrie et les Chaberts au Ier siècle de notre ère, grâce à l'expertise et à l'authentification de pièces et de tuiles par le Musée dauphinois[20] - [Note 4] - [Note 5].

Moyen Âge

Au cours de la période féodale, les traces de vie humaine témoignent d’une sédentarisation des populations qui investissent le plateau de Haute Jarrie et le hameau des Chaberts. La communauté villageoise se constitue alors au Xe siècle autour de deux pôles centraux : l’église Saint-Étienne récemment édifiée, au cours de la période de christianisation du territoire français tout entier, et le Seigneur local, qui serait à l’origine de l’édification d’un bâtiment défensif, notamment une motte castrale au Rampeau, déjà évoqué dans des textes antérieurs au Xe siècle[20][Note 6].

Au cours de la première moitié du IIe millénaire, les villes dauphinoises, telles que Grenoble, Gap ou La Mure se développent rapidement, grâce à l’essor du commerce inter-cité, qui dynamise l’ensemble du territoire français. Jarrie devient ainsi un lieu de passage privilégié pour ces flux commerciaux. Le village connaît alors un renouvellement de sa population, et par conséquent, un essor démographique important. D'un petit regroupement de fermes qu’il était jusque présent, il devient un véritable conglomérat de maisons de commerçants et de paysans.

Dans le même temps, l’Église assoira encore davantage son aura sur la communauté, influencée par l’ordre des Templiers, récemment établi à proximité, qui entreprend d’exploiter les atouts géographique du village. Les terres encore inoccupées seront alors défrichées et réservées à l’agriculture. L'étang de Haute-Jarrie sera utilisé pour l’irrigation des champs et l’approvisionnement des foyers. Par ailleurs, ils établiront également une commanderie chargée de régulier les flux commerciaux et de personnes sur les routes du village, et construiront un édifice imposant sur le plateau de Haute-Jarrie, que l’on appellera ensuite « Châteauneuf ».

Époque Moderne

Au cours des XIVe siècle et XVe siècle, le village n’est pas épargné par les fléaux qui déciment le pays tout entier. La peste noire et la guerre de Cent Ans laisseront en effet, une empreinte indélébile dans les esprits des membres de cette petite communauté villageoise. Néanmoins, le milieu du IIe millénaire sera tout de même celui de l’édification des bâtiments les plus emblématiques de Jarrie : le château de Bon Repos[22], construit dans un style médiéval, et qui aujourd’hui encore, donne un caractère un peu moyenâgeux à cette partie du village. De nos jours, le château est animé chaque année par plusieurs compagnies de théâtre, ainsi que des groupes de musique[23]. Ce fut à cette époque que la maison Jouvin vit le jour dans la plaine de Basse-Jarrie ; autrefois dénommée « tour d’Avalon », ce bâtiment accueille actuellement depuis de nombreuses années la Mairie du village, dans le parc du même nom : le « Clos Jouvin ».

Malgré la modestie de sa taille, la commune de Jarrie fut particulièrement impliquée dans les guerres de religion qui ensanglantèrent la France au cours du XVIe siècle. Le Dauphiné fut en effet, une région particulièrement touchée par les affrontements entre catholiques et protestants. À cette époque, François de Bonne de Lesdiguières était le chef de file des Huguenots (nom donné aux protestants), qui cherchaient à négocier la fin des conflits avec les représentants locaux, et notamment Louis Armuet, le propriétaire du château de Bon Repos. Cependant, alors que leurs discussions permirent la rédaction d’un traité de paix, Henri III, qui eut vent des revendications huguenotes, refusa catégoriquement les conditions imposées par les protestants, et fit échouer les « accords de Jarrie ». L’année 1587 fut alors le théâtre d’affrontements violents entre catholiques et protestants, au cours desquels, ces derniers seront lourdement décimés. La bataille de Jarrie du comptera 1500 morts, presque tous Suisses[24]. En représailles, Lesdiguières traversera la commune et pilla la commanderie d’Échirolles dans sa marche sur Grenoble en 1590. Il faudra alors attendre l’Edit de Nantes, promulgué par Henri IV en 1598, pour rétablir la paix au village et dans tout le Dauphiné.

La commune connue également une réorganisation de son découpage paroissial. En effet, à partir du XVIe siècle, Jarrie fut administrée par trois paroisses différentes : celle de Saint-Étienne, celle de Notre-Dame de Jarrie et celle de Saint-Jacques d’Échirolles. Par la suite, lors de la venue au pouvoir de Louis XIV, la commune se verra assez curieusement retirer l’administration de la communauté d’Isabeau Marnais sur ordre du Sieur Champigny, intendant du Dauphiné.

Révolution française

En vue de la préparation des États généraux de mai 1789, une assemblée préalable se réunit le à Vizille, une petite commune située à une demi-douzaine de kilomètres de Jarrie. Lors de cette assemblée, ce fut Charles Renauldon, propriétaire du château de Saint-Jacques à Échirolles et futur maire de Grenoble, qui défendit les doléances des Jarrois. Malgré l’implication du village dans la vie politique du pays, la Grande Peur et les troubles de l’été 1789 ne trouvèrent pas vraiment d’écho à Jarrie. Les châteaux et domaines seigneuriaux du village n’eurent pas à subir la colère des révolutionnaires et ne connurent aucune forme de pillage.

Le XIXe siècle

Le XIXe siècle fut, quant à lui, une période beaucoup plus dynamique pour la commune. Sa population augmenta grâce à l’arrivée de nouveaux paysans et de riches bourgeois grenoblois, attirés par cadre de vie qu’offre le village, à la fois calme et rural, tout en étant proche de la ville. De plus, l’artisanat industriel se développe assez rapidement : la création de la gare communale en 1878 et d’une ligne de chemin de fer, reliant Grenoble à Veynes, attire les meuniers, les plâtriers et les scieurs de la région. C'est ainsi que l'on vit progressivement apparaître de plus en plus d'ateliers de toutes sortes dans le village.

Le XXe siècle

Les mutations du village depuis 1945

De nos jours, la commune de Jarrie est bien sûr toujours existante, mais elle a bien changé depuis 1945. Sa population d’à peine 2 000 habitants a augmenté pour en atteindre presque 4 000, elle est devenue une des plus dynamiques de l’agglomération sud-grenobloise.

En quarante ans, outre le rachat du château de Bon Repos aux descendants de la famille Jouvin par la Mairie de Jarrie, de nombreux services publics et associations culturelles ont été créés par les différents maires successifs.

De plus, la mairie s'installe dans la Maison Jouvin, où l'on constitue un Musée de la chimie, toujours en place actuellement. La halte-garderie est municipalisée, l’étang de Haute-Jarrie classé "Réserve naturelle", et de nombreux hameaux comme les Terrasses, les Simianes, les Auriards, les Plâtrières et les Envers, sont construits afin d'accueillir les nouveaux habitants du village, arrivés au cours des "Trente Glorieuses".

Par ailleurs, dans les années 1960, l'usine de chlore est rachetée par le groupe AREVA et devient un site de fabrication de zirconium, qui exporte aujourd'hui dans le monde entier[25]. Ainsi, en quelques décennies, la petite commune paysanne et ouvrière s’est fortement développée et peu à peu gentrifiée, comportant aujourd’hui toutes les structures d’une ville de taille moyenne.

Le XXIe siècle

En , la tour hertzienne de Jarrie (lieu-dit du Plassoney), d'une hauteur de 85 mètres[26] et surplombant l'agglomération grenobloise a été prise pour cible lors de la vague d'incendies criminels à Grenoble[27].

Politique et administration

Administration municipale

En 2021, le conseil municipal de Jarrie compte vingt-sept membres dont douze hommes et quinze femmes, lequel comprend un maire, sept adjoints au maire, un conseiller municipal délégué et dix-huit conseillers municipaux. Parmi ces conseillers, deux sont inscrits dans l'opposition[28].

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[30]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[31].

En 2020, la commune comptait 3 797 habitants[Note 7], en augmentation de 0,66 % par rapport à 2014 (Isère : +2,73 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

La commune, qui est rattachée à l'académie de Grenoble, compte plusieurs écoles publiques, rassemblées dans deux groupes scolaires[34].

Équipement culturel et sportif

- L’espace culturel Paul Bernard occupe le site d'une ancienne église datant du début du XXe siècle (Jésus-ouvrier) achetée au diocèse en 2018 qui l'a désacralisée selon les règles du droit canon. Gérée par le service culturel de la mairie[35], elle a pour vocation d'être équipée en salle de spectacle[36].

- La piscine municipale de Jarrie, située à proximité du collège Le Clos Jouvin, est une piscine de plein air, équipée d'un grand bassin de natation, d'un bassin ludique et d'une pataugeoire pour les plus petits. Des courts de tennis sont situés à proximité de cet équipement[37].

Médias

Historiquement, le quotidien à grand tirage régional Le Dauphiné libéré consacre de façon régulière dans son édition de Grenoble et du sud-Isère, un ou plusieurs articles à l'actualité de la commune, de l'agglomération, ainsi que des informations sur les éventuelles manifestations, les travaux routiers, et autres événements divers à caractère local.

La commune publie et distribue, chaque trimestre, un journal d'information municipale à destination des résidents de la commune, dénommé Jarrie mag[38].

Économie

Secteur industriel

- Le site Arkema

- Créée en 1916, une entreprise spécialisée dans la production de chlore et de chlorure de chaux pour répondre aux besoins de la Défense Nationale est construite dans la vallée (secteur de Basse-Jarrie). Après avoir connue de nombreuses transformation (Le site de Jarrie s'est spécialisé dans la fabrication d'intermédiaires chimiques utilisés dans l'industrie papetière ou la détergence), l'usine appartient au groupe chimique français Arkema et présente, en 2021, un effectif de 340 salariés. Située en amont de la confluence entre le Drac et la Romanche, à proximité du quartier de Basse-Jarrie, le long de route qui relie Grenoble à Vizille, l'usine s'inscrit dans le cadre du Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)[40].

- Le site Framatome

- Situé en aval du site d'Arkema, face à la confluence du Drac et de la Romanche, l'usine Framatome produit de l’éponge de zirconium au terme d’opérations chimiques et de métallurgie extractive et compte, selon le site officiel de l'entreprise deux grands unités opérationnelles, l'unité « chimie » qui transforme la matière première, la zircone, en tétrachlorure de zirconium et l'unité « métal » qui transforme le tétrachlorure de zirconium en éponge de zirconium[41].

Secteur agricole

Le commune fait partiellement partie de l'aire géographique de production et transformation du « Bois de Chartreuse », la première AOC de la filière Bois en France[42].

Revenus de la population et fiscalité

En 2010, le revenu fiscal médian par ménage était de 39 792 €, ce qui plaçait Jarrie au 2 589e rang parmi les 31 525 communes de plus de 39 ménages en métropole[43].

En 2012, la part des ménages fiscaux imposés était de 81,3 %[44].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Le château de Bon Repos, du XVe siècle[46], propriété de la commune qui l'a entièrement restauré, est inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du [47].

- Le château des Rollands ou manoir de Teyssier[46], à Haute-Jarrie, qui date du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, est inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du [48].

- Le Châteauneuf à Haute-Jarrie, du XIIIe siècle[46].

- Le clos Jouvin, qui date du XVIe au XIXe siècle[46], ancienne tour d'Avalon, demeure dans un parc paysager occupé par la mairie, bâtiment autrefois propriété de la famille de gantiers Jouvin. Le parc du Clos Jouvin a été créé vers 1880 par l'architecte paysagiste Gabriel Luizet, réalisateur de plusieurs parcs reconnus monuments historiques[49].

- Le château des Simianes[46].

- La présumée motte castrale de Rampeau, du XIe siècle[46].

- L'église Saint-Étienne à Haute-Jarrie.

- Église Jésus-Ouvrier de Jarrie.

- L'église priorale de la Nativité-de-Notre-Dame des Charbonnaux (ou Charbonnots[50]), partie de l'ancien prieuré bénédictin du XIe siècle.

- La Croix de la Vue, entre Basse-Jarrie et Montchaboud.

- Le monument aux morts communal de Jarrie, situé à Basse-Jarrie, se présente sous la forme d'un pilier surmonté d'un Poilu en arme en position de sentinelle avec un piédestal de trois marches, l'ensemble étant entouré par une haie végétale[51].

- Quelques photos de monuments et lieux de Jarrie

Château de Bon Repos.

Château de Bon Repos. Château des Rollands.

Château des Rollands. Château des Simianes.

Château des Simianes. L'église Saint-Étienne.

L'église Saint-Étienne. Croix Votive.

Croix Votive. Fontaine et bassin.

Fontaine et bassin.

Patrimoine culturel

Le musée de la chimie, attenant à l'hôtel de ville et la bibliothèque municipale Yvette Virot, se trouve au Clos Jouvin. Le musée de la chimie, situé non loin d'un des principaux pôle industriels de chimie français, propose des ateliers scientifiques à destination du jeune public.

Patrimoine naturel

Gérée depuis le par Grenoble Alpes Métropole, la réserve naturelle régionale de l'Étang de Haute-Jarrie, d'une superficie de onze hectares héberge un étang, un site de roselières, des prairies humides et des boisements

- Quelques photos du musée et de la RNR de Jarrie

L'entrée du musée.

L'entrée du musée. Le musée de la chimie.

Le musée de la chimie. La médiathèque.

La médiathèque. L'étang de Haute-Jarrie.

L'étang de Haute-Jarrie. Observatoire dans la RNR de l'Etang de Haute-Jarrie

Observatoire dans la RNR de l'Etang de Haute-Jarrie Etang de Haute-Jarrie

Etang de Haute-Jarrie

Personnalités de la commune

- Patrick Rolland : ancien joueur de hockey sur glace à Grenoble et de l'équipe de France. Aujourd'hui, il est entraîneur adjoint de l'équipe junior de France et entraîneur adjoint des Brûleurs de loups de Grenoble. L'été, il a son école de hockey.

- Yvette Virot (née Goddard) : ancien maire de la commune et fondatrice du musée de la Chimie à Jarrie. Une salle lui est consacrée et la bibliothèque municipale porte son nom.

- Christian Boujet, joueur de rugby au FC Grenoble et international de Rugby à XV (3 sélections avec le XV de France en 1968), né à Jarrie en 1942.

- François Gachet, champion du monde de VTT de descente en 1994.

- Pierre Ostian (1944-2015), journaliste et documentariste professionnel de télévision et créateur magazine Montagne.

Héraldique

|

Blason | De gueules à un chêne arraché d'argent, au chef d'azur chargé de trois haumes d'argent taré de profil[52]. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- La « petite voie » romaine menait à Turin et passait par Haute-Jarrie et le col du Lautaret, alternative fréquentée à la voie passante par La Mure et Grenoble. On traversait l'Isère à Grenoble, pour poursuivre en rive droite de la Romanche et du Drac. Voir le panneau SIPAVAG.

- Voir le parcours sur les cartes de la voie romaine par Eric Tasset : Voie Grenoble (Cularo) - Turin (Taurini) / Tronçon Echirolles - Jarrie et Voie Grenoble (Cularo) - Turin (Taurini) / Tronçon Jarrie - Vizille

- Selon Isabelle Vanoli et Pierre-Yves Carron, la butte du Rampeau correspond probablement à une motte castrale, mais il y a « peu d'indices […] pour confirmer l'hypothèse d'une motte castrale à Jarrie : seul le profil de cette butte présente les caractéristiques d'une fortification de terre. Une investigation archéologique légère permettait peut-être de le vérifier[21]. »

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

- Site habitants.fr, page sur la commune de Jarrie.

- Site geol-alp.com, page du Pr J-B Debelmas "Structure et histoire géologiques du plateau de Champagnier".

- Site géoportail, page des cartes IGN

- Site ville-jarrie.fr, page "Carte d’identité de la commune".

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Grenoble », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Site de la préfecture de l'Isère, carte des zones de sismicité

- Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » - Légifrance

- Site ville-jarrie.fr, Document d’information communale sur les risques majeurs.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, DENLF, 1979.

- Revue de l'histoire de Versailles et de Seine-et-Oise, Société des sciences morales, des lettres et des arts de Seine-et-Oise, Académie de Versailles, des Yvelines et de l'Ile-de-France, L. Bernard (Versailles), H. Champion (Paris), 1899-1976.

- Aimé Bocquet, Le passé de l'Oisans et la voie Grenoble -le Col du Lautaret, accès le 4 mai 2016.

- Ville de Jarrie, « Histoire | Ville de Jarrie », sur www.ville-jarrie.fr (consulté le ).

- Isabelle Vanoli (ill. Pierre-Yves Carron), « La motte de Rampeau à Jarrie », dans Annick Ménard (dir.) et Collectif, Patrimoine en Isère : Pays de Vizille, Grenoble, Département de l'Isère, coll. « Inventaire du patrimoine », , 112 p., 21 cm x 29.7 cm (OCLC 33933847), p. 20.

- « Château de Bon Repos », sur château de Bon Repos.com (consulté le ).

- « Page d'accueil », sur www.chateaudebonrepos.com (consulté le ).

- La Bataille de Jarrie, le 19 août 1587 sur www.sudgrenoblois-tourisme.com (accès le 24 avril 2016).

- « Jarrie : historique et faits marquants depuis 1962 - AREVA », sur www.areva.com (consulté le ).

- Site mobile-users.net, page "Antenne Orange à Jarrie".

- « Isère: un émetteur de TDF vandalisé à Haute-Jarrie », sur france3-regions.francetvinfo.fr, (consulté le ).

- Site ville-jarrie.fr, page sur le conseil municipal.

- Annuaire des Villes Jumelées > Pays : _ > Région : RHONE-ALPES > Collectivité : ISERE, sur le site de l'AFCCRE, consulté le 15 novembre 2014.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Site ville-jarrie.fr page "Scolaire".

- Site france3-regions.francetvinfo.fr, article "En Isère, une église devient centre culturel".

- Site ville-jarrie.fr, page équipements et salles.

- Site guide-piscine.fr, page "Piscine du Clos Jouvin à Jarrie".

- Site ville-jarrie.fr, page sur Jarrie mag.

- Site diocese-grenoble-vienne.fr, page sur la paroisse paroisse Saint-Jean-de-la-Croix.

- Site arkema.com, page "L'unité de production Arkema de Jarrie".

- Site framatome.com, page sur l'usine de Jarrie.

- Cahier des charges de l’appellation d’origine « Bois de Chartreuse », homologué par l’arrêté du 23 octobre 2018 publié au JORF du 31 octobre 2018, Bulletin officiel du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, n° 2018-46 (.PDF).

- « Revenus localisés des ménages-Année 2010 », sur site de l'Insee, (consulté le ).

- « Insee - Chiffres clés : Commune de Jarrie (38200) », sur www.insee.fr (consulté le ).

- « Insee - Indicateur - Estimation du taux de chômage au sens du BIT pour le 1er trimestre 2013 », sur www.insee.fr (consulté le ).

- Eric Tasset, Châteaux forts de l'Isère : Grenoble et le Nord de son arrondissement, Grenoble, éditions de Belledonne, , 741 p. (ISBN 2-911148-66-5), pp. 324-331.

- « Château de Bon Repos », notice no PA00117208, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Domaine des Rollands de Haute-Jarrie », notice no PA38000024, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Base Mérimée. Patrimoine architectural > Auteur(s) : Luizet Gabriel.

- Pierre Coing-Boyat, « Notre-Dame de Jarrie : essai d'histoire de l'église de Basse-Jarrie aux Charbonnaux (ou Charbonnots) », Mémoire, le bulletin des amis de l'histoire du pays vizillois, vol. 41, novembre 2011, p. 35-46.

- Site monumentsmorts.univ-lille.fr, page sur le monument aux morts de Jarrie.

- Visages de Jarrie, Cyril LEHEMBRE, page 30.

Voir aussi

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Bibliographie

- Le Clos Jouvin : Jarrie, Grenoble, Musée dauphinois,

- Pierre Coing-Boyat, Le Château des Simianes à Haute-Jarrie : personnages et demeures de Jarrie, in Mémoire : le bulletin des amis de l'histoire du pays vizillois, vol. 35, , pp. 36–49.

- La Chimie de Jarrie, le sel de la vie : quatre vingtième anniversaire de l'usine de Jarrie, Jarrie, Elf Atochem,

- Château de Bon Repos : Jarrie, Isère, Grenoble, Prestoprint, 198.?

- Le Château de Bon Repos : Jarrie : à partir des recherches de Pierre Coing-Boyat, Grenoble, Conseil général de l'Isère, coll. « Patrimoine en Isère »,

- La maison Jouvin : de la Tour d'Avallon à la mairie de Jarrie

- Robert Aillaud, La Bataille de Jarrie : 19 août 1587, Robert Aillaud,

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site officiel .

- Site web du château de Bon Repos .