Intubation trachéale

L'intubation trachéale (IT), souvent appelée simplement intubation, est un geste technique médical consistant à introduire un dispositif tubulaire dans la trachée. L'intubation assure la liberté et l'étanchéité des voies aériennes supérieures, permet la ventilation mécanique et l'administration de médicaments par voie pulmonaire. Le contrôle des voies aériennes au cours de l'anesthésie générale est son indication la plus fréquente, mais elle est pratiquée également dans le cadre de l'urgence pour prévenir ou traiter des situations telles que l'asphyxie, l'obstruction des voies aériennes ou l'inhalation de corps étrangers, notamment en traumatologie et en réanimation.

Il existe plusieurs modalités d'intubation selon la voie d'accès à la trachée. Dans la majorité des cas, une sonde endotrachéale flexible est introduite à travers l'orifice glottique en passant par la bouche (intubation orotrachéale) ou les fosses nasales (intubation nasotrachéale). Il existe également diverses techniques permettant l'intubation directe de la trachée sans traverser le larynx, dont les plus courantes sont la cricothyroïdotomie et la trachéotomie. La cricothyroïdotomie est une technique de sauvetage qui consiste à introduire un cathéter dans la trachée à travers la peau. La trachéotomie, qui consiste à ouvrir la trachée à la face antérieure du cou pour y placer une canule, est un geste chirurgical indiqué principalement lorsqu'une assistance respiratoire de longue durée est nécessaire.

L'intubation est un acte invasif, douloureux et nécessitant un bon relâchement de la musculature du larynx : elle est donc réalisée le plus souvent après induction d'une anesthésie générale. Dans certains cas cependant, elle peut être réalisée sous anesthésie locale chez un sujet éveillé (intubation vigile), voire sans anesthésie dans le cadre d'urgences vitales (arrêt circulatoire, coma). L'introduction de la sonde endotrachéale nécessite une visualisation directe de l'orifice glottique par laryngoscopie. Celle-ci est facilitée par l'utilisation d'un laryngoscope conventionnel, plus rarement d'un fibroscope souple, d'un vidéo-laryngoscope ou d'autres instruments. Après intubation de la trachée, un ballonnet est généralement gonflé à l'extrémité de la sonde afin de maintenir celle-ci en place, d'éviter son retrait accidentel à travers la glotte et de prévenir le passage de corps étrangers ou de liquide gastrique dans l'arbre bronchique. La sonde est finalement reliée à un dispositif externe permettant la ventilation pulmonaire : source d'oxygène, ballon auto-remplisseur, ballon souple, respirateur artificiel, etc.

L'intubation est un acte spécialisé qui nécessite un apprentissage et qui doit être effectué selon un protocole bien défini. En effet, elle n'est pas dénuée de risques. Elle peut être responsable de complications bénignes — lésions dentaires, plaies des tissus de la bouche et du pharynx, etc. — et bien plus rarement, surtout dans les situations d'urgence, de complications graves et potentiellement fatales : traumatisme du larynx ou de la trachée, inhalation du contenu gastrique, intubation accidentelle de l'œsophage non rapidement reconnue entraînant une hypoxémie sévère, etc. Pour cette raison, la recherche de critères prédictifs d'une intubation difficile ou de complications doit être soigneusement effectuée avant d'entamer une procédure d'intubation. Dans la plupart des pays l'intubation trachéale est un acte règlementé et réalisé exclusivement par ou sous la responsabilité d'un médecin, généralement spécialisé en anesthésiologie, en réanimation, en médecine d'urgence ou en oto-rhino-laryngologie. À titre d'exemple, en France, à part les médecins exerçant dans les spécialités citées précédemment, seuls les infirmiers anesthésistes sont autorisés à réaliser ce geste médical.

Histoire

Contrairement à la trachéotomie qui est l'une des plus anciennes interventions chirurgicales et qui possèderait une longue histoire remontant à plusieurs millénaires[1] - [2] - [3] - [4], l'intubation trachéale existe depuis bien moins longtemps[5].

Hippocrate (-460 à –377) aurait proposé, en cas de suffocation, d'insérer un petit tuyau dans la gorge du patient pour y insuffler de l'air. Pour certains ce serait la description d'une trachéotomie[6], pour d'autres, plutôt celle d'une intubation[7].

On prête au médecin Persan Avicenne (980 à 1037) les premières intubations trachéales[8] - [9] en cas de suffocation, à l’aide de canules d’or ou d’argent (Livre III du Canon)[6].

Vers 1543-1555, André Vésale (1514-1564), alors professeur à Padoue, décrit dans son « Humani Corpores Sanita » la ventilation artificielle en pression positive à thorax ouvert sur un animal à l'aide d'un roseau introduit dans la trachée[6] - [10] - [11].

Vers 1878-1880 William MacEwen décrit une anesthésie lors d'une intubation trachéale préventive, avant l'ablation d'une tumeur de la base de langue[11] - [8] - [12].

À l'origine, les premières intubations trachéales ont été réalisées lors des épisodes asphyxiques de la diphtérie. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, la seule chance de salut était de réaliser une trachéotomie, alors grevée d'une lourde mortalité. Le pédiatre américain Joseph O'Dwyer (1841-1898) a inventé la méthode d'intubation qui porte son nom et qui a été publiée dans le N. Y. Medical Journal sous le titre « Intubation of the Larynx »[13].

Franz Kuhn (1866-1929), un chirurgien allemand, est le premier à utiliser régulièrement l'intubation trachéale lors des anesthésies vers 1900, mais cette pratique ne sera appliquée en routine hospitalière que bien plus tard, vers 1945[8].

Indications et contre-indications

Indications

L'indication peut être posé dans l'urgence, en cas de détresse vitale, ou dans le cadre d'une anesthésie générale programmée. Dans le premier cas, les raisons sont une détresse respiratoire dans près de la moitié des cas, un problème neurologie dans un tiers des cas ou pour une cause cardiaque pour le reste[14].

Les indications de l'intubation trachéale sont :

Le maintien de la liberté et de la perméabilité des voies aériennes

Les voies aériennes supérieures forment le point d'entrée vers les bronches du flux d'air à destination ou en provenance des poumons. Leur liberté est indispensable à la survie car les réserves d'oxygène de l'organisme (approximativement, l'air contenu dans les poumons) ne permettent que quelques minutes d'autonomie avant le décès.

Les voies aériennes supérieures comportent le nez et les fosses nasales, la bouche, le pharynx et le larynx.

L'obstruction des voies aériennes supérieures peut être due :

- à un corps étranger ;

- à un traumatisme ;

- à la chute en arrière de la langue contre la paroi du pharynx lors d'un coma ou d'une anesthésie générale ;

- à l'accumulation de liquides, sang, sécrétions, etc.

Dans ce cas, l'intubation trachéale court-circuite les obstacles et permet une reprise de la respiration.

La protection des voies aériennes

Même si leur liberté peut être assurée par d'autres méthodes, le risque de passage du contenu gastrique ou d'autres liquides (sang et sécrétions) dans la trachée peut subsister lors des comas ou de certaines interventions chirurgicales. Ces inhalations induisent des pneumopathies particulièrement graves et sont connues sous le nom de syndrome de Mendelson.

L'intubation trachéale permet alors d'isoler de façon étanche les voies aériennes supérieures de l'arbre bronchique, grâce au ballonnet de la sonde.

Différents types de ballonnets existent à présent. Les matériaux et les formes peuvent contribuer à améliorer cette étanchéité. La plupart des ballonnets sont en PVC et sont grand volume / basse pression. Souvent en forme de barrique, ces ballonnets, parce que plus large que le diamètre de la trachée, laissent passer des sécrétions (ou fluides) accumulées au-dessus du ballonnet par le biais de canaux formés par les plis du ballonnet. Récemment des ballonnets en polyuréthane ont fait leur apparition. Ceux-ci améliorent considérablement l'étanchéité en raison de leur finesse. La forme semble également influer sur l'étanchéité. Des ballonnets coniques permettent de réduire les fuites en créant une zone où le diamètre du ballonnet est strictement égal à celui de la trachée.

Enfin, le drainages sous-glottique via le canal d'aspiration Evac permet d'éliminer les sécrétions susceptibles de passer dans l'arbre bronchique.

La suppléance d'une mécanique respiratoire insuffisante

L'insuffisance de la respiration peut être d'ordre mécanique, par mauvais fonctionnement du « soufflet » composé de la cage thoracique, du diaphragme et des muscles respiratoires. Les causes peuvent être :

- un trouble de la commande neurologique comme dans les comas ou l'anesthésie générale ;

- un traumatisme du thorax ou du diaphragme ;

- une paralysie musculaire, comme dans les tétraplégies, les myopathies et les autres maladies neuromusculaires ainsi que lors de l'usage de curares.

Dans ce cas, l'intubation trachéale permet d'assister la respiration au moyen d'un insufflateur manuel ou d'un respirateur.

La suppléance d'une fonction pulmonaire insuffisante

Lors de certaines maladies respiratoires (syndrome de détresse respiratoire aiguë, œdème aigu du poumon, noyade) la capacité du poumon à échanger l'oxygène et le dioxyde de carbone se révèle insuffisante. Il est alors nécessaire d'augmenter les volumes ou les pressions des gaz respirés ou d'en modifier la composition (augmentation de la fraction inspirée d'oxygène, adjonction de monoxyde d'azote).

L'intubation trachéale permet ainsi la ventilation assistée.

L'anesthésie générale

L'intubation trachéale est très fréquemment réalisée lors d'une anesthésie générale, car comme on vient de le voir plus haut, cet acte expose à la fois à l'obstruction des voies aériennes, à l'inhalation de divers liquides, à la défaillance mécanique de la respiration par commande centrale (opiacés) et musculaire (morphiniques, incision chirurgicale). Enfin il est souvent nécessaire de modifier le mélange gazeux en y introduisant de l'oxygène, du protoxyde d'azote ou des gaz anesthésiques halogénés.

Contre-indications

L'intubation trachéale ne connaît pas de contre-indication en cas de nécessité vitale. Cependant, en raison des possibles accidents pouvant survenir elle ne doit être effectuée qu'en cas de véritable nécessité. En cas de problèmes prévisibles lors de la réalisation de ce geste, des solutions alternatives (abstention, masque facial, masque laryngé) doivent être discutées.

Matériel

- Le matériel de base de réanimation comprend au minimum une source d'oxygène et de quoi l'administrer au patient (insufflateur, masques faciaux de différentes taille, raccords et filtres anti-bactérien adéquats) ainsi qu'une source d'aspiration opérationnelle.

- Le matériel de laryngoscopie le plus courant est un laryngoscope, composé d'un manche, d'une lame courbe (type Mac Intosh) ou droite (type Miller) et d'une source d'éclairage intégrée à la lame. Les lames existent en différentes tailles. De nombreuses variantes ont été développées, lames munies d'un optique, lames articulées, lames inversées pour gauchers, lames à usage unique, etc.

- Les sondes d'intubation sont des tubes de section circulaires, terminées en biseau, ayant un rayon de courbure de 12 à 16 cm. Leur diamètre interne va de 2,5 à 9 mm et leur longueur de 14 à 36 cm. Actuellement elles sont pratiquement toutes à usage unique, le plus souvent en chlorure de polyvinyle. Elles sont le plus souvent munies d'un ballonnet permettant l'étanchéité trachéale. Diverses formes permettent leur insertion par voie orale, nasale ou par un orifice de trachéotomie, elles peuvent être renforcées d'un ressort antiplicature ou encore être adaptées à certaines procédures comme la ventilation unipulmonaire (type Carlens ou White).

- Une seringue de 10 ml pour gonfler le ballonnet, du matériel de fixation (ruban adhésif médical ou lien), un stéthoscope pour vérifier le bon positionnement de la sonde sont nécessaires.

- Peuvent être également utilisées des canules oropharyngées (canule de Guedel), divers types de mandrins, une pince de Magill qui permet de saisir l'extrémité de la sonde endotrachéale et de la guider vers l'orifice trachéal, un vaporisateur d'anesthésique local, des gels ou aérosols lubrifiants. Il est recommandé de vérifier la pression à l'intérieur du ballonnet à l'aide d'un manomètre.

- Capnographe, ou détecteur de CO2 à usage unique pour confirmer le positionnement de la sonde. (Constitue maintenant un standard de pratique).

Maintenance et hygiène du matériel

Le matériel réutilisable (notamment laryngoscope et lames) doit être vérifié avant chaque utilisation selon une procédure standardisée.

Le matériel doit être désinfecté conformément aux textes réglementaires (circulaires DGS/DH no 645 du et no DGS/5C/DHOS/E2/2001/138 du ) et doit inclure une traçabilité de la procédure elle-même ainsi que le suivi des dispositifs ainsi traités (décret du ). En raison des contraintes techniques, notamment pour la prévention des infections à prion, on tend à utiliser de plus en plus des lames de laryngoscope à usage unique.

Chaque utilisateur est responsable du respect de ces pratiques.

Opérateur

Il doit être formé à la technique, il peut s'agir d'un médecin, d'un inhalothérapeute, d'un infirmier (en France, il doit être infirmier anesthésiste diplômé d'état) ou d'un paramedic. Il doit respecter les règles d'hygiène (lavage des mains, utilisation de matériel décontaminé) et être protégé contre les risques de contamination provenant du patient (port de gants, de lunettes et de masque protecteur). Il est placé derrière la tête du patient, il peut être debout (aux urgences et au bloc opératoire), assis ou allongé (en préhospitalier).

Apprentissage de l'intubation

- Tous les praticiens susceptibles de réaliser une intubation (urgentistes) doivent se former aux techniques recommandées[15].

- La formation par simple compagnonnage ne doit pas débuter sur le patient mais doit commencer par un apprentissage sur mannequin pour passer ensuite à un apprentissage sur le patient. En effet l'apprentissage sur mannequin permet une réalisation du geste sans entraîner de risque pour le patient. Certains mannequins sont munis de capteurs permettant d'alerter en cas de risque de traumatismes dentaires et reproduisent l'anatomie normale de façon fidèle. Malgré leur réalisme, la reproduction des conditions réelles n'est à ce jour qu'approximative.

- L'apprentissage au bloc opératoire, une fois la pratique sur mannequin acquise, permet de poursuivre la maîtrise de la technique, dans des conditions d'encadrement et de sécurité optimales. L'obtention d'un diplôme de médecine d'urgence (CAMU en France) nécessite d'ailleurs un stage au bloc opératoire.

- L’enseignement de certaines techniques comme l’utilisation d’un masque laryngé (ML) ou l’intubation avec un masque laryngé d’intubation (MLI) peut se faire au bloc opératoire après un apprentissage sur mannequin[15].

- L’entretien des connaissances peut faire appel à la formation sur mannequin.

L'intubation trachéale - temps principaux

Détection de l'intubation difficile

En France on parle d’intubation difficile si elle nécessite plus de deux laryngoscopies ou la mise en place d’une technique alternative après optimisation de la position avec ou sans manipulations laryngées. Il n’y a pas de consensus international sur la définition.

L'objectif de toute procédure d'intubation est que la réussite couronne la première tentative. Tous les temps de préparation doivent y concourir.

La détection d'une éventuelle difficulté d'intubation fait partie de toute consultation pré anesthésique. Elle fait appel à différents critères :

- l'interrogatoire et l'étude des antécédents d'intubation prolongée, d'intubation difficile, de trachéotomie, de lésions ou tumeurs oropharyngées, d'irradiation ou de brûlures du cou ;

- l'examen apprécie la mobilité du cou et de la mâchoire, l'ouverture de bouche (espace interdentaire de 35 mm au moins), l'état dentaire, la présence de dents fragiles et le port de prothèse dentaire ;

- la mesure de distances sterno-mentonnières, thyro-mentonnières, de la longueur de la branche horizontale de la mandibule sont préconisées par certains auteurs, des clichés radiographiques dynamiques du squelette du cou et de la mâchoire peuvent également être demandés ;

- la classification de Mallampati évalue la visibilité de la luette lors de l'ouverture de la bouche. Elle comporte quatre classes de I (a priori pas de difficulté) à IV (difficulté très probable) ;

- la classification de Wilson en cinq classes est préférée par certains en raison de sa moindre subjectivité que la classification de Malampatti.

Malgré ces critères, 15 à 30 % des intubations difficiles ne sont pas dépistées[16].

Dans le cadre de l'urgence et de la réanimation préhospitalière, la détection de l'intubation difficile est rendue encore plus délicate.

En plus de la recherche d'une intubation difficile il est désormais recommandé de rechercher des critères de ventilation au masque difficile. C'est une notion plus récente. On considère qu’une ventilation au masque est difficile :

- s’il est impossible d’obtenir une ampliation thoracique suffisante ou un volume courant supérieur à l’espace mort (3 ml·kg-1), un tracé capnographique identifiable, de maintenir une SpO2 > 92 % ;

- s’il est nécessaire d’utiliser l’oxygène rapide à plusieurs reprises, d’appeler un autre opérateur ;

- si la pression d’insufflation est supérieure à 25 cm H2O.

Les critères prédictifs d'une ventilation au masque difficile sont :

- absence de dents ;

- limitation de la protrusion mandibulaire ;

- âge supérieur à 55 ans ;

- indice de masse corporelle supérieur à 26 kg·m-2 ;

- ronflement ;

- barbe.

Préparation

La vérification du matériel, la mise en condition du patient avec installation d'un monitorage de l'électrocardiogramme, de la pression artérielle, de la saturation en oxygène et parfois du CO[2 expiré et la pose d'un accès veineux fiable constituent le premier temps.

L'oxygénation préalable à l’anesthésie générale, ou préoxygénation, permet de réduire le risque d’hypoxémie pendant l’induction et la sécurisation des voies aériennes en augmentant les réserves de l’organisme en oxygène. Ainsi en oxygène pur, le remplacement de l’azote alvéolaire par l’oxygène (dénitrogénation) et l’augmentation des réserves tissulaires en oxygène permettent de doubler le temps d’apnée jusqu'à 6 minutes.

La méthode de référence est la ventilation spontanée pendant trois minutes en oxygène pur (FiO2 = 1). Le matériel, notamment le masque facial, doit être étanche. La coopération du patient est primordiale et est facilitée par une bonne information préalable.

La sédation - anesthésie

Il est usuel de réaliser l'intubation sous anesthésie générale. L'anesthésie doit être profonde, ce qui facilite la procédure et diminue ses complications. Dans le contexte de l'urgence et ou du patient non à jeun dit « estomac plein » elle est même très codifiée. Il s'agit alors d'une induction en séquence rapide (ISR).

En cas de difficulté prévisible on peut pratiquer une intubation guidée par fibroscopie (le plus souvent nasotrachéale) chez un patient vigile qui garde sa ventilation et ses réflexes de protection des voies aériennes. Dans ce cas on réalise uniquement au préalable une bonne anesthésie locale des fosses nasales et de la glotte sans réaliser d'induction proprement dite.

L'intubation à l'aveugle (nasotrachéale) longtemps pratiquée n'a aujourd'hui plus lieu d'être.

Dans le contexte du patient estomac plein on propose donc une induction à séquence rapide (ISR) qui associe l’administration successive d’un hypnotique peu dépresseur hémodynamique, type étomidate ou kétamine, et d’un curare réversible d’action rapide type suxaméthonium. On associe la manœuvre de Sellick (pression cervicale moyenne qui vise à faire obturer le haut œsophage par les anneaux trachéaux) systématiquement lors d'une induction chez un estomac plein.

Techniques

L'intubation trachéale peut être effectuée avec différents matériels, différentes drogues et différentes techniques. Le contexte dans lequel a lieu l'intubation joue un rôle également dans la technique à utiliser.

Dans l'urgence, les techniques les plus fréquemment utilisées sont :

- intubation sans sédation ni bloqueurs neuromusculaires (BNM) ;

- intubation avec patient éveillé (« Awake intubation ») ;

- intubation orale avec sédation profonde (mais sans BNM) ;

- intubation en séquence rapide (ISR) ;

- intubation orotrachéale avec instruments spéciaux ;

- cricothyroïdotomie à l’aiguille ou chirurgicale.

Intubation par laryngoscopie

Il s'agit de la technique d'intubation la plus commune. Une laryngoscopie est pratiquée afin de visualiser la glotte et le tube est passé à travers les cordes vocales avec visualisation directe. Il est plus commun de passer le tube par la bouche mais il peut aussi être passé par le nez dans certains cas de trauma facial, de chirurgies ORL ou chez les enfants.

Variantes

- Utilisation d'un mandrin de métal afin d'augmenter la rigidité ou de modifier la forme de la sonde endotrachéale

- Pression sur le cartilage thyroïde afin de faciliter la visualisation de la glotte par manœuvre de BURP : « Backwards Upwards and Rightwards Pressure »

- Manœuvre de Sellick

- Tête surélevée sur un coussin (position dite « amendée de Jackson »)

Intubation à l'aveugle

Elle consiste à introduire la sonde trachéale par une narine et à la diriger en se fondant sur l'écoute du souffle d'air lors de la respiration spontanée. Son avantage est de ne pas nécessiter de laryngoscopie, notamment en cas d'impossibilité d'ouvrir la bouche et de respecter la respiration spontanée. Elle peut être effectuée sous simple anesthésie locale de la narine et du pharynx. Ses limites sont la nécessité d'une respiration spontanée suffisante, la relative lenteur de la procédure et le risque de déclencher des saignements potentiellement délétères. Elle doit être abandonnée.

Intubation sous fibroscopie

Il s'agit de la meilleure technique lors d'intubation trachéale prévue difficile. Elle consiste, après avoir introduit un fibroscope souple dans la sonde, à la guider au travers de l'orifice glottique sous contrôle direct de la vue, le plus souvent en passant par une narine. Cette technique nécessite une bonne formation, un matériel onéreux et fragile et n'est efficace que chez un patient présentant une respiration spontanée. La présence de saignement ou de sécrétions rend sa réalisation beaucoup plus délicate.

Intubation rétrograde

C'est une technique désuète de secours en cas d'intubation difficile. Elle consistait à réaliser une ponction de la trachée au travers de la peau, à enfiler dans la trachée un guide plastique ou métallique qui ressortira par la glotte puis par la bouche, et à se servir de ce guide pour mettre en place la sonde d'intubation. Elle est largement détrônée par les dispositifs type bougie d'Eschmann ou le Fastrach.

Mandrin lumineux

Appelé également technique par transluminescence, il s'agit d'un mandrin rigide pliable au bout duquel se trouve une source lumineuse. Le mandrin est glissé dans le tube comme un mandrin traditionnel. Ils sont ensuite passés par la bouche sans laryngoscopie. La lumière filtrant à travers les tissus permet de vérifier la bonne position du tube.

Le modèle de mandrin lumineux Trachlight n'est plus disponible depuis 2009[17].

Bougie ou mandrin d'Eschmann

Il s'agit d'une longue tige de plastique relativement rigide dont le bout (environ 2 cm) forme un léger angle. La tige est insérée lors d'une laryngoscopie. Le bout de la tige est pointé vers le haut. La friction du bout de la tige sur les anneaux trachéaux permet de savoir que celle-ci est en bonne position sans visualiser la glotte. La sonde d'intubation est alors enfilée sur le mandrin et glissée jusque dans la trachée, la laryngoscopie étant maintenue pour soulever l'épiglotte. Le Mandrin d'Eschmann est ensuite retiré et la sonde raccordée au circuit respiratoire.

_et_Echangeur_de_Cook_(Jaune).JPG.webp)

Échangeur de tube de Cook

Il s'agit d'une longue tige destinée à être passée dans la sonde endotrachéale avant le retrait de celle-ci. En cas d'échec de l'extubation (absence de perméabilité des voies respiratoires ou insuffisance respiratoire) une autre sonde endotrachéale pourra être insérée facilement en la glissant le long de l'échangeur. Certains modèles d'échangeurs sont aussi munis d'un conduit interne permettant la ventilation au réanimateur manuel ou avec un dispositif de ventilation "JET"

Fastrach

Il s'agit d'un masque laryngé (voir plus haut) permettant la ventilation puis l'introduction par son intermédiaire d'une sonde d'intubation trachéale. C'est le dispositif de référence à utiliser en cas d'intubation difficile imprévue.

Gonflement du ballonnet

À l'extrémité introduite dans la trachée, la sonde d'intubation comporte un ballonnet qui permet, une fois gonflé à l'air, d'assurer la bonne protection des voies aériennes. La pression de gonflage idéale est de 20 mmHg (pression en millimètre de mercure soit 27 cmH2O, correspondance de pression en centimètres d'eau), elle assure une bonne étanchéité des voies aériennes tout en étant légèrement en dessous de la pression de perfusion sanguine de la muqueuse trachéale. Celle-ci risque d'être lésée lorsque la pression exercée par le ballonnet dépasse 30 cmH2O en empêchant localement une vascularisation correcte. Il est recommandé de surveiller régulièrement la pression du ballonnet à l'aide d'un manomètre: le protoxyde d'azote, très fréquemment utilisé lors d'anesthésies, diffuse dans le ballonnet et augmentant ainsi sa pression interne. Dans certains cas, notamment en caisson hyperbare ou lors de transport aérien sanitaire, le ballonnet est gonflé à l'eau.

Vérification du succès

Il est nécessaire de prendre dès l'insertion du tube des mesures pour vérifier que le tube est bien positionné dans la trachée.

Raccorder à un ballon réanimateur ou au circuit d'anesthésie et en ventilant, vérifier les points suivants:

- Soulèvement du thorax de façon symétrique et immobilité de l'abdomen.

- La présence de condensation dans le tube à l'expiration n'est pas un signe fiable. Il peut aussi bien être observé en cas d'intubation trachéale qu'œsophagienne.

- La mesure d’une pression partielle en CO2 dans l’air expiré (PETCO2) ou end tidal CO2(EtCO2) est la méthode de référence pour contrôler l’absence d’intubation œsophagienne. Les capnogrammes doivent être visualisés et stables sur au moins 6 cycles ventilatoires.

- Utilisation d'un vérificateur de position œsophagienne (VPO).

- À l'auscultation, le murmure vésiculaire doit être entendu de manière symétrique, à droite comme à gauche, on vérifie l'absence de « glouglou » à l'estomac. L’auscultation pulmonaire axillaire est le meilleur moyen de déceler l’intubation sélective. Cette auscultation doit être renouvelée après chaque changement de position du patient.

- La radiographie pulmonaire est une façon courante de vérifier la profondeur adéquate d'insertion du tube en service de réanimation. Elle n'est réalisée en anesthésie qu'en cas de doute.

Fixation

L'intubation réussie est immédiatement suivie de l'auscultation des champs pulmonaires puis de la fixation de la sonde endotrachéale. Le choix du type de fixation dépend des habitudes du centre hospitalier, du contexte et de la durée prévue de l'intubation. Différents dispositifs peuvent être utilisés :

- ruban adhésif médical commun ;

- ruban non adhésif (méthode Doyer[18]) ;

- bandes adhésives pour tubes endotrachéaux ;

- système de harnais rigide avec velcro.

Quel que soit le système utilisé, une parfaite fixation du tube trachéal est indispensable en raison de la gravité des accidents liés au déplacement ou à la perte de la sonde d'intubation. En cas d'intubation par la bouche une canule rigide type canule de Guedel peut être mise en place afin de prévenir le risque de morsure et d'obturation de la sonde.

Complications de l'intubation trachéale

Complications mécaniques

- L'intubation bronchique sélective survient dans la très grande majorité des cas dans la bronche souche droite, dont l'angulation par rapport à la trachée est plus faible. Les signes d'intubation bronchique sont parfois détectées immédiatement par une asymétrie à l'auscultation avec un murmure vésiculaire absent ou diminué à gauche, une asymétrie de soulèvement du thorax lors de l'insufflation, un taux de CO2 expiré bas. Le diagnostic est parfois posé par la radiographie. Une intubation bronchique sélective peut également survenir par déplacement secondaire de la sonde, en raison d'une fixation insuffisante ou de mobilisation de la tête. Les risques en sont une moindre efficacité de la ventilation, une atélectasie du côté de la bronche non ventilée, un traumatisme du côté ventilé du fait des volumes insufflés. Ces accidents peuvent être évités si l'intubation sélective est détectée rapidement. Cette complication se produit dans près de 5 % des intubations[19] mais est sensiblement plus fréquente en cas d'extrême urgence comme lors d'un arrêt cardio-circulatoire[20] ou lors d'une procédure en dehors du milieu hospitalier[21]. L'intubation sélective peut être évitée en contrôlant la longueur du tube introduit (mesurée aux incisives) : 21 cm pour une femme, 23 cm pour un homme[22], ou un peu moins[23].

- L'intubation œsophagienne est l'introduction de la sonde d'intubation dans l'œsophage. C'est une éventualité fréquente[24] et le plus souvent corrigée. Les signes en sont une absence de murmure vésiculaire, une résistance à l'insufflation, une dilatation gastrique et de borborygmes à l'auscultation de l'épigastre. En l'absence de ventilation spontanée, elle évolue vers une détresse respiratoire. Méconnue elle peut entraîner une rupture gastrique ou œsophagienne dramatique.

- L'obstruction secondaire des sondes par coudure, déplacement, morsure, accumulation de sécrétions est toujours possible et sa prévention nécessite une surveillance draconienne.

- Des lésions traumatiques peuvent survenir, causées soit par le laryngoscope avec lésions des lèvres, des dents, hémorragies buccales ou pharyngées soit par la sonde d'intubation avec des lésions des cordes vocales, des cartilages aryténoïdes, de la trachée. La gravité est très variable pouvant aller du simple désagrément à une détresse respiratoire.

- La mobilisation du cou chez un polytraumatisé peut entraîner le déplacement secondaire d'une fracture du rachis cervical, jusque-là inaperçue.

Complications générales

- L'intubation trachéale entraîne une accélération de la fréquence cardiaque et une augmentation de la pression artérielle, parfois mal supportés chez des patients fragiles ou âgés. Il peut exister, au contraire, une chute de la tension artérielle pouvant aller jusqu'au collapsus[14], surtout dans les indications urgentes.

- L'inhalation du contenu de l'estomac, ou syndrome de Mendelson peut se produire avant ou au moment de la mise en place de la sonde d'intubation. Une sonde gastrique est mise en place systématiquement si la ventilation doit être prolongée.

- Des douleurs pharyngées et laryngées sont rapportées dans 15 à 30 % des cas et disparaissent le plus souvent en trois à quatre jours.

- Un laryngospasme peut survenir avant la mise en place ou lors du retrait de la sonde d'intubation. Les cordes vocales se ferment alors de façon pratiquement étanche, entraînant une impossibilité d'assister la respiration au masque facial.

Complications tardives

- Des lésions des cordes vocales peuvent être vues lors d'intubations prolongées, dont des paralysies des cordes vocales par atteinte nerveuse ont été également décrites.

- Une sténose trachéale (diminution du calibre) peut être entraînée par un ballonnet trop gonflé. L'introduction de ballonnets à basse pression a permis de diminuer le taux de sténose post-intubation, sans toutefois l'éliminer complètement. Une étude de 2007 estime le nombre annuel de nouveaux cas à 4,9 par million d'habitants au Royaume-Uni[25]. Les symptômes peuvent être précoces, peu de temps après l'extubation, mais aussi se développer à bas bruit plusieurs mois, voire plusieurs années, plus tard[26].

Techniques alternatives pour l’accès aux voies aériennes

Masque facial

La ventilation au masque facial est le plus souvent possible et permet d'assurer une survie en attendant l'utilisation d'une technique appropriée ou l'aide d'un expert.

Le COPA

Ou Cuffed OroPharyngeal Airway est une canule oropharyngée à ballonnet qui assure l'étanchéité de l'oro- et du nasopharynx et la liberté des voies aériennes.

Le masque laryngé

Il consiste à introduire dans la bouche un tube muni d'un ballonnet volumineux, épousant une fois gonflé la forme du larynx. Cette technique permet le plus souvent de pratiquer une ventilation contrôlée mais ne prévient pas le risque d'inhalation du contenu gastrique. Son emploi nécessite une anesthésie générale profonde et un maintien des cordes vocales ouvertes.

Le combitube

C'est un dispositif alternatif en cas d'intubation difficile imprévue. Le combitube est composé d'une sonde à deux canaux, munie de deux ballonnets, introduits à l'aveugle dans la bouche. Il est posé sans laryngoscopie. Si la partie distale est dans l'œsophage, il est possible de ventiler les poumons par l'autre canal, dans le cas contraire, on ventile par le canal distal, comme pour une sonde classique.

Trachéotomie de sauvetage

Par un opérateur entraîné, elle ne prend que quelques secondes. Un médecin aurait ainsi pratiqué une trachéotomie sur un enfant lors d'un vol aérien à l'aide d'un couteau suisse[27]. Des kits de minitrachéotomie plus précisément des kits de cricothyroïdotomies permettent de nos jours ce geste dans des conditions bien moins acrobatiques.

Particularités

L'intubation trachéale au bloc opératoire

C'est au bloc opératoire que le plus grand nombre d'intubations trachéales est réalisé. Les conditions techniques y sont idéales avec une équipe entraînée. Les différents dispositifs en cas d'intubation difficile y sont réunis sur un chariot immédiatement disponible. Le geste est réalisé le plus souvent « à froid », chez un patient bien préparé et sous anesthésie générale profonde. Malgré cela, des intubations difficiles peuvent survenir et de rares accidents sévères surviennent encore.

L'intubation trachéale aux urgences et en pré hospitalier

Le caractère de l'urgence, la présence de lésions traumatiques, l'agitation du patient, la réplétion de l'estomac, sont autant de facteurs compliquant le geste. Le recours à des techniques préservant autant que faire se peut la ventilation spontanée doit être envisagé.

En pré hospitalier, des positions « acrobatiques » rendues nécessaires par les circonstances (endroits exigus, désincarcération) peuvent compliquer encore plus le problème.

L'intubation avec induction en séquence rapide (ISR)

Cette technique permet, par l'administration de médicaments associant un hypnotique type thiopental et un curare type succinylcholine, tous deux d'action rapide d'obtenir des conditions d'intubation de bonne qualité dans un délai bref, de l'ordre de la minute et un retour à une respiration spontanée en quelques minutes. Elle est utilisée en cas d'anesthésie en urgence chez un patient à l'estomac plein et permet de limiter le risque du passage du contenu gastrique dans les bronches, provoquant une obstruction bronchique par noyade, associée à des lésions caustiques dues à l'acidité du contenu de l'estomac (syndrome de Mendelson). Il est recommandé de faire la manœuvre de sellick dans une induction à séquence rapide.

Galerie

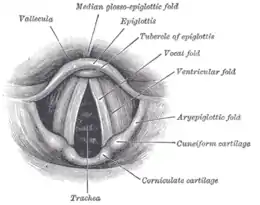

Vue laryngoscopique de l'orifice glottique.

Vue laryngoscopique de l'orifice glottique.

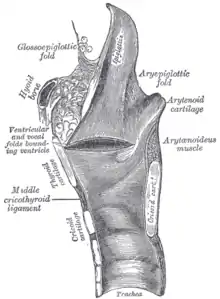

Entrée du larynx, vue postérieure.

Entrée du larynx, vue postérieure.

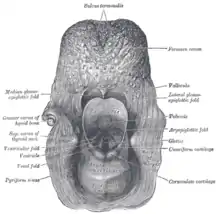

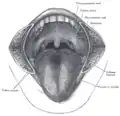

Vue bouche ouverte pour l'évaluation du grade de Malampati.

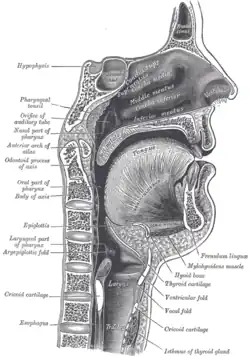

Vue bouche ouverte pour l'évaluation du grade de Malampati. Coupe sagittale du larynx et de la trachée

Coupe sagittale du larynx et de la trachée Matériel d'intubation trachéale.

Matériel d'intubation trachéale. Sonde d'intubation trachéale avec ballonnet gonflé (seringue de gonflage en place).

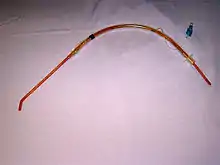

Sonde d'intubation trachéale avec ballonnet gonflé (seringue de gonflage en place). Mandrin d'Eschmann pour intubation difficile.

Mandrin d'Eschmann pour intubation difficile. Ballon d'anesthésie avec filtre antibacterien monté sur une sonde d'intubation.

Ballon d'anesthésie avec filtre antibacterien monté sur une sonde d'intubation. Ballon d'anesthésie avec filtre antibacterien monté sur un masque facial.

Ballon d'anesthésie avec filtre antibacterien monté sur un masque facial. Ballon d'anesthésie et ballon de réanimation.

Ballon d'anesthésie et ballon de réanimation. Sonde à double lumière pour intubation sélective, modèle sans ergot à usage unique.

Sonde à double lumière pour intubation sélective, modèle sans ergot à usage unique.

Notes et références

- « Trachetomy and tracheal intubation in military history » Journal of the royal society of medicine Vol 93, July 2000.

- The history of tracheotomy. Anaesthesist. 1986 May;35(5):279-83. Brandt L, Goerig M.

- « A Brief History of the Tracheotomy » The John Q. Adams Center for the History of Otolaryngology.

- Historical Review Of Tracheostomy. The Internet Journal of Otorhinolaryngology TM (ISSN 1528-8420).

- « The history of endotracheal anesthesia, with special regard to the development of the endotracheal tube » Anaesthesist 1986 Sep;35(9):523-30.

- Histoire de la liberté des voies aériennes.

- The practice of tracheotomy as airway protection from antiquity to the renaissance.

- « History of intubation » Laryngol Rhinol Otol. (Stuttg) 1986 Sep;65(9):506-10.

- http://imedclin.com/iran_&_islam.htm

- Quelques points importants sur l'histoire de la ventilation artificielle.

- Tracheostomy and endotracheal intubation: a short history

- « 100 years of intubation anesthesia. William Macewen, a pioneer of endotracheal intubation » Anaesthesist. 1983 May;32(5):200-4.

- Joseph O'Dwyer--a pioneer in endotracheal intubation and pressure respiration. Anasth Intensivther Notfallmed. 1988 Oct;23(5):244-51.

- Russotto V, Nainan Myatra S, Laffey JG et al. Intubation practices and adverse peri-intubation events in critically ill patients from 29 countries, JAMA, 2021325:1164-1172

- « Intubation difficile »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Conférence d’experts, SFAR, Texte court, 2006.

- « Expertise collective sur l'intubation difficile », Annales Française d'Anesthésie-Réanimation. 1996;15:207-214.

- http://www.laerdal.com/gb/docid/41789827/Trachlight-end-of-life-announcement

- http://smur.argenteuil.free.fr/index.php?page=page1000

- (en) Brunel W, Coleman DL, Schwartz DE, Peper E, Cohen NH, « Assessment of routine chest roentgenograms and the physical examination to confirm endotracheal tube position » Chest, 1989;96:1043-5

- (en) Dronen S, Chadwick O, Nowak R, « Endotracheal tip position in the arrested patient » Ann Emerg Med. 1982;11:116-7

- (en) Timmermann A, Russo SG, Eich C et al. « The out-of-hospital esophageal and endobronchial intubations performed by emergency physicians » Anesth Analg. 2007;104:619-23.

- (en) Roberts JR, Spadafora M, Cone DC, « Proper depth placement of oral endotracheal tubes in adults prior to radiographic confirmation » Acad Emerg Med. 1995;2:20-24

- (en) Sitzwohl C, Langheinrich A, Schober A et al. « Endobronchial intubation detected by insertion depth of endotracheal tube, bilateral auscultation, or observation of chest movements: randomised trial » BMJ. 2010;341:c5943

- (en) Timmermann A, Russo SG, Eich C et al. « The out-of-hospital esophageal and endobronchial intubations performed by emergency physicians » Anesth Analg. 2007;104:619-623

- (en) S.a.r. Nouraei, E. Ma, A. Patel et D.j. Howard, « Estimating the population incidence of adult post-intubation laryngotracheal stenosis », Clinical Otolaryngology, vol. 32, , p. 411–412 (ISSN 1749-4486, DOI 10.1111/j.1749-4486.2007.01484.x, lire en ligne, consulté le )

- (en) Erich Stoelben, Aris Koryllos, Frank Beckers et Corinna Ludwig, « Benign Stenosis of the Trachea », Thoracic Surgery Clinics, vol. 24, no 1, , p. 59-65 (ISSN 1547-4127, DOI 10.1016/j.thorsurg.2013.09.001).

- - Outils multifonctions histoires vécues - Le couteau de poche utilisé comme scalpel

Voir aussi

Articles connexes

Cours en ligne

- Intubations difficiles, Démarche en cas de difficulté imprévue, Collège des Médecins du Québec, 1er novembre 2000.

- Accès aux voies aériennes, Cours de la faculté de Strasbourg, .

- Intubation en séquence rapide, Canada, 15e Congrès Scientifique annuel, 8e réunion provinciale en soins préhospitaliers d’urgence, .

- Utilisation du Fastrach

Médias

- Vidéo d'une intubation orotrachéale, en image de synthèse.