Houillères et saline de Grozon

Les houillères et saline de Grozon sont des mines de charbon et de sel gemme du bassin keupérien situées dans le département du Jura, en Bourgogne-Franche-Comté, dans l'Est de la France. Elles sont exploitées sur le territoire des communes de Grozon et de Tourmont de 1845 à 1944 pour le charbon et du VIIe au XXe siècle pour le sel après une première période d'exploitation au Néolithique et pendant l'Antiquité. L'exploitation du charbon sur place pour l'évaporation de la saumure permet à la Compagnie des Mines du Jura (qui possède uniquement cette saline) de diminuer le coût de revient du sel.

| Compagnie des Mines du Jura | |

La saline de Grozon. | |

| Création | 1840 |

|---|---|

| Dates clés | Néolithique-1369 : exploitation primitive 1845 : accord de la concession 1852 : nouvelle exploitation 1888 : fusion avec Montmorot |

| Disparition | 1875 (compagnie) 1944 (houille) Mi-XXe siècle (sel) |

| Siège social | Grozon |

| Activité | Houille, sel gemme |

Les bâtiments de la saline du XIXe siècle sont reconvertis en école maternelle, salle des fêtes et logement à la fin du XXe siècle. Les vestiges laissés par l'ancienne saline du haut Moyen Âge sont mis au jour lors d'un diagnostic archéologique mené fin 2014, ils sont alors considérés comme étant uniques en France.

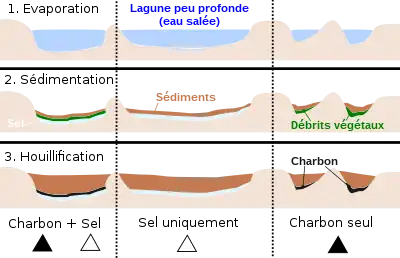

Situation et géologie

La concession possède une superficie de 1 100 hectares pour l'exploitation du charbon et 292 hectares pour le sel[1], répartis sur les communes de Grozon et Tourmont, au centre du département du Jura en région de Bourgogne-Franche-Comté.

Les gisements de houille et d'halite exploités sont mêlés au sein du bassin houiller keupérien de Haute-Saône. Ce bassin est formé d'une alternance de couches de grès, de marne irisée et de dolomies de gypse. La couche de sel se situe à 86 mètres de profondeur, son épaisseur est de 6,5 mètres, la matière extraite par abattage fournit 87 % de sel pur[1].

Saline

Néolithique et Antiquité

Des traces d'extraction de sel daté du Néolithique sont retrouvées sur la commune. L'extraction s'est faite de manière primitive vers 3900-3540 av. J.-C. Avec le peuplement de la région, l'exploitation s'intensifie au XIIIe siècle av. J.-C.[2].

À cette époque, du Néolithique à la période romaine, l'évaporation de la saumure est pratiquée sans récipient ni infrastructure, mais à même le sol sur un bûcher établi à proximité des sources salées. Des couches de cendres et de charbon de bois accumulées sur une dizaine de mètres sont observées à Salins-les-Bains, à Grozon et à Lons-le-Saunier lors de recherches archéologiques menées entre 1996 et 2001. Ces vestiges sont datés sur une période de 6 000 ans. Grozon offre de meilleures perspectives de recherche que Salin ou Lons qui sont situés dans un contexte urbanisé[3].

L'exploitation discrète du Néolithique va s'intensifier au cours de l'âge du bronze pour connaître un premier pic de production vers 1400-1500 av. J.-C. accompagné d'une croissance démographique. Le deuxième pic de production apparaît au commencement de l'âge du fer. Après le IVe siècle av. J.-C., Grozon devient avec Lons-le-Saunier, l'un des deux principaux sites de production de sel des Séquanes et ce jusqu'à la conquête de la Gaule ; les salaisons de Séquanie était alors particulièrement demandées sur les marchés de Rome[4]. Pour privilégier le sel romain, l'Empire fait construire un sanctuaire monumental sur la source et empêche toute exploitation[5].

Les couches de cendres de Grozon sont exploitées au XIXe siècle pour servir d'engrais aux exploitations agricoles de la Bresse[6]. L'évaporation du sel consomme de grandes quantités de bois quelle que soit l'époque et engendre un vaste défrichement. La raréfaction de certaines essences lors de l’intensification de l'activité montre que le charme, le hêtres et surtout le chêne sont utilisés comme combustibles[7].

Haut Moyen Âge

Une ancienne saline est en activité au VIIe siècle à Grozon, elle est mentionnée dans un texte de donation daté de 722[8] - [9]. La saline change régulièrement de propriétaires qui sont des seigneurs et des instances religieuses locales. En 906, elle est acquise par l'abbaye de Flavigny puis par Hugues Ier, archevêque de Besançon en 1053. Trente ans plus tard, elle appartient à l'abbaye de Rosières. Les bâtiments sont incendiés et la source obstruée après un traité du qui oblige Marguerite Ire de Bourgogne qui en a hérité à détruire la saline pour que la saunerie de Salins soit la seule à produire dans l'archevêché de Besançon. Des ruines de murs couvertes de terre, de charbon, de cendre et d'anciennes tuiles subsistent en 1854[1].

Les vestiges de cinq bâtiments d'architectures différentes sont retrouvés sur une surface de 600 m2 en septembre 2014 lors d'un diagnostic archéologique mené par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). Des fondations de bâtiments en bois mais aussi la base des murs en pierre de 50 cm d'épaisseur et d'1,5 mètre d'élévation du bâtiment quadrangulaire d'évaporation sont alors mises au jour ainsi que des céramiques. Les archéologues estiment que ces vestiges sont uniques en France et que la présence d'un bâtiment maçonné (habituellement réservé aux édifices religieux à cette période) remet en question les connaissances historiques sur les infrastructures des salines du haut Moyen Âge. Les éléments en bois sont conservés par la présence de la nappe phréatique. Ces vestiges sont de nouveau ensevelis pour les préserver à l'issue des fouilles le 3 novembre suivant. Un pavillon est construit par-dessus en 2015[10] - [8] - [9].

Révolution industrielle

La Compagnie des Mines du Jura est créée en 1840 avec un capital d'un million de francs réparti en 2 000 actions[1] et obtient la concession de Grozon par une ordonnance royale du 12 avril 1845. L'exploitation de la mine de sel débute en 1852 avec des puits d'extraction et un abattage par galerie. Mais cette méthode est remplacée par un système plus rentable de puisage de saumure par trois trous de sonde directement creusés depuis l'usine d'évaporation à huit poêles construite par les ingénieurs Delize, Thomas et Boucard entre 1853 et 1854. La mise en service de ces installations est autorisée le 3 février 1855, elles sont motorisées par une machine à vapeur. L'atelier d'évaporation subit un effondrement en 1873, il est rapidement reconstruit. En 1875, la saline est achetée par la Société des anciennes Salines domaniales de l'Est, ce qui entraîne la dissolution de la Compagnie des Mines du Jura. Deux ans plus tard elle relance un puits creusé en 1840, mais inexploité[11].

La production annuelle de sel passe de 1 200 tonnes en 1864 avec douze ouvriers à 3 000 tonnes en 1875 avant de chuter à 960 tonnes en 1884 et d'être arrêtée l'année suivante. Elle emploie cinq ouvriers en 1882. En 1888, la concession de sel de Grozon fusionne avec celle de Montmorot. Les trous de sondes sont renforcés entre 1891 et 1896 et un quatrième trou de sonde est creusé. La concession est déchue par un arrêté en 1901 ; il est annulé dès l'année suivante. L'activité est relancée en 1918 ; l'année suivante, quatre nouveaux poêles sont installés et permettent la production de 2 855 tonnes de sel dans l'année[11].

Un magasin et un atelier de la saline sont démolis dans les années 1960. Au début du XXIe siècle subsistent les bâtiments abritant les logements, les bureaux, la salle des machines et le bâtiment de la machine d'extraction qui abrite les trous de pompage de saumure. Tous ces bâtiments sont reconvertis en salle des fêtes, école maternelle, logements et garage vers 1980. La saline est inscrite le à l'inventaire général du patrimoine culturel[11].

Les anciens bureaux et logements.

Les anciens bureaux et logements. La salle des machines.

La salle des machines. L'autre côté.

L'autre côté. Les bacs à saumure.

Les bacs à saumure.

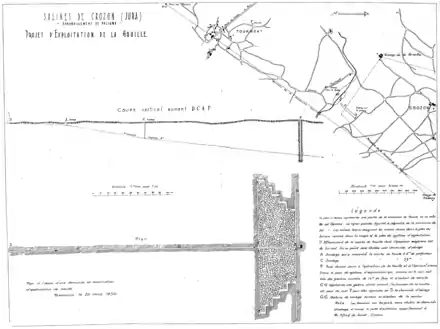

Houillères

La concession de Grozon, d'une superficie de 1 100 hectares, est accordée le pour alimenter les poêles d'évaporation de saumure de la saline du village. Cette mine, fermée avant 1864 est alors la seule du département qui exploite de la houille[11] - [12].

Le gisement exploité en « gradin couché »[1] est constitué d'une seule couche dont l'épaisseur varie de 40 à 80 cm. La houille, très sèche, est formée de 73,21 % de carbone et 3,75 % de cendre. Elle est très friable, ce qui oblige la mise en place d'un coffrage dans les galeries. Elle est de mauvaise qualité, même après un lavage, elle brûle mal en raison d'un mauvais pouvoir calorifique et laisse beaucoup de cendre. Ces différentes raisons provoquent l’arrêt de l’exploitation[13].

Entre 1942 et 1944 la concession est reprise par les salines de Montmorot et de Montaigu[11], deux descenderies sont creusées, l'une au nord, l'autre au sud de la vallée. Les couches de houilles sont perturbées par de nombreuses failles. Le charbon dur est abattu à l'aide d'explosifs, il est envoyé par chemin de fer à Villeneuve et Montmorot ainsi qu'à l'usine de gaz de houille de Grenoble[14].

Site du puits de Champ sur la Pierre à Grozon.

Site du puits de Champ sur la Pierre à Grozon. Emplacement approximatif d'un puits de Tourmont.

Emplacement approximatif d'un puits de Tourmont.

Notes et références

- A. Rousset 1854, p. 10-11.

- Yvan Grassias, Philippe Markarian, Pierre Pétrequin, Olivier Weller, De pierre et de sel : Les salines de Salins-les-Bains, Musées des techniques et cultures comtoises, (ISBN 2-911484-12-6), p. 44.

- Pierre Pétrequin et Olivier Weller 2008, p. 258-265.

- Pierre Pétrequin et Olivier Weller 2008, p. 265.

- Pierre Pétrequin et Olivier Weller 2008, p. 265-266.

- Alexa Dufresse et Émilie Ghautier 2002, p. 247.

- Alexa Dufresse et Émilie Ghautier 2002, p. 255.

- « Une saline du haut Moyen Âge découverte sur un chantier dans le Jura » [vidéo], sur France 3 Franche-Comté, .

- « Une saline de l'époque mérovingienne découverte à Grozon dans le Jura », sur France Bleu Besançon, .

- « Franche-Comté, Jura, Grozon, rue des Salines : nouveaux indices de la saline du haut Moyen Âge : rapport de diagnostic », sur dolia.inrap.fr, .

- « Saline de Grozon », notice no IA39000110, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- H. Résal, Statistiques géologiques, minérologique et métallurgique des départements du Doubs et du Jura, Dodivers, (lire en ligne), p. 294-295.

- Ogérien, Grenier, Histoire naturelle du Jura et des départements voisins, Masson, (lire en ligne), p. 327-329.

- R. Dormois et J.Ricours 1943, p. 17-20.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Pierre Pétrequin et Olivier Weller, Sel, eau et forêt d'hier à aujourd'hui, Presses Univ. Franche-Comté, coll. « Les Cahiers de la MHSE Ledoux », (ISBN 978-2-84867-230-4, ISSN 1771-8988, lire en ligne), p. 256-279.

- Alexa Dufresse et Émilie Ghautier, Exploitation des sources salées en Franche-Comté : impact sur l’espace forestier du Néolithique à la période médiévale, (lire en ligne), p. 243-257.

- [PDF] R. Dormois et J.Ricours, Houille triasique sur le versant N.O. du Jura, BRGM, (lire en ligne).

- [PDF] A. Rousset, Extrait du Dictionnaire Géographique, Historique et Statistique des communes de la Franche-Comté : Grozon (39), t. III, cegfc.net, (lire en ligne).