Guacharo des cavernes

Steatornis caripensis

Le guacharo des cavernes (Steatornis caripensis) est la seule espèce de la famille des Steatornithidae et du genre Steatornis, proche parent des engoulevents.

Cette espèce endémique de la zone néotropicale niche en groupes dans des grottes, du niveau de la mer jusqu'à 3 400 m d'altitude. On retrouve chez le guacharo plusieurs caractéristiques peu communes chez les oiseaux, notamment la capacité d'écholocation, un bon odorat et un régime alimentaire strictement frugivore.

Étymologie

Le nom scientifique Steatornis, et le nom anglais oilbird, signifient « oiseau à huile », car les guacharos se nourrissent principalement de fruits d'un palmier à huile ; les jeunes sont d'ailleurs recherchés pour leur graisse, inodore et se conservant bien, utilisée en cuisine par les indigènes[1].

Le nom d'espèce S. caripensis vient de Caripe, une petite ville du Nord du Venezuela près de laquelle se trouve la grotte El Guácharo où est découverte cette espèce en 1799 par Alexander von Humboldt.

Son nom vernaculaire français vient de l'espagnol guácharo, dont l'étymologie est incertaine : le mot pourrait être dérivé du terme guacho[2] emprunté au quechua, wakcha, signifiant « pauvre », « orphelin » ; l'article de l'encyclopédie en espagnol indique comme origine alternative, l'autre mot quechua waqay, signifiant « pleurer » ou « crier » et se référant probablement au cri de l'oiseau.

Au Pérou, le nom quechua du guacharo cacapishco est composé du mot pisqu, oiseau, et de l'onomatopée « caca » qui simule le bruit particulier de l’oiseau par imitation des sons qu’il produit.

Aire de répartition

L'espèce vit au nord et au nord-ouest de l'Amérique du Sud, soit au Venezuela, sur l'île de Trinidad, en Colombie, en Équateur, au Pérou, en Bolivie et en Guyane[1].

Description

- Longueur : 40-49 cm

- Envergure : jusqu'à 1 m

- Poids : 350-485 g

- Aspect du plumage : Marron à taches blanchâtres. Plus foncé sur le dessus. La queue est arrondie et formée de 10 rectrices.

- Aspect du bec : Le bec est très robuste. La mandibule supérieure est crochue

C'est un grand oiseau nocturne, au bec crochu et large. Il sonde son environnement immédiat avec ses vibrisses : longs poils situés entre le bec et l'œil qui sont en fait des plumes tectrices modifiées. Ses ailes et sa queue sont longues, ses pattes courtes.

Morphologie et adaptation au vol

La vitesse de vol du guacharo est relativement lente, soit de 20 à 25 km/h. À l’instar des aigles et des vautours, cette espèce a la pointe des ailes profondément échancrées, ce qui réduit la vitesse de décrochage. Les ailes ont aussi une forte courbure, qui augmente la portance à basse vitesse. La charge alaire est basse, ainsi que l’allongement (le rapport de l’envergure des ailes à leur largeur)[3].

Toutes ces caractéristiques aérodynamiques du guacharo sont des adaptations au vol lent qui lui est nécessaire pour cueillir les fruits en plein vol à la cime des arbres et pour circuler à l'intérieur des grottes et atteindre son nid dans les anfractuosités. Ces adaptations lui confèrent également la capacité de voler avec la lourde charge dans son estomac des fruits dont il se nourrit[3] (voir Habitudes alimentaires).

Écholocation

À l'instar des chauve-souris, l'espèce est capable d'écholocation afin de s’orienter dans l’obscurité. Le guacharo émet des «clics» nets dans ce but et écoute l’écho produit, ce qui lui permet de se situer ou d’identifier des objets, notamment les fruits dont il se nourrit[1].

Le premier chercheur à émettre l'hypothèse que les guacharos se déplacent dans l'obscurité grâce à l'écholocation est le biologiste Donald Griffin, dans les années 1950, il confirme alors son hypothèse expérimentalement. Cette écholocation se fait à des fréquences réduites audible par l'être humain, principalement entre 10 et 20 kHz, contrairement aux chauves-souris qui utilisent des fréquences bien plus élevées (32 kHz, en moyenne, pour la sérotine brune, par exemple). Ces signaux de biosonar sont émis par le syrinx, par rafales de deux à cinq clics de moins de dix millisecondes toutes les deux à trois mètres. Le sensibilité auditive maximum de ces oiseaux se situerait autour de 2 kHz[4].

Ce sens est efficace pour détecter des objets de plus de 20 cm.

Vue

Les yeux sont grands par rapport à la taille de la tête, ils sont globuleux et leur pupille s'ouvre largement. La rétine des Guacharo est très sensible : elle contient une proportion de 123 bâtonnets pour un cône environ (alors que les cônes représentent environ 5 % des photorécepteurs chez l'humain). Les bâtonnets sont présents en très forte densité, 1 000 000 /mm2, répartis sur trois couches et très fins, pour atteindre une grande sensibilité à la lumière. Ils ne possèdent pas de tapetum lucidum[4].

Les rangées de points blancs sur les ailes et la queue permettraient aux individus de se repérer entre eux plus aisément[4].

Odorat

Les fruits consommés par les Guacharos sont très odorants et le sens de l'odorat est très développé chez ces caprimulgiformes, ce qui leur permet d'identifier les fruits mûrs[4] - [3].

Comportement

Le guacharo des cavernes est très grégaire. Il niche en colonies qui peuvent atteindre plusieurs milliers de couples. Au crépuscule, les oiseaux s’activent ensemble parfois pendant une heure en vocalisant avant de quitter la caverne en groupe pour aller se nourrir. Ils reviennent souvent en petits groupes pour nourrir les jeunes restés au nid. Ce dernier comportement est facilité par la synchronie de la ponte des œufs de ces sous-groupes dans la colonie[3].

Le guacharo est nocturne. Le jour, il se réfugie dans sa grotte pour n’en sortir qu’à la nuit tombante. On sait peu de choses de son comportement au nid. L’étude du comportement de nidification du guacharo fait face à plusieurs contraintes pratiques. L’obscurité et l’inaccessibilité du lieu où il se reproduit le rendent difficile à observer. En outre, la présence humaine dans la grotte a généralement pour conséquence de troubler les oiseaux nicheurs qui émettent alors des cris assourdissants lorsqu’ils sont dérangés. Ces grottes sont en plus des lieux rendus insalubres par une épaisse accumulation de fientes et de régurgitations richement peuplée de populations de blattes, de scorpions, d’araignées et autres invertébrés. Enfin, ceux qui s’aventurent en ces lieux doivent prendre des précautions pour se protéger de l’histoplasmose[3].

Accumulation de graines régurgitées par les guacharos de la Cueva de los Guacharos de Soritor (Yorongos, Rioja, San Martin, Pérou).

Accumulation de graines régurgitées par les guacharos de la Cueva de los Guacharos de Soritor (Yorongos, Rioja, San Martin, Pérou). Régurgitation fraîche de guacharo (Tragadero de Palmira, Chirimoto, Rodriguez de Mendoza, Amazonas, Pérou).

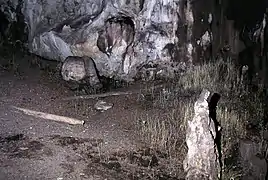

Régurgitation fraîche de guacharo (Tragadero de Palmira, Chirimoto, Rodriguez de Mendoza, Amazonas, Pérou). Perches de bois laissées pas les chasseurs de guacharos dans la Cueva de los Guacharos de Soritor (Yorongos, Rioja, San Martin, Pérou).

Perches de bois laissées pas les chasseurs de guacharos dans la Cueva de los Guacharos de Soritor (Yorongos, Rioja, San Martin, Pérou). Jeune guacharo de la Cueva de los Guacharos de Soritor (Yorongos, Rioja, San Martin, Pérou).

Jeune guacharo de la Cueva de los Guacharos de Soritor (Yorongos, Rioja, San Martin, Pérou). Guacharos en vol dans la Cueva de los Guacharos de Soritor (Yorongos, Rioja, San Martin, Pérou).

Guacharos en vol dans la Cueva de los Guacharos de Soritor (Yorongos, Rioja, San Martin, Pérou).

Grâce à la pose de balises GPS, des chercheurs ont déterminé que, hors période de reproduction, les Guarachos se reposent la journée dans des arbres, et ne rentrent dans les grottes que tous les deux à trois jours en moyenne[5]. Leur comportement de repos hors des grottes en fait de bons disperseurs potentiels de graines.

Régime alimentaire frugivore

Le guacharo des cavernes est exclusivement frugivore[1].

D’autres espèces d’oiseaux, comme le Phénopèple luisant (Ptilogonatinae)[6] ou les manakins (Pipridae)[7] ont un régime frugivore, mais quelques-uns seulement peuvent aussi nourrir leurs oisillons avec des fruits. Dans les régions néotropicales, seules quelques espèces de tangaras (Thraupidae)[8] et quelques représentants des Cotingidae[9] - [10] partagent cette caractéristique avec le Guacharo des cavernes. Le guacharo est toutefois l'unique espèce à la fois exclusivement frugivore et nocturne.

L'espèce recherche principalement les fruits du palmier à huile[1].

C’est à la tombée de la nuit que le guacharo sort de sa caverne pour se nourrir. Il arrive à cueillir les fruits des arbres en voltigeant à leur cime sans s’y poser. Il les avale en entier pour en régurgiter les noyaux par la suite[3]. Des études à Trinidad[10], au Venezuela[11] et en Équateur[12] montrent que les fruits dont cette espèce se nourrit appartiennent principalement à trois familles de plantes : les Burseraceae, les Lauraceae et les Palmae. De ces trois familles, plus de 90 % des fruits consommés provenaient de huit espèces : Nectandra membranacea, Ocotea floribunda, Persea coerulea, Phoebe cinammomifolia (Lauraceae) ; Euterpe precatoria, Genoma densa, Prestoea acuminata (Palmae) ; Dacryodes trinitensis (Burseracea).

Des observations sur les arbres fruitiers disponibles et sur le choix des fruits consommés par le guacharo confortent l’hypothèse qu’il repère les fruits mûrs grâce à son odorat bien développé[3]. En effet, on a remarqué que les fruits odoriférants de certaines espèces végétales étaient sélectionnés au détriment du fruit d’autres espèces, tout aussi nutritifs, mais sans odeur[10] - [13].

Selon une étude menée par radiorepérage au Venezuela, les oiseaux en quête de nourriture parcourent une zone d’une quarantaine de kilomètres de rayon autour de leur lieu de nidification. Toutefois, certains individus ont réussi à franchir une distance de 150 kilomètres en une seule nuit[14].

Nidification

- Ponte 2 à 4 œufs.

- Incubation : 33 ou 34 jours. Les petits volent à l'âge de 90 à 125 Jours.

Reproduction, élevage des jeunes

Le guacharo des cavernes est monogame et le couple reste uni pour plusieurs saisons de reproduction. Certains couples reviennent nicher au même nid année après année. La disponibilité limitée des sites de nidifications semble être la cause de cet attachement et du comportement monogame. La période de reproduction débute vers la fin de la saison sèche. Le couple se partage toutes les tâches : la construction du nid, l’incubation et l’élevage des jeunes[3].

Les nids sont construits dans les anfractuosités près du plafond des grottes entre quatre et trente mètres de hauteur. Certains nids ont été trouvés à une distance de 770 mètres de l’entrée de la grotte. On estime que l’exploitation séculaire des guacharo par les indigènes (voir Exploitation) a pu inciter les oiseaux à s’enfoncer plus profondément dans les cavernes pour nicher[3]. Le nid, d’une dimension de 20 à 45 cm de haut et de 25 à 38 cm de large au sommet, est édifié à l’aide de séries successives de couches de graines régurgitées, de pulpe de fruits et d’excréments, le tout scellé avec la salive des oiseaux. Selon les régions, la ponte des œufs peut commencer aussi tôt que le mois de mars ou aussi tard que le mois de juillet. Entre la ponte de chacun des œufs, il s’écoule une période variable allant de deux à neuf jours. L’incubation commence dès la ponte du premier œuf, ce qui fait que l’éclosion des oisillons est asynchrone. Au cours d’une nuit, les jeunes au nid seront nourris de trois à six fois par les adultes[3].

Les oisillons sont nourris par régurgitation et leur développement est très lent à cause de leur régime exclusivement frugivore (voir Habitudes alimentaires). Les jeunes au nid sont peu sujets à la prédation, si on exclut l’exploitation par les indigènes[3].

Histoire et relation avec l'être humain

Récit de sa découverte

L'oiseau est découvert le par Alexander von Humboldt (1769-1859) et Aimé Bonpland (1773-1858) dans une immense caverne des montagnes de Caripe au Venezuela. Ils écrivent dans leur journal :

« Il est difficile de se former une idée du bruit épouvantable que des milliers de ces oiseaux font dans la partie obscure de la caverne. Les sons aigus et perçants des guacharos se réfléchissent contre les voûtes des roches, et l'écho les répète au fond de la caverne. Les Indiens nous montraient les nids de ces oiseaux, en fixant des torches au bout d'une longue perche. Ces nids se trouvaient à cinquante ou soixante pieds de hauteur au-dessus de nos têtes, dans des trous en forme d'entonnoirs, dont le plafond de la grotte est criblé…

Nous avions eu beaucoup de peine à persuader aux Indiens de dépasser la partie antérieure de la grotte, la seule qu'ils fréquentent annuellement pour recueillir de la graisse, il fallut toute l'autorité de los padres pour les faire avancer jusqu'à l'endroit où le sol s'élève brusquement avec une inclinaison de soixante degrés, et où le torrent forme une petite cascade souterraine, car les indigènes attachent des idées mystiques à cet antre habité par des oiseaux nocturnes…

Nous avions déchargé nos fusils comme au hasard, partout où les cris des oiseaux nocturnes et le battement de leurs ailes faisaient soupçonner qu'un grand nombre de nids étaient réunis. Après plusieurs tentatives inutiles, M. Bonpland réussit à tuer deux guacharos qui, éblouis par la lumière des torches, semblaient nous poursuivre. Cette circonstance me procura le moyen de dessiner cet oiseau, qui, jusqu'ici, est resté inconnu aux naturalistes.

Nous marchâmes dans une boue épaisse (mélange de silice, d'alumine et de détritus végétal) jusqu'à un endroit où nous vîmes avec étonnement les progrès de la végétation souterraine. Les fruits que les oiseaux portent dans la grotte pour nourrir leurs petits germent partout où ils peuvent se fixer dans le terrain qui couvre les incrustations calcaires. Ces traces de l'organisation au milieu des ténèbres frappaient vivement la curiosité des naturels, d'ailleurs si stupides et si difficiles à émouvoir. Ils les examinaient dans ce recueillement silencieux que leur inspire un lieu qu'ils semblent redouter.

Les missionnaires, malgré leur autorité, ne purent obtenir des Indiens de pénétrer plus loin dans la caverne. Il fallut céder à la pusillanimité de nos guides et retourner sur nos pas[15]. »

Exploitation

Bien avant ce récit de Humboldt et de son compagnon, la nuée d’oiseaux surgissant de la caverne de Caripe à la nuit tombante avait déjà été remarquée en 1678 par un frère capucin, Fray Francisco de Tauste, en mission à cet endroit. D’ailleurs, celui-ci eut l’occasion d’apprécier le goût de l’huile provenant du guacharo que les indigènes ont appris à extraire à partir de la cuisson des oisillons. Cette huile, sans odeur, claire et qui se conserve bien, est utilisée principalement pour la cuisine et dans une moindre mesure pour alimenter les lampes à l’huile[3].

La chasse aux jeunes guacharos fut pratiquée au Pérou jusqu'aux années 1960, et jusqu'aux années 1970 à Trinidad, au Venezuela et en Équateur. L’espèce est maintenant protégée dans la majeure partie des pays où elle se trouve. Il est probable qu’on l’exploite encore dans les régions reculées, mais cette activité a sans doute peu d’impact sur les effectifs de la population. Au Venezuela, on a observé l’abandon de cavernes traditionnellement occupées par le Guacharo des cavernes, mais cette désertion est probablement due à la perte de son habitat forestier causée par le développement de la population humaine[3].

Statut et conservation

L’état de la population du guacharo des cavernes ne suscite pas beaucoup d’inquiétude pour le moment. Les grottes abritant des colonies sont suffisamment nombreuses pour assurer la survie de l’espèce à court ou moyen terme. De plus, considérant les vastes zones de forêt tropicale inexplorées, on estime qu’il existe probablement d’autres colonies dans des grottes non encore découvertes.

Historiquement, le facteur limitant pour l’abondance de cette espèce a sans doute été la disponibilité de grottes convenables pour sa nidification. Plus récemment, un deuxième facteur limitant s’est ajouté et pourrait devenir une menace pour l’espèce. Il s’agit de l’exploitation forestière qui détruit ses ressources alimentaires. La protection des forêts est incontournable pour la conservation du Guacharo des cavernes.

On estime que le guacharo contribue pour une part importante à l’ensemencement des espèces végétales dont il se nourrit en régurgitant les graines qu’il ne digère pas (voir Habitudes alimentaires). On a évalué que la colonie de la grotte de Caripe « épandait » l’équivalent de 21 tonnes de graines mensuellement dans les forêts avoisinantes. C’est dire combien cette espèce est un élément clé de l’écologie et de la conservation de la forêt tropicale[3].

Notes et références

Notes

- (es) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en espagnol intitulé « Steatornis caripensis » (voir la liste des auteurs).

Références

- Sylvain Uriot, Alexandre Renaudier, Clément Cambrézy et Olivier Claessens, « Une nouvelle espèce d’oiseau nocturne, le Guacharo des cavernes,vient d’être découverte en Guyane. », Groupe d'étude et de protection des oiseaux en Guyane (consulté le ).

- (es) « Significado de Guacho », sur Significados, (consulté le ).

- Josep del Hoyo, Andrew Elliott, Jordi Sargatal. Handbook of the birds of the world, t. 5: Barn-owls to Hummingbirds, Barcelona: Lynx Edicions, c1992, p. 244-251 (ISBN 8487334253)

- Pagnon 2020.

- Pagnon 2020, p. 53.

- Warlsburg, G.W. 1975. « Digestive adaptations of Phainopepla nitens associated with the eating of mistletoe berries ». Condor. vol 77. p. 169-174. (ISSN 0010-5422)

- Worthington, A.H. 1989. « Adaptations for avian frugivory: assimilation efficiency and gut transit time of Manacus vitellinus and Pipra mentalis ». Oecologia. vol. 80 p. 381-389. (ISSN 0029-8549)

- Ricklefs, R.E. 1976. « Growth rates of birds in the humid New World tropics ». Ibis. vol. 118 p. 179-207. (ISSN 0019-1019)

- Snow, D.W. 1961. « The natural history of the Oilbird, Steatornis cariensis, in Trinidad, W. I. Part 1. General behavior and breeding habits ». Zoologica. vol. 46 p. 27-48. (ISSN 0044-507X)

- Snow, D.W. 1962. « The natural history of the Oilbird, Steatornis cariensis, in Trinidad, W. I. Part 2. Population, breeding ecology and habits ». Zoologica. vol. 47 p. 199-221. (ISSN 0044-507X)

- Bosque, C., R. R. Ramirez et D. Rodriguez. 1995. « The diet of the Oilbird in Venezuela ». Ornithological Neotropical. vol. 6 p. 67-80.

- Snow, B.K. 1979. « The Oilbirds of Los Tayos ». Wilson Bulletin. vol. 91 p. 457-461. (ISSN 0043-5643)

- Tannenbaum, B. et P. Wrege 1978. « Ecology ot the Guacharo (Steatornis cariensis) in Venezuela ». Bol. Academia Ciencias Fisicas Matematicas y Naturales. vol. 38 p. 83-90.

- Roca, R.L. 1991. Foraging Ecology and Conservation of Oilbirds, Steatornis cariensis, in Venezuela. PhD Dissertation, State University of New York, Albany, New York.

- Extrait du «Voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent». tome I, page 409 (1814).

Voir aussi

Bibliographie

Thomas Pagnon, « Le Guacharo, l'oiseau chauve-souris », Espèce, no 36, , p. 48-54

Références taxinomiques

- (en) Référence Zoonomen Nomenclature Resource (Alan P. Peterson) : Steatornis caripensis dans Strigiformes

- (fr+en) Référence Avibase : Steatornis caripensis (+ répartition) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : famille Steatornithidae

- (fr+en) Référence ITIS : genre Steatornis Humboldt, 1814

- (fr+en) Référence ITIS : Steatornis caripensis Humboldt, 1817

- (en) Référence Animal Diversity Web : Steatornis caripensis

- (en) Référence NCBI : Steatornis caripensis (taxons inclus)

Liens externes

- (fr) Référence Oiseaux.net : Steatornis caripensis (+ répartition)

- (en) Référence UICN : espèce Steatornis caripensis Humboldt, 1817 (consulté le )

_in_Amazonas.jpg.webp)

.jpg.webp)