Féminisme antiraciste en France

Le féminisme antiraciste en France est un courant qui cherche à prendre en compte la double oppression sexiste et raciale dont sont victimes en France des femmes issues de l'immigration. Il s'est affirmé dans les années 2000, avec un décalage temporel important par rapport à d'autres pays comme les États-Unis.

À la suite de la parution de Féminisme décolonial, ouvrage de Françoise Vergès publié en 2019, l'expression « féminisme décolonial » tend à concurrencer l'expression « féminisme antiraciste ».

Naissance du féminisme antiraciste

Dans le monde anglophone et hispanophone

Les mouvements féministes antiracistes émergent dès les années 1950 quand des féministes engagées dans des luttes contre les discriminations racistes ou contre la colonisation analysent les multiples formes d'injustice auxquelles elles doivent faire face et qui selon elles se conjuguent, en l'occurrence les inégalités entre hommes et femmes, entre Blancs et racisés, et entre riches et pauvres[2]. Aux États-Unis, c'est la rencontre du féminisme et du mouvement afro-américain des droits civiques (1954-1968) qui a donné naissance au féminisme antiraciste. Le Collectif Combahee River compte parmi les organisations américaines engagées dans cette voie. Ses membres explicitent dans ces termes leur objectifs : « Nous sommes activement engagées dans la lutte contre l’oppression raciale, sexuelle, hétérosexuelle et de classe, et concevons comme notre tâche particulière le développement d’une analyse et d’une pratique intégrées, basées sur le fait que les principaux systèmes d’oppression sont inter-reliés (interlocked). »[2]

Au Royaume-Uni, les discours nationalistes anti-immigrés du conservateur Enoch Powell dans les années 1960-1970, et la précarisation économique des minorités ethniques pendant les années Thatcher auraient favorisé l'apparition du féminisme antiraciste[3] ; la publication par Selma James en 1973 de Sex, Race and Class traduit une approche nouvelle des difficultés rencontrées par des femmes immigrées en Angleterre[2].

.jpg.webp)

L'anthologie pionière publiée par les féministes chicanas (d'origine mexicaine) Cherríe Moraga et Gloria Anzaldúa, Ce pont appelé mon dos : essais par des femmes de couleur radicales (This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color) en 1981 donne la parole à des féministes antiracistes chicanas mais aussi à des féministes amérindiennes, asiatiques, noires ; il s'agit d'un des ouvrages de théorie féministe les plus cités au monde[2].

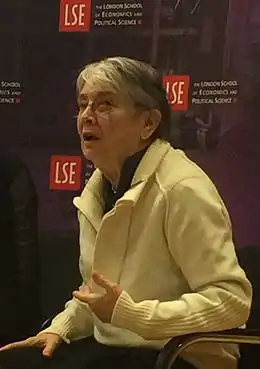

Chandra Mohanty, féministe d’origine indienne compte comme une figure majeure du féminisme postcolonial et antiraciste. Dans Sous les yeux de l'Occident : recherches féministes et discours coloniaux (Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses) (1984), elle analyse un certain discours féministe occidental qui produirait des images stéréotypées des femmes du tiers monde ; dans un tel discours « [la femme du tiers monde] mène une vie tronquée, réduite à son genre féminin (c'est-à-dire : sexuellement contrainte), réduite aussi à son appartenance au tiers monde (c'est-à-dire : ignorante, pauvre, sous-éduquée, traditionaliste, domestique, orientée vers la famille, victimisée, etc.) »[4] ; les femmes européennes et d'Amérique du Nord y sont au contraire idéalisées, représentées « comme éduquées, modernes, ayant le contrôle de leur corps et de leur sexualité, libres de prendre leurs propres décisions »[4].

En France

La remise en cause du féminisme hégémonique, jugé trop peu conscient des problèmes posés par le racisme, intervient en France dans les années 2000. Il y aurait ainsi, selon certains spécialistes, un « retard français »[5] - [6]. Eleni Varikas explique que le féminisme en France est historiquement centré sur les inégalités de classe, considérées comme le seul facteur susceptible de diviser les femmes, et le seul obstacle à un universalisme féministe, les questions d'inégalité raciale étant évacuées du débat[7]. Éléonore Lépinard dresse un constat similaire, et observe que les féministes françaises accordent « un statut privilégié, voire un monopole, à la différence sexuelle dans l’analyse théorique »[8]. Selon Éléonore Lépinard, les travaux parus dans les années 1980-1990 de féministes comme Colette Guillaumin, Christine Delphy et Nicole-Claude Mathieu représentaient les femmes comme une catégorie unifiée[9].

La critique féministe antiraciste, bien présente en France, y serait invisibilisée, selon Anouk Guiné, du fait de la prégnance du féminisme «universaliste»[10].

Critique de l'instrumentalisation des femmes racisées dans les discours orientalistes français

Pendant la période coloniale

Des études consacrées aux relations entre « Sexisme et racisme » réunies dans la revue Nouvelles Questions Féministes suggèrent que les colonisateurs français ont pu utiliser la condition des femmes indigènes comme argument pour avancer l'idée d'une supériorité de la civilisation française et justifier la politique coloniale[11] - [12]. Un exemple de ce discours orientaliste est offert par le Général Daumas, en poste en Algérie en 1835, et auteur d'un traité intitulé La Femme arabe[13], ouvrage où la diversité des statuts des femmes dans le monde arabe est occultée par l'usage du singulier[14]. Le général Daumas fait des femmes indigènes un « symbole négatif » de la culture arabe et conclut à l'impossibilité d'assimiler les Algériens, s'opposant par là à ceux qui proposaient d'« élever » les Algériens grâce à une fusion des deux peuples (vainqueurs et vaincus)[14].

Pendant la période actuelle

Christine Delphy met en garde contre « les risques de l’instrumentalisation des campagnes féministes au profit de politiques racistes » dans la société actuelle[13]. La revue Nouvelles Questions Féministes suggère une continuité entre le passé colonial et le présent, les « droits des femmes » étant de fait sollicités quelquefois soit pour hiérarchiser des groupes de population sur le territoire français, soit pour légitimer des guerres[2].

Autres thèmes et engagements militants

La relation avec les hommes

.jpg.webp)

Le Collectif féministe du Mouvement des Indigènes de la République, qui reprend certaines idées du féminisme « intersectionnel », affirme sa solidarité avec les hommes racisés[15]. Il déclare lutter pour la défense des femmes tout en se situant aux côtés de ces hommes victimes de discriminations racistes et de classe. Selon Marie-Carmen Garcia, les femmes de ce Collectif « mènent leur combat féministe « à l’intérieur » de leur « communauté », mais elles font front avec « leurs hommes » en dehors de celle-ci »[15]. « Cette attention accordée à la condition des hommes de « leur groupe », estime Marie-Carmen Garcia, est significative d’un féminisme aux prises avec la question posée par l’intersection de plusieurs rapports de pouvoir »[15].

Le Collectif féministe du Mouvement des Indigènes de la République diverge par là du féminisme dominant, qui traite de la même manière toutes les manifestations du patriarcat sans considération pour la situation particulière de certains groupes d'hommes[15]. Le Collectif féministe se distingue aussi de l'organisation fondée par Fadela Amara Ni Putes Ni Soumises, qui demande l'intervention de l'État français contre les comportements sexistes dans les cités ; le Collectif féministe, quant à lui, recherche d'autres modes d'action contre le sexisme de certains hommes des banlieues, en évitant toute collusion avec les «dominants»[15].

L'affaire du foulard en 2004

Le désaccord des féministes antiracistes et des féministes majoritaires – dites universalistes – a été particulièrement vif au moment des discussions sur l'interdiction du port du foulard islamique à l'école[15]. Lors de cet épisode se sont affrontées sur le terrain idéologique deux organisations particulièrement emblématiques, le Collectif féministe du Mouvement des Indigènes de la République, opposé à la loi sur le foulard, et Ni Putes Ni Soumises, qui y était favorable comme la plupart des organisations féministes[15]. Le Collectif Féministe a argué du fait que la loi risquait de conduire à l'exclusion scolaire de certaines filles ; la position du législateur lui a paru « postcoloniale », au sens où elle perpétuerait un état d'esprit colonial ; Christine Delphy, féministe athée et matérialiste[16], qui a pris fait et cause pour le Collectif, a dénoncé dans la loi sur le voile une vision essentialiste des populations nord-africaines musulmanes[15]. Ni Putes Ni Soumises a considéré au contraire que les jeunes filles voilées étaient victimes du sexisme de leur milieu familial et que la loi les libérait de l'oppression[15].

La critique de l'universalisme républicain

Dans Un universalisme si particulier (2010), Christine Delphy critique la « fausse universalité du républicanisme français » qui selon elle marginalise les minorités, qu'elles soient sexuelles ou culturelles et ethniques[17] - [18]. Elle souligne le fait que la République ne se préoccupe guère généralement du sort des habitants des banlieues, quel que soit leur sexe, mais que la mobilisation a été intense quand il s'est agi de délivrer les filles des banlieues du voile islamique, au nom des valeurs républicaines ; elle perçoit dans cet intérêt soudain, plutôt qu'une prise de position féministe, un «racisme latent»[17]. Elle décèle également une forme de racisme dans les discours publics qui insistent sur le sexisme des Arabes ou des musulmans, mais occultent celui des « Français de souche »[18] ; selon elle, les immigrés apparaissent dans ces circonstances comme des faire-valoir permettant aux Français blancs de se présenter comme progressistes[17].

Le travail

Alors que le féminisme dominant milite pour l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, et dénonce le "plafond de verre" qui interdit aux femmes l'accès aux postes les plus élevés, le féminisme antiraciste ou décolonial se préoccupe surtout du chômage qui frappe les femmes issues de l'immigration, victimes quelquefois de discriminations à l'embauche.

La beauté

Les féministes blanches dénoncent les diktats concernant l'apparence physique des femmes et appellent à se libérer de ce type de normes sociales. Les femmes noires toutefois se trouvent en France dans une position spécifique ; comme «elles ne sont pas considérées comme répondant aux canons, explique Rokhaya Diallo, leur idée n’est pas de s’en libérer, mais d’imposer les leurs», et que leur beauté soit reconnue[19].

Organisations

- Collectif des Féministes pour l’Égalité créé en 2004[15] ; première présidente : Christine Delphy ; première vice-présidente : Zahra Ali[21]

- Collectif féministe du Mouvement des Indigènes de la République créé en 2005 au sein du Mouvement des Indigènes ; il avait été préfiguré par Les Blédardes, collectif fondé par Houria Boutedjla

- Ni Putes Ni Soumises : cette organisation fondée par Fadela Amara est d'abord opposée au féminisme (conçu comme une forme de "guerre des sexes") puis évolue à partir de 2005 sous l'effet de l'affaire du foulard islamique et se rapproche de celle des groupes féministes favorables à la loi anti-foulard[15]

- Collectif Mwasi, mouvement afroféministe créé en 2014

- Lallab, collectif cofondé en 2016 par Sarah Zouak, Justine Devillaine et Attika Trabelsi, centrée sur la défense des femmes musulmanes ; Attika Trabelsi crée en 2021 la maison «féministe et antiraciste» Femmeuses[22]

- Collectif Kahina, fondé par Seyma Gelen en 2016-2017. Il est à l'origine d'un texte intitulé «Pour un féminisme antiraciste et décolonial», publié en 2019 sur le blog de Christine Delphy.

Critiques

Les féministes antiracistes se voient reprocher d'affaiblir le féminisme en y introduisant des divisions[19]. Elles sont accusées aussi de faire preuve de trop de complaisance à l'égard de la religion, voire de servir les desseins de l'obscurantisme religieux ; le féminisme français est traditionnellement anticlérical, et a dû se battre contre l'Église pour arracher le droit à l'avortement et la liberté sexuelle[19]. Mais pour Rokhaya Diallo, qui rappelle que Martin Luther King était pasteur, et que Malala Yousafzai, militante pakistanaise des droits des femmes, porte le voile, toutes les pratiques religieuses ne sont pas nécessairement oppressives[19]. Les militantes féministes antiracistes sont accusées quelquefois de s'enfermer dans une identité communautaire (même si elles affirment, pour leur part, que c'est la société qui les assigne à cette identité-là) et d'enfermer aussi, le "Blanc", le "dominant", dans une catégorie unique[23].

Féminisme décolonial de Françoise Vergès

Françoise Vergès évoque dans cet ouvrage sa manière de se réapproprier le projet féministe avec lequel elle avait un temps pris ses distances : si un « féminisme civilisationnel » s'est allié selon elle aux mouvements réactionnaires voire d’extrême droite, ou s'est fait le complice de l'ultra-libéralisme, il demeure possible de définir un autre féminisme, décolonial, qui analyse l’oppression produite par l'État, le capital, et le patriarcat, et qui déconstruit la catégorie « femmes » créée pour justifier des « politiques d’assignation racialisées »[24]. Elle place au cœur de sa réflexion la division du travail entre femmes du Sud et femmes du Nord[24] : le travail reproductif, c'est-à-dire les activités permettant de reproduire la force de travail, dans les secteurs du nettoyage, du soin, de la cuisine, de l'éducation des enfants etc., ce travail est dévolu aux femmes racisées sous-payées[25]. Les femmes blanches des classes moyennes et supérieures dans les pays du Nord profitent du temps libéré par le travail des femmes du Sud[25].

Françoise Vergès rappelle que des fractions importantes du féminisme occidental ont pactisé avec l'entreprise coloniale[24]. Elle reproche au féminisme humanitaire et « développementaliste » de la période actuelle, particulièrement en faveur dans les organisations internationales, de tenter de dépolitiser les luttes des femmes du Sud ; elle y voit une résurgence du féminisme de l'époque coloniale, qui avait adhéré à l'idée de « civiliser » les femmes du Sud en les scolarisant[24]. De plus, elle décèle dans certains discours féministes appelant à l'interdiction du voile islamique au nom de la laïcité, une continuité par rapport à d'anciens discours colonisateurs « émancipateurs »[24]. Elle reproche surtout à certaines féministes françaises de « mesurer l'intégration des jeunes femmes musulmanes par leur capacité à se couper de leur famille et de leur communauté »[24].

Le féminisme devrait, selon Françoise Vergès, œuvrer pour un changement collectif radical[24].

Aurore Koechlin rapproche le Féminisme décolonial de Françoise Vergès publié en 2019 et l'ouvrage de la féministe afro-américaine bell hooks paru en 1984 De la marge au centre : Théorie féministe. Elle souligne toutefois le retard de plusieurs décennies avec lequel le féminisme français intègre la perspective intersectionnelle que l'essai de bell hooks avait devancée et préfigurée. Aurore Koechlin attribue ce décalage au « long aveuglement français sur la question de la « race » qui peine encore à émerger aujourd’hui dans le champ académique » et dans celui même de la théorie féministe[25].

Personnalités liées

- Dalila Kadri Cheriet (1949-2017), cinéaste, poétesse et écrivaine française.

Bibliographie

Féminisme antiraciste en France

- Nathalie Benelli, Christine Delphy, Jules Falquet et al., « Les approches postcoloniales : apports pour un féminisme antiraciste », Nouvelles Questions Féministes, 2006/3 (Vol. 25), p. 4-12. DOI : 10.3917/nqf.253.0004, lire en ligne

- Marie-Carmen Garcia, 2011 « Inmigración, feminismo y luchas contra el racismo en Francia. El surgimiento de una nueva problematica social », dans Carlos de Castro et autres (dir.), Mediterráneo migrante. Tres décadas de flujos migratorios. Murcia, Ediciones de la Universidad de Murcia : 13-27.

- Marie-Carmen Garcia, «Des féminismes aux prises avec l’« intersectionnalité » : le mouvement Ni Putes Ni Soumises et le Collectif féministe du Mouvement des indigènes de la République», Recherches féministes , Volume 25, Numéro 1, 2012, p. 111–126, lire en ligne

- Cathie Lloyd, « Rendez‐vous manqués: Feminisms and anti‐racisms in France», Modern & Contemporary France, Volume 6, 1998, p. 61-73, Ney York University Press, 2001, résumé en ligne.

- Jane Freedman, «Chapitre 13. L'affaire des foulards. Defining a feminist anti-racist strategy in French schools», dans Feminism and Antiracism: International Struggles for Justice, Kathleen M. Blee, France Winddance Twine (dir.)., p. 294-312, 2001, lire enligne.

- Chantal Maillé, « Approche intersectionnelle, théorie postcoloniale et questions de différence dans les féminismes anglo-saxons et francophones », Politique et Sociétés, vol. 33, no 1, , p. 41–60 (ISSN 1203-9438 et 1703-8480, DOI 10.7202/1025586ar, lire en ligne, consulté le )

- Sexisme et racisme : le cas français - Nouvelles questions féministes. - (2006) vol.25: no 1

- Sexisme, racisme et postcolonialisme - Nouvelles questions féministes. - (2006) vol.25: no 3

- Françoise Vergès, « Féminisme décolonial et antiraciste », dans : Omar Slaouti éd., Racismes de France. Paris, La Découverte, « Cahiers libres », 2020, p. 325-338. DOI : 10.3917/dec.slaou.2020.01.0325,lire en ligne

- Françoise Vergès, Féminisme décolonial, La Fabrique, 2020.

- Houria Bouteldja, 2006 « Féminisme et antiracisme », Contretemps, « Postcolonialisme et immigration », 16 : 86-95.

- Natalie Benelli, Ellen Hertz, Christine Delphy, Christelle Hamel, Patricia Roux et Jules Falquet, « De l’affaire du voile à l’imbrication du sexisme et du racisme », Nouvelles Questions féministes, vol. 25, n° 1, 2006, p. 4-11, p. 10

- Patricia Roux, Lavinia Gianettoni et Céline Perrin, « L’instrumentalisation du genre : une nouvelle forme de racisme et de sexisme », Nouvelles Questions féministes, vol. 26, n° 2, 2007, p. 92-108.

- Paola Bacchetta, « Décoloniser le féminisme: intersectionnalité, assemblages, co-formations, co-productions », Les cahiers du CEDREF [En ligne], 20 | 2015, lire en ligne ; DOI : https://doi.org/10.4000/cedref.833

- Nacira Guénif-Souilamas, Éric Macé, Les Féministes et le Garçon arabe, Éditions de l’Aube, coll. « Monde en cours/Intervention », 2004 ;

- Nadia Geerts, Fichu voile ! : petit argumentaire laïque, féministe et antiraciste / Nadia Geerts ; préface de Claude Javeau ; postface de Caroline Fourest, Bruxelles, L. Pire, 2010

Féminisme antiraciste hors de France

- Ochy Curiel, « Critique postcoloniale et pratiques politiques du féminisme antiraciste », Mouvements, 2007/3 (no 51), p. 119-129. DOI : 10.3917/mouv.051.0119, lire en ligne

- Djamila Ribeiro, Petit manuel antiraciste et féministe, préf. François Vergès, trad. du portugais de Paula Anacaona, Anacaona Editions, 2020 (Pequeno manual antirracista, 2019).

- Ruptures: Anti-colonial & Anti-racist Feminist Theorizing, Wane, Njoki Nathani, Jagire, Jennifer, Murad, Zahra (Eds.) , Springer, 2013.

- Agnes Calliste, George Seifa Dei , Anti-Racist Feminism: Critical Race and Gender Studies, Fernwood Publishing, 2021

- Carmen Gheorghe, Letiţia Mark, Enikő Vincze, Towards an Anti-Racist Feminism for Social Justice in Romania, 2018, Routledge

- Himani Bannerji (en), «Chapter 10 Introducing Racism: Notes towards an Anti-racist Feminism», In: The Ideological Condition: Selected Essays on History, Race and Gender, p. 195–203, 2020, accès partiel en ligne https://doi.org/10.1163/9789004441620_011

- Knowles, C, Mercer, S, 1992, “Feminism and anti-racism: An exploration of the political possibilities”, in Race, Culture and Difference, Eds Donald, J, Rattansi, A (Sage, Newbury Park, CA) p. 104–125

- Sophia Siddiqui, «Anti-racist feminism: engaging with the past», Race & Class, septembre 2019, lire en ligne

Article connexe

Références

- (en) « Barbara Smith '69 is one of 1,000 Peace Activists Nominated for Nobel Peace Prize », Mount Holyoke College, (lire en ligne, consulté le )

- Nathalie Benelli, Christine Delphy, Jules Falquet et al., « Les approches postcoloniales : apports pour un féminisme antiraciste », Nouvelles Questions Féministes, 2006/3 (Vol. 25), p. 4-12, lire en ligne

- Compte rendu de Brenna Bhandar and Rafeef Ziadah (Eds.), Revolutionary Feminisms. Conversations on Collective Action and Radical Thought. London, Verso, 2020 , Charlène Calderaro, « Luttes d’hier, luttes d’aujourd’hui : conversations avec des féministes révolutionnaires – CONTRETEMPS » (consulté le )

- Chandra Talpade Mohanty, Sous les yeux de l'Occident : recherches féministes et discours coloniaux, cité dans Nathalie Benelli, Christine Delphy, Jules Falquet et al., « Les approches postcoloniales : apports pour un féminisme antiraciste », Nouvelles Questions Féministes, 2006/3 (Vol. 25), p. 4-12, lire en ligne

- «Alors que le black feminism, le féminisme postcolonial ou encore les ialodès brésiliennes ont contribué depuis longtemps à radicalement transformer le paysage politique et militant d’autres mouvements féministes dans les contextes anglophone et hispanophone, ces questions n’ont été posées ouvertement en France que récemment par différents mouvements, comme celui des Féministes indigènes de la République (...) ; le retard théorique et politique est grand». Eléonore Lépinard parle également du « « retard français » dans la réflexion et la pratique de l’intersectionnalité », Eléonore Lépinard, « Notes de lecture. Nouvelles questions féministes – « Sexisme et racisme : le cas français » (vol. 25, n° 1, 2006). et « Sexisme, racisme et postcolonialisme » (vol. 25, n° 3, 2006). », Cahiers du genre, (lire en ligne)

- Cathie Lloyd évoque plusieurs occasions manquées de rencontre du féminisme et de l'antiracisme en France, Cathie Lloyd, « Rendez‐vous manqués: Feminisms and anti‐racisms in France», Modern & Contemporary France, Volume 6, 1998, p. 61-73, Ney York University Press, 2001, résumé en ligne.

- Eleni Varikas,1993, « Féminisme, modernité, postmodernisme : pour un dialogue des deux côtés de l’océan », 1993, consulté en ligne sur le site de Multitudes (http://multitudes.samizdat.net/article992.html) le 6 septembre 2012, cité dans Chantal Maillé, « Approche intersectionnelle, théorie postcoloniale et questions de différence dans les féminismes anglo-saxons et francophones », Politique et Sociétés, vol. 33, no 1, , p. 41–60 (ISSN 1203-9438 et 1703-8480, DOI 10.7202/1025586ar, lire en ligne, consulté le )

- Lépinard, Éléonore, 2005, « Malaise dans le concept. Différence, identité et théorie féministe », Nouvelles questions féministes, vol. 24, no 2, p. 107-135,cité dans Chantal Maillé, « Approche intersectionnelle, théorie postcoloniale et questions de différence dans les féminismes anglo-saxons et francophones », Politique et Sociétés, vol. 33, no 1, , p. 41–60 (ISSN 1203-9438 et 1703-8480, DOI 10.7202/1025586ar, lire en ligne, consulté le )

- Chantal Maillé, « Approche intersectionnelle, théorie postcoloniale et questions de différence dans les féminismes anglo-saxons et francophones », Politique et Sociétés, vol. 33, no 1, , p. 41–60 (ISSN 1203-9438 et 1703-8480, DOI 10.7202/1025586ar, lire en ligne, consulté le )

- «La critique multiculturaliste et antiraciste féministe, très importante en Grande- Bretagne, au Canada et aux États-Unis depuis les années 1980, s’inspire des féminismes noirs, asiatiques, Chicanos/Chicanas, du tiers monde, islamiques, lesbiens non-blancs, ainsi que des Women of Color et Queer of Color. Ces féminismes sont bien présents en France mais souvent invisibilisés, car, produit du modèle républicain français, y domine un féminisme blanc et hégémonique qui [...] ignore les travaux des féministes minoritaires, comme les francophones « ex-colonisées » », Anouk Guiné et Sandeep Bakshi, «Colonialité, genre et multiculturalisme. Europe et Amériques. Introduction», Revue du GRIC : EOLLES (Epistemological Others, Languages, Literatures, Exchanges and Societies), No 8 COLONIALITÉ, GENRE et MULTICULTURALISME, 2017

- «Dans le numéro « Sexisme et racisme », où le « cas français » a été examiné de près, nous avions montré comment l’oppression des femmes devenait, dans la bouche des hommes politiques, un argument quasi électoraliste, le bloc « droits des femmes », cause universelle et cependant propriété privée de l’Occident, étant transformé en argument ou condamnation opposable à tous les peuples soumis ou à soumettre, à tous les « ennemis » de l’extérieur ou de l’intérieur. Nous avons donc mis cette forme d’instrumentalisation des femmes en rapport avec des situations coloniales passées» , Nathalie Benelli, Christine Delphy, Jules Falquet et al., « Les approches postcoloniales : apports pour un féminisme antiraciste », Nouvelles Questions Féministes, 2006/3 (Vol. 25), p. 4-12, lire en ligne

- Le volume « Sexisme et racisme » étudie «le rôle instrumental que le colonisateur (et la colonisatrice), les savants et les politiques font jouer aux femmes musulmanes dans la construction d’une opposition et d’une domination de l’Occident sur l’Orient», Eléonore Lépinard, « Notes de lecture. Nouvelles questions féministes – « Sexisme et racisme : le cas français » (vol. 25, n° 1, 2006). et « Sexisme, racisme et postcolonialisme » (vol. 25, n° 3, 2006). », Cahiers du genre, (lire en ligne)

- Eléonore Lépinard, « Notes de lecture. Nouvelles questions féministes – « Sexisme et racisme : le cas français » (vol. 25, n° 1, 2006). et « Sexisme, racisme et postcolonialisme » (vol. 25, n° 3, 2006). », Cahiers du genre, (lire en ligne)

- Clancy Smith Julia, « Le regard colonial : Islam, genre et identités dans la fabrication de l’Algérie française, 1830-1962 », Nouvelles Questions Féministes, 2006/1 (Vol. 25), p. 25-40, lire en ligne

- Marie-Carmen Garcia, «Des féminismes aux prises avec l’« intersectionnalité » : le mouvement Ni Putes Ni Soumises et le Collectif féministe du Mouvement des indigènes de la République», Recherches féministes , Volume 25, Numéro 1, 2012, p. 111–126, lire en ligne

- Christine Delphy s'est vu demander dans un entretien comment elle conciliait son matérialisme radical avec sa position en faveur de femmes croyantes, Revue À bâbord!, « La rencontre du féminisme et de l'antiracisme - Revue À bâbord ! », sur www.ababord.org (consulté le ).

- Pierre Lénel, Virginie Martin, « La contribution des études postcoloniales et des féminismes du « Sud » à la constitution d'un féminisme renouvelé. Vers la fin de l'occidentalisme ? », Revue Tiers Monde, 2012/1 (no 209), p. 125-144. DOI : 10.3917/rtm.209.0125,lire en ligne

- Joan W Scott, « Christine Delphy, Un universalisme si particulier, Éditions Syllepse, Paris, 2010 », Travail, genre et sociétés, 2012/2 (no 28), p. 218-220. DOI : 10.3917/tgs.028.0218,lire en ligne

- « Droit des femmes : la lutte en couleurs », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- Houria Boutelja, Christelle Hamel et Christine Delphy, « On vous a tant aimé·e·s! Entretien avec Houria Boutelja: Initiatrice du Mouvement des Indigènes de la République et de l'association féministe Les Blédardes », Nouvelles Questions Féministes, vol. 25, no 1, , p. 122–135 (ISSN 0248-4951, lire en ligne, consulté le )

- Baeza Cecilia, « L’expérience inédite et dérangeante du Collectif des Féministes pour l’Égalité », Nouvelles Questions Féministes, 2006/3 (Vol. 25), p. 150-154. DOI : 10.3917/nqf.253.0150, lire en ligne

- « Création de Femmeuses, une maison féministe et antiraciste », sur Livres Hebdo (consulté le )

- « Le « féminisme décolonial » ou comment pervertir à la fois le féminisme et l’antiracisme », sur LEDDV.FR - Revue universaliste, (consulté le )

- Alice Debauche, « Vergès Françoise, 2019, Pour un féminisme décolonial, Paris, La Fabrique, 208 p. », Population, 2020/2-3 (Vol. 75), p. 445-447. DOI : 10.3917/popu.2002.0445,(https://www.cairn.info/revue-population-2020-2-page-445.htm lire en ligne]

- Aurore Koechlin, « À propos d’Un féminisme décolonial de Françoise Vergès – CONTRETEMPS » (consulté le )