Esclavage dans l'Empire ottoman

L’esclavage dans l’Empire ottoman constitue une importante partie juridique de l’économie et de la société de l’Empire ottoman[1] jusqu’à l’interdiction de l’esclavage des peuples du Caucase au début du XIXe siècle, bien que l’asservissement d’autres groupes soit resté autorisé[2].

Synoptique

La société ottomane peut être qualifiée de « société esclavagiste »[3].

En 1609, environ un cinquième de la population d’Istanbul, le centre administratif et politique de l’Empire ottoman, était composée d’esclaves[4]. Même après plusieurs mesures visant à interdire l’esclavage à la fin du XIXe siècle, la pratique a continué largement sans discontinuer jusqu’au début du XXe siècle. Pas plus tard qu’en 1908, les femmes étaient encore vendues comme esclaves dans l’Empire ottoman[5] - [6]. L’esclavage sexuel a constitué un élément central de l’esclavagisme durant toute l’histoire du système ottoman[7] - [8].

Il était possible pour un membre de la classe ottomane d’esclaves, appelée « kul » en turc, d’obtenir un statut élevé. Les gardes (bachis) des harems et les janissaires sont parmi les postes les plus connus auxquels un esclave pouvait accéder. Les esclaves étaient en fait souvent à l’avant-garde de la politique ottomane. Achetés comme esclaves, élevés affranchis, la majorité des fonctionnaires du gouvernement ottoman ont fait partie intégrante du succès de l’Empire ottoman du XIVe au XIXe siècle.

Beaucoup de fonctionnaires étaient propriétaires d’un grand nombre d’esclaves, et le sultan lui-même en possédait de loin la plus grande quantité[5]. Les pages du sultan, destinés à devenir des administrateurs civils et militaires, étaient formés dans l'école du palais de Topkapı (Enderun-i Hümayun Mektebi, couramment appelée Enderûn, « intérieure») : ils y acquéraient une connaissance approfondies du gouvernement et une forte loyauté au sultan.

Début de l’esclavage ottoman

Au milieu du XIVe siècle, Mourad Ier a mis sur pied une armée d’esclaves, dénommée Kapıkulu. Cette nouvelle force armée était fondée sur le droit du sultan à un cinquième du butin de guerre, comprenant, selon lui, les soldats capturés au cours des batailles. Les esclaves captifs sont convertis à l’islam et formés au service de personnel du sultan. Le système du devchirmé (recrutement forcé de jeunes garçons) était également une forme d’esclavage dans la mesure où le sultan avait un pouvoir absolu sur les captifs à qui le statut de « kul » ou « esclave du sultan » procurait une position élevée dans la société ottomane. Tous les enfants capturés étaient bien rémunérés (mais pas leurs parents) et pouvaient devenir les plus hauts dirigeants de l’État et de l’élite militaire.

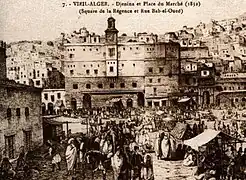

Les esclaves étaient vendus dans des marchés spéciaux appelés « Esir » ou « Yesir ». La création du premier marché d’esclaves à Constantinople, dans les années 1460, est due au sultan Mehmet II le Conquérant[9].

Esclavage ottoman en Europe de l’Est

Dans le « devchirmé », qui signifie « ramassage » ou « récolte » (d’enfants), les jeunes chrétiens des Balkans et d’Anatolie étaient pris à leurs familles, convertis à l’islam et enrôlés dans la plus célèbre branche des Kapıkulu, les janissaires, classe spéciale de soldat de l’armée ottomane qui est devenue une faction décisive dans les invasions ottomanes en Europe[10]. La plupart des commandants militaires des forces ottomanes, les administrateurs impériaux, dirigeants de facto de l’Empire, comme Pargalı Ibrahim Pacha ou Sokollu Mehmet Pacha, ont été recrutés de cette façon[11] - [12]. En 1609, les forces Kapıkulu du sultan furent augmentées à environ 100 000[13].

L’esclavage domestique n’était pas aussi commun que l’esclavage militaire[13]. Une liste de domaines appartenant à des membres de la classe dirigeante conservée à Edirne entre 1545 et 1659, fait apparaître que 41 domaines sur 93 possédaient des esclaves[14]. Le nombre total d’esclaves dans les plantations était de 140 : 86 hommes et 54 femmes. 134 d’entre eux portaient des noms musulmans, l’une était chrétienne, 5 ne sont pas définis. Certains de ces esclaves semblent avoir été employés dans les fermes[13]. En raison de l’utilisation massive des esclaves guerriers et à cause de sa propre capacité d’achat élevée, la classe dirigeante est sans contredit le plus grand groupe qui ait conservé le marché d’esclaves en activité dans l’Empire ottoman[13].

L’esclavage rural était en grande partie un phénomène endémique à la région du Caucase qui a fourni les marchés d'Anatolie et de Roumélie jusqu'à la grande déportation des Circassiens par les Russes en 1864[15]. Les Ottomans intervenaient de façon parfois sélective dans les conflits qui apparaissaient souvent au sein de la communauté immigrée[16].

Le khanat de Crimée a entretenu un immense commerce d’esclaves avec l’Empire ottoman et le Moyen-Orient jusqu’au début du XVIIIe siècle. Les Tatars de Crimée se livraient à la chasse aux esclaves parmi les paysans slaves dans des opérations appelées « récolte de la steppe ». La République des Deux Nations et la Russie subirent une série d'invasions tatares, dont le but était de razzier, piller et capturer des esclaves dans « jasyr »[17]. La zone frontalière au sud-est fut dans un état de guerre semi-permanent jusqu’au XVIIIe siècle. On estime que jusqu’à 75 % de la population de Crimée se composait d’esclaves ou d'affranchis et une grande partie de la population libre était impliquée dans la traite[3]. D'autres étaient revendus sur les marchés méditerranéens : sur 2 483 rameurs esclaves délivrés par les Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem entre 1652 et 1661, 65,3 % venaient de Pologne, Russie et Ukraine[18].

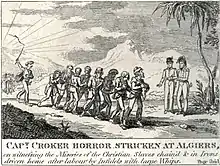

Razzias barbaresques

Entre le XVIe et le XIXe siècle, des centaines de milliers d’Européens ont été capturés par les pirates barbaresques et vendus comme esclaves en Afrique du Nord et l’Empire ottoman[19] - [20]. Ces raids d’esclaves ont été réalisés en grande partie par les Arabes et les Berbères plutôt que les Turcs ottomans. À la belle saison, les corsaires opéraient des razzias à terre ou capturaient les vaisseaux chrétiens[21]. Les pirates « mettaient les marins et les passagers nus sur le pont, ne reculaient devant aucune indiscrétion pour découvrir les bijoux, et inspectaient leurs vêtements et leurs mains pour deviner leur position sociale »[22]

Au plus fort de la traite des esclaves de Barbarie aux XVIe et XVIIe siècles, les États barbaresques étaient soumis à l’Empire ottoman et gouvernés par des pachas ottomans. En outre, de nombreux esclaves capturés par les corsaires barbaresques ont été vendus à l’est dans les territoires ottomans avant, pendant, et après la période de domination ottomane de la côte des Barbaresques. Au marché aux esclaves, les clients sont souvent des armateurs de navires corsaires en quête de rameurs (galériens) et des propriétaires terriens : « Les chalands examinaient les captifs comme des bêtes au foirail, inspectaient leurs dents, leurs yeux et leurs mains, tâtaient leurs chairs et les faisaient marcher, sauter et cabrioler à coups de bâton »[22]. La valeur variait selon l'usage ou le bénéfice qu'espérait en tirer l'acheteur : jeunes filles et jeunes garçons sont les plus côtés, et les gens de qualités dont on espère tirer une rançon sont particulièrement recherchés[21].

Vers 1750, la population d'Alger - dont la prospérité décroît depuis un siècle - dépasse les 100 000 habitants dont 5 000 miliciens janissaires, auxquels il faut ajouter environ 30 000 esclaves répartis dans six bagnes (dont celui du roi)[21]. Vers la fin de la Régence d'Alger, les esclaves ont toujours à leur tête un gardien-bachi turc qui inspecte quotidiennement le bagne du deylik auquel il est attaché, pour punir ceux qui ont commis des infractions, répartir les tâches journalières des esclaves et tenir le dey au courant de tout ce qui se passe[23] - [21].

Esclaves zanjs

Les restrictions imposées à l’asservissement des musulmans et des « gens du Livre » (juifs et chrétiens) par l’islam ont fait des territoires païens d’Afrique une source d’esclaves recherchée. Connus sous le nom de « Zanj »[24], ces esclaves venaient essentiellement la région des Grands Lacs africains ainsi que de l’Afrique centrale[25]. Les Zanj étaient employés dans les ménages et à l’armée comme esclaves-soldats. Généralement inférieurs aux esclaves européens et caucasiens, certains ont néanmoins réussi à s’élever au rang de fonctionnaires de haut rang[26] - [27].

Aujourd’hui, des dizaines de milliers d’Afro-Turcs descendants des esclaves zanjs de l’Empire ottoman, vivent dans la Turquie moderne. L’Afro-Turk Mustafa Olpak a fondé la première organisation officiellement reconnue d’Afrikalılar Kültür ve Dayanışma Derneği (Société de la Culture et de la solidarité des Africains) à Ayvalık. Olpak affirme qu’environ 2 000 anciens esclaves africains ont survécu et vivent dans la Turquie moderne.

Esclaves au harem impérial

.jpg.webp)

Les concubines du sultan ottoman étaient principalement des esclaves, généralement d’origine chrétienne, achetées. Bien que techniquement esclave, la mère d’un sultan, recevait le titre extrêmement puissant de sultane validé qui l’élevait au rang de dirigeant de l’Empire[28]. Kösem, fille d’un prêtre chrétien grec, qui a dominé l’Empire ottoman pendant les premières décennies du XVIIe siècle en représente un exemple notable[29]. Roxelane, l’épouse préférée de Soliman le Magnifique, en est un autre exemple.

Les concubines étaient gardées par des esclaves eunuques, souvent originaires de l’Afrique païenne, commandés par le Kizlar Agha (« agha des [esclaves] filles »).

Eunuques

.jpg.webp)

Alors que la loi islamique interdit l’émasculation d’un homme, les Éthiopiens, qui n’avaient pas ces scrupules, réduisaient en esclavage des membres des territoires au sud pour les émasculer et les vendre comme eunuques à la Porte ottomane[30] - [31].

L’Église copte orthodoxe a largement participé au commerce des esclaves eunuques. Les prêtres coptes tranchaient le pénis et les testicules des garçons vers l’âge de huit ans[32]. Les eunuques résultant de cette castration étaient ensuite vendus dans l’Empire ottoman. La majorité des eunuques ottomans a enduré la castration aux mains des Coptes à Abou Gerbe, monastère sur le mont Ghebel Eter[32]. Des garçons-esclaves ont été capturés dans la région africaine des Grands Lacs et d’autres domaines dans le Soudan comme au Darfour et Kordofan puis vendus à des clients en Égypte[25] - [30]. Pendant l’opération, l’ecclésiastique copte enchaînait les garçons à une table puis tranchait leurs organes sexuels externes, et utilisait une sorte de cathéter de bambou en l'insérant dans la région génitale permettant ainsi d'éviter que les chairs ne bouchent le canal urinaire, enfin, celui-ci les immergeait dans le sable jusqu’au cou. Seuls 10 % des nouveaux castrés survivaient. Les eunuques résultant récupéraient de gros bénéfices contrairement aux eunuques provenant d’autres régions[33] - [34] - [35].

Ils sont formés à leur rôle futur et sont dirigés par le « Grand eunuque » gouvernant le harem : c'est le troisième personnage de l'État après le sultan et le grand vizir[36]. Ils ne sont supposés veiller qu'à la virginité et au maintien de l’ordre dans le harem. Mais après Soliman, ils vont avoir un rôle essentiel de messagers entre le royaume des femmes et le reste du palais, car seuls autorisés à faire la navette entre ces deux mondes. Le silence étant imposé dans le harem, ils communiquent par un langage des signes inventé par Soliman. Ils doivent souvent faire preuve d’autorité pour séparer des femmes prêtes à s’entretuer pour sauver leur fils d’une mort certaine si leur frère devient sultan (cas d'Hurrem et de Mahidevran (la mère de Mustafa) qui manquèrent de s'entretuer). Ils se chargent également de l'éducation de ces princes héritiers, leur apprennent un métier d'art (orfèvrerie, sculpture du bois) et mettent à leur disposition un harem de femmes stériles.

Esclavage sexuel

.JPG.webp)

Les Circassiennes, les Syriennes et les Nubiennes étaient les trois ethnies principales de femmes vendues comme esclaves sexuelles dans l’Empire ottoman. Décrites comme belles et à la peau claire, les Circassiennes étaient fréquemment envoyées par les chefs circassiens comme cadeaux aux Ottomans. Elles étaient les plus chères et les plus populaires parmi les Turcs. Les deuxièmes en popularité étaient les Syriennes aux yeux noirs, aux cheveux noirs et à la peau brun clair, qui venaient en grande partie des régions côtières de l’Anatolie. Décrites comme « jolies lorsqu’elles étaient jeunes », leur prix pouvait atteindre 20 $ en 1886. Les Nubiennes étaient les moins chères et les moins populaires[7].

Tout au long des XVIIIe et XIXe siècles, l’esclavage sexuel ne fut pas seulement au cœur de la pratique ottomane, mais une composante essentielle de la gouvernance impériale et la reproduction de l’élite sociale[8].

Les garçons dhimmis (juifs et chrétiens) pris dans le devchirmé travaillaient le plus souvent dans des lieux comme les hammams ou les cafés, mais ils pouvaient également servir d’esclaves sexuels, devenant masseurs, Köçek (en) ou Saqi tant qu’ils étaient jeunes et imberbes et attisaient le désir[37].

Déclin et suppression de l’esclavage ottoman

L’intervention des Européens au cours du XIXe siècle a forcé l’Empire ottoman à commencer de tenter de mettre un frein à la traite des esclaves, considérée jusque-là depuis le début de l’Empire comme légale par la loi ottomane, les autorités russes ont également mené l’une des importantes campagnes contre l’esclavage et la traite ottomane dans le Caucase[38].

Une série d’actes juridiques limitant l’esclavage d’abord des Blancs puis de toutes les races et religions fut émis. En 1830, les esclaves blancs, catégorie comprenant les Circassiens, qui avaient l’habitude de vendre leurs propres enfants, les Grecs qui s’étaient révoltés contre l’Empire en 1821 et quelques autres, furent affranchis par un firman du sultan Mahmoud II. En octobre 1854, un autre firman abolissant le commerce des enfants circassiens fut pris. En 1857, un firman fut promulgué au pacha d’Égypte et en 1858, un ordre aux vizirs de diverses autorités locales du Proche-Orient, tels que les Balkans et Chypre, interdisant le commerce des esclaves zanjs, sans pour autant ordonner la libération de ceux déjà réduits en esclavage. Selon l'historien Olivier Grenouilleau, à partir de 1857, le commerce d'esclaves (non l'esclavage) est proscrit dans l'Empire, sauf pour la province sacrée du Hedjaz[39].

L’esclavage et la traite des esclaves a néanmoins continué pendant des décennies dans l’Empire ottoman, en l’absence de punitions pour soutenir les textes juridiques émis. Ce n’est que le qu’une circulaire introduisit la peine d’un an de prison pour ceux qui pratiquaient la traite.

La traite des esclaves fut ensuite expressément interdite grâce à l’habile exploitation de failles techniques dans l’application de la charia, qui autorise l’esclavage. Par exemple, aux termes de la nouvelle application de la charia, quiconque capturé comme esclave ne pouvait être conservé en esclavage s’il avait été musulman avant sa capture. De même, il était impossible de les capturer légitimement en l’absence de déclaration de guerre formelle par le sultan, seul habilité à le faire. Comme les derniers sultans ottomans souhaitaient en finir avec l’esclavage, ils n’autorisèrent pas les raids destinés à capturer des esclaves, ce qui revenait dans les faits à rendre illégal l’obtention de nouveaux esclaves, bien que ceux qui étaient déjà esclaves le restaient[40] - [41].

En 1890, l’Empire ottoman et seize autres pays signent la Convention de Bruxelles réprimant la traite des esclaves en Afrique et dans l'Océan Indien. Cependant, la contrebande persiste jusqu'au début du XXe siècle, voire jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ainsi, en octobre 1895, une circulaire du ministère de l’Intérieur mettait en garde les autorités locales de ce que certains navires à vapeur dépouillaient les marins zanjs de leurs « certificats de libération » pour les jeter en esclavage. Une autre circulaire de la même année révèle que certains esclaves zanjs nouvellement libérés étaient arrêtés sur la base d’accusations infondées, emprisonnés et contraints de retourner chez leurs seigneurs. Une instruction du ministère de l’Intérieur du Vali de Bassora de 1897 ordonnait que les enfants d’esclaves libérés devaient recevoir des certificats de libération distincts pour éviter à la fois d’être eux-mêmes asservis et séparés de leurs parents. Le deuxième secrétaire de l’ambassade britannique à Constantinople, George Young, écrivait dans son Corps de droit ottoman (1905) qu’au moment où paraissait son ouvrage, la contrebande d'esclaves demeurait active[42]. Henry Morgenthau Senior, qui fut ambassadeur des États-Unis à Constantinople de 1913 à 1916, allègue dans ses mémoires que des esclaves blancs se négociaient encore durant son mandat à Constantinople[6].

Notes

- (en) Supply of Slaves.

- (en) Bruce Baum, The Rise and Fall of the Caucasian Race: A Political History of Racial Identity, NYU Press, (ISBN 978-0-8147-3943-3, lire en ligne)

- (en) « Slavery - Slave societies | Britannica », sur www.britannica.com (consulté le )

- (en) Encyclopædia Britannica's Guide to Black History.

- (en) Eric Dursteler, Venetians in Constantinople : Nation, Identity, and Coexistence in the Early Modern Mediterranean, Baltimore, JHU Press, , 289 p. (ISBN 978-0-8018-8324-8, lire en ligne), p. 72.

- Henry Morgenthau, Ambassador Morgenthau's Story, Garden City, N.Y, Doubleday, Page & Co., chap. 8, 1918. Lire en ligne.

- (en) Wolf Von Schierbrand, « Slaves sold to the Turk ; How the vile traffic is still carried on in the East. Sights our correspondent saw for twenty dollars—in the house of a grand old Turk of a dealer. », The New York Times, 1886 (rapporté le 4 mars) (lire en ligne, consulté le ).

- Madeline C. Zilfi, Women and slavery in the late Ottoman Empire, New York, Cambridge University Press, 2010, 281 p., (ISBN 978-0-52151-583-2).

- Fischer W. Alan, The sale of slaves in the Ottoman Empire : Markets and state taxes on slave sales, some preliminary considerations, Bogazici Universitesi Dergisi, Beseri Bilimler - Humanities, vol. 6, 1978, p. 151.

- Janissary.

- (en) Lewis. Race and Slavery in the Middle East.

- (en) The Turks : History and Culture.

- (en) In the Service of the State and Military Class.

- In the Service of the State and Military Class.

- (en) « Horrible Traffic in Circassian Women—Infanticide in Turkey », sur New York Daily Times, .

- (en) « Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik » (version du 21 février 2006 sur Internet Archive).

- (en) Mike Bennighof, « Soldier Khan », sur www.avalanchepress.com, (consulté le )

- Daniel Panzac,La marine ottomane, CNRS, 2009, p. 70-71

- (en) When Europeans were slaves : Research suggests white slavery was much more common than previously believed.

- (en) British Slaves on the Barbary Coast.

- David Barou, « Forez - histoire », sur forezhistoire.free.fr, (consulté le )

- Charles-André Julien, Histoire de l'Afrique du Nord, Payot, 1994, p. 659-661

- Thomas (1694-1751) Auteur du texte Shaw, Voyage dans la régence d'Alger, ou Description géographique, physique, philologique, etc. de cet état, par le Dr Shaw. Traduit de l'anglais... par Mac Carthy,..., (lire en ligne), p. 172

- (en) Abdallah Khalid, The Liberation of Swahili from European Appropriation, East African Literature Bureau, (lire en ligne), p. 38.

- Keith L. Tinker, The African Diaspora to the Bahamas : The Story of the Migration of People of African Descent to the Bahamas, FriesenPress, , 272 p. (ISBN 978-1-4602-0554-9 et 1-4602-0554-5, lire en ligne), p. 9.

- (en) Zilfi C. Madeline, Women and Slavery in the Late Ottoman Empire : The Design of Difference, Cambridge University Press, 2010, p. 133, 139, 140, 196, etc..

- (en) Michael N.M., Kappler M. & Gavriel E. (éds.), Ottoman Cyprus, Otto Harrassowitz GmbH & Co., Wiesbaden, 2009, p. 168, 169..

- Voir Sultanat des femmes.

- Voir généralement Jay Winik, The Great Upheaval, 2007.

- Gwyn Campbell, The Structure of Slavery in Indian Ocean Africa and Asia, Routledge, 2003, p. .ix.

- Voir Winik, supra.

- Henry G. Spooner, The American Journal of Urology and Sexology, Volume 15, The Grafton Press, (lire en ligne), p. 522.

- Northwestern lancet, tome 17, s.n., (lire en ligne), p. 467.

- John O. Hunwick, Eve Troutt Powell, The African diaspora in the Mediterranean lands of Islam, Markus Wiener éditeurs, , 246 p. (ISBN 1-55876-275-2, lire en ligne), p. 100.

- American Medical Association, The Journal of the American Medical Association, tome 30, Issues 1-13, American Medical Association, (lire en ligne), p. 176.

- Hifzi Topuz, Meyyale, Editions Remzi Kitabevi

- Madeline C. Zilfi, Women and slavery in the late Ottoman Empire Cambridge University Press, 2010, p. 74-75, 115, 186-188, 191-192.

- L. Kurtynova-d'Herlugnan, The Tsar's Abolitionists, Leyde, Brill, 2010.

- Olivier Pétré-Grenouilleau, Les traites négrières, éd. Folio-Poches 2006, [lire en ligne]

- (en) "Slavery in the Ottoman Empire".

- Voir également l'important travail sur le sujet par l’Ottoman égyptien Ahmad Shafiq Pacha, qui a écrit le livre très influent L'Esclavage au point de vue musulman.).

- George Young, Corps de droit ottoman, vol. II, Clarendon Press, Oxford, 1905, p. 166-206.

Bibliographie

- Gwyn Campbell, The Structure of Slavery in Indian Ocean Africa and Asia, Londres ; Portland, Frank Cass, 2004, 206 p., (ISBN 9780714683881).

- Eric Dursteler, Venetians in Constantinople : Nation, Identity, and Coexistence in the Early Modern Mediterranean, Baltimore, JHU Press, 2006, (ISBN 978-0-8018-8324-8).

- John O. Hunwick, Eve Troutt Powell, The African diaspora in the Mediterranean lands of Islam, Princeton, Markus Wiener, 2002, 246 p., (ISBN 978-1-55876-275-6).

- Bernard Lewis, Race and slavery in the Middle East : an historical enquiry, New York, Oxford University Press, 1990, 184 p., (ISBN 9780195053265).

- Keith L. Tinker, The African Diaspora to the Bahamas : The Story of the Migration of People of African Descent to the Bahamas, Friesen Press, 2012, 251 p., (ISBN 9781460205556).

- George Young, Corps de droit ottoman : recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d’études sur le droit coutumier de l’Empire ottoman, vol. II, Clarendon Press, Oxford, 1905.

- Henry Morgenthau, Ambassador Morgenthau’s Story, Garden City, N.Y, Doubleday, Page & Co., 1918, 407 p..

- Madeline C. Zilfi, Women and slavery in the late Ottoman Empire : The Design of Difference, New York, Cambridge University Press, 2010, 281 p., (ISBN 978-0-52151-583-2).

- Françoise Lapeyre, Quand les voyageuses découvraient l'esclavage, Éditions Payot & Rivages, 2009, 284 p., (ISBN 978-2-228-90659-3).