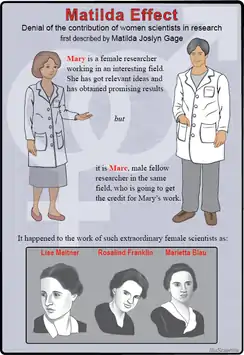

Effet Matilda

L’effet Matilda est le déni, la spoliation ou la minimisation récurrente et systémique de la contribution des femmes à la recherche scientifique, dont le travail est souvent attribué à leurs collègues masculins.

Découverte et prévalence

Margaret W. Rossiter, historienne des sciences, étudie l'effet Matthieu, théorie développée par le sociologue américain Robert Merton. Dans les années 1960, celui-ci avait remarqué que certains personnages sont reconnus au détriment de leurs collaborateurs, qui sont souvent à l’origine de cette renommée.

En 1993, Margaret W. Rossiter observe que ce phénomène est décuplé lorsqu'il s'agit de femmes scientifiques. Elle nomme cette théorie l'« effet Matilda » en référence à la militante féministe américaine du XIXe siècle Matilda Joslyn Gage[1]. Celle-ci avait remarqué que des hommes s'attribuaient les pensées intellectuelles des femmes[2] - [3]. Les contributions des femmes sont souvent réduites à des remerciements en bas de pages[4].

Mais, ce phénomène de minimisation ne se limite pas à l'appropriation de travaux de chercheuses par des hommes. Il se retrouve en cas de découvertes simultanées, où le seul nom retenu est bien souvent celui du découvreur masculin.

Il commence bien en amont, avec l'omission de femmes scientifiques dans les annuaires ou compilations de biographies de scientifiques dont bien souvent les titres excluaient de plus les femmes : Rossiter constate qu'aux États-Unis, pour des ouvrages majeurs, on n'y parle pas de « scientifiques », mais d’« hommes de sciences ». En sciences sociales, dans les années 1950 et 1960, plusieurs études influentes sur cette population excluent les femmes de leurs échantillons[5] pour obtenir des profils plus homogènes, ou plus tard les intègrent dans les données d'analyse, mais sans les citer dans le corpus des travaux, contrairement à leurs homologues masculins. Lorsque la participation de femmes est reconnue dans des travaux scientifiques, les médias renforcent le processus en citant de préférence les seuls noms masculins[6].

Exemple au Moyen Âge

Margaret W. Rossiter trouve un exemple au Moyen Âge avec Trotula de Salerne, femme médecin italienne (XIe – XIIe siècles). Chirurgienne et enseignante à l'école de médecine de Salerne, elle écrit Le Soin des maladies des femmes, un ouvrage de référence sur la gynécologie. Pourtant ce traité a été par la suite attribué à des hommes[2].

Exemples au XVIIIe siècle

- Jeanne Barret (1740–1807), botaniste originaire de Bourgogne, première femme à avoir fait le tour du monde. Compagne et collaboratrice du botaniste Philibert Commerson, elle dut se travestir en homme pour participer à l'expédition de Louis-Antoine de Bougainville. On leur doit par exemple les premiers spécimens de bougainvillier. L'essentiel des découvertes botaniques fut attribué à Commerson seul, dont une centaine d'espèces végétales porte le nom. Il faudra attendre le XXIe siècle pour qu'elle soit à son tour immortalisée avec la description de l'espèce Solanum baretiae[7].

Exemples au XXe siècle

Plusieurs cas d'effet Matilda sont recensés pour le XXe siècle.

%252C_lecturing_at_Catholic_University%252C_Washington%252C_D.C.%252C_1946.jpg.webp)

- Frieda Robscheit-Robbins (en) (1888-1973), pathologiste américaine, co-auteure pendant 30 ans avec George Hoyt Whipple de nombreuses publications sur l'utilisation thérapeutique du foie dans certains cas d'anémie. Leurs découvertes valent à Whipple seul le prix Nobel de médecine[6], qu'il partage avec George Minot et William Murphy en 1934. Si Frieda Robscheit-Robbins est privée ainsi de reconnaissance scientifique, Whipple fera valoir son travail en lui cédant une part de la récompense financière[6].

- Mary Whiton Calkins (1863–1930), psychologue de l'université Harvard, avait découvert que des stimuli associés à d'autres stimuli vifs sont rappelés plus facilement, ainsi qu'une durée d'exposition accrue en améliore le rappel. Ces découvertes ainsi que la méthode associée sont utilisées plus tard par Georg Elias Müller (en) et Edward B. Titchener, sans en donner le crédit à Mary Whiton Calkins.

- Alice Ball (1892-1916), chimiste à l'université d'Hawaï, découvre un traitement contre la lèpre. Elle décède avant la publication de ses travaux que le président de l'université Arthur L. Dean s'attribue[8].

- L'apport très discuté et non avéré[9] du travail de Mileva Einstein (1875-1948) à celui de son époux Albert Einstein fait l'objet de débats. Selon France Culture, il s'agirait d'un effet Matilda ou plus certainement d'un effet Matthieu[10].

- Marietta Blau (1894-1970)[11], physicienne autrichienne célèbre pour ses méthodes photographiques de détection de particules chargées.

- Lise Meitner (1878-1968), physicienne autrichienne injustement ignorée au Prix Nobel pour ses découvertes sur la fission nucléaire, alors que son collègue Otto Hahn le reçut en 1944[12].

- Erika Cremer (1900-1996), chimiste qui met au point la technique de la chromatographie en phase gazeuse en 1944, publiée en 1951, et jugée sans intérêt par ses pairs allemands, qui l'ignorent[13]. En 1952, Archer John Porter Martin et Richard Laurence Millington Synge reçoivent ensemble le prix Nobel de chimie pour la chromatographie de partage[14] et suggèrent qu'il pourrait être possible d'utiliser de la vapeur comme phase mobile[15]. La même année, Anthony Trafford James (de) et Archer Porter Martin, puis en 1953, le Tchèque J. Janak publient des rapports revendiquant l’invention de la chromatographie en phase gazeuse. Toutefois, aucun de ces rapports ne cite les travaux antérieurs de Cremer, probablement parce que leurs auteurs n'en avaient pas eu connaissance, à cause du manque de reconnaissance dont elle a fait l'objet[16]. D'autres contributions d'Erika Cremer ont aussi été développées par d'autres scientifiques qui ont eu plus de reconnaissance qu'elle[17].

- Grace Hopper (1906-1992), travaille pendant la Seconde Guerre mondiale sur un compilateur pour le Harvard Mark I, ordinateur dont l'architecture matérielle a été définie par John von Neumann. C'est pourtant lui qui est présenté comme l'initiateur de l’un des premiers programmes exécutés par la machine[8].

- Chien-Shiung Wu (1912-1997), contribue à la physique des particules en faisant une découverte en 1956 sur les interactions électromagnétiques. Ce sont deux physiciens Tsung-Dao Lee et Chen Ning Yang qui reçoivent le prix Nobel de physique en 1957. La contribution de Chien-Shiung Wu est reconnue en 1978. Elle obtient le prix Wolf de physique[8].

- Rosalind Franklin (1920-1958), physico-chimiste britannique, obtient la première photographie d’ADN par diffraction de rayons X (appelé le cliché 51). Ce cliché, ainsi que ses travaux qu'ils ont obtenu à son insu[18], permettent aux chercheurs James Dewey Watson et Francis Crick de démontrer la structure en double hélice de la molécule d'ADN, découverte pour laquelle ils obtiendront le prix Nobel en 1962, sans jamais citer ni reconnaître le rôle de leur collègue[19].

- Marie Tharp (1920-2006), géologue, cartographe et océanographe américaine. Collaborant avec le géologue Bruce C. Heezen, elle découvre en 1952 des rifts dans les fonds marins et en conclut que des pans de la croûte terrestre dérivent, ce que Heezen considéra comme « une hérésie scientifique » et un « truc de fille ». Jusqu'en 1965, elle ne peut participer à aucune des 33 expéditions menées par Heezen qui tente d'expliquer la découverte de Tharp par la théorie de l'expansion terrestre, considérée aujourd'hui comme fausse[20] - [21] - [22].

- Esther Lederberg (1922-2006), microbiologiste américaine, qui travailla aux côtés de son mari Joshua Lederberg et l'aida à déterminer comment les bactéries échangent des gènes, mais lui seul reçut le prix Nobel de médecine en 1958[23].

- Marthe Gautier (1925-2022), femme médecin française, contribue à la découverte en 1958 à l'hôpital Trousseau à Paris de la trisomie 21, qui est due à un chromosome surnuméraire. Selon elle, un stagiaire du CNRS, Jérôme Lejeune, s'attribue cette découverte lors d'un congrès à Montréal en 1959 et recevra pour cela le prix Kennedy[19]. Cette version des faits est fortement contestée et rejetée par la fondation Jérôme Lejeune[24]. En 2009, Marthe Gautier reçoit le Grand Prix de la Fédération française de génétique humaine, pour sa découverte[25]. En 2014, le comité éthique de l’Inserm reconnaît le rôle de Marthe Gautier dans la découverte de la trisomie 21[26] - [27].

- Daisy Dussoix (1936-2014), biologiste moléculaire suisse, publie en 1962 et 1964 deux articles sur le phénomène des enzymes de restriction, qu'elle a découvert pendant ses travaux de recherche qu'elle effectue pour sa thèse. Son directeur de thèse, Werner Arber, obtient le prix Nobel de médecine en 1978 sans la citer[28].

- Jocelyn Bell (1943-), astrophysicienne britannique dont le directeur de thèse Antony Hewish reçut le prix Nobel à sa place pour la découverte du premier pulsar[29].

À Toulouse, une allée Matilda « pour la juste place des femmes dans les sciences » est inaugurée en [30].

Notes et références

- Camille Froidevaux-Metterie, La Révolution du féminin, Éditions Gallimard, coll. « Bibliothèque des Sciences humaines », , 384 p. (ISBN 978-2-07-257344-6, lire en ligne).

- « L'effet Matilda, ou les découvertes oubliées des femmes scientifiques », France Culture, (lire en ligne, consulté le ).

- « «Effet Matilda» : de Lise Meitner à Marthe Gautier, ces femmes scientifiques oubliées par l’histoire au profit d’hommes », sur Le Parisien, .

- « Carrière scientifique. Les femmes ? Des notes de bas de page », sur Courrier international, (consulté le ).

- Ainsi que les scientifiques nés à l'étranger et les chercheurs de plus de 60 ans.

- Rossiter 1993.

- (en) Tepe E, Ridley G, Bohs L (es) (2012) A new species of Solanum named for Jeanne Baret, an overlooked contributor to the history of botany. PhytoKeys (en) 8: 37-47. DOI 10.3897/phytokeys.8.2101.

- Nelly Lesage, « Informatique, astronomie ou chimie : toutes ces inventions de femmes attribuées à des hommes - Politique », sur Numerama, (consulté le ).

- (en) « Handling evidence in history: the case of Einstein’s wife », School Science Review, (lire en ligne).

- « Mileva Einstein, l'oubliée de la relativité ? », France Culture, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Leopold Halpern et Maurice Shapiro, Out of the Shadows : Contributions of Twentieth-Century Women to Physics, Nina Byers and Gary Williams, , 471 p. (ISBN 978-0-521-82197-1, lire en ligne), Marietta Blau.

- (en) « No Nobel Prize for Whining », sur New York Times, .

- (en) Leslie S. Ettre, « The Beginnings of Gas Adsorption Chromatography 60 Years Ago », LCGC North America (de), vol. 26, no 1, , p. 48–60 (lire en ligne).

- « Cremer, Erika », sur encyclopedia.com (consulté le ).

- (en) Walter G. Jennings (en) et Colin F. Poole, « Milestones in the Devlopment of Gaz Chromatography », dans Colin Poole, Gas Chromatography, Elsevier, (ISBN 9780123855404, lire en ligne), p. 2.

- Marelene F. Rayner-Canham et Geoffrey W. Rayner-Canham, Women in chemistry : their changing roles from alchemical times to the mid-twentieth century, Washington, DC, American Chemical Society, (ISBN 0-8412-3522-8, OCLC 38886653, lire en ligne).

- (en) Annette Lykknes (no) et Brigitte Van Tiggelen, Women in their element : selected women's contributions to the periodic system, New Jersey, World Scientific Publishing, , 556 p. (ISBN 978-981-12-0628-3, 9811206287 et 9789811207686, OCLC 1104056222, lire en ligne), p. 233.

- Axel Kahn, « L'hélice de la vie », Med Sci, (DOI 10.1051/medsci/2003194491).

- « L'effet Matilda ou le fait de zapper les découvertes des femmes scientifiques », L'Obs, (lire en ligne, consulté le ).

- « Les dorsales »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur ifremer.fr, (consulté le ).

- Nina Strochlic et Sara Manco, « Les pionnières », National Geographic France, no 246, , p. 108-129.

- (en) Henry R. Frankel (en), The Continental Drift Controversy, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-87507-3), p. 395.

- Erin Blakemore, « 8 génies dont vous n’avez probablement jamais entendu parler », sur National Geographic, (consulté le ).

- « Il était une fois une trisomie 21 : le récit de la découverte », sur fondationlejeune.org, (consulté le ).

- Nicolas Chevassus-au-Louis, « Trisomie : une pionnière intimidée », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).

- Denis Sergent, « Découverte de la trisomie 21, le rôle de Marthe Gautier reconnu », La Croix, (ISSN 0242-6056, lire en ligne, consulté le )

- Comité d’Ethique de l’Inserm, « Comité d’Ethique de l’Inserm Avis du Comité d’éthique de l’Inserm relatif à la saisine d’un collectif de chercheurs concernant la contribution de Marthe Gautier dans la découverte de la Trisomie 21. », Publication Inserm, (lire en ligne).

- « Esther M. Zimmer Lederberg: Gender Discrimination: Daisy Roulland Dussoix », sur www.estherlederberg.com (consulté le ).

- (en) « Female physicist "snubbed" for Nobel Prize recognized as "Woman of the year" », sur womenintheworld.com (en), .

- « Allée Matilda : pour la juste place des femmes dans la recherche | Université de Toulouse », sur univ-toulouse.fr, (consulté le ).

Sources

- (en) Margaret W. Rossiter, « The

MatthewMatilda Effect in Science », Social Studies of Science (en), Londres, Sage Publ., , p. 325-341 (ISSN 0306-3127, DOI 10.1177/030631293023002004).

- Ni vues ni connues, Michelle Perrot / collectif Georgette Sand, éd. Hugo & Compagnie, , (ISBN 9782755635393).

Annexes

Liens internes

Liens externes

- « Thelma et Louise : Être femme au pays des sciences », sur Radio Campus Paris, (consulté le )

- Quai des Savoirs, « Sciences au féminin », sur ausha.co, Podcast #7,