Droit aux États-Unis

Le droit américain est inspiré du système anglo-saxon de common law, le droit anglais étant en vigueur lors de la guerre d'indépendance. Les États-Unis étant un État fédéral, il y a d'une part un droit fédéral américain, dont la plus haute juridiction est la Cour suprême, et d'autre part un droit particulier à chaque État fédéré. Le responsable de la justice au sein du cabinet est l'attorney general, actuellement Merrick Garland.

En vertu de la clause de suprématie (Article VI de la Constitution), le droit fédéral prime le droit des États. Ainsi, en cas de contradiction, la Constitution fédérale prime les Constitutions particulières de chaque État ; de même que les lois fédérales, et que les traités signés par les États-Unis. Tous les six ans, un code fédéral est rédigé, recensant l'ensemble des lois fédérales permanentes.

Sources du droit

Il y a quatre sources formelles du droit aux États-Unis : la Constitution des États-Unis, les lois, le droit jurisprudentiel (c'est-à-dire formulé par les juges) ainsi que les ordonnances et textes réglementaires. La coutume reste une source de droit informelle (pratique obligatoire, raisonnable dans un temps suffisant de répétition).

Est considéré comme principe fondamental du droit constitutionnel américain le principe du delegata potestas non potest delegari, selon lequel un organisme qui a un pouvoir délégué par la nation ne peut pas subdéléguer ce même droit à un autre acteur[1].

Système judiciaire

Outre le système judiciaire fédéral, à la tête duquel se trouve la Cour suprême, chaque État dispose de son propre système judiciaire. Les tribunaux fédéraux dans chaque État sont les Cours fédérales de district, qui comprennent des juges et des procureurs nommés[2], qui ne peuvent perdre leur place que par une procédure de destitution.

Les juges de 39 des États fédérés sont élus[2], de même que les procureurs (district attorney). Le financement de ces campagnes électorales a atteint un total de 168 millions de dollars de 2000 à 2007, près du double que pendant les années 1990[2]. La Cour suprême a jugé le que cela pouvait conduire à des conflits d'intérêts (Caperton et al. v. A.T. Massey Coal Co., Inc. et al.) [2].

Les États-Unis sont de loin le pays du monde qui utilise le plus les jurys populaires dans les affaires judiciaires.

Droit administratif

Le Code des règlements fédéraux regroupe tous les règlements administratifs édictés par les départements du gouvernement fédéral et par les agences indépendantes, telles que la Food and Drug Administration ou l'Environmental Protection Agency.

Droit pénal

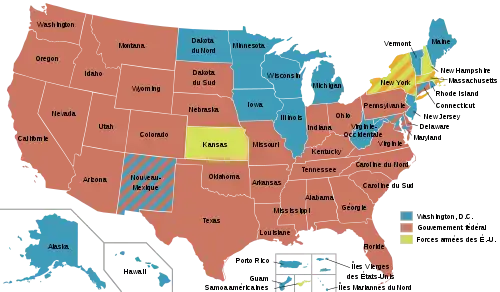

- Peine de mort abolie

- Considère la peine de mort comme anticonstitutionnelle

- Aucune exécution depuis 1976

- Peine de mort appliquée depuis 1976 (arrêt Gregg v. Georgia)

Le droit pénal américain est devenu de plus en plus répressif, en particulier à partir des années 1970 puis sous Reagan, quand triomphe le slogan get tough on crime (« soyez durs envers le crime ») ainsi que la « guerre contre la drogue », puis, dans les années 1990, l'« hypothèse de la vitre brisée » et la « politique de tolérance zéro » (popularisée à New York par Rudy Giuliani, maire de 1994 à 2001). En 1994, la Californie a adopté la loi des trois prises (Three-strikes law ou plus exactement Three-strikes and you're out c'est-à-dire « Trois coups et vous êtes dehors »), instaurant une peine plancher au 3e délit. Ces lois ont été généralisées dans 25 États[3]. De façon concomitante, la négociation de peine s'est généralisée, augmentant le pouvoir du procureur qui peut négocier la culpabilité, donc la peine. Cette procédure est maintenant utilisée dans 90 % des affaires pénales, rendant la procédure longue du jury, qui devait statuer à l'unanimité, très rare[4].

Le taux d'incarcération, qui était déjà l'un des plus élevés des pays industrialisés dans les années 1970, quadruple en quinze ans: on passe de 240 000 détenus en 1975 à près d'un million en 1995, puis deux millions en 2005[5]. Dans les années 2000, le pays a ainsi le taux d'incarcération le plus élevé du monde et compte plus de prisonniers que la Chine (environ 1,5 million de détenus) ou que la Russie (environ 760 000)[6]. En juin 2008, il comptait environ 2,3 millions de détenus[7], soit environ 0,7 % de la population. En 2004, 25 % des prisonniers du pays l'étaient pour trafic ou consommation de stupéfiant[8] ; la moitié de l'ensemble des détenus étaient des Afro-Américains, et un quart des Latinos[8].

Les droits Miranda, formalisés par la Cour suprême par l'arrêt Miranda v. Arizona (1966), sont probablement les dispositions les plus connues du droit américain, comprenant le droit à garder le silence en cas d'arrestation. La protection accordée par un avocat lors des interrogatoires de police a récemment été amoindrie, par l'arrêt Montejo v. Louisiana (2009) qui a renversé un précédent de 1986.

L'ordonnance de non-communication aux États-Unis, est une injonction de faire émise par un tribunal qui oblige une personne à cesser de nuire à une autre personne ou à rester éloigné d'elle. L'ordonnance est parfois appelée ordonnance de protection. Les modalités varient en fonction des États. Les lois qui encadrent l'ordonnance de non-communication définissent la nature de la protection dont peut bénéficier la victime, l'aide qui peut être mise en place et les modalités d'application.

Aide juridique

L'aide juridictionnelle est assurée en majorité par des associations privées ou par les cliniques juridiques, composées d'étudiants en droit. Si une partie de celle-ci est institutionnalisée, via le Legal Services Corporation, elle n'est pas assurée dans tous les États et ne réussirait à satisfaire que 20 % des besoins estimés[9].

Exceptions

Parmi les rares exceptions à ce dispositif général, on peut citer le droit de la Louisiane, qui est inspiré du Code napoléonien (la Louisiane étant une ancienne colonie française), ainsi que Porto Rico, dont le droit est aussi inspiré du droit civil continental. En outre, l'espagnol est utilisé dans les actes juridiques de Porto Rico.

D'autres États qui appartenaient auparavant au Mexique (Californie, Nevada, Arizona, Nouveau-Mexique, Texas, ) retiennent certains emprunts au droit romano-civiliste. Ils comportent par exemple le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts qui vient du droit civiliste. Le droit des sûretés de tels États connaît à la fois le cautionnement, d'origine civiliste, et la garantie autonome, héritée de la common law. C'est d'ailleurs dans cette zone juridique où est né le mortgage équivalent de l'hypothèque, solution qui s'est répandue et concurrence la sûreté-propriété, mortgage hérité consistant en un acte translatif de titre.

Beaucoup d'États de l'Ouest utilisent aussi, en ce qui concerne les droits sur l'eau, le système de Prior appropriation water rights (voir l'arrêt de la Cour suprême de 1922, Wyoming v. Colorado), plutôt que le système de Riparian water rights, inspiré de la common law.

Police

Outre le FBI, police fédérale, chaque État dispose de sa propre police. Des polices spécialisées existent aussi (la DEA, etc.).

Bibliographie

- André Tunc, Le Droit des Etats-Unis, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », , 128 p.

- « A. Tunc, Le droit des Etats-Unis », Revue internationale de droit comparé, vol. 18, no 1, , p. 333–334 (lire en ligne, consulté le )

- Élisabeth Zoller, Le droit des États-Unis, Paris, Centre de droit public comparé, , 97 p. (lire en ligne [PDF]) : version actualisée de l'ouvrage : « Le droit des États-Unis », Coll. « Que Sais-Je ? », n° 1159, P.U.F., 2001.

Références

- Les Procedures Administratives en Droit Americain, Librairie Droz (ISBN 978-2-600-05440-9, lire en ligne)

- Robert Barnes, Court Ties Campaign Largess to Judicial Bias, The Washington Post, 9 juin 2009

- Denis Salas, La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, Hachette Littératures, 2005, p. 109

- Denis Salas, op. cit., p. 116-117

- Denis Salas, La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, Hachette Littératures, 2005, p. 108.

- Roy Walmsley, World Population list, sixth edition, International Centre for Prison Studies, (King's College de Londres), 2007.

- 2 310 984 prisonniers au 30 juin 2008 (prisons fédérales, d'État et locales confondues) selon les chiffres officiels du Département de la Justice des États-Unis, Prison Statistics, Bureau of Justice Statistics, dernière révision le 31 mars 2009. Consulté le 24 mai 2009.

- Nicole Bacharan, Faut-il avoir peur de l’Amérique ? , Paris, éditions du Seuil, 2005, (ISBN 2-02-079950-2), p. 79

- Rapport de 2005 de la Legal Services Corporation, "Documenting the Justice Gap in America: The Current Unmet Civil Legal Needs of Low-Income Americans". Voir Helaine M. Barnett, President, Documenting the Justice Gap in America: The Current Unmet Civil Legal Needs of Low-Income Americans, pages 4 et 9. Legal Services Corporation, septembre 2005.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :