Cugand

Cugand est une commune française située dans le département de la Vendée en région Pays de la Loire.

| Cugand | |||||

.JPG.webp) La Garenne-Lemot. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Pays de la Loire | ||||

| Département | Vendée | ||||

| Arrondissement | La Roche-sur-Yon | ||||

| Intercommunalité | Terres de Montaigu, communauté d'agglomération | ||||

| Maire Mandat |

Cécile Barreau 2020-2026 |

||||

| Code postal | 85610 | ||||

| Code commune | 85076 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Cugandais | ||||

| Population municipale |

3 633 hab. (2020 |

||||

| Densité | 264 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 03′ 47″ nord, 1° 15′ 12″ ouest | ||||

| Altitude | 48 m Min. 13 m Max. 71 m |

||||

| Superficie | 13,76 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine | ||||

| Unité urbaine | Clisson (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Cugand (commune-centre) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Mortagne-sur-Sèvre | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Vendée

Géolocalisation sur la carte : Pays de la Loire

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | Site officiel | ||||

Avant la création des départements, sous le royaume de France, la paroisse de Cugand faisait partie des marches Bretagne-Poitou (possession commune) et, sur le plan spirituel, de la Bretagne (diocèse de Nantes) .

Géographie

Le territoire municipal de Cugand s’étend sur 1 376 hectares. L’altitude moyenne de la commune est de 48 mètres, avec des niveaux fluctuant entre 13 et 71 mètres[1] - [2].

Cugand est située au bord de la Sèvre nantaise, à 28 km au sud-est de Nantes et 29 km au sud-ouest de Cholet.

Selon le classement établi par l’Insee, Cugand est une commune urbaine, l'une des villes-centres de l'unité urbaine de Clisson. Cette unité urbaine est polarisée par plusieurs aires urbaines, et fait partie de l’espace urbain de Nantes-Saint-Nazaire (cf. Communes de la Loire-Atlantique).

Urbanisme

Typologie

Cugand est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [3] - [4] - [5]. Elle appartient à l'unité urbaine de Clisson, une agglomération inter-départementale regroupant 4 communes[6] et 19 012 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[7] - [8].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Cugand, dont elle est la commune-centre[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 2 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[9] - [10].

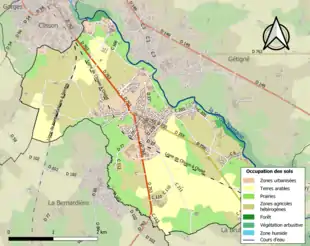

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (81,5 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (87,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (31,1 %), terres arables (27,9 %), prairies (22,5 %), zones urbanisées (15 %), forêts (3,1 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,3 %)[11].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[12].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous la forme Cugant en 1287[13].

La commune porte le nom de Tchugan en gallo et poitevin (ou Cugand[14]).

Albert Dauzat et Charles Rostaing ont rapproché le nom de Cugant de celui de Cuguen (Ille-et-Vilaine, Guguen en 1107, Cuguien en 1160, Cuguen en 1167) qu'ils considèrent comme une forme hybride à partir de la racine pré-indo-européenne *cūcc « hauteur », et qui se perpétuerait dans le provençal cuco « meule », suivi du mot breton gwenn « blanc »[15].

Le rapprochement entre Cugant et Cuguen est tentant, étant donné le caractère insolite et la ressemblance apparente entre ces deux toponymes originaux. Cependant, l'absence de formes anciennes suffisamment caractérisées rend ce rapprochement hasardeux. En outre, si Cuguen est bien un toponyme breton ou influencé par le breton, étant donné la présence d'autres toponymes remontant à cette origine dans les environs immédiats (exemples : Broualan, Trémeheuc, etc.), ce n'est pas le cas de Cugand dans l'environnement duquel ne se retrouve aucun toponyme breton. Dans cette hypothèse, cela ferait de Cugand le macrotoponyme breton le plus méridional de tous. Ernest Nègre n'a pas étudié le toponyme Cugand, alors qu'il a étudié Cuguen, signe probable du fait qu'il en ignore l'origine et qu'il n'adhère pas au rapprochement effectué par les auteurs précédents[16].

L'identification de l'élément *cūcc « hauteur » qui s'est acclimaté en gaulois et perpétué en ancien occitan est davantage étayée. Certes, cet élément est essentiellement, à de rares exceptions près comme Cucq (Pas-de-Calais), attesté dans la toponymie occitane, voire franco-provençale, dans les types Montcucq, Montcuq, Cumond (Dordogne, Cugmont 1382), Cucuron, etc., d'ailleurs Cugand se trouve effectivement sur le rebord d'un plateau dominant la Sèvre[15].

Histoire

Les origines

La région faisait initialement partie du territoire de la tribu gauloise des Pictons.

D'après Grégoire de Tours, historien du VIe siècle, Conan Mériadec obtint du tyran Maxime, le pays qu'il venait de conquérir avec le titre de roi. Ce pays était l'Armorique ou la Bretagne. Maxime ayant été tué dans la bataille auprès d'Aquilée en 391, Conan reconnut Théodore comme empereur. Il porta la guerre dans l'Aquitaine, il se rendit maître du pays de Retz en 405, il secoua le joug des Romains en 410. Pour enrayer les incursions dévastatrices des Bretons, l'empereur Honorius fit construire des fortifications appelées "mur d'Honorius" qui consistaient en des tours dont la base était de pierres et les étages de bois et où sont aujourd'hui les communes de Cugand, Gétigné, Boussay, Clisson, Bois de Céné, Legé, Saint-Etienne-du-Bois et Tiffauges.

De ces temps anciens, il ne resterait que peu de vestiges : les piles d'un pont au fond de la Sèvre au Bas-Noyer (voie romaine de Durivum (Saint-Georges-de-Montaigu) à Angers) et des dalles dans une ferme à l'Ambenière (voie romaine de Durivum à Clichio (Clisson)).

Les Marches de Bretagne et de Poitou

À l'origine, certainement plus cohérentes, les marches communes de Poitou et de Bretagne se scindaient au XVe siècle en plusieurs morceaux. À l'est, entre Clisson et Tiffauges, se trouvaient les Hautes Marches qui comprenaient les quatre paroisses de Gétigné, Boussay, Cugand et la Bruffière, lesquelles dépendaient simultanément des seigneuries de Tiffauges (Poitou) et Clisson (Bretagne) pour le temporel. Quant au spirituel, Cugand et Gétigné dépendaient du diocèse de Nantes et Boussay et la Bruffière de celui de Luçon.

Cette zone jouissait de privilèges particuliers, confirmés successivement par les ducs de Bretagne puis par les rois de France. Ainsi, Jean V, duc de Bretagne, reconnut par une charte du 3 septembre 1431 l'antiquité des franchises et privilèges des Marches :

« Jehan (…). À noz senneschal, alloué et procureur de Nantes (…) salut. Venuz sont par devers nous pluseurs des manans et habitans en la marche ancienne (…) complaignans humblement et expousans comme de touz temps ils aient acoustumé estre et demorez francs et exempts de touz fouages, aydes, subcides, quetz, gardes, subvencions ou imposicions quelconques, par ce qu'ilz sont en marche commune de Bretagne et de Poictou, qui est en celle exempcion et previlège, sens ce qu'il soit licite à l'une seignorie riens impouser de charge nouvelle esd. marches, sans l'assentement de l'autre, et furent les chouses ainsi introduites anciennement, ad ce que lesd. marches communes peussent demeurer habitées et fréquentées (…). »

Puis, par ordonnance du roi, Louis XIII, datée du 8 juin 1639, les habitants des Marches durent payer une taxe pour se maintenir dans leur privilèges. Celle-ci sera acquittée en 1642, 1651, 1661, 1678, 1681, 1704 et en 1762.

Lors des états généraux de 1789, fait unique en France, les trois ordres (noblesse, clergé et tiers-états) rédigèrent ensemble leurs doléances : conserver les privilèges des Marches. Ce que la Convention refusera.

La Révolution

L'abolition des privilèges, le 4 août 1789, souleva l'indignation générale : la population de Cugand se réunit pour protester. Ensuite, la constitution civile du clergé, le 12 juillet 1790, et la levée en masse de 300 000 hommes décrétée par la Convention, déclenchaient le début des guerres de Vendée dans la région. Le recteur Le Bastard refusant de prêter serment, se réfugia dans la clandestinité.

Tout débuta le 11 mars 1793, quand 4000 paysans des paroisses environnantes marchèrent sur Clisson. Sous la conduite de Belorde de la Grenotière, la garde nationale se porta sur Cugand, faisant seize prisonniers et un autre détachement plusieurs morts sur Gétigné. Malgré les renforts venus de Nantes, sous l'impulsion de la prise de Cholet, le 14 mars, les insurgés prirent Clisson et s'emparèrent de Vertou le 18. M. de Vieux, seigneur du Pin Sauvage était le commandant général de ce rassemblement.

Le 16 septembre, les troupes républicaines arrivèrent à Clisson. Au cours de cette bataille, les insurgés battant en retraite furent repoussés au combat par leurs femmes qui les traitaient de poltrons et de couards, les républicains furent finalement battus à Torfou le 19. Devant l'impossibilité de vaincre, la République créa douze colonnes infernales chargées de tuer et de brûler tout ce qui se trouvait sur leur passage. L'une d'elles fera plusieurs passages à Cugand dont un le 10 juin 1794. Durant cette période, on estime qu'environ 200 Cugandais périrent. En 1789, Cugand comprenait environ 1 800 habitants.

Outre cette guerre, la Révolution a apporté d'autres changements. Ainsi, par la loi du 15 janvier 1790, les départements et les communes virent le jour. Dans ce découpage, Cugand se retrouve en Vendée ce qui n'était pas du goût des habitants. Ils rédigèrent une réclamation à l'adresse du procureur général syndic demandant à être réunis au district de Clisson, le 10 juillet 1790. Si au départ, celui-ci sembla favorable au projet, il se rallia au point de vue de l'abbé Richard de la Vergne, député des Marches et originaires de Boussay, pour maintenir Cugand en Vendée.

L'industrialisation de la Sèvre

Cugand étant dans les Marches de Bretagne et de Poitou, les habitants jouissaient de certains privilèges. Pour tirer le meilleur parti de leurs exemptions très favorables aux échanges commerciaux (les marchandises voyageant sans taxes), ils multiplièrent moulins et manufactures dans la vallée de la Sèvre. Aux anciens moulins à blé et à seigle, ils ajoutèrent des moulins à tan, à foulon, à papier dans lesquels la force hydraulique permettait une mécanisation partielle de la production. Dans le même temps, alors que le filage de la laine, du chanvre, du lin et, plus tard, du coton était assuré par les femmes des villages travaillant à domicile, le tissage devint l'œuvre d'artisans spécialisés regroupés dans le bourg.

On situe généralement au XVIe siècle, l'exploitation rationnelle des chaussées par les entreprises artisanales : on avance les dates de 1562 pour Hucheloup, 1587 pour la Doucinière, 1593 pour Antières, 1595 pour Fouques. Examinons les différentes occupations des chaussées :

- La Haute Doucinière : un moulin à blé (1686), un foulon

- La Basse Doucinière : un moulin à blé (1586), un foulon puis une usine électrique (1915-1920)

- Hucheloup : un moulin à blé (1522), un foulon (1562) puis une filature (1835-1985)

- Bas-Hucheloup : un moulin à blé (1522) puis une tannerie (XIXe siècle) et une chamoiserie

- Fradet : un moulin à blé (1503 - 1900)

- Antières : un moulin à blé (1430), un foulon (1593), une papeterie (1644-1934), une cartonnerie (1946-1960) puis une fabrique de caoutchouc et matières plastiques (depuis 1960)

- Gaumier : un moulin à blé (1522), un foulon (1595-1957) et un tissage (1815-1957)

- La Grenotière : un moulin à blé(1522), un foulon (1595) puis une tannerie

- Fouques : un moulin à blé (1522), un foulon (1595) puis une forge (1776-1828) et une filature (1828-1960)

- La Feuillée : un moulin à blé (1522), une papeterie (1680-1839), une filature et teinturerie (1839-1899), une tannerie (1899-1929), une chamoiserie (1929-1969) puis un studio de cinéma (depuis 1969)

- Plessard : un moulin à blé (1634-1815) devenu minoterie (1815-1910), une usine électrique (1910), une tannerie transformée en gîtes ruraux.

Les deux principales activités le papier et le tissage. Quel était, à cette époque, le procédé de fabrication du papier ? L'eau de la Sèvre était indispensable à chacun des stades de la fabrication, sauf pour le séchage. L'eau passait par le pourrissoir des vieux chiffons, préalablement triés par les femmes. Ensuite, elle s'écoulait dans les lavoirs où on nettoyait les morceaux coupés, avant la transformation en pâte à papier sous l'action des moulins à maillets ou des moulins à cylindres. Le travail se faisait dans des cuves en bois revêtues intérieurement de plomb.

Quand on voulait utiliser cette pâte stockée dans les dépôts, on en revenait à l'eau de la Sèvre pour le délayage. Enfin, et c'était tout l'art du compagnon papetier ; il fallait savoir tremper la forme (le moule, sorte de châssis garni de fils de laiton ou de cuivre) dans la pâte, l'égoutter, la passer à l'ouvrier coucheur qui la posait sur des feutres ou des cylindres garnis de laine. Restait à presser, à étendre, sécher et encoller, presser de nouveau et enfin étendre au soleil ou au séchoir avant de le lisser.

Au bord de la Sèvre à Gaumier, il existe un ancien moulin à foulon dont la survivance est miraculeuse. Il donne un exemple étonnant de ce procédé à deux piles, jadis très commun et maintenant rarissime. Le battage hydraulique avec de lourds maillets frappant les draps de laine est une opération d'apprêt, complémentaire du filage, du tissu et de la teinturerie. Il a pour objet de dégraisser, de réduire et de donner du liant, voire de satiner les étoffes appelées tiretaines ou kalmouks, selon les dimensions. Opération très délicate, prolongée plusieurs heures, de nuit comme de jour et physiquement très éprouvante, pour qui le pratique. Les étoffes étaient ensuite séchées sur un pré voisin sur un fil.

Tout au long du XIXe siècle, Cugand fut la commune de Vendée la plus industrialisée. La fermeture de la dernière filature, en 1985, mit fin aux activités sur les bords de Sèvre et à une aventure commencée au XVIIe siècle. Aujourd'hui, il ne reste que quelques ruines et une Mutualité, réunion des deux sociétés mutualistes de la commune, l'une fondée en 1841 (par les fileurs et première association du département) et l'autre en 1849 (par les papetiers et qui était la neuvième).

Dictionnaire d'Ogée

En 1878, Ogée fait un dictionnaire sur les communes de Bretagne. Cugand étant historiquement une paroisse bretonne, elle y est décrite.

Cugan [Cugand]; à 6 l. 3/4 au S.-E. de Nantes, son évêché et son ressort ; à 28 l.3/4 de Rennes, et à 1l. de Clisson, sa sudélégation. On y compte 950 communiants. La cure est présentée par le roi ; les chapellenies de Saint-Michel et de Saint-Jacques, par l'évêque de Nantes, et la chapellenie de Saint-Lazare, par les seigneurs de Clisson. Cette paroisse est dans les Hautes-Marches (Voy. Nantes, année 409, où se trouve l'établissement des marches.) Son territoire, arrosé des eaux de la rivière de Sèvre, est très exactement cultivée. Les habitants du pays sont très laborieux et excellent agriculteurs. Nous leur rendons justice avec plaisir : on ne voit point dans leur canton ces landes immenses qui défigurent quelques endroits de la Bretagne ; mais de belles moissons et des vignes dont le vin est d'assez bonne qualité. Ils jouissent d'une honnête aisance, qu'ils méritent ; ils la doivent à leur activité et à des travaux opiniâtres. Il s'y trouve plusieurs moulins à papier.

- Cugand est aujourd'hui indubitablement dans le département de la Vendée et sa paroisse dépend du diocèse de Luçon.

Héraldique

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

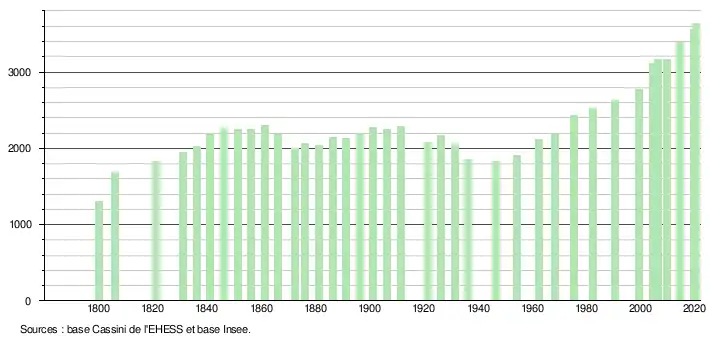

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1800. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[18]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[19].

En 2020, la commune comptait 3 633 habitants[Note 3], en augmentation de 7,29 % par rapport à 2014 (Vendée : +4,62 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 29,8 %, soit en dessous de la moyenne départementale (31,6 %). De même, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 28,8 % la même année, alors qu'il est de 31,0 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 1 729 hommes pour 1 802 femmes, soit un taux de 51,03 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,16 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Vie locale

Sports

- Les Gazelles cugandaises (section de gymnastique d'entretien)

- Union sportive Bernardière Cugand (section football)

- Association Basket Cugand Bernadière (section basket)

- Saint-Michel Handball (section handball)

- Les Raquettes cugandaises (section tennis)

- Athlétisme Mingot Association (section athlétisme)

- TTAL Cugand (section tennis de table)

- ACC (section cyclisme - Amicale Cyclos Cugand)

Santé

- Pôle santé des Caducées

Enseignement

- École privée mixte Saint-Michel-Jeanne-d'Arc

- École publique élémentaire Jean-Moulin

Culture

- Bibliothèque cugandaise

- Festival de danse et musique du Monde[24]

Lieux et monuments

- Moulin à foulon de Gaumier sur la Sèvre nantaise.

- La Grand'Maison : ancienne dépendance du château de Clisson, tour du XVe siècle.

- L'obélisque située sur le plateau dominant la Sèvre. Dessinée par Mathurin Crucy et construite en 1815, c'est en fait une fabrique du jardin du domaine de la Garenne Lemot situé de l'autre côté de la rivière.

- Église Saint-Pierre.

- L'usine de la Feuillée, ancienne tannerie sur les bords de la Sèvre, qui fut le propriété de la famille du réalisateur et scénariste Serge Danot avant que celui-ci ne s'en serve comme lieu d'habitation et de tournage pour sa série télévisée d'animation Le Manège enchanté de 1966 à 1990. Elle abrite depuis l'équipe du Hellfest, le festival de musiques extrêmes créé par Ben Barbaud.

Personnalités liées à la commune

- Gabriel-Julien Ouvrard (1770-1846), financier français ; son père était maître papetier au moulin d'Antières.

- Julien Dubigeon (1711-1781), natif de Cugand, créateur initial à Nantes des Chantiers Dubigeon en 1745 [2].

- François Brillaud (1846-1916), artiste peintre. Œuvres au Musée des beaux-arts de Nantes et au Musée municipal de La Roche-sur-Yon

- Auguste Durand (1874-1969), député de la Vendée. Il fut maire de Cugand.

- Charles Péquin (1879-1963), peintre, mort dans cette ville ; son père en fut le maire.

- Tristan Sévère (1904-1974), acteur décédé à Cugand.

- Serge Danot (1931-1990), créateur du Manège enchanté. Il produisit ce programme au moulin de La Feuillée en cette commune.

Événements

- Festival de Cugand, Danses et Musiques du Monde, groupes folkloriques du monde entier, pendant quatre jours au mois d'août (20 000 spectateurs en 2005 pour la 7e édition du festival).

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

2. Dictionnaire biographique de Nantes et de Loire-Atlantique, par Bernard Le Nail, Le Temps éditeur, Am Amzer, Pornic, 2010, (ISBN 978-2-36312-000-7).

Références

- « Commune 1183 », Géofla, version 2.2, base de données de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) sur les communes de la France métropolitaine, 2016 [lire en ligne].

- « Cugand », Répertoire géographique des communes, fichier de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) sur les communes de la Métropole, 2015.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Clisson », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Cugand », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6), p. 198b - 199a.

- Jean-Loïc Le Quellec, Dictionnaire des noms de lieux de la Vendée, La Crèche, Geste Éditions, coll. « Geste Poche » (no 14), , 3e éd. (1re éd. 1995), 443 p. (ISBN 2-84561-263-X), p. 118.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, op. cit.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France (lire en ligne)

- [PDF] Site officiel de la préfecture de la Vendée - Liste des maires

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Cugand (85076) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de la Vendée (85) », (consulté le ).

- http://festival-cugand.org/archives