Couronne d'Aragon

La couronne d'Aragon est une union dynastique qui a réuni de nombreux royaumes méditerranéens au Moyen Âge et à l'époque moderne. On considère généralement que cette couronne naît de l'union du royaume d'Aragon et du comté de Barcelone par le mariage de Pétronille d'Aragon et de Raimond-Bérenger IV de Barcelone en 1137. Elle constituait une confédération de royaumes réputés indépendants, disposant chacun de ses propres lois et institutions sous la domination d'un prince unique, titré roi d'Aragon et de Sicile[2]. Après plus de deux siècles d'union, la couronne d'Aragon et la couronne de Castille sont unifiées en 1715 et 1716 par les décrets de Nueva Planta au sein d'un État centralisé.

Drapeau |

Blason |

| Statut | Monarchie pactiste |

|---|---|

| Capitale |

Saragosse (capitale politique) Barcelone (capitale économique et administrative[1]) |

| Langue(s) | Aragonais, catalan, napolitain, sicilien |

| Religion | Catholicisme |

| Monnaie | Ducat |

| 1137 | Union du royaume d'Aragon et du comté de Barcelone |

|---|---|

| 1238 | Acquisition du royaume de Valence et Majorque |

| 1282 | Acquisition du royaume de Sicile |

| 1295 | Acquisition du royaume de Sardaigne |

| 1442 | Acquisition du royaume de Naples |

| 1479 | Union avec la couronne de Castille (Monarchie catholique) |

| 1516-1700 | Intègre l'Espagne des Habsbourgs |

| 1716 | disparition (décrets de Nueva Planta) |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

Royaume d'Espagne (Réformes bourboniennes)

Royaume d'Espagne (Réformes bourboniennes) États de Savoie :

États de Savoie :

- Roy. de Sardaigne (1713).svg.png.webp) Saint-Empire :

Saint-Empire :

- Roy. de Sicile (1713)

- Roy. de Naples (1714)

Naissance de la couronne d'Aragon

La mort en 1134, à la bataille de Fraga, du roi Alphonse Ier d'Aragon, dit le Batailleur provoque une crise de succession dans le royaume. Le testament de ce roi guerrier, sans descendance à la suite de ses démêlés conjugaux avec Urraque Ire de Castille et diplomatico-religieux avec le pape Pascal II, stipule qu'il lègue son royaume aux ordres militaires du Temple, de l'Hôpital et du Saint-Sépulcre. Ce testament est logiquement et vigoureusement contesté par la noblesse aragonaise qui place sur le trône le frère puîné du défunt monarque, Ramire, qui règne sous le nom de Ramire II, dit le Moine. La noblesse navarraise profite de la situation pour reprendre l'indépendance perdue en 1074 en donnant le trône du royaume de Navarre à García, petit-fils du Cid Campeador.

De son mariage avec Agnès de Poitiers, Ramire II a une fille, Pétronille, dont la main est tout d'abord sollicitée par le roi de Castille et León Alphonse VII l'Empereur mais le roi d'Aragon décide finalement de l'unir au comte Raimond-Bérenger IV de Barcelone, dit le Saint. Ce dernier, devenu prince d'Aragon prend la tête des deux États, permettant à Ramire II de se retirer de la vie politique.

Le fils de Raimond-Béranger et de Pétronille, Alphonse II d'Aragon devient le premier roi d'Aragon à porter également la couronne comtale de Barcelone, donnant ainsi naissance à la couronne d'Aragon.

La naissance de la Couronne d'Aragon en 1162

La naissance de la Couronne d'Aragon en 1162 La fin des rêves occitans de 1195 à 1224

La fin des rêves occitans de 1195 à 1224

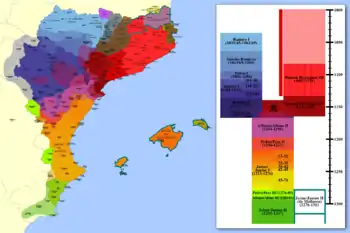

Expansion territoriale de la couronne d'Aragon

Contenue à l'est de la péninsule par le puissant royaume de Castille, la couronne cherche à s'étendre au sud, au détriment des Maures, et au nord, vers le royaume de France. En 1213, la mort inattendue de Pierre II d'Aragon à la bataille de Muret, alors qu'il apporte une aide militaire à ses vassaux de Toulouse, du Béarn, de Comminges lors de la croisade des albigeois, sonne le glas des ambitions de l'Aragon sur le Languedoc. Le traité de Corbeil, signé en 1258 entre les représentants de Saint Louis et Jacques Ier d'Aragon, confirme le contrôle du royaume de France sur le Languedoc.

Le traité de Cazola (1179) entre les royaumes de Castille et d'Aragon, assigne à la couronne la reconquête des terres d'al-Andalus au sud de la Catalogne. Le roi Jacques Ier, qui y gagne son surnom de « le Conquérant », mène à bien la conquête des Baléares[N 1] (1229) et celui de Valence (1232). Malgré son intervention dans le royaume de Murcie (1266), celui-ci est intégré à la couronne de Castille non sans que l'Aragon persiste à en revendiquer la souveraineté.

Une fois achevée sa part dans la Reconquista, la couronne se tourne vers la Méditerranée pour sa nouvelle expansion territoriale. Pierre III d'Aragon, marié en 1262 avec Constance de Hohenstaufen, héritier du royaume de Sicile, profite — et même probablement encourage en sous-main — de la révolte populaire contre Charles Ier d'Anjou, déclenchée par les Vêpres siciliennes (1282), pour prendre possession du royaume de Sicile. Quelques années plus tard, il doit faire face, avec succès, à l'offensive du roi de France Philippe III le Hardi qui déclenche la croisade d'Aragon à l'instigation du pape Martin IV. Cette victoire permet au fils de Pierre III, Alphonse III, de conquérir Minorque et de confisquer (1286) le royaume de Majorque dont le souverain, Jacques II, a appuyé le roi de France dans son entreprise contre Pierre III. Le royaume est restitué en 1295 par le traité d'Anagni mais son souverain reste vassal du roi d'Aragon.

Malgré les traités de Cazola puis d'Almizra (1244), le contrôle des territoires reconquis au sud du royaume de Valence fait l'objet de frictions entre les couronnes de Castille et d'Aragon. Il faut attendre la sentence arbitrale de Torrellas (1304), complétée par le traité d'Elche (1305), pour figer la frontière du royaume de Murcie (dévolu à la Castille) et du royaume de Valence (qui reste sous contrôle aragonais après avoir amputé celui de Murcie de la région d'Alicante).

La Couronne d'Aragon de 1224 à 1230

La Couronne d'Aragon de 1224 à 1230 La Couronne d'Aragon de 1230 à 1240

La Couronne d'Aragon de 1230 à 1240 La fin de la conquête de Valence en 1250

La fin de la conquête de Valence en 1250 La tentative de conquête de la Murcie en 1314

La tentative de conquête de la Murcie en 1314 La guerre contre Majorque en 1350

La guerre contre Majorque en 1350 L'usurpation de la Navarre en 1441

L'usurpation de la Navarre en 1441 La guerre civile navarraise et catalane, 1451-1472

La guerre civile navarraise et catalane, 1451-1472 Vers la Couronne d'Espagne 1479-1516

Vers la Couronne d'Espagne 1479-1516

Chronologie simplifiée

- 1137 : union du comté de Barcelone et du comté de Provence avec le royaume d'Aragon.

- 1204 : acquisition de la seigneurie de Montpellier par le mariage du roi Pierre II et de Marie de Montpellier. Montpellier est détachée de la couronne en 1349.

- 1229 : acquisition du royaume de Majorque par le roi Jacques Ier le Conquérant, détaché de la couronne en 1276, puis rattaché en 1286, détaché à nouveau en 1295 et rattaché définitivement en 1344.

- 1232 : établissement de la suzeraineté sur l'île de Minorque par le roi Jacme/Jaume/ Jacques Ier le Conquérant.

- 1235 : acquisition de l'île d'Ibiza par le roi Jacme/Jaume/Jacques le Conquérant, détachée de la couronne en 1276, puis rattachée en 1286, détachée de nouveau en 1295 et rattachée définitivement en 1344.

- 1238 : acquisition du royaume de Valence / Valencia par le roi Jacme, ou Jaume ou Jacques le Conquérant.

- 1246 : perte définitive du comté de Provence par le mariage de Béatrice de Provence avec Charles Ier d'Anjou

- 1258 : abandon de la plupart des droits de suzeraineté au nord des Pyrénées, confirmation du contrôle du royaume de France sur le Languedoc.

- 1282 : conquête du royaume de Sicile par Pierre III d'Aragon au terme des Vêpres siciliennes.

- 1283 : acquisition de l'île de Malte par le roi Alphonse III.

- 1287 : acquisition de l'île de Minorque par le roi Alphonse III, détachée en 1295 et rattachée définitivement en 1344.

- 1295 : acquisition du royaume de Sardaigne et de la Corse par le roi Jacques II. En fait seule la Sardaigne est acquise en 1323.

- 1296 : acquisition du royaume de Murcie, aux dépens de la couronne de Castille, et qui est restitué en 1304.

- 1377 : rattachement officiel du duché de Néopatrie et du duché d'Athènes à la Couronne

- 1442 : conquête du royaume de Naples par Alphonse le Magnanime, aliéné à une branche illégitime en 1458.

- 1479 : union dynastique avec la couronne de Castille.

- 1504 : reconquête du royaume de Naples par Ferdinand II.

- 1580 : union dynastique des monarchies espagnole et portugaise, prenant fin de facto en 1640 et officiellement au traité de Lisbonne (1668).

- 1609 : expulsion des Morisques.

- 1640 : début de la guerre des faucheurs en Catalogne.

- 1659 : perte des comtés de Roussillon et de l'Haute Cerdagne.

- 1716 : disparition de la couronne d'Aragon.

- 1720 : Philippe V promulgue une nouvelle organisation territoriale, en Intendances Provinciales (Intendencias provinciales)

Composition de la couronne d'Aragon

.svg.png.webp)

- Royaume d'Aragon (liste des rois)

- Royaume de Majorque (liste des rois)

- Royaume de Naples

- Royaume de Valence / Valencia

- Royaume de Sardaigne (liste des rois)

- Royaume de Sicile

- Principauté de Catalogne (liste des comtes)

- Corse (de 1325 à 1447)

- Duchés d'Athènes (1331 - 1388) et de Néopatrie (1319 - 1390)

Institutions

Après l'union avec la Castille

Les royaumes de la couronne d'Aragon sont en union personnelle dans une même dynastie, ils sont donc réputés indépendants et souverains, même s'ils possèdent un même monarque, par ailleurs roi de Castille. Chacun conserve de ce fait son indépendance juridique, institutionnelle et financière, même si la monarchie organise un conseil d'Aragon, chargé de conseiller le prince au niveau central sur ces domaines. Les affaires des royaumes de Naples, de Sardaigne et de Sicile étaient prises en charge, avec celle du duché de Milan, par un second conseil central, celui d'Italie. Dans les différents royaumes, le prince est représenté par un vice-roi et sa justice est administrée par une audience (cour suprême de justice, équivalente aux parlements d'Ancien Régime).

Les royaumes d'Aragon, de Majorque et de Valence / Valencia, ainsi que la principauté de Catalogne, sont dotés tous quatre de Corts ou Cortes. Ces assemblées disposent de nombreuses compétences, dont principalement celles de reconnaître le roi et d'établir la fiscalité. Elles se composent de trois bras, équivalent des ordres français : le bras militaire (noblesse), le bras ecclésiastique (clergé) et le bras des universitats ou universidades (villes). Lors des sessions des Corts, le montant des subsides levés au nom de la monarchie est négocié entre le roi et les délégués. En outre, l'assemblée peut faire des remontrances au roi sur le non-respect des privilèges locaux (les Fors). La monarchie y est donc pactiste. Pour simplifier les sessions, on réunit les trois assemblées dans une même ville, généralement Monzon où elles siègent séparément. Dans l'intervalle entre les sessions, une délégation permanente des Cortes assure les affaires courantes et les relations avec la monarchie. Dans les autres royaumes de la couronne, ces sessions sont dirigées par le vice-roi.

Dans le conflit pour la succession d'Espagne, la Couronne d'Aragon et se habitants prennent parti pour Charles III de Habsbourg, qui leur avait promis de préserver leurs institutions et libertés, contre le petit-fils de Louis XIV, le Duc d'Anjou. Ce dernier, devenu roi absolu, après une guerre longue et meurtrière, sous le nom de Philippe, ou Felipe, V d'Espagne, décide, sous l'influence de son grand-père et de ses conseillers et administrateurs français, de transformer la monarchie en un royaume centralisé sous l'égide des castillans et il supprime l'autonomie et les particularismes de la Couronne d'Aragon en annulant ses lois et en dissolvant ses diverses institutions administratives, judiciaires, législatives et universitaires et en interdisant ses langues (aragonais, catalan et occitan aranais). Philippe V fut le fondateur de la dynastie des Bourbons dont le dernier descendant Philippe VI est toujours roi d'Espagne en 2023 . Le dernier des décrets de Nueva Planta, en 1716 voit disparaître la Couronne en tant qu'entité politique.

Héritage héraldique

En raison de la présence aragonaise, différents territoires ont des symboles distinctifs étroitement liés à la Couronne et a la Maison de Barcelone. Les drapeaux des communautés autonomes d'Aragon, de Catalogne, de Valence et des Baléares partagent le drapeau des rois d'Aragon.

Mais ces symboles ne sont pas seulement utilisés en Espagne. La Principauté d'Andorre porte également ses couleurs sur son bouclier. Aussi le département français des Pyrénées-Orientales, le département français de la Lozère, la région française du Languedoc-Roussillon, la région française de Provence-Alpes-Côte d'Azur, la ville italienne d'Alghero, la province italienne de Reggio Calabre, la province italienne de Catanzaro ou de la province italienne de Lecce.

La ville italienne de Naples doit également ses couleurs à la présence aragonaise. Sa particularité à la fois héraldique et vexilologique est la combinaison d'or et de gueules, dont l'origine est dans le contrôle de la ville par les monarques de la couronne d'Aragon.

Ils ont également leur origine dans la couronne d'Aragon les drapeaux de la Sardaigne et de la Corse, héritage des rois d'Aragon après la bataille d'Alcoraz en 1096, et les sceaux de plomb de Pedro III utilisés à partir de 1281 par l'intermédiaire de ses descendants, comme Jean Ier, qui a accordé aux deux îles l'emblème des quatre têtes vers la Sardaigne et d'un seul vers la Corse.

En conclusion, on peut dire qu'à l'heure actuelle plusieurs territoires provençaux de la France et de l'Italie, et quatre autonomies espagnoles ont gardé le souvenir des armes de signalisation des rois d'Aragon. Ainsi, l'Aragon, les Baléares, la Catalogne et Valence utilisent plus ou moins cet emblème sur leurs armoiries et drapeaux régionaux, pas toujours conformément à la tradition et aux significations qu'ils avaient au moment de la formation de ces signes.

Notes et références

Notes

- À l'exception de l'île de Minorque, qui paie un tribut jusqu'en 1286, date à laquelle elle est conquise par Alphonse III le Libéral.

Références

- Carlos López Rodríguez, Qué es el Archivo de la Corona de Aragón?, Mira Editores, , 178 p. (ISBN 978-84-8465-220-5), p. 32-33,35-38,41

- (es) Agustín Ubieto, Historia de Aragón, vol. I, Saragosse, 'Institución Fernando el Católico', Excelentísima Diputación de Zaragoza, , 168-69 p. (ISBN 84-7820-046-0, lire en ligne).