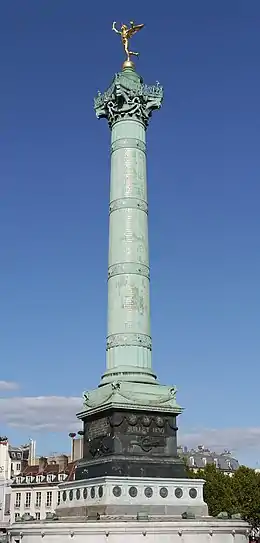

Colonne de Juillet

La colonne de Juillet est une colonne élevée sur la place de la Bastille à Paris, entre 1835 et 1840 en commémoration des trois journées de la révolution de Juillet survenue en 1830, dite Les Trois Glorieuses, qui amenèrent la chute de Charles X et du régime de la restauration, puis l'instauration de la monarchie de juillet, avec le règne de Louis-Philippe Ier, duc d'Orléans, devenu roi des Français.

(Place de la Bastille)

| Type | |

|---|---|

| Destination initiale |

Commémoration de la révolution de Juillet |

| Architecte | |

| Construction |

1835-1840 |

| Hauteur |

50,52 m |

| Patrimonialité | |

| Site web |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Commune | |

| Adresse |

| Coordonnées |

48° 51′ 11″ N, 2° 22′ 09″ E |

|---|

Sur une plaque, au bas de la colonne, il est écrit :

« À la gloire des citoyens français qui s'armèrent et combattirent pour la défense des libertés publiques dans les mémorables journées des 27, 28, 29 juillet 1830. »

Le fût de la colonne porte le nom des victimes des journées révolutionnaires de juillet 1830 et le sommet est orné d'une sculpture en bronze doré d'Auguste Dumont : Le Génie de la Liberté. Enfin, la colonne est construite au-dessus d'une nécropole accueillant les corps de révolutionnaires tombés pendant les journées de juillet.

Les monuments prédécesseurs

La Guillotine de l'an II

En prairial de l'an II, pendant la Grande Terreur, la guillotine quitte la place de la Révolution (place de la Concorde) pour s'installer sur le terrain en friche de la Bastille. Les habitants protestèrent et celle-ci ne put fonctionner que trois jours et faire tout de même 75 victimes, avant d'être installée place du Trône-Renversé (place de la Nation).

La Fontaine de la Régénération

.jpg.webp)

Dès le , il est décidé que l’emplacement de la Bastille formerait une place dite « de la Liberté » et qu’une colonne y serait élevée, mais on y installa d'abord la Fontaine de la Régénération pour le , elle était au cœur de la fête de l'Unité et de l'Indivisibilité de la République. Cette fête révolutionnaire organisée par Jacques Louis David et conçue par Hérault de Séchelles, fut la plus importante des cérémonies révolutionnaires. Un budget de deux millions lui fut alloué par la Convention. Le parcours prévu pour le cortège avait cinq « stations » symboliques de la Révolution : du Champ de Mars à la Bastille en passant par la place de la Concorde.

La fontaine commémorait la prise des Tuileries de 1792. Cette fontaine de style égyptien était une allégorie de la Nation, dont l'eau sortait des mamelles en deux jets recueillis dans un bassin. Elle fut attribuée au peintre et sculpteur néo classique Jacques-Louis David[1].

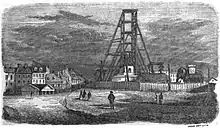

L'éléphant de Napoléon

Sous l'Empire, on projeta d'agrémenter la place d'une grande fontaine, alimentée par le canal de l'Ourcq au cœur des grands travaux entrepris alors pour alimenter Paris en eau potable. On imagina alors au-dessus de la fontaine une sculpture d'éléphant militaire à l'antique en bronze. L'éléphant devait mesurer 16 mètres de long, 15 mètres de haut (24 mètres sur le socle de la fontaine). La première pierre du socle fut posée le , par le ministre de l'intérieur, pour célébrer le quatrième anniversaire du sacre de Napoléon Ier. Un escalier en vis devait permettre de remonter à l'intérieur de l'animal pour accéder à une plateforme d'observation aménagée en haut de sa tour. Jean-Antoine Alavoine reprit le travail de l'architecte Jacques Cellerier et planta le soubassement de la fontaine, qui est la base actuelle de la Colonne de Juillet. Il dressa au sud de la place une maquette grandeur nature, en bois et en plâtre, qui subsista jusqu'en 1846.

Histoire de la Colonne

La colonne des Trois Glorieuses

Une ordonnance royale, du , a prescrit l'érection d'un monument funéraire en l'honneur des victimes des trois journées. Le , Louis-Philippe posa la première pierre de la Colonne, en l'honneur des Trois Glorieuses.

Inspirée par la colonne Trajane de Rome, elle fut dessinée par l'architecte Jean-Antoine Alavoine.

Les travaux ne commencèrent qu'en 1835, où l'on procéda à la fonte des pièces en bronze. La décoration fut réalisée en 1839 par l'architecte Joseph-Louis Duc et la colonne fut terminée en 1840 pour célébrer les dix ans de la révolution[2].

La colonne de Juillet est d'ordre corinthien ; des inscriptions, des palmes, des couronnes d'immortelles, des rameaux de chêne, les armes de la Ville, le coq gaulois et le lion, symbole astronomique du mois de juillet, ornent le piédestal.

Sur le fût, divisé en trois parties, sont gravées en lettres d'or les noms des victimes. Le chapiteau supporte une statue exécutée par M. Dumont : c'est le génie de la Liberté tenant un flambeau d'une main, des fers brisés dans l'autre, et déployant ses ailes.

On monte deux cent quarante marches pour arriver au sommet.

Tout le bronze employé présente une masse de 179 500 kg. A partir du sol jusqu'au flambeau que tient la statue, le monument a 50,33 mètres de hauteur.

Pour son inauguration, le , le gouvernement français voulut célébrer en grande pompe le transfert des corps des révolutionnaires de 1830. Le ministre de l'Intérieur Charles de Rémusat commanda une symphonie à Hector Berlioz qui composa la Grande symphonie funèbre et triomphale. Berlioz, en uniforme de la Garde Nationale et en marchant à reculons, dirigea lui-même une grande fanfare militaire de deux cents musiciens qu'il engagea pour accompagner le cortège[3]. Une médaille commémorative fut gravée pour l'occasion par Jean-Pierre Montagny (en)[4] - [5]. Une autre médaille fut gravée par François Augustin Caunois.

La révolution de 1848

Le durant la révolution de 1848, les Parisiens après la fuite du roi Louis-Philippe promenèrent son trône des Tuileries à la Bastille où il fut finalement brûlé au pied de la Colonne de Juillet.

On y ajouta 196 dépouilles des victimes des émeutes qui renversèrent Louis-Philippe[6].

La commune de Paris

Pendant le siège de la capitale par les troupes prussiennes, de septembre 1870 à la fin janvier 1871, la place de la Bastille et sa colonne demeurèrent des signes d'appartenance essentiels aux républicains parisiens. Les 24, 25 et 26 février 1871, alors que le gouvernement de la Défense nationale signait un armistice contraignant avec le chancelier Otto von Bismarck, la commémoration de la révolution de 1848 et de la proclamation de la Seconde république le 24 février 1848 rassembla plusieurs milliers de gardes nationaux[7]. La place éminente de la colonne dans la sémiotique républicaine était si grande qu'elle peut être considérée comme un facteur déterminant de l'épisode sanglant du 26 février 1871. La présence alors d'un agent de la sûreté, le brigadier Bernardin Vincenzini, pendant la célébration, put être perçue comme une provocation. Il y fut victime d'un lynchage violent, puis mis à mort par noyade[8].

Après le 18 mars, et l'installation de la Commune élue à partir du 28 du même mois, le lieu et son monument demeurèrent "le cœur du Paris populaire", où continuèrent de se réunir gardes nationaux fédérés et chalands pour des réunions ou des manifestations[9]. Située au carrefour des quartiers les plus communalistes de la capitale, la Bastille fut un des points stratégiques où les armées du gouvernement de Thiers firent face à une résistance farouche, lors de la "Semaine sanglante".

Des écrivains "versaillais", après les événements[10], tentèrent de discréditer l'action des fédérés, et plus généralement celle des partisans de la Commune, dans une lutte mémorielle intense qui structura durablement le souvenir du dernier épisode révolutionnaire français du XIXe siècle[11].

Certains affirmèrent que les Parisiens insurgés tentèrent de détruire la colonne. Ces sources, reprises par des historiens comme Henri Guillemin mais aussi des commentateurs comme Lorànt Deutsch avec son Métronome, alléguèrent que des tirs d'obus, depuis les hauteurs de Montmartre, visèrent délibérément cet "autel de la République"[12]. De récentes découvertes documentaires, aux archives des Sapeurs pompiers de Paris, notamment, accréditent une tentative de destruction par l'acheminement sous la base de la colonne, via le canal Saint-Martin , d'une barge chargée de combustible et d'explosifs [13]. La manœuvre malheureuse n'aurait eu pour effet que de consumer les ossements solennellement déposés là.

Cependant, certains doutent fortement de la véracité des tirs au canon. Toujours est-il que le caractère unanime de l'amour populaire porté à la colonne n'est pas une évidence universelle.

Époque contemporaine

Inscrite une première fois en 1926, la colonne fut classée au titre des monuments historiques par arrêté du 29 septembre 1995[14]. Ce classement inclut la colonne elle-même ainsi que les aménagements funéraires souterrains, les soubassements, la grille de clôture et les petits pavillons d'entrée attenants[14]

Description physique

La hauteur totale de l'édifice est de 50,52 m. en comptant l'ensemble de la structure qui enjambe le canal.

- La voûte ogivale, enjambant le Canal Saint-Martin, était destinée à la Fontaine de l'Éléphant, et renferme les anciens caveaux bâtis afin de renfermer les canalisations ; ceux-ci furent affectés aux restes des 504 victimes des journées révolutionnaires de juillet 1830 transférées depuis le Jardin de l'Infante, et environ 200 dépouilles de la révolution de 1848. Des momies, ramenées de la Campagne d'Égypte, qui s'abîmaient dans les sous-sols du musée du Louvre, ont été enterrées dans les jardins de la bibliothèque nationale, au Louvre, au même endroit que les corps des insurgés de 1830 et transférées par erreur ; ainsi, plusieurs momies égyptiennes reposent toujours sous la Colonne de Juillet[15] - [16] - [17] - [18].

- Premier soubassement en marbre rouge, circulaire

- Deuxième soubassement en marbre blanc, circulaire et haut de 3 mètres. Sur sa corniche: 24 têtes de lions dont la gueule ouverte décharge les eaux de pluie.

- Troisième soubassement carré, en marbre blanc, porte 24 médaillons circulaires représentant : la Croix de Juillet, une tête de Méduse, la Charte de 1830 et la balance de la justice.

- Le socle de la colonne est en bronze. Il est surmonté de quatre coqs gaulois, placés aux angles, et comporte une sculpture de lion par Antoine-Louis Barye.

- Le fût de la colonne est en bronze, d'une hauteur de 23 mètres, et est formé de 21 tambours cylindriques. Quatre colliers divisent le fût en trois parties symbolisant les Trois Glorieuses, et où sont gravés les noms des 504 victimes des journées révolutionnaires de juillet. Sur ces colliers sont 16 têtes de lions, qui éclairent l'intérieur de la colonne.

- Chapiteau composite, avec au milieu de chacun des côtés du tailloir une tête de lion surmontant un petit Génie qui orne la corbeille du chapiteau.

- La balustrade qui sertit le tailloir entoure un lanternon que surmonte une boule, portant elle-même Le Génie de la Liberté.

- Le Génie de la Liberté représente « la Liberté qui s’envole en brisant ses fers et semant la lumière ». Il est nu, le pied gauche posé sur la sphère, la jambe droite levée, les ailes déployées, une étoile sur le front. Il tient dans la main gauche une chaîne brisée, et de la droite le flambeau de la civilisation. Cette sculpture en bronze doré a été réalisée par Auguste Dumont[19]

Artistes et architectes en rapport avec la colonne de Juillet

Anecdotes

- L'œuvre originale du Génie de la Liberté a été réalisée en 1833, avant la commande publique faite à Auguste Dumont pour la Colonne de Juillet. La sculpture réalisée en plâtre en demi grandeur est exposée au musée de Semur-en-Auxois[20]. Une reproduction du Génie de la Liberté est exposée au Musée du Louvre, et fut réalisée en fonte d'après le modèle en plâtre en 1885, après la mort de l'artiste [19].

- Au Mexique, la Columna de la Independencia (Colonne de l'Indépendance), surnommée Ángel de la Independencia (Ange de l'Indépendance), construite en 1910 à Mexico pour célébrer les héros de l'indépendance mexicaine, est une copie quasi-conforme de la Colonne de Juillet, surplombée par son Génie de la Bastille (ici, un Ange de l'Indépendance).

- La dernière pièce de dix francs, Dix francs Génie de la Bastille, représente donc le Génie de la Liberté. La pièce a été produite entre 1988 et 2001[21].

- Le premier suicidé saute de la colonne un an après son inauguration en 1841[22]. Le 20 avril 1887, L. Broch, 21 ans, se jette lui aussi du haut de la colonne et meurt[23].

La Colonne de Juillet dans la littérature et au cinéma

Littérature

- Dans les Misérables de Victor Hugo, Gavroche habite dans l'éléphant de la Bastille. Et on y voit la Colonne de Juillet : « Ce tuyau de poêle, qu’on a baptisé d’un nom sonore et nommé la colonne de Juillet, ce monument manqué d’une révolution avortée, était encore enveloppé en 1832 d’une immense chemise en charpente que nous regrettons pour notre part, et d’un vaste enclos en planches, qui achevait d’isoler l’éléphant. » (Tome IV, Livre 6, Chapitre 2, « Où le petit Gavroche tire parti de Napoléon le Grand[24] »)

- Dans Le génie de la Bastille (Les Dames du Faubourg tome III), Jean Diwo raconte l’histoire du Faubourg Saint-Antoine à l’époque de l’érection de la colonne. Il rend ses personnages témoins de sa construction et en commente largement le contexte historique.

Au cinéma

- Une scène du film Le Viager (1973) où Louis Martinet et la famille Galipeau montent sur le balcon en haut de la colonne en 1949. Cet accès est aujourd'hui fermé au public.

- Lors de la séquence du cauchemar de Chacun cherche son chat de Cédric Klapisch, l'héroïne se retrouve au sommet de la Colonne de Juillet.

- Lors de la séquence du collage parisien de Shepard Fairey dans Faites le mur !, la Colonne apparaît subrepticement, ce qui permet de situer le lieu d'intervention de l'artiste.

- Le film Les Chansons d'amour (2007) de Christophe Honoré contient une chanson d'Alex Beaupain intitulée « La Bastille », qui évoque le Génie de la Liberté sous la pluie de Paris.

Accès

- La restauration de l'édifice, débutée en 2018 (dans le cadre du réaménagement de la place de la Bastille), s'achève le 23 octobre 2021. Depuis cette date, il est possible de visiter son sous-sol, de découvrir sa nécropole et d'avoir accès à la base de l'escalier situé à l'intérieur de la colonne (ce qui était impossible depuis 35 ans environ). Cependant, les 240 marches de l'escalier et la plateforme située au sommet de la colonne restent fermées au public pour des raisons de sécurité.

- Ce site est desservi par la station de métro Bastille.

Voir aussi

Bibliographie

- Inauguration de la colonne de juillet 1830. Programme de la cérémonie funèbre du 28 juillet 1840 et description du char funéraire, imprimerie de H. Fournier, Paris, 1840 (lire en ligne)

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

- (en) « Piasa », sur piasa.fr (consulté le ).

- Marcel Banassat, PARIS AUX CENT VILLAGES, Editions BEREP. Paris. Avril 1979.

- « Symphonie Funèbre et Triomphale », sur hberlioz.com (consulté le ).

- « multicollec.net/2-me-h/2h1-02.… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « multicollec.net/2-me-h/2h1-03.… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « Une colonne pour la place de la Bastille », sur Colonne de Juillet, place de la Bastille (consulté le )

- Jacques Rougerie, La Commune de 1871, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes histoire », , p. 20.

- Quentin Deluermoz, Policiers dans la ville. La construction d'un ordre public à Paris (1854-1914), Paris, Publications de la Sorbonne, , p. 151-153.

- Jacques Rougerie, « L'espace populaire parisien en 1871 », Bulletin de l'Institut d'Histoire économique et sociale de l'Université de Paris I Recherches et Travaux, no 5, 1977. (lire en ligne, consulté le )

- Sur la question, lire Paul Lidsky, Les écrivains contre la Commune, Paris, La Découverte, 2010 1977, 196 p.

- Éric Fournier, "La Commune n'est pas morte". Les usages politiques du passé de 1871 à nos jours, Paris, Libertalia, , 174 p.

- Quentin Deluermoz, Op. cit., p. 153.

- Archives de la BSPP, rapports d'interventions des mois de mai et juin 1871 (dossier manuscrit non coté) - Paris

- « Colonne commémorative dite Colonne de Juillet », notice no PA00086253, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Question », sur guichetdusavoir.org (consulté le ).

- 2011 AFP, « La Bastille: histoires de momies, de Sade et d'éléphant », La Dépêche, (lire en ligne, consulté le ).

- « La place de la Bastille et l’étonnante histoire des momies de la colonne de… », sur anecdotrip.com (consulté le ).

- « Paris ZigZag », sur Paris ZigZag / Insolite & Secret (consulté le ).

- « 404 », sur louvre.fr (consulté le ).

- « ville-semur-en-auxois.fr/semur… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « monnaiedeparis.fr/fonds_doc/f1… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « Tricher au scrabble », sur Ecrits Vains (consulté le ).

- Archives de la Préfecture de Police de Paris, Registre de la Morgue 1887, n°242.

- http://www2b.ac-lille.fr/weblettres/productions/heros/gavroche_dans_elephant.htm