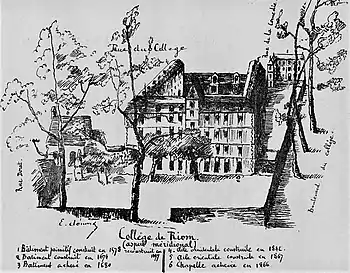

Collège des Oratoriens de Riom

Le collège de l'Oratoire est un ancien bâtiment d'enseignement situé à Riom.

| Type | |

|---|---|

| Propriétaire |

Commune |

| Patrimonialité |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Commune | |

| Adresse |

Rue Marivaux |

| Coordonnées |

45° 53′ 33″ N, 3° 07′ 00″ E |

|---|

|

|

|

Histoire

Les premiers collèges de Riom

Saint Amable est un prêtre de Riom au Ve siècle. Grégoire de Tours qui se rend plusieurs fois à Riom vante la sainteté d'Amable faisant beaucoup de miracles. Quand l'église de Riom est reconstruite, elle est dédiée à saint Amable. Le clergé s'est regroupé autour de l'église et à eu son écolâtre. Les prescriptions du concile d'Aix-la-Chapelle de 817 sont appliquées pour recevoir un nombre d'élèves en augmentation. Ces prescriptions défendent d'admettre aux mêmes cours les jeunes se destinant au service de l'Église et les élèves du dehors qui s'en retournent chez eux après leur leçon. Les maîtres religieux ont dû établir une classe à l'extérieur de la clôture.

La veille de Noël 1062, Pierre de Chavanon, archiprêtre de Langeac, âgé de 55 ans, quitta la maison presbytérale avec deux disciples. Ils s'établir dans un lieu appelé Pébrac (Piperacum) où se trouvait une chapelle dépendant de l'église Saint-Andéol de Polignac, dont le titulaire a transmis les droits à Pierre de Chavanon. L'évêque de Clermont Durand lui a donné l'habit des chanoines de Saint-Augustin et le titre de prévôt. En 1077, le même évêque lui a remis l'église Saint-Amable de Riom. qui est réuni au monastère de Pébrac. Saint Pierre de Chavanon est désigné dans les titres anciens premier prévôt, fondateur et prédicateur de Pébrac. Il a installé à Riom les chanoines réguliers de Saint-Augustin. Il est mort le . Le premier abbé de Saint-Amable de Riom est Dalmace de Chalez qui a réuni sous son autorité l'abbaye de Riom et la prévôté de Pébrac. Ces deux successeurs sont Robert (1093-1094) et Bernard de Chanac. Ce dernier a participé au concile de Clermont de 1095 et obtenu du pape Urbain II la transformation de la prévôté de Pébrac en abbaye indépendante sous le direction de Pierre de Chanac. Bernard de Chanac est resté abbé de Saint-Amable jusqu'en 1097. L'abbaye s'est alors enrichie de plusieurs donations. En 1196, Guy II d'Auvergne a concédé à l'abbé et aux religieux de Saint-Amable l'Hôtel-Dieu de Riom. Le pape Célestin III et l'évêque de Clermont Robert d'Auvergne ont confirmé cette donation à l'abbé Drogon[1].

L'abbaye Saint-Amable de Riom et les chanoines réguliers de Saint-Augustin avaient charge d'âmes[2]. Le chapitre était curé primitif et devait pourvoir à l'administration spirituelle de la paroisse. Pour éviter que la communauté soit détournée des obligations de la vie régulière, un de ses membres était désigné pour exercer les fonctions pastorales. Les religieux vont aussi employer des prêtres séculiers. Ces derniers vont se constituer en communauté de prêtres libres, Universitas clericorum riomensium, en 1240, qui élit son syndic et a construit une chapelle dans le quartier du Marthuret après l'accord du pape Innocent III, 1245[3]. Alphonse de Poitiers accorde une aide pour construire l'église Notre-Dame-du-Marthuret en 1263 à la demande du pape Urbain IV. La construction de l'église est terminée en 1291. L'université des prêtres a été transformée en chapitre de chanoinesLa bulle du pape Nicolas IV du nomme l'église ecclesia secularis Beatae Mariae de Martoreto de Riomo[4]

En 1213, à la suite d'une lutte armée entre les deux frères, l'évêque Robert d'Auvergne, et le comte d'Auvergne Guy II, le roi Philippe II Auguste a envoyé une armée et a pris la ville de Riom. Un bailliage royal y est alors installé.

Vers 1280; les Cordeliers se sont installés au faubourg de Layat[5].

Guillaume-Michel Chabrol a écrit dans le tome IV des Coutumes locales de la Haute et Basse Auvergne : « Il y avait eu de tout temps une école publique ou université, & l'on y enseignait le droit civil et canonique. En 1168, Guillaume Dauphin, comte de Clermont, confirma en faveur d'Eustache, abbé de Saint-Amable, et de ses religieux, en présence d'Étienne, évêque de Clermont, le droit qu'ils avaient déjà sur ces écoles[6] - [7] ».

L'abbaye Saint-Amable a conservé assez longtemps ces droits sur l'enseignement public à Riom[8]. Les cours donnés correspondent à ceux d'une école primaire où les élèves apprennent à lire, écrire et compter et d'une école secondaire. Les manuscrits étant rares, l'écriture ne pouvant se faire que sur du parchemin cher, l'enseignement est essentiellement oral. Les maîtres emploient pour enseigner la méthode individuelle dans les écoles primaires[9]. Près de Riom, au XIIIe siècle, à l'abbaye Saint-Pierre de Mozac trois cents étudiants suivent les cours de dix professeurs sous l'autorité du chantre. L'école de Mozac a été surtout célèbre pendant l'abbatiat de Pierre VII de Vallières, entre 1294 et 1309[10].

En 1270, maître Pierre Chardon se voit faire défense au nom de l'officialité de tenir les « Écoles du Collège ou Université de Riom » sans l'autorisation de l'abbé de Saint-Amable. En 1281, l'abbé permet à Pierre de Limoges de professer le cours de droit civil et de droit canonique. En 1292, l'abbé Guido Bompar a accordé aux maîtres Jean Colombier et Étienne Boyer l'autorisation d'ouvrir à Riom un cours de grammaire et de logique[11] - [12].

En 1340, Guillaume Pontas de la Roche et Bernard de Chades présentent une requête au chapitre de Saint-Amable pour ouvrir des cours de grammaire et de logique à Riom. Ils obtiennent l'accord de l'abbé Étienne de Bompard ratifié par l'official.

La guerre de Cent Ans, à partir de 1346, va entraîner des troubles dans le royaume et la misère avec le brigandage des grandes compagnies et les jacqueries. La jacquerie auvergnate conduite par Pierre Bruyère de Limagne est écrasée en 1384 par le duc de Berry. Les écoles d'Auvergne tombèrent alors en décadence.

Au début du XVe siècle, la municipalité va se mettre en possession des écoles. Les textes ne permettent pas de connaître les épisodes de cette mainmise et si elle a été conflictuelle ou non. Il est probable que ce changement a été provoqué par le désir des chanoines de se libérer d'une charge lourde. En 1404, dans une supplique adressée au pape Benoît XIII par les religieux de Saint-Amable après l'élection de Pierre Morge font l'aveu de la pauvreté de l'abbaye[13]. L'abbaye a demandé à conserver un droit de regard sur l'enseignement[14]. La ville achète aux bénédictins de Mozac, en 1429, une maison dans le quartier de Naigueperse « pour illec tenir eschole à apprendre jeunes enfants en sciences, tenir aussi un physicien et pour y tenir leur consulat et parlement, et pour eulx assemblées à traiter les négoces et affaires de ladite ville et y tenir leurs titres et autres biens du consulat »[15] - [16]. La ville a la direction des écoles dans la première moitié du XVe siècle - [17]. Les élus ont dû choisir les régents des écoles de Riom. On voit qu'en 1454, ils choisissent maître Antoine du Breuilh, bachelier dans chacun des droits, à partir de la Saint-Jean.

Pendant un siècle, aucun document ne permet de suivre la vie des écoles de Riom. Les religieux vont demander à la cour de Rome la sécularisation de l'abbaye pour mieux participer à la vie urbaine. En 1515, Guillaume de Benauld, chanoine de la cathédrale de Clermont, obtient la commende de l'abbaye Saint-Amable. Il est le premier abbé commendataire. Le , une déclaration faite après une assemblée générale des habitants de Riom approuve le principe d'une sécularisation de l'abbaye. La sécularisation de l'abbaye est prononcée par une bulle du pape Paul III le [18].

L'augmentation de la bourgeoisie à Riom a entraîné l'accroissement du nombre d'élèves dans les écoles. La municipalité a dû étendre les locaux scolaires de la rue Chantepure (partie sud de la rue Gilbert de Romme) en louant des chambres en 1574. Le nombre d'élèves passant de 200 à 300 élèves, il a été nécessaire d'envisager de construire de nouveaux locaux. En 1578, les édiles ont choisi un terrain et entrepris de construire un nouveau bâtiment à l'emplacement de l'actuel collège Michel-de-l'Hospital. Sa construction est suffisamment avancée en 1581 pour qu'un régent soit recruté sous l'autorité duequel seraient placés deux ou trois maîtres. Jehan et Claude de la Grange sont engagés en 1585 pour 116 écus deux tiers en 1585. Dans l'assemblée qui se réunit le il est relevé que le collège reçoit 300 écoliers originaires de Riom et des villages alentours. En plus de cette charge pour les études secondaires, la municipalité s'intéresse aussi à l'enseignement primaire et affecte 200 écus pour payer le recteur et les maîtres d'école pour instruire les « élèves abécédères ». En 1588, les édiles se plaignent de la charge supportée par la ville pour assurer l'éducation des élèves car en même temps elle vient d'adhérer à la Ligue et doit augmenter les impôts pour assurer l'approvisionnement en armes et munitions. Dès 1589, l'harmonie cesse de régner entre le principal du collège et les maîtres. À partir de 1591, les directeurs du collège vont changer plusieurs fois. En 1600, tous les professeurs ont abandonné leurs postes. En 1608, les édiles fatigués de ces changements incessants de personnel enseignant se rapprochent des Jésuites de Billom dont le collège avait été fondé par Guillaume Duprat en 1558. Le Père Jacques Sirmond, jésuite, revenu en France en 1608 a envoyé trois régents. Mais en 1612, la municipalité n'a toujours pas réussi à régler le problème des directeurs du collège, les parents se plaignent et retirent leurs enfants du collège.

Le collège de l'Oratoire (1618-1791)

La Congrégation de l'Oratoire de Jésus-et-Marie-Immaculée de France a été fondée le pour élever le niveau religieux, spirituel et moral du clergé français, et voué en particulier à l'enseignement, sous la forme d'un institut de prêtres séculiers vivant en communauté, sur le modèle de celui que venait de fonder à Rome Philippe Néri.

En 1617, le Père Bourgoing (vers 1585-1662) de la Compagnie de l'Oratoire de Jésus passe à Riom pour voir s'il y a une possibilité d'établir dans cette ville des pères de sa congrégation. Les consuls lui ont dit qu'ils seraient prêts à céder à la congrégation la direction et l'intendance du collège. La congrégation répond dans un courrier qu'elle accepte avec des conditions qui sont délibérées le [19].

Riom a vu, à cette époque, l'installation de quatre autres congrégations religieuses : les Capucins en 1606, les Carmélites en 1618, les religieuses de Notre-Dame en 1622 et les Visitandines en 1623[20].

Un traité est passé le entre la ville de Riom et le Père de l'Oratoire Jean Bence, un des premiers disciples du cardinal de Bérulle, délaissant à perpétuité le collège de Riom à la Congrégation de l'Oratoire[21]. Ce conseil de la ville approuve le traité le 21 janvier. Avant de s'installer dans le collège les Pères de l'Oratoire ont demandé des travaux. Deux Pères de l'Oratoire et deux Frères sont arrivés le 4 décembre pour commencer les cours le [22]. La Congrégation de l'Oratoire s'est engagée, pour la somme de 1 000 livres, à fournir trois professeurs pour les classes de 6e, 5e et 4e, à donner l'instruction gratuitement à tous les élèves qui se présentent. Seul l'externat est prévu, l'internat n'existe pas. Les Oratoriens n'étaient opposés à l'internat. Un essai a été fait en 1650 mais il n'existe plus en 1684[23].

En 1622, l'assemblée de la ville émet le vœu qu'un nouveau contrat soit passé pour ouvrir des classes supérieures. Les classes de 3e, 2e et rhétoriques sont ouvertes de . Pour ces nouvelles classes, le Père Martin, supérieur, reçoit un supplément de 500 livres. Le chapitre de Saint-Amable proteste pour la ratification des deux contrats au nom de son ancien droit sur la régence des écoles. Pour arranger cette protestation, un Père de l'Oratoire a été admis comme chanoine au sein du chapitre. Le revenu de 1 500 livres pour l'entretien de six Pères et deux Frères se sont révélés insuffisants. Des dons et les achats de biens ont permis de donner des revenus complémentaires.

Pour permettre l'ouverture d'un cours de philosophie, un troisième contrat est passé avec la ville le pour un montant annuel de 300 livres. Mais la place manquant, la ville a fait construire une salle pour un coût de 1 500 livres, servant aussi de salle des actes. Les Pères ont fait construire au-deesus, à leurs frais, deux étages comprenant chacun quatre chambres. Les travaux sont terminés en 1649 permettant l'ouverture du cours de philosophie la même année.

L'enseignement des Pères rencontrant le succès, le nombre d'élèves a augmenté. Une somme de 400 livres est votée pour l'entretien d'un nouveau régent.

Constatant le manque de place, la ville a décidé de reconstruire l'ancien bâtiment de six classes par un nouveau de trois étages pour établir neuf classes. Ce bâtiment est terminé en 1657. Le collège va alors recevoir plus de 800 élèves.

Pour couronner l'entreprise d'enseignement, les consuls veulent ouvrir un cours de théologie. Ils signent un traité avec les Pères de l'Oratoire pour deux professeurs de théologie ayant un salaire de 1 000 livres. Mais l'ouverture de ce cours suppose l'autorisation du roi. Par ailleurs, cette charge supplémentaire inquiétait. La Ville a alors présenté au conseil du roi qu'elle supportait des charges importantes pour l'entretien du collège et qu'une solution pourrait être d'imposer les contribuables de l'élection de Riom. Un arrêt du conseil du roi pris à Lyon le ordonne « qu'il sera imposé pour chaque année, sur les contribuables aux tailles de l'élection de Riom[24], la somme de 2 000 livres... pour être employée à la dotation et entretien du Collège ». Le traité pour les cours de théologie est passé avec les Pères de l'Oratoire en 1660. La ratification royale est donnée le .

En 1661, les religieux de Sainte-Geneviève venus s'installer à Riom à l'appel de Claude de Montagnac de Larfeuillère envisagent d'ouvrir des classes pour recevoir de jeunes élèves[25]. Les Oratoriens protestent car le traité signé avec la ville leur donne le monopole de l'enseignement à Riom. Le projet est abandonné après l'intervention de la municipalité[26].

La ville construit la porte cochère sur la rue du Collège. En haut de la baie a été sculpté l'écu de la ville de Riom et dessous la date de 1662. Les armoiries ont été martelées à la Révolution. Quelques années auparavant, la ville a dépensé 1 135 livres pour amener l'eau dans le collège.

En 1664 éclate un incident. Un étudiant, Grinjon, accuse le professeur de théologie, le Père Bozonier, de jansénisme. Son cours de théologie ne montrant pas de trace de jansénisme, l'étudiant est renvoyé. Le jansénisme s'est infiltré progressivement dans l'enseignement théologique des Oratoriens. En 1744, l'évêque de Clermont, François-Marie Le Maistre de La Garlaye, défend aux ecclésiastiques du diocèse de fréquenter le cours de théologie du collège accusé de jansénisme, ce qui a amené la disparition de la plupart des élèves. Ce n'est qu'en 1760 que l'évêque leva cette interdiction. Après Billom et Clermont, les Jésuites ont cherché à s'implanter à Riom ce qui a entraîné contre eux l'animosité des Pères de l'Oratoire[27].

Un corps de logis pour les Pères est construit à partir de juin 1672 et terminé avant octobre 1674 grâce à un don de 7 000 livres du Père Amable Azan et un investissement de 5 000 livres de l'Oratoire. Ce corps de logis est devenu le collège proprement dit après le départ des Pères à la Révolution.

Après la visite du Père de Sainte-Marthe, en 1674, la construction d'une seconde portion du corps de logis est entreprise. Elle est terminée en 1677 pour un coût de 8 000 livres. Les Pères s'y sont installés en 1680. La vieille masure à l'origine du collège riomois est détruite. La chapelle qui avait une longueur de 13 m et 9 m de large est agrandie d'un chœur qui permet de la souder au corps de logis. Un étage est construit au-dessus pour y placer la bibliothèque.

Les bâtiments n'ont plus été modifiés jusqu'à la Révolution. Ils comprennent deux parties. Le collège qui appartient à la ville comprenant le bâtiment des classes, la chapelle, la salle des actes et la cour des élèves. La propriété privée de la Congrégation comprenant le corps de logis, les étages construits au-dessus de la salle des actes, la bibliothèque et le grand jardin.

Des embellissement sont faits dans la chapelle en 1731 et 1734 grâce à des dons. Les Pères de l'Oratoire ont acquis des biens par achats ou par dons.

Le , le roi Louis XV a décidé la dispersion de la Compagnie de Jésus et la fermeture de leurs collèges. Le collège des Jésuites de Clermont avait 1 000 élèves. Les Pères de l'Oratoire ont donné à leur collège de Riom le nom de Collège d'Auvergne, entraînant la protestation de Clermont. Pour faire face au départ des Jésuites, les villes ont demandé aux Pères de l'Oratoire de les remplacer. Pour répondre à cette demande à laquelle la congrégation ne pouvait pas répondre par ses Pères, elle a fait appel à des professeurs laïques, les Confrères.

Pour suppléer à l'exigüité de la salle des actes, la municipalité a acheté en 1763 le local du jeu de paume pour y tenir les assemblées scolaires.

Les charges du collège ont continué à augmenter, nécessitant de nouvelles impositions. Paiement d'une imposition de cinq livres par élève, supprimée en 1766 quand le roi accorde une dotation de cent écus. Le contrôleur général des finances François de L'Averdy accorde une dotation de 2 400 livres à percevoir sur les tailles. En 1767, les revenus du collège sont de 4 400 livres apportées par l'État et 1 200 livres par la ville. Le prieuré de Sarlhat est réuni au collège.

En 1782, la municipalité décide la fondation au Collège d'un cabinet de physique.

Dans toute la France, la population scolaire a diminué dans les années 1780 sous l'effet de la fermeture des collèges des jésuites, des problèmes financiers que connaît le pays et la critique des collèges exprimée par certains chefs d'opinion comme Jean-Jacques Rousseau dans l’Émile ou De l'éducation. À la veille de la Révolution il y a 300 élèves. Pour le Père Ingold, en 1789 l'Oratoire est « non seulement en décroissance, mais encore en décadence[28] ».

La Constitution civile du clergé votée en 1790 exigeant le serment du clergé va entraîner le départ de plusieurs professeurs qui s'y refusent. Le nombre d'élèves diminue : 227 élèves en 1790, 162 élèves en 1791, 120 élèves en 1792 mais 60 disparaissent en cours d'année[29].

L'Assemblée nationale a décidé le que l'administration des biens religieux appartiendrait aux fonctionnaires de départements et de districts à partir du . L'Oratoire a été excepté à cette mesure mais un état de ses biens a été demandé le 31 octobre par le Comité ecclésiastique. Pour l'ensemble des 71 maisons, cet état donne la somme de 587 057 livres[30]. Le [31], l'Assemblée nationale a voté la disparition des congrégations. Tous les biens de la Congrégation de l'Oratoire sont saisis entraînant la disparition du Collège de l'Oratoire de Riom. Tous les biens sont vendus sauf le collège qui appartient à la ville et la maison, résidence des Oratoriens prise par l'État en deux ventes faites le 6 et 20 décembre 1792 qui vont rapporter 114 900 livres[32].

Après la fin du collège de l'Oratoire de Riom

Dans sa délibération du , la municipalité constate que plusieurs places de professeurs sont vacantes. Le choix des professeurs, leurs traitements et le nouveau règlement du collège sont discutés et approuvés le . La cérémonie d'installation des professeurs est prévue le mais on s'est alors aperçu que les caisses étaient vides et ne pouvaient payer les traitements des professeurs. Les professeurs se rendirent malgré cela au collège, mais pas les élèves.

Dans une délibération du 12 ventôse an 2 il est décidé de détruire les clochers des chapelles des Cordeliers, de l'Oratoire et de la Visitation. Le cartouche de la porte cochère est martelé, la bibliothèque est mise sous scellés et la chapelle transformée en dépôt de blé[33].

Sous la Convention nationale, en 1792-1793, sont discutés des décrets non appliqués par le Comité d'instruction publique sur les bases du plan de Condorcet. André Chénier présente à la Convention un projet de loi le dont un seul article concernant les écoles primaires a été approuvé créant les instituteurs. Un autre décret est approuvé le [34] sur l'établissement des écoles primaires. D'autres décrets sont pris le (29 frimaire an 2)[35] sont pris sur l’organisation de l'Instruction publique. Le changement de majorité entraîne un nouveau décret sur les écoles primaires le 27 brumaire an 3 ()[36]. La création des écoles centrales est prévue dans le décret du 7 ventose an 3 () pour l'enseignement secondaire[37]. Le décret du 18 germinal an 3 (7 avril 1795) complété par celui du 3 brumaire an 4 (25 octobre 1795) prévoient 96 écoles centrales dans 86 départements. Un décret pris ce même jour pour sur l'organisation de l'instruction publique, les écoles primaires, les écoles centrales, les écoles spéciales et l'Institut national des sciences et des arts[38]. L'école centrale du département du Puy-de-Dôme est prévu à Clermont. Le collège de Riom reste fermé.

À la demande de Bonaparte, Jean-Antoine Chaptal, ministre de l'Intérieur, adresse une circulaire aux préfets le 25 ventôse an IX (16 mars 1801) pour enquêter auprès des Conseils d'arrondissement sur les établissements d'instruction publique avant la Révolution. Dans le Puy-de-Dôme, ils demandent la réouverture des collèges de Clermont, Billom, Thiers et une ouverture à Issoire. Le Conseil de Riom rappelle qu'il avait demandé la réouverture du collège en l'an VIII, ainsi que l'école d'Effiat.

Vers 1800, Gabriel Dumontel, ancien élève du collège de Riom, obtient de la municipalité la location du collège pour un loyer annuel de 800 francs. Il diffuse en 1802 un prospectus annonçant l'ouverture d'une école polymatique avec quelques professeurs. Des Exercices publics sont organisés pour attirer l'attention.

Le 2 nivôse an 12, les bâtiments appartenant à l'État comme biens nationaux sont cédés à la commune.

Les bâtiments du collège nécessitent des travaux d'entretien confiés à l'architecte Cronier. La ville vote en 1807 un budget de 7 000 francs. Mais ce budget est insuffisant pour un entretien général. On se contente de boucher les lézardes. En 1810, le collège coûte à la ville 8 600 francs. En 1811, il y a 26 pensionnaires, 3 demi-pensionnaires et 51 externes. En 1814, il y a 18 internes et 100 externes, en 1818, 23 internes et 60 externes. Jusqu'en 1839, il y a 20 à 25 pensionnaires et 60 à 70 externes[39].

Des réparations importantes sont réalisées de 1840 à 1842. Le comte Gaspard de Chabrol, ancien préfet de Paris, a offert au collège des rondes-bosses réalisés par l'école de sculpture de Volvic.

Plusieurs salles du collège étant inutilisées, elles sont occupées par une école primaire et comme dépôt de costumes pour les comédiens du théâtre situé à proximité.

Des travaux sont toujours nécessaires. En 1853, il y a 70 élèves dont 20 ou 25 pensionnaires. La municipalité accorde une subvention de 9 000 à 11 000 francs sur un budget de 100 000 francs. La municipalité n'entrevoit alors qu'une seule solution : remettre le collège entre les mains d'une congrégation religieuse. La municipalité obtient l'appui du préfet, Paul de Preissac, bien qu'il soit protestant[40].

La loi Falloux du a accordé la liberté d'enseignement laissant une place ample à l'enseignement confessionnel. Cette liberté est accordée aux Oratoriens, aux Jésuites, aux Dominicains et aux Maristes[41].

Le , le maire, M. de Trémoilles, a convoqué le conseil municipal pour présenter l'état du collège communal et discuter des moyens nécessaires pour le réorganiser. Le conseil nomme une commission qui va s'adresser aux quatre congrégations, en commençant par les Oratoriens. Les Oratoriens répondent le que leurs moyens financiers ne leur permettent pas de répondre favorablement à la demande de la municipalité de Riom. Le 15 avril, le maire de Riom a écrit au supérieur général des Maristes pour proposer que les Pères Maristes reprennent la gestion du collège. La réponse des Maristes est transmise le 9 juin en définissant les conditions mises pour la reprise du collège[42]. Le conseil municipal accepte ces conditions le 20 juin. Le 23 juin, les Pères Maristes donnent leur accord. Le traité entre les partis confiant aux Pères Maristes la gestion du collège pour dix années, avec facilités de renouvellement, est signé le . Ce traité est accepté par décret signé par le Secrétaire d'État à l'Instruction publique, Gustave Rouland, le [43].

L'Institution Sainte-Marie (1856-1886)

Les bâtiments de ce collège sont occupés, de 1856 à 1886, par l'Institution Sainte-Marie des Pères maristes[44].

Dans l'état du collège fait par le Père Millot le , il signale que les travaux sont en cours et que le collège reçoit 83 élèves dont 24 pensionnaires[45]. Des travaux sont entrepris après la destruction de la chapelle et du bâtiment qui avait été la salle des Actes et le logement du préfet des études. Un bâtiment, l'aile orientale du collège, est construit à l'emplacement de la chapelle avec un préau au rez-de-chaussée et deux étages, deux salles au premier étage et un dortoir au second. Ce bâtiment est achevé en 1861. Les livres de la bibliothèque qui se trouvait au-dessus de la chapelle ont été transportés à la mairie, puis après remise en état, transférés en 1869 dans une annexe de l'ancien hôtel de Chabrol de Volvic acquis par la ville en 1866 pour en faire un musée dirigé par Francisque Mandet[46].

Le traité entre la municipalité et les Pères Maristes est renouvelé en 1866 pour une période de dix ans. Une nouvelle chapelle a été construite entre 1864 et 1866 sur les plans de l'architecte départemental Ledru. La ville a alors dépensé 84 000 francs en réparations et constructions neuves et 6 000 francs en achat de mobilier[47].

Au cours du conseil municipal du , le maire, M. Boudet de Bardon, fait le bilan des engagements de la municipalité pour le collège depuis 1856. La dépense s'est élevée à 100 000 francs en réparations et constructions nouvelles et 20 000 francs d'annuités payées pendant la première concession. Il remarque que les bâtiments sont devenus insuffisants pour accueillir 150 pensionnaires et 60 externes, le personnel enseignant comprenant 25 directeurs et les religieuses chargées du service. Il transmet les propositions du Père supérieur pour agrandir le collège en achat de maisons et transformations qui sont évalués à 70 000 francs. L'architecte départemental, M. Agis-Léon Ledru, donne son avis le . Après avoir présenté trois projets, l'architecte départemental retient d'exhausser les bâtiments d'un étage pour y installer les dortoirs et d'ajouter un corps de bâtiment pour y placer six salles. Pour permettre l'agrandissement des cours pour les élèves, il propose d'acheter des maisons et de les démolir. L'architecte chiffre la totalité des dépenses nécessaires à 97 000 francs. Ce rapport est approuvé et les travaux d'exhaussement sont faits pendant les deux mois des vacances des années 1876 et 1877[48]. Le nouveau traité prend fin en 1886. Pendant l'année scolaire 1880-1881, les Pères Maristes se sont sécularisés et ont été agrégés au diocèse.

Le , le ministre de l'Instruction publique écrit que le traité passé entre la municipalité et les Pères Maristes n'a aucune valeur légale et qu'il s'oppose à la signature du nouveau traité passé le [49]. Le maire demande l'avis du conseil municipal. La ville s'engage à payer aux Père Maristes la somme de 24 000 francs leur restant due.

Les Pères Maristes prévoient de se retirer de Riom, mais finalement, à la demande des élèves, ils décident de s'installer dans l'ancien couvent de la Visitation. Il est restauré en trois mois et les classes ouvrent le .

Collège Michel-de-l'Hospital

Le 10 septembre 1886, le collège, redevenu public, prend le nom de Michel-de-l'Hospital[50]. Le collège est inauguré le [51].

Au XXe siècle, une école primaire et une école de commerce et d'industrie sont annexées. Une aile est rajoutée entre le bâtiment principal et la chapelle en 1954. Le collège devient lycée en 1963. Il est nationalisé. Il redevient collège vingt ans plus tard.

Les installations et certains bâtiments sont remaniés, entre 1989 et 1992. Il accueille 549 élèves.

Protection

La porte cochère portant la date 1662 de l'ancien collège de l'Oratoire est inscrite au titre des monuments historiques en 1929[52] - [53].

Personnalités élèves au collège de Riom

- Pierre Masuyer, professeur à l'université d'Orléans, puis évêque d'Arras, mort en 1391.

- Jean Masuyer, son neveu, licencié ès droit, conseiller du duc Jean de Berry, chancelier de Riom, avocat en la cour de la sénéchaussée d'Auvergne. Il est mort vers 1450 et a cédé une partie de sa bibliothèque aux religieux de Saint-Amable par une donation du [54] - [55].

- Jean Soanen (1647-1740), prédicateur oratorien et évêque de Senez.

- Antoine Danchet (1671-1748), auteur dramatique, librettiste et poète dramatique.

- Guillaume-Michel Chabrol (1714-1792), avocat du roi au présidial de Riom, auteur du meilleur commentaire de la Coutume d'Auvergne.

- Amable Faucon (1724-1808), écrivain et poète auvergnat de langue occitane.

- Pierre-Victor Malouët (1740-1814), planteur de sucre de Saint-Domingue et un homme politique.

- Charles-Gilbert Romme (1750-1795), révolutionnaire français.

- Pierre-Amable de Soubrany (1752-1795), révolutionnaire français.

- Eugène Rouher (1814-1884), homme de loi et un homme politique français.

- Marcel Laurent (1912-1985), écrivain français, professeur de lettres, pamphlétaire et critique littéraire et artistique.

Notes et références

- Bernet-Rollande 1891, p. 46-49

- Bernet-Rollande 1891, p. 134

- Crégut 1902, p. 271 note 2

- Morand 1930, p. 162-165

- Bernet-Rollande 1891, p. 54

- Chabrol 1786, tome IV, p. 462

- Élie Jaloustre, « Les anciennes écoles d'Auvergne », Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, t. 23, , p. 82 (lire en ligne)

- Edmond Morand, « L'abbaye et les écoles de Riom », dans L'abbaye de Saint-Amable de Riom, Clermont-Ferrand, Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand. série 2, fascicule 29, (lire en ligne), p. 159-160

- Crégut 1902, p. 264-266

- Jaloustre 1881, p. 83

- Bernet-Rollande 1891, p. 56-57

- Jaloustre 1881, p. 82-83

- Morand 1930, p. 128

- Crégut 1902, p. 270-271

- Chabrol 1786, p. 462

- Jaloustre 1881, p. 96

- Crégut 1902, p. 272-273

- Morand 1930, p. 317-319

- Crégut 1902, p. 470

- Édouard Éverat, « Le monastère de la Visitation Sainte-Marie de Riom et Jeanne-Charlotte de Bréchard. Étude historique », Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, 2 fascicule 5, , p. 5 (lire en ligne)

- Paul Lallemand, Histoire de l'éducation dans l'ancien Oratoire de France, Paris, Champion, , XII+474 (lire en ligne), p. 31-35, réimpression par Slatkine-Megariotis Reprints, Genève, 1976

- Crégut 1902, p. 476

- Crégut 1903, p. 30, 38

- L'élection de Riom comprend les localités de Riom, Thiers, Maringues, Ennezat, Montaigut-de-Combrailles, et Herment.

- Marie-Madeleine Compère, Dominique Julia, « 63 RIOM, collège d'humanités ? », dans Les collèges français, 16e-18e siècles. Répertoire 1 - France du Midi, p. 564, Paris, Institut national de recherche pédagogique, 1984

- Crégut 1903, p. 132

- Crégut 1903, p. 138, 141, 143

- Père Auguste-Marie-Pierre Ingold, L'Oratoire et la Révolution, Paris, Librairie Poussièlgue frères, (lire en ligne), p. 5

- Crégut 1903, p. 365

- Crégut 1903, p. 368

- « Loi relative à la suppression des congrégations séculaires & des Confrairies. Du 18 août 1792 », dans Collection générale des loix, proclamations, instructions, et autres actes du pouvoir exécutif, t. 10, Paris, Imprimerie nationale, (lire en ligne), p. 449-469

- Crégut-1903, p. 370-371

- Crégut 1903, p. 382

- L. Rondonneau, « Décret relatif à l'établissement des écoles primaires », dans Collection général des lois, décrets, arrétés, sénatus-consultes, avis du Conseil d'État et règlemens d'administration publiés depuis 1789 jusqu'au 1er avril 1814, t. 4, Paris, Imprimerie royale, (lire en ligne), p. 354-355

- L. Rondonneau, « Décret sur l'Organisation de l'Instruction publique », dans Collection général des lois, décrets, arrétés, sénatus-consultes, avis du Conseil d'État et règlemens d'administration publiés depuis 1789 jusqu'au 1er avril 1814, t. 4, Paris, Imprimerie royale, (lire en ligne), p. 825-828

- J. B. Duvergier, « 27 brumaire an 3. Décret relatif aux écoles primaires », dans Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens et avis du Conseil d'État de 1788 à 1824, t. 7, Paris, Imprimerie de A. Guyot, (lire en ligne), p. 410-411

- J. B. Duvergier, « 7 ventose an 3. Décret portant établissement des écoles centrales pour l'enseignement des sciences, des lettres et des arts », dans Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens et avis du Conseil d'État de 1788 à 1824, t. 8, Paris, Imprimerie de A. Guyot, (lire en ligne), p. 36-37

- J. B. Duvergier, « 3 brumaire an 4. Décret sur l'organisation de l'instruction publique », dans Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens et avis du Conseil d'État de 1788 à 1824, t. 8, Paris, Imprimerie de A. Guyot, (lire en ligne), p. 36-439

- Crégut 1903, p. 397

- Crégut 1903, p. 447

- Crégut 1902, p. 449

- Crégut 1903, p. 456-458

- Crégut 1903, p. 465-468

- Sainte-Marie de Riom : Historique

- Crégut 1904, p. 48-49

- Crégut 1904, p. 49-50, note 2

- Crégut 1904, p. 54-59

- Crégut 1904, p. 67

- Crégut 1904, p. 69-70

- Arrêté autorisant provisoirement, l'ouverture, à Riom, d'un collège municipal d'enseignement spécial, sous le nom de collège Michel-de-l'Hospital

- « Inauguration du collège Michel-l'Hospital, à Riom », dans Bulletin administratif du Ministère de l'Instruction publique, t. 40, Paris, Imprimerie nationale, (lire en ligne), p. 796

- « Ancien collège de l'Oratoire », notice no PA00092266, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Inventaire général : Couvent d'oratoriens, puis collège de l'Oratoire, puis collège Michel de l'Hospital », notice no IA63001060, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Crégut 1902, p. 267-269

- Bernet-Rollande 1891, p. 128-129

Annexes

Bibliographie

- Guillaume-Michel Chabrol, « Riom », dans Coutumes locales de la Haute et Basse Auvergne, Riom, chez Martin Degoutte, (lire en ligne), p. 435-512

- Marc de Vissac, Le journal de l'Oratoire de Riom, Riom, imprimerie Girard,

- L. Bernet-Rollande, Saint Amable, sa vie, son église, son culte, Clermont-Ferrand, Imprimerie M. Bellet et fils éditeurs, , 240 p. (lire en ligne)

- Édouard Éverat, Le Collège de l'Oratoire de Riom : des études et des exercices scolaires, Riom, Jouvet,

- Abbé G. Régis Crégut, « Histoire du collège de Riom », Revue d'Auvergne, t. 19, , p. 257-280, 458-476 (lire en ligne), t. 20, 1903 (lire en ligne), p. 27-78, 132-153, 213-230, 299-312, 363-397, 435-467, t. 21, 1904 (lire en ligne), p. 47-78, 133-159

- Edmond Morand, L'abbaye Saint-Amable de Riom, Clermont-Ferrand, Imprimerie générale, (lire en ligne)

- Pierre-François Aleil, « L'enseignement des Pères de l'Oratoire au collège de Riom », dans Gilbert Romme (1750-1795) et son temps. Actes du colloque tenu à Riom et Clermont le 10 et 11 juin 1965, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Publications de l'Institut d'Études du Massif Central. Fascicule 1 », (ISBN 978-2-87741000-7, lire en ligne), p. 63-68

- Marie-Madeleine Compère et Dominique Julia, « Riom, collège de plein exercice », dans Les collèges français 16e-18e siècles, Paris, Institut national de recherche pédagogique, coll. « Bibliothèque de l'Histoire de l'Education 10 / Répertoire 1 - France du Midi », , 768 p. (ISBN 2-7342-0003-1, lire en ligne), p. 559-564

- Jean Ehrard (préf. Dominique Julia), Le Collège de Riom. L’enseignement oratorien en France au XVIIIe siècle, Paris, Cnrs éditions, , 376 p., compte rendu Claude Michaud, dans Dix-Huitième Siècle, 1994, no 26, p. 595 (lire en ligne)

- John Renwick, « Catalogue des livres composant la bibliothèque du collège de la ville de Riom », dans Deux bibliothèques oratoriennes à la fin du XVIIIe siècle, Riom et Effiat, Saint-Étienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne, , 345 p. (ISBN 2-86272-171-9, lire en ligne), p. 11-266