Col de la Madeleine

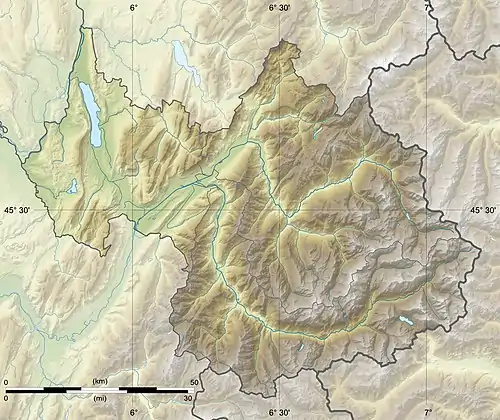

Le col de la Madeleine est un col de montagne situé en Savoie en limites de la commune de Montgellafrey en Maurienne et de la commune de La Léchère, en Tarentaise. À 1 993 mètres, il marque le contact géologique entre le massif interne de la Vanoise et le massif de la Lauzière.

| Col de la Madeleine | |||

Vue générale du col de la Madeleine | |||

| Altitude | 1 993 m[1] | ||

|---|---|---|---|

| Massif | Vanoise / Lauzière (Alpes) | ||

| Coordonnées | 45° 26′ 07″ nord, 6° 22′ 32″ est[1] | ||

| Pays | |||

| Vallée | Vallée de la Maurienne (sud-ouest) | Vallée de la Tarentaise (nord-est) | |

| Ascension depuis | La Chambre | La Léchère (La Planta) | |

| Déclivité moy. | 7,7 % | 6,4 % | |

| Déclivité max. | 12,9 % | 12 % | |

| Kilométrage | 19,8 km | 24,5 km | |

| Accès | D213 | D213 | |

| Fermeture hivernale | novembre-juin | ||

L'entretien de la pelouse alpine est assuré depuis le Moyen Âge par une intense activité pastorale. L'ouverture au monde extérieur a commencé timidement avec la construction d'un refuge en 1930. La commune de Celliers était inaccessible par route jusqu’en 1937 et la vallée de l’Eau Rousse jusqu’au col faisait figure de bout du monde. Dans la seconde moitié du XXe siècle, le col de la Madeleine est devenu un lieu de haute convivialité. Depuis 1968, le col est équipé d'une route moderne pour les touristes et les cyclistes du Tour de France. Des remontées mécaniques depuis la fin du XXe siècle ont permis la jonction entre les stations de Valmorel et de Saint-François-Longchamp au niveau du col et l'unification du domaine skiable sous le nom de Grand Domaine en 1990[2].

Toponymie

Le col est situé en limite de la commune de Montgellafrey. Au XVIe siècle prévaut l'appellation de Colombe, qui est le nom du plus haut hameau d'habitat permanent de la commune, à 1 550 mètres d'altitude. Sa position en ultime vigie avant la traversée de la montagne pourrait être la raison pour laquelle il sert alors à la fois d'éponyme au col, voisin de deux kilomètres, et de gentilé pour les Colombins (c'est toujours ainsi que l'on désigne aujourd'hui les habitants de Montgellafrey). La commune de Saint-François, en position d'envers (ubac) sur la rive gauche du Bugeon - d'où le surnom d'Inversains pour ses habitants - obtient sa propre paroisse en 1848, et son indépendance communale en 1904[3].

En 1761, dans le procès-verbal de la visite pastorale de Monseigneur Martiniana, évêque de Maurienne, il est question de « la chapelle de sainte Marie-Madeleine construite au col de Colombe ». Par la suite, il n'est plus question que du col de la Madeleine. Pour comprendre cette sacralisation il faut remonter au Moyen Âge. En 1345, les Franciscains ou Cordeliers ont fondé à La Chambre, en fond de vallée, un prieuré. Ils se sont assuré des bases matérielles solides en acquérant les terres d'un alpage dans le haut de Montgellafrey et ont sanctifié les lieux en construisant au col même une chapelle dédiée à sainte Madeleine. Celle-ci n'a pas été relevée de ses ruines depuis la fin du XVIIIe siècle mais elle a finalement donné son nom au col. Si les hommes d'Église ne tombent pas d'accord sur son identification entre les différentes saintes Madeleine dont il est question dans les évangiles, dans tous les cas, leur est associée la réputation d'une vie mouvementée exposée à de nombreux périls, physiques ou moraux. C'est la raison pour laquelle elle est devenue la patronne des voyageurs s'aventurant dans des faubourgs malfamés ou s'exposant aux dangers de la montagne. En Haute Maurienne, le collet de la Madeleine jusqu'au milieu de XXe siècle était le seul moyen de communication entre Lanslevillard et Bessans[4].

Géographie

À 1 993 mètres d’altitude, le col de la Madeleine a un profil symétrique entre le massif de la Lauzière à l’ouest (2 829 mètres) et le Cheval Noir à l’est (2 832 mètres), avec une ouverture de 5,5 km. Sa formation est liée au dernier grand épisode de l'orogenèse alpine, à savoir la surrection des massifs centraux externes qui forment un long alignement du massif du Mont-Blanc au nord-est au massif des Écrins au sud-ouest. Dans cet alignement la Lauzière se situe entre le massif du Beaufortain et la chaîne de Belledonne. Elle doit aux roches cristallines (gneiss, granite) qui la constituent son aspect acéré encore accentué par le travail d'érosion des grands glaciers quaternaires. Elle leur doit indirectement aussi son nom car les ardoises qu’on a exploitées en carrière sur la commune de Celliers et communément connues sous le nom de lauzes font partie de leur enveloppe sédimentaire[5].

La chaîne de la Lauzière depuis le Cheval Noir.

La chaîne de la Lauzière depuis le Cheval Noir. Chaîne de Belledonne depuis le col de la Madeleine.

Chaîne de Belledonne depuis le col de la Madeleine. Ancienne carrière de lauzes près du col de la Madeleine.

Ancienne carrière de lauzes près du col de la Madeleine. Four banal à toit de lauzes à Celliers.

Four banal à toit de lauzes à Celliers.

Quant au Cheval Noir, pilier oriental du col, il se situe à l’extrémité occidentale de cet ensemble de couches sédimentaires bousculées en nappes lors de la formation du massif de la Vanoise à l’ère tertiaire. La surrection des massifs cristallins externes a provoqué leur basculement vers l’est (les géologues parlent de rétro-charriage) d’où leur profil dissymétrique de dalle inclinée vers l’est. L’érosion a sculpté le flysch qui constitue la couche supérieure de cet empilement en forme de falaise, en couronnement des couches plus tendres sous-jacentes dans lesquelles ont été façonnées les pentes modérées du versant oriental du col[6].

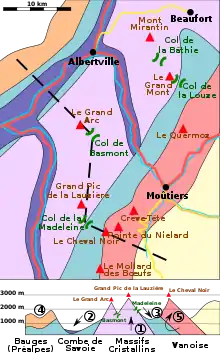

- Surrection (flèche 1) du massif cristallin de la Lauzière.

- Glissement (flèche 2) de la principale masse sédimentaire vers l'ouest (ouverture du Sillon alpin).

- Glissement (flèche 3) d'une petite partie des couches sédimentaires vers l'est.

- Cette masse sédimentaire (4) forme, en se plissant, le massif préalpin des Bauges.

- Les couches sédimentaires du côté de la Vanoise (Cheval Noir) sont basculées vers l'arrière - mouvement de rétro-charriage : elles étaient auparavant basculées vers l'ouest.

Entre Lauzière et Cheval Noir, l’existence du col est liée également à la surrection des massifs cristallins externes et résulte de la simple tectonique de gravité. En effet, avant cette surrection ces massifs, qui constituent la structure solide de l’écorce terrestre, étaient enfouis dans les profondeurs sous-marines sous l’épaisse couche des sédiments accumulés pendant l’ère secondaire. Lors du soulèvement, cet ensemble a été déstabilisé et son glissement a été favorisé par la nature tendre des strates du Jurassique inférieur qui en constituaient la base. L’appel au vide a joué en faveur du versant occidental de la Lauzière puisqu’on était en bordure de la chaîne montagneuse : ainsi s'est ouverte la profonde vallée de l'Isère, ou sillon alpin. La couverture sédimentaire a formé en se plissant le massif préalpin des Bauges. Seule une modeste partie, empêchée par la présence de la nappe sédimentaire du Cheval Noir, a basculé sur le flanc oriental . Elle est constituée par les seules couches liasiques de la base de l’ensemble. Au niveau même du col, gênée par le voisinage du Cheval Noir, elle n’est représentée que par un mince faisceau redressé presque à la verticale par rétro-charriage comme le Cheval Noir. C'est dans cet affleurement que l’érosion a dégagé les pentes modérées du bassin d’Aigueblanche, « jardin de la Tarentaise »[6].

Du côté de la Tarentaise, au nord-est, on accède au col par la vallée de l’Eau Rousse, affluent de l’Isère. Du côté de la Maurienne au sud-est, on y parvient en remontant la vallée du Bugeon, affluent de l’Arc. La profondeur du sillon formé par ces deux cours d’eau sur une ligne droite de 24 kilomètres est à la mesure de la basse altitude (environ 400 mètres) de leur niveau de base à leur confluence. L’un et l’autre ont creusé leur lit approximativement selon la ligne de décollement de la couverture sédimentaire liasique par rapport au massif cristallin de la Lauzière, ainsi mis en valeur, en conformité avec la structure. Les horizons découverts depuis le col présentent une nette symétrie. Vers le sud-ouest, se profile dans le lointain le col du Glandon (1 924 mètres) à la limite entre l’axe cristallin de Belledonne et le pays de l’Arvan modelé dans les couches tendres de la couverture liasique. Vers le nord-est, le col de la Louze (2 119 mètres) est comme la réplique du col du Glandon par glissement de cette même couverture sur le flanc sud-est du Grand Mont en Beaufortain avec, en prime le Mont-Blanc dans son axe.

Vallée de l'Eau Rousse depuis le col de la Madeleine.

Vallée de l'Eau Rousse depuis le col de la Madeleine. Panorama en direction de la Tarentaise au col de la Madeleine.

Panorama en direction de la Tarentaise au col de la Madeleine. Vue en direction du col du Glandon depuis le col de la Madeleine.

Vue en direction du col du Glandon depuis le col de la Madeleine. Panorama en direction de la Maurienne et du col du Glandon depuis le col de la Madeleine.

Panorama en direction de la Maurienne et du col du Glandon depuis le col de la Madeleine.

Histoire

Du fait de sa situation à l’écart des grandes routes d’invasion le col de la Madeleine ne présente aucun intérêt stratégique. Il a cependant été emprunté lors des combats qui opposèrent les troupes françaises révolutionnaires à la coalition austro-sarde et dont la Savoie a été l’enjeu en 1792-93. La province avait été annexée à la France en novembre 1792 sans avoir opposé de résistance. La contre-offensive des coalisés avait tardé jusqu’au cœur de l’été 1793 en Tarentaise à partir du col du Petit-Saint-Bernard et en Maurienne à partir du col du Montcenis. Il appartint au général Kellermann, le vainqueur de Valmy, de diriger la reconquête et il s’est engagé en personne dans le fond de la vallée de la Tarentaise en septembre 1793. Un harcèlement était à craindre sur les ailes par un ennemi embusqué dans les vallées latérales, donc du côté du col de la Madeleine. Ayant franchi le col depuis la Maurienne, les Français sont tombés sur l’ennemi en embuscade contre Kellermann. Une tradition orale situe le champ de bataille au lieu-dit « la Combe des morts » à l'amont du hameau de Celliers-Dessus[7]. Cet épisode victorieux a pu contribuer à la reprise de la Tarentaise par Kellermann en trois semaines[8] - [9].

Les alpages

La prairie alpine qui, à cette altitude, succède à la forêt est parfaitement entretenue. Le substrat de roches liasiques s'est prêté à son développement. Son aspect actuel n'en est pas moins, ici comme ailleurs dans toute la chaîne des Alpes, le résultat d'un travail millénaire de défrichement, d'essartage, pour éliminer les arcosses, nom local des aulnes verts, et autres plantes parasites[10] - [11]. L'initiative en revient aux moines et, pour la plus grande part, aux cisterciens venus de l'abbaye de Tamié, aux portes de la Tarentaise. « Vers 1235, [ils] acceptent l'alpéage des deux versants du col de la Madeleine (La Chambre et Doucy) ». En porte encore témoignage une carte des biens de Tamié publiée au XVIIIe siècle. Une moindre participation est à attribuer aux moines du versant mauriennais, ces cordeliers établis à La Chambre, depuis 1365, mais seulement intéressés par le territoire « de Montgellafrey au col de Colombe »[7]. Ce type d'exploitation monastique ne semble pas avoir survécu au Moyen Âge. Vers la fin du XIVe siècle, l'abbaye de Tamié a procédé à l'albergement de ses biens collectivement à des particuliers du lieu, forme de location perpétuelle et quasiment gratuite, sauf à faire don symboliquement chaque année d'un mouton[10].

La situation actuelle présente quelques similitudes avec ces origines monastiques, à commencer par la forme d'exploitation en « grande montagne ». Cette expression suppose tout d'abord la maîtrise d'une assiette foncière suffisante pour faire paître un important troupeau mais elle fait aussi référence au mode de gestion : seule monte à l'alpage une petite équipe masculine dont les membres sont spécialisés dans les différentes tâches qui vont de la garde du bétail par les bergers à la fabrication du fromage par le « fruitier ». Cette formule était la plus répandue en Tarentaise à l'inverse de la Maurienne où prédominait la « petite montagne » à la taille d'une seule famille entièrement mobilisée pour la montée en alpage où elle vivrait tout l'été[12]. Une autre survivance est dans l'origine géographique des « montagnards ». Aucun des alpages n'est actuellement sous le contrôle des habitants des communes du versant mauriennais (Montgellafrey et Saint-François-Longchamp) ou, sur le versant tarin, de la commune de Doucy qui pourtant s'était fait reconnaître, dans le passé, la possession d'un territoire démesurément étiré jusqu'au col de la Madeleine, au Grand pic de la Lauzière et au glacier de Celliers. Aujourd'hui, quasiment tous les exploitants ont leurs bases en Tarentaise, dans la vallée de l'Isère entre La Bâthie et Aime[13].

Vaches à l'alpage sous les pentes du Cheval Noir.

Vaches à l'alpage sous les pentes du Cheval Noir. Troupeau au col de la Madeleine.

Troupeau au col de la Madeleine. Chalets d'alpage à la Lauzière d'en Bas.

Chalets d'alpage à la Lauzière d'en Bas. Immenses alpages à Saint-François-Longchamlp.

Immenses alpages à Saint-François-Longchamlp.

L'ouverture sur le monde

Dans l’univers clos d’autrefois, on ignorait l’existence même du col de la Madeleine. Son ouverture au monde a tardé jusqu’au XXe siècle et s’est faite en trois étapes progressives.

Le refuge

L’idée de construire un refuge au col de la Madeleine est à l’initiative conjointe du PLM, du CAF et du TCF (Touring Club de France). La première pierre avait été posée en 1928 en grande pompe et son inauguration a eu lieu le 24 août 1930 en présence des élus et des autorités administratives. Les mêmes et dans le même esprit venaient de construire le refuge du col de l'Iseran en 1927. Selon toutes vraisemblances, le bâtiment a été édifié sur l’emplacement de l’ancienne chapelle dédiée à sainte Madeleine, éponyme du col. Le plus grand soin avait été apporté à la construction avec le souci majeur d’une bonne résistance aux conditions météorologiques sévères de la montagne. Le toit avec ses murs de pignon crénelés en sauts de moineau qui devait limiter la prise au vent étonne toujours car il s'est inspiré du modèle en usage dans le Vercors. Sa physionomie a peu changé après les travaux engagés en l’an 2000 où il a été rebaptisé La Banquise. Sa notoriété et sa fréquentation se sont accrues (malgré l’absence d'une desserte routière, qui s'est fait attendre jusqu’en 1958) avec l’arrivée en 1943 d’un nouveau gérant : Adolphe Grieder. Ce protestant suisse originaire de Bâle, présent à Saint-François-sur-Bugeon dès le démarrage de la station, devait à la neutralité de son pays de bénéficier d’égards particuliers pendant la guerre et le refuge a pu être ainsi soustrait à des convoitises douteuses. On lui doit la création au col même d’un petit téléski en 1960 (démonté en 1970). En reconnaissance de ses services lui a été accordée la faveur d’une sépulture particulière : sa dépouille a été transférée de Chambéry dans une niche creusée à flanc de montagne non loin du col. La Banquise reste à ce jour le principal lieu d’hébergement et de restauration au col même. Seul un petit groupe de mazots a été construit à proximité à partir de 1964 par Hélène, la veuve de Grieder et son plus fidèle ami Claude Bréro qui a bénéficié lui aussi du privilège de partager la tombe de Grieder à son décès (1979)[14].

La Banquise, ancien refuge au col de la Madeleine.

La Banquise, ancien refuge au col de la Madeleine. Les Mazots au col de la Madeleine.

Les Mazots au col de la Madeleine. Stèle au col de la Madeleine en direction du Cheval Noir.

Stèle au col de la Madeleine en direction du Cheval Noir..JPG.webp) Stèle du col en hiver.

Stèle du col en hiver..JPG.webp) La Banquise et les Mazots en hiver au col de la Madeleine.

La Banquise et les Mazots en hiver au col de la Madeleine. Tombe de Grieder près du col de la Madeleine.

Tombe de Grieder près du col de la Madeleine.

La route

Il faut attendre 1968 pour que soit établie une véritable liaison routière entre les vallées de Maurienne et de Tarentaise qui ne communiquaient entre elles que par des chemins muletiers depuis les temps préhistoriques. La priorité a été donnée au col de l'Iseran en suivant les axes majeurs de l’Isère et de l’Arc jusqu’au voisinage de leurs sources : la desserte des principaux villages égrenés sur leurs rives serait ainsi assurée. Les préoccupations stratégiques n’étaient pas absentes car on serrait au plus près la frontière avec l’Italie en des temps de vive tension diplomatique. La responsabilité incombait donc à l’État qui a financé la construction de ce tronçon de la route nationale 202. En prime, il ne fallait pas négliger l’attrait touristique du plus haut col routier de l’Europe à 2 764 mètres d’altitude. Par comparaison, la liaison par le col de la Madeleine ne présentait qu’un intérêt local et était laissée à l’initiative des autorités départementales. Par ailleurs, le faible poids démographique des communes jalonnant cet itinéraire explique le retard pris dans l'exécution des travaux.

C’est seulement approximativement à la même date de 1936 où le col de l’Iseran était ouvert au trafic automobile que les hameaux les plus reculés des communes sur l’itinéraire du col de la Madeleine ont bénéficié d’une desserte routière : les Épaluts, à 1 300 mètres d’altitude (commune de Saint-François-sur-Bugeon) du côté mauriennais ; Celliers-Dessus, à 1 300 mètres également, (commune de Celliers) du côté de la Tarentaise. Encore faut-il préciser que les derniers kilomètres depuis le hameau du Crozat étaient seulement empierrés et non revêtus. Jusqu’à cette date, leur ascension de 300 mètres de dénivelée relevait de l’exploit sportif si l’on se réfère au récit du curé Sollier responsable de la paroisse en 1929 : « À partir du Crozat, méchant sentier muletier, très rapide et longeant à certains endroits de terribles précipices au fond desquels coule le torrent impétueux… Cette vue donne le vertige et il est surprenant que les accidents mortels soient si peu fréquents… Il faut bien se gonfler les poumons, faire provision d’un courage pas ordinaire au moment du départ. Ca ressemble quelque peu à la sortie de la tranchée lors d’une attaque. On a la chair de poule d’entreprendre une grimpée pareille »[15].

Le contexte international dans les décennies suivantes a été peu propice à de nouvelles initiatives. Des réfugiés espagnols chassés par la guerre civile ont été mobilisés pour prolonger la route en direction du col, au nombre d’environ 500 sur chacun des versants en 1939. Toutefois, logés dans des camps de toile, ils n’ont guère fait que tracer une piste de terre et leur chantier a été fermé avec la mauvaise saison. De plus d’intérêt a été, du côté mauriennais, le prolongement de la route goudronnée jusqu’à Longchamp où on commençait l’aménagement d’une station de ski (1955). La commune a d'ailleurs rapidement abandonné son appellation sur Bugeon pour devenir Saint-François-Longchamp. Restaient donc au début des années 1960 à lever deux hypothèques avant d’engager la phase décisive[7].

La première concernait le tracé même de la route. Une liaison au départ du bassin d’Aigueblanche passerait par Doucy et enjamberait la crête entre la vallée du Morel et celle de l’Eau Rousse rejointe au pied du col de la Madeleine vers les chalets de la Lauzière-d’En bas avant l’ascension terminale. L'autre option consistait à rester fidèle au trajet initial par la vallée de l'Eau Rousse en poursuivant au-delà de Celliers-Dessus. Certains élus avaient manifesté leur inquiétude et craint que cette indécision se traduise en attentisme et au report des travaux à une date éloignée. C’est cette deuxième option qui fut retenue mais à titre compensatoire fut promise une route à statut communal entre Doucy et la commune de Celliers au niveau du hameau de La Thuile. Cet itinéraire par la combe Louvière devait être ouvert en 1970 mais, tracé dans les schistes instables du Lias, il a été abandonné à la suite d’un énorme glissement de terrain en 1997[16].

La seconde hypothèque était dans le financement des travaux. La personnalité de Joseph Fontanet, conseiller général du canton de Moûtiers depuis 1956 avant de devenir président du Conseil général de la Savoie en 1964 a pesé de tout son poids. C’est lui qui a fait inscrire en 1962 la route du col parmi les prévisions de dépenses du département. C’est encore lui qui a fédéré en 1964 les différentes collectivités sous la forme d’un « syndicat pour la mise en valeur et l’expansion du col de la Madeleine ». Seraient mis à contribution le Fonds routier à concurrence de 20 %, le département (60 %) et les communes (20 %). Dès lors, les travaux ont été menés à grand train pendant deux ans. En octobre 1967 sont enrobés les 1 500 derniers mètres jusqu’au col. 1968 est ainsi l’année de la mise en service. L’inauguration a eu lieu le 6 juillet 1969 par Joseph Fontanet ministre du travail à cette date, en présence de Raymond Mondon, ministre des transports. La cérémonie a été clôturée par un banquet à Saint-François-Longchamp auquel avaient été conviées de nombreuses personnalités politiques[16].

.jpg.webp)

Trente-deux ans après le col de l’Iseran existent ainsi deux liaisons routières entre Tarentaise et Maurienne grâce à celle du col de la Madeleine. Elle est longue de 48 kilomètres : 26 du côté de la Tarentaise, 22 depuis la Maurienne. Les touristes ont la possibilité d’un circuit d’une centaine de kilomètres en traversée avec retour par Albertville. Mais sa réputation a dépassé le cadre local. Deux jours après l’inauguration, le col a été franchi par les coureurs du tour de France lors de sa cinquante-sixième édition, au cours de l’étape de 220 kilomètres entre Chamonix et Briançon. Il est classé hors catégorie depuis 1995. En 2020 a eu lieu sa vingt-septième ascension[17].

Le grand domaine

Alors que la communication entre la Tarentaise et la Maurienne par la route départementale 213 est impossible pendant tout l’hiver jusqu’à son déneigement rendu souvent difficile à cause des avalanches, le col est devenu le théâtre d’une affluence hivernale intense de la clientèle des stations de ski. Du côté mauriennais, Saint-François-Longchamp s’est développée la première, l’accès au col étant beaucoup plus facile que depuis Celliers : l’habitat permanent des hameaux les plus élevés s’élève à 1 500 mètres à une distance de 2 km du col. Le domaine skiable a été développé progressivement bien au-dessus de l’altitude du col. Au plus près de celui-ci, du côté Saint-François, le télésiège de la Lauzière dans le dernier virage de la route a sa gare de départ à 1 884 mètres et sa gare d’arrivée à 2200 mètres d’altitude. Du côté de la Tarentaise, la station de Valmorel est de création plus récente (1976) [18] - [19]. La liaison la plus proche du col suppose une descente préalable dans la vallée de l’Eau Rousse au lieudit le Rozet ; on emprunte ensuite le télésiège de la Madeleine dont la gare inférieure est à 1 605 mètres et la station supérieure est à 2 180 mètres pour une longueur de 2 090 mètres. Mais on peut aussi emprunter des itinéraires plus au large du col. Il a été ainsi possible aux deux stations d'unir leur destin en 1990 sous le nom de Grand Domaine. Celui- propose aux skieurs un ensemble de 165 km de pistes (90 du côté Valmorel et 70 du côté de Saint-François Longchamp). C’est le cinquième plus grand domaine skiable de la Tarentaise[20].

Col de la Madeleine depuis les pistes de Valmorel.

Col de la Madeleine depuis les pistes de Valmorel..JPG.webp) Col de la Madeleine en hiver.

Col de la Madeleine en hiver..JPG.webp) Station de Saint-François Longchamp avec le col de la Madeleine.

Station de Saint-François Longchamp avec le col de la Madeleine..jpg.webp) Pistes à la base du Cheval Noir (la Lauzière dans le fond).

Pistes à la base du Cheval Noir (la Lauzière dans le fond).

Dans un premier temps, la commune de Celliers a pu compter sur la route de La Thuile à la Combe Louvière pour avoir accès au domaine skiable de Valmorel jusqu’à l’effondrement de cette route en 1997. Son équipement en remontées mécaniques amorcé dans le secteur des hameaux de La Chapelle et de Celliers-Dessus était très limité par les conditions naturelles et par les faibles moyens financiers. Tout espoir d'un développement autonome du tourisme hivernal lui était interdit. Ce n'est qu'en 2008 qu'a été inaugurée la télécabine de 8 places entre les altitudes de 1255 et 1 560 mètres pour une longueur de 685 mètres du bas du hameau de la Chapelle jusqu’à la crête entre les vallées de l’Eau Rousse et du Morel. Ce lourd investissement n'a été possible que grâce à la mobilisation financière de la Communauté de communes des vallées d’Aigueblanche (2,6 millions d’euros), de l’État (900 000 €), de la Région Rhône-Alpes (300 000 €), du département (500 000 €) et de la commune de Bonneval encore indépendante à cette date (80 000 €)[16].

Gare inférieur du télésiège de Celliers.

Gare inférieur du télésiège de Celliers.

le télésiège est au hameau de la Chapelle.

le télésiège est au hameau de la Chapelle.

Activités

Exploitation des alpages

La persistance des migrations pastorales vers les alpages doit beaucoup à la rationalité de l'exploitation en grande montagne mais aussi à la politique nationale, en particulier à la loi de 1972 qui a institué l'ISM (Indemnité Spéciale Montagne). Grâce à cette subvention, les conditions de vie ont été grandement améliorées dans des chalets plus confortables et la peine au travail a été allégée par la généralisation de la traite mécanique. Toutefois, ce maintien de la tradition pastorale séculaire s'explique plus encore par le choix d'une spécialisation dans une production de grande qualité et très rémunératrice : le fromage de beaufort, qualifié parfois de prince des gruyères. Le cahier des charges établi en 1967 lors du classement en appellation d'origine contrôlée (AOC) pose des règles rigoureuses à commencer par l'autorisation des seules races abondance et tarentaise. Il fait par ailleurs obligation de nourrir les vaches sur les pâturages de Tarentaise et de Maurienne sans apport de compléments d'origine extérieure. Dans un passé récent, le beaufort dit d'alpage, le plus haut de gamme, était produit sur place et était vendu directement à des commerçants de Saint-Jean-de-Maurienne, d'Albertville et de Chambéry. Aujourd'hui on produit le « beaufort d'été » fabriqué à la coopérative de Moûtiers où il est livré quotidiennement. Seul fait exception l'alpagiste de La Bâthie qui dispose d'une totale autonomie y compris pour la commercialisation. Pour tous, le transport est facilité par le réseau de pistes qui dessert chaque montagne[21].

Tour de France

Le col de la Madeleine a été franchi au total à 27 reprises par le Tour de France. Il a été classé hors catégorie lors de ses 14 derniers passages. Voici les coureurs qui ont franchi les premiers le col[22] :

- 1969 : Andrés Gandarias

Espagne

Espagne - 1973 : Jean-Pierre Danguillaume

France

France - 1975 : Francisco Galdós

Espagne

Espagne - 1977 : André Chalmel

France

France - 1979 : Lucien Van Impe

.svg.png.webp) Belgique

Belgique - 1980 : Mariano Martínez

France

France - 1981 : Lucien Van Impe

.svg.png.webp) Belgique

Belgique - 1983 : Lucien Van Impe

.svg.png.webp) Belgique

Belgique - 1984 : Pedro Delgado

Espagne

Espagne - 1987 : Anselmo Fuerte

Espagne

Espagne - 1988 : Henri Abadie

France

France - 1990 : Thierry Claveyrolat

France

France - 1994 : Piotr Ugrumov

Lettonie

Lettonie - 1995 : Richard Virenque

France

France - 1996 : Richard Virenque

France

France - 1997 : Richard Virenque

France

France - 1998 : Jan Ullrich

Allemagne

Allemagne - 2000 : Massimiliano Lelli

Italie

Italie - 2001 : Laurent Roux

France

France - 2002 : Michael Boogerd

Pays-Bas

Pays-Bas - 2004 : Gilberto Simoni

Italie

Italie - 2005 : Santiago Botero

Colombie

Colombie - 2010 : Anthony Charteau

France

France - 2012 : Peter Velits

Slovaquie

Slovaquie - 2013 : Pierre Rolland

France

France - 2018 : Julian Alaphilippe

France

France - 2020 : Richard Carapaz

Équateur

Équateur

Critérium du Dauphiné libéré

Une arrivée d'étape du Critérium du Dauphiné libéré 2009 fut jugée à Saint-François-Longchamp, sur le versant sud, avec une victoire de David Moncoutié en solitaire. L'ascension du col de la Madeleine fut au programme de la 3e étape du critérium du Dauphiné 2020, pour la première fois grimpé par la variante de Montgellafrey, et fut franchie en tête par Davide Formolo.

Profil de l'ascension

Sur le versant sud, l’ascension débute à La Chambre dans la vallée de la Maurienne. Depuis le centre-ville de cette commune, on compte 19 km à 8 % de moyenne. Le premier kilomètre d’ascension présente une pente de 6 % de moyenne mais, très vite, les pourcentages passent à 8 et 9 % sur une route faite d’épingles suivies de lignes droites. Dès les premiers kilomètres, la route permet de dominer les communes de La Chambre, Sainte-Marie-de-Cuines, Saint-Étienne-de-Cuines que l’on aperçoit plus bas dans la vallée. Les pourcentages sont très réguliers et presque sans répit sur une route bordée de feuillus jusqu’à Saint-François-Longchamp 1650. On peut compter toutefois deux passages un peu plus pentus : le septième kilomètre à 11 % avec une pente raide au passage d’un pare-avalanche puis une portion à 10 % au passage d’un hameau à moins d’un kilomètre de Saint-François-Longchamp 1450. Après avoir passé la deuxième station, Saint-François-Longchamp 1650, il reste alors environ cinq kilomètres avec une pente souvent égale à 8 % dans les alpages.

Vue sur La Chambre et Sainte-Marie de Cuines dans les premiers kilomètres de l'ascension.

Vue sur La Chambre et Sainte-Marie de Cuines dans les premiers kilomètres de l'ascension. Saint-François-Longchamp 1650.

Saint-François-Longchamp 1650. Final de l'ascension dans les alpages.

Final de l'ascension dans les alpages.

Encore sur le versant sud, il existe une variante partant de Montgellafrey.

Le versant nord peut débuter soit à Notre-Dame-de-Briançon soit à Feissons-sur-Isère. Les pourcentages des trois premiers kilomètres après Feissons-sur-Isère sont rudes avec une moyenne de 10 % mais à l'ombre des feuillus. Ce versant, avec ses petits villages, est nettement plus pittoresque que le côté sud. Un kilomètre après Bonneval, juste avant le hameau de Villard-Benoît à environ 1 000 m d’altitude, la route devient presque plate sur trois kilomètres avec même de légers faux-plats descendants. Mais il faut à nouveau grimper quelques lacets pour parvenir au centre du bourg de Celliers. Et les deux kilomètres qui suivent Celliers-Dessus sont même à 10 puis 9 %. À partir de Celliers, à neuf kilomètres du col, on entre dans les alpages avec parfois quelques cascades et remontées mécaniques. À six kilomètres de l’arrivée, les cyclistes bénéficient d’un dernier replat pendant deux kilomètres ; immédiatement suivi d’une nouvelle ligne droite difficile à 9 %. Les quatre derniers kilomètres affichent une dénivelée de 290 mètres avec respectivement des pourcentages de 9, 7, 8 puis 5 % avec une série de lacets pour les trois ultimes kilomètres. Bref, ce versant est beaucoup plus irrégulier que sur la route venant du sud.

Village pittoresque de Celliers.

Village pittoresque de Celliers. Un versant irrégulier avec quelques replats comme ici.

Un versant irrégulier avec quelques replats comme ici. Derniers lacets.

Derniers lacets. Le versant nord.

Le versant nord.

.JPG.webp)

Jusqu'en 1998, le col de la Madeleine pouvait également être grimpé par Aigueblanche en passant par Doucy, mais un éboulement s'est produit après Doucy dans la vallée de l'Eau Rousse.

Le col est dominé par le Grand pic de la Lauzière, au nord, et le sommet du Cheval Noir, au sud-est. Le panorama au sud permet de distinguer entre autres les aiguilles d'Arves, et au nord les massifs du Beaufortain, et du Mont-Blanc. On aperçoit également le Grand Combin, et par temps clair le Cervin, comme l'indique la table d'orientation placée sur le versant nord. Le col comporte plusieurs chalets dont certains vendent des fromages locaux, principalement du Beaufort et des tommes de brebis.

Annexes

Bibliographie

Liens externes

Notes et références

- « Carte IGN classique » sur Géoportail.

- Revil Philippe et Helle Raphaël, Les pionniers de l'or blanc, Glénat, , 199 p. (ISBN 978-2-7234-4566-5)

- Michèle Brocard, Maurice Messiez-Poche, Pierre Dompnier, Histoire des communes savoyardes : La Maurienne - Chamoux - La Rochette (vol. 3), Roanne, Éditions Horvath, , 558 p. (ISBN 978-2-7171-0289-5), p. 93-96.

- Adolphe Gros, Dictionnaire étymologique des noms de lieu de la Savoie, La Fontaine de Siloé (réimpr. 2004) (1re éd. 1935), 519 p. (ISBN 978-2-84206-268-2, lire en ligne), p. 260.

- « Col de la Madeleine, Saint-François-Longchamp », sur http://www.geol-alp.com/ (consulté le )

- Jean-Michel Bertrand, Anne-Marie Boullier, « Randonnées géologiques autour du gîte d'étape du Nant-Brun », Randonnées géologiques CAF n°8, , p. 14.

- Joël Diernaz, Col de la Madeleine Lauzière Cheval Noir, La Léchère, éd. Joël Diernaz, , 180 p., p. 8

- Henri Ménabréa, Histoire de la Savoie, Montmélian, La Fontaine de Siloé, , 395 p., p. 261

- André Palluel-Guillard (dir.), La Savoie de la Révolution française à nos jours, XIXe-XXe siècle, Ouest France Université, , 626 p. (ISBN 2-85882-536-X), p. 22-28.

- Lucien Chavoutier, Des alpages aux champs de ski, l'histoire millénaire des alpages, Chambéry, Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, , 64 p., ensemble du texte.

- Germaine Lévy-Pinard, La vie quotienne à Vallorcine au XVIIIe siècle, Annecy, Académie salésienne, , 225 p., xx.

- Louis Chabert, Aimer la Maurienne, Trésors de la Savoie, , 190 p., p. 157-160.

- Joël Diernaz, Col de la Madeleine, Aime, Joël Diernaz, , 180 p., p. 117-124.

- Joël Diernaz, Col de la Madeleine, La Léchère, Joël Diernaz, , 180 p., p. 76-83.

- Joël Diernaz, Celliers en Lauzière, La Léchère, Joël Diernaz, , 411 p. (ISBN 979-10-97144-02-9), p. 58.

- Joël Diernaz, Col de la Madeleine, La Léchère, Joël Diernaz, , 180 p., p. 125-140.

- Joël Diernaz, Col de la Madeleine, La Léchère, Joël Diernaz, , 180 p., p. 145-153

- Louis Chabert et Lucien Chavoutier, D'Aigueblanche à Valmorel, deux mille ans d'aventure alpine, Trésors de la Savoie, , 185 p., p. 153-176

- Jean-Pierre Hardy, « L'aventure architecturale des stations de ski », T et A n° 333, , p. 18

- « Association Foncière Pastorale Celliers » [PDF], AFP bulletin d'information, (consulté le )

- Bruno Auboiron et Gilles Lansard, La France des fromages AOC : le goût et le respect de la tradition, Aix-en-Provence, Edisud, , 215 p. (ISBN 2-85744-923-2)

- Le dico du Tour - Le col de la Madeleine dans le Tour de France depuis 1947.