Classe Charlemagne

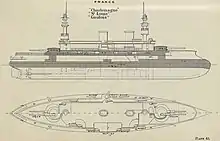

La classe Charlemagne est une classe de trois cuirassés pré-dreadnought construits pour la Marine française à la fin des années 1890. Terminés juste avant le début du XXe siècle, le Charlemagne, le Gaulois et le Saint-Louis sont les premiers cuirassés français à avoir une artillerie principale dotée de deux tourelles doubles, l'une à l'avant et l'autre à l'arrière du navire, comme cela se faisait déjà dans la plupart des marines étrangères.

| Classe Charlemagne | |

Le cuirassé Charlemagne. | |

| Caractéristiques techniques | |

|---|---|

| Type | Cuirassé pré-dreadnought |

| Longueur | 117,50 m[1] |

| Maître-bau | 20,30 m |

| Tirant d'eau | 7,90 m |

| Déplacement | 11 260 tonnes |

| À pleine charge | 11 415 à 11 744 tonnes |

| Propulsion | 3 hélices 20 chaudières Delaunay-Belleville Machines à triple expansion |

| Puissance | 14 200 ch |

| Vitesse | 17 nœuds (31,5 km/h) (théorique) |

| Caractéristiques militaires | |

| Blindage | Ceinture : 400 mm max. Pont : 70 mm Tourelles : 320 mm Casemates : 55 mm Château : 326 mm |

| Armement | 2 × 2 canons de 305 mm 10 canons de 138 mm 8 canons de 100 mm 16 canons de 47 mm 2 canons de 37 mm 4 TLT de 450 mm 12 torpilles mle 1892 |

| Rayon d’action | 3 812 milles marins (7 060 km) à 6 nœuds (11,1 km/h) |

| Autres caractéristiques | |

| Équipage | 32 officiers + 660 matelots (58 de plus si navire-amiral) |

| Histoire | |

| Architecte | Jules Thibaudier |

| Constructeurs | Arsenal de Brest Arsenal de Lorient |

| A servi dans | |

| Date début commande | [2] |

| Période de construction |

1894 - 1900 |

| Période de service | 1899 - 1920 |

| Navires construits | 3 |

| Navires prévus | 3 |

| Navires perdus | 1 |

| Navires démolis | 2 |

Les trois cuirassés participent à la Première Guerre mondiale : ils rejoignent les Dardanelles en pour empêcher toute incursion allemande en mer Méditerranée. Le Charlemagne et le Gaulois participent à la bataille des Dardanelles, bombardant les fortifications turques. Ce dernier, lourdement endommagé, doit s'échouer : il est renfloué à Toulon avant de revenir participer à l'évacuation des troupes alliées après l'échec de la campagne. Le Saint-Louis quant à lui est affecté à l'est de la Méditerranée, bombardant des positions ennemies au Proche-Orient. Le Gaulois est torpillé par un sous-marin allemand en ; le Charlemagne et le Saint-Louis sont quant à eux mis en réserve en 1917, puis respectivement désarmés en 1917 et 1919, avant d'être condamnés en 1920.

Contexte et conception

Mi-1892, le ministre de la Marine Auguste Burdeau demande au Conseil des travaux de plancher sur un nouveau type de cuirassé, avec les spécifications suivantes : un déplacement limité à 11 000 tonnes, une vitesse de 17 nœuds (31,5 km/h) (18 nœuds en régime forcé), et un rayon d'action de 4 000 milles marins (7 408 km) à une vitesse de croisière de 10 nœuds (18,5 km/h). Enfin, le ministre tient à ce que leur construction soit rapide et peu onéreuse[3]. Le Conseil des travaux se réunit le . Il est admis que pour limiter le déplacement, une disposition de l'artillerie principale consistant en une tourelle double à l'avant et une autre à l'arrière doit être adoptée, le canon de 305 mm étant le candidat idéal. En effet, ses caractéristiques lui permettent de percer le blindage des cuirassés britanniques de la classe Royal Sovereign à 2 000 mètres. L'artillerie secondaire doit être composée de canons de 138 mm et de 100 mm, ainsi que de canons à tir rapide (souvent du 37 mm ou du 47 mm) et de tubes lance-torpilles. Le raccourcissement de la ceinture blindée est aussi évoqué, afin d'alléger le navire, mais il est écarté, afin que la ligne de flottaison soit entièrement protégée pour garantir une meilleure flottabilité. Côté machines, une disposition à trois arbres d'hélice est privilégiée, mus par des machines à triple expansion et des chaudières à tubes d'eau Belleville[3].

Le traditionnel concours d'idées est alors lancé : à la suite de la mauvaise expérience vécue lors de la construction de la classe Charles Martel, il est décidé qu'il n'y aurait qu'un seul vainqueur, afin que les navires soient de conception et de construction uniforme. Le , le Conseil des travaux examine les six propositions reçues. Certaines mésestiment le poids des tourelles, une conception à double canon étant une nouveauté ; dans d'autres les dispositions des canons font que certaines positions de ceux-ci font prendre une gîte trop importante au cuirassé ; une autre proposition est considérée comme trop « novatrice » et en rupture avec les conceptions de l'époque[4]. Deux d'entre elles retiennent néanmoins l'attention du Conseil : l'une de la Société de la Loire dont les lignes générales étaient inspirées du Masséna raccourci de six mètres, l'autre de Jules Thibaudier. Cette dernière est finalement choisie, car elle nécessite moins d'ajustements que la première, et ce malgré une proposition de dernière minute des Forges et chantiers de la Méditerranée. Le , les plans de Thibaudier sont officiellement validés pour la construction des trois cuirassés du programme de 1892[5]. L'ordre de construction est lancé le , pour deux cuirassés construits à l'arsenal de Brest, les Charlemagne et Gaulois, et un autre cuirassé construit à l'arsenal de Lorient, le Saint-Louis ; le coût du premier est de 24,5 millions de francs, celui du dernier de 27 millions de francs, les trois navires étant prévus pour entrer en service en 1898[2].

Caractéristiques

Généralités

Lors de leur lancement, les cuirassés de la classe Charlemagne ont une longueur hors-tout de 117,50 mètres (117,65 mètres pour le Saint-Louis, une longueur à la flottaison de 116,20 mètres, un maître-bau de 20,30 mètres et un tirant d'eau moyen de 7,90 mètres. D'un déplacement standard de 11 260 tonnes, ils font de 11 415 à 11 744 tonnes à pleine charge selon les unités ; le blindage pèse 3 270,21 tonnes (29 % du poids total), les machines 1 110,9 tonnes (10 % du poids total), et l'armement 2 200,77 tonnes (20 % du poids total)[1].

Blindage

La coque des Charlemagne est en acier doux : elle possède 97 couples s'étirant de la proue à la poupe, et une membrure la renforce au niveau de la ceinture, qui est en acier cémenté. 14 cloisons disposées de l'avant à l'arrière forment plusieurs compartiments étanches, et la coque n'est doublées que de la tourelle avant à la tourelle arrière[6].

La ceinture blindée est épaisse de 400 mm dans sa partie la plus large et le blindage du pont est de 70 mm. Celui des tourelles de l'artillerie principale est de 320 mm et celui des casemates de 138 est de 55 mm[7]. Le tout pèse 3 295,74 tonnes (3 272,30 sur le Saint-Louis)[6].

Machines

Chaque cuirassé possède vingt chaudières Delaunay-Belleville à cylindres droits en acier d'un timbre de 17 kg/cm2[8]. Celles-ci alimentent trois machines à vapeur à triple expansion installées dans trois compartiments indépendants. Le Charlemagne possède des machines Schneider et Cie, le Gaulois des machines de la Société de la Loire, et le Saint-Louis des machines Indret : leur puissance théorique est de 15 162 chevaux (finalement 14 200 chevaux), ce qui permettrait d'atteindre une vitesse maximale théorique de 18 nœuds (33,3 km/h). En armement « normal » (638 tonnes de combustible), elles permettent un rayon d'action de 3 812 milles marins (7 060 km) à une allure de 6 nœuds (11,1 km/h)[9].

Armement

L'artillerie principale des cuirassés de la classe Charlemagne est constituée de quatre canons de 305 mm modèle 1893/96, répartis en deux tourelles doubles située à l'avant et à l'arrière du navire. Ceux-ci peuvent tirer des obus de 292 à 339 kilos à une portée maximale de 12 900 mètres, à une cadence théorique d'un coup par minute. L'approvisionnement moyen d'un cuirassé est de 200 obus, dont 20 lestés pour l'entraînement[10]. L'artillerie secondaire se compose quant à elle de dix canons de 138 mm modèle 1893 : huit en casemate, et deux sur le pont. Ils tirent des obus de 31,5 à 36,5 kilos à une portée maximale de 11 000 mètres, à une cadence théorique de quatre coups par minute. À ceux-ci, s'ajoutent huit canons de 100 mm modèle 1893 sur affût à pivot sans protection ; deux à l'avant, deux à l'arrière et quatre sur le pont. Ils tirent des obus de 22,6 à 25,5 kilos à une portée maximale de 9 000 mètres, à une cadence maximale de six coups par minute[11]. L'artillerie légère, enfin, est composée de seize canons de 47 mm modèle 1885 répartis sur les hunes et sur les ponts. Ils tirent des obus de 2,32 à 2,46 kilos à une portée maximale de 4 000 mètres, à une cadence maximale de quinze coups par minute[12]. Deux canons de 37 mm modèle 1885 d'une portée de 3 000 mètres sont quant à eux positionnés dans les superstructures. Cet armement est complété par quatre tubes lance-torpilles : deux situés sur le pont principal, les deux autres étant immergés avec un angle de 30° par rapport à la coque. Ils tirent des torpilles de 450 mm modèle 1912D[13] contenant 75 kilos d'explosif[14].

Navires de la classe

| Nom | Quille[2] | Lancement | Mise en service | Chantier naval | Fin de carrière | Photo |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Charlemagne | Arsenal de Brest | Rayé des listes en . |  | |||

| Gaulois | Torpillé le par l'UB-47. |  | ||||

| Saint-Louis | Arsenal de Lorient | Rayé des listes en . |  |

Histoire des navires

Lancement, mise en service et essais

La construction du Charlemagne commence le à l'arsenal de Brest et le navire est lancé le de l'année suivante. Le Gaulois le remplace alors en cale sèche, dès le : grâce à la réutilisation des plans, il est lancé neuf mois plus tard, le . Le Saint-Louis, quant à lui, est construit à l'arsenal de Lorient : le chantier commence le pour s'achever le . Les machines sont installées sur les trois navires entre et . Les essais de consommation et de vitesse ont lieu à Brest de 1898 à 1900 : le Charlemagne et le Gaulois dépassent les 18 nœuds (33,3 km/h), et le Saint-Louis atteint les 17,84 nœuds (33 km/h)[15]. La conception des tourelles doubles prenant du retard, l'armement prend du retard : ce n'est que d' à qu'il est complet sur les trois cuirassés. Ceux-ci entrent alors en service : le Charlemagne en , le Gaulois en octobre, et le Saint-Louis un an plus tard[2].

1900 - 1904

Le Charlemagne et le Gaulois rejoignent alors l'escadre du Nord où ils intègrent la 1re division, avant d'être rattachés à l'escadre de Méditerranée : ils quittent ainsi Brest le , avec chacun un ingénieur à leur bord[15]. Durant le voyage, les navires démontrent de bonnes qualités nautiques et les officiers font part de leur satisfaction concernant les machines et la tenue à la mer des deux cuirassés, malgré les conditions difficiles et quelques problèmes d'étanchéité au niveau des batteries des casemates[16]. Après avoir relâché à Marseille, ils atteignent Toulon le 24, en remplacement des Masséna et Carnot, partis rejoindre l'escadre du Nord. Les navires participent à plusieurs manœuvres et exercices de tir durant les semaines qui suivent. Le , au cours de l'un d'eux, le Gaulois heurte le contre-torpilleur Hallebarde, déchirant le bordé sur une longueur de 5 mètres ; le cuirassé n'a que quelques égratignures, et aucun blessé n'est à déplorer[17].

L'escadre continue ses manœuvres en Méditerranée, faisant escale entre autres à Villefranche-sur-Mer, Nice ou Saint-Tropez ; durant quelques semaines, le Brennus accompagne les Charlemagne et le Gaulois pendant des exercices de tir au large du cap Ferrat. Pendant ce temps, à Brest, le Saint-Louis continue ses essais, et subit notamment un carénage le dans un bassin du Salou[18]. Le , l'escadre de Méditerranée est assemblée à Toulon, et le vice-amiral Gervais porte sa marque sur le cuirassé Bouvet. Après une escale à Oran pour y charger du charbon, l'escadre rejoint l'escadre du Nord au large de Lisbonne le , puis après une nouvelle escale en baie de Quiberon pour un exercice, arrive à Cherbourg le . Le , le président de la République française Émile Loubet conduit la revue navale de la flotte en compagnie de membres du parlement et de la presse[19].

Après un passage par Brest puis par la Charente-Maritime, l'escadre fait route vers Toulon, qu'elle atteint le : elle y est rejointe le 24 par le Saint-Louis, qui avait quitté Lorient neuf jours plus tôt. Le capitaine de vaisseau Alphonse Lecuve en prend le commandement le , et le vice-amiral Edgard de Maigret hisse sa marque sur le navire. Le , le cuirassé quitte la rade pour un voyage en Corse et en Tunisie, avec à son bord le ministre de la Marine Jean-Marie de Lanessan, tandis que le ministre de la Guerre embarquait sur le Charlemagne. Accueillis à Bizerte le 15 par le cuirassé Tempête, ils repartent pour Toulon le 18, qu'ils atteignent le 22 après une escale à Bastia[20].

Le , l'escadre fait sa première sortie en effectif complet, sous son nouveau commandement : durant dix jours, elle effectue de nombreux exercices le long de la côte au large de Toulon. L'année 1900 aura aussi été l'occasion de nombreux ajustement dans les trois cuirassés de la classe, avec notamment l'installation de nouveaux parcs à munitions, ou de légères modifications sur la machinerie[21]. L'année suivante voit se dérouler de grandes manœuvres qui ont lieu de juin à juillet : l'escadre du Nord met le cap vers Gibraltar dans le but de simuler une attaque de l'escadre de la Méditerranée[22].

Le , la 2e division comprenant les cuirassés Bouvet, Charles Martel, Jauréguiberry, le croiseur Galilée ainsi que le contre-torpilleur Épée se tient prête à faire une démonstration de force à la suite de la dégradation des relations avec l'Empire ottoman. Une intervention de l'ambassadeur français ramène temporairement le calme, mais le , lendemain de la prise de commandement du Charlemagne par le commandant Chocheprat, l'escadre se rend en mer Égée, sous couvert d'essais radios. Une partie de l'escadre rentre en France le , mais plusieurs navires dont les Charlemagne et Gaulois, sous les ordres du contre-amiral Caillard vont occuper les trois ports de l'île de Lesbos. Le , les compagnies de débarquement des cuirassés occupent Mytilène. Le sultan Abdülhamid II se voit contraint de régler ses problèmes avec la France, et c'est ainsi que les navires français repartent pour Smyrne puis quittent la zone sans qu'un seul coup de feu n'ait été échangé[23].

L'escadre passe le début de l'année 1902 à faire de nombreux exercices dans l'ouest de la Méditerranée. Le , sous les ordres de l'amiral Fournier, le Gaulois est armé pour une mission spéciale aux États-Unis dans le but d'y commémorer la participation de Rochambeau à la guerre d'indépendance[24]. Lors de son arrivée au large du cap Henry, le navire français est rejoint par une escadre de l'US Navy, composée entre autres des deux cuirassés USS Kearsarge et USS Alabama ; ceux-ci, ne pouvant suivre son allure, doivent alors demander au Gaulois de réduire sa vitesse. Les mois de l'été 1902 sont consacrés à de grandes manœuvres, conjointement avec l'escadre du Nord. Le , le vice-amiral Pottier pose sa marque sur le Saint-Louis, et les navires de la classe subissent quelques ajustements techniques[25].

Les manœuvres en Méditerranée continuent en 1903. Le , une légère collision se produit entre le Bouvet et le Gaulois, entraînant la relève des deux commandants par le ministre de la Marine. De nombreuses visites protocolaires dans des ports méditerranéens marquent cette année et la suivante : Alger, Carthagène, Barcelone, Naples, Beyrouth, Messine, Smyrne, Salonique. Le Suffren rejoint aussi l'escadre, et celle-ci est légèrement réorganisée[26].

1905 - 1914

Le Saint-Louis heurta accidentellement le sous-marin Vendémiaire de la classe Pluviôse lors d'un exercice le 8 juin 1912, ce dernier coula avec ses 24 membres d'équipage[27].

Première Guerre mondiale

Au début de la Première Guerre mondiale, cette classe n'était pas considérée comme performante au combat mais ses navires furent utilisés avec profit dans les zones à faible risque.

Le , le Charlemagne et le Gaulois faisaient partie, avec le Bouvet et le Suffren, d'un groupe de bombardement côtier placé sous le commandement de l'amiral Guépratte, dans la bataille des Dardanelles. Le Gaulois avait été sérieusement endommagé et devait se replier quand le Bouvet heurta une mine marine. Ses soutes à munitions explosèrent et il disparut en trois minutes. Ce même jour, l'Irresistible et l'Ocean, de la Royal Navy, furent aussi détruits, ce qui mit fin à la tentative de franchissement du détroit par la force. On ne put empêcher le Gaulois de s'échouer. Il fut, plus tard, remis à flot et réparé à Toulon avant d'être torpillé par un sous-marin allemand en 1916..

Le Charlemagne fut retiré du service en 1920.

Le Saint-Louis fut placé le 2 mars 1917 en réserve spéciale et désarmé à Bizerte. Après un carénage à Bizerte et sa mise en réserve spéciale, il quitte Bizerte le 5 janvier 1919 pour Toulon pour y être désarmé définitivement. Il est condamné le 20 juin 1920. Il servit du 5 janvier 1919 à 1931 comme école des mécaniciens-chauffeurs. Servant toujours de ponton-caserne, il est à remettre aux Domaines à Toulon le 1er juillet 1931 puis vendu en 1932 et démoli en 1933.

Notes et références

- Caresse 2013, p. 20.

- Jordan et Caresse 2017, p. 44.

- Jordan et Caresse 2017, p. 41.

- Jordan et Caresse 2017, p. 42.

- Jordan et Caresse 2017, p. 43.

- Caresse 2013, p. 21.

- Jordan et Caresse 2017, p. 46.

- Caresse 2013, p. 28.

- Caresse 2013, p. 29.

- Caresse 2013, p. 22.

- Caresse 2013, p. 23.

- Caresse 2013, p. 24.

- Friedman 2011, p. 346.

- Caresse 2013, p. 25.

- Caresse 2013, p. 44.

- Caresse 2013, p. 48.

- Caresse 2013, p. 49.

- Caresse 2013, p. 50.

- Caresse 2013, p. 51.

- Caresse 2013, p. 52.

- Caresse 2013, p. 53.

- Caresse 2013, p. 54.

- Caresse 2013, p. 55.

- Caresse 2013, p. 56.

- Caresse 2013, p. 57.

- Caresse 2013, p. 59 - 61.

- Le Vendémiaire, un sous-marin éperonné en temps de paix, le 8 juin 1912…

Bibliographie

- Philippe Caresse, Les cuirassés de la classe Charlemagne, Outreau, Lela Presse, coll. « Navires & Histoire des Marines du Monde », , 80 p. (ISBN 978-2-914017-74-9)

- (en) John Jordan et Philippe Caresse, French Battleships of World War One, Barnsley, Seaforth Publishing, , 328 p. [détail de l’édition] (ISBN 978-1-84832-254-7)

- Éric Gille, Cent ans de cuirassés français, Nantes, Marines éditions, , 160 p. [détail de l’édition] (ISBN 2-909675-50-5, présentation en ligne)

- (en) Norman Friedman, Naval Weapons of World War One : Guns, Torpedoes, Mines and ASW Weapons of All Nations, Seaforth Publishing, [détail de l’édition]

- Jean Meyer et Martine Acerra, Histoire de la marine française : des origines à nos jours, Rennes, Ouest-France, , 427 p. [détail de l’édition] (ISBN 2-7373-1129-2, BNF 35734655)

- Michel Vergé-Franceschi (dir.), Dictionnaire d’Histoire maritime, Paris, éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1508 p. (ISBN 2-221-08751-8 et 2-221-09744-0).

- Alain Boulaire, La Marine française : De la Royale de Richelieu aux missions d'aujourd'hui, Quimper, éditions Palantines, , 383 p. (ISBN 978-2-35678-056-0)

- Rémi Monaque, Une histoire de la marine de guerre française, Paris, éditions Perrin, , 526 p. (ISBN 978-2-262-03715-4)

- Jean-Michel Roche, Dictionnaire des bâtiments de la flotte de guerre française de Colbert à nos jours, t. II : 1870-2006, Millau, Rezotel-Maury, , 591 p. (ISBN 2-9525917-1-7, lire en ligne)

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- (en) Ivan Gogin, « CHARLEMAGNE battleships (1897 - 1900) », sur navypedia.org,